森高千里さんの『渡良瀬橋』で歌われる「八雲神社」は、いったい、どこにあるの ?

地図を見ると渡良瀬橋の周りには、八雲神社が複数あって、迷っちゃいますよね。

そこで、当ブログでは、そんな皆さんの疑問にお答えしながら、足利市内の神社を

いくつか御紹介しますね。

最初に、結論をお話させていただきたいので、足利市緑町の「八雲神社」から御案内します。

* 引用文につきましては、特に断り書がない場合は、 一般に公開されている各神社の由緒や、 パンフレット等を基に、筆者が引用・編集したものです。

目次

【① 總社 八雲神社】:足利市緑町

足利市緑町にある「總社 八雲神社」

足利市緑町にある「總社 八雲神社」緑町にある神社が、足利市観光協会によって、『渡良瀬橋』の歌詞の「八雲神社」として、

暫定的に公式とされています。

(八雲神社の前宮司さんは、高等学校の教諭でもあり、筆者の指導教官でした)

そうは言っても、やさしい森高千里さんは、市内の複数の八雲神社にも、お詣りくださっているんです。

足利市民にとって、うれしいかぎりですね。

< 八雲神社 足利市緑町: 基本情報 >

| 正式名称 | 足利総鎮守 總社 八雲神社 (やぐもじんじゃ) |

|---|---|

| 合祀 | 火具土命(かぐつちのみこと) |

| 主祭神 | 素盞鳴男命(すさのうのみこと) |

| 配祀 | 大雷神(おおいかずちのかみ) 市杵島姫命(いちきしまのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町1丁目3776番地 |

| 電話 | 社務所 :0284-21-8801 (Fax):0284-21-8802 授与所 :0284-64-8864(奉賛会事務 (Fax) :0284-21-8802 局) |

| 参観・開館時間 | 授与所での御朱印等の対応は 9:00~16:00 |

| 料金 | 初穂料:500円 |

| アクセス | JR両毛線 足利駅:車5分 徒歩30分 東武 足利市駅:車4分 徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:約15分 北関東自動車道 太田桐生IC:約12分 |

| 駐車場 | 無料 |

| 特記事項 | 基本的に御朱印は、毎日対応可。 授与所が時間外で留守の場合でも、 社務所にお声がけの上、対応できる 場合もあります。 |

* 合祀(ごうし):複数の神社の祭神を一つの神社に まとめること。

* 配祀(はいし):主祭神のほかに他の神を祭ること。

<足利總鎮守 總社 八雲神社>

八雲神社:社殿

八雲神社:社殿本殿は、この奥にあります。

八雲神社:拝殿

八雲神社:拝殿八雲神社は、およそ1100年ほど前(平安時代)の建立とされています。

2012年12月に火災で焼失。

再建には、三重県の伊勢神宮の式年遷宮に伴い、解体された社殿を譲り受け、移築されました。

伊勢神宮の社の中で、譲り受けたのは、「月讀荒御霊宮」です。

由緒書 より 抜粋

<森高千里さんが植樹された藤>

記念植樹の藤

記念植樹の藤2013年3月、足利ライブコンサートの前日、足利フラワーパークの藤の苗木を足利学校と

八雲神社に植樹されました。

森高千里さんの植樹記念の立札

森高千里さんの植樹記念の立札

境内にある「渡良瀬橋」の絵馬プレート

境内にある「渡良瀬橋」の絵馬プレート

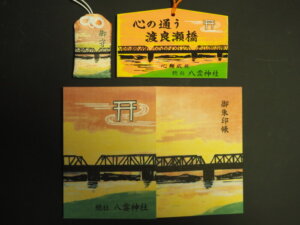

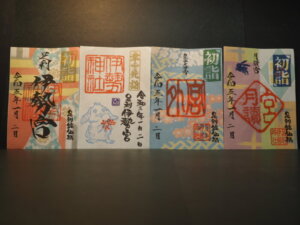

八雲神社のお守り、絵馬、御朱印帳

八雲神社のお守り、絵馬、御朱印帳

筆者の恩師だった前宮司さんが、自らデッサンした「渡良瀬橋」です。

渡良瀬橋の朝日

渡良瀬橋の朝日

八雲神社の詳細は、

『渡良瀬橋』の歌と7つの「八雲神社」巡りを御覧ください。

【② 八雲神社】:足利市通五丁目

「八雲神社」:足利市通5丁目

「八雲神社」:足利市通5丁目

< 八雲神社 足利市通5丁目: 基本情報 >

| 正式名称 | 八幡神社 通5丁目 下社 (やくもじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 奇稲田姫命(くしなだひめのみこと) |

| 配祀 | 素戔嗚男命(すさのうのみこと) |

| 末社 | 稲荷神社 |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通5丁目2816番地 |

| 電話 | 0284-71-8203 |

| アクセス | JR両毛線 足利駅:徒歩9分 東武伊勢崎線 足利市駅:徒歩19分 |

| 駐車場 | 神社右側:織姫観光駐車場(無料) |

| 特記事項 | 上社:緑町 總社 八雲神社 下社:通5丁目 八雲神社 |

通5丁目 八雲神社:社殿

通5丁目 八雲神社は、足利市通の旧郷社。天王様とも。

- 主祭神:櫛稲田姫命

配神:素戔嗚男尊命

社格:旧郷社

由緒書によると、貞観年間(859~877)に創建されたと伝えられています。

当地の土産神(うぶすながみ)となり、天王宮(てんのうと称しました。

- 本殿 天保14年(1843)に再建

拝殿 大正4年建築

末社 稲荷神社

藤原下野守村雄が疫病を鎮めるため、通5丁目と緑町に牛頭天王社、現在の八雲神社を勧請しました。

<御幣(ごへい)合わせの神事>

古くは、緑町の八雲神社を男神を祀る牛頭天王上社、5丁目八雲神社を女神を祀る牛頭天王下社としました。

上社が素戔嗚男命、下社が妻の櫛稲田姫命を祀っています。

かつての例祭(祇園会)は、7月20~22日(昔は、6月15日から3日間)に「御幣合わせの神事」があり、馬の背に幣を乗せた神輿行列が出ました。

上・下の神輿が下馬橋で行き会い御幣を合わせます。

下馬橋古趾

下馬橋古趾緑町の八雲神社と通5丁目八雲神社の間にある下馬橋古趾です。

下馬橋古趾は、『渡良瀬橋』の歌に登場する「床屋と公衆電話」と、緑町の八雲神社の間、公園通りの歩道脇にあります。

御幣合わせの神事は、両社の神様の「夫婦の契り」を意味します。

神事は、昭和31年を最後に、現在は行われていません。

かつては、足利郷66郷の総鎮守ということもあり、神事の行列には、各郷の代表者が参列しました。

参列者は、それぞれ、太刀持ち(長刀)、神馬の口取り、旗持ち、神輿かつぎ、鉦打ち、白丁などの役を果たしたそうです。

* 土産神(うぶすまがみ):生まれた土地の神。それぞれの人が生まれた地域の土地を守ってくださる神様。

* 白丁:律令制で、無位無官の良民。

神社前のイチョウ

足利市重要文化財(天然記念物)昭和57年10月18日 指定

鳥居の隣にあるイチョウです。

通5丁目の八雲神社のイチョウは、目通り3.45m、高さ25mです。

このイチョウは、雌木で、秋の美しい紅葉とともに、よく結実します。

渡良瀬橋の南のたもとにある女浅間神社の鳥居の隣にあるイチョウも見事です。

【③ 厳島神社:長尾弁財天】

厳島神社 長尾弁財天:鳥居

厳島神社 長尾弁財天:鳥居

<厳島神社 長尾弁財天:基本情報>

| 正式名称 | 厳島神社 長尾弁財天 |

|---|---|

| 主祭神 | 市杵島姫命(いちきしまのみこと) 建御雷男命(たけみかづちのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通6丁目3177 |

| 電話番号 | 0284-21-9940 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:15分 〃 太田桐生IC:20分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 東武伊勢崎線足利市駅:タクシー 5分 JR足利駅 : 〃 5分 |

| 駐車場 (無料) |

織姫観光駐車場 さいこうふれあいセンター駐車場 |

| 特記事項 | 茶室 「物外軒」が近くにあります。 |

厳島神社 長尾弁財天:社殿

厳島神社 長尾弁財天:社殿六丁目 長尾弁財天

六丁目弁天は、足利領主三代目の長尾景長(ながおかげなが)が、西宮の長林寺に祀っ

たものであり、長尾七弁天の一つとされている。その後、明治元年(1968)の神仏分離令(廃仏毀釈:はいぶつきしゃく)により、

当地に遷座し、厳島神社となった。以来、地域の守護神として、厚く敬神され、安芸の宮島を見学して、それを模写した鳥居も奉納された。

鳥居:神額

鳥居:神額この地域は、水害、火災もなく、各家庭や町内が仲良く和合して人情も厚い、弁天様の

おかげと深く信仰され、清掃もみんなで行っている。弁天様は、水の神、芸術の神であり、財宝利得をもたらす女神である。

お祭り 五月第二日曜日

境内の池:弁天様は水の女神

境内の池:弁天様は水の女神境内の清掃は、町内で行われています。

ちょうど、神社を参拝しているときに、町内の奉賛会の方が、境内を清掃していました。

社殿内右側の八雲神社祭壇

社殿内右側の八雲神社祭壇もう一つの八雲神社が厳島神社の社殿内に、遷座していました。

奉賛会の方のお話によると、

「八雲神社は、通り五丁目の八雲神社から分祠されたもので、当時は通り六丁目にも

鎮座していましたが、区画整理によって、厳島神社に遷座されることになりました」

とのお話でした。

神社の詳細は、

足利「長尾弁財天」「出世稲荷神社」「逆藤天満宮」の御案内を御覧ください。

【④ 足利織姫神社】

< 足利織姫神社:基本情報 >

| 正式名称 | 足利織姫神社 (あしかがおりひめじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 天八千千姫命 天御鉾命 |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町3889 |

| 電話 | 0284-22-0313(奉賛会) |

| アクセス | JR両毛線 足利駅:徒歩25分 東武 足利市駅:徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:15分 |

| 駐車場 | 織姫観光駐車場 織姫駐車場(織姫山中腹) |

足利織姫神社:社殿

足利織姫神社:社殿1300年以上の歴史と伝統を誇る機業地の守護神が奉られています。

産業振興と縁結びの神様として親しまれています。

織姫神社は、明治12年に建てられましたが、翌13年に火災により焼失してしまいました。

その後、昭和9年に社殿再建に着手し、当時は珍しかった鉄筋コンクリートによる建造で、昭和12年、現在の社殿が完成しました。

足利織姫神社:「七色の鳥居」

足利織姫神社:「七色の鳥居」

「七色の鳥居」:御神徳

「七色の鳥居」:御神徳織姫神社の男坂参道は、社殿(拝殿)まで、229段の階段があります。

男坂参道の左側には、「七色の鳥居」がある比較的なだらかな女坂参道があります。

幸せの「縁」を願いながら、「七色の鳥居」を二人でくぐるのもいいですね。

織姫神社の詳細は、

「足利織姫神社」大切な人と行きたい!<縁結び>

レンタサイクルで「渡良瀬橋」から「織姫神社」そして

「両崖山」までのハイキングコースを御覧ください。

【⑤ 西宮神社】

西宮神社:鳥居

西宮神社:鳥居

< 西宮神社:基本情報 >

| 正式名称 | 西宮神社 (にしのみやじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 蛭子命(ひるこのみこと) 事代主命(ことしろぬしのかみ) |

| 境内社 | 稲荷神社 秋葉神社 神明宮 八坂神社 山神社 |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2931 |

| 電話 | 0284-21-6790 |

| アクセス | JR足利駅:徒歩28分 東武足利市駅:徒歩28分 東武野州山辺駅:徒歩35分 北関東自動車道 足利IC:15分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 特記事項 | 足利七福神:恵比須神 <除災招福・商売繁盛> |

西宮神社:社殿

西宮神社:社殿

西宮神社:社殿

西宮神社:社殿慶長8年(1603)徳川代官風祭太郎左衛門が、領地繁栄のため産業の神様「摂津国西宮大神」さまの分霊をここに祀り創建しました。

毎年、11月19日~20日に行われる「恵比須講」の祭には、開運や商売繁盛を願う人々で賑わいます。

摂津国西宮大神:西宮神社(兵庫県西宮市社家町)全国の恵比寿神社の総本宮。

西宮大神:恵比寿大神、蛭子大神のこと。

西宮神社:神楽殿

西宮神社:神楽殿

西宮神社:奉納神楽

西宮神社:奉納神楽

西宮神社:鳥居

西宮神社:鳥居

西宮神社:参道

西宮神社:参道昔、恵比須講の日は、半纏を着て行くほど寒かったことを覚えています。

西宮神社の鳥居をくぐり、多くの人々が列をなして、参道の石段を上り拝殿に向かいます。

西宮神社の詳細は、

足利七福神めぐり「自転車西:5時間コース」

6 【西宮神社】を御覧ください。

【⑥ 江川八幡宮】

江川八幡宮

江川八幡宮

江川八幡宮:社殿の神額

江川八幡宮:社殿の神額江川町八幡宮

この神社は足利頼氏(従五位下三河守治部大輔)の勧請によるものと言われ祭神は誉田別尊左殿に長尾影長 同 景春右殿に齋藤伊豆守と合祀したもので三奇八幡宮とも言われております。齋藤伊豆守については 室町時代の武将でこの地を治めた上杉顕定に属し 江川村を治領していた人物であります。

江戸時代に 齋藤氏の子孫が本社を守護していたがその後村の鎮守となったものと伝えられています。

平成十四年三月吉日 氏子一堂

| 正式名称 | 江川八幡宮 |

|---|---|

| 祭 神 | 誉田別尊(ホムダワケノモコト) (応神天皇) |

| 所在地 | 〒326-0067 足利市江川町232 |

| 電 話 | 0284-42-6006 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩30分 東武足利市駅:徒歩37分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 (無料) |

社務所西(1台) |

<江川八幡宮:境内>

江川八幡宮:水盤

江川八幡宮:水盤二の鳥居のそばに、大きな水盤があります。

江川八幡宮:境内社

江川八幡宮:境内社社殿の右手側の奥に、境内社があります。

左から、稲荷、機姫、天王宮です。

<江川八幡宮:参道>

江川八幡宮:一の鳥居

江川八幡宮:一の鳥居参道入り口を直進すると、突き当たりに一の鳥居があります。

鳥居の左側に空き地がありますが、私有地です。

江川八幡宮:一の鳥居の神額

江川八幡宮:一の鳥居の神額

江川八幡宮:二の鳥居

江川八幡宮:二の鳥居一の鳥居と二の鳥居の間、左手側に社務所が、右手側に、神輿を納めた祭具殿があります。

江川八幡宮:祭具殿

江川八幡宮:祭具殿神輿が納められた祭具殿の前の石碑をみると、昭和十年に建てられた社務所だったことがわかります。

江川八幡宮:社殿

江川八幡宮:社殿江川八幡宮の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺散歩コース:14名所の御案内

5 【足利氏ゆかりの社寺:④ 江川八幡宮】を御覧ください。

【⑦ 名草 厳島神社】

名草 厳島神社:鳥居

名草 厳島神社:鳥居

< 名草 厳島神社:基本情報 >

| 正式名称 | 名草 厳島神社 (なぐさ いつくしまじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 市杵島姫命(いちきしまのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0001 足利市名草上町4990 |

| 電話 | 0284-41-9977(名草公民館) |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:約20分 北関東自動車道 太田桐生IC:約40分 東北自動車道 佐野藤岡IC:約40分 |

| 駐車場 | 無料(数台あり) |

| 特記事項 | 足利七福神:弁財天 <技芸上達・開運招福> |

名草 厳島神社の社殿と巨石群

名草 厳島神社の社殿と巨石群弘仁年間、弘法大師空海によって勧請されたと伝えられ、江戸時代中期には、別当である金蔵院によって、巨石の上に石宮、後に弁財天像が造立されました。

勧請(かんじょう):神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること。

別当(べっとう):本来、律令制において本官を持つ者が他の官司の職務全体を統括・監督する地位に就いた時に補任される地位。

弁財天像:金蔵院弁財天堂。

名草 巨石群の割石

名草 巨石群の割石

名草巨石群の割石

名草巨石群の割石巨石群にある「弁慶の手割石」です。

『鬼滅の刃』の炭治郎が割った石 ?として、静かなブームになっています。

巨石群のある名草厳島神社の詳細は、

<聖地巡礼>「炭治郎が割った岩 ?」鬼滅の刃と栃木県足利市を御覧ください。

【⑧ 八雲神社】:大門通り

大門通り:八雲神社

大門通り:八雲神社

< 八雲神社 大門通り:基本情報 >

| 正式名称 | 八雲神社 大門通り (やぐもじんじゃ だいもんどおり) |

|---|---|

| 主祭神 | 素戔嗚男尊(すさのうのみこと) 奇稲田姫命(くしなだひめのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0001 足利市大門通2379-2 |

| 電話 | 0284-41-9977(名草公民館) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩8分 東武足利市駅:約12分 |

| 駐車場 | たかうじ君広場駐車場(無料) 太平記館観光駐車場(無料) |

八雲神社:社殿

宝永2年(1705)に創建と伝えられています。

文久3年(1863)、火災のため社殿が焼失しますが、翌年再建されました。

昭和4年(1929)、足利市通2丁目に社殿を造営し、昭和42年(1967)、社殿は現在の大門通りに移設されました。

社殿内には、江戸時代後期に製作されたと推定される神輿(足利市指定文化財)があります。

普段は非公開となっているため、拝見することはできませんでした。

【鑁阿寺周辺の神社】

【⑨ 出世稲荷大権現】(鑁阿寺境内)

出世稲荷大権現

出世稲荷大権現

< 出世稲荷大権現:基本情報 >

| 正式名称 | 出世稲荷大権現 (しゅっせいなりだいごんげん) |

|---|---|

| 主祭神 | 荼枳尼天(だきにてん) |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2247 |

| 電話 | 0284-41-2627(鑁阿寺) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩7分 東武足利市駅:徒歩10分 北関東自動車道 足利IC:約10分 |

| 駐車場 | たかうじ君観光駐車場(無料) 太平記館観光駐車場(無料) |

荼枳尼天:仏教の鬼神で、密教では、胎蔵界曼荼羅(まんだら)外院にあって、大黒天に

所属する夜叉(やしゃ)神。

胎蔵界:密教で説く、大悲胎蔵生ともいい、胎児が母胎の中で生育していく不思議な力に

たとえられて、大日如来の菩提心が、あらゆる生育の可能性を蔵していることを示したもの。

出世稲荷大権現:石標

出世稲荷大権現:石標出世稲荷大権現は、足利義兼が鑁阿寺境内に邸稲荷として建てたものです。

足利氏を支えたお稲荷様で、事業成功のご利益があるとされています。

出世稲荷神社:神額と鰐口

出世稲荷神社:神額と鰐口鰐口(わにぐち):前面に垂れた緒(お)で打ち鳴らす金属製仏具。鈴を平たくしたような形で、口を大きく開けているため、鰐口といいます。

本坪鈴(ほんつぼすず):拝殿の前に吊り下げてある鈴。

いずれにしても、参拝の合図を知らせるのではなく、鈴の清々しい音色を神様にお供えし、神様の御心をお慰めし、参拝者の心をも清めるという真意があります。

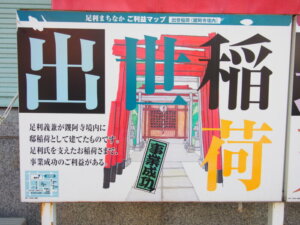

出世稲荷神社:足利まちなかご利益マップ

出世稲荷神社:足利まちなかご利益マップ 足利のまちなかにある「足利ご利益マップ」です。

とても派手なインパクトある案内板ですが、市民でも気づかない貴重な名所も紹介されています。

足利ご利益マップの詳細を御覧いただき、みなさんも、ぜひ散策してみてはいかがでしょうか。

足利まちなかご利益マップ:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺など11選

【⑩ 逆藤天満宮】:(鑁阿寺北門付近)

逆藤天満宮

< 逆藤天満宮:基本情報 >

| 正式名称 | 逆藤天満宮 (さかさふじてんまんぐう) |

|---|---|

| 主祭神 | 菅原道真公 (すがわらみちざねこう) |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2246 |

| 電話 | 0284-41-2627(鑁阿寺) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩10分 東武足利市駅:徒歩12分 北関東自動車道 足利IC:約10分 |

| 駐車場 | たかうじ君観光駐車場(無料) 太平記館観光駐車場(無料) |

逆藤天満宮

逆藤天満宮は、足利家守護として古くから崇敬されてきました。

祭神は、菅原道真公で、学問の神として人々の厚い信仰を集めています。

逆藤天満宮:鳥居の神額

逆藤天満宮:鳥居の神額

逆藤天満宮の観光ポスター

逆藤天満宮の観光ポスター

鑁阿寺周辺の神社の詳細は、

足利「長尾弁財天」「出世稲荷神社」「逆藤天満宮」の御案内を御覧ください。

【⑪ 本城厳島神社】

本城 厳島神社:鳥居

本城 厳島神社:鳥居足利七福神:(明石弁天 美人弁天)

本城 厳島神社:社殿

寛政5年(1793)の建立で、明治維新前は、「明石弁天祀」といわれていました。

昔、この里に清い水が湧く泉があったので、水にゆかりの深い神として、奉祀したと

伝えられています。境内にある「美人弁天」は、厳島神社の御祭神、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の分身です。

奉祀(ほうし):神仏・祖霊などをおまつり申しあげること。

<本城厳島神社:基本情報>

| 正式名称 | 本城厳島神社 (ほんじょう いつくしまじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 市杵島姫命(いちきしまのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城二丁目1805 |

| 電話 | 0284-42-0525(本城厳島神社) 0284-41-1382(美人弁天事務所) |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車5分 徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:車10分 |

| (駐車場) | 10台(無料) |

| 特記事項 | 「六角の宮」開扉日:第1・3日曜日 足利七福神:弁財天 <技芸上達・開運招福> |

<美人証明書>

「明石弁天」美人証明書

「明石弁天」美人証明書有料:100円(1枚)

明石弁天 美人証明書(裏面)

明石弁天 美人証明書(裏面)「美人証明書」は、本城厳島神社「美人弁天」で発行される「美人」を証明するお守りです。

「美人弁天」にとっての「美人」とは、外見的な美しさではなく、全ての女性が持つ、

「女性の心のやさしさ」を守り、証明するもの、だそうです。(配偶者にこっそり:「安心してね!」)

本城厳島神社(明石弁天・美人弁天)の詳細は、

足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」

4 【本城厳島神社】を御覧ください。

【⑫ 八雲神社】:田中町

足利市田中町:八雲神社

足利市田中町:八雲神社

八雲神社:社殿

八雲神社:社殿田中町八雲神社の創建年代等は不詳ながら、明治維新後「村社」に列格、明治42年阿夫利神社、天満宮を合祀しています。

<八雲神社 田中町:基本情報>

| 正式名称 | 八雲神社 田中町 (やぐもじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 素戔嗚男命(すさのうのみこと) |

| 境内摂社・末社 | 三峯神社 厳島神社 |

| 所在地 | 〒326-0822 足利市田中町193 |

| 電話 | – |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩17分 東武足利市駅:徒歩7分 |

| (駐車場) | なし(足利市駅周辺の有料駐車場へ) |

| 特記事項 | 田中児童公園と隣接 |

鳥居から臨む参道と社殿

渡良瀬橋周辺の八雲神社の詳細は、

『渡良瀬橋』の歌と5つの「八雲神社」巡りを御覧ください。

【浅間神社】

<⑬ 男浅間神社:上の宮)

男浅間神社:鳥居

男浅間神社:鳥居

男浅間神社:社殿

男浅間神社:社殿足利市には、男浅間神社と女浅間神社があります。

両社とも、平安時代の天喜2年(1054)、足利城築城に際して創建されました。

毎年山開きの6月1日に、「ペタンコまつり」が行われます。(足利重要文化財)

明治35年の渡良瀬川架橋に伴う、道路の開設とそれに続く鉄道の敷設により、両社が鎮座する峰の間が切通され、男浅間山と女浅間山とに分かれました。

<男浅間神社:基本情報>

| 正式名称 | 足利富士浅間神社(男浅間神社) (あしかがふじせんげんじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 木花咲耶姫 (このはなさくやひめ) * 富士山の御祭神、浅間大神。 |

| 所在地 | 〒326-0822 足利市田中町230 |

| 電話 | 0284-71-2646 浅間神社社務所 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約20分 東武足利市駅:徒歩約10分 東武野州山辺駅:徒歩約25分 |

| (駐車場) | なし(足利市駅周辺の有料駐車場へ) |

| 特記事項 | ペタンコまつり:男の子は男浅間(上の宮)女の子は女浅間(下の宮) |

<ペタンコまつり>

昔、足利地方に起こった渡良瀬川の氾濫により、疫病・飢餓で多くの子どもが苦しんでいました。そのころ、この神社が祀られている山から龍がのぼり、子どもたちが救われたことから始まった、という伝説があります。

祭りの当日、この1年の間に生まれた赤ちゃんを連れて参拝し、御朱印を額に押してもらい、無病・息災・開運を祈願します。

男浅間神社から望む街なみ

男浅間神社から望む街なみ<⑭ 女浅間神社:下の宮>

女浅間神社:鳥居

女浅間神社:社殿

天喜2年(1054)、藤原秀郷候七世の孫、藤原姓足利氏の祖、従五位の下足大夫成行公が足利城築城に際し、御分霊を勧請したと伝えられており、古来より足利富士として信仰されています。

上の宮と下の宮の二社からなり、上を男浅間、下を女浅間と称し、崇拝されています。

<女浅間神社:基本情報>

| 正式名称 | 足利富士浅間神社(女浅間神社) (あしかがふじせんげんじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 木花咲耶姫 (このはなさくやひめ) * 富士山の御祭神、浅間大神。 |

| 所在地 | 〒326-0822 足利市田中町240 |

| 電 話 | 0284-71-2646 浅間神社社務所 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約21分 東武足利市駅:徒歩約11分 東武野州山辺駅:徒歩約24分 |

| (駐車場) | なし(足利市駅周辺の有料駐車場へ) |

| 特記事項 | ペタンコまつり:男の子は男浅間(上の宮)女の子は女浅間(下の宮) |

「初山ペタンコ祭」の受付

「初山ペタンコ祭り」

足利商工会議所「友愛会館」<足利まちあるきミュージアム>より

(掲載承認:2021.10.07)

女浅間神社から見る渡良瀬橋

女浅間神社から見る渡良瀬橋女浅間神社の鳥居は、渡良瀬橋の隣にあります。

夕方には、こんな夕日も見られますよ。

渡良瀬橋で見る夕日

渡良瀬橋で見る夕日 浅間神社の詳細は、

「渡良瀬と歌碑・浅間山(せんげんやま)」ハイキングコースを御覧ください。

【下酷國一社八幡宮と門田稲荷神社】

<⑮ 下野國一社八幡宮>

下野國一社八幡宮:鳥居

下野國一社八幡宮:鳥居

下野國一社八幡宮:社殿

下野國一社八幡宮:社殿社伝によると、天喜4年(1056)、八幡太郎野庭で有名な源義家が、陸奥の豪族、安倍頼時父子を討伐(前九年の役)するため当社付近の大正陣に宿営し、戦勝を氣が似て現在地に小祠を建立し、山城の国(現京都府)の男山八幡宮を勧請したといいます。

康平年間に凱旋した義家は神の恵みに感謝し、公自ら兵器を奉納しました。

文明8年(1476)8月、長尾景長は境内社木伐採の禁制を出し保護を加え、その後の

元和7年(1621)11月、江戸幕府より20石の朱印社領を許されていますが、この時の設計図や費用明細書などが現存しています。当社は八幡太郎源義家・義国父子の手厚い信仰により源姓足利氏代々の氏神として保護されてきました。

明治4年に社格が制定され、同5年郷社、同35年には県社に列せられました。

< 下野國一社八幡宮:基本情報>

| 正式名称 | 下野國一社 八幡宮 |

|---|---|

| 御祭神 | 誉田別命(応神天皇) 大帝姫命(神功皇后) 姫大神 |

| 所在地 | 〒326-0824 足利市八幡町387 |

| 電話 | 0284-71-0292 社務所受付 3~10月 9:00~16:00 11~2月 9:00~15:00 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約30分 東武野州山辺駅:徒歩約10分 北関東自動車道 足利IC:約20分 |

| 駐車場 | 一般駐車場:50台(神社の東隣) 身障者用:2台(境内) 思いやり駐車場:3台(境内) 車祓い場:1台(境内) |

<⑯ 日本一の縁切り稲荷「門田稲荷神社」>

門田稲荷神社:参道と鳥居

南大通りの歩道から、門田稲荷神社の正面石鳥居と幾重にも連なる朱色の鳥居が見えます。

門田稲荷神社は、下野國一社八幡宮の西隣に鎮座しており、参道の途中、左手側に八坂神社があります。

<門田稲荷神社:社殿・拝殿>

門田稲荷神社:社殿

門田稲荷神社:社殿門田稲荷神社は、京都の伏見稲荷・東京の榎木稲荷と並び日本三大縁切稲荷と呼ばれております。

倉稲魂神(うかのみたまのかみ)守護神として信仰を集めておりますが、中でも昨今SNS等では日本一の縁切り稲荷と評価されつつあります。

門田稲荷神社は、下野國一社八幡宮の境内にあり、日々、「悪縁を絶ち良縁を呼び込む」稲荷神社として、悪縁・病気・男女間・賭け事・飲酒・タバコ等から縁を切りたいと願う老若男女の参拝が後を絶ちません。

通常は一般的な参拝で良いと思いますが、より想いを神様にお伝えするために、門田稲荷では絵馬に願い事を書いて奉納し縁切りお守りをお持ちになる方も多いようです。

また、祈願内容により、宮司のご祈祷も受付しておりますので、ご祈祷をお考えの方は社務所までご相談下さい。

門田稲荷神社 公式HPより

下野國一社八幡宮の詳細は、

足利「下野國一社八幡宮」と日本一の縁切り稲荷「門田稲荷神社」

を御覧ください。

< 門田稲荷神社:基本情報>

| 正式名称(社号) | 門田稲荷神社 (かどたいなりじんじゃ) |

|---|---|

| 御祭神 | 倉稲魂神 (うかのみたまのかみ) |

* 以下、下野國一社八幡宮と同じです。

門田稲荷神社の詳細は、

「下野國一社八幡宮」と日本一の縁切り稲荷「門田稲荷神社」を御覧ください。

【⑰ 赤城神社】

岩井山にある「赤城神社」:鳥居

岩井橋を渡って右折すると。

すぐ岩井山(旧:勧農山)のふもとになります。

左折すると、渡良瀬グリーンプラザがあります。(プラザ3階は、「わたらせ 川のふれあい館 せせら」です)

赤城神社:社殿

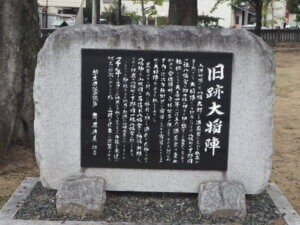

文正元年(1466年)足利長尾氏の初代景人が足利庄代官として、居城を構えた歴史的城跡と記されていました。

岩井山城跡(勧農城跡)足利旧市街の南東、勧農山(いま岩井山)なる独立小丘の丘頂から麓部までを占め、東西約160、南北約200メートルに及ぶ。

丘頂は平坦で本丸跡。周りを土塁で囲み、南から東の緩斜面に、階段状に二の丸、三の丸を設け、その北東の本丸直下に大手口をつけ、帯郭が連なる。

大手口(おおてぐち):城の正面にあたる入り口。

帯郭(ていかく):城の本丸と、二の丸、三の丸等の間を互いに交通できるように設けた曲輪。

<赤城神社:基本情報>

| 正式名称 | 赤城神社 (あかぎじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 磐筒男命(いわつつおのみこと) 磐筒女命(いわつつめのみこと) |

| 配神 | 乳房地蔵尊(にゅうぼうじぞうそん) 菅原道真公(すがわらみちざねこう) 伊那奈岐命(いざなぎのみこと) 伊那奈美命(いざなみのみこと) |

| 境内社 | 金刀比羅神社(ことひらじんじゃ) |

| 所在地 | 〒326-0046 足利市岩井町752 |

| 電話 | – |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約25分 東武足利市駅:徒歩約31分 東武 東武和泉駅:徒歩約22分 |

| (駐車場) | なし(足利グリーンプラザ駐車場) |

| 特記事項 | 岩井山城(勧農城)跡 |

<乳房地蔵尊>

乳房地蔵尊:扁額

乳房地蔵尊:扁額岩井山の東裾に、乳房地蔵尊があります。

乳房地蔵

乳房地蔵

赤城神社と乳房地蔵尊の詳細は、

「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋

14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

【⑱ 御厨神社】

御厨神社:内宮社殿

御厨神社:内宮社殿一 梁田神明宮(神領奉齋社)

一 足利郡梁田村大字福富(維新前、神明村)渡良瀬川現堤防附近に在り。老杉欝蒼として、神境地たる趣を備ふ。

明治25年(紀元2552)9月、郷社に列し、御厨神社と稍す。

御厨神社:内宮の神額

御厨神社:内宮の神額二 沿革 此の神社は、梁田神明社にして、下野二宮と稍せられ、其の創建年代を詳にせずといえども、梁田御厨の神領として、奉齋せし社なりし事疑なし。

御厨神社:幣殿

御厨神社:幣殿神道の入口左側に、高さ一間餘、幅一尺餘の碑あり、表に、

尼照皇大神

兩社神明宮

豊受皇大神

と刻し、西東の二面に、左(下)の文を刻す。

御厨神社:神社名が記された碑

御厨神社:神社名が記された碑この二柱の大御神の御神徳の、廣く大きに御座すこと、今更に云べくも非ず。

古は國々に御厨として、神領多かりしこと『神風抄』また『神領目録』などを見て知るべし。

則ちこの處はしも、兩書ともに、下野國に、二宮、梁田御厨とありて、絹布・綿など献れる御領にぞ有ける故、是を以て、常昔より此兩社を勧請して、神明宮と稍し、今に梁田十八箇村の總鎮守と稍し奉り、此村を神明村といふ。(後略)

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第五章 関係社寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,241-1,243神社庁によると、

康平6年(1063)、伊勢神宮の御分霊を奉斎し、創建された。

後に、伊勢神宮の神領地となる梁田18郷の総鎮守であった。

神社名の「御厨」は、梁田18郷が、ここで生産された絹布・綿等を伊勢神宮へ献じたこと、伊勢神宮の廚(くりや・台所のこと)の役目を担った。御廚(おんくりや)に由来する。

300年を超えて伝わる「御筒粥」と「御田植」の神事は、足利指定の文化財である。

栃木県神社庁 御厨神社(みくりやじんじゃ)より

御厨神社:古地図(足利市史:p.1242)

御厨神社:古地図(足利市史:p.1242)岩井山の南に、神明宮と記されています。

<御厨神社:基本情報>

御厨神社:内宮

御厨神社:内宮

| 正式名称(社号) | 御厨神社 |

|---|---|

| 御祭神 | 天照皇大神 豊受皇大神 |

| 例 祭 | 別表 |

| 境内社 | 豊受神社(豊受皇大神) |

| 所在地 | 〒326-0331 足利市福富町2017番地 |

| 電話 | 0284-71-0739 小堀巧人(宮司):自宅 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約18分 東武伊勢崎線和泉駅:徒歩約8分 東武伊勢崎線福居駅:徒歩17分 北関東自動車道 足利IC:約10分 |

| 駐車場 (無料) |

10台 |

| 御朱印 | 例祭日 |

<御厨神社:祭典>

| 歳旦祭(初詣) | 1月1日 |

|---|---|

| 御筒粥祭 | 1月14日 平成30年(2018)から 14日以後最初の日曜日に実施 |

| 御田植祭 | 3月1日 平成30年(2018)から 毎年3月第1日曜日に実施 |

| 春季例祭 | 4月第3日曜日 |

| 八坂神社例祭 | 7月第3日曜日 |

| 秋季大祭 | 10月第3日曜日 |

| 新嘗祭 | 11月23日 |

| 大祓式 | 12月31日 |

<御厨神社:境内>

御厨神社:本殿

御厨神社:本殿

御厨神社:豊受皇大神(外宮)

御厨神社:豊受皇大神(外宮)

御厨神社:神楽殿

御厨神社:神楽殿

御厨神社:神輿殿

御厨神社:神輿殿

御厨神社境内社:浅間神社

御厨神社境内社:浅間神社

御厨神社境内社:浅間神社と磐長姫・食行霊

御厨神社境内社:浅間神社と磐長姫・食行霊左手側前の石塔には、「磐長姫」、右手側前の石塔には、「食行霊」と刻まれています。

磐長姫は、木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)の姉で、富士山の御神体は、この二人の姉妹を合体させたようなものであるとされていました。

御厨神社境内社:食行霊の石塔

御厨神社境内社:食行霊の石塔そして、食行霊とは「食行身禄(じきぎょうみろく)」と名乗った伊藤伊兵衛でしょう。

いずれにしろ、浅間神社と「富士講」との密接な関係をうかがうことができます。

御厨神社:末社

御厨神社:末社末社群の中央と、右隣の石祠は八坂神社です。

御厨神社:境内社

御厨神社:境内社水のない池の中央に鎮座する境内社です。

石祠の前に「御寶前」の石碑が建てられていますが、神社名は記されていません。

水に関係するところから、厳島神社でしょうか。

御厨神社:神社前にある3つの石碑

御厨神社:神社前にある3つの石碑左手側から、「龍堰之碑」「耕地整理竣工之碑」「堤防改築竣工碑」です。

御厨神社の詳細は、

足利 御厨(みくりや)神社「御筒粥・御田植」の神事を御覧ください。

【⑲ 伊勢神社】

伊勢神社:鳥居

伊勢神社:鳥居

伊勢神社:内宮

<伊勢神社の由緒沿革について>

* 境内の御由緒書は、「途中かすれて読めない部分がある」との御指摘もありましたので、以下に抜粋を示します。

当神社は、社伝によると、足利庄伊勢宮として、皇祖天照皇大神(あまてらすすめのおおかみ)を奉斎して鎮祭され、新田、足利両家の尊崇を受け、鎌倉時代には源氏、殊(こと)に足利氏、尊氏、持氏、成氏等累代や衆生の人々が連綿と崇敬され、足利尊氏の父貞氏の文書によれば、鑁阿寺の東南にある伊勢宮の勧請は、足利家の武運を祈るためのものであり、先例に任せ怠慢なきようとのしじがあり、この伊勢宮に由来するものと考えられます。それは古く平安時代の仁平元年(1151)の創建と伝えられています。

1845年に社殿を復興造営して、以来1881年、1906年に社殿の再興を行い、1913年には足利町民が挙って、伊勢神宮御用材の「お木曳行事」に斎行して、

御社殿などを造営しました。

奉斎(ほうさい):神仏などを慎んでまつること。

鎮祭(ちんさい):諸神をまつり、その土地をしずめ固めるための祭儀。また、それを行うこと。

挙って(こぞって):関係者がそろって、一斉に。

お木曳行事(おきひきぎょうじ):伊勢神宮の式年遷宮で、御用材を両宮の宮域に運搬する行事。

斎行(さいこう):お祭りや祈祷(きとう)を行うこと。

<伊勢神社:基本情報>

| 正式名称 | 伊勢神社 (いせじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 天照皇大神(あまてらすおおみかみ) 豊受大神(とようけおおみかみ) 月讀命(つくよみ)(つきよみ) |

| 所在地 | 〒326-0053 足利市伊勢町2-3-1 |

| 電話 | 0284-41-5347(社務所) |

| 拝観・開館時間 | 9:00~16:00 |

| 料金 | 初穂料:300円 |

| アクセス | JR足利駅:車2分 東武足利市駅:車10分 北関東自動車道 足利IC:12分 |

| 駐車場 | 無料(15台) |

| 特記事項 | オリジナル御朱印帳。直書きのみお渡し可。 |

伊勢神社: 御朱印

伊勢神社:御朱印

伊勢神社:御朱印令和5年(2023)の初詣にいただいた御朱印です。

伊勢神社: 外宮(豊受皇大神)

外宮に向かう鳥居と参道

外宮に向かう鳥居と参道

外宮

外宮外宮には、豊受皇大神(とようけのおおかみ)が祀られています。

伊勢神社: 月讀宮(月讀命)

月讀宮:鳥居

月讀宮:鳥居

月讀宮

月讀宮月讀宮(つきよみのみや)の御祭神は、月讀命(つきよみのみこと)で、天照大御神の

弟神:月を読む神です。

月の満ち欠けは、生命の誕生に深く関わっていることから、子授け・安産・運(ツキ)気上昇の神とされています。

伊勢神社の詳細は、

足利七福神めぐり「自転車東:4時間コース」

2 【伊勢神社】を御覧ください。

【⑳ 正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)】

足利学校稲荷社:入口

足利学校稲荷社:入口史跡足利学校「學校門」の手前にある「正一位霊験稲荷社」です。

現在は、学問の守り神「足利学校稲荷社」としても信仰を集め、学業成就や合格を祈願する参拝者が、全国各地から訪れています。

足利学校稲荷社は、創建500年前とも伝えられ、日本最古の学校にある学問の守り神として霊験あらたかで、絵馬やお守りも授与されています。

<足利学校稲荷社:基本情報>

| 正式名称 | 正一位霊験稲荷社 (足利学校稲荷社) |

|---|---|

| 主祭神 | 稲倉魂命 (うかのみたまのみこと) |

| 祭日 | 2月初午 |

| 所在地 | 〒326-0813 足利市昌平町2338 |

| 電話・Eax | 電話:0284-41-2655 Fax:0284-41-2082 |

| 参観・開館時間 | 終日 |

| 料金 | 無料 |

| アクセス | 東北自動車道佐野藤岡 IC:15分 北関東自動車道足利IC: 15分 北関東自動車道太田桐生IC: 20分 北関東自動車道佐野田沼IC: 20分 |

| 駐車場 (無慮) |

史跡足利学校多目的駐車場:乗用車8台 太平記館観光駐車場:乗用車40台 バス:10台 たかうじ君:乗用車35台 (内・軽自動車11台) |

| 特記事項 | 神社参拝のみは無料。 |

| 足利学校公式HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp |

<足利学校稲荷社:境内>

足利学校稲荷社:鳥居と参道

足利学校稲荷社:鳥居と参道

足利学校稲荷社:社殿

足利学校稲荷社:社殿

足利学校稲荷社:神前の佐野天明鋳物の灯籠

足利学校稲荷社:神前の佐野天明鋳物の灯籠<足利学校稲荷社:境内由緒書>

足利学校第7世庠主玉崗瑞璵(九華)は天文23年(1554)9月、足利学校の鎮守である

稲荷大明神の社殿を再建し、八幡大菩薩を合祀いたとあることから、創建はこれよりさかのぼる。霊験あらたかで、江戸時代には足利の町をはじめ多くの人々の信仰をあつめた。

伝えによれば、稲荷社の狐が異変を知らせてくれたことから、大切にされ、11月には御供小豆飯をわらにのせ、狐穴に供えたという。

* 足利学校歴代庠主(校長)の詳細は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

7【足利学校】・<足利学校歴代庠主(校長)一覧>を御覧ください。

足利学校稲荷社:幣殿の狐

足利学校稲荷社:幣殿の狐明和7年(1770)第16世庠主千渓元泉が、稲荷大明神を改め、正一位霊験稲荷社とした。

参道左右の石灯籠は、元文2年(1737)と明治40年(1907)、水屋の手水鉢は天明7年(1787)に、神前にある佐野天明鋳物の灯籠は、安政4年(1857)に寄進されたものである。

足利学校稲荷社:参道にある灯籠と本榊

足利学校稲荷社:参道にある灯籠と本榊もとは遺蹟図書館付近にあったが、天神などの諸神を合祀し、明治42年(1909)に現在地に移された。

現在は、学業成就の神として信仰されている。

令和2年3月吉日 境内由緒より

足利学校稲荷社:幣殿

足利学校稲荷社:幣殿神前には、眷属の金色の狐と木製の狐が控えています。

* 眷属:神様の使者。

【㉑ 出世稲荷神社】

出世稲荷神社入り口

出世稲荷神社入り口標縄柱とその奥にある社号標石があります。

出世稲荷神社は、正治元年(1199)に、足利義兼公によって勧請されたもので、出世、養蚕、子育ての神であり、明治になって火防の利益も加わりました。

出世稲荷神社

稲荷神社(足利上總介義兼建立)足利郡北郷村大字菅田小松ヶ岡の北端に鎮座し、村社なり祭神は、稲蒼魂命。

「正一位出世稲荷」と称す。

正治元年(紀元1859年)足利上總介義兼の建立にかかると傳ふ。

長尾顕長(担馬守)物見番所を、此の地に置きしとの口碑あり。

舊時は、近郷より賽者、常に群集せりといふ。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第五章 関係社寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,296-1,297

<出世稲荷神社:基本情報>

| 正式名称 | 菅東山」 出世稲荷神社 |

|---|---|

| 主祭神 | 稲倉魂神 |

| 配 祀 | 日本武尊 素戔嗚命 |

| 合 祀 | 八剱神社(大正5年:1916) |

| 境内社 | 織姫神社 |

| 所在地 | 〒326-0007 足利市菅田町956番地 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約56分 |

| 駐車場 | あり(無料:一の鳥居左手側) |

| 例 祭 | 3月 |

| 特記事項 | 社宝:三十六歌仙図(市文化財) |

<出世稲荷神社:社殿>

出世稲荷神社:社殿

出世稲荷神社:社殿<出世稲荷神社:参道>

出世稲荷神社:参道

出世稲荷神社:参道

出世稲荷神社:一の鳥居

出世稲荷神社:一の鳥居「正一位稲荷大権現」と記された神額に、注連縄がつけられ、左手側に「出世杉」があります。

<出世稲荷神社:境内社>

出世稲荷神社境内社:機織神社

出世稲荷神社境内社:機織神社鳥居の神額には、「編機神社」と記されています。

出世稲荷神社は、養蚕の神も祀られているということで、この編機神社の他に、蚕影稲荷神社、石祠には「神姫織」とも。

出世稲荷神社にも、織物に関する多くの神が祀られていました。

出世稲荷神社の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺めぐり:鑁阿寺~樺崎八幡宮など9名所の御案内

⑥ 出世稲荷神社を御覧ください。

【㉒ 樺崎八幡宮】

樺崎八幡宮

樺崎八幡宮樺崎八幡宮は、源姓足利氏三大目 足利義兼と、その子義氏にゆかりのある神社です。

義兼は、この地にあった法界寺で没し、義氏は、父義兼の霊をなぐさめるために鑁阿寺の奥の院として赤御堂を建てました。

併せて八幡宮をも祀りました。

現在の御堂は、天和年間(1681~1684)の再建といわれ平成元年に修復されました。

境内由緒書 より

法界寺(廃寺)樺崎寺:下御堂は、東向き6.4m四方、正面に向拝の跡があり1.2mの縁が周囲を囲っていました。

平成13年(2001)に、樺崎八幡宮と共に国指定史跡に指定されています。

鑁阿寺の奥の院:樺崎八幡宮は、鑁阿寺の鬼門の方角に位置します。

また、鑁阿寺の裏鬼門(南西)方向付近には、下野一社八幡宮が鎮座しています。

樺崎寺跡の詳細は、

足利「御庭守之印」:物外軒・進藤氏庭園・浄土庭園・巌華園

4【足利「御庭守之印】:史跡樺崎寺跡・浄土庭園】を御覧ください。

<樺崎八幡宮:基本情報>

| 正式名称 | 樺崎八幡宮 |

|---|---|

| 祭 神 | 八幡宮大神 源義兼公 |

| 所在地 | 〒326-0004 足利市樺崎町1723番地 |

| 電 話 | 0284-41-3504 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:タクシー15分 東武伊勢崎線足利市駅:タクシー20分 北関東自動車道足利IC:5分 東北自動車道佐野藤岡IC:40分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 例 祭 | 春季大祭:4月第3日曜日 秋季大祭:10月第3日曜日 |

| 特記事項 | 御朱印:9:00~17:00 (社務所:不在の場合あり) |

<樺崎八幡宮:社殿>

樺崎八幡宮:社殿

樺崎八幡宮:社殿社殿の前に、「樺崎八幡宮三大神徳」が記されています。

一、健康と繁栄の神

一、恵みと守りの神

一、望みと学びの神

<樺崎八幡宮:境内>

樺崎八幡宮:鳥居

樺崎八幡宮:鳥居

樺崎八幡宮:神楽殿

大々神楽:足利市指定文化財 無形文化財

昭和58年(1978)2月23日指定

<樺崎八幡宮:御神木の杉>

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉樺崎八幡宮のスギ:足利市指定文化財 天然記念物

昭和47年(1972)7月18日指定

出世稲荷神社の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺めぐり:鑁阿寺~樺崎八幡宮など9名所の御案内

⑦ 樺崎八幡宮を御覧ください。

【㉓ 平石八幡宮】

平石八幡宮

当社は、平石七堂といわれるものの一つで文永6年(1289)足利宮内少輔泰氏が

自分の守り本尊である、阿弥陀如来を本尊として智光寺を建立し、その境内の一角に源氏の守護神である八幡大神を鎌倉八幡宮より勧請し源氏の繁栄を祈念したのが

起源である。

<平石八幡宮:基本情報>

| 正式名称 | 平石八幡宮 |

|---|---|

| 主祭神 | 誉田別命 (ほんだわけのみこと) |

| 配 神 | 大山昨命 (おおやまくいのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0846 足利市山下町2094番地 |

| 電 話 | - |

| アクセス | JR両毛線山前駅:徒歩21分 東武伊勢崎線足利市駅:徒歩58分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:28分 東北自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 | 無料:境内 |

| 例 祭 | 4月第3日曜日 |

| 大 祭 | 10月第3日曜日 |

<樺崎八幡宮:社殿>

平石八幡宮:社殿

平石八幡宮:社殿その後、幾多の変遷を経て来たが、現存する建造物のうち、本殿は享保5年(1720)

に建てられたものであり、大正6年には拝殿及び境内地の整備が行なわれ、現在に至っている。境内由緒書 より

<平石八幡宮:智光寺跡>

平石八幡宮:智光寺(ちこうじ)跡の石碑

平石八幡宮:智光寺(ちこうじ)跡の石碑往古。この土地には浄土庭園をもつ東西200m、南北300mという大伽藍(だいがらん)の智光寺という寺院があった事が発掘調査により確認されている。

文永2年(1265)、足利家四代当主・足利義氏が建立したとされている。

泰氏は、鎌倉幕府に出仕していたが、ある日突然出家し、その後、この平石に閑居(かんきょ)したと伝えられている。

この八幡宮は「智光寺」の鎮守と思われ、智光寺の唯一の遺構(いこう)である。

境内由緒書 より

足利泰氏は、鑁阿寺年越の由来である同寺の桜大門に武者を結集させたことでも知られています。

足利泰氏ゆかりの鑁阿寺年越の詳細は、

足利鎧武者行列:鑁阿寺鎧年越2023年~<保存版>

平石八幡宮の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺めぐり:鑁阿寺~樺崎八幡宮など9名所の御案内

⑨ 平石八幡宮を御覧ください。

【㉔ 大岩山毘沙門天:叶権現】

叶権現(かのうごんげん)の赤い鳥居

叶権現(かのうごんげん)の赤い鳥居足利泰氏が山下平石の智光寺より大岩山へ、「百ヶ日の祈願」をこめて、参拝していました。

九十九日目に、行基堂のそばを通りかかった際に、一匹の白蛇が、岩の間から現れたのを目にしました。

願いがかなった印だと思い、白蛇を捕らえて、岩穴に納め、一間四面の茅葺き伝堂を建てて、叶権現と称し祀ったものと言われています。

叶権現は、その名のとおり、願いごとはなんでも叶うと伝えられている神社です。

境内由緒書より 抜粋

* 叶権現は、大岩山多聞院最勝寺境内にあるため、最勝寺の基本情報を記します。

| 正式名称 | 大岩山多聞院最勝寺(大岩山毘沙門天) (さいしょうじ)・叶権現(かのうごんげん) |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 御本尊 | 毘沙門天 |

| 所在地 | 〒326-0841 足利市大岩町264番地(最勝寺本坊) 足利市大岩町570番地(毘沙門天本堂) |

| 電 話 | 0284-21-8885(最勝寺本坊) 0284-21-0211(毘沙門天本堂) |

| アクセス | R両毛線足利駅:車約20分 徒歩約120分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車20分 徒歩約120分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:60分 |

| 駐車場 (無料) |

大岩山公園:10台 毘沙門天参道石段下:3~4台 男坂口駐車場:20台~ 本坊下駐車場:15台 |

| 特記事項 | 期間限定御朱印 ・毎月1日。正月三が日 |

<最勝寺参道から叶権現へ>

毘沙門天本堂’(最勝寺)に通じる参道石段

毘沙門天本堂’(最勝寺)に通じる参道石段毘沙門天(最勝寺)の参道石段の前に、駐車場があります。

毘沙門天本堂石段前の駐車場

毘沙門天本堂石段前の駐車場

毘沙門天本堂に向かう石段下駐車道の道標

毘沙門天本堂に向かう石段下駐車道の道標石段下駐車場には、「月谷町・両崖山・織姫神社」と「叶権現・男坂・女坂」方面を示す道標が立っています。

石段下駐車場から、叶権現を目指します。

男坂と女坂の合流地点

男坂と女坂の合流地点石段下駐車場のすぐ下の、男坂と女坂の合流地点です。

叶権現を示す道標

叶権現を示す道標男坂・女坂合流地点の隣に、叶権現を示す道標が立っています。

叶権現までは、合流地点から、下る山道になっています。

下る山道

下る山道合流地点から、叶権現に下る山道は、人通りが多くないようで、道は確保されていますが、

足下があまり良くありません。

山道を下り、5分ほどで叶権現に到着します。

祠は、断崖絶壁に鎮座していました。

山道は、鳥居の前で終点になっています。

急な階段を上り、祠に向かいます。

叶権現鳥居の神額

叶権現鳥居の神額

断崖絶壁に鎮座する祠

断崖絶壁に鎮座する祠

叶権現の祠

叶権現の祠叶権現は、鑁阿寺(ばんなじ)の開祖である足利義兼の孫、足利泰氏が祀ったものとされています。

階段下に鎮座するもう一つの祠

階段下に鎮座するもう一つの祠

男坂から臨む風景

男坂から臨む風景男坂から、足利市の街並を眺めていると、毘沙門天の鐘の音が聞こえてきます。

毘沙門天(最勝寺)と叶権現の詳細は、

大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験社気分で山登り!を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこ さん、コメントありがとうございます。 地元待望のコミュニティFM『FM…

ラジオでメッセージ、聴きました! めちゃくちゃありがたい情報をありがとうござい…

こちらこそ、ありがとうございます。 相田みつをさんの詩にもありましたね, [ひと…

ブログに載せてくださりありがとうございます 出逢いに感謝♡

ハロさん、お久しぶりでした。楽しい一日でしたね。また、当ブログを御覧いただきあり…

本日、ブログを知り拝見させていただきました。幅広い分野で詳しく書かれて、参考にな…

Y/Kさん、コメントありがとうございます。 足利市内の八雲神社は、松田町と小俣…

八雲神社は、松田町のものを除き、すべてお参りさせていただきました。小俣町や五十部…

S-様、ご質問ありがとうございます。 「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき…

大変参考になりました。 質問です 中心の茎を摘芯しました。 そうしましたら…