足利市の伝統行事、「鑁阿寺鎧(よろい)年越」は、鎌倉時代中期(約750年前)、足利尊氏をさかのぼる4代前の足利泰氏(やすうじ)が板東武者500騎を鑁阿寺(国宝)南大門へ結集させたのが始まりとされています。

この鎧年越しは、109年前に繊維業者などの有志が復活させ、毎年、節分の夜の伝統行事として国宝鑁阿寺などで行われています。

2023年の年越(節分)には、板東鎧武者姿の市民ら257人が市中心部(織姫公民館~鑁阿寺)を練り歩きました。

そして、2024年2月3日(土)、大正4年創始・109年、2025年2月2日・110年が実施されました。

本稿では、「鎧武者行列」を足利市民の視点に立って御案内いたします。

この度お越しいただいた皆様の思い出として、また、これからお越しいただく方々の参考となれば幸いです。

【足利鎧武者行列:起源と変遷】

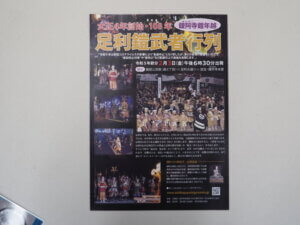

足利鎧武者行列リーフレット:「立春会」より

足利鎧武者行列リーフレット:「立春会」より足利泰氏は、板東武者500騎を鑁阿寺(国宝)南大門へ結集させたのが鎧武者行列の始まりとされ、鑁阿寺の開基・足利義兼の孫で4代目当主です。

この泰氏が鑁阿寺年越の由来である同寺の桜大門に武者を結集させました。

これは、足利家一族の結束を図るため、そして、勢力の誇示ともいわれています。

泰氏は、嘉禎三年(1237)丹後守から宮内少輔に任ぜられ、父の義氏、兄の長氏と共に父子三人が幕府に出仕しています。

足利鎧武者行列リーフレット:「立春会」より

足利鎧武者行列リーフレット:「立春会」より宮内少輔は、高官(五位)であり、泰氏は、わずか二十二歳で任ぜられています。

武者行列を行ったのは、泰氏が引退してからのことで、恒例行事として江戸時代にまで至っています。

その後、明治維新より中断されていましたが、その古事にならい、大正4年(1915)、市内繊維業者を中心とした有志により「立春会」を結成、鎧武者による行列として復活し、

以来、今日に至っています。

当時は、午後7時に通七丁目の常念寺を出発し、大通りを練り歩いて鑁阿寺に至り、追儺式(=豆まき)が行われました。

以前は、通三丁目の織物同業組合から出発したこともありあした。

これが後に、西小学校(現:さいこうふれあいセンター)になり、さらに常念寺に変わっています。

(参考文献)

- :立春会 『立春会リーフレット』立春会:公式ホームページ

- :台 一雄著『ふるさと歳時記』発行者:岩下隆一 pp.66-67

- :台 一雄著『続 足利の伝説』 発行者:岩下隆一 pp.119-112

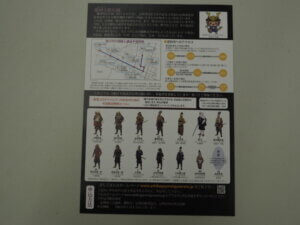

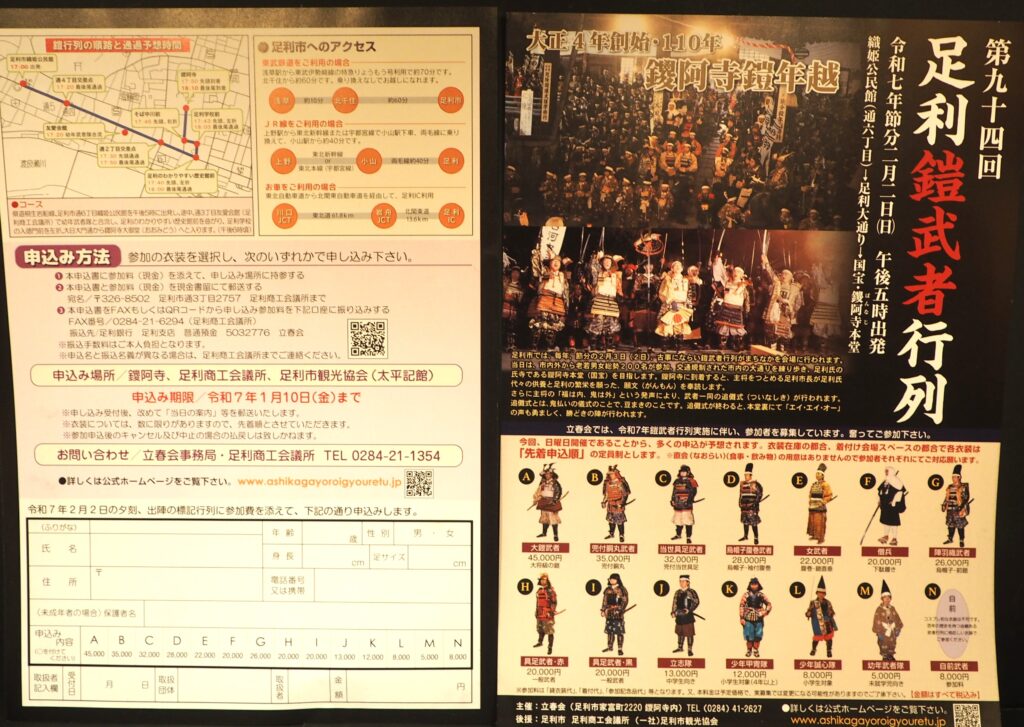

【第94回・足利鎧武者行列:基本情報<2025>】

足利鎧武者行列:鎧武者

足利鎧武者行列:鎧武者* 参加者を募集しています。申込期限:令和7年1月11日(金)まで。申込は、下記公式ホームページからどうぞ。

鎧年越の看板(鑁阿寺大門通り入り口)

鎧年越の看板(鑁阿寺大門通り入り口)

| 名 称 | 足利鎧武者行列 - 鑁阿寺鎧年越 - |

|---|---|

| 追儺式場(豆まき) | 国宝 鑁阿寺本堂(大御堂) |

| 所在地(鑁阿寺) | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

| 鎧武者行列コース | 県道桐生岩舟線、足利市通6丁目「織姫公民館」を午後5時に出発し、途中、通3丁目「友愛会館(足利商工会議所)」で幼年武者隊と 合流し、「足利のわかりやすい歴史館」を曲がり、「足利学校の入徳門」前を左折、大日大門通から鑁阿寺大御堂(おおみどう)へと入ります。(午後6時頃) |

| 鎧行列の順路と通過予想時間図 |  |

| 行列通過予想時間 |

|

| 追儺式(ついなしき) 参加自由 |

鑁阿寺本堂へ到着後、主将(足利市長)による 「願文(がんもん)」を奉読、追儺画線の |

| 凱旋の陣(がいせんのじん) 参加自由 |

追儺式の後、本堂裏庭で「勝どき」 |

| 電 話 | 立春会:(鑁阿寺)0284-41-2627 |

| アクセス①(駅⇒鑁阿寺) | JR両毛線足利駅北口:徒歩14分 東武伊勢崎線足利市駅」出口2:徒歩16分 |

| アクセス②(鉄道⇒駅) |

|

| アクセス③(車⇒足利IC) |

|

| 交通規制 (前面通行止め区間・時間) |

【県道67号線(桐生岩舟)】 通一丁目交差点⇔通七丁目交差点の間 (未定)【大日大門通り】 (未定) |

| 駐車場 | 交通規制時間を考慮し、最寄りの観光駐車場へ |

| 公式HP | https://www.ashikagayoroigyouretu..jp |

| 主催・後援 | 主催:立春会 後援:足利市 足利商工会議所 足利市観光協会 |

<足利鎧武者行列:織姫公民館に集結>

織姫公民館に集結する鎧武者

織姫公民館に集結する鎧武者

<主催者あいさつ>

出陣前の早川尚秀市長

出陣前の早川尚秀市長

| リンク先名称 <承認日> |

|

|---|---|

| ☆ 足利市長 早川なおひで 公式サイト ☆

Copyright 2006 Naohide Hayakawa official All Rights Reserved. <2025.5.27 総合政策部 秘書広報課 秘書担当> |

早川なおひで市長:足利中橋架け替え工事イベントあいさつ |

<足利鎧武者行列:出陣>

馬に乗る鎧武者

馬に乗る鎧武者

陣の先頭を務める鎧武者

陣の先頭を務める鎧武者

本陣を待つ少年武者

本陣を待つ少年武者

太鼓を演奏する黎明座のみなさん

太鼓を演奏する黎明座のみなさん

足利尊氏公像前での演奏するみなさん

足利尊氏公像前での演奏するみなさん

足利鎧武者行列:追儺式

足利鎧武者行列:追儺式【足利鎧武者行列:アーカイブ<2024>】

<足利八木節女前Japan>

足利八木節女前Japan:八木節演奏

足利八木節女前Japan:八木節演奏

<足利鎧武者行列:黎明座(れいめいざ)>

和太鼓演奏

和太鼓演奏<鑁阿寺大門通り:足利尊氏公像>

足利鎧行列を待つ足利尊氏公像

足利鎧行列を待つ足利尊氏公像<足利鎧武者行列:織姫公民館~鑁阿寺>

<足利鎧武者行列:鑁阿寺境内>

<足利鎧武者行列:追儺式 = 豆まき>

<足利鎧武者行列:凱旋(がいせん)の陣>

凱旋の陣:指揮をとる早川尚秀市長

凱旋の陣:指揮をとる早川尚秀市長* 凱旋:勝どきの陣 「エイ・エイ・オー」

【足利鎧武者行列:アーカイブ<2023>

<鑁阿寺大御堂(おおみどう)前>

鎧行列の到着を待つ鑁阿寺本堂前

鎧行列の到着を待つ鑁阿寺本堂前<大日大門通り:足利尊氏公像>

大日(鑁阿寺)大門通り:尊氏公像前

大日(鑁阿寺)大門通り:尊氏公像前<節分鎧年越し夜間特別開館:史跡 足利学校>

節分鎧年越:夜間特別開館された史跡足利学校

節分鎧年越:夜間特別開館された史跡足利学校史跡 足利学校では、節分鎧年越しと連携し、「夜間特別開館」が実施されました。

| 名 称 | 史跡 足利学校 『節分鎧年越』連携 夜間特別開館 |

|---|---|

| 期 日 | 令和5年2月3日(金) |

| 時 間 | 午後5時~8時 |

| 料 金 | 無 料 * 上記時間外は有料 |

| 特別開館範囲 | 入徳門から学校門(銘仙行燈) 字降松、寒紅梅(ライトアップ) * 復元建物・庭園は非公開 |

| 問合わせ | 史跡 足利学校事務局 0284-41-2661 |

2月3日は、入徳門から孔子廟までの参道に足利銘仙の行燈が、さらに寒紅梅、字降松、孔子廟などもライトアップされていました。

史跡 足利学校:學校門と寒紅梅

史跡 足利学校:學校門と寒紅梅

史跡 足利学校:孔子廟(こうしびょう)

史跡 足利学校:孔子廟(こうしびょう)

史跡 足利学校:稲荷社

史跡 足利学校:稲荷社正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)も、美しくライトアップされました。

次回の「足利灯り物語」も楽しみですね。

足利灯り物語の詳細は、足利灯り物語:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺・足利学校・物外軒へを御覧ください。

また、足利学校と足利学校稲荷社の詳細は、足利学校と「松竹梅の伝説:現代版かなふり松の回答!」を度紹介

正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社):日本最古の学校で合格祈願を御覧ください。

<足利鎧武者行列:黎明座(れいめいざ)>

足利鎧武者行列:黎明座団長さん - Posted with permission -

足利鎧武者行列:黎明座団長さん - Posted with permission - 鎧武者行列に先立って、2009年2月に発足した和太鼓集団「黎明座」(れいめいざ)による演奏が披露されました。

足利鎧行列:黎明座の太鼓演奏

足利鎧行列:黎明座の太鼓演奏「足利まちなか遊学館」前で、和太鼓集団、黎明座による迫力ある演奏でした。

足利鎧行列:黎明座の太鼓演奏

足利鎧行列:黎明座の太鼓演奏今年は、「上下の関係もなく、たくましく生きる」ことをテーマとした新曲「婆娑羅」(ばさら)が初演奏されました。

遊学館内で、鎧行列を待つ観光客のみなさんも楽しんで聴いていました。

足利観光拠点の一つ、足利まちなか遊学館の詳細は、足利観光案内・着付け体験は「足利まちなか遊学館」からスタートを御覧ください。

<足利鎧武者行列:織姫公民館~鑁阿寺>

足利鎧行列:馬に乗る武者

足利鎧行列:馬に乗る武者

足利鎧行列:馬に乗る武者

足利鎧行列:馬に乗る武者

足利鎧行列:馬に乗る武者

足利鎧行列:馬に乗る武者

足利鎧行列:出陣を待つ幼年武者隊

足利鎧行列:出陣を待つ幼年武者隊

足利鎧行列:幼年武者隊

足利鎧行列:幼年武者隊<足利鎧武者行列:鑁阿寺境内>

足利鎧行列:鑁阿寺参道を練り歩く武者

足利鎧行列:鑁阿寺参道を練り歩く武者新型コロナウィルス感染症対策として黒いマスクを着用した鎧武者一行は、午後6時半に織姫公民館を出発し、約1時間かけて鑁阿寺に集結しました。

足利鎧行列:勇ましい鎧武者

足利鎧行列:勇ましい鎧武者

足利鎧行列:迫力ある鎧武者

足利鎧行列:迫力ある鎧武者

足利鎧行列:当世武者

足利鎧行列:当世武者「きっ、切られる、どうぞお助けを!」

足利鎧行列:刀に手をかける鎧武者

足利鎧行列:刀に手をかける鎧武者「まっ、まさか、あなた様も・・・!」

足利鎧行列;笑顔の鎧武者

足利鎧行列;笑顔の鎧武者「つまらんものは、切らん!」

「つまらなくて、助かりました!」

<足利鎧武者行列:追儺式 = 豆まき>

足利鎧行列:勢揃いした武者たち

足利鎧行列:勢揃いした武者たち武者たちが本堂前に整列しました。

そして、主将の早川尚秀市長による足利氏代々の供養と、市の反映を願う「願文」が奉読されました。

足利鎧行列:追儺式

足利鎧行列:追儺式足利市長の願文が奉読された後、「福は内、福は内、鬼は外」の掛け声に合わせて、

勢いよく豆がまかれました。

幸運にも豆をいただいた人が、後ろの見学者にその豆を分け与える光景も見られ、

微笑ましいひとときを過ごすことができました。

「今年も、感謝の気持ちを忘れずに過ごす」ことを胸に刻みました。

<足利鎧武者行列:凱旋(がいせん)の陣>

足利鎧行列:凱旋の陣

足利鎧行列:凱旋の陣追儺式(鬼払い)を終えると武者たちは、鑁阿寺本堂裏に再び集結しました。

そして、「エイ・エイ・オー」と勇ましい「勝ち鬨」をあげる「凱旋の陣」が行われました。

足利鎧行列:凱旋の陣

足利鎧行列:凱旋の陣足利鎧武者行列の清々しい締めくくりとなりました。

国宝鑁阿寺の詳細は、国宝「鑁阿寺」:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…