葉に毛がなく食感が良い、しかも小ぶりで冷蔵庫で保存しやすいミニハクサイ。

ミニハクサイの栽培方法について、リアルタイムで御紹介してまいります。

なお、お届けする本記事の充実を図るため、過去の栽培記録と、現在の栽培報告を織り交ぜて御紹介しています。

記事を御覧いただく際は、撮影日等の年月日を御参考にお読みいたたくことをお勧めします。

最新の写真等には、西暦を記載します。

昨年度(過去)の記録文につきましては、今年度の参考程度にお読みくださいね。

今年も、おいしいハクサイを御一緒に栽培しましょうね。

子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や

農園芸などの環境教育活動に携わってきました。

本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。

【クイズ】 ハクサイは次のどれに当てはまるでしょうか?①①根菜類

① 果菜類

② 葉菜類

③ 菌類

* 正解は、最後のページを御覧ください。

目次

【ミニハクサイの基本情報】

<ミニハクサイ:品種の基本情報>

<ミニ白菜:サカタ交配>

ミニハクサイの種のパッケージ

ミニハクサイの種のパッケージ

ミニハクサイは、前述したとおり小ぶりのハクサイで、冷蔵庫に収納しやすく便利です。

スーパーなどのカット野菜と比べ、新鮮さを損うことがありません。

以前は、普通の大きさの品種を栽培していましたが、現在ではミニハクサイ一択です。

[品種名] :サカタ交配 ミニ白菜 「暑さに強い」

毛がなく口当たりよしサラダでもおいしい

サカタのタネ 美咲シリーズ® 922623

[科・属名]:アブラナ科 アブラナ属

[原産地] :中国 生産地 :イタリア

特 徴

耐暑、耐雨性に非常にすぐれ、生理障害に強く、つくりやすい極早生品種。葉には、口当たりを悪くする毛がなく、葉肉が厚くて、肉質もやわらかくておいしい。

浅漬けや鍋ものはもちろん、サラダでも。

| まき時:暖かい地域 | 4~10月 |

|---|---|

| :寒い地域 | 5~9月 |

| 収穫の目安 | 種まき後、約45日~65日(極早生) |

| 収穫部色 | 黄芯 |

| 数量 | 2.2ml |

| 発芽率 | 90%以上 |

| 採苗品数(間引き前) | 約250本 |

| 発芽までの日数 | 3~5日 |

| 発芽適温(地温) | 20~25℃ |

| 生育適温 | 20℃前後 |

<ミニ白菜:タネのタキイ>

ミニ白菜の種のパッケージ(2022.8)

ミニ白菜の種のパッケージ(2022.8)

[品種名] :タキイ交配 ® おてがるミニ白菜 「CRお黄にいり」

AHA07H

[生産地] :イタリア

球重600gの食べ切りサイズで収穫できる黄芯極早生種。

外葉は極立性でコンパクト。

ベト病、根こぶ病の耐病性があり、密植栽培が可能。

肉質は歯切れがよく、鍋料理や漬け物だけでなくサラダにも適する。

| まき時:暖かい地域 | 8月上旬~9月上旬月 3月上中旬(温床育苗) |

|---|---|

| :寒い地域 | 7月 4月(温床育苗) |

| 収穫の目安 | 結球の頭を軽く押してみて、かたくしまってきたら収穫します。 |

| 収穫期間:暖かい地域 | 10月所婦旬~12月中旬 5月 |

| :寒い地域 | 9月上旬~10月中旬 6月上旬~7月下旬 |

| 数量 | 0.9ml(150粒) |

| 発芽率 | 85%以上 |

| 発芽までの日数 | 3~5日 |

| 発芽適温(地温) | 20~25℃ |

| 生育適温 | 15~20℃ |

| 公式HP | https://www.takii.co.jp |

【ミニハクサイ:種まきの準備と種まき】

野菜の培養土

野菜の培養土、肥料等の詳細は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!を御覧ください。

ミニハクサイの種を巻き終えたトレイ(8月21日)

ミニハクサイの種を巻き終えたトレイ(8月21日)

種まきしたミニハクサイ(2022.8.22)

種まきしたミニハクサイ(2022.8.22)種まきトレイに土を入れ、じゅうぶん水やりします。

そして、適当な間隔で「ばらまき」します。

セルトレイや、ポットを利用してもいいでしょう。

種をまき終えたら、種が隠れる程度に土をかけ、再び灌水します。

春まきの場合、小苗が低温に長くあたると、トウ立ちするため、温度管理び注意しましょう。

<ミニハクサイ:種まき後の管理>

トレイを入れた苗床

トレイを入れた苗床種まきを終えたミニハクサイは、白の寒冷紗のついた苗床に入れ、ブロッコリーなどのトレイと一緒に管理します。

○ 夏季の灌水は、

朝(午前10時時前まで)に行いましょう。

理由・・夕方に灌水すると、苗が徒長する原因になります。

注意・・葉に付いた水が直射日光にあたると、葉やけすることがあります。

白の寒冷紗などで覆い、保護してやりましょう。

発芽したミニハクサイ(8月24日)

発芽したミニハクサイ(8月24日)

発芽したミニハクサイ(2022.8.25)

発芽したミニハクサイ(2022.8.25)

ミニハクサイの芽(8月26日)

ミニハクサイの芽(8月26日)

ミニハクサイの芽(8月30)

ミニハクサイの芽(8月30)充分な日光を浴びて、順調に育っています。

発芽後6日目のミニハクサイ(2022.8.29)

発芽後6日目のミニハクサイ(2022.8.29)本葉が出てきたら、ポットに移植します。

<日照不足が心配>

どんどん育つミニハクサイの苗(9月4日)

どんどん育つミニハクサイの苗(9月4日)いい感じに育っています。

しかし、秋雨が長引いているので、日照不足が心配されます。

小さい苗は間引き、大きい苗は、どんどんポットに植えかえたいところです。

【ミニハクサイ:鉢あげ作業】

種まきの際に使用した培養土が、ホームセンターで販売されていませんでした。

ポットへの植えかえは、発芽した土と、同じ土を用いるのが原則です。

発芽した環境を保ちたいところですが、しかたありませんね。

ミニハクサイの苗箱

ミニハクサイの苗箱

葉を食害されたミニハクサイの苗

葉を食害されたミニハクサイの苗苗箱から、苗を移植するときは?

- 鉢あげ作業の前、苗箱全体に、水をやります。

苗の根に土が付いてきて、植えいたみが軽減します。 - 苗は少量ずつ、手ですくい上げるようにしてとりましょう。

- 双葉が無かったり、虫に食べられたりした苗は間引きます。

- 苗をポットに植える際、双葉が折れやすいので注意します。

- ポットに培養土を入れすぎて、双葉を埋めないようにしましょう。

植替え作業中のミニハクサイ(2022.8.31)

植替え作業中のミニハクサイ(2022.8.31)

ポットに移植したミニハクサイ

植替えを終えたミニハクサイ(2022.8.31)

植替えを終えたミニハクサイ(2022.8.31)

苗床に入れたミニハクサイ(9月6日)

苗床に入れたミニハクサイ(9月6日)

苗床に入れたミニハクサイ(2022.8.31)

苗床に入れたミニハクサイ(2022.8.31)鉢あげ作業を終えた苗は、日陰で管理するか、寒冷紗で遮光します。

炎天下に置くと、活着前の苗は、しおれて枯れます。

水やりが必要になったら、朝の涼しい時間帯に行いましょう。

間引き苗

間引き苗間引き苗は、根をつまみとり台所へ。

ミニハクサイの葉には、葉毛がありません。

サラダや味噌汁の具に最適です。

【ミニハクサイ:追肥作業】

玉肥を施したミニハクサイ(9月10日)

玉肥を施したミニハクサイ(9月10日)まだ小さな苗なのですが、玉肥を2個ずつ入れてみました。

ハクサイは、「先行逃げ切り型」と言われているように、初期の生育を重視します。

元気で丈夫な株を早めにつくります。

【ミニハクサイ:苗床の管理】

混み合ってきた苗(2022.9.8)

混み合ってきた苗(2022.9.8)

間隔をあけた苗床(9月10日)

間隔をあけた苗床(9月10日)

間隔を開けた苗床(2022.9.8)

間隔を開けた苗床(2022.9.8)苗床に、空のトレイを交互に置いておきます。

やがて、成長する苗同士の葉が重ならないよう、空きトレイに移します。

苗の生長とともに、苗同士の間隔を広げていくことがポイントです。

ミニハクサイの苗(9月17日)

ミニハクサイの苗(9月17日)葉が少し、虫に食べられてしまいました。

木酢液で対処しましょう。

夕方の水やりは、苗が徒長しやすくなる欠点があります。

しかし、その反面、害虫を追い払う効果もあります。

様子をみて、夕方の水やりも実施してみましょう。(夜盗虫は、午後7時頃、活発に動き出します)

定植前のミニハクサイ(2022.9.13)

定植前のミニハクサイ(2022.9.13)【ミニハクサイ:苗の定植】

苗床のミニハクサイの苗

苗床のミニハクサイの苗本葉が5~6枚になったら定植します。

ミニハクサイは、葉毛がないためか、写真でもわかるように、虫による食害が多いです。

この程度の食害なら、木酢液を希釈して散布しておけば、問題ないでしょう。

せっかくの家庭菜園です、むやみに農薬は使用せず、自然由来の方法で対処します。

定植位置の計測

定植位置の計測ウネ間60cm、株間25cmの位置に、植え穴を掘ります。(球根植えスコップを使うと便利です)

植え穴は、3号ポットの大きさになっています。(直径9cm)

また、アンカーに付けたタコ糸を張れば、苗を真っ直ぐに植えることができます。

植え穴に水を入れる

植え穴に水を入れるミニハクサイの苗をポットから出す前は、充分に水やりをしておきましょう。

ポット内に水を含ませることで、苗を抜き出す際、根鉢の崩れが防げます。

そして、定植する植え穴にも、たっぷり水を注ぎます。

植え穴への水によって、定植後の乾燥を防ぐことができしばらく、水やりの心配はありません。

<台風対策>

土寄せをしたミニハクサイ

土寄せをしたミニハクサイ9月になると、台風の接近による暴風雨のため、苗が折れてしまうことが多々あります。

株元に土を寄せた後、寄せた土を両手でしっかり押さえ株元を安定させてやりましょう。

定植したハクサイ(9月21日)

定植したハクサイ(9月21日)

定植作業を終えたミニハクサイ(2022.9.13)

定植作業を終えたミニハクサイ(2022.9.13)この頃のハクサイは、株元がたいへん不安定です。

農家用語ですが、できるだけ、「頭(かぶり)」を振らすことなく、ていねいにポットを外してあげましょう。

また、定植するときは、深植えにせず、植え穴に、苗を強く押し込まないように注意します。

定植2日後のミニハクサイ

定植2日後のミニハクサイ株が安定してきました。

ハクサイは、「先攻逃げ切り型」の野菜でしたね。

これから、いっきに外葉を大きく育てることがポイントです。

あのパラボラアンテナをイメージして育てれば、しっかりとした結球ハクサイが収穫てきますよ。

● 種まきの適期よりも遅くなると、苗の定植時期も遅れます。

その結果、結球しないハクサイになってしまいます。

台風を免れたミニハクサイ(2022.9.21)

台風を免れたミニハクサイ(2022.9.21)【ミニハクサイ:中耕・追肥・土寄せ】

畝間を中耕したミニハクサイ(9月28日)

畝間を中耕したミニハクサイ(9月28日)土の表面がかたくなっていました。

ウネ間をかるく耕し、株周りに化成肥料を施します。

そして、ウネ間の土を株周りに、かけてあげましょう。

ウネ間の土を株周りにかけると、肥効生が高まり、苗の成長を一段と促進させることができるのです。

<土寄せの確認と堆肥>

前回では、<中耕・追肥・土寄せ>作業を行いました。

心配されることは、晩夏~初秋によくあることですが、秋雨前線による長雨と台風ですね。

現在も、日本に台風が接近しています。

皆さんがお住まいの地域は、いかがでしょうか。

ミニハクサイは、ブロッコリーなどと異なり、草丈が低いため、あまり心配しなくても大丈夫です。

しかし、暴風雨によるダメージが、少しでも緩和されるように、土寄せの確認をしました。

堆肥を施したミニハクサイ

堆肥を施したミニハクサイ株と株の間が、ほとんどなくなってきました。

(ミニハクサイのため、株間を25cmで定植)

土寄せの確認をしながら、ウネの肩面に、少量の堆肥を施しました。

堆肥の説明は、

家庭菜園【あなたと育てる:ブロッコリー】

6 【中耕・追肥・土寄せ】●<土寄せ確認と堆肥>を御覧ください。

また、堆肥と肥料については、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

1 【農演芸資料】⑹<土壌改良材と肥料>を御覧ください。

ハクサイは、「先行逃げきり型」の野菜です。

生育初期に肥料を効かせて、後半は肥料過多にならないように注意しましょう。

<台風を免れたミニハクサイ>

台風を免れたミニハクサイ

台風を免れたミニハクサイミニハクサイは、もともと草丈も低いので、台風の影響は、あまり心配していませんでした。

上の写真でも、歴然のことですが、いちばん右側の列のハクサイが、順調に育っていますね。

それは、もともと生育のよい苗を植えたからです。

そして、真ん中の列、左側の列というように、それぞれ、苗の大きい順に定植しました。

左側の列が最も小さく見えるのは、撮影の角度だけではありません。

写真に向かって左側が、南なんです。

そうです、いちばん生育の遅い苗は、最も南側の列に植えてあげましょうね。(細やかな親心です)

<ミニハクサイ:追肥・中耕>

硬くなったウネ間

硬くなったウネ間ウネ間が、だんだんと硬くなってきました。

発酵鶏ふん

ウネ間の中耕をかねて、1㎡あたり100gほどの鶏ふんを施しました。

中耕の際は、ウネ間の硬くなった土をほぐしながら、鶏ふんと、良く混ぜ合わせます。

中耕、追肥、土寄せの作業は、ハクサイの外葉が育ち、ウネ間に立ち入れなくなるまで、

必要に応じ、行っていきましょう。

ミニハクサイのの土寄せ作業(2022.9.26)

ミニハクサイのの土寄せ作業(2022.9.26)ウネ間の土がかたくなってきました。

クワなどを使って、ウネ間の中耕を兼ね、株元に(ウネの肩に)ウネ間の土をかけましょう。

ウネ間を耕し、土寄せをすることで、根に対する通気性や肥効性を高めることができます。

中耕・追肥・土寄せ作業中のミニハクサイ

中耕・追肥・土寄せ作業中のミニハクサイ(2022.10.5)

ミニハクサイ(2022.10.8)

ミニハクサイ(2022.10.8)雨上がりのハクサイは、一回り大きくなってきました。

結球が始まろうとしています。

ミニハクサイ(10月13日)

ミニハクサイ(10月13日)中央の葉が、中心に向かって、だんだんとまとまってきています。

ウネ間の中耕と、追肥をする適期です。

ミニハクサイ(10月17日)

ミニハクサイ(10月17日)中心の葉が結球しようとしています。

中心に夜盗虫(よとうむし)が入り込みがちで、虫が入ったまま結球すると、虫が中から食害します。

夜盗虫の活動は、暗くなった7時ころに活動しますので、懐中電灯と割り箸を使って、駆除しておきましょう。

生長するミニハクサイ(2022.10.16)

生長するミニハクサイ(2022.10.16)

結球が進んだミニハクサイ(2022.10.16)

結球が進んだミニハクサイ(2022.10.16)* 西暦が記されていない画像は、昨年(2021)のようすです。種をまいた日がことなりますので単純な比較はできませんが、参考にしてくださいね。

ミニハクサイ(10月30日)

ミニハクサイ(10月30日)向かって左側の列は、定植したころ比較的小さな苗でしたが、南側に植えたため、

今では他の株と同じように成長しています。

結球を始めたミニハクサイ(10月30日)

結球を始めたミニハクサイ(10月30日)ハクサイの中心が、結球してきました。

これから、どんどん内側の葉が結球し、おなじみの形になってきます。

ミニハクサイ(11月5日)

ミニハクサイ(11月5日)まだ、完全な結球はしていませんが、早めに収穫して、鍋に入れて利用しましょう。

結球を促進するミニハクサイ

結球を促進するミニハクサイこれから、ますます結球が促進し、かたくしまってきます。

結球してきたミニハクサイ:2023.11.29

結球してきたミニハクサイ:2023.11.298月の猛暑のため、数回の発芽に失敗してしまいました。

そのため、定植時期がずいぶん遅くなってしまい、結球が始まった時点では、初霜が降りるぎりぎりの状態です。

しっかり結球してくれることを、ただただ祈るばかりです。

結球したミニハクサイ

結球したミニハクサイ12月中旬になり、しっかり結球しました。

さすがに無農薬栽培のため、虫食いの葉もありますが、せっかくの家庭菜園ですから、無農薬・低農薬栽培をおすすめします。

また、結球後、霜にあたると、せっかく結球した葉が、

だんだん開いてしまいます。

結球した頭を、ヒモでしばっておくとよいでしょう。(昔の農家では、ワラでしばりました)

【ミニハクサイ:収穫】

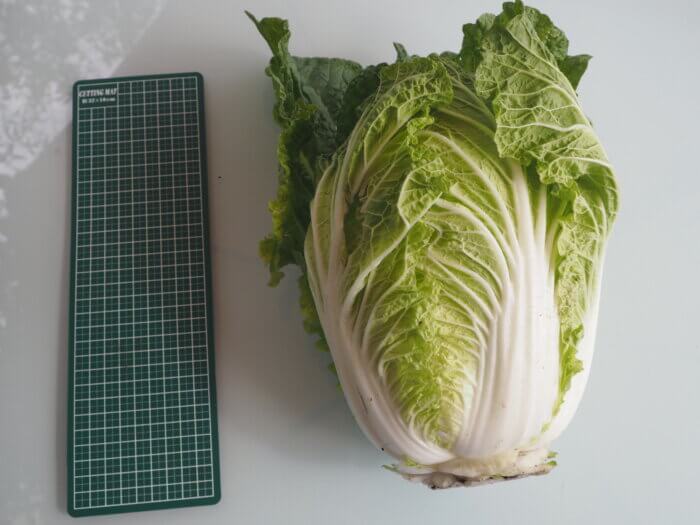

収穫したミニハクサイ(2022年11月13日)

収穫したミニハクサイ(2022年11月13日)ミニハクサイは、小ぶりなため、冷蔵庫で、保存しやすいという特徴があります。

また、必要なときに収穫できるので、いつでも、新鮮な野菜が味わえます。

収穫期を迎えはじめたミニハクサイ

収穫期を迎えはじめたミニハクサイ(2022.10.22)

日に日に結球が促進しています。

収穫を迎え始めたミニハクサイ(2022.10.21)

収穫を迎え始めたミニハクサイ(2022.10.21)結球した頭をおさえて、固くなっていれば収穫の適期です。

収穫の適期の少し前の段階ですが、草丈30cm程度になり、収穫してサラダや鍋に入れていただきます。

ミニハクサイの葉には、毛がありませんので、サラダでも美味しく食べられますよ。

収穫したミニハクサイ(2022.10.21)

収穫したミニハクサイ(2022.10.21)収穫したミニハクサイの重さは、1.1kgでした。

料理で残った場合でも、小ぶりなハクサイですから冷蔵庫に入れて、保存しやすいというメリットもあります。

収穫したハクサイ(2022.11.4)

収穫したハクサイ(2022.11.4)だんだんと、結球が促進してきました。

<ミニハクサイ:収穫後の工夫>

ミニハクサイの収穫後のようす

ミニハクサイの収穫後のようすハクサイやキャベツなどの結球野菜は、結球部を収穫した後、不要になった外葉は、

片付けずに、その場に放置しておきましょう。

残さ(ざんさ)を放置しておくことで、収穫した株の外葉や、株の周囲にいた害虫が、収穫前の株に移ることを防ぎます。

食べごろのミニハクサイ

食べごろのミニハクサイ

ミニハクサイ(11月22日)

ミニハクサイ(11月22日)外葉は、虫に食べられています。

家庭菜園ならではの、安全野菜の証明ですね。

しかし、食べられ過ぎでもいけませんよ。

種まき2回目のミニハクサイ(2024.1.1)

種まき2回目のミニハクサイ(2024.1.1)2023年は猛暑のため、ブロッコリーと同様、発芽が芳しくなく、種まきを2回行うことになりました。

そのため、まだ結球していませんが、どのよぷに生長するか楽しみです。

ハクサイ(1.23)

ハクサイ(1.23)霜がたくさん降りる季節です。

霜が降り始めた頃に、結球部をヒモで縛っておきました。

外葉は、ずいぶん枯れていますが、結球部は、しっかり利用することができます。

ハクサイは、結球部が霜に当ると、葉が開いてしまうので、注意が必要です。

<ベランダのミニハクサイ>

ベランダのミニハクサイ(10月3日)

ベランダのミニハクサイ(10月3日)

(10月13日)

(10月13日)ブロッコリーにくらべて、成長がはやいですね。

鉢に定植した時期が、庭植えより1週間ほど遅れています。

がんばって、結球してくれるでしょう。

鉢植えのミニハクサイ(10月30日)

鉢植えのミニハクサイ(10月30日)

鉢植えのミニハクサイ(11月5日)

鉢植えのミニハクサイ(11月5日)中心の葉が、まとまり始めました。

【ミニハクサイ:冬越しの方法】

結球部をヒモで縛ったミニハクサイ

結球部をヒモで縛ったミニハクサイビニールひもやジュートひもで、ハクサイの結球部(頭)を縛ります。

ハクサイの頭縛りをすることで、葉が凍るのを防ぎ、越冬させることができます。

ミニハクサイ(2022.12.16)

ミニハクサイ(2022.12.16)霜が本格的に降り始めました。

外葉は虫に食べられていますが、結球部分はきれいです。

ハクサイの甘味がいちだんと増す時期です。

霜によって、頭頂部が開かないうちに、全部のハクサイの頭を縛っておきましょう。

冬越し中のミニハクサイ(2023.1.20)

冬越し中のミニハクサイ(2023.1.20)欲に寒冷紗やビニールトンネルで保護していない株は、霜や寒さによって外葉が枯れます。

また、結球部の外側も痛んできますが、痛んだ葉を取り除くと、小ぶりながらも

新鮮な部分が表われます。

せっかくですから、できるだけ長く利用しましょうね。

これも、家庭菜園ならではの活用方法です。

【ミニハクサイ:失敗した栽培例の御紹介】

結球を待たずにトウ立ちしたミニハクサイ

結球を待たずにトウ立ちしたミニハクサイ種まきと苗の定植時期が遅れると、結球しないうちにトウ立ちしてしまいます。

地域によって異なりますが、ここ北関東では、3月中旬にもなると、トウ立ちし開花します。

苗床に残ったミニハクサイ

苗床に残ったミニハクサイ地域の気候にあった栽培の仕方が、いかに大切かを物語る失敗例でした。

ミニハクサイの花

ミニハクサイの花霜にあたって葉が痛まないようにする。

葉を保護した上で寒い冬を迎えると甘くなる。

結球部分の形が整う。

結球部内への土やほこりの侵入を防ぐ。

正解:葉菜類

本稿では、茎を利用するアスパラガスや、花蕾を利用するブロッコリーを含め、葉茎野菜として分類しています。

カリフラワー、ブロッコリー、食用ギクなど、花蕾を利用する野菜を花野菜と呼ぶこともあります。

また、レタス、キャベツ、ハクサイを結球野菜ともいいます。

ミニハクサイの花

ミニハクサイの花よろしかったら、絵手紙作品集を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこ さん、コメントありがとうございます。 地元待望のコミュニティFM『FM…

ラジオでメッセージ、聴きました! めちゃくちゃありがたい情報をありがとうござい…

こちらこそ、ありがとうございます。 相田みつをさんの詩にもありましたね, [ひと…

ブログに載せてくださりありがとうございます 出逢いに感謝♡

ハロさん、お久しぶりでした。楽しい一日でしたね。また、当ブログを御覧いただきあり…

本日、ブログを知り拝見させていただきました。幅広い分野で詳しく書かれて、参考にな…

Y/Kさん、コメントありがとうございます。 足利市内の八雲神社は、松田町と小俣…

八雲神社は、松田町のものを除き、すべてお参りさせていただきました。小俣町や五十部…

S-様、ご質問ありがとうございます。 「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき…

大変参考になりました。 質問です 中心の茎を摘芯しました。 そうしましたら…