たかがネギ、されどネギ・・・。

ネギ類は、食卓に欠かせない野菜のひとつですね。

さて、おなじみのネギ、手軽に栽培できますが、実は、ちょっとした栽培のポイントがあるんです。

「どうしても、根元が曲ったネギになってしまう!」など・・・。

そんなお悩みを解消しながら、ネギの育て方についてお伝えします。

子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や

農園芸などの環境教育活動に携わってきました。

本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。

それでは、本記事を楽しみながらお読みいただくために、クイズをお出しします。

【クイズ】 ネギは何科の野菜でしょう?

- キク科

アブラナ科

ユリ科

セリ科

* 正解は、最後のページを御覧ください。

目次

【ネギ(子もち)を植えかえる目安】

<ネギ:春の植えかえ>

植えかえを待っている「子もちネギ」

植えかえを待っている「子もちネギ」子もちネギとは、「分けつネギ」の別名です。

一般のネギは、毎年種をまいて育てます。

子もちねぎは、春先に分けつしたネギを1本ずつ植えかえると、秋には数本のネギに育ちます。

ネギの植えかえは、4月で・・・、と、思いきや、なんと、よく見ると、株分けを待っているかのように、葉を方々に「ツン、ツン」伸ばし始めました。

ネギを掘り出す場合はスコップを使い、なるべく根を切らないようにすると、植えかえ後の生長が順調です。

枯れ葉にまぎれて、窒息しそうなネギ

枯れ葉にまぎれて、窒息しそうなネギ掘り出した株は、1本ずつ株分けし、植えかえてあげましょう。

「あら、たいへん!」

上の画像のようなネギは、すぐに植えかえないといけません。

親ネギに付いた子ネギが、窒息? しかけています。

そういえば、先日(3月)、ホームセンターに行ったら、園芸コーナーで、ネギの苗がたくさん販売されていました。

「ネギ植えの時期ですよー!」と、言わんばかりでした。

<ネギ:夏の植えかえは ?>

弱ってしまったネギ(2022.8.22)

弱ってしまったネギ(2022.8.22)初夏までは、順調に育っていたネギですが、キュウリとアスパラガスの成長にともない

日当たりと、風通しが悪くなってしまいました。

上の写真のように、ところどころネギが枯れてなくなってきています。

まして、ネギは真夏に生長を休みます。

このまま放置してしまうと、全部枯れてしまいかねませんので、日当たりのいい場所に植え替えました。

元気なネギも、7月~8月に植えかえをすると、秋の収穫時に、とても柔らかいネギに仕上がります。

曲がったネギにならないようにするには、1回目の土寄せの際、かべ側の土から寄せましょう。

* ネギの種まきについては、

家庭菜園 野菜13種【冬・春の作業ポイント】

4 【冬:春の作業:春野菜の種まき準備】を御覧ください。

【ネギを植える場所の準備】

ネギを植え付けるために、クワでかえみぞをつくる。

ネギ(購入苗も同じ)を植えかえ、定植するために、植える場所を整備します。

タコ糸などを張ると、真っ直ぐに掘れますね。

ネギは、アルカリ性土壌を好みます。

前もって石灰を施していなければ、植える前に、霜が降ったくらいに、

石灰(速効性のある消石灰)を薄くまきしょう。

(植え付け2週間前:1m2あたり、苦土石灰100g、有機化成肥料100gの元肥を施しておきます)

園芸用土等の資料は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!を御覧ください。

そして、耕した後、上の写真のように、クワで深さ約12cmほどの、植えみぞを掘ります。(苗の長さによって調整してください)

ポイントは、ネギの成長点(緑の葉と白い部分の境目)が土に覆われないようにすることで、できるだけ根元に土を寄せていきましょう。

畝幅は、60~75cmとします。

写真では、向かって右側に、土が高く寄せられていますね。

本記事では、土を高くした側(北側)を「かべ」と、呼ぶことにします。

【ネギ苗の調整】

枯れ葉を取り除きながら、株分けしたネギ

枯れ葉を取り除きながら、株分けしたネギ(市販のネギ苗を購入された方は、ここをスキップして、【ネギ苗の定植】へどうぞ)

春先の「子もちネギ」は、数本の株になっており、枯れ葉で覆われています。

そのために、通気性が悪く、分けつした子ネギが、湿気によって、とろけかけています。(そのため、根も減少しています)

場合によっては、真っ黒になるほど、アブラムシが付いてしまうこともあります。

できれば、遅霜の心配がなくなった3月~4月に、株分け、移植を済ませておくようにしましょう。

そこで、枯れ葉を取り除きながら、1本ずつ、株分けをします。

この時、分けつ途中のネギを無理に分けようとすると、根が片側にのみ残り、もう一方のネギは、根が全く残らないことがあるので注意します。

1本ずつ、丁寧に植え付けていきましょう。

1本ずつ、丁寧に植え付けていきましょう。株分けしたネギを1本ずつ、かべにしっかり付けて、根元に土を寄せ、軽く押さえます。

植える間隔は、3cm間隔くらいでよいでしょう。(植え場所とネギ苗の数により、加減します)

また、小さなネギは、3~6本を16cm間隔ほどで定植します。

定植したネギ

定植したネギ<ネギ:市販苗の定植>

市販のネギ苗

市販のネギ苗これから、市場にはいろいろなネギ苗が出回ります。

この近辺だと、下仁田ネギや深谷ネギが有名です。

定植したネギ

【ネギの種まき】

子ネギの種ワケギやアサツキと同じく、小ぶりの品種も植えておくと、キッチンで重宝されます。

本稿では、「小ねぎ」を御紹介します。

<小ねぎの種>

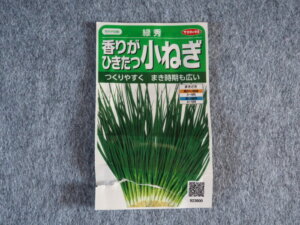

小ねぎの種袋

小ねぎの種袋☆ つくりやすく まき時期も広い ☆

[品種名] :香りがひきたつ 緑秀 小ねぎ

美咲© シリーズ 923800

サカタ交配

- [科・属名]:ネギ科 ネギ属

[原産地] :中国西部

[生産地] :チリ

特徴

生育が早く、葉折れも少なく、しかも葉先の枯れが非常に少ない柔らかくておいしいネギです。耐暑性、耐寒性もあり、特に低温期の伸長性に優れるため、秋~春先に能力を発揮します。

<小ねぎの特性>

| まき時:暖かい地域 | 3~9月 |

|---|---|

| :寒い地域 | 4~5月 |

| 収穫の目安 | 小ねぎで利用する場合は、 草丈30~40cmになったら 抜きとり収穫します。 刈取りの場合は、根本4~5 cmを残すことで、3~4回 収穫が可能です。 |

| 数量 | 15ml |

| 発芽率 | 80%以上 |

| 発芽までの日数 | 5~8日 |

| 発芽適温(地温) | 20℃前後 |

| 生育温度 | 20℃前後 |

<小ねぎの箱まき・栽培管理>

種を箱まきした小ネギ

種を箱まきした小ネギ<小ネギ:種まき>

育苗箱に培養土を入れ、深さ約1cm、間隔10cmで作った溝に、スジまきし、

土をかけ軽く押さえます。

本場1~2枚で間引き、株間を3cmにします。

草丈、15~20cm程度の苗に育てます。

<小ネギ:栽培管理>

引き抜いた苗を、条間25cm、株間15cmで、1か所に3~4株まとめて、倒れない程度の深さに植えつけます。

追肥は、植えつけ1か月後に行い、同時に土寄せを行います。

【ネギの定植後の管理】

根元だけ、土寄せしたネギ

移植後5日後のネギ

移植後5日後のネギ定植したネギの根元に、ワラを敷いてやると最適です。

春先の突風で、ネギが倒れていないか確認しましょう。

しかし、最近の農家は、ワラをコンバインで、粉砕処理することが多く、なかなか入手できません。

少量なら、ホームセンターで販売されていますので、利用すると便利です。(モミガラ、蕎麦ガラも可)

下仁田ネギの定植(3月24日)

下仁田ネギの定植(3月24日)苗を定植した後、根本にソバガラをまきました。

根本にかけるワラなどの資材がない場合は、根本の乾燥の具合をみて、極度に乾燥していたら、ジョウロで水やりします。

(ネギは、乾燥に強い野菜ですが、活着するまで様子をみてやりましょう)

葉先を持ち上げ始めたネギ

葉先を持ち上げ始めたネギ定植したネギは、活着(値付く)と、だんだん葉が、かべから離れるように起き上がってきます。

ここで大切なことは、上述したポイントのように、土寄せのしかたに注意しましょう。

-

土寄せのポイント

◎ 1回目の土寄せは、かべ側の土を寄せる。

2回目の土寄せは、根元に土を寄せる。

3回目の土寄せは、再びかべ側の土を寄せる。

葉の分岐しているところ以上に、土をかけない。

<ネギ:土寄せ>

葉先が起き上がってきたネギ

葉先が起き上がってきたネギ

土寄せが必要なタイミングです。上の写真で言うと、右側(ネギの背中側)の「かべ」の方から、1回目の土寄せをします。

1回目の土寄せ:北側(背中側)

1回目の土寄せ:北側(背中側)植えられたネギは、直立してきます。

数日のうちに、ネギの上部とカベ(背中側)の間に隙間ができます。

その隙間を埋める感覚で、さらにネギを直立させていきましょう。

ネギの土寄せ:角材を使って

ネギの土寄せ:角材を使って葉側(背中側)の土を角材などを使って寄せていきます。

ネギの土寄せ:スコップでも

ネギの土寄せ:スコップでも

ネギの土寄せ

ネギの土寄せネギの根は、すっかり活着していますので、押された土といっしょに、ネギ全体が直立します。

角材をずらしながら、根本側に向かって土を寄せていきます。

ネギの土寄せ

ネギの土寄せ根本側から見ると、ネギが直立していますね。

これでおしまいです。

前回でもお伝えしましたが、ネギは土を嫌うといわれていますので、一度に両側から土を寄せてはいけません。

土寄せ完了!

土寄せ完了!

土寄せによって直立させたネギ

2回目の土寄せは、1回目と反対側(根元に)の土を寄せていきます。

ネギはすでに直立していますから、根元に2回目の土をかけても、曲がったネギにはならないのです。

2回目のネギの土寄せ前

2回目のネギの土寄せ前1回目の土寄せ後、数日たったネギです。

2回目のネギの土寄せ前

2回目のネギの土寄せ前少し頼りない格好になっていますね。

葉先を見ると、頑張っている様子がうかがえます。

2回目のネギの土寄せ作業

2回目のネギの土寄せ作業角材を根元側に置いて、土を根元に寄せていきましょう。

2回目のネギの土寄せ作業

2回目のネギの土寄せ作業根元に土が寄せられて、安定感が出てきました。

ネギも安心して、上に伸びることができますね。

2回目の土寄せ作業

2回目の土寄せ作業慣れた人は、鍬を使って土寄せしましょう。

この時、土寄せで注意したいことは、成長点(白い茎と緑色の葉の堺)を土に埋めてはいけないことでしたね。

成長点に土がかかると成長が止まって、やがて枯れてしまいます。

1回目の土寄せをする際、どうしても、植えみぞ側から(根元側)土を寄せたくなりますよね。それが人情です。

しかし、この場合、ネギが完全に直立しない状態で、根本に土が寄せられてしまうため、土の重みで、白い根元の部分が曲がってしまうのです。

繰り返しになりますが、1回目の土寄せ(かべ側から)をして数日たってから、植えみぞ側から2回目の土寄せをします。

ネギの根元は、すでに直立していますので、2回目は、植えみぞ側から土を寄せても、もう曲ってしまう心配はありません。

2回目の土寄せと追肥した後、一雨降って元気になったネギ(4月中旬)です。

上の写真と比べて見ると、明らかに葉先がシャキッと上を向いていますね。

そして、ネギの生長に応じて(葉の分岐点が上になってくる)葉の分岐点が埋まらない程度、(1回目と2回目の土寄せのように)期間を開け、交互に土寄せをしていきましょう。

ネギは土を嫌いますから、いっぺんに土寄せしないで、少しずつ行い、だんだんと根元の白色部を長くしていく感覚で !

3回目の土寄せは、再びカベ側(植えミゾの反対側)から行い、4回目は植えミゾ側の土を寄せます。(以後、繰り返す)

土を寄せたネギ(5月)

定植直後は、貧弱だったネギも5月になると、ますますリンとした株立ちになってきます。

この頃、葉が黄緑色になっていたら追肥を行い、株元に土寄せを行います。

ネギの土寄せ作業(6月中旬)

ネギの土寄せ作業(6月中旬)ネギの株元に土を寄せます。

このくらいに成長したネギなら、土を両側から寄せても差し支えありません。

ただし、成長点(葉のつけ根)を埋めないように注意して行いましょう。

土寄せ作業を終えたネギ

土寄せ作業を終えたネギ

生長するネギ

生長するネギ株元が伸びてきたら、その都度土寄せを行い、だんだんとネギの白色部を長くしていきましょう。

<ネギ:日当たりの影響>

日当たりの違いによるネギの生育の差

日当たりの違いによるネギの生育の差同じ苗を定植しましたが、樹木などの日陰の部分は、日当たりの良いところと比べ、明らかに生育の差が顕著です。

画像右側のネギは日陰で、十分に生育していません。

ネギは、風通しが良い日当たりのよい場所を好みます。

<ネギ:定植後のトウ立ち>

ネギボウズ

ネギボウズ春先、植え替えや定植したネギが活着して、元気に育つころ、葉先にネギボウズ

(タネになる部分)が発生する株があります。

ネギボウズは放置してしまうと、タネを作るために、栄養分の大半がネギボウズに集中し、

株自体の成長の妨げとなってしまいます。

見つけ次第、葉先のネギボウズを摘まみとり、株の成長を促しましょう。

<ネギ:追肥>

夏に休眠するネギ

ネギは「土を嫌う」と言われるとおり、根は酸素を必要とします。

したがって、極端な土寄せは厳禁で、日をおいて、徐々に土を寄せていきます。

また、乾燥には比較的強い反面、過湿には弱く、通風を良くしてやることが大切です。

追肥は、土寄せとともに行います。

- 1回目は、定植後に根が活着したころ。

2回目は、株元から10cm程度。

3回目で植え溝を埋めます。

さらに、最後の土寄せによって、軟白部を完成させます。

この際、葉の緑色部と、根元の白色部の堺の成長点まで埋めてしまうと、枯れてしまうので注意します。

なお、葉の緑色が薄くなり、黄緑色になるのは、肥料不足による反応です。

適度な追肥と、石灰の補充を行います。

分けつを続ける子もちネギ

分けつを続ける子もちネギ土寄せと追肥によって、しっかりと成長しています。

夏季になると、成長が衰えますので、今のうちに成長を促しておきましょう。

また、秋になると、再び成長が活発になってきます。

株元に草が生えたネギ

株元に草が生えたネギ株元に生えた草は、根を深く伸しています。

また、茎が細く、横に複数伸びる草もあります。

いずれにしろ、ちから任せに除草してしまうと、ネギが倒れたり、抜けてしまったりするので、ネギの株元を片手で押さえながら、作業するようにします。

除草が終わったら、配合肥料などを施し、かるく土寄せをすることで、除草によって、不安定になった株元を安定させましょう。

肥料は、活着後から、有機化成肥料(888)などを少量ずつ、パラパラと根元にまきます。

土寄せと共に追肥をする目安は ?・・・ネギの葉先などがだんだんと色あせて、以前より黄ばんできたかな、と観じた時、化成肥料を追肥しましょう。

肥料が不足してくると、前述したように、葉の色が、だんだんと黄ばんできます。

施肥は、ネギに限らず、一度に多く施すよりも、同じ量でも、数回に分けて与えたほうが効果的です。

中耕・土寄せをした下仁田ネギ(2022.10.5)

中耕・土寄せをした下仁田ネギ(2022.10.5)成長点(葉の分岐点)が埋まらないように注意しながら、土寄せをしましょう。

○ 例えば100gの肥料を50gずつ、2回まくよりも、まく時期をずらし、25gずつ、4回まく方が効果的!

<ネギ:トウ立ちに注意>

ネギによっては、トウ立ちしやすい品種や、トウ立ちする時期(早晩)が異なります。

いずれにしても、葉の先に白い「つぼみ:ネギ坊主」が出てきたら、早めに、摘み取るようにしましょう。

<ネギ:今後の作業と収穫>

ネギの成長具合を見て、土寄せを繰り返し、だんだんと、ネギの軟白部が長くなるように育てます。

<ネギの植え替え>

植え替えしたネギ(7月1日)

植え替えしたネギ(7月1日)ネギは植え替えしないで、そのまま育てることができます。

しかし、7月に植え替えると、植え替えなかったネギと比べ、秋には肉質が柔らかくなります。

また、分けつしたネギを株分けすることで、通風を促しアブラムシなどに対する忌避効果も得られます。

大きめの子持ちネギ(分けつネギ)は、すでに分けつして一株に2本のネギがついています。

2本に分けつしたネギを手で丁寧に分けましょう。

● 株分けは、外皮を根本までしっかりとはがしてから分けないと根が片方のネギにだけ残り、もう1本のネギには全く根が残らないことがあります。

● 分けつが不十分な株は、無理に株分けしないで、そのまま植え替えましょう。

夏の猛暑期は、成長がいったん休止しますが、9月になり気温が低下し始めると、再び元気になってきます。

適宜、引き抜いて利用しましょう。

しかし、市販のネギと異なり、すぐに黄ばんできますので、必要な分だけ引き抜くことをおすすめします。

収穫期を迎えたネギ(2022.11.12)

収穫期を迎えたネギ(2022.11.12)充実したネギに育ちました。

ネギの株周りに、多くの草が生えてしまいました。

除草は、丁寧に手で行いたいところですが、時間が無いときは土寄せをしながら、草の上から土をかけると、除草を兼ねることができます。

今後、霜が降り始めると、だんだんと葉が傷んできます。

今のうちに、しっかり葉も利用します。

鍋の美味しい季節になりました。

自分で育てたネギを家族全員で味わいましょう。

夏バテから解放されたネギ(2023.11.28)

夏バテから解放されたネギ(2023.11.28)夏の猛暑で生育が悪かったネギも、ようやく元気になり、太ってきました。

越冬中のネギ(2024.1.1)

越冬中のネギ(2024.1.1)

越冬中のネギ(2023.1.20)

越冬中のネギ(2023.1.20)霜に耐え、元気なネギですが、さすがに外葉も枯れ具合が目立ってきました。

しかし、心配いりません。

このまま、必要に応じて収穫を続け、春になって気温が上昇してきたら、蒸れないように枯れ葉を取り除いてあげましょう。

3月の子持ちネギ(2023.3.11)

3月の子持ちネギ(2023.3.11)そして、株分け、植え替えの準備をします。

子持ちネギの場合は、種まきの必要がなく年間を通じ、こうした作業を繰り返します。

子持ちネギ(分けつネギ)の植え替え

子持ちネギ(分けつネギ)の植え替え現在の子持ちネギは、30年以上も前にいただいたネギの子孫たちです。

みなさんも、ぜひ栽培してみましょうね。

ネギは、どんどん増えていきますが、当然のことですが、全部食べてしまってはいけませんよ。

ネギと他の野菜の相性については、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

⑷ <輪作栽培>(例)*野菜の相性を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこ さん、コメントありがとうございます。 地元待望のコミュニティFM『FM…

ラジオでメッセージ、聴きました! めちゃくちゃありがたい情報をありがとうござい…

こちらこそ、ありがとうございます。 相田みつをさんの詩にもありましたね, [ひと…

ブログに載せてくださりありがとうございます 出逢いに感謝♡

ハロさん、お久しぶりでした。楽しい一日でしたね。また、当ブログを御覧いただきあり…

本日、ブログを知り拝見させていただきました。幅広い分野で詳しく書かれて、参考にな…

Y/Kさん、コメントありがとうございます。 足利市内の八雲神社は、松田町と小俣…

八雲神社は、松田町のものを除き、すべてお参りさせていただきました。小俣町や五十部…

S-様、ご質問ありがとうございます。 「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき…

大変参考になりました。 質問です 中心の茎を摘芯しました。 そうしましたら…