「枝豆と大豆は同じ!」と、気づいたのは、私が大人になってからのことでした。

枝豆は、大豆の若莢(わかさや)をとり、食用にするものを枝豆と呼んでいたんですね。

てっきり、枝豆は大豆と異なるものだと・・・。

それでは、大豆なら何でも枝豆になるの?

と、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、そんな疑問にお答えしながら、枝豆の育て方について解説します。

子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や農園芸などの環境教育活動に携わってきました。

本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し

基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。

【クイズ】 次のうち、野菜でないものはどれでしょう?

- スイートコーン

- モヤシ

- ダイズ

- マメモヤシ

- ダイズ

* 正解は、最後のページを御覧ください。

【エダマメの育て方】

<エダマメの品種について>

ダイズの品種であれば、いずれもエダマメとして、利用できますが、エダマメとしての専用品種が市販されています。

家庭用の品種としては、早生種よりも中生種の方が、一般的に作りやすいとされています。

(現在では、早生種が好まれているようです)

今回は、早く収穫したいので「早生茶豆」を選びました。

<エダマメの基本情報>

●「エダマメ」早生茶豆 株式会社 アタリヤ農園

| 品種名 | 滝姫 |

|---|---|

| 発芽適温 | 20℃~30℃ |

| 発芽日数 | 5日~7日 |

| 栽培日数 | 85日~90日 |

| 生産地 | 北海道 |

●「早生おつな姫」 株式会社 サカタのタネ

エダマメの種袋(茶豆風味)

エダマメの種袋(茶豆風味)☆ 風味うまみ甘味の濃い多収穫枝豆 ☆

[品種名]:早生 おつな姫® 茶豆風味

:美咲®シリーズ 927453

サカタのタネ

- [科・属名]:マメ科 ダイズ属

- [原産地] :中国

- [生産地] :北海道

特徴

風味がよく(茶豆風味)、甘味・うまみの濃い枝豆です。大さやで3粒莢がたくさんとれる白毛の早生品種です。

莢の充実がよく、全体にまんべんなく莢がつき、たくさん収穫すること

ができます。

| まき時:あたたかい地域 | 3~6月 7~8月 |

|---|---|

| :寒い地域 | 5~7月 |

| 収穫の目安 | 株の中央付近の莢が 十分にふくらんだころ、 莢が黄化する前に株毎 引き抜くか、熟した順 に莢をもぎとって収穫 します。 |

| 数量 | 65ml |

| 発芽率 | 80%以上 |

| 発芽までの日数 | 5~7日 |

| 発芽適温(地温) | 25~30℃ |

| 生育適温 | 20~25℃ |

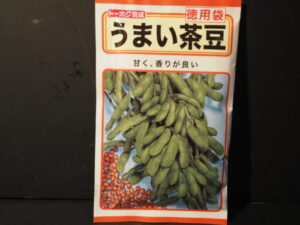

- 「うまい茶豆」 株式会社 トーホク

☆ 甘く、香りが良い ☆

トーホク育成

品種番号:01878

[生産地] :北海道

特性

独自の甘さと極めて高い香りのある茶豆。90日位で収穫できる中性種で、作りやすい栽培特性の良食味系品種です。

収穫直後の濃厚な味と香りは抜群です。

* 特記事項:このタネは水につけなくてもよく発芽します。

| まき時:冷涼地 | 5~6月中旬 |

|---|---|

| :中間地 | 4~7月中旬 |

| :暖地 | 4月中旬~7月 |

| 収穫の目安 | 莢を押さえて実が膨らんできたら 収穫適期です。 |

| 数量 | 65ml(徳用袋) |

| 発芽率 | 80%以上 |

<種まき前の処理>

エダマメの種とHB-101

エダマメの種とHB-101種をまく前に、活力液HB-101につけます。

活力液HB-101を付けることで、発芽率が向上し、その後の苗の生長が良好になることを実感しています。

- HB-101の使用方法

| 希釈倍率 | 千倍~十万倍 1Lに、1~2滴 |

|---|---|

| 希釈液につける時間 | 豆類:10秒 |

<エダマメのポットまき>

気温も、ずいぶん高まってきました。

いよいよ、夏が大好きなエダマメの種をまきます。

エダマメの種まき

<エダマメ:苗床のようす>

種まきを終えた苗床

種まきを終えた苗床苗床を、白の寒冷紗で覆うことで、発芽や苗の生長を促し、安定化させます。

また、鳥害防止のために、不要になったCDを水糸で吊しておくと効果があります。

鳥害防止対策のためのCD

鳥害防止対策のためのCD鳥たちに、芽を食べられないように、苗床から外に出した苗を保護します。

不要になったCDやDVDは、捨てずに、とっておきましょう。

ベランダに吊すのもいいでしょう。

CDの中央の穴に、水糸を通して結び、弾力性のある支柱(ダンポ-ルなど)の先に

吊り下げます。

CDが風に揺られて動くので効果的です。

鳥よけは、長期間同じところで使用していると、鳥たちも慣れてきますので、

少しずつ支柱の位置を移動させるのがポイントです。

<エダマメ:直まき>

エダマメの直まき

エダマメの直まき[直まきの方法]

地温を15℃以上確保します。うね間60cm、株間20cmで、1か所3~4粒ずつ、深さ2cm

くらいに点まきし、土をかけ軽く押さえます。鳥などの食害対策をおすすめします。

種まきの際、底の平らなビンなどを利用して、植え穴を付けます。

種をまいて土をかけたら、表面を板を使って、軽く押さえておきましょう。

ビンの底が平らなので、種まき面が平らになり、さらに、土をかけた表面を板で軽く押さえることで、表面も平らになり、発芽がそろいます。

また、表面を板で押さえる(転圧)ことで、ある程度、土中の乾燥が予防できます。

<エダマメ:防鳥対策>

防鳥対策のCD

防鳥対策のCD支柱などに、不要になったCDなどを吊り下げて、鳥除けをつけます。

この方法の他に、種まきした地表に、水糸を張っておいても効果的です。

ハトなどに、1粒でも食害されると、見事に全部食べられることもあります。

ハトへのエサやりは、公園や神社仏閣でお願いしますね。

<エダマメの発芽:直まき>

直まきしたエダマメの発芽

直まきしたエダマメの発芽直まきしたエダマメが、発芽しました。

直まきの場合のデメリットは、ところどころ、発芽が不揃いになりがちになることです。

菜園家にとって、野菜が一列に整列していないことは、なんとも心地よくない状態の一つですよね。(妻遠家ではありません・・・?)

発芽が不揃いな場合、直根性の野菜でなければ多く発芽した部分から移植することも可能です。

本葉が展開し始めたころ、2本立ちにしましょう。

【エダマメの定植準備】

<エダマメに適した土壌>

植える場所の土壌は、特に選びませんが、保水生(水もち)の良いところを好みます。

<エダマメ:輪作>

輪作については、前作にマメ科をしばらく、栽培していないところを選びます。

<エダマメの肥料(/1㎡)>

元妃:苦土石灰100g、有機化成肥料70g

<エダマメ:定植日前までの準備>

2週間前に、苦土石灰を施し、耕します。

そして、1週間前に化成肥料を施し、再び、耕しておきましょう。

<エダマメ:畝(うね)づくり>

畝幅50~60cm、株間15~20cm程度。

苗の数や、植えるスペースによって調節します。

【エダマメの定植】

水を注いだ植え穴

水を注いだ植え穴おなじみの「球根うえ器」で植え穴を掘り、ジョウロで、目いっぱい水を注ぎます。

この「球根うえ器」の直径は、約9cmで、3号(3×3cm)ポットに合っています。

(植木鉢やポットの号数:1号=3cm)

しかし、苗を植える土が、固まっている場合は、苗を植えるときに、根鉢が崩れてしまいがちになります。

そうならないように、植え穴の上部を少し広げておいてから、苗を軽く押し込む感じで植えましょう。

また、苗をポットから取り出す前に、水やりをしておくと、根鉢が崩れにくくなります。

徒長したエダマメの苗(6月中旬)

徒長したエダマメの苗(6月中旬)梅雨の時期、日照不足のため徒長してしまった苗は、やむなく深植えにし、双葉の下まで土をと寄せます。

この場合、植え場所に深めの溝を掘り、徒長苗の双葉の下の長さに応じて定植する深さを調整しましょう。

植え溝に並べた徒長苗

植え溝に並べた徒長苗

定植したエダマメ

定植したエダマメ双葉の下部が長い苗には。株元に土をかけ寄せし、更に苗を安定させておきましょう。

<エダマメ:鉢植え>

鉢に植えたエダマメ

鉢に植えたエダマメ

枝豆も、大きくなってきました。

【エダマメ:定植後の管理】

定植したエダマメ

定植したエダマメ<エダマメ:定植時のポイント>

エダマメは、植え付け時にショックを受けやすい。

エダマメの根は、太くて比較的ひげ根が少ないため、定植の適期が遅れると、その後の成育がよくありません。

ポットからの移植は、初生葉(子葉の次に出る2枚葉)が、展開するころが適期です。

<エダマメの中耕・土寄せ>

土寄せは、幼苗期に行うと、発根が促されます。

1回目の土寄せは、本場が開くころに行い、子葉の直前のところまで、土を寄せてやります。

子葉は、光合成など、大切な役割を果たしていますので、決して埋め込まないようにします。

(エダマメに限らず、市販苗を購入する時の目安として、子葉が健全なものを選ぶのがポイントです)

2回目の土寄せは、その後15~20日ころに行い、株元まで土を寄せます。

この2回目の土寄せは、開花する前までに済ませます。

エダマメの中耕

エダマメの中耕種を直まきした場合は、特に発芽した周囲の土がかたくなっています。

スコップを使って、表面の土をほぐしながら、目のまわりに土寄せをしましょう。

土のようすをみて、株周りに少量の腐葉土などをすき込んでおくと、その後の硬化が緩和できます。

ここでは、ソバガラをすき込みました。

エダマメの中耕・土寄せを完了

エダマメの中耕・土寄せを完了

生長するエダマメ

生長するエダマメ<エダマメ:施肥>

中耕と施肥後に育つエダマメ

中耕と施肥後に育つエダマメマメ科の植物は、空気中の窒素を取り込むことができます。

そのため、窒素分の多い肥料を多く与えてしまうと、過繁茂(葉が茂りすぎて、実付きが悪くなる)になってしまいます。

一般に、肥料の割合はN1・P2・K3としています。

しかし、家庭菜園では、あまり難しいことは気にしないで、開花したころに、少量の肥料を与える程度でよいでしょう。

肥料などの基礎資料は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!を御覧ください。

<エダマメ:病虫害>

定植後は、白の寒冷紗をかけて、マメコガネによる、葉の食害を防ぎます。

また、葉や莢に黒い斑点の出る「斑点性細菌病」や、湿度が高くなる梅雨時に多い「ベト病」が発生する場合もあります。

農家では、これらの予防に「ダイセン」などの農薬で対処しています。

しかし、家庭菜園では、風通しに気を配ったり、木酢液など、自然由来の資材を使うなど、

農薬に頼らない方法で、栽培することを第一とします。

<定植1ヵ月後のエダマメ>

早生茶豆

早生茶豆土壌が乾燥しすぎないように注意します。

エダマメと蕎麦の花(6月19日)

エダマメと蕎麦の花(6月19日)敷きワラ代わりに、ソバガラをまきました。

ソバガラの中に種が混じっていて、ソバの花が咲きました。

追肥はエダマメの花が咲いたころに行います。(1㎡あたり、軽く一振り:約40g)

また、それまでに窒素が多すぎると、葉ばかり茂ってしまい、実の付きが悪くなります。

開花~10日間にかけて、多めに灌水してやると、莢つきがよくなります。

定植約1ヵ月のエダマメ

定植約1ヵ月のエダマメ定植後、1ヵ月後のエダマメは、草丈50cmになりました。

エダマメの開花

エダマメの開花

エダマメの花

エダマメの花

実を付けだしたエダマメ

実を付けだしたエダマメコンパニオンプラントとして、エダマメを植えたウネの両側にネギを植えると、エダマメの実に虫がつきにくくなります。

エダマメの莢

エダマメの莢

エダマメの莢には、マメができてきました。

鉢植えのエダマメ

鉢植えのエダマメ<エダマメ:収穫の目安>

莢がふくらんできたころが、適期です。

そのまま収穫しないでおくと、すぐに豆が硬くなってしまうので、注意が必要です。

<定植後45日目のエダマメ>

抜き取ったエダマメの株

定植後、約45日のエダマメを早朝に、3株ほど抜き取りました。

収穫した日に茹でると、たいへん甘みがあります。

家庭菜園ならではの味をお楽しみくださいね。

【エダマメの収穫】

収穫した枝豆の株(7月12毘)

収穫した枝豆の株(7月12毘)種まき後、75日目のエダマメです。

株の中央付近の莢が十分にふくらんだころ、莢が黄化する前に株ごと引き抜くか、熟した順に莢だけもぎとって収穫しましょう。

収穫したエダマメ(良品)

収穫したエダマメ(良品)

収穫したエダマメ(不良)

収穫したエダマメ(不良)2024年の夏:高温だったためか、栃木県足利市ではエダマメの実入りが非常に悪く、味も苦く食べられませんでした。

エダマメを毎年栽培して初めての不作でした。

【エダマメの秋収穫】

7月に種をまいて秋に収穫することもできます。

しかし、地域によっては秋口の温度低下に注意が必要です。

エダマメの生育適温は、25~30℃であることを念頭において、栽培計画を立てましょう。

【エダマメの種とり】

完熟させたエダマメの種

完熟させたエダマメの種完熟・乾燥させたエダマメの種です。

来年の春にまいて、発芽したらラッキーですね。

正解:ダイズ

* 収穫する時期によって、野菜になったり穀物になったりします。

野菜から穀物になる例として、エダマメ⇒ダイズ、スイートコーン⇒トウモロコシなど。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…