足利市は、清和源氏の主流となった足利氏の発祥地です。

そのため、市内には足利氏ゆかりの社寺が多く鎮座しています。

足利市は豊かな歴史資源があるまちとして、平成12年(2000)に「歴史都市宣言」を行っています。

本稿では、観光モデルコースとして、「足利氏ゆかりの社寺めぐり散歩コース」を御案内します。

目次

- 1 【足利氏ゆかりの社寺:一覧表】

- 2 【足利氏ゆかりの社寺:① 鑁阿寺】

- 3 【足利氏ゆかりの社寺:② 法玄寺】

- 4 【足利氏ゆかりの社寺:③ 法楽寺】

- 5 【足利氏ゆかりの社寺:④ 江川八幡宮】

- 6 【足利氏ゆかりの社寺:⑤ 吉祥寺】

- 7 【足利氏ゆかりの社寺:⑥ 光明寺】

- 8 【足利氏ゆかりの社寺:⑦ 光得寺】

- 9 【足利氏ゆかりの社寺:⑧ 出世稲荷神社】

- 10 【足利氏ゆかりの社寺:⑨ 樺崎八幡宮】

- 11 【足利氏ゆかりの社寺:⑩ 善徳寺】

- 12 【足利ゆかりの社寺:⑪ 下野國一社八幡宮】

- 13 【足利氏ゆかりの社寺:⑫ 平石八幡宮】

- 14 【足利氏ゆかりの社寺:⑬ 大岩・叶権現】

- 15 【足利氏ゆかりの社寺:⑭ 養源寺】

【足利氏ゆかりの社寺:一覧表】

善徳寺

善徳寺- < 足利氏ゆかりの社寺>

足利氏ゆかりの社寺の内、本稿で御案内する社寺の一覧表です。 - 当ブログで、初めて御案内する社寺を大文字で記しました。

また、すでに御案内している社寺につきましては、概略を掲載していますので、各社寺の詳細はサイト内リンクより御覧いただけたら幸いです。

| 番号 | 名 称 | 所在地 |

|---|---|---|

| ① | 鑁阿寺 (ばんなじ) |

〒326-0803 足利市家富町2220 |

| ② | 法玄寺 (ほうげんじ) |

〒326-0805 足利市巴町2545番地 |

| ③ | 法楽寺 (ほうらくじ) |

〒326-0808 足利市本城三丁目2067番地 |

| ④ | 江川八幡宮 (えがわはちまんぐう) |

〒326-0067 足利市江川町232 |

| ⑤ | 吉祥寺 (きちじょうじ) |

〒326-0067 足利市江川町245 |

| ⑥ | 光明寺 (こうみょうじ) |

〒326-0061 足利市田馬町1717番地 |

| ⑦ | 光得寺 (こうとくじ) |

〒326-0007 足利市菅田町892番地 |

| ⑧ | 出世稲荷神社 (しゅっせいなりじんじゃ) |

〒326-0007 足利市菅田町956番地 |

| ⑨ | 樺崎八幡宮 (かばさきはちまんぐう) |

〒326-0004 足利市樺崎町1723番地 |

| ⑩ | 善徳寺 (ぜんとくじ) |

〒326-0056 足利市大町1-2番地 |

| ⑪ | 下野國一社八幡宮 (しもつけいっしゃはちまんぐう) |

〒326-0824 足利市八幡町387番地 |

| ⑫ | 平石八幡宮 (ひらいしはちまんぐう) |

〒326-0846 足利市山下町2094番地 |

| ⑬ | 大岩・叶権現 (かのうごんげん) |

〒326-0841 足利市大岩町264番地(最勝寺本坊) 足利市大岩町570番地(毘沙門天本堂) |

| ⑭ | 養源寺 (ようげんじ) |

〒326-0102 足利市板倉町155番地 |

* 関連サイト:全国足利氏ゆかりの会

【足利氏ゆかりの社寺:① 鑁阿寺】

鑁阿寺(ばんなじ):「太鼓橋」と「桜大門」

<鑁阿寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 鑁阿寺 | 義兼・足利氏 | 義兼が住んでいた館。 子孫が足利氏の寺として整備した。 国指定史跡で本堂は国宝。 |

・本堂(国宝) ・特に鐘楼東西門が古い。 |

鑁阿寺は、鎌倉時代、建久7年(1196)に、足利義兼によって建立された真言宗大日派の

本山です。山号は、金剛山。本尊は、大日如来です。(源氏、足利氏の守り本尊)

約4万平方メートルに及ぶ敷地は、元々、足利氏の館(やかた)であり、現在でも、

四方に門を設け、土塁と堀がめぐらされています。平安時代後期による、武士の館の面影が残されており、「史跡 足利氏宅跡」として、国の史跡に指定されました。(大正10年3月指定、現在「日本の名城百選」になる)

寺院としては、鎌倉時代初期、建久7年(1196)源姓、足利氏二代目の足利義兼(よしかね)が発心得度し、邸宅内に持仏堂を建てたのが始まりとされます。

義兼の死後、三代目の義氏(よしうじ)が堂塔伽藍(がらん)を建立し、足利一門の氏寺としました。

寛喜元年(1229)に落雷により焼失しましたが、足利貞氏(さだうじ)が禅宗方式を取り入れ、改修しました。

日本の禅宗様式への最初の転換期にあたります。

大いちょう(天然記念物)

大いちょう(天然記念物)鑁阿寺は、春は桜、秋は大いちょうの紅葉が見事で、市民には「大日様」と呼ばれ

親しまれています。

<鑁阿寺:基本情報>

| 正式名称 | 金剛山 鑁阿寺 (こんごうざん ばんなじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 大日派 |

| 創 建 | 健久7年(1196) |

| 開 山 | 理真上人 |

| 開 基 | 足利義兼 |

| 本 尊 | 大日如来 |

| 本 山 | 鑁阿寺 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

| 電 話 | 0284-41-2627 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩10分 東武足利市駅:車7分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:45分 |

| 駐車場 | あり(無料)太平記館 観光駐車場 境内 |

足利灯り物語:鑁阿寺本堂に続く足利銘仙行燈

足利鎧武者行列:追儺式(=豆まき)

足利鎧武者行列:追儺式(=豆まき)鑁阿寺の詳細は、以下の関連記事を御覧ください。

- 国宝」鑁阿寺:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」

- 足利鎧行列:鑁阿寺鎧年越<起源と変遷>

- 足利灯り物語:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺・足利学校・物外軒へ

- 足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><㉝ 鑁阿寺:真言宗大日派の本山>

【足利氏ゆかりの社寺:② 法玄寺】

法玄寺(ほうげんじ):本堂

法玄寺(ほうげんじ):本堂<法玄寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 法玄寺 | 義純(畠山) | 義兼の子義純が、母時子の冥福を祈るために建立。本堂の西側に五輪塔があり、時子の墓といわれている。 | ・時子の五輪塔 |

鎌倉幕府を創設した源頼朝の妻政子の妹が、北条時子です。

時子は足利義兼の妻で、足利の地に住んでいました。

義兼が鎌倉に滞在した折時子は、側女の讒言により密通の嫌疑をかけられ自害しました。

義兼の後妻の子足利義純は、義理の母である時子の菩提のために寺院を建立することを決意し、当山が真言宗の寺として足利に創建されました。

浄土宗 法元寺 (境内掲示より)

<法玄寺:基本情報>

| 名 称 | 帝釈山 智願院 法玄寺 (たいしゃくざん ちおんいん ほうげんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 創 建 | 1200年頃 |

| 再 建 | 慶長11年(1606) |

| 開 山 | 再建時は寂蓮社照誉芳陽上人 |

| 開 基 | 再建者は小林十郎左衛門 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 知恩院 |

| 所在地 | 〒326-0805 足利市巴町2545番地 |

| 電 話 | 0284-21-2790 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約17分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約17分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約28分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

<法玄寺:北条時子姫五輪塔>

北条時子姫五輪塔

北条時子姫五輪塔時子の法号は智願院殿、義純の法号は法玄大禅定門でした。

また義純の後妻は未亡人で、先夫畠山重忠は帝釈天の化身との説がありました。

そこで当山は、帝釈山、智願院、法玄寺となりました、

当山はは、戦乱の世を経て荒廃していました。

江戸幕府が開かれ平和な世になると、足利では地元の有力者である小林十郎左衛門が代官となりました。

十郎左衛門は法玄寺の再興をを決意し、慶長11年(1606)当山を浄土宗の寺として再建しました。

平成21年7月 浄土宗 法元寺 (境内掲示より)

鑁阿寺:蛭子堂(ひるこどう)

鑁阿寺:蛭子堂(ひるこどう)北条時子を祀る鑁阿寺境内にある蛭子堂です。

法玄寺の詳細は、足利まちなか寺院:高福寺・法玄寺・三宝院の御案内 2 【足利まちなか寺院:法玄寺】

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑩ 法玄寺:北条時子姫の墓所がある>

鑁阿寺:蛭児堂の詳細は、国宝「鑁阿寺」:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」

4 【国宝:鑁阿寺】<鑁阿寺:おひるこさま>を御覧ください。

【足利氏ゆかりの社寺:③ 法楽寺】

法楽寺(ほうらくじ):本堂

法楽寺(ほうらくじ):本堂京都の銀閣寺を模している美しい本堂です。

<法楽寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 法楽寺 | 義氏 | 浄土庭園の記録が残っており、最近発掘調査が行われ、池の跡の一部が確認された。 | ・伝説:片葉の葦(あし) |

正義山 法楽寺は、足利義氏によって建長元年(1249)に草創された。

法楽寺の山号と寺号は義氏公の法名「法楽寺殿正義大禅門」に因る。

天文年間(1532-54)の火災後、法楽寺は太岫玄修和尚によって弘治3年(1557)、曹洞宗として再興される。

その後正徳2年(1712)二代足利藩主戸田忠囿は、法楽寺を戸田家の菩提寺としたが、万延元年(1860)再度の火災を被ってしまう。

足利の伝説「片葉の葦」は、法楽寺山門外にあった「阿弥陀ヶ池」にまつわるものである。

曹洞宗 正義山 法楽寺 由緒

<法楽寺:基本情報>

| 名 称 | 正義山 法楽寺 (しょうぎざん ほうらくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 建長元年(1249) |

| 開 山 | 太岫玄修大和尚 |

| 開 基 | 足利義氏公 |

| 本 尊 | 釈迦牟尼佛 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2067番地 |

| 電 話 | 0284-21-5884 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約25分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約25分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 特記事項 | ・志納料:お気持ちを納める。 御朱印(書き置き)実施日 ・第1第3水曜日/月 10:00~15:00 ・第2第4日曜日/月 13:00~16:00 ・B6(128×182mm) ・A6(105×148mm) (2種類から選択) ・2~3ヶ月おきに御朱印の 絵を変更予定。 |

<法楽寺:足利義氏墓所>

法楽寺:足利義氏墓所

法楽寺:足利義氏墓所

法楽寺:鐘楼

法楽寺:鐘楼

山から望む法楽寺

山から望む法楽寺

山から望む法楽寺と市内の風景

山から望む法楽寺と市内の風景法楽寺の詳細は、足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑪ 法楽寺:「片葉の葦の伝説」とは>を御覧ください。

【足利氏ゆかりの社寺:④ 江川八幡宮】

江川八幡宮

江川八幡宮

江川八幡宮:社殿の神額

江川八幡宮:社殿の神額<江川八幡宮:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 江川八幡宮 | 頼氏 | 足利頼氏の勧請。 左殿に長尾影長、長尾景春 右殿に斎藤伊豆守を合祀 |

・三奇八幡宮(別名) ・頼氏は吉祥寺も創建している。 |

江川町八幡宮

この神社は足利頼氏(従五位下三河守治部大輔)の勧請によるものと言われ祭神は誉田別尊左殿に長尾影長 同 景春右殿に齋藤伊豆守と合祀したもので三奇八幡宮とも言われております。齋藤伊豆守については 室町時代の武将でこの地を治めた上杉顕定に属し 江川村を

治領していた人物であります。江戸時代に 齋藤氏の子孫が本社を守護していたがその後村の鎮守となったものと伝えられています。

平成十四年三月吉日 氏子一堂

江川八幡宮:本殿

江川八幡宮:本殿

| 正式名称 | 江川八幡宮 (えがわ はちまんぐう) |

|---|---|

| 祭 神 | 誉田別尊(ほんだわけのみこと) (応神天皇) |

| 所在地 | 〒326-0067 足利市江川町232 |

| 電 話 | 0284-42-6006 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩30分 東武足利市駅:徒歩37分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 (無料) |

社務所西(1台) |

<江川八幡宮:境内>

江川八幡宮:水盤

江川八幡宮:水盤二の鳥居のそばに、大きな水盤があります。

江川八幡宮:境内社

江川八幡宮:境内社社殿の右手側の奥に、境内社があります。

左から、稲荷、機姫、天王宮です。

<江川八幡宮:参道>

車で江川八幡宮に向かう道

車で江川八幡宮に向かう道江川八幡宮の参道近くには、駐車場がありません。

参道の南側の道を「大月松田線」から西側に進みます。

江川八幡宮:社務所

江川八幡宮:社務所道路が左にカーブする前方奥の建物が江川八幡宮の社務所で、車を社務所側に駐車しましょう。

江川八幡宮:社務所前から参道に向かう道

江川八幡宮:社務所前から参道に向かう道江川八幡宮の参道は、社務所を過ぎた所にあります。

江川八幡宮:参道入り口

江川八幡宮:参道入り口松田大月線の道路から、参道に向かう入り口です。

ここから先に駐車場はありませんので、車で向かうには、前述した道(すぐ南)を通ります。

江川八幡宮:一の鳥居

江川八幡宮:一の鳥居参道入り口を直進すると、突き当たりに一の鳥居があります。

鳥居の左側に空き地がありますが、私有地です、

江川八幡宮:一の鳥居の神額

江川八幡宮:一の鳥居の神額

江川八幡宮:二の鳥居

江川八幡宮:二の鳥居一の鳥居と二の鳥居の間、左手側に社務所が、右手側に、神輿を納めた祭具殿があります。

江川八幡宮:祭具殿

江川八幡宮:祭具殿神輿が納められた祭具殿の前の石碑をみると、昭和十年に建てられた社務所だったことがわかります。

江川八幡宮:社殿

江川八幡宮:社殿【足利氏ゆかりの社寺:⑤ 吉祥寺】

吉祥寺(きちじょうじ):本堂

吉祥寺(きちじょうじ):本堂

吉祥寺本堂:扁額

吉祥寺本堂:扁額<吉祥寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 吉祥寺 | 頼氏 | 門前に大きな池があったという言い伝えがあり、浄土庭園があったと考えられる。 | ・足利氏の寺の雰囲気。現在の弁天池も、浄土庭園のなごりを感じさせる。 ・紫陽花の花がみごとで「紫陽花寺」とも呼ばれている。 ・関連:江川八幡宮 |

弘長年間(1261~1263)源姓足利氏5代の頼氏が、覚恵和尚を開山として創建したと伝

えられ、頼氏の供養塔が残されています。頼氏は、4代目泰氏の三男で、初めは利氏と称しました。

しかし、母が北条時頼の娘だったことから時頼が出家(最期寺入道)した康元元年(1156)8月、外祖父の諱(いみな)により頼氏と改名しました。

治部大輔(従五位下三河守)として、鎌倉幕府に出仕していた頼氏は、公安3年(1280)入道して義任と号しました。

| 正式名称 | 義任山 観音院 吉祥寺 (ぎにんざん かんのんいん きちじょうじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 創 建 | 弘長年間 |

| 開 山 | 覚恵和尚 |

| 開 基 | 足利頼氏 |

| 本 尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 本 山 | 比叡山 延暦寺 |

| 所在地 | 〒326-0067 足利市江川町245 |

| 電 話 | 0284-42-6006 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車10分 東武足利市駅:車15分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

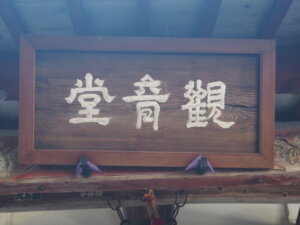

<吉祥寺:観音堂>

吉祥寺:観音堂

吉祥寺:観音堂

吉祥寺:観音堂

吉祥寺:観音堂観音堂に祀られている観音像は、安産子育ての「子安観音」として信仰を集めています。

池の中の弁天堂

池の中の弁天堂池の中に建てられた弁天堂には、裸弁財天が奉安されています。

吉祥寺の詳細は、足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・西:5時間」コース

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑫ 吉祥寺:あじさい寺として有名>を御覧ください。

【足利氏ゆかりの社寺:⑥ 光明寺】

光明寺(こうみょうじ):山門

光明寺(こうみょうじ):山門<光明寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 光明寺 | 仏満禅師 | 仏満禅師大喜法忻大和尚を開山とされる寺。 仏満禅師は今川氏の出身であり同時代に活躍した足利尊氏と祖をひとつとする足利氏一門。 |

・足利ぼたん寺 ・精進料理 |

光明寺は、仏満禅師大喜法忻大和尚を開山とされるお寺です。

建立の正確な年代は不明ですが、仏満禅師示寂の年が西暦1368年と伝わることから創建はその後10年を超えない間では無いかと考えられます。

開山である仏満禅師は今川氏の出身であり同時代に活躍した足利尊氏と祖をひとつとする足利氏一門です。

尊氏は足利氏の始祖・足利義兼から数え八代目の直径子孫にあたり、仏満禅師は鎌倉幕府で活躍し足利氏繁栄の礎を築いた足利氏三代目・足利義氏公の長男・長氏から別れた兼康七代目の子孫にあたります。(後略)

萬壽山 光明寺 - ぼたん寺 - 光明寺の開山 より

<光明寺:基本情報>

| 名 称 | 萬壽山 光明寺 (ばんじゅざん こうみょうじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 創 建 | 応安年中(1368~70) |

| 開 山 | 仏満禅師大喜法忻大和尚 |

| 本 尊 | 南無本師釈迦牟尼仏 |

| 本 山 | 妙心寺 |

| 所在地 | 〒326-0061 足利市田馬町1717番地 |

| 電 話 | 0284-41-8986 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:車10分 東武伊勢崎足利市駅:車15分 北関東自動車道足利IC:5分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 (無料) |

70台:山門前 |

| 催し物 | ぼたん祭り・精進料理・座禅会・ヨガ * 詳細は、光明寺HP を御覧ください。 |

<光明寺:本堂>

光明寺:本堂

光明寺:本堂

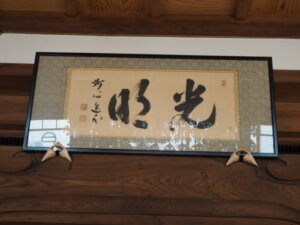

光明寺:本堂の扁額

光明寺:本堂の扁額

光明寺:須弥壇中央:本尊、釈迦如来像、右:達磨大師像 左:仏満禅師大喜法忻大和尚像

光明寺:本堂の引き戸の窓の家紋

光明寺:本堂の引き戸の窓の家紋

光明寺:本堂の床に映る家紋

光明寺:本堂の床に映る家紋本堂の引き戸の窓ガラスを通して、足利氏の家紋である二引兩紋が、見事に映し出されています。

<光明寺:境内>

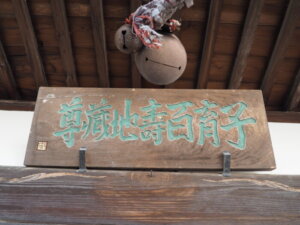

<光明寺:子育百壽地蔵尊>

光明寺:子育百壽地蔵尊

光明寺:子育百壽地蔵尊

光明寺:子育百壽地蔵尊の扁額

光明寺:子育百壽地蔵尊の扁額

光明寺:子育百壽地蔵尊の須弥壇

光明寺:子育百壽地蔵尊の須弥壇

光明寺:地蔵堂の前の水子供養塔

光明寺:地蔵堂の前の水子供養塔

光明寺:地蔵堂の前の水子地蔵

光明寺:地蔵堂の前の水子地蔵

光明寺:地蔵堂隣の祠

光明寺:地蔵堂隣の祠<光明寺水琴窟:光明の響>

光明寺水琴窟:光明の響

光明寺水琴窟:光明の響水琴窟の響きを聴いて、心が安らかになりました。

| 一、 | 柄杓で㊁模様の石に水を垂らす |

|---|---|

| 一、 | 竹筒の先端に、耳を傾ける |

| 一、 | 光明の響きで心清らかになる |

<光明寺:鐘楼>

光明寺:鐘楼 足利市重要文化財

光明寺:鐘楼 足利市重要文化財この鐘楼は寺の前西側に位置する。板張りの袴腰の上に吹き放しの鐘楼をのせた形で、袴腰上の床には高欄をめぐらしている。

屋根は入母屋造り、桟瓦葺き 天井を格天井につくる。

床から天井までは約2.8mあり、袴腰内側の天井よりやや高い。(中略)

光明寺:鐘楼の扁額

光明寺:鐘楼の扁額江戸時代中期、宝暦6年(1756)の建立とされているが、過去に二度の大改修が施され、屋根瓦、天井板、高欄、袴腰、階段などは新しい部材になっているものの、柱や床梁などの構造材は創建時のものである。

財団法人 足利市民文化財団 足利市教育委員会

境内由緒書より 抜粋

光明寺:鐘楼と石仏

光明寺:鐘楼と石仏

<光明寺:ぼたん寺>

山門前で咲く牡丹

山門前で咲く牡丹

光明寺は、別名「ぼたん寺」とも呼ばれ、境内には約300株のボタンが植栽されています。

本堂と牡丹

本堂と牡丹

石碑と牡丹

石碑と牡丹

燈篭と牡丹

燈篭と牡丹

地蔵堂と牡丹

地蔵堂と牡丹

燈篭と牡丹

燈篭と牡丹

ベンチと牡丹

ベンチと牡丹牡丹に囲まれたベンチに座って、ゆっくり流れる時を過ごす、なんとも贅沢で優雅な空間が広がっていましす。

仲むつまじい地蔵様と牡丹

仲むつまじい地蔵様と牡丹

【足利氏ゆかりの社寺:⑦ 光得寺】

光得寺(こうとくじ):山門

光得寺(こうとくじ):山門

光得寺:本堂

光得寺:本堂<光得寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 光得寺 | 義氏 | 義兼が厨子に納めてw背負いしょぉぃを巡礼したと伝わる大日如来像(現在は国立博物館収蔵)と、足利一族の供養のために建てられたと伝わる五輪塔が安置されている。 | ・近年、五輪塔の覆屋が整備された。 |

寺伝によれば、開山は、鑁阿上人 勅謚赤御堂八幡大菩薩(足利義兼公)、開基は、光得寺殿正義大禅定門(足利義氏公)である。

寺内にある厨子入大日如来座像、五輪塔、寺外墓地地蔵堂の黒衣地蔵は、開山、開基、足利氏、及び樺崎八幡宮、法界寺に縁のものであるが、明治時代に当寺に移されたと考えられている。

(後略)菅田山 光得寺 境内由緒書より抜粋

<光得寺:大日如来坐像>

樺崎寺(樺崎八幡宮:西隣)が明治の神仏分離令で廃寺となり、八幡境内大日堂に安置されていた運慶作とされる大日如来坐像(國重要文化財)や、五輪塔(19基)が法縁のある当寺に移されました。

現在、大日如来坐像は、東京国立博物館に寄託されています。

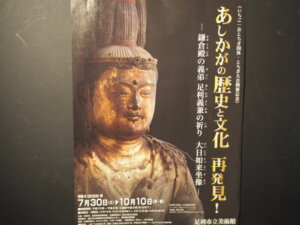

大日如来坐像公開ポスター

大日如来坐像公開ポスター2022年7月30日~10月10日、足利市立美術館において、《あしかがの歴史と文化 再発見!》- 釜浦殿の義弟 足利義兼の祈り 大日如来坐像 -と題して、32年ぶりの里帰りとなった大日如来坐像が、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」開催記念で行う足利市立美術館の企画展で展示されました。

* 本展は国立博物館収蔵品貸与促進事業の特別協力を受けるとともに、公益財団法人 足利市民文化財団40周年記念事業の一環として実施されました。

<光得寺:基本情報>

| 正式名称 | 菅田山 光得寺 (すげたさん こうとくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗妙心寺派 |

| 創 建 | 建長6年(1154) |

| 開 山 | 版名上人(勧請開山) |

| 本 尊 | 阿弥陀三尊像:阿弥陀如来 観世音菩薩 勢至菩薩 |

| 本 山 | 妙心寺 |

| 所在地 | 〒326-0007 足利市菅田町892番地 |

| 電 話 | 0284-41-1978 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:タクシー15分 東武伊勢崎線足利市駅:タクシー15分 北関東自動車道足利IC:1分 |

| 駐車場 | あり無料(境内) |

<光得寺:五輪塔>

光得寺:五輪塔の覆屋(光得寺境内)

光得寺:五輪塔の覆屋(光得寺境内)光得寺の五輪塔群は、その特徴から鎌倉時代後期から室町時代につくられた足利氏歴代と、重臣の供養塔です。

光得寺:五輪塔

光得寺:五輪塔五輪塔は、光得寺境内西側の囲い屋の中に、2列に並んで安置されています。

光得寺:五輪塔の説明板

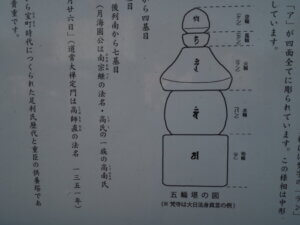

光得寺:五輪塔の説明板五輪塔は、主に供養塔やお墓として使われる塔の一種です。

密教の教理に基づいて作られた形で、上図のように上から空・風・火・水・地という五大と呼ばれる宇宙を構成する5つの元素を表現しています。

この五大で形成された五輪塔で供養することによって、故人は宇宙(五大)に還元され、極楽浄土に往生できるとされています。

年号が記された五輪塔

年号が記された五輪塔五輪塔の一番下「地輪」に、銘文が認められるものがあります。

上に示した五輪塔には、「康永二年 五月廿四日」(1343年)と記されています。

光得寺五輪塔:足利貞氏(さだうじ)

光得寺五輪塔:足利貞氏(さだうじ)「浄明寺殿」は、足利貞氏の法名です。

光得寺五輪塔:足利尊氏 ?

光得寺五輪塔:足利尊氏 ?「長●寺殿」は、●の部分が定かではなく、説明書きによると、(長壽寺殿)とすると

足利尊氏の法名か)とされています。

光得寺五輪塔:南宗継(みなみむねつぐ)

光得寺五輪塔:南宗継(みなみむねつぐ)「月海圓公大禅定門 應安四年辛亥年三月十六日」(月海圓公は、南宗継の法名・高氏の一族の高南氏 1371年)

光得寺五輪塔:高師直(こうのもろなお)

光得寺五輪塔:高師直(こうのもろなお)「前武州大守道常大禅定門 観應二辛卯年二月廿六日」(道常大禅定門は、高師直の法名 1351年)

<光得寺:境内>

光得寺:境内の仏像

光得寺:境内の仏像境内に安置されていた仏像のお顔が、あまりにも優しく思わず引き寄せられてしまいました。

光得寺:六地蔵尊

光得寺:六地蔵尊山門の前にある六地蔵尊と地蔵菩薩です。

光得寺:地蔵菩薩像

光得寺:地蔵菩薩像合掌して感謝すると、心が安まりました。

【足利氏ゆかりの社寺:⑧ 出世稲荷神社】

出世稲荷神社入り口

出世稲荷神社入り口標縄柱とその奥にある社号標石があります。

<出世稲荷神社:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 出世稲荷神社 | 義兼 | 出世稲荷神社は、正治元年(1199)、足利義兼公によって勧請されたもので、出世、養蚕、子育ての神であり、明治になって火防の利益も加わった。 | ・出世杉 ・お狐様(怖い!) ・本殿の彫刻と絵馬 |

出世稲荷神社

出世稲荷神社稲荷神社(足利上總介義兼建立)足利郡北郷村大字菅田小松ヶ岡の北端に

鎮座し、村社なり祭神は、稲蒼魂命。「正一位出世稲荷」と称す。

正治元年(紀元1859年)足利上總介義兼の建立にかかると傳ふ。

長尾顕長(担馬守)物見番所を、此の地に置きしとの口碑あり。

舊時は、近郷より賽者、常に群集せりといふ。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第五章 関係社寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,296-1,297

<出世稲荷神社:基本情報>

| 正式名称 | 菅東山 出世稲荷神社 (かんとうさん しゅっせいなりじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 稲倉魂神(うあかのみたまかみ) |

| 配 祀 | 日本武尊 素戔嗚命 |

| 合 祀 | 八剱神社(大正5年:1916) |

| 境内社 | 機織神社 蚕影稲荷神社 神姫織(織姫神社) |

| 所在地 | 〒326-0007 足利市菅田町956番地 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約56分 |

| 駐車場 | あり(無料:一の鳥居左手側) |

| 例 祭 | 3月 |

| 特記事項 | 社宝:三十六歌仙図(市文化財) |

<出世稲荷神社:社殿>

社殿

社殿

社殿:神額

社殿:神額

<出世稲荷神社:参道>

出世稲荷神社:参道

出世稲荷神社:参道

出世稲荷神社:一の鳥居

出世稲荷神社:一の鳥居「正一位稲荷大権現」と記された神額に、注連縄がつけられ、左手側に「出世杉」があります。

出世稲荷神社:出世杉

出世稲荷神社:出世杉

たくましく伸びゆく出世杉

たくましく伸びゆく出世杉

出世稲荷神社:出世杉の樹洞(うろ)

出世稲荷神社:出世杉の樹洞(うろ)

出世稲荷神社:出世杉の撞洞(うろ)内

出世稲荷神社:出世杉の撞洞(うろ)内御神木の出世杉は、樹洞をつくりながらも、多くの生命を育んできたのでしょう。

この樹洞で育った生き物は、きっと出世しているでしょう。

出世稲荷神社:一の鳥居の神額

出世稲荷神社:一の鳥居の神額

出世稲荷神社:二の鳥居

出世稲荷神社:二の鳥居

出世稲荷神社:手水舎

出世稲荷神社:手水舎

出世稲荷神社:手水舎

出世稲荷神社:手水舎

出世稲荷神社:木造の鳥居? 山門?

出世稲荷神社:木造の鳥居? 山門?参道の途中にある手水舎と、鳥居のような、山門のような・・・。

本鈴まで付けられていました。

出世稲荷神社:木造の鳥居? 山門?の本鈴

出世稲荷神社:木造の鳥居? 山門?の本鈴

上から見た出世稲荷神社:木造の鳥居? 山門?

上から見た出世稲荷神社:木造の鳥居? 山門?神社の参道では、見かけたことがないものだったので思わず振り向いてしまいました。

出世稲荷神社:社殿

出世稲荷神社:社殿燈篭の手前には狛犬、社殿側に二対のお稲荷様が鎮座しています。

<出世稲荷神社:お狐様>

なんと怖い顔のお狐様なんでしょう。

今にも、噛みつきそうな・・・。

出世稲荷神社の主祭神、稲倉魂神は女神様なので、眷属(神の使者)のお狐様は、用心棒なのかも知れませんね。

出世稲荷神社:可愛い狐

出世稲荷神社:可愛い狐本殿裏(蚕影神社と神姫織の間)には、かわいいお狐様もいらっしゃいました。

出世稲荷神社:大黒天

出世稲荷神社:大黒天そして、大黒様も微笑んでくださいました。

<出世稲荷神社:本殿>

出世稲荷神社:本殿

出世稲荷神社:本殿みごとな彫刻がほどこされた本殿です。

本殿の彫刻

本殿の彫刻

本殿の彫刻:孔雀

本殿の彫刻:孔雀

本殿の彫刻:獅子

本殿の彫刻:獅子

壁画:神功皇后

壁画:神功皇后『日本書紀』に記録されている朝鮮出兵の場面を描いた壁画でしょうか。

たいへん残念ながら、後に黒く塗りつぶされてしまったようです。

本殿には、社殿の壁画がいくつか保管されており、それぞれに説明書きが掲示されています。

<出世稲荷神社:境内>

出世稲荷神社:神楽殿

出世稲荷神社:神楽殿

編織神社

編織神社社殿の手前右手側(神楽殿隣)にある編維神社です。

編機神社鳥居の神額

編機神社鳥居の神額鳥居の神額には、「編機神社」と記されています。

蚕影神社

蚕影神社本殿の奥には、二つの神社があります。

鳥居の神額には、蚕影稲荷神社と記されています。

出世稲荷神社:蚕影神社の神額

出世稲荷神社:蚕影神社の神額

神姫織(織姫神社)

神姫織(織姫神社)蚕影神社奥の鳥居には、神額はありません。

神姫織(織姫神社)

神姫織(織姫神社)石祠に記された「神姫織」の文字。

まさしく織姫神社ですね。

このように、出世稲荷神社にも、織物に関する多くの神が祀られていました。

【足利氏ゆかりの社寺:⑨ 樺崎八幡宮】

樺崎八幡宮(かばさきはちまんぐう)

樺崎八幡宮(かばさきはちまんぐう)<樺崎八幡宮:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 樺崎八幡宮 樺崎寺跡 (法界寺跡) |

義兼・足利氏 | 義兼が隠居して過ごした寺。現在は樺崎八幡宮が残るだけだが、浄土庭園と建物が復原作業中。運慶作の二体の大日如来像があった。(神仏分離により、法縁のある光得寺へ) | ・浄土庭園、樺崎寺跡(法界寺跡) ・義兼公の墓標 |

樺崎八幡宮は、源姓足利氏三大目 足利義兼と、その子義氏にゆかりのある神社です。

義兼は、この地にあった法界寺で没し、義氏は、父義兼の霊をなぐさめるために鑁阿寺の奥の院として赤御堂を建てました。

併せて八幡宮をも祀りました。

現在の御堂は、天和年間(1681~1684)の再建といわれ平成元年に修復されました。

境内由緒書 より

法界寺(廃寺)樺崎寺:下御堂は、東向き6.4m四方、正面に向拝の跡があり1.2mの縁が周囲を囲っていました。

平成13年(2001)に、樺崎八幡宮と共に国指定史跡に指定されています。

樺崎寺(法界寺)の復元ジオラマ

樺崎寺(法界寺)の復元ジオラマ足利商工会議所:「ギャラリー・カッサ」より

樺崎八幡宮:樺崎寺跡出土品 (Posted with permission)

樺崎八幡宮:樺崎寺跡出土品 (Posted with permission)「三鈷杵文軒平瓦」(さんこしょもんのきひらかわら)

フォークのような三鈷杵という密教の道具が配置されています。

三鈷杵が表された瓦は珍しく、市内では下野國一社八幡宮のほか、京都石清水八幡宮や

六波羅蜜寺から出土しています。足利市郷土資料展示質 足利市教育委員会

文化課 より

鑁阿寺の奥の院:樺崎八幡宮は、鑁阿寺の鬼門の方角に位置します。

また、鑁阿寺の裏鬼門(南西)方向付近には、下野一社八幡宮が鎮座しています。

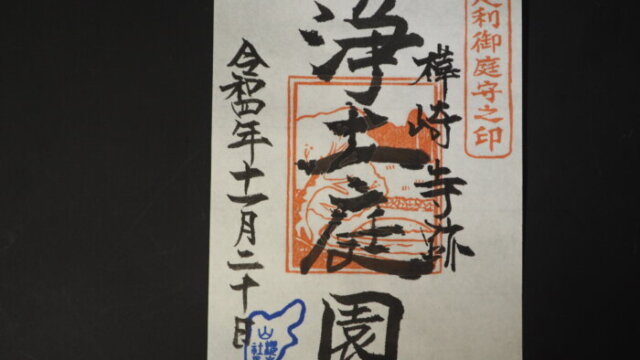

樺崎寺跡の詳細は、

足利「御庭守之印」:物外軒・進藤氏庭園・浄土庭園・巌華園

4【足利「御庭守之印】:史跡樺崎寺跡・浄土庭園】を御覧ください。

<樺崎八幡宮:基本情報>

| 正式名称 | 樺崎八幡宮 (かばさき はちまんぐう) |

|---|---|

| 祭 神 | 八幡宮大神 源義兼公 |

| 所在地 | 〒326-0004 足利市樺崎町1723番地 |

| 電 話 | 0284-41-3504 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:タクシー15分 東武伊勢崎線足利市駅:タクシー20分 北関東自動車道足利IC:5分 東北自動車道佐野藤岡IC:40分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 例 祭 | 春季大祭:4月第3日曜日 秋季大祭:10月第3日曜日 |

| 特記事項 | 御朱印:9:00~17:00 (社務所:不在の場合あり) |

<樺崎八幡宮:社殿>

樺崎八幡宮:社殿

樺崎八幡宮:社殿

樺崎八幡宮:社殿の神額

樺崎八幡宮:社殿の神額

樺崎八幡宮:拝殿

樺崎八幡宮:拝殿社殿の前に、「樺崎八幡宮三大神徳」が記されています。

一、健康と繁栄の神一、恵みと守りの神

一、望みと学びの神

<樺崎八幡宮:本殿>

樺崎八幡宮:本殿

樺崎八幡宮:本殿足利義兼公入定の地 義兼公は、晩年樺崎寺で念仏三昧の日々を送り、

正治元年(1199)3月8日に、当地で生入定したと伝えられます。樺崎八幡宮は、その入定地に子の義氏が八幡神を勧請し、義兼の霊を合祀したことに由来します。

江戸時代に建てられた現在の本殿の床下には、入場地を示す墓標が立ち、八幡神とともに今もなお厚い信仰を寄せられています。

境内由緒書 より

生入定:自ら生命を短めること。

樺崎八幡宮:本殿

樺崎八幡宮:本殿

樺崎八幡宮:足利義兼公の墓標

樺崎八幡宮:足利義兼公の墓標義兼は、奥州藤原氏追討の戦勝祈願のための護持僧である理真上人に、樺崎の地を寄進し、開創された樺崎時寺で、由緒書のとおり、念仏三昧の晩年を送っていました。

後に、義兼が生入定したため、義氏が家督を継ぎ八幡神に父義兼を合祀し廟墓としました。

そして、明治時代の神仏分離により、八幡宮のみが残されましたが、本殿の床下には「足利義兼公御廟」と記された墓標が立っています。

<足利義兼公:生入定の伝説>

樺崎八幡宮:足利義兼公の墓標

樺崎八幡宮:足利義兼公の墓標筆者が樺崎八幡宮を訪れる直前に、「郷土資料展示室」(足利市東砂原後町)で、学芸員のSさんに、足利市の出土品について、たくさんのお話を拝聴しました。

その内、樺崎八幡宮:義兼公の墓標のにまつわるお話なども・・・。

その後、郷土資料展示室から直接、八幡宮に参拝しました。

すると、御年80歳くらいの方々がお二人訪れ、お詣りの後、義兼公の墓標をおまいりしていました。

樺崎八幡宮:本殿の床下

樺崎八幡宮:本殿の床下そして、樺崎町にお住まいというその方は、「昔、村の長寿(百歳)に聞いた話だけど、

義兼公が入定するまで、笛を吹いていたそうで、『笛の音が聞こえなくなったら、

私が入定したと気づいてください』と、言っていたそうだよ」と、話してくれました。

樺崎八幡宮:本殿

樺崎八幡宮:本殿筆者は、つい先ほどまで、学芸員のSさんに、この墓標の話をうかがったばかりでしたので驚きました。

学芸員さんは、筆者が樺崎八幡宮に向かうことは、全く知らなかったはずですし、参拝者の少ない時期に近所にお住まいの方と出逢い、義兼公の伝説が聞けるとは・・・。

これも、義兼公の御縁かも知れませんね。

<樺崎八幡宮:境内>

樺崎八幡宮:鳥居

樺崎八幡宮:鳥居

樺崎八幡宮:鳥居の神額

樺崎八幡宮:鳥居の神額

樺崎八幡宮:手水舎

樺崎八幡宮:手水舎

樺崎八幡宮:参道

樺崎八幡宮:参道<樺崎八幡宮:神楽殿と大々神楽>

樺崎八幡宮:神楽殿

樺崎八幡宮:神楽殿

樺崎八幡宮:神楽殿の神額

樺崎八幡宮:神楽殿の神額大々神楽:足利市指定文化財 無形文化財 昭和58年(1978)2月23日指定

その六十話 樺崎八幡宮と大々神楽 明治時代の神仏分離で樺崎八幡宮として存続が図られ、

その後神社政策により合祀した赤坂宮内の示現神社の神楽殿を移築して、伊勢からもたらされたと言う大々神楽十六座を氏子が奉納しました。昭和56年(1981)神楽保存会発足 平成3年(1991)神楽殿を一新

中島太郎 (2005). その六十話 樺崎八幡宮と大々神楽 北の郷物語

第二集 p.6 岩花文庫

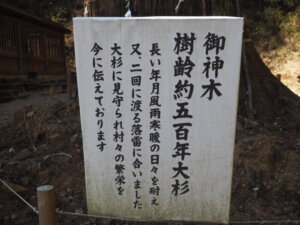

<樺崎八幡宮:御神木の杉>

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉

樺崎八幡宮:御神木の説明版板

樺崎八幡宮:御神木の説明版板

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉

樺崎八幡宮御神木:天然記念物の杉樺崎八幡宮のスギ:足利市指定文化財 天然記念物 昭和47年(1972)7月18日指定

【足利氏ゆかりの社寺:⑩ 善徳寺】

善徳寺(ぜんとくじ):山門と鐘楼

善徳寺(ぜんとくじ):山門と鐘楼<善徳寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 善徳寺 | 尊氏・義満 | 尊氏を開基とし、義氏の子孫である仏満禅師によって開かれた寺。 | ・境内に平重盛の墓(五輪塔) |

開基:寺を建立するにあたり、経済的に支えとなった人。

善徳寺は、足利尊氏を開基として、佛満禅師が応安元年(1368)に開山したといわれています。

佛満禅師は、市内の光明寺など、多くの寺を創建しています。

以下、善徳寺の縁起につきまして引用しますが、たいへん長い文章になってしまいました。

そのため、縁起の途中に境内の写真を挿入しました。

読みにくいところがありますが、お許しください。

<善徳寺:縁起『足利市史』>

善徳寺:本堂

善徳寺:本堂善徳寺(臨済宗)尊氏将軍開基

一位置

本市大町、尋常小学校東校の東に在り。東光山善徳寺と號す。

往古は、鎌倉圓覺寺末、後、行道山浄因寺末たりしが、明治27年、京都妙心寺派に屬す。

現時は、同派別格地一級の寺格たり。

古くは、毛野村岩井にありしが、慶長年中(紀元2256-74)現在の地に移轉せり。

本尊は、薬師如来にして、檀戸五百あり。

尋常小学校東校:現在の史跡足利学校

善徳寺:本堂の扁額

善徳寺:本堂の扁額二沿革

『寺記』によれば、當山の開基は、足利尊氏にして、開山は佛満禅師といふ。佛満禅師は、鎌倉圓覺寺の開山佛光國師四世の法孫にして、建長・圓覺・浄智の各山に歴住せしことあり。

其の血統は、足利氏の支流なる今川氏にして、今川基氏の子法圻なり。禅師は鎌倉續燈院の開山にして、當寺の外、北郷村田島光明寺も、亦創建せり。

善徳寺:山門

善徳寺:山門當山安置の本尊薬師如来は、今川了俊の父範國(禅師の實弟)の持念佛にして、恵心僧都の作と傳ふ。

範國は、正平20年、(貞治4年・紀元2025)4月毎日卒。

年69。兄佛満禅師の示寂に先立つこと4年なり。

正平13年(延文3年・紀元2018)4月、尊氏薨去の後、其の木坐像及び霊牌を安置すといふ。

但し現在の坐像は、後代の作ならむ。霊牌には「等持院殿贈大相國一品仁山義公大禅定門」とあり。

當時、圓覺寺の直末となり、宿坊を續燈院といふ。

善徳寺:本堂前の庭園

善徳寺:本堂前の庭園尚『寺記』によれば、當寺は、代々頭堂職を賜はり、正平23年(應安元年・紀元2028)9月14日、開山示寂の後、二百數十年間、圓覺寺の末寺たりしといふ。

後陽成天皇の慶長5年(紀元2260)、徳川家康関ヶ原合戦の前、結城秀康小山に在りて、

上杉影勝の進出を防止せむとするや、當山第10世丘甫和尚を陣中に召され、

吉凶勝敗の卜を仰付けられ、吉卦を得しに、果たして大捷せしかば、秀康是より、和尚を崇敬し、種々の下賜品ありしといふ。

善徳寺:庭園

善徳寺:庭園中興の僧を、圭峯和尚といふ。

妙心寺末、出羽國米澤法泉寺の分法にて、名正天皇の寛永10年(紀元2293)3月、當寺住職となり、後光明天皇の正保3年(紀元2306)10月21日、示寂せり。

(過去帳)仁孝天皇の天保2年(紀元2491)正月、當寺は、足利學校と共に、火災に遇ひて、殿堂什寶等の多くの灰燼に附せり。

第廿一世紀天和尚之が再建を志し、刻苦悴礪、遂に現在の大伽藍、其の他を竣工せり。

現在柴田慈孝(曹庵)、寺門の繁栄と、法風の興隆とに努力し、享保19年(紀元2394)、天慧和尚の代に作りし鐘及び諦宗の代建造せる鐘樓を、焼失せるを嘆きて、再建を志し、大正13年4月、鐘及び鐘樓の落慶式を挙行せり。

善徳寺:鐘樓

善徳寺:鐘樓明治維新前には、寺内に常照庵・寶島庵の二寺ありしも、後、當寺に合併せらる。

當寺の定紋を㊁(足利紋)となすは、足利氏関係を示す爲ならむか。

足利氏家紋:二つ引兩(鑁阿寺大御堂)

足利氏家紋:二つ引兩(鑁阿寺大御堂)

善徳寺:境内稲荷社

善徳寺:境内稲荷社足利郡毛野村岩井本城の地蔵堂あり。

本尊は地蔵菩薩なり。

明治44年6月、境内佛堂として、その筋の許可あり。

尚地蔵堂には、「乳房地蔵尊」あり。

丈6尺の石造なり。

乳なき者祈願して、効驗著しといふ。

その由緒不明なるも、恐らく千年寺関係のものにはあらざるか。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,193-1,196

乳房地蔵

乳房地蔵現在、足利岩井町にある乳房地蔵尊です。

乳房地蔵の詳細は、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋「赤城神社」のお隣「乳房地蔵尊」を御覧ください。

<善徳寺:基本情報>

| 正式名称 | 東光山 善徳寺 (とうこうざん ぜんとくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 創 建 | 正平23年(応安元年<1368>) |

| 開 山 | 仏満禅師 |

| 開 基 | 足利尊氏 |

| 本 尊 | 薬師如来 |

| 本 山 | 妙心寺(京都市) |

| 所在地 | 〒326-0056 足利市大町1-2番地 |

| 電 話 | 0284-41-2890 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩6分 東武伊勢崎線足利市駅:徒歩11分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道太田桐生IC:30分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 | 太平記館観光駐車場(無料) |

<善徳寺:境内>

善徳寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><㉛ 善徳寺:足利氏ゆかりの寺>を御覧ください。

【足利ゆかりの社寺:⑪ 下野國一社八幡宮】

下野國一社八幡宮(しもつけいっしゃはちまんぐう)

下野國一社八幡宮:社殿

下野國一社八幡宮:社殿

下野國一社八幡宮:拝殿

下野國一社八幡宮:拝殿<下野國一社八幡宮:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 下野國一社八幡宮 | 源義家 | 前九年の役で東北へ向かう途中、宿をとった際に、戦勝を祈願して京都の男山八幡宮を勧請したと伝えられている。 | ・鎌倉の鶴岡八幡宮:鶴 下野國一社八幡宮:亀といわれる。 ・境内西に日本一の縁切り稲荷:門田稲荷がある。 |

社伝によると、天喜4年(1056)、八幡太郎野庭で有名な源義家が、陸奥の豪族、安倍頼時父子を討伐(前九年の役)するため当社付近の大正陣に宿営し、戦勝を氣が似て現在地に小祠を建立し、山城の国(現京都府)の男山八幡宮を勧請したといいます。

康平年間に凱旋した義家は神の恵みに感謝し、公自ら兵器を奉納しました。

文明8年(1476)8月、長尾景長は境内社木伐採の禁制を出し保護を加え、その後の

元和7年(1621)11月、江戸幕府より20石の朱印社領を許されていますが、

この時の設計図や費用明細書などが現存しています。当社は八幡太郎源義家・義国父子の手厚い信仰により源姓足利氏代々の氏神として保護されてきました。

明治4年に社格が制定され、同5年郷社、同35年には県社に列せられました。

< 下野國一社八幡宮:基本情報>

| 正式名称 | 下野國一社 八幡宮 (しもつけくにいっしゃ はちまんぐう) |

|---|---|

| 御祭神 | 誉田別命(応神天皇) 大帝姫命(神功皇后) 姫大神 |

| 所在地 | 〒326-0824 足利市八幡町387番地 |

| 電話 | 0284-71-0292 社務所受付 3~10月 9:00~16:00 11~2月 9:00~15:00 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約30分 東武野州山辺駅:徒歩約10分 北関東自動車道 足利IC:約20分 |

| 駐車場 | 一般駐車場:50台(神社の東隣) 身障者用:2台(境内) 思いやり駐車場:3台(境内) 車祓い場:1台(境内) |

<下野國一社 八幡宮:本殿>

下野國一社八幡宮:本殿

下野國一社八幡宮:本殿

下野國一社八幡宮:本殿の彫刻

下野國一社八幡宮:本殿の彫刻下野國一社八幡宮の詳細は、足利「下野國一社八幡宮」と日本一の縁切り稲荷「門田稲荷神社」を御覧ください。

【足利氏ゆかりの社寺:⑫ 平石八幡宮】

平石八幡宮(ひらいしはちまんぐう)

平石八幡宮(ひらいしはちまんぐう)<平石八幡宮(智光寺):足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 平石八幡宮 (智光寺) |

泰氏 | 浄土庭園があったことが、発掘調査によって明らかとなる。現在は平石八幡宮が残るだけで、大部分は県立清風高等学校の敷地となっている。 | ・近隣には、古い石造物などが点在している。 |

当社は、平石七堂といわれるものの一つで文永6年(1289)足利宮内少輔泰氏が

自分の守り本尊である、阿弥陀如来を本尊として智光寺を建立し、その境内の一角に源氏の守護神である八幡大神を鎌倉八幡宮より勧請し源氏の繁栄を祈念したのが起源である。

平石八幡宮:鳥居の神額

平石八幡宮:鳥居の神額

<平石八幡宮:基本情報>

| 正式名称 | 平石八幡宮 (ひらいし はちまんぐう) |

|---|---|

| 主祭神 | 誉田別命 (ほんだわけのみこと) |

| 配 神 | 大山昨命 (おおやまくいのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0846 足利市山下町2094番地 |

| 電 話 | - |

| アクセス | JR両毛線山前駅:徒歩21分 東武伊勢崎線足利市駅:徒歩58分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:28分 東北自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 | 無料:境内 |

| 例 祭 | 4月第3日曜日 |

| 大 祭 | 10月第3日曜日 |

<平石八幡宮:社殿・拝殿・本殿>

平石八幡宮:社殿

平石八幡宮:社殿

平石八幡宮:社殿の神額

平石八幡宮:社殿の神額

平石八幡宮:拝殿

平石八幡宮:拝殿

平石八幡宮:本殿

平石八幡宮:本殿その後、幾多の変遷を経て来たが、現存する建造物のうち、本殿は享保5年(1720)

に建てられたものであり、大正6年には拝殿及び境内地の整備が行なわれ、現在に至っている。境内由緒書 より

<平石八幡宮:智光寺跡>

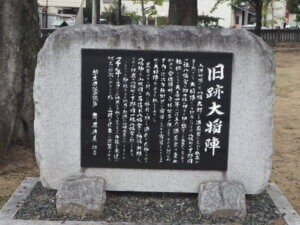

平石八幡宮:智光寺(ちこうじ)跡の石碑

平石八幡宮:智光寺(ちこうじ)跡の石碑往古。この土地には浄土庭園をもつ東西200m、南北300mという大伽藍(だいがらん)の智光寺という寺院があった事が発掘調査により確認されている。

文永2年(1265)、足利家四代当主・足利義氏が建立したとされている。

泰氏は、鎌倉幕府に出仕していたが、ある日突然出家し、その後、この平石に閑居(かんきょ)したと伝えられている。

この八幡宮は「智光寺」の鎮守と思われ、智光寺の唯一の遺構(いこう)である。

境内由緒書 より

平石八幡宮:智光寺跡出土品 (Posted with permission)

平石八幡宮:智光寺跡出土品 (Posted with permission)「剣頭文軒平瓦」(けんとうもんのきひらあわら)下に剣頭文、上に小さな巴文を施して居ます。

「文永二年」(1265年)の銘を刻んでいます。(鎌倉時代(13世紀後半)

足利市郷土資料展示質 足利市教育委員会文化課 より

足利泰氏は、鑁阿寺年越の由来である同寺の桜大門に武者を結集させたことでも知られています。

足利泰氏ゆかりの鑁阿寺年越の詳細は、足利鎧行列:2024年鑁阿寺鎧年越<起源と変遷>を御覧ください。

【足利氏ゆかりの社寺:⑬ 大岩・叶権現】

叶権現の赤い鳥居

叶権現の赤い鳥居<大岩・叶権現:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 大岩叶権現 | 泰氏 | 足利義兼の孫、足利泰氏が祀った神社。 | ・なんでも叶う神社 |

足利泰氏が山下平石の智光寺より大岩山へ、「百ヶ日の祈願」をこめて、参拝していました。

九十九日目に、行基堂のそばを通りかかった際に、一匹の白蛇が、岩の間から現れたのを目にしました。

願いがかなった印だと思い、白蛇を捕らえて、岩穴に納め、一間四面の茅葺き伝堂を建てて、叶権現と称し祀ったものと言われています。

叶権現は、その名のとおり、願いごとはなんでも叶うと伝えられている神社です。

境内由緒書より 抜粋

<大岩・叶権現:基本情報>

* 叶権現は、大岩山多聞院最勝寺境内にあるため、最勝寺の基本情報を記します。

| 正式名称 | 大岩山多聞院最勝寺(大岩山毘沙門天) (さいしょうじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 御本尊 | 毘沙門天 |

| 所在地 | 〒326-0841 足利市大岩町264番地(最勝寺本坊) 足利市大岩町570番地(毘沙門天本堂) |

| 電 話 | 0284-21-8885(最勝寺本坊) 0284-21-0211(毘沙門天本堂) |

| アクセス | R両毛線足利駅:車約20分 徒歩約120分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車20分 徒歩約120分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:60分 |

| 駐車場 (無料) |

大岩山公園:10台 毘沙門天参道石段下:3~4台 男坂口駐車場:20台~ 本坊下駐車場:15台 |

| 特記事項 | 期間限定御朱印 ・毎月1日。正月三が日 |

毘沙門天本堂に通じる石段

毘沙門天本堂に通じる石段

毘沙門天本堂に向かう石段下駐車道の道標

毘沙門天本堂に向かう石段下駐車道の道標石段下駐車場には、「月谷町・両崖山・織姫神社」と「叶権現・男坂・女坂」方面を示す道標が立っています。

石段下駐車場から、叶権現を目指します。

男坂と女坂の合流地点

男坂と女坂の合流地点石段下駐車場のすぐ下の、男坂と女坂の合流地点に戻りました。

叶権現を示す道標

叶権現を示す道標男坂・女坂合流地点の隣に、叶権現を示す道標が立っています。

叶権現までは、合流地点から、下る山道になっています。

下る山道

下る山道合流地点から、叶権現に下る山道は、人通りが多くないようで、道は確保されていますが、

足下があまり良くありません。

山道を下り、5分ほどで叶権現に到着します。

祠は、断崖絶壁に鎮座していました。

山道は、鳥居の前で終点になっています。

急な階段を上り、祠に向かいます。

叶権現鳥居の神額

叶権現鳥居の神額

断崖絶壁に鎮座する祠

断崖絶壁に鎮座する祠

叶権現の祠

叶権現の祠叶権現は、鑁阿寺(ばんなじ)の開祖である足利義兼の孫、足利泰氏が祀ったものとされています。

階段下に鎮座するもう一つの祠

階段下に鎮座するもう一つの祠

男坂から臨む風景

男坂から臨む風景男坂から、足利市の街並を眺めていると、毘沙門天の鐘の音が聞こえてきます。

大岩・叶権現の詳細は、大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験社気分で山登り!を御覧ください。

【足利氏ゆかりの社寺:⑭ 養源寺】

養源寺(ようげんじ):本堂

養源寺(ようげんじ):本堂<養源寺:足利氏とのゆかり>

| 社寺名 | 人物名 | 由 緒 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 養源寺 | 源義国 | 白華山 養源寺は、源義国を開基とし、泰亀円了和尚を迎えて開創されたと伝えられる。 | ・釈迦三尊像 ・ポックリ観音 ・開山堂 |

<養源寺:基本情報>

| 名 称 | 白華山 養源寺 (はっかざん ようげんじ ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 創 建 | 平安末期 |

| 開 山 | 泰亀円了 |

| 開 基 | 源 義国 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 妙心寺 |

| 所在地 | 〒326-0102 足利市板倉町155番地 |

| 電 話 | 0284-62-1068 |

| アクセス | JR両毛線小俣駅:徒歩約30分 JR両毛線山前駅:徒歩40分 |

| 駐車場 (無料) |

参道:右側に専用駐車場 |

<養源寺:本堂>

養源寺:本堂

養源寺:本堂

本堂の扁額

本堂の扁額

木造 釈迦三尊像(重要文化財)

木造 釈迦三尊像(重要文化財)主尊:釈迦如来坐像 脇侍:左・文殊菩薩騎獅像 右・普賢菩薩騎象像

主尊:釈迦如来坐像 像高36.0vm 江戸時代釈迦如来は、額に二重白毫で、両手の掌を上にし、左手を上、右手を下にして膝上に安じ、ともに蓮華座に座っています。

白毫:仏の眉間のやや上にある白い毛。右巻に丸まり、伸すと1丈5尺(約4.5m)あると

されています。

光背は飛天光で頭光身光を具しています。

飛天光:表面に何体もの天女(飛天)が並んでいる光背。

頭光身光:仏像の頭と体から光がでているように見せる光背。

本堂前の由緒書

本堂前の由緒書定印に「七條大仏師 大■■堪作之」の朱書銘があります。

底面には「延宝八年八月壱日 七條大仏師 作之清水大輔」の墨書銘 (中略)

普賢像(無銘)も同様の大仏師の作とみられます。

足利市教育委員会 境内由緒書 より

<養源寺:地蔵堂>

地蔵堂

地蔵堂

地蔵堂の扁額

地蔵堂の扁額足利市重要文化財(彫刻)

総高 133.0cm 像高 99.0cm右手を上げ、左手に宝珠くぉもち、輪光を具して蓮華座上に立っています。

宝珠地蔵であり、白毫、玉眼、頸飾と瓔珞、僧衣をまとっています。

瓔珞:珠玉や貴金属を編んで、頭・首・胸にかける装身具。仏菩薩などの身を飾るもの。

木造 延命地蔵菩薩立像

木造 延命地蔵菩薩立像台座は髙と框と唐草文様の彫刻、その上に魚鱗茸の連弁を重ねています。(中略)

連弁:蓮の花びらの形に加工した木材に漆を塗り、その上に金箔を押したもの。台座の部品。

台座の唐草文様彫刻の底面びは墨書銘があり、「貞享五年六月吉日」などが判読されます。(以下略)

足利市教育委員会

貞享五年:1668年

<養源寺:観音堂>

観音堂

観音堂

観音堂の扁額

観音堂の扁額

観音堂の観世音菩薩

観音堂の観世音菩薩足利三十三観音:札所3番 ポックリ観音として信仰を集めています。

養源寺:陽を浴びる観音菩薩像

養源寺:陽を浴びる観音菩薩像<養源寺:参道から境内へ>

養源寺:参道入り口

養源寺:参道入り口県道219号線(松田葉鹿線)の西を走る道路沿いに参道があり、車で通ると右手側に専用駐車場があります。

養源寺:参道入り口の地蔵菩薩像

養源寺:参道入り口の地蔵菩薩像

養源寺:駐車場脇の参道

養源寺:駐車場脇の参道

参道の右手側にある池

参道の右手側にある池池の中央には、祠があり、浄土庭園の面影を感じます。

池の中央の祠は、弁財天でしょうか。

庚申塔とお堂

庚申塔とお堂

庚申塔に囲まれて立つお堂

庚申塔に囲まれて立つお堂

養源寺:青面(しょうめん)金剛明王

養源寺:青面(しょうめん)金剛明王青面金剛は、夜叉神とされています。

いわゆるインド由来の仏教尊格ではなく、中国の道教に由来しています。

日本の民間信仰である庚申信仰で、独自に発展した尊格です。

養源寺の庚申塔が数多くある中で、青面金剛は、この内の本尊とされ、

三尸(さんし)を抑える神とされています。

三尸:道教に由来。人間の体内にいる虫と考えられ、60日にめぐってくる庚申の日に眠ってしまうと、三尸が天帝に、その人の罪悪を告げ、その人間の命を縮めてしまうという言い伝え。

養源寺:庚申塔と青面金剛堂

養源寺:庚申塔と青面金剛堂庚申の日:かのえさるのひ。十干(じっかん)十二支のひとつ。年に6~7回。不老長寿を目指す。

<例-2023年>:1月2日(月)、3月3日(金)、5月2日(火)、7月1日(土)、8月30日(水)、10月29日(日)、12月28日(木)の7回。

出典:令和五年神宮暦暦 2023 東京神宮館 より

本堂前の参道

本堂前の参道階段を上ると、本堂の前提に着きます。

本堂

本堂養源寺は古刹とあって、本堂の周囲には先に御案内した地蔵堂、観音堂などが多く

建立されています。

本堂前の不動明王

本堂前の不動明王

本堂の西側にある五輪塔

本堂の西側にある五輪塔

鐘楼

鐘楼鐘楼から再び本堂前の参道を下り、青面金剛を過ぎ池沿いの坂道を上ると、正一位稲荷大明神があります。

正一位稲荷大明神

正一位稲荷大明神稲荷神社では、よく「正一位」という神階によく出逢います。

これは、神社における最高位に位し、従一位の上にあたります。

六地蔵尊

六地蔵尊参道の西側にある六地蔵尊ですが、陽の光がまぶしかったのか、お顔が陰っています。

養源寺:全景

養源寺:全景珱源氏は大自然に囲まれた、すばらしい古刹です。

養源寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><③ 養源寺:自然に囲まれた山寺>を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…