「逆さ川」って、いったいどんな川なんでしょう。

逆さ川は、正式名を「柳原用水」といい江戸時代初期に作られた灌漑用水なんです。

逆さ川は、当時、農業用水に困っていた農民のために人工的に作られました。

そのため、足利市内の川は北から南へ流れていますが、逆さ川は、南から北に流れ、まして山の方向に流れています。

そんな不思議な「逆さ川」(足利七不思議の一つ)のほとりには、たくさんの名所旧跡が鎮座していますが、みなさんは御存知でしょうか。

そこで、本稿では、逆さ川沿いを散歩しながら名所旧跡を訪ねる楽しい散歩コースを御案内いたします。

目次

- 1 【足利逆さ川沿い散歩コース:行程表】

- 2 【足利逆さ川沿い散歩コース:足利公園・八雲神社駐車場】

- 3 【足利逆さ川沿い散歩コース:① 總社 八雲神社】

- 4 【足利逆さ川沿い散歩コース:② 福巌寺】

- 5 【足利逆さ川沿い散歩コース:③ 下馬橋古趾】

- 6 【足利逆さ川散歩コース:④ 常念寺

- 7 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑤ 三宝院】

- 8 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑥ 長林寺】

- 9 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑦ 通五丁目八雲神社】

- 10 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑧ 足利織姫神社】

- 11 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑨ 法玄寺】

- 12 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑩ 徳正寺】

- 13 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑪ 法楽寺】

- 14 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑫ 樹覚寺】

- 15 【足利逆さ川散歩コース:⑬ 本城厳島神社】

- 16 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑭ 心通院】

- 17 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑮ 足利雷電神社】

- 18 【足利逆さ川沿い散歩コース: 逆さ川ってどんな川?】

【足利逆さ川沿い散歩コース:行程表】

* 徒歩でまわるモデルコース 全長:12.3キロメートル

* 車を足利公園・八雲神社駐車場に駐車し、逆さ川沿いを徒歩で散策します。

なお、当ブログにおいて、初めて御紹介する名所旧跡を大文字(行程表内)で示し、本稿でその詳細を記述しました。

また、当ブログ内で、すでに御紹介している名所旧跡につきましては、概略のみの御案内とし、各項目の末尾に詳細記事へのリンクを貼りましたので、よろしかったら合わせて御覧ください。

| 番号 | 場 所 | 所 在 地 |

|---|---|---|

| – | 足利公園・八雲神社駐車場 | 〒326-0816 足利緑町二丁目3284番地 |

| ↓ | 0.1km/2分 | |

| ① | 總社 八雲神社 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3277番地 |

| ↓ | 0.3km/6分 | |

| ② | 福巌寺 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270番地 |

| ↓ | 0.3km/6分 | |

| ③ | 下馬橋古趾 | 〒326-0816 足利緑町一丁目 |

| ↓ | 0.2km/4分 | |

| ④ | 常念寺 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094 |

| ↓ | 0.1km/2分 | |

| ⑤ | 三宝院 | 〒326-0814 足利市通七丁目3091番地 |

| ↓ | 0.7km/14分 | |

| ⑥ | 長林寺 | 〒326-0817 足利市西宮町2884番地 |

| ↓ | 0.7km/14分 | |

| ⑦ | 通5丁目八雲神社 | 〒326-0814 足利市通五丁目2816番地 |

| ↓ | 0.1km/2分 | |

| ⑧ | 足利織姫神社 | 〒326-0817 足利市西宮町3889番地 |

| ↓ | 0.1km/2分 | |

| ⑨ | 法玄寺 | 〒326-0805 足利市巴町2545番地 |

| ↓ | 0.4km/8分 | |

| ⑩ | 徳正寺 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2090番地 |

| ↓ | 0.3km/6分 | |

| ⑪ | 法楽寺 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2067番地 |

| ↓ | 0.1km/2分 | |

| ⑫ | 樹覚寺 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2055番地 |

| ↓ | 0.5km/10⑬ | |

| ⑬ | 本城厳島神社 | 〒326-0808 足利市本城二丁目1805 |

| ↓ | 0.35km/7分 | |

| ⑭ | 心通院 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1742番地 |

| ↓ | 0.8km/16分 | |

| ⑮ | 足利雷電神社 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1561番地 |

| – | 逆さ川ってどんな川? | <最初に読んでも、 最後に読んでも > |

【足利逆さ川沿い散歩コース:足利公園・八雲神社駐車場】

足利公園・八雲神社駐車場

足利公園・八雲神社駐車場總社 八雲神社(緑町)と、足利公園入り口にある足利公園・八雲神社駐車場に車を駐めてスタートです。

<足利公園・八雲神社駐車場:基本情報>

| 名 称 | 足利公園・八雲神社駐車場 |

|---|---|

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町二丁目3284番地 |

| 料 金 | 無料 |

| 利用時間 | 終日 |

| 収容台数 | 10台(大型バス含む) |

| アクセス | JR両毛線足利駅:車5分 徒歩30分 東武伊勢崎線足利市駅:車4分 徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:約15分 北関東自動車道太田桐生IC:約12分 |

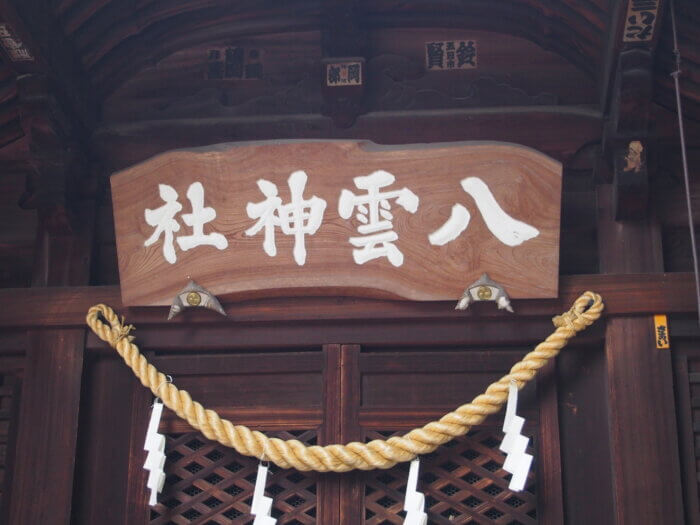

【足利逆さ川沿い散歩コース:① 總社 八雲神社】

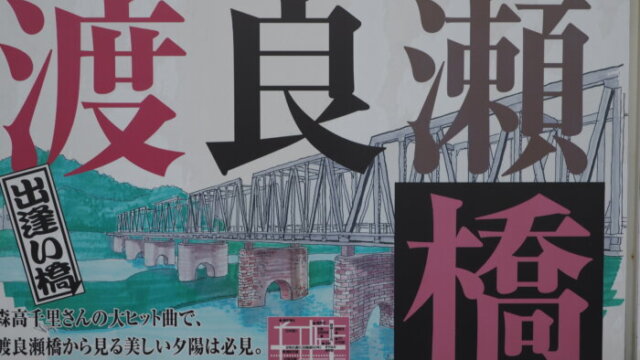

足利市緑町にある「八雲神社」が、足利市観光協会によって、『渡良瀬橋』の歌詞の「八雲神社」として、暫定的に公式とされています。

また、總社 八雲神社(緑町)が上社、通五丁目八雲神社は下社となっています。

(八雲神社の前宮司さんは、高等学校の教諭でもあり、筆者の指導教官でした)

< 總社 八雲神社 (緑町): 基本情報 >

| 正式名称 | 足利総鎮守 總社 八雲神社 (やぐもじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 素盞鳴男命(すさのうのみこと) |

| 合祀 | 火具土命(かぐつちのみこと) |

| 配祀 | 大雷神(おおいかずちのかみ) 市杵島姫命(いちきしまのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3776番地 |

| 電話 | 社務所 :0284-21-8801 (Fax):0284-21-8802 授与所 :0284-64-8864(奉賛会事務 (Fax) :0284-21-8802 局) |

| 参観・開館時間 | 授与所での御朱印等の対応は 9:00~16:00 |

| 料金 | 初穂料:500円 |

| アクセス | JR両毛線 足利駅:車5分 徒歩30分 東武 足利市駅:車4分 徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:約15分 北関東自動車道 太田桐生IC:約12分 |

| 駐車場 | 足利公園・八雲神社駐車場:無料 |

| 特記事項 | 基本的に御朱印は、毎日対応可。 授与所が時間外で留守の場合でも、 社務所にお声がけの上、対応できる 場合もあります。 |

* 合祀(ごうし):複数の神社の祭神を一つの神社に まとめること。

* 配祀(はいし):主祭神のほかに他の神を祭ること。

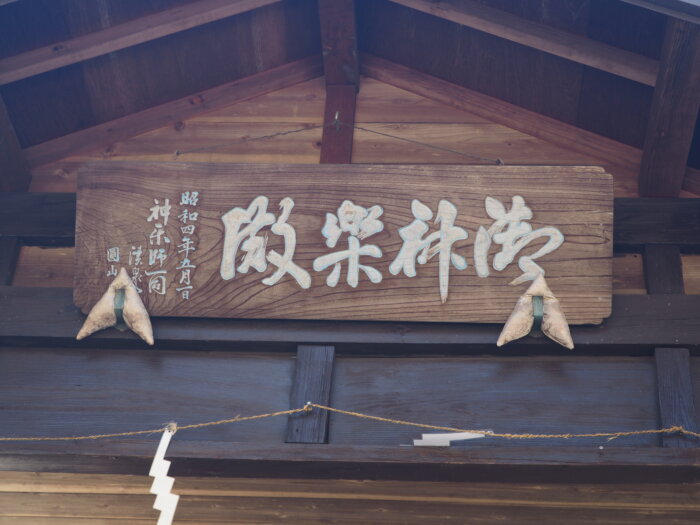

< 總社 八雲神社:境内>

八雲神社:拝殿

八雲神社:拝殿本殿は、この奥にあります。

八雲神社の祭壇

八雲神社の祭壇八雲神社は、およそ1100年程前(平安時代)の建立とされています。2012年12月に火災で焼失。

再建には、三重県の伊勢神宮の式年遷宮に伴い、解体された社殿を譲り受け、移築されました。

伊勢神宮の社の中で、譲り受けたのは、「月讀荒御霊宮」です。

由緒書 より抜粋

八雲神社 :本殿

八雲神社 :本殿<總社 八雲神社:関連記事>

| 八雲神社と足利24の神社めぐり【まとめ】 |

|---|

| 『渡良瀬橋』の歌と7つの「八雲神社」巡り |

| 渡良瀬橋から行く「八雲神社」と「草雲美術館」への徒歩ルート |

| 足利学校と八雲神社「森高千里さんが植えた藤」はどこにある |

| 足利七福神めぐり「徒歩と自動車:1日」コース |

<總社 八雲神社から福巌寺へ>

逆さ川:八雲神社前

逆さ川:八雲神社前八雲神社の鳥居を出て、逆さ川の流れに沿い北に向かいます。

逆さ川:福巌寺参道前

逆さ川:福巌寺参道前間もなく「足利七福神」の旗があり、逆さ川を渡ると福巌寺の参道に入ります。

逆さ川:福巌寺参道前

逆さ川:福巌寺参道前参道の突き当たりに「福巌寺」があります。

【足利逆さ川沿い散歩コース:② 福巌寺】

福厳寺の寺伝によれば、伊豆走場山般若寺の僧「理真」(りしん:足利義兼が帰依していた高僧)により開山されました。

源平合戦に活躍した、足利義兼の妻「時子」が懐妊の折、姉の「政子」の依頼により、理真が足利に来て、当福厳寺で男子変成の祈祷(きとう)をしたと伝えられます。

境内に子安観音があります。

男子変成:変成男子(へんじょうなんし)によります。

この祈祷によって誕生したのが、これから散策する「法楽寺」を草創した足利義氏とされています。

木造 釈迦如来坐像

木造 釈迦如来坐像福厳寺の本尊 釈迦如来坐像は、15世紀ごろ(室町時代)の作です。

法量は、像高:52.5cm、膝張り:40.2cm、坐奥:37.3cm、光背総高:93.5cmです。

釈迦如来坐像は、本堂中央の須弥壇(しゅみだん)上に座しています。本体は檜材寄木造り、表面黒漆塗りで、眼には玉顔が入れられています。

足利市教育委員会 より抜粋

観音像

観音像

<福厳寺:基本情報>

| 正式名称 | 多宝山 福厳寺 (ふくごんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 |

| 創 建 | 永寿元年(1182) 康永2年(1343)に臨済宗建長寺派となる。 |

| 開 基 | 藤姓足利又太郎忠綱 |

| 開 山 | 理真上人(後世、実堂権禅師を開山として臨済宗建長寺派となる) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 建長寺(鎌倉) |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270番地 |

| 電話 | 0284-21-6990 |

| 總社 八雲神社から | 徒歩:6分 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車7分 徒歩20分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

<福厳寺:布袋尊>

福巌寺:布袋尊

福巌寺:布袋尊福巌寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース 8 足利七福神めぐり:⑥【福巌寺】を御覧ください。

<福巌寺から下馬橋古趾へ>

福巌寺前の道

福巌寺前の道福巌寺参道から逆さ川を離れ、東に向かう道から「公園通り」に向かいます。

公園のある交差点

公園のある交差点間もなく右手側に、小さな公園が見えてきます。

公園の角には、八雲神社、草雲美術館、福巌寺などを案内する道しるべや案内板が立てられています。

道しるべの詳細は、足利まちなか散策『心のみちしるべ』回遊サインの名言を解説を御覧ください。

交差点を左折した風景

交差点を左折した風景公園のある交差点を左折し、「公園通り」の歩道を北に進みます。

下馬橋古跡の看板

下馬橋古跡の看板やがて右手側に、「下馬橋古趾」の看板が見えてきます。

【足利逆さ川沿い散歩コース:③ 下馬橋古趾】

下馬橋古趾(げばばしこし)

下馬橋古趾(げばばしこし)寛仁三年(1,019)足利家綱公が太宰府の天満宮から菅原道真公の霊を緑町八雲神社に分祠した年、奉幣のため京都から勅使が下向しました。

このとき、勅使が家綱公の出迎えを受け、馬から降りたところという故事のある橋跡です。

足利観光協会

奉幣:神に幣帛を捧げること。

幣帛(へいはく):神道の祭祀において神に奉献する神饌以外のものの総称。広義には神饌をも含む。(みてぐら、幣物とも)

神饌(しんせん):祭りなどで神様に献上する食事。ふつう、稲、米、酒、鳥獣、魚介、果実、蔬菜(そさい)、塩、水など。

勅使(ちょくし):勅旨を伝えるために天皇が派遣(差遣)する使者のこと。

<御幣合わせの神事>

古くは、緑町の八雲神社を男神を祀る牛頭天王上社、5丁目八雲神社を女神を祀る牛頭天王下社としました。

上社が素戔嗚男命、下社が妻の櫛稲田姫命を祀っています。

かつての例祭(祇園会)は、7月20日~22日でした。(昔は、6月15日から3日間)に「御幣合わせの神事」があり、馬の背に幣を乗せた神輿行列が出ました)

上・下の神輿が下馬橋で行き会い御幣を合わせます。

下馬橋古趾

下馬橋古趾緑町の八雲神社と通5丁目八雲神社の間にある下馬橋古趾です。

下馬橋古趾は、『渡良瀬橋』の歌に登場する「床屋と公衆電話」と、緑町の八雲神社の間、公園通りの歩道脇にあります。

御幣合わせの神事は、両社の神様の「夫婦の契り」を意味します。

神事は、昭和31年を最後に、現在は行われていません。

かつては、足利郷66郷の総鎮守ということもあり、神事の行列には、各郷の代表者が参列しました。

参列者は、それぞれ、太刀持ち(長刀)、神馬の口取り、旗持ち、神輿かつぎ、鉦打ち、白丁などの役を果たしたそうです。

* 白丁:下級武士の着用する狩衣(かりぎぬ)の一種。

<下馬橋古趾:基本情報>

| 正式名称 | 下馬橋古趾(げばばしこし) |

|---|---|

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目 |

| 福巌寺から | 徒歩:6分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩200分 東武足利市駅:徒歩15分 |

| 駐車場 | なし |

<下馬橋古趾から常念寺へ>

下馬橋古跡からさらに北へ

下馬橋古跡からさらに北へ

通七丁目交差点

通七丁目交差点

横断歩道

横断歩道向こう側に見える「公衆電話と床屋」さんが、森高千里さんが歌う『渡良瀬橋』の歌詞に登場します。

「公衆電話と床屋」さんは、お帰りの時に御覧くださいね。

常念寺は、横断歩道を渡り(北方向)、公衆電話の反対側(左折)して、歩道を進む(西方向)と、間もなく右手側に、常念寺があります。

【足利逆さ川散歩コース:④ 常念寺

常念寺の看板

常念寺の看板

常念寺:本堂

常念寺:本堂

常念寺:本堂の須弥壇

常念寺:本堂の須弥壇須弥壇の中央奥に、御本尊の阿弥陀如来坐像が安置されており、前方はタイの仏像が鎮座しています。

常念寺は、平安末期、康治2年(1143)の創建と伝えられ、時宗の宗祖 一遍上人の

法孫遊行中、荒廃した寺の再建に尽力されました。

本堂は、昭和61年に新築され、布教活動の場として面目を一新しました。

すぐれた仏像の中に、仏法護持の毘沙門天が威風堂々のお姿で祀られ、足利市内の反映を

守護しています。財宝福徳、子孫繁栄を授け、北門の守り神です。

本堂の厨子には、素戔嗚尊(すさののみこと)、稲田姫命(くしなだひめみこ)御神像二体があります。

スリランカの仏舎利奉安の寺です。

毎年、8月16日 大施餓鬼を厳修します。

施餓鬼(せがき):餓鬼道で苦しむ衆生に、食事を施して供養することで、特定の先祖への供養でなく、広く一切の諸精霊に対して修されます。

<常念寺:基本情報>

| 正式名称 | 称名山 供教院 常念寺 (しょうみょうざん くきょういん じょうねんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 時宗 |

| 創 建 | 康治2年(1143) |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 清浄光寺(遊行寺) |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094 |

| 電 話 | 0284-21-2016 |

| アクセス・下馬橋古趾から | 0.2km 徒歩4分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩23分 東武足利市駅:車5分 徒歩24分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:20分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

<常念寺:毘沙門天>

常念寺:毘沙門天

常念寺:毘沙門天<常念寺:本堂内の諸仏>

常念寺:子育て観音像

常念寺:子育て観音像

常念寺:花祭り「花御堂」

常念寺:花祭り「花御堂」

常念寺:花御堂の誕生仏

常念寺:花御堂の誕生仏常念寺は保育園を設けており、お釈迦様の誕生を祝う仏教の行事である「花祭り」(4月8日)が行われています。

* 「花祭り」:灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(ごうたん)、浴仏会(よくぶつえ)とも。

<常念寺:境内>

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)

一遍上人:像

一遍上人:像<常念寺から三宝院へ>

三宝院入り口

三宝院入り口常念寺を後に、来た道(歩道を東へ)を戻ります。

間もなく、小さな道に着き、左折(北へ)します。

すると、再び逆さ川沿いに到着します。

逆さ川の流れに沿って進むと、三宝院の参道と山門が左手側に見えてきます。

三宝院:参道と山門

三宝院:参道と山門【足利逆さ川沿い散歩コース:⑤ 三宝院】

三宝院:本堂

三宝院:本堂三寶院(浄土宗)舜智上人開創

一位置 本市通7丁目東、山麓にあり。上野國新田郡太田町大光院の末寺なり。本尊は、阿弥陀如来、現住は、第27世釆澤圓晁。

檀家250戸なり。

寺傳に「當寺は、四條天皇の延應元年(紀元1897年)の創立に係り、開山は、舜智上人なり。

往古は、今の境内の前面にありしが、度々火災に罹りしを以て、後西天皇の寛文2年(紀元2322年)、終に現地に移れり。

<後略>

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,221

<三宝院:基本情報>

| 名 称 | 供養山 三宝院 (くようざん さんぼういん) |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 創 建 | 鎌倉中期 |

| 開 山 | 舜智上人 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 総本山・知恩院 大本山・増上寺 光明寺 善光寺 ほか |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094番地 |

| 電 話 | 0284-21-5012 |

| 常念寺から | 徒歩:2分 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約24分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約18分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約19分 |

| 駐車場 (無料) |

●あり:山門前 |

| 特記事項 | 御朱印は、発行されていません。 |

三宝院:本堂の須弥壇

三宝院:本堂の須弥壇御本尊は、阿弥陀如来です。

三宝院:鐘楼

三宝院:鐘楼三宝院の詳細は、足利まちなか寺院:高福寺、法玄寺、三宝院の御案内 3 【足利まちなか寺院:三宝院】を御覧ください。

<三宝院から長林寺へ>

三宝院の前を流れる逆さ川

三宝院の前を流れる逆さ川三宝院の前を流れる逆さ川の流れに沿って、北に進みます。

逆さ川と環状線の合流点

逆さ川と環状線の合流点逆さ川に沿って歩くと、環状線に合流します。

逆さ川は、環状線に合流すると、歩道の下を流れるため、川面は全く見えなくなります。

反対側の歩道にある「物外軒」

反対側の歩道にある「物外軒」右手側に、足利市指定文化財「茶室」と国登録名勝地「庭園」がある「物外軒」、

左手側には、「さいこうふれあいセンター」があります。

物外軒の詳細は、物外軒(ぶつがいけん)茶室・庭園 無料公開の御案内足利「御庭守之印」:物外軒・新藤氏庭園・浄土庭園・巌華園を御覧ください。

さいこうふれあいセンター

さいこうふれあいセンター

さいこうふれあいセンター:駐車場

さいこうふれあいセンター:駐車場

厳島神社(長尾弁財天)

厳島神社(長尾弁財天)厳島神社 長尾弁財天の詳細は、足利「長尾弁財天」「出世稲荷神社」「逆藤天満宮」の御案内 1 【厳島神社 長尾弁財天と八雲神社】を御覧ください。

手押しの信号機がある交差点

手押しの信号機がある交差点右手側に見える厳島神社(長尾弁財天)の小さな交差点があります。

交差点を左折(北)します。

交差点を左折した風景

交差点を左折した風景環状線の歩道を離れ、山に向かって歩きます。

小さな丁字路

小さな丁字路さいこうふれあいセンターの北側を走る道路との丁字路になり、さらに北に進むと、

右手側に長林寺の参道が見えてきます。

長林寺:参道

長林寺:参道参道を道なりに上ると、スイレン池があり、左に曲ると長林寺の山門が見えてきます。

長林寺:参道と山門

長林寺:参道と山門【足利逆さ川沿い散歩コース:⑥ 長林寺】

長林寺:本堂

長林寺:本堂長林寺は、室町時代の文安5年(1448)足利長尾氏の初代影人の創建によるもので、

大見禅竜禅師が開山し、長雲寺と称しました。のちの享徳2年(1453)竜沢山長林寺と現在の名に改めました。

長尾氏代々の菩提寺となり、寺運も隆盛しましたが、戦国時代末期、小田原北条家に付いた足利長尾氏は、小田原の陣で、北条家没落と命運を共にしました。

そのため、長林寺も一時衰微しますが、元和元年(1615)に再建され、さらに元禄年間(1688~1704)に別格地となり、明治維新まで多くの僧侶の道場となりました。

長林寺由緒書より抜粋

朝雲寺:勧農城(岩井山)の麓(ふもと)にありました。

岩井山については、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋 14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

<長林寺:基本情報>

| 正式名称 | 大祥山長林寺 (だいしょうざん ちょうりんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 文安5年(’1448) |

| 開 山 | 大見禅龍禅師 |

| 開 基 | 長尾影人 |

| 本 尊 | 聖観世音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884番地 |

| 電話 | 0284-21-5636 |

| 三宝院から | 徒歩:14分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | 数台あり(無料) |

<長林寺:境内>

福禄寿堂

福禄寿堂

大日如来坐像

大日如来坐像

長林寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース 5 足利七福神めぐり:③【長林寺】を御覧ください。

<長林寺から通5丁目八雲神社へ>

通5丁目八雲神社へ向かう道

通5丁目八雲神社へ向かう道長林寺から、再び環状線の歩道に戻ります。

長尾弁財天の交差点歩道を左折(東)、織姫神社方向へ進みます。

反対側の歩道に見える通5丁目八雲神社

反対側の歩道に見える通5丁目八雲神社間もなく、右手側の歩道に通5丁目八雲神社が見えてきます。

通5丁目八雲神社へは、この先、織姫神社前の横断歩道を渡ると安全です。

【足利逆さ川沿い散歩コース:⑦ 通五丁目八雲神社】

通五丁目八雲神社

通五丁目八雲神社

通五丁目八雲神社:社殿

通五丁目八雲神社:社殿通五丁目 八雲神社は、足利市通の旧郷社。天王様とも。

- 主祭神:櫛稲田姫命

- 配神:素戔嗚男尊命

- 社格:旧郷社

由緒書

貞観年間(859~877)に創建されたと伝えられています。

当地の土産神となり、天王宮と称しました。

- 本殿 天保14年(1843)に再建

- 拝殿 大正4年建築

- 末社 稲荷神社

藤原下野守村雄が疫病を鎮めるため、通5丁目と緑町に牛頭天王社、

現在の八雲神社を勧請しました。

< 通五丁目八雲神社: 基本情報 >

| 正式名称 | 通五丁目 八幡神社 下社 (やくもじんじゃ) |

|---|---|

| 主祭神 | 奇稲田姫命(くしなだひめのみこと) |

| 配祀 | 素戔嗚男命(すさのうのみこと) |

| 末社 | 稲荷神社 |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通五丁目2816番地 |

| 電話 | 0284-71-8203 |

| 長林寺から | 徒歩:14分 |

| アクセス | JR両毛線 足利駅:徒歩9分 東武 足利市駅:徒歩19分 |

| 駐車場 | 神社東側:織姫観光駐車場 |

| 特記事項 | 緑町 八雲神社 上社 通5丁目 八雲神社 下社 |

八雲神社:扁額

八雲神社:扁額

神社前:イチョウ

神社前:イチョウ足利市重要文化財(天然記念物)昭和57年10月18日 指定

通5丁目八雲神社の詳細は、『渡良瀬橋』の歌と5つの「八雲神社」巡り 4 【八雲神社】足利市通五丁目を御覧ください。

<通五丁目八雲神社から足利織姫神社へ>

足利織姫神社:正面大鳥居

足利織姫神社:正面大鳥居

織姫観光駐車場

織姫観光駐車場通五丁目八雲神社は、織姫観光駐車場の西隣に鎮座しています。

そして、織姫観光駐車場の前に、足利織姫神社の正面大鳥居があります。

【足利逆さ川沿い散歩コース:⑧ 足利織姫神社】

足利織姫神社:社殿

足利織姫神社:社殿足利織姫神社の御祭神は、機織をつかさどる《天御鉾命》と織女である《天八千々姫命》の二柱の神様です。

御祭神は、共同で織物(生地)を織って、天照大御神に献上したといわれています。

織物は、経糸と緯糸が織りあって織物(生地)となることから、男女二人の神様を御祭神とする縁結びの神社といわれるようになりました。

また、織物をつくる織機や機械は、鉄でできているものも多いことから全産業の神様といわれ、7つの御縁を結ぶ産業振興と縁結びの神社といわれています。

足利織姫神社 案内パンフレット より

<足利織姫神社:基本情報>

| 名 称 | 足利織姫神社 |

|---|---|

| 祭 神 | 天御鉾命 (あめのみほこのみこと) 天八千々姫命 (あめのやちちひめのみこと) |

| 所在地 | 神社:〒326-0817 栃木県足利市西宮町3889番地 奉賛会事務所:〒326-0817 足利市通三丁目2589 (足利織物会館内) |

| 電 話 | 事務所:0284-22-0313 Fax:0284-22-3720 (お問い合わせは、平日のみ) |

| 通5丁目八雲神社から | 徒歩:2分 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 JR足利駅 :徒歩30分 東武足利市駅 :徒歩30分 (カーナビ入力:手打ちそば 伊とう 足利市巴町3890-17 ☎0284-21-5201 織姫山へ上がり、本殿右手側の 中腹の駐車場を御利用ください) |

| 社務所受付時間 | 午前9時~午後4時(年中無休) |

| 駐車場 (すべて無料) |

① 織姫駐車場(本殿東側 織姫山中腹) :30台 身障者用1台 ② 織姫公園駐車場(本殿裏側 織姫山頂上) :28台(乗用車専用) ③ もみじ谷駐車場 (ホワイトパレス手前:11台:乗用車専用) ④ 織姫観光駐車場(本殿登り口 一の鳥居前) :バス1台 乗用車13台 ⑤ さいこうふれあいセンター(足利市西宮町 2838番地)旧西小学校跡地 (一の鳥居より150m西側の山側) :バス2台 乗用車29台 |

<足利織姫神社:恋人の聖地>

足利織姫神社:社殿のライトアップ

足利織姫神社:社殿のライトアップ

足利織姫神社から望む:初日の出

足利織姫神社から望む:初日の出

足利織姫神社:愛の鐘

足利織姫神社:愛の鐘足利織姫神社の詳細は、足利織姫神社:大切な人と行きたい<縁結び>を御覧ください。

<足利織姫神社から法玄寺へ>

足利織姫神社前の歩道橋

足利織姫神社前の歩道橋織姫交差点に架かる歩道橋を渡らずに下をくぐると、今まで姿を隠していた逆さ川が、再び出現します。

川面を現す逆さ川

川面を現す逆さ川流れに沿って進むと、法玄寺入り口に到着します。

法玄寺入り口

法玄寺入り口【足利逆さ川沿い散歩コース:⑨ 法玄寺】

法玄寺:本堂

法玄寺:本堂鎌倉幕府を創設した源頼朝の妻政子の妹が、北条時子です。

時子は足利義兼の妻で、足利の地に住んでいました。

義兼が鎌倉に滞在した折時子は、側女の讒言により密通の嫌疑をかけられ自害しました。

義兼の後妻の子足利義純は、義理の母である時子の菩提のために寺院を建立することを決意し、当山が真言宗の寺として足利に創建されました。

浄土宗 法玄寺 (境内掲示より)

<法玄寺:基本情報>

| 名 称 | 帝釈山 智願院 法玄寺 (たいしゃくざん ちがんいん ほうげんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 創 建 | 1200年頃 |

| 再 建 | 慶長11年(1606) |

| 開 山 | 再建時は寂蓮社照誉芳陽上人 |

| 開 基 | 再建者は小林十郎左衛門 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 知恩院 |

| 所在地 | 〒326-0805 足利市巴町2545番地 |

| 電 話 | 0284-21-2790 |

| 織姫神社から | 徒歩:2分 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約17分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約17分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約28分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

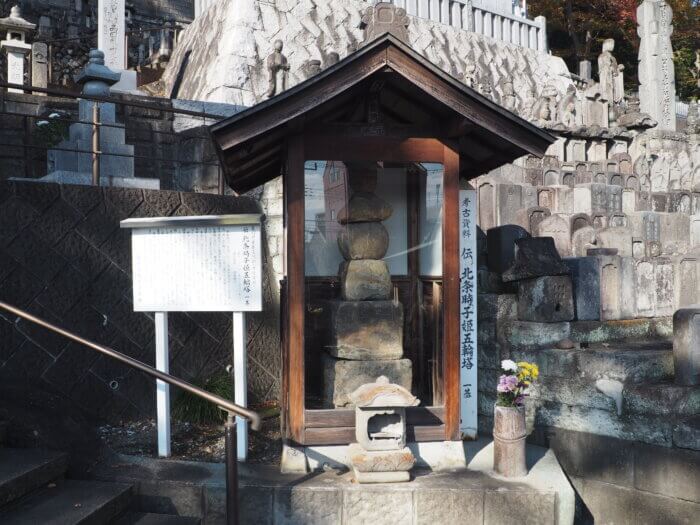

<法玄寺:北条時子姫五輪塔>

北条時子姫五輪塔

北条時子姫五輪塔時子の法号は智願院殿、義純の法号は法玄大禅定門でした。

また義純の後妻は未亡人で、先夫畠山重忠は帝釈天の化身との説がありました。

そこで当山は、帝釈山、智願院、法玄寺となりました、当山はは、戦乱の世を経て荒廃していました。

江戸幕府が開かれ平和な世になると、足利では地元の有力者である小林十郎左衛門が代官となりました。

十郎左衛門は法玄寺の再興をを決意し、慶長11年(1606)当山を浄土宗の寺として再建しました。

平成21年7月 浄土宗 法玄寺 (境内掲示より)

鑁阿寺:蛭子堂

鑁阿寺:蛭子堂北条時子を祀る鑁阿寺境内にある蛭子堂です。

法玄寺の詳細は、足利まちなか寺院:高福寺・法玄寺・三宝院の御案内 2 【足利まちなか寺院:法玄寺】

鑁阿寺:蛭児堂の詳細は、国宝「鑁阿寺」:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」

4 【国宝:鑁阿寺】<鑁阿寺:おひるこさま>を御覧ください。

<法玄寺から徳正寺へ>

法玄寺の塀に沿って流れる逆さ川

法玄寺の塀に沿って流れる逆さ川逆さ川の流れに沿って、歩道を東に進みます。

歩道橋を越えた分岐点

歩道橋を越えた分岐点間もなく、歩道橋に着きます。

信号のある交差点を逆さ川に沿って歩道を進みます。

途中から一方通行になる道

途中から一方通行になる道逆さ川は南から北へ、まして山に向かって流れています。

徳正寺:山門

徳正寺:山門しばらく逆さ川沿いを歩くと、徳正寺の山門に到着します。

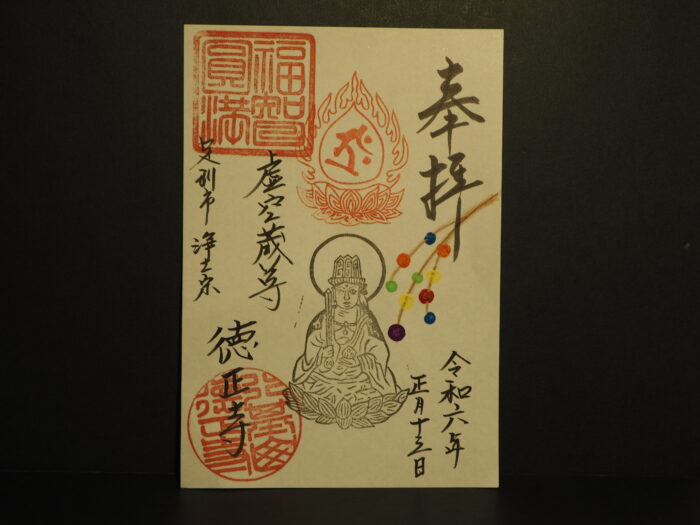

【足利逆さ川沿い散歩コース:⑩ 徳正寺】

徳正寺:本道

徳正寺:本道

徳正寺:須弥壇

徳正寺:須弥壇

徳正寺:阿弥陀如来

徳正寺:阿弥陀如来行基山 徳正寺は、天平3年(731)、奈良時代の高僧行基上人によって開かれました。

古くから足利では虚空蔵様と呼ばれて親しまれ、毎年1月13日には『まゆ玉市』が開かれています。

昔は養蚕が盛んなこの地で「蚕や繭が育つように」という行事でしたが、近年では「織物・家業が繁盛しますように」と商売繁盛を願い、参道では「まゆ玉」が売られ、大勢の人で賑わいます。

行基山 徳正寺HPより

<徳正寺:基本情報>

| 名 称 | 行基山 徳正寺 (ぎょうきざん とくしょうじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 開 山 | 天平3年(731) |

| 開 宗 | 承安5年(1175) |

| 開 基 | 行基上人 |

| 本 尊 | 阿弥陀仏(阿弥陀如来) |

| 本 山 | 知恩院 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2090番地 |

| 電 話 | 0284-21-5797 |

| 法玄寺から | 徒歩:8分 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約16分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約15分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

<徳正寺虚空蔵堂:まゆ玉市>

徳正寺」まゆ玉市のポスター

徳正寺」まゆ玉市のポスター

徳正寺:虚空蔵堂

徳正寺:虚空蔵堂

徳正寺まゆ玉市:虚空蔵堂

徳正寺まゆ玉市:虚空蔵堂

徳正寺:虚空蔵堂の祭壇

徳正寺:虚空蔵堂の祭壇

徳正寺:虚空蔵菩薩の御朱印

徳正寺:虚空蔵菩薩の御朱印

徳蔵寺:山門

徳蔵寺:山門1月13日、恒例の「まゆ玉市」が行われます。

例年、徳正寺の境内や参道には、商売繁盛や家内安全を願う参拝者で賑わいます。

徳正寺には、虚空蔵菩薩像が祭られており、市は江戸時代中期(1789年)、同像を修復した際に始まったと伝えられています。

まゆ玉市当日の参道

まゆ玉市当日の参道現在に至るまで、280年の歴史的伝統行事となっており、市が継続的に行われているのは、全国でも珍しいといわれています。

徳蔵寺:まゆ玉

徳蔵寺:まゆ玉参道や境内では、色とりどりの「まゆ玉飾り」、「だるま」、「招き猫」などの縁起物や、

一年の無事を祈る「お札」、「お守り」などが勢揃いします。

徳正寺まゆ玉市:だるま

徳正寺まゆ玉市:だるま<徳正寺から法楽寺へ>

法楽寺:入り口

法楽寺:入り口徳正寺を出て、再び逆さ川の流れに沿って北に進むと、足利織姫神社へ向かう道(自動車道)に着きます。

足利織姫神社へは、先に御案内した正面大鳥居の石段を徒歩で参詣する方法と、社殿近くの駐車場を利用する方法があります。

丁字路を左折(西)すると、突き当たりに法楽寺の参道が見えます。

法楽寺:参道

法楽寺:参道分岐を右に曲ると足利織姫神社へ向かう上り坂となり、突き当たりに、法楽寺の参道、山門、本堂が見えます。

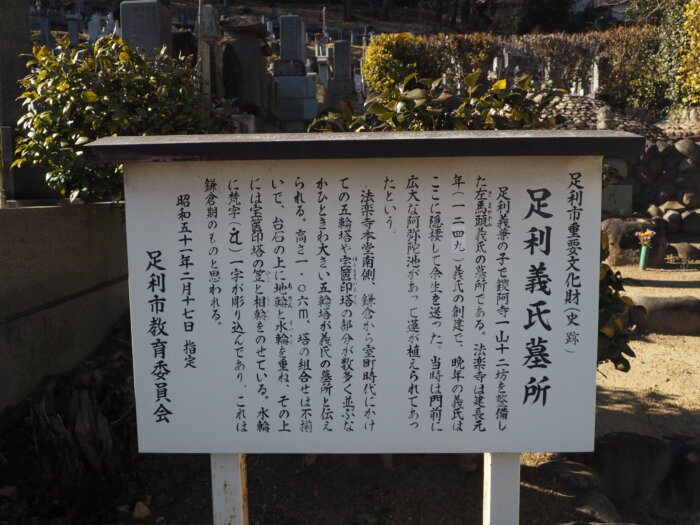

【足利逆さ川沿い散歩コース:⑪ 法楽寺】

法楽寺:参道と山門

法楽寺:参道と山門

法楽寺:本堂

法楽寺:本堂京都の銀閣寺を模している美しい本堂です。

正義山 法楽寺は、足利義氏によって建長元年(1249)に草創された。

法楽寺の山号と寺号は義氏公の法名「法楽寺殿正義大禅門」に因る。

天文年間(1532-54)の火災後、法楽寺は太岫玄修和尚によって弘治3年(1557)、曹洞宗として再興される。

その後正徳2年(1712)二代足利藩主戸田忠囿は、法楽寺を戸田家の菩提寺としたが、万延元年(1860)再度の火災を被ってしまう。

足利の伝説「片葉の葦」は、法楽寺山門外にあった「阿弥陀ヶ池」にまつわるものである。

曹洞宗 正義山 法楽寺 由緒

<法楽寺:基本情報>

| 名 称 | 正義山 法楽寺 (しょうぎざん ほうらくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 建長元年(1149) |

| 開 山 | 太岫玄修大和尚 |

| 開 基 | 足利義氏公 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2067番地 |

| 電 話 | 0284-21-5884 |

| 徳正寺から | 徒歩:6分 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約25分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約25分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 特記事項 | ・志納料:お気持ちを納める。 御朱印(書き置き)実施日 ・第1第3水曜日/月 10:00~15:00 ・第2第4日曜日/月 13:00~16:00 ・B6(128×182mm) ・A6(105×148mm) (2種類から選択) ・2~3ヶ月おきに御朱印の 絵を変更予定。 |

<法楽寺:足利義氏墓所>

三代足利義氏公坐像:足利遊学館より

三代足利義氏公坐像:足利遊学館より足利遊学館の詳細は、足利観光案内・着付け体験は「足利まちなか遊学館」からスタート!を御覧ください。

法楽寺:足利義氏墓所

法楽寺:足利義氏墓所

法楽寺:足利義氏墓所の説明板

法楽寺:足利義氏墓所の説明板<法楽寺:片葉の葦(あし)>

法楽寺:山門

法楽寺:山門法楽寺大門の左手側前に、10㎡ほどの池があって、弥陀の池(阿弥陀ヶ池)と呼ばれていました。

現在では、埋め立てられてしまいました。

いい伝えによると、義氏が引退してここに居を構えて間もないある夜のこと、夢の中にあらわれた阿弥陀如来から、「早く池の中から出してくれるように・・・」というお告げをうけました。

さっそく、池をさらったところ、底の方から泥にまみれた仏像が出てきたので、これを本尊として法楽寺を造営したということです。

義氏は、この池を弥陀の池と名づけ、「浮世をば、渡良瀬川に みそぎして

弥陀の池辺に 住むぞうれしき」と詠じています。ところで、この弥陀の池に生える葦は、どういう理由かわかりませんが、片方にしか葉がないため「片葉の葦」と尾ばれて、足利の七不思議にあげられています。

台 一雄 (1997).足利の伝説 岩下書店 pp.164-167

<法楽寺:境内>

法楽寺:鐘楼

法楽寺:鐘楼

法楽寺:手水舎

法楽寺:手水舎

法楽寺:六地蔵

法楽寺:六地蔵

山から望む法楽寺

山から望む法楽寺

山から望む法楽寺と市内の風景

山から望む法楽寺と市内の風景<法楽寺から樹覚寺へ>

樹覚寺前

樹覚寺前法楽寺のお隣には、明石山 樹覚寺があります。

樹覚寺は、浄土真宗本願寺派のお寺で、心あたたまるお寺です。

樹覚寺:寒梅

樹覚寺:寒梅【足利逆さ川沿い散歩コース:⑫ 樹覚寺】

樹覚寺:参道と山門

樹覚寺:参道と山門

樹覚寺:本堂

樹覚寺:本堂樹覚寺(眞宗)宗覺和尚創建

一位置 本市本城三丁目に在り、明石山樹覺寺といふ。眞宗本願寺派に属す。本尊は阿弥陀如来なり。

二沿革 孝明天皇の嘉永六年(紀元2513年)十月、越後の僧宗覺和尚の創建なり。

近年、檀家田村彦七其の他の寄進喜捨により、本堂・庫裡を改築し、山門・鐘樓を新築し、境内及び墓地の整理を行ひ、一山の面目ために更新せり。

現在、佐藤宗善、檀家百三十戸あり。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,223-1,224

現住職:佐藤 純英 和尚

<樹覚寺:基本情報>

| 名 称 | 明石山 樹覚寺 (あかしさん じゅかくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土真宗本願寺派(西本願寺) |

| 創 建 | 嘉永6年(1853) |

| 開 山 | 宗覚和尚(越後の人) |

| 開 基 | 宗覚法師 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 龍谷山本願寺(西本願寺) |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2055番地 |

| 電 話 | 0284-21-4407 |

| 法楽寺から | 徒歩:2分 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約22分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約22分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約27分 北関東自動車道足利IC:14分 北関東自動車道佐野藤岡IC:34分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 特記事項 | 足利市で唯一の浄土真宗本願寺派の寺。 |

<樹覚寺:本堂>

樹覚寺:本堂の扁額

樹覚寺:本堂の扁額本堂の扉に貼られた参拝者への案内を拝見して、思わず心が温まりました。

「どうぞ、本堂に入ってお参りください」

樹覚寺本堂:須弥壇

樹覚寺本堂:須弥壇

樹覚寺本堂:阿弥陀如来

樹覚寺本堂:阿弥陀如来

「どんな話も、聴いてくださる」

そんな優しい本堂の雰囲気に、ただただ感動します。

<樹覚寺:境内>

樹覚寺:あけし安穏道(納骨堂)

樹覚寺:あけし安穏道(納骨堂)

樹覚寺:あけし安穏堂「六字名号」

樹覚寺:あけし安穏堂「六字名号」親鸞聖人が「世の中安穏なれ、仏法広まれ」と願われた、誰もが心豊かに生きられる社会の実現を願っています。

樹覚寺 HPより

やさしい陽をあびる樹覚寺:鐘楼

やさしい陽をあびる樹覚寺:鐘楼

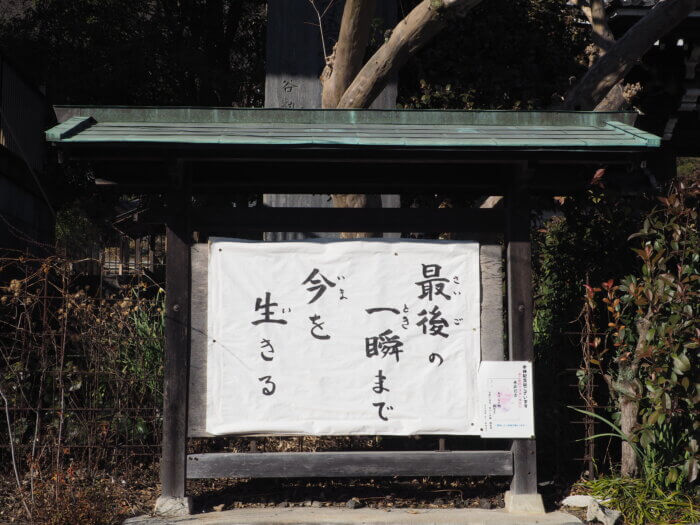

樹覚寺:心にしみる言霊

樹覚寺:心にしみる言霊「最後の 一瞬まで 今を 生きる」

<樹覚寺から本城厳島神社へ>

逆さ川の道

逆さ川の道逆さ川の流れに沿って、北へ進みます。

本城厳島神社(明石弁財天)前

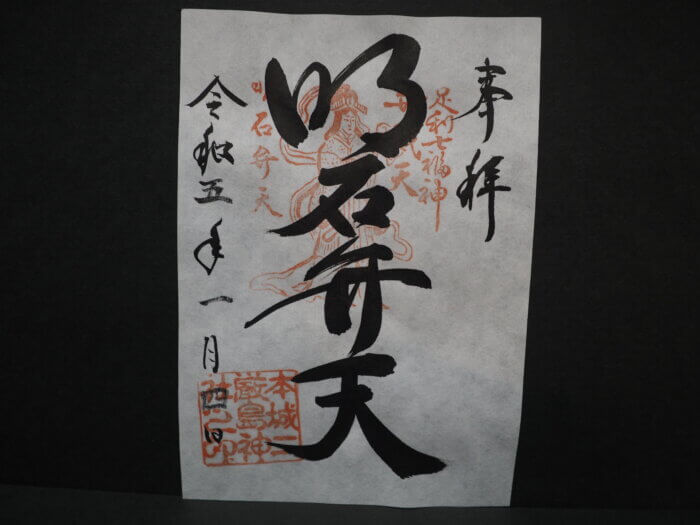

本城厳島神社(明石弁財天)前足利七福神めぐり:弁財天のひとつ本城厳島神社(明石弁財天)は、別名「美人弁財天」とも呼ばれています。

【足利逆さ川散歩コース:⑬ 本城厳島神社】

本城 厳島神社:鳥居

本城 厳島神社:鳥居

本城厳島神社:社殿

本城厳島神社:社殿足利七福神 (明石弁天 美人弁天)

祭壇

祭壇寛政5年(1793)の建立で、明治維新前は、「明石弁天祀」といわれていました。

昔、この里に清い水が湧く泉があったので、水にゆかりの深い神として、奉祀したと

伝えられています。境内にある「美人弁天」は、厳島神社の御祭神、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の分身です。

奉祀:神仏・祖霊などをおまつり申しあげること。

<本城厳島神社:基本情報>

| 正式名称 | 本城厳島神社 (ほんじょう いつくしまじんじゃ) |

|---|---|

| 祭 神 | 市杵島姫命 (いちきしまひめのみこと) |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城二丁目1805 |

| 電話 | 0284-42-0525(本城厳島神社) 0284-41-1382(美人弁天事務所) |

| アクセス・樹覚寺から | 500m 徒歩10分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車5分 徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:車10分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 特記事項 | 「六角の宮」開扉日:第1・3日曜日 |

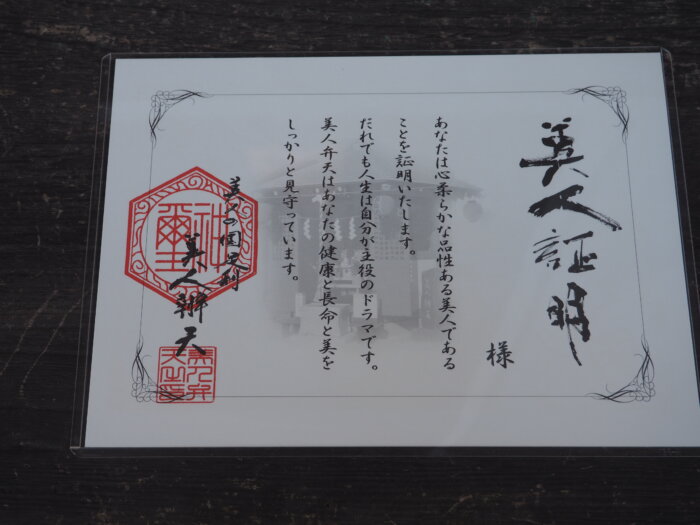

<美人証明書>

「明石弁天」美人証明書

「明石弁天」美人証明書

明石弁天:美人証明書(裏)

明石弁天:美人証明書(裏)「美人証明書」は、本城厳島神社「美人弁天」で発行される「美人」を証明するお守りです。(有料)

「美人弁天」にとっての「美人」とは、外見的な美しさではなく、全ての女性が持つ、

「女性の心のやさしさ」を守り、証明するもの、だそうです。(安心しました)

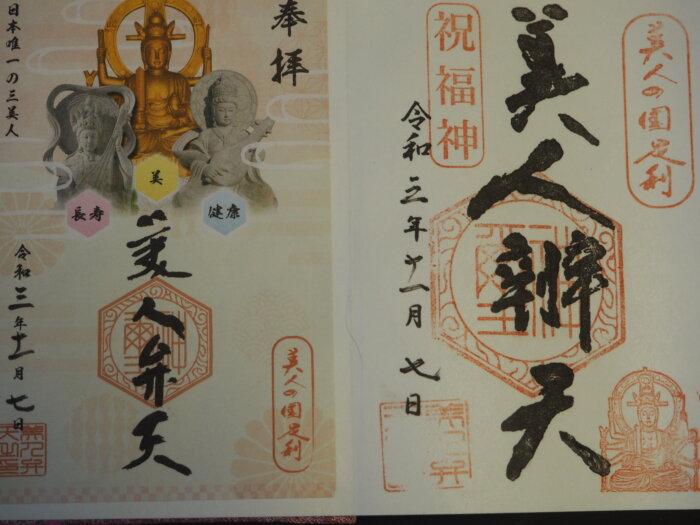

<御朱印>

明石弁財天:御朱印

明石弁財天:御朱印

本城厳島神社:御朱印

本城厳島神社:御朱印開扉日は、毎月第1・3日曜日で、開扉日以外は、「カー&サイクルタナカ」:本城二丁目

「お菓子のロア朝倉総本店」:朝倉町で発行されます。

「お守り」「証明書」など

「お守り」「証明書」など<美人弁財天>

美人弁財天

美人弁財天弁財天は、七福神の中で唯一の女神です。元は、インドの水の神と崇拝されていましたが、

川のせせらぎが奏でる音色から、音楽の女神とも呼ばれています。

そのため、広く技芸、文芸などの才能をもたらす神となりました。現在は、福徳財宝を授ける神としても信仰されています。

本城厳島神社の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース 4 足利七福神めぐり:② 【本城厳島神社】を御覧ください。

<本城厳島神社から心通院へ>

心通院に向かう道

心通院に向かう道本城厳島神社を後に、さらに北へ進みます。

心通院へ自転車や徒歩で向かう場合、少し分かりづらい地形になっていますので、

説明します。

心通院に向かう道

心通院に向かう道ひたすら「逆さ川」の川下を目指しましょう。

心通院に向かう道

心通院に向かう道逆さ川沿いの歩道は、道路から離れ、人や自転車が通れるほど狭くなります。

心通院:山門

心通院:山門逆さ川沿いをしばらく歩くと、左手側に心通院山門が見えてきます。

【足利逆さ川沿い散歩コース:⑭ 心通院】

心通院:本堂

心通院:本堂

心通院:本堂の須弥壇

心通院:本堂の須弥壇当寺は、永禄9年(1566)足利長尾五代目政長が、両親 憲長夫妻 菩提のため創建されました。

昭和38年 鉄筋立て八角形の本堂を再建しました。

釈迦牟尼仏をご本尊とし、「己を無にして、他のために尽くす」<利他行>に

生きる感謝報恩合掌の生活を教えとしています。ここに、海運、福寿、智恵の寿老人が祀られ、安産子育延命地蔵菩薩、ぼけ除け観音菩薩とともに、霊験あらたかなため、延命長寿、海運厄除け、家内安全等を願い、広く信仰されています。

境内 由緒書 より 抜粋

<心通院:基本情報>

| 正式名称 | 大圓山 心通院 (だいえんざん しんつういん) |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 永禄9年(1566) |

| 開 山 | 学英宗益和尚 |

| 開 基 | 長尾政長 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1742番地 |

| 電話 | 0284-41-3202 |

| 本城厳島神社から | 徒歩7分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車8分 徒歩30分 東武足利市駅:車10分 徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:車15分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 特記事項 | 御朱印は発行されていません。 |

<心通院:境内>

心通院:地蔵尊

心通院:地蔵尊

地蔵尊・寿老人

地蔵尊・寿老人

心通院の鐘楼

心通院の鐘楼

長尾氏墓所

長尾氏墓所

長尾氏墓所から臨む風景

長尾氏墓所から臨む風景心通院の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース 3 足利七福神めぐり:①【心通院】を御覧ください。

<心通院から足利雷電神社へ>

心通院前から足利雷電神社へ向かう道

心通院前から足利雷電神社へ向かう道心通院から足利雷電神社へは、逆さ川から離れ、山の方向へ進みます。

心通院には、足利本城保育園があり、保育園脇の道を北に進みます。

足利雷電神社へ向かう道

足利雷電神社へ向かう道突き当たりを左折(西)します。

足利雷電神社へ向かう道

足利雷電神社へ向かう道間もなく、「止まれ」表示のある十字路に着きます。

十字路を右折(北)します。

足利雷電神社へ向かう道

足利雷電神社へ向かう道さらに山に向かって進みまっす。

足利雷電神社へ向かう道

足利雷電神社へ向かう道右手側には県立足利高等学校があります。

足利雷電神社へ向かう道

足利雷電神社へ向かう道足利高等学校を過ぎると、突き当たりに青木病院があります。

足利雷電神社へ向かう道

足利雷電神社へ向かう道突き当たりの丁字路を左折します。

足利雷電神社:山門

足利雷電神社:山門青木病院のお隣に、足利雷電神社の参道があります。

左手側の案内板に「足利市指定重要文化財 足利雷電神社 大和流神代神楽 約400m ⇒ 」の表示があります。

【足利逆さ川沿い散歩コース:⑮ 足利雷電神社】

足利雷電神社:鳥居

足利雷電神社:鳥居

足利雷電神社:社殿

足利雷電神社:社殿天喜2年(1054)足利成行公により草創創建。

永正9年(1512)長尾景長公により社殿造営。

天保14年(1843)戸田氏により社殿修復。

明治42年(1909)10月厳島厳島神社、大正12年(1923)8月、八雲神社を合祀。

境内 パンフレット

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,117-1,122

<足利雷電神社:基本情報>

| 正式名称 | 足利雷電神社 |

|---|---|

| 主祭神 | 大雷神 |

| 配 神 | 市杵島姫命 大山昨神 素戔嗚尊 |

| 境内社 | 若宮神社(天津日高日子穂穂見命) 小谷神社(日枝大神・八坂神社) 機姫社(機大神) 生駒社・厳島神社 八雲神社 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1562番地 |

| 心通院から | 徒歩:16分 |

| アクセス | JR両毛線 足利駅:徒歩約28分 東武 足利市駅:徒歩約33分 |

| 駐車場 | 神社東側:雷電山の中腹 |

| 特記事項 | 春祭:毎年4月第4日曜日 午前9時~午後3時 |

<足利雷電神社:大和流神代神楽>

神楽殿

神楽殿

神楽殿:扁額

神楽殿:扁額雷電神社の神楽は、明治11年に神殿改築と堂字に神楽殿が造営され、伊勢西国から伝えられた大和流神代神楽が演ぜられ、今日まで継承保存されてきたもので、舞衣装、道具等も揃い、同系統の樺崎八幡宮や示現神社のものと遜色のない立派なものである。

境内由緒書 より(抜粋)

足利雷電神社 大和流神代神楽は、現在の三重県から

伝えられました。

大和流神代神楽は、昭和60年(1985)に足利市重要無形民俗文化財に指定され現在も

継承されています。

神代神楽の演目は、21種類あり「泰平の舞」をはじめ12種類を奉納することが多いようです、

<足利雷電神社:神鳴石(かみなりいし)>

神鳴石(かみなりいし)

神鳴石(かみなりいし)

神鳴石の碑

神鳴石の碑大昔、大雷神(おおいかずちのかみ)がこの石の上にお降りになったと伝えられることから「神鳴石」または「御座石」(ございし)と呼ばれています。

長尾け景長公がここに社殿を建てやものも、この石のいわれを聞いたためで、古くから災難よけ、子供の開運の守り神として庶民の信仰を集めていたようで

「小谷雷電」(こやらいでん)の名で近郊近在に知られていたようです。境内由緒書 より

<足利雷電神社:諸病平癒ノ御塩>

雷電神社:諸病平癒ノ御塩

雷電神社:諸病平癒ノ御塩令和3年に兩崖山林火災により、雷電神社の所蔵品の中に、長尾氏3代景長公(1464~1528)ゆかりの「諸病平癒ノ御塩 御祈願ノ御方ハ自由ニオトリクダサイ」と書かれた古い木札が見つかりました。

この度、雷電神社では諸病平癒ノ御塩を再現し、拝殿前に設置され、参拝者に無料で提供されています。

諸病平癒ノ御塩には、疫病退散の小豆も入っており、小袋には、

足利城主 長尾景長公が病に伏した際、雷電神社の神饌の塩を粥に入れて食したら病が速やか平癒した。

とあります。

また、「お塩:人間のふる里は海 塩のふる里は海水小豆:あずきの赤は魔除けの赤 古来あずきは藥」(食べられません)とも。

<足利雷電神社:境内>

参道と狛犬

参道と狛犬

境内社

境内社参道の右手側に、織姫神社と生駒神社があり、左手側に小谷社神社があります。

小谷社神社

小谷社神社参道には、趣のある句碑が建ち並び、参詣者の気持ちを和ませてくれます。

中には、こんな可愛いらしい句もありました。

参道に立ち並ぶ句碑

参道に立ち並ぶ句碑

雷電神社から望む風景

雷電神社から望む風景神楽殿の脇にある休憩スペースから望む風景です。

雷電神社から、もと来た道を戻りながら、鑁阿寺、足利学校、高福寺、閻魔堂、常念寺などに立ち寄って、足利公園駐車場にもどるなど、市内にはたくさんの観光スポットがあります。

また、美味しい蕎麦処や喫茶店などもありますので、どうぞ御利用いただき、足利まちなか散策をお楽しみくだされば幸いです。

【足利逆さ川沿い散歩コース: 逆さ川ってどんな川?】

逆さ川:田崎草雲美術館前

逆さ川:田崎草雲美術館前今さらですが、そもそも、逆さ川って何なんでしょう?

田崎草雲美術館から足利公園、八雲神社、織姫神社を流れるお堀は知っていますが・・・。

逆さ川の水は、いったい、どこから流れてくるのでしょうか?

<足利逆さ川について>

蓮岱山隧道付近

蓮岱山隧道付近逆さ川の正式名称は、「柳原用水」です。

用水沿いの階段を上ると、「蓮岱館」:老舗料亭の玄関脇に出ます。

隧道付近の階段へは、足利公園方向から車では行けず、徒歩で連岱館の建物脇を通らせてもらいましょう。

台 一雄著『足利の伝説』によると、

柳原用水は、延長約12kmあり、足利市葉鹿町地内から渡良瀬川の水を引き入れ、

山前、三重地区の南部を貫流し、蓮台寺山隧道を通ります。第42話 さかさ川 ー 七不思議の一つ ー pp.152-154

との記載がありました。

逆さ川は、蓮台山の隧道を通過すると、足利公園の南から(草雲美術館前)北に流れ、總社八雲神社、福巌寺の前を通過し、通七丁目地内の県道67号線(中央通り)を横切ります。

そして、三宝院の前から東に折れ、「さいこうふれあいセンタ-」(旧 市立西小学校)、織姫山のすそをまわっって再び北に向かい、本城、江川を経て市内北部の袋川に合流しています。

柳原用水(逆さ川):足利公園前

柳原用水(逆さ川):足利公園前<足利逆さ川隧道下流:蓮台寺川>

蓮台寺川

蓮台寺川逆さ川は、蓮岱山の隧道を通って足利公園前へ流れ、隧道を通らない蓮台寺川は、輦岱山の西側をまわり、東(JR両毛線に沿って南側)に流れます。

逆さ川は、JR両毛線の北側を流れたのち、足利公園、八雲神社の方向に向かって折れ、北に流れて行きます。

蓮台寺川:遊歩道

蓮台寺川:遊歩道蓮台寺川を下流に沿って歩き、JR両毛線の線路をくぐると、草雲橋に着きます。

草雲橋

草雲橋

橋名板:「草雲橋」

橋名板:「草雲橋」

橋名板:「蓮台寺川」

橋名板:「蓮台寺川」蓮台寺川は、JR両毛線の南側沿いを東に流れています。

そのため、蓮台寺川は、足利公園や草雲美術館側から見ることができません。

蓮台寺川を通るJR両毛線

蓮台寺川を通るJR両毛線蓮台寺川は、JP両毛線と交差した後、東へと「草雲橋」に向かって流れています。

草雲美術館前を走る電車:蓮台寺川方向より

草雲美術館前を走る電車:蓮台寺川方向より<足利逆さ川:どこまで流れてる?>

逆さ川の北端付近

逆さ川の北端付近逆さ川の北端付近の風景です。

これより、流れを東に変えて袋川を目指します。

足利市江川町2丁目交差点に向かう逆さ川

足利市江川町2丁目交差点に向かう逆さ川東に折れて流れる逆さ川は、県道208号(松田大月線)の江川町2丁目交差点(約30m)に向かって流れます。

袋川に向かう逆さ川

袋川に向かう逆さ川江川町2丁目交差点の下を流れた後、さらに東へと袋川に向かって流れていきます。

逆さ川と袋川の合流地点にある水門

逆さ川と袋川の合流地点にある水門やがて逆さ川は、袋川に合流します。

江川町2丁目交差点から水門までの距離は、約420mです。

袋川

袋川逆さ川合流付近の袋川です、

足利市最大の用水路である逆さ川(柳原用水)は、長い旅を終えて、袋川へと流れ、さらに渡良瀬川に合流します。

袋川と渡良瀬川の合流地点の風景は、渡良瀬橋と渡良瀬川に架かる12の橋 7 福猿橋(ふくさるばし)を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…