「渡良瀬橋」、「足利学校」、「あしかがフラワーパーク」「栗田美術館」、「ココ・ファーム・ワイナリー」・・・。

「みんな、栃木県にあるんですか?」

そうです。栃木県足利市(とちぎけん あしかがし)です。

そして、「日光東照宮」や「鬼怒川温泉」なども、みんな栃木県にあるんですよ。

なんと、知らなかった人が多いこと!

それは、私たち地元の一人一人のピーアール不足?なのかも知れませんね。

そこで、今回は日本遺産である「足利学校」入り口にある、足利の分かりやすい歴史館(足利まちなか遊学館)を御案内します。

足利学校

足利学校* 足利まちなか観光スポット5拠点は以下のとおりです。

目次

【足利のわかりやすい歴史観(足利まちなか遊学館)】

今回は、 足利学校の入り口、「学校様通り」にある、足利のわかりやすい歴史観(足利まちなか遊学館)を御紹介します。(以下:歴史館)

歴史館は、観光客のみなさんはもちろん、私たち地元の者にとっても、[足利市]を再発見する絶好の施設の一つです。

足利のわかりやすい歴史館(まちなか遊学館)

足利のわかりやすい歴史館(まちなか遊学館)

足利学校入り口(学校様通り)の孔子像

足利学校入り口(学校様通り)の孔子像

歴史館は、来館無料の観光拠点です。

リニューアルされた館内は、「足利学校」「鑁阿寺」「足利織姫神社」の3拠点となりました。

そして、来館する人々に安らぎと感動を与えています。

長いすと足利歴史パネル

長いすと足利歴史パネル椅子に座ると、まるで歴史パノラマが展開されているような、迫力のあるコーナーになっています。

源姓足利氏の甲冑

源姓足利氏の甲冑館内は、室町時代の北山文化・東山文化を中心に、鑁阿寺を居城にした足利義兼、源姓足利氏の歴史を辿る機会を得る空間が広がっています。

足利尊氏の甲冑

足利尊氏の甲冑館内ヤウラの中に、NHK大河ドラマ「太平記」で用いられた足利尊氏の甲冑が控えています。

また、このヤグラの周囲には、茶器、能面なのレプチカを展示する計画があるとのことでした。

史跡足利学校コーナー

史跡足利学校コーナーまた、近隣の足利学校を紹介するコーナーも設けられ、足利学校への関心も高まる興味深い資料も掲示されています。

足利織姫神社

足利織姫神社そして、年50万人を集める足利織姫神社のコーナーには、足利織姫神社の夜景が紹介されており、今年2023年11月に開催される「夜景サミット2023in足利」を一層もり立てています。

着物着付体験コーナー

着物着付体験コーナー今まで中断していた着物や鎧(よろい)の着付、カフェが近いうちに再開されるようです。

機織り機

機織り機足利の織物の文化と歴史を伝える機織り機が展示されています。

以前は、大きな「八丁撚糸機」がひときわ目立つ存在だったのに比べ、今回の展示はコンパクトに設置されています。

そして、その背景には、足利市が一望できる航空写真が掲示されています。

休憩スペース

休憩スペース

おしゃれな傘のもとで、観光パンフレットを見たり、市内の散策計画を話し合ったりと、気軽にくつろげる休憩スペースがあります。

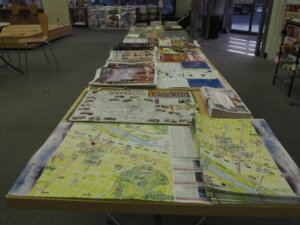

パンフレットの中には、お得に食事や買い物が楽しめるクーポンなどもあって、散策する前に一読する価値満点です。

屋倉の展示品:(2023.5.30現在)

屋倉の展示品:(2023.5.30現在)屋倉の周りには、室町時代にまつわる展示品や足利市内の名所などのパネルが、厳選されお目見えしました。(一部今なお厳選中!お楽しみに!)

屋倉の展示パネル:あしかがフラワーパーク

屋倉の展示パネル:あしかがフラワーパークあしかがフラワーパークの「奇跡の藤」。

なんと600畳ほどの大藤で、毎春開催される「ふじのはな物語~大藤まつり~」では、

多くの来園者で賑わっています。

屋倉の展示品:能面

屋倉の展示品:能面中でも、能の原型が整備されつつある室町時代後期の「謡い(うたい)」などに用いられた面が一段と目を引いていました。

それでは、この度お目見えした屋倉のパネルや展示品をギャラリーでお届けいたします。

今後、これらのパネルや展示品は、ますます充実します。

ぜひ、お越しいただき御覧ください。

<足利のわかりやすい歴史館:アーカイブ>

館内の改装風景: 2023.4.22現在

館内の改装風景: 2023.4.22現在館内展示がリニューアル中です。

現在、室町時代の文化再現中!

リニューアルオープンが楽しみですね。

観光客や足利市民の憩いの場を提供してくれる遊学館、感謝の気持ちを込めて、なつかしい館内の様子をアーカイブします。

入口を入ると、開放的な休憩スペースが展開されていました。

畳のキッズコーナー

畳のキッズコーナー今回、畳のキッズコーナーも設置されて、小さなお子様も楽しめる空間が広がっています。

キッズコーナーの中央に置かれた「輪投げ」

キッズコーナーの中央に置かれた「輪投げ」

休憩用のテーブルセット

休憩用のテーブルセットショーウインドウには、「足利氏のふるさと」コーナーが新たに設けられ、鎧や甲を中心に、「足利灯り物語」で美しい立役者となった傘も展示されています。

このほど、足利市にまつわる貴重な展示物がコンパクトに紹介されるようになり、テーブルセットも置かれ「おもてなし」の空間が拡大されていました。

館内中央にまとめられた展示物

館内中央にまとめられた展示物

パンフレットコーナー

パンフレットコーナーいつ来ても楽しめる観光パンフレットコーナーです。

お気に入りのパンフレットを手に、ゆっくりくつろげる「足利まちなか遊学館」のリニューアルです。

<足利のわかりやすい歴史館:アーカイブカイブ:2022年10月以前>

玄関に飾られた「おりがみ」

玄関に飾られた「おりがみ」入り口を入ると、色とりどりの「おりがみ」が、飾ってありました。

玩具と「おりがみ」

玩具と「おりがみ」これからの散策が、楽しみになる雰囲気を感じさせてくれる「おもてなし」ですね。

休憩コーナー

休憩コーナー休憩コーナーには、テーブルと椅子が、複数用意されています。

足利市内はもとより、足利市周辺の観光パンフレットや、観光クーポンが豊富に置いてあります。

(左手側の奥に、トイレがあります)

「八丁撚糸機」

「八丁撚糸機」館内でも、ひときわ目をひくのは、八丁撚糸機(はっちょうねんしき)です。

| 使用された年代 | 江戸期~昭和期 |

|---|---|

| 使用された区域 | 足利地域 |

| 所 蔵 | 足利市 |

| 糸撚り錘の数 | 160 錘 |

このダイナミックな機械は、八丁撚糸機といって、つい先年(昭和50年頃)まで足利、佐野、桐生などの織物産地で、原料の緯糸(よこいと)を撚(よ)っていました。

今でも動いているものもあります。

前近代的なものであり、「道具」といった方が正しいかも知れません。・・・

「たての糸と、よこの糸」で思い出す歌は?

そうです、中島みゆきさんの『糸』ですね。

そう言えば、足利かがやき大師の勝俣さんも、ある番組で、車を運転しながら言ってました。

「みゆきさん、足利に来て、『糸』を創作したのかも?」

織物の世界では、「経糸と緯糸」と書きます。

単なる、縦と横ではなく、両方、糸偏がついていますね。

これは、地図上の「経線と緯線」のように、互いに、単独で存在するものではないことを意味します。

相互に、一対となって、(交差して、織り成して)はじめて意味を成すものだからです。

組紐機械

組紐機械組紐機械(組紐機:くみひもき)は、糸を斜めに組み合わせた紐を編む機械です。

| 使用された年代 | 昭和期 |

|---|---|

| 使用された区域 | 主に、足利市坂西地区 (足利市西部地区) |

| 所 蔵 | 足利市 |

組紐の種類として、平形のものを「平打組み物」といいます。

特に、そのうち幅が狭いものは、「組みひも・打ちひも」といいます。

また、丸形のものを「丸打組物」といいます。

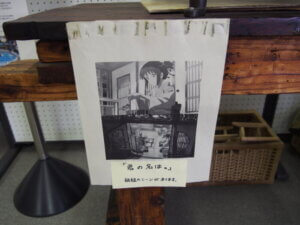

アニメに登場する組紐

アニメに登場する組紐『君の名は』に登場する組紐のシーンです。

手織機(一番簡単な平織り機)

手織機(一番簡単な平織り機)織機は、経糸(たていと)を並べておいて、ぴんと張り、そこに緯糸(よこいと)を

繰り返し通して、織っていきます。✩機械の基本動作✩

次の3つが、機械の基本的な動作となっており、これを何度も繰り返して、織物は完成します。

| 1 | ペダルを踏み、経糸を上下に分けて、その間を緯糸が通ることができるよう開口する。 |

|---|---|

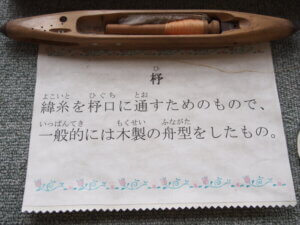

| 2 | 開口した経糸の間に、杼(ひ=シャトル)につないだ緯糸を入れて、反対側へ届かせる。 |

| 3 | 通った緯糸を筬(おさ=リード)で手前へ打ち、経糸と緯糸を組み込む。 |

この、1~3の動作を左右交互に繰り返し行います。

杼(ひ=シャトル)

杼(ひ=シャトル)

足利銘仙(めいせん)

足利銘仙(めいせん)銘仙とは先染め・平織りの絹織物で、「解し織」と呼ばれる技法で作られます。

まず、整えて並べた経糸(たていと)に、緯糸(よこいと)をざっくりと仮に織った状態にします。

そこに、型紙を使って柄を染めます。

そして、仮の緯糸を解して取り除きながら、経糸と本番の緯糸を織り合わせていくため、

「解し織」と呼ばれます。・・・

足利銘仙

足利銘仙◆銘仙と足利◆

足利の繊維の歴史は古く、奈良時代に、朝廷へ絹織物を献上したことや、平安時代に、東大寺へ織物を収めた記録が残っています。大正・昭和初期にかけては、女性の気軽なおしゃれ着として、当時、大流行した「銘仙」の産地として隆盛を極めました。・・・

遊学館で、銘仙の「着付け体験」ができます。

詳細は、「きものでまち歩き」足利まち歩き事務局の受付でどうぞ。

鎧と甲

鎧と甲「渦中(かっちゅう)体験コーナー」

鎧武者(よろいむしゃ)で、まち歩きを! 足利まち歩き事務局の受付でどうぞ。

「ちょっと、待ってください!私、銘仙、彼、渦中?」

そんな貴方のために、ちゃんと、袴(はかま)も用意されていました。

足利銘仙

足利銘仙これを着て、「鑁阿寺(ばんなじ)」散策が似合いますね。

「きものまち歩き体験」のポスター

「きものまち歩き体験」のポスター

渦中と着物

渦中と着物

糸車

糸車遊学館の窓辺には、かわいい糸車が展示されています。

なんだか、「ピタゴラスイッチ」みたいですね。

【足利のわかりやすい歴史館(まちなか遊学館):基本情報】

<アクセス>

歴史館までのアクセスは、<電車>

東武伊勢崎線 足利市駅からは、徒歩10分です。

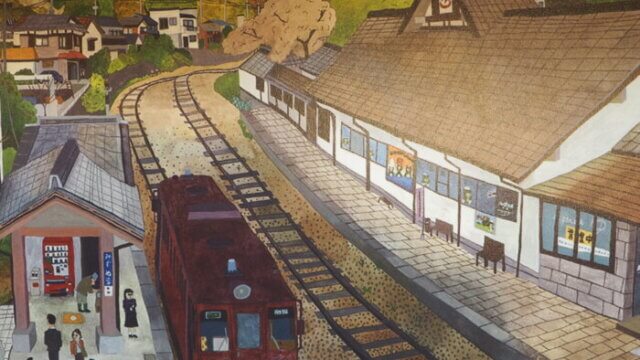

足利市駅から徒歩や車椅子で行く「太平記館」と「足利学校」ルート

JR足利駅からは、徒歩5分です。

<車>

- 東北自動車道、佐野藤岡ICから、約25分

- 北関東自動車道、足利ICから、約8分

- 太田桐生ICから、約15分

* 駐車場は、観光駐車場「太平記館」を御利用ください。

<基本情報 >

| 所在地 | 〒326-0814 栃木県足利市通1丁目2673-1 |

|---|---|

| 電 話 | 0284-41-8201 |

| 開館時間 | 午前9時~午後5時 休館日・・・毎月第3水曜日(祝日は翌日) (休館日は、足利学校と連動する月あり)・年末 |

| 入館料 | 無料 |

| 駐車場 | 建物裏側に数台ありますが、 太平記館の観光駐車場(無料)をおすすめします。 |

【足利のわかりやすい歴史館(遊学館)から市内散策へ】

歴史館で、観光パンフレットや展示物を見ながら、ゆっくり休憩しましょう。

そして、足利市内散策へと出発します。(お帰りの際に、再び入館してもいいですね)

「学校様通り」

「学校様通り」歴史館を出ると、孔子像があります。

この通りを「学校様通り」と呼んでいます。

石畳沿いの歩道を進むと、足利学校の入り口、「入徳門」に着きます。

足利学校「入徳門」

足利学校「入徳門」ここから、足利学校、鑁阿寺、太平記館へと、お好きなコースをお選びくださいね。

散策の途中、楽しいお土産屋さんや、おいしいお店もたくさんありますので、

どうぞ御利用ください。

足利学校散策は、足利学校と「松竹梅の伝説:現代かなふり松の回答!」を御紹介を御覧ください。

鑁阿寺

鑁阿寺鑁阿寺散策は、足利の人気スポットを巡る絵はがきの旅『足利スケッチ散策』

《鑁阿寺》を御覧ください。

織姫神社

織姫神社織姫神社散策は、足利織姫神社と織姫公園:大切な人と行きたい<縁結び>

を御覧ください。

太平記館南口

太平記館南口太平記館までのルートは、足利市駅から徒歩や車椅子で行く「太平記館」と足利学校」ルートを御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…