栃木県足利市にある「織姫神社」は、縁結びの神社として知られていますが、どんな神社なんでしょうか。

最初に、織姫神社の由緒、歴史、織姫公園の基本情報をお伝えします。

そして、織姫神社「正面大鳥居」(一の鳥居)の前に立つと、左手側に「縁結び坂」、直進する境内まで229階の石段があり、初めてお越しになった方は、どちらから上るか迷いますよね。

そこで、、織姫神社境内への上り方と、社殿周辺の散策の後、境内から「正面大鳥居」(一の鳥居)までの戻り方について、「おすすめのコース」を御案内いたします。

みなさまが「おすすめコース」を散策いただくことで、見落としがちなスポットも、

くまなく散策できるようになると考えました。

本稿では、足利に生まれ育った筆者ならではの視点に立ち、皆さんが楽しく、安全に散策できることを目指します。

そして、大切な人、大好きな人、仲の良いお友達のみなさんと、素敵な縁結びをしていただければ幸いです。

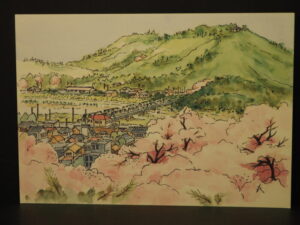

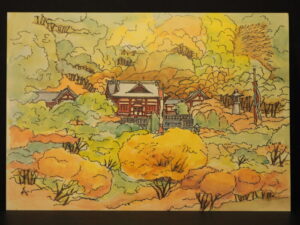

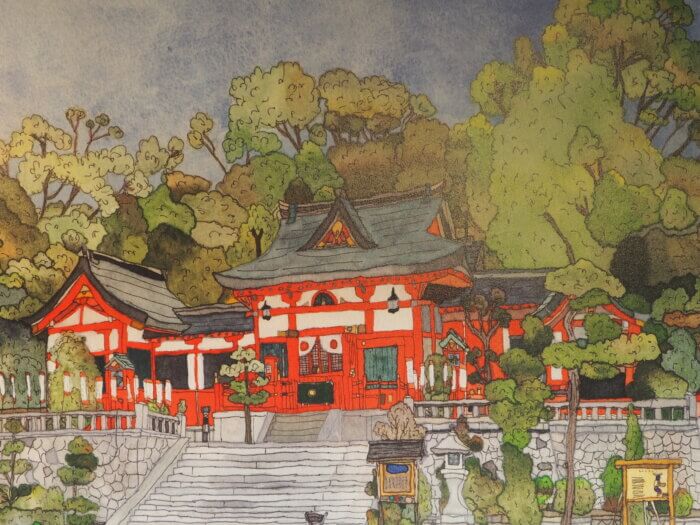

アイキャッチ画像:足利の画家 川島 直人『直人のスケッチ』2023カレンダー

『日々の終わりに “ありがとう” を想う』 より『織姫神社』2008年5月作足利岩下書店で好評発売中です。

目次

- 1 【足利織姫神社:大切な人と行きたい<縁結び>】

- 2 【足利織姫神社:縁結び・おすすめ参拝コース】

- 3 【足利織姫神社:上りは7色の鳥居「縁結び坂」から】

- 4 【足利織姫神社:社殿周辺の縁結びスポット】

- 4.1 <足利織姫神社:御朱印>

- 4.2 <足利織姫神社:御神木のスダジイ>

- 4.3 <足利織姫神社:神楽殿>

- 4.4 <足利織姫神社:ライトアップ>

- 4.5 <足利織姫神社:七夕まつり>

- 4.6 <足利織姫神社:恋人の聖地「愛の鐘」:>

- 4.7 <足利織姫神社:境内から望む景色>

- 4.8 <足利織姫神社:あしかがフラワーパークの大藤の分枝>

- 4.9 <足利織姫神社:ご利益>

- 4.10 <足利織姫神社:紅葉スポットへ>

- 4.11 <機神山(織姫山)古墳群>

- 4.12 <織姫公園レストラン棟:ホワイトパレス>

- 4.13 <織姫公園:愛を語る展望台で縁結び>

- 4.14 <織姫公園:春の息吹>

- 4.15 <織姫公園:もみじ谷駐車場・休憩所>

- 4.16 <織姫公園から県立自然公園:縁結びハイキングコース>

- 5 【足利織姫神社:下りは「石段参道」で】

【足利織姫神社:大切な人と行きたい<縁結び>】

足利織姫神社 社殿

<足利織姫神社:歴史>

足利織姫神社:御祭神

足利織姫神社:御祭神足利織姫神社の御祭神は、機織をつかさどる《天御鉾命》と織女である《天八千々姫命》の二柱の神様です。

御祭神は、共同で織物(生地)を織って、天照大御神に献上したといわれています。

織物は、経糸と緯糸が織りあって織物(生地)となることから、男女二人の神様を御祭神とする縁結びの神社といわれるようになりました。

足利織姫神社:社紋(よこ糸・たて糸)

足利織姫神社:社紋(よこ糸・たて糸)また、織物をつくる織機や機械は、鉄でできているものも多いことから全産業の神様といわれ、7つの御縁を結ぶ産業振興と縁結びの神社といわれています。

足利織姫神社 案内パンフレット より

<足利織姫神社:伊勢神宮と縁結び>

徳富蘇峰撰文による「造営碑」と「友愛義団」

徳富蘇峰撰文による「造営碑」と「友愛義団」

| 年 代 | 沿 革 |

|---|---|

| 宝永2年(1705) | 足利の守護神として二柱の神を 伊勢神宮所管より勧請 |

| 明治12年(1879) | 現在の地に社殿建造 (翌年火災により焼失) |

| 昭和12年(1937) | 現在の社殿、神楽殿等完成 |

| 平成29年(2017) | 遷宮80年 |

織姫神社にお越しになった方でも、昔は「機神神社」として、足利市通四丁目から、

現在の織姫山に移ったことはご存じないかも知れませんね。

♬ 神輿かついで織姫まつり 神楽囃子は花降らす トコトロリコトンカラリ トントンカラリコ トンカラリ ♬

織物の街、足利市の歌の中には「織姫神社」(機神さま)がよく登場します。

足利の織物は、奈良時代初期の和銅6年(713)5月に、「ふとぎぬ」を献進したことが『続日本記』に記されています。

また、天平勝宝4年(752)奈良の大仏開眼の際、足利織物が送られたという記録も残っています。

足利の織物についての詳細は、「足利織物伝承館」や「友愛会館」で紹介されています。

このように私たちにとって、馴染みの深い織姫神社を眼下に見える渡良瀬橋や夜景を楽しみながら

御案内いたします。

関連記事を御紹介しますので、ぜひお越しくださいね。

足利観光スポット!は「足利まち歩きミュージアム」友愛会館からスタート!

<足利織姫神社:昔は、七夕祭りの日に足利花火大会が行われていた>

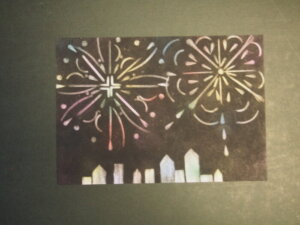

<2022>足利花火大会

<2022>足利花火大会足利の花火大会は、北関東の名物の一つとして有名です。

現在では、8月の第1土曜部に行われますが、以前は織姫神社の祭典と合わせ「七夕祭り花火大会」として、月遅れの七夕祭りの夜に行われていました。

つまり、8月7日ということで、現在のように土曜日とは決まっていなかったそうです。

大切な人と、七夕祭りと花火大会で、素敵な思い出と縁結びしましょうね。

渡良瀬橋ブログ「絵手紙作品集」より「絵手紙」作品集「自然いっぱいコーナー」

<足利織姫神社:基本情報>

| 所在地 | 神社:〒326-0817 栃木県足利市西宮町3889奉賛会事務所:〒326-0817 足利市通3丁目2589 (足利織物会館内) |

|---|---|

| 電話 | 事務所:0284-22-0313 Fax:0284-22-3720 (お問い合わせは、平日のみ) |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 JR足利駅 :徒歩30分 東武足利市駅 :徒歩30分 (カーナビ入力:手打ちそば 伊とう 足利市巴町3890-17 ☎0284-21-5201 織姫山へ上がり、本殿右手側の 中腹の駐車場を御利用ください) |

| 社務所受付時間 | 午前9時~午後4時(年中無休) |

| 駐車場 (すべて無料) |

① 織姫観光駐車場(本殿登り口 一の鳥居前) :バス1台 乗用車13台 ② 織姫駐車場(本殿東側 織姫山中腹) :30台 身障者用1台 ③ 織姫公園駐車場(本殿裏側 織姫山頂上) :28台(乗用車専用) ④ もみじ谷駐車場 (ホワイトパレス手前:11台:乗用車専用) ⑤ さいこうふれあいセンター(足利市西宮町 2838番地)旧西小学校跡地 (一の鳥居より150m西側の山側) :バス2台 乗用車29台 |

<足利織姫神社駐車場:5つの駐車場から選ぶ>

<①:織姫観光駐車場>

* ○印の番号は、基本情報の表中に示す駐車場の番号です。

織姫観光駐車場

織姫観光駐車場織姫神社前の交差点にある「織姫観光駐車場」です。

織姫観光駐車場を利用すると、織姫神社境内まで二つの参道があり、一つ目は正面大鳥居から続く229段の階段と、二つ目は、七色の鳥居をくぐるつづら折りの坂道があります。

いずれにしろ、足腰に自信の無い方は、②:織姫駐車場をおすすめします。

織姫観光駐車場には、公衆トイレがあり、織姫神社正面大鳥居の対面にあります。

歳旦祭(初日の出を拝む会)でいっぱいになった駐車場

歳旦祭(初日の出を拝む会)でいっぱいになった駐車場足利織姫神社歳旦祭(初日の出を拝む会)は、自転車でいっぱいになってしまいます。

<②:織姫駐車場>

織姫駐車場

織姫駐車場織姫山の中腹にある「織姫駐車場」です。

神社の境内から最も近くて階段のない駐車場です。

社殿前の広場には、細かな砂利が敷いてあるため、車椅子やバギーは、鋪装箇所を利用するとよいでしょう。

ただし、社殿までは階段がありますが、広場からの参拝もすばらしいです。

織姫駐車場には、公衆トイレがあり、織姫神社本殿の東側にあります。

<③:織姫公園駐車場>

織姫公園駐車場

織姫公園駐車場織姫山の頂上にある「織姫公園駐車場」です。

織姫公園駐車場は、本殿の裏側、織姫山頂上にあり、駐車場内には、公衆トイレはありません。

公衆トイレは、織姫公園駐車場の手前、「もみじ谷」「両崖山ハイキング」入口の東屋のある休憩所にあります。(飲料水自販機あり)

また、織姫公園駐車場に車を駐車し、さらに山頂に向かうと、ホワイトパレスがあり、レストランと1階にトイレがあります。(パレス前に自販機あり)

<④:もみじ谷駐車場>

もみじ谷駐車場

もみじ谷駐車場ホワイトパレス、織姫公園駐車場の手前にある「もみじ谷駐車場」です。

ホワイトパレスは、織姫公園駐車場の上にあります。

もみじ谷駐車場には、公衆トイレがあり、自販機と東屋があります。

<⑤:さいこうふれあいセンター駐車場>

さいこうふれあいセンター駐車場

さいこうふれあいセンター駐車場織姫山の西側にある「さいこうふれあいセンター駐車場」です。

「さいこうふれあいセンター駐車場」は、「織姫観光駐車場」の西側にあります。

織姫神社正面の大鳥居までは、徒歩約5分です。

駐車場南入口には、簡易型公衆トイレがあります。

「織姫観光駐車場」(神社交差点前)が満車の場合に、この「さいこうふれあいセンター駐車場」が便利です。

<さいこうふれあいセンター駐車場から「もみじ谷」へ>

織姫山「もみじ谷」へ向かう長林寺前の山道

織姫山「もみじ谷」へ向かう長林寺前の山道織姫神社の大鳥居に向かい、織姫神社の参道から境内を目指すルートの他に、ちょっとマニアックなルートも御紹介します。

それは、さいこうふれあいセンター駐車場から北に進み長林寺を目指し、長林寺の山門前右手側にある山道を利用するルートです。

長林寺の詳細は、

足利七福神めぐり「徒歩と自転車:1日」コース

11 足利七福神めぐり:⑧【長林寺】を御覧ください。

<境内の近くにある織姫駐車場への行き方は?>

織姫山への登り口

織姫山への登り口織姫神社境内までの229段の階段や、七色の鳥居がある九十九折の坂はたいへんと思っているあなたへおすすめ御案内です。

でも、初めてだと、なかなか駐車場までの登り口が分からないと困っている方も多いようです。

織姫山への登り口は、足利短期大学の北側、山沿い(柳原用水)の道にあります。

標識がありますので、矢印方向へ左折しましょう。

織姫神社:登り口の標識

織姫神社:登り口の標識

織姫神社:登り口道路

織姫神社:登り口道路道なりに進み、織姫山中腹の分岐を左側に行くと「織姫駐車場」、山道をさらに上ると、「もみじ台駐車場」「織姫公園駐車場」へと続きます。

足利織姫神社の地図は、こちらです。

車から降りて織姫神社の境内まで、いろいろなパターンが選べます。

織姫公園と織姫神社への分岐点の標識

織姫公園と織姫神社への分岐点の標識上り道路の途中に、分岐点があります。

左へ行くと織姫駐車場へ、右に行くと織姫公園(もみじ谷)へ向かいます。

恋人と行くなら、正面鳥居の左から「七色の鳥居」をくぐって素敵な縁を結んでね。(おすすめ駐車場:④と⑤)

【足利織姫神社:縁結び・おすすめ参拝コース】

織姫神社正面大鳥居から、境内までのおすすめお詣りコースを御案内します。

上り:正面大鳥居 ⇒ 縁結び坂へ

「織姫の祈り」⇒ 「七色の鳥居」 ⇒ 「しあわせの絆」⇒ 「境内」周辺散策

下り:「境内」⇒ 石段参道へ 「歴史の広場」⇒「創造のひろば」 ⇒ 正面大鳥居

織姫神社:正面大鳥居

織姫神社:正面大鳥居大鳥居を直進すると、織姫神社境内まで、229段の石段参道になっています。

一礼して大鳥居をくぐってから、まず御注目いただきたいポイントは石段参道の

両側に建てられた柵柱です。

織姫神社石段参道の入り口

織姫神社石段参道の入り口

《天御鉾命(あめのみほこのみこと)》

《天御鉾命(あめのみほこのみこと)》向かって左側に機織をつかさどる神。

《天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)》

《天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)》向かって右側に、織女の神名が掲げられています。

そして、石段参道の途中には、ほっこりしたメッセージも。

<社殿までの階段は、299段あります>

織姫神社:参道の途中にあるメッセージ

織姫神社:参道の途中にあるメッセージ全部で299段ある石段参道の途中に、「境内まで 75段」 なごむ心で宮参りというメッセージがあります。

石段参道を息を切らして上っていたり、石段を下っている時には、なかなか気づかないポイントと言えるかもしれません。

歳旦祭(初日の出を拝む会)当日(1月1日)

歳旦祭(初日の出を拝む会)当日(1月1日)足利織姫神社では、初日の出を拝む会が1月1日に行われます。

正面大鳥居の手前左手側には、「七色の鳥居」をくぐりながら上る「縁結び坂」があります。

織姫神社:縁結び坂の入口

織姫神社:縁結び坂の入口<織姫神社で縁結び:おすすめする理由は?>

織姫神社の境内までの上りは、坂が穏やかな「縁結び坂」をおすすめします。

しかし、縁結び坂は、ところどころ石段が変形している部分があり、自然いっぱいの道ですが足下が不安定です。

そのため下り道は、消火栓を兼ねた手すり付石段参道の方が安全に下りることができるからです。

その反面、石段参道は急な階段です。

境内まで229段もあって、若者でさえ上りきるまで息が切れてしまうほどです。

そして、縁結び坂と石段参道の両方を利用することで、それぞれの坂にある「散策スポット」に容易に立ち寄ることができます。

【足利織姫神社:上りは7色の鳥居「縁結び坂」から】

<足利織姫神社:碑が語る縁結び>

<ライオンズの碑:『織姫の祈り』碑>

ライオンズの碑:『織姫の祈り』碑

ライオンズの碑:『織姫の祈り』碑織姫神社正面の大鳥居の手前を左に行くと、七色の鳥居の前に、『織姫の祈り』ミュージックボックスがあります。

ミュージックボックスの前にはベンチもあって、ゆっくり歌を聴くことができます。

のっけから歌を聴くのも・・・ということであれば、織姫神社散策の締めくくりとして、

ゆっくり鑑賞するのもいいですね。

『織姫の祈り』碑

『織姫の祈り』碑作詞・唄 真氣 作曲 中北 利男

『織姫の祈り』ミュージックボックス

『織姫の祈り』ミュージックボックスボタンを押すと、5秒後に曲が流れます。

<7色の鳥居前にある:造営碑と友愛義団碑>

足利織姫神社:造営碑

足利織姫神社:造営碑友愛義団碑の左側にある「造営碑」です。

「造営碑」は、徳富蘇峰撰文によるものです。

徳富蘇峰:文久3年(1863)- 昭和32年(1957)日本のジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家。

『国民新聞』を主宰し、『近世日本国民史』の著者。

撰文:記念碑などに刻む文章のこと。

<足利織姫神社:七色の鳥居>

初日の出と鳥居

初日の出と鳥居

織姫神社の縁結び坂にある「七色の鳥居」

織姫神社の縁結び坂にある「七色の鳥居」ライオンズの碑:『織姫の祈り』碑と、「織姫神社造営碑」、「友愛義団碑」を過ぎると、

「七色の鳥居」があります。

七つの御神徳を象徴する「七色の鳥居」を潜ると、良き縁が結ばれると言われています。

ローカルな話題ですが、報道によると、このたび県立足利高等学校と県立足利女子高等学校が統合されることになりました。

その記念として、両校の同窓会が、ここ織姫神社に鳥居を奉納したとのことでした。

「七色の鳥居」の説明

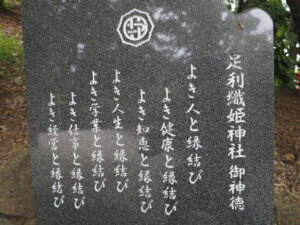

「七色の鳥居」の説明<七色の鳥居の御神徳>

| 鳥居の色 | 御神徳(縁結び) |

|---|---|

| 赤 | よき 人 と縁結び |

| 黄 | よき 健康 と縁結び |

| 緑 | よき 知恵 と縁結び |

| 青 | よき 人生 と縁結び |

| 若草 | よき 学業 と縁結び |

| 朱 | よき 仕事 と縁結び |

| 紫 | よき 経営 と縁結び |

若草色の鳥居の縁結び

若草色の鳥居の縁結び

新しく奉納された鳥居(よき学業と縁結び)

新しく奉納された鳥居(よき学業と縁結び)新しい鳥居には、「奉納 足利高等学校 同窓会」「奉納 足利女子高等学校 八千草会」と記されています。

そして、もう一校、以前から建てられていた鳥居の中に、「奉納 足利工業高校同窓会 栃工会」がありました。

県立足利工業高校は、栃木県で初めて開校した工業高校であるため、同窓会名は「栃工会」であり、その伝統を今日に伝えています。

なお、足利工業高校の前身は「足利織物講習所」でした。

足工高の初代校長は、足利織物産業に貢献した近藤徳太郎氏です。

足利織姫神社への画像ルートは、

レンタサイクルで「渡良瀬橋」から「織姫神社」そして「両崖山」までのハイキングコースをごらんください。

<七色の鳥居の途中にある八木節の碑>

八木節の碑(石段参道との合流地点:①)

八木節の碑(石段参道との合流地点:①)七色の鳥居をくぐり、アジサイの咲くつづら折りを上ると、「記念碑のひろば」に着きます。

初日の出と狛犬

初日の出と狛犬

初日の出と行燈

初日の出と行燈記念碑のひろばには「八木節の故郷足利・八木節の由来」碑があります。

「八木節の故郷足利・八木節の由来」碑と「八木節ミュージックボックス」

「八木節の故郷足利・八木節の由来」碑と「八木節ミュージックボックス」「八木節の故郷足利・八木節の由来」碑の右側に、堀込源太が歌う「八木節ミュージックボックス」があります。

ベンチも設置されていますので、ちょっとした休憩場所として御利用になれます。

昔、足利銘仙の宣伝にも使われたという「八木節」をどうぞお聴きくださいね。

<足利織姫神社の御利益:御神徳碑・しあわせの絆像>

「御神徳」碑と「しあわせの絆」像(石段参道との合流地点:②)

「御神徳」碑と「しあわせの絆」像(石段参道との合流地点:②)八木節コーナーから、七色の鳥居をさらに上ると、「縁むすび広場」にある「織姫神社御神徳」碑と「しあわせの絆」像に着きます。

足利織姫神社御神徳の碑

足利織姫神社御神徳の碑織姫神社七つの御神徳が刻まれた石碑です。

そして、その隣には、なんともしあわせそうな石像が立っています。

「しあわせの絆」像

「しあわせの絆」像

<しあわせの絆:赤い糸で縁結び>

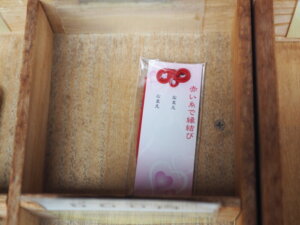

赤い糸のお札掛け

赤い糸のお札掛けしあわせの絆像の隣に、「赤い糸の縁結び」のお札掛けがあります。

赤い糸のお札

赤い糸のお札赤い糸のお札は、「縁結びの神様 足利織姫神社」と記された反対側の面に、お二人のお名前を記して奉納します。

赤い糸の縁結びのお札は、境内左手前の社務所で受けることができます。

赤い糸の縁結びのお札(社務所)

赤い糸の縁結びのお札(社務所)社務所で、お守りや御朱印などと一緒に受けることができます。

赤い糸の縁結びのお札は、初穂料:1枚300円です。

お二人のお名前を記入したら、お帰りの際に「しあわせせの絆 」に立ち寄って、

しっかり結んでお帰りくださいね。

<お忘れなく>(合流地点:②)

<縁結び坂と石段参道の合流点>

縁結び坂と石段参道の合流点(合流地点:③)

縁結び坂と石段参道の合流点(合流地点:③)七色の鳥居(縁結び坂)の終点は、正面大鳥居から直進する石段参道と合流します。

初日の出と燈篭

初日の出と燈篭

ツツジに囲まれた燈篭(4月)

ツツジに囲まれた燈篭(4月)縁結び坂と石段参道の合流地点は、正面大鳥居から境内に向かう途中、3箇所あります。

<足利織姫神社:蕎麦・コーヒー>

石段参道側にある蕎麦処「蕎遊庵」

石段参道側にある蕎麦処「蕎遊庵」七色の鳥居(縁結び坂)をくぐり終えた正面、石段参道の向こう側に、蕎麦処「蕎遊庵」があります。

蕎遊庵の店主は元、喫茶店(アラビカ)のマスターで、コーヒーはもちろん、現在では足利屈指の蕎麦名人です。

冷たい蕎麦とあたたかい蕎麦が用意されています。

メニューに「縁結びそば」(750円)などもありますので、ぜひ御賞味くださいね。

この先、蕎麦処から、境内に向かう道は一つです。

縁結び坂から上ってきた参拝者も、これより石段参道の階段を上ります。

<足利織姫神社手水舎:清い水で縁結び>

手水舎

手水舎蕎麦処から階段を19段上ると、左手側に手水舎があります。

手水舎の龍

手水舎の龍

手水舎から見た風景

手水舎から見た風景手水舎を背にして見る風景です。

灯ろうの隣に、織姫神社の概略を記した案内板がありますので、御覧ください

<足利織姫神社:良縁を呼ぶ七色の吹き流し>

七色の吹き流し

七色の吹き流し

足利織姫神社の御神徳を象徴する「七色の吹き流し」がみなさんを境内へと誘います。

<足利織姫神社:境内と縁を結ぶ19段>

境内に続く階段

境内に続く階段手水舎から19段の階段を上ると、いよいよ織姫神社の境内になります。

織姫神社正面大鳥居から石段参道を上ると、境内までは、229段になります。

【足利織姫神社:社殿周辺の縁結びスポット】

足利織姫神社の社殿

足利織姫神社の社殿

恋人の聖地:織姫神社のぼり旗

恋人の聖地:織姫神社のぼり旗恋人の聖地:出逢いのあるまち あしかが足利織姫神社ののぼり旗です。

<足利織姫神社:御朱印>

社務所(国の登録有形文化財)

社務所(国の登録有形文化財)階段を上りきると、織姫神社の境内です。

左手側から社務所、御神木、神楽殿、社殿と続きます。

織姫神社のお守り

織姫神社のお守り社務所では、たくさんのお守り、御朱印などを受けることができます。

なかでもレースのお守りは少し高価ですが、とても人気があるようです。(初穂料:1,000円)

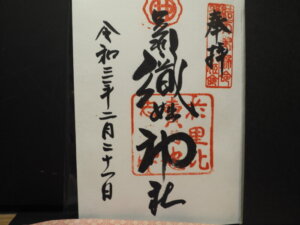

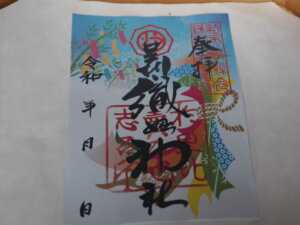

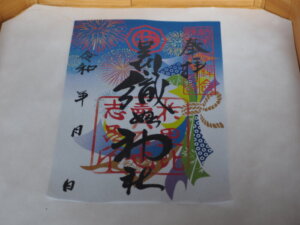

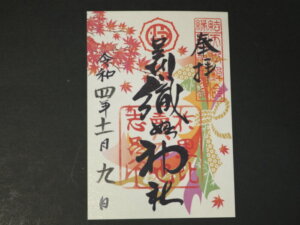

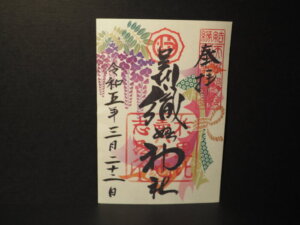

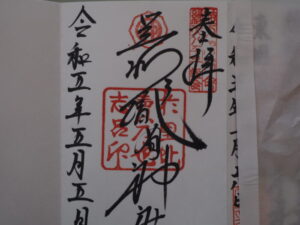

御朱印

御朱印

御朱印帳の表紙

御朱印帳の表紙御朱印や御朱印帳は、数種類あります。

社務所で、ゆっくり選ぶのも楽しいですよね。

なお、季節限定の御朱印もあります。

夏限定:七夕の御朱印(6月11日~8月11日)

夏限定:七夕の御朱印(6月11日~8月11日)

夏限定:花火の御朱印(7月16日~9月4日)

夏限定:花火の御朱印(7月16日~9月4日)

<足利織姫神社:御神木のスダジイ>

御神木「スダジイ」

御神木「スダジイ」足利織姫神社の御神木は、スダジイ「すだ椎」です。

すだ椎は、ブナ科・シイ属の常緑広葉樹です。

スダジイは、まるでブロッコリーのように見えますよね。

<足利織姫神社:神楽殿>

神楽殿(国の登録有形文化財)

神楽殿(国の登録有形文化財)<神社にあるたくさんのハート❤?>

神楽殿の猪目文様

神楽殿の猪目文様織姫神社の神楽殿にも、たくさんのハート❤がありました。

ハート❤は、足利織姫神社案内パンフレットによると、日本の神社やお寺にあるハート型は、「猪目」とよばれるものです。

ハートの形のイノシシの目を意味し、強い動物の力で厄災をしりぞけて福を呼ぶという厄除けの文様です。

なるほど、勉強になりました。

そういえば、灯籠にもハート❤がありましたね。

「物外軒」の善導寺型灯籠

「物外軒」の善導寺型灯籠余談ですが、織姫神社の正面大鳥居の近く(徒歩約5分)に、足利の文化財「物外軒・庭園」があります。

春と秋に、無料公開されていますので、あわせてお立ち寄りくださいね。

物外軒の詳細は、

物外軒茶室・庭園 足利の文化財無料公開!を御覧ください。

<足利織姫神社:ライトアップ>

織姫神社:社殿のライトアップ(陸の竜宮城)

国の登録有形文化財の社殿は、通年ライトアップされています。

「織姫神社」の夜景の詳細は、

足利灯り物語:足利学校、鑁阿寺、織姫神社欝外軒を御覧ください。

社殿

社殿

<足利織姫神社:良縁を結ぶ祭事>

| 月 日 | 祭 事 |

|---|---|

| 1月1日 | 歳旦祭「初日の出を拝む会」 |

| 5月5日 | 春季例大祭 |

| 8月吉日 | 七夕短冊「御焚き上げ神事」 |

| 11月3日 | 秋季例大祭 |

<足利織姫神社:歳旦祭「初日の出を拝む会」>

初日の出を待つ人々

初日の出を待つ人々

かがり火で暖をとる人々

かがり火で暖をとる人々

日の出前に祈願太鼓を打ち鳴らす風景

日の出前に祈願太鼓を打ち鳴らす風景新年の神事とともに境内では、祈願太鼓が響きます。

大晦日から元旦にかけて、ライトアップが行われました。

また、新年を祝う太鼓の演奏と、古いお札のお焚き上げも行われました。

色づいてきた空

色づいてきた空

初日の出

初日の出

<足利織姫神社:春季例大祭>

足利織姫神社:手水舎とのぼり旗

足利織姫神社:手水舎とのぼり旗春季例大祭:令和5年(2023)5月5日(土)9:15~14:00

| 式典・演奏 | 出 演 者 等 | |

|---|---|---|

| 神 事 | (役員・理事) | 10:30 ~ |

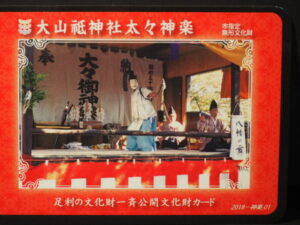

| 神 楽 | 御神楽(大山衹神社太々神楽) | 9:15~ |

| 奉納演奏 | 八木節(足利八木節女前Japan) | 11:30~ |

| 〃 | 和太鼓(黎明座) | 12:20~ |

| 〃 | 吹奏楽(足大附高) | 13:00~ |

<御神楽(大山衹神社太々神楽)>

足利織姫神社:神楽殿

足利織姫神社:神楽殿

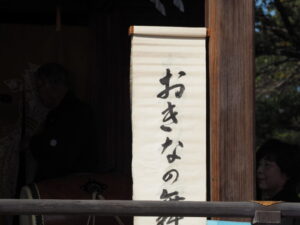

春季例大祭では、大山衹神社太々神楽15座の中から、以下の3座が奉納されました。

- 天の児屋根の命の舞

- 天の岩戸開き

- 恵比寿の舞

大山衹神社太々神楽:衣装

大山衹神社太々神楽:衣装

大山衹神社太々神楽:太鼓

大山衹神社太々神楽:太鼓

< 1:天の児屋根の命の舞 >

| 舞 順 | 座 名 | 登場する神様 | 舞 様 | 舞方・拍子 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 天の児屋根の命の舞 | 天の児屋根命 (又の名を:春日権現) |

天照大神が天岩戸にかくれてしまったとき、岩戸から出られるように「祝詞」をその美声で申し上げる。手に笏を持ち、ゆったりと周りを清める。 | 一人踊り

児屋根拍子 |

* 引用:大山衹神社太々神楽保存会 より

< 2:天の岩戸開き >

| 舞 順 | 座 名 | 登場する神様 | 舞 様 | 舞方・拍子 |

|---|---|---|---|---|

| 2 | 天の岩戸開き | 天宇受売神 天手力男神天照大神 |

神々が集まる岩戸の前で、天宇受売神が鈴を鳴らし一心不乱に舞い踊ると岩戸が微かに開く、そこを待ち受けていた剛力の天手力男神がその怪力で岩戸をこじ開け、天照大神が出てくると世界は再び光に満ち溢れ平和がもたらされる。 | 組み踊り

「速」神楽拍子 |

* 引用:大山衹神社太々神楽保存会 より

< 3:恵比寿の舞 >

| 舞 順 | 座 名 | 登場する神様 | 舞 様 | 舞方・拍子 |

|---|---|---|---|---|

| 3 | 恵比寿の舞 | 恵比寿様 (又の名を事代主命)火男ジロ目(弟子) |

恵比寿は、海の幸を司る神、さらには商売繁盛の神とされ手に釣竿を持つ。 舞では、漁師役の火男と弟子のジロ目が餌のミミズを探して道化ながら人々に餅や菓子等を振る舞い、恵比寿が釣を行い商売繁盛を祈る。 |

組み踊り

ひとつとや |

* 引用:大山衹神社太々神楽保存会 より

< 恵比寿様と火男さんからのプレゼント>

裏面には、由緒書が掲載されている貴重なカードです。

そして、いただいたお菓子は・・・、

恵比寿様からいただいたお菓子

恵比寿様からいただいたお菓子ありがたいことに、お菓子が入った袋に、大山衹神社太々神楽の印も押されていました。

画像で申し訳ありませんが、皆様にも幸福が訪れますように・・・・、織姫神社で良き縁結びを。

< 大山衹神社太々神楽保存会:神楽師 >

大山衹神社太々神楽師:木村 康介 先生

大山衹神社太々神楽師:木村 康介 先生御神楽の発祥地である足利市大沼田町西根地区で、活動する大山衹神社太々神楽保存会の神楽師 木村 康介先生です。

木村先生は、市内の県立高校で教鞭を執る傍ら、神楽の伝承のために貢献されています。

天照大神を演じる木村 康介先生

天照大神を演じる木村 康介先生今回は、天照大神と火男を演じておられました。

先生は、筆者の掛け替えのない同僚でもあり、普段の優しいお人柄が舞いに現れていました。

<足利織姫神社春季例大祭:神事>

社殿に赴く役員・理事の皆様

社殿に赴く役員・理事の皆様

早川 なおひで市長さんの御あいさつ

早川 なおひで市長さんの御あいさついつも温厚で優しい市長さんです。

そして、足利市や近隣地域発展のために、日夜御尽力されておられる御姿を拝見し、

心より感謝申し上げます。

「みんなで住もう!足利市」

| リンク先名称 <承認日> |

|

|---|---|

| ☆ 足利市長 早川なおひで 公式サイト ☆

Copyright 2006 Naohide Hayakawa official All Rights Reserved. <2025.5.27 総合政策部 秘書広報課 秘書担当> |

役員・理事・奉賛会の皆様による記念撮影です。

足利織姫神社社殿と巫女さん

足利織姫神社社殿と巫女さんとてもよくお似合いでした。

これからも、織姫神社と足利市をぜひ、もり立ててくださいね。

<奉納演奏:八木節(足利八木節女前Japan)が良縁を歌う>

足利銘仙の「のぼり旗」と八木節の皆さん

足利銘仙の「のぼり旗」と八木節の皆さん

「足利八木節女前Japan」

「足利八木節女前Japan」

足利市を中心に、大活躍中の「足利八木節女前Jaoan」

は、リーダーで歌手の小田えつこさんの軽快な歌声が、織姫神社境内に響き渡りました。

大山衹神社太々神楽保存会の活動方針の一つに、「若手の育成」がありました。

そして、足利八木節女前Japanにおいても、「八木節をやってみたい新しい人がどんどん入ってきてほしい」そんな意気込みが強く感じられました。

八木節篠笛:中央・六本調子、上下・五本調子

八木節篠笛:中央・六本調子、上下・五本調子八木節で用いられる篠笛です。

画像中央の少し短い笛は六本調子です。

主に群馬県桐生市で用いられているようで、調子がやや高い分、軽やかで明るい音色になります。

そして、足利市では五本調子が多く用いられています。

「足利八木節女前Japan」の関連記事は、

足利桜スポット6選!織姫公園・袋川・足利公園などの開花情報

●<足利桜スポット⑥足利公園 を御覧ください。

また、和太鼓(黎明座)の関連記事は、

足利鎧行列:2023年鑁阿寺鎧年越<起源と変遷>

4 【足利鎧行列:黎明座】を御覧ください。

<足利織姫神社:秋季例大祭>

秋季例大祭:令和5年(2023)11月3日(金)9:15~14:00

| 式典・演奏 | 出 演 者 等 | |

|---|---|---|

| 神 事 | (役員・理事) | 10:15 ~ |

| 神 楽 | 御神楽(南大町宮比講神楽) | 10:15~ |

| 奉納演奏 | 足大附属高校 吹奏楽 | 11:30~ |

| 〃 | 足利マンドリンクラブ演奏 | |

| 〃 | 和太鼓(黎明座) | 14:00頃 終了予定 |

<御神楽(南大町宮比講神楽)>

南大町宮比講神楽の手ぬぐい

南大町宮比講神楽の手ぬぐい

<足利織姫神社秋季例大祭:神事>

<足大附属高校 吹奏楽演奏>

<足利織姫神社御朱印:ひめたま>

「ひめたま」グッズ販売コーナー

「ひめたま」グッズ販売コーナー社務所の他に、「ひめたま」グッズコーナーで、かわいい御朱印が授与されていました。

「ひめたま」グッズコーナー

「ひめたま」グッズコーナー

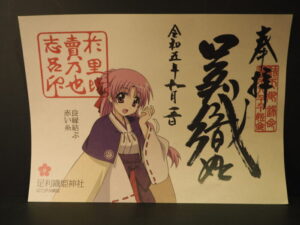

織姫神社 御朱印:おりひめ(ひめちゃん)

織姫神社 御朱印:おりひめ(ひめちゃん)そもそも「ひめたま」とは、アニメーター・奥田恭弘さんのキャラクターデザインです。

上の画像の幟にも書かれていますが、「足利を元気に」をキャッチコピーとして、市内の各イベントや地元商店街限定のノベルティ配布などを行っています。

「ひめたま」は、足利織姫神社と門田稲荷神社(下野国一社八幡宮境内社)の祭神に由来する美少女キャラクター・おりひめ(ひめちゃん)と、みたま(たまちゃん)のコンビです。

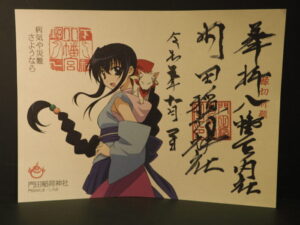

門田稲荷神社 御朱印:みたま(たまちゃん)

門田稲荷神社 御朱印:みたま(たまちゃん)門田稲荷神社の詳細は、

足利「下野国一社八幡宮」と日本一の縁切り稲荷「門田稲荷神社」を御覧ください。

<足利織姫神社:七夕まつり>

七夕短冊飾り

七夕短冊飾り星に願いごとを祈る「七夕まつり」が行われます。

| 七夕短冊飾り期間 (2ヵ月間) |

6月3日(土)~8月7日(月) |

|---|---|

| 七夕短冊お焚き上げ | 8月23日(水)午後6時~ |

七夕短冊飾りの案内ポスター

七夕短冊飾りの案内ポスター七夕御守りの台紙が短冊になっています。

七夕守りと短冊

七夕守りと短冊七夕の御守りの台紙の裏側に、願いごとを書くスペースがあり、社殿階段前の短冊掛けに飾ります。

社殿から見た七夕短冊飾り

社殿から見た七夕短冊飾り「どうか、願いごとが叶いますように・・・!」拝殿で、星に祈りを。

<足利織姫神社:恋人の聖地「愛の鐘」:>

恋人の聖地「愛の鐘」

恋人の聖地「愛の鐘」- 愛は限りなく広いそして深い -足利織姫神社は、2014年「恋人の聖地」に選定されました。

ブルーライトアップされた社殿

ブルーライトアップされた社殿<足利織姫神社:境内から望む景色>

織姫神社から望む「渡良瀬橋」

長島喜一 画

長島喜一 画絵はがき集『足利スケッチ散策』のお求めは、プロフィールを御覧ください。

「渡良瀬橋」の夜景

「渡良瀬橋」の夜景

初日の出をあびる渡良瀬橋

渡良瀬橋から見た織姫神社

渡良瀬橋から見た織姫神社

長島喜一 画

長島喜一 画渡良瀬橋から望む織姫神社です。

<足利織姫神社:あしかがフラワーパークの大藤の分枝>

織姫山中腹にある織姫駐車場から、社殿に向かう途中に藤棚があります。

この藤は、「あしかがフラワーパーク」の大藤の子ども(分枝)だそうです。

すばらしい良縁ですね。

香り漂う藤棚

香り漂う藤棚

藤棚を見上げる

藤棚を見上げる

木漏れ日

木漏れ日

藤棚から望む社殿

藤棚から望む社殿<足利織姫神社:ご利益>

♩ ♬ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♬ ♩ ♩ ♩ ♩

「縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布は・・・」だから、縁結びの神様なんですね!

お祈りは、「願い事ではなく、感謝の気持ちを込めて!」

ついつい、お願い事をしてしまう私でした。

「よき○○と縁結び」がキーワード!

たしかに、よき事と縁があるといいですね。

裏を返せば、よからぬ縁を切ってくれることにも?ということで、この七つの御神徳は、

「七色の鳥居」や「七色の吹き流し」が象徴となってるんですね。

<足利織姫神社:紅葉スポットへ>

織姫山頂上に続く道

織姫山頂上に続く道織姫駐車場の公衆トイレの西側に、織姫山の頂上を目指す道があります。

織姫山の頂上へは、車で向かい、「もみじ谷駐車場」か「織姫公園駐車場」を

利用することもできます。

徒歩で向かう場合は、149段の石段を上ります。

大山阿夫利神社入口を示す石碑

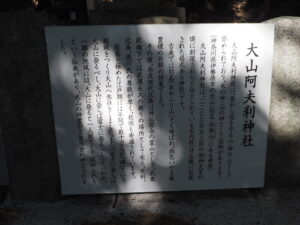

大山阿夫利神社入口を示す石碑織姫山山頂に通じる石段の右側に、「大山阿夫利神社参道入口」を示す石碑が

立っています。

山頂付近に、「大山阿夫利神社」があり、石段は参道になっています。

大山阿夫利神社は、入口から100段目にあります。

もみじ谷を示す看板

もみじ谷を示す看板石段の脇に「もみじ谷」を示す看板もあります。

吊り橋方向へ向かう山道

吊り橋方向へ向かう山道入口から41段目石段の右手側に、もみじ谷駐車場付近の吊り橋に向かう山道があります。

山道を進むと、大山阿夫利神社には行けません。

石段は急斜面で、休みながら上らないと、息が切れてたいへんですが、がんばって直進しましょう。

なお、階段を避けて「もみじ谷」方面に向かう場合は山道を選びましょう。

もみじ谷駐車場:休憩所までは、約10分です。

もみじ谷へ向かう山道

もみじ谷へ向かう山道

織姫公園:山道から望む風景

織姫公園:山道から望む風景山道の途中から見える風景です。

織姫公園:山道の出入り口

織姫公園:山道の出入り口山道は、吊り橋のたもとに出てきます。

織姫公園:吊り橋

織姫公園:吊り橋吊り橋をくぐって進むと、前方に「もみじ谷駐車場・休憩所」があります。

もみじ谷駐車場から見た吊り橋

もみじ谷駐車場から見た吊り橋

<織姫神社のお隣:大山阿夫利神社>

大山阿夫利神社

大山阿夫利神社山道を選ばず、頑張って石段を100段上ると、大山阿夫利神社に着きます。

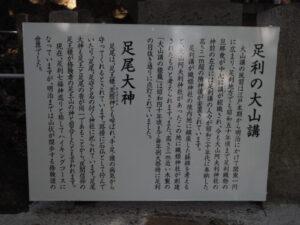

足尾大神の碑

足尾大神の碑大山阿夫利神社の右隣に、「足尾大神」の碑もあります。

足尾大神(足王様)は荒脛神とも呼ばれ、手、足、腰などの病気から守ってくださる

とされています。

阿夫利神社の小さな広場

阿夫利神社の小さな広場入口から阿夫利神社まで、休まず上って来た方は、阿夫利神社の広場で一息つきます。

広場から頂上までの石段は、49段です。

頂上へ続く石段

頂上へ続く石段阿夫利神社の広場から石段を上ると、織姫山の頂上にある古墳がだんだん見えてきます。

「もみじ谷」は、山頂古墳、レストラン棟を超えた北側にあります。

まずは、山頂の散策を楽しみましょうね。

<機神山(織姫山)古墳群>

織姫山の頂上にある古墳

織姫山の頂上にある古墳織姫山は、機神山とも呼ばれる標高118mの山です。

機神山古墳群の説明板

機神山古墳群の説明板機神の北に続く山丘を行基平(ぎょうきだいら)といい、行基平山頂古墳は、機神山古墳群の1基です。

機神山:行基平(ぎょうきだいら)山頂古墳の埴輪 (Posted with permission)

機神山:行基平(ぎょうきだいら)山頂古墳の埴輪 (Posted with permission)「女子人物埴輪」古墳時代後期(6世紀初期)

足利市郷土資料展示室 より

足利市教育委員会 文化課

機神山:行基平山頂古墳の埴輪

機神山:行基平山頂古墳の埴輪(Posted with permission)

「男子人物埴輪」

玉ねぎ形の頭部に鋸歯文を施した鉢巻状の表現がみられます。左目のの下に黒子を付け、鼻は曲り、口は鼻先下に裂けた三つ口表現で、兩頬に入墨表現とみられる線刻を施しています。足利市郷土資料展示室 より

足利市教育委員会 文化課

いかにも埴輪らしい、魔除けの役割も果たしています。

行基平山頂古墳は、足利市で初となる形象埴輪群が出土し、人物埴輪の他に、馬形、鳥形、人面付円筒、ムニチュア、小像などの埴輪が出土しています。

まさに、織姫神社の背景には、強力なパワースポットが存在していました。

<織姫公園レストラン棟:ホワイトパレス>

織姫公園レストラン棟:ホワイトパレス

織姫公園レストラン棟:ホワイトパレス古墳の隣に、織姫公園レストラン棟「ホワイトパレス」があります。

レストラン棟前に設置された自動販売機

レストラン棟前に設置された自動販売機清涼飲料水の自販機が」あります。

また、レストラン棟の1階に、トイレがあります。

<織姫公園レストラン棟:基本情報>

| 開館時間 | 午前9:00~午後5:00 |

|---|---|

| 休館日 | 月曜日(月曜日が祭日の場合は翌日) |

| 1 階 | 市民の広間:無料 |

| 2 階 | 和室・ホール:有料(要予約) * 夜間利用がある場合は、午後10:00までの貸し出し。 |

| 3 階 | 展望室:無料 |

| 問い合わせ | 織姫公園管理事務所 足利グリーンサービス(株) 0281-22-8256 |

<レストラン棟1階:蕎麦処>

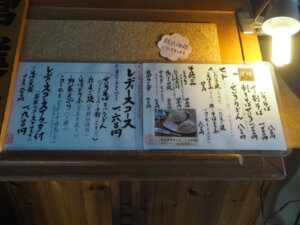

レストラン棟1階:手打ちそば「伊とう」

レストラン棟1階:手打ちそば「伊とう」レストラン棟に入ると、すぐ右手側に蕎麦処、手打ちそば「伊とう」があります。

手打ちそば「伊とう」のメニュー

手打ちそば「伊とう」のメニュー

1階市民の広間内のディオラマ

「渡良瀬橋」がかわいらしく作られていました。

わたらせ 川のふれあい館 せせら より

<レストラン棟2階:和室・ホール>

レストラン棟2階:和室とホール入口

レストラン棟2階:和室とホール入口<レストラン棟3階:展望室>

レストラン棟3階:展望室入口

レストラン棟3階:展望室入口展望室に入ると、眼下は絶景のビュースポットです。

<NHK『ブラタモリ』で紹介された展望室>

NHK『ブラタモリ』足利編2023年1月28日(土)19:30に「足利~足利はときどき天下をとる!?~」と題して、放送された展望室です。

展望室から望む街並

展望室から望む街並

展望室から望む「渡良瀬橋」

展望室から望む「渡良瀬橋」

展望室から望む「鑁阿寺」

展望室から望む「鑁阿寺」鑁阿寺の詳細は、

国宝「鑁阿寺」:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」を御覧ください。

<織姫公園:愛を語る展望台で縁結び>

織姫公園:展望台「名誉市民像」

織姫公園:展望台「名誉市民像」織姫公園レストラン棟のまえに、展望台があります。

展望台からも、関東平野が一望できます。

展望台から望む風景

<織姫公園:春の息吹>

吊り橋と桜

吊り橋と桜春になると、織姫公園の桜が開花します。

おすすめのポイントは、吊り橋周辺のソメイヨシノです。

吊り橋は、織姫公園レストラン棟の北側にあります。

吊り橋から見る桜

吊り橋から見る桜

桜を見る美女

桜を見る美女

良き出逢いがありますように !

足利市内の桜の名所は、

足利桜の名所5選!理姫公園・袋川・足利公園などの開花情報を御覧ください。

<織姫公園:もみじ谷駐車場・休憩所>

織姫公園駐車場

織姫公園駐車場織姫公園レストラン棟、展望台から、織姫公園駐車場から下ると、「もみじ谷駐車場」があります。

もみじ谷駐車場・休憩所

もみじ谷駐車場・休憩所駐車場・休憩所の北側に「もみじ谷」があります。

もみじ谷駐車場・休憩所の自動販売機

もみじ谷駐車場・休憩所の自動販売機もみじ谷駐車場・休憩所の公衆トイレの脇に、清涼飲料水の自動販売機があります。

自動販売機を過ぎた北側に、もみじ谷の入口があります。

もみじ谷を示す道標

突き当たりを左に行くと「もみじ谷」、右に進むと、「両崖山・行道山」ハイキングコースです。

もみじ谷

もみじ谷

秋の「もみじ谷」

秋の「もみじ谷」

秋になると、見事な紅葉を見ることができます。

秋の「もみじ谷」

秋の「もみじ谷」

秋の「もみじ谷」

秋の「もみじ谷」<織姫公園から県立自然公園:縁結びハイキングコース>

織姫公園:ハイキングコースの道標

織姫公園:ハイキングコースの道標もみじ谷駐車場・休憩所から、約40分で両崖山(標高251m)、平安時代の武将・藤姓足利氏の足利城跡、市天然記念物のタブノキ自生林を見ることができます。

さらに、約50分で日本三大毘沙門天「最勝寺」、大岩山(標高417m)から約60分で、葛飾北斎が描いた行道産「浄因寺」に到達します。

そして、もみじ谷駐車場・休憩所から名草巨石郡までは、約240分の道のりです。

ハイキングの詳細は、

大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験者気分で山登り!

<聖地巡礼>「炭治郎が切った岩?」鬼滅の刃と栃木県足利市を御覧ください。

【足利織姫神社:下りは「石段参道」で】

男坂の階段

男坂の階段織姫神社の境内から、今度は参道の石段を下ります。

境内から正面大鳥居までの間、縁結び坂との合流箇所が3か所ありましたね。

下り最初の合流地点は、蕎麦処の前です。(境内から下り、38段目)

蕎麦処前を右に入ると、縁結び坂へ入ります。

さらに直進して石段を下りると、2箇所目の合流点になります。(蕎麦処から下り、37段目)

2箇所目の合流点は、右手側縁結び坂に「しあわせの絆」があります。

(社務所でいただいた「赤い糸のお札」は、「しあわせの絆」に結びましょう)

<足利織姫神社:歴史のひろば>

歴史のひろば入口

「しあわせの絆」の左手、石段参道側に「歴史のひろば」があります。

歴史のひろばの碑

歴史のひろばの碑石碑には、「足利氏の略系」や、「足利と足利織物の歴史」などが詳しく刻まれています。

また、足利織物の指導者の像が設置されており、優れた功績が称えられています。

「歴史のひろば」から、下り、43段目には、3箇所目の合流箇所があります。

<足利織姫神社:創造のひろば>

二の鳥居

二の鳥居参道石段の途中にある「二の鳥居」です。

二の鳥居は、正面大鳥居から階段を数えると、111段目になります。

二の鳥居の右側(縁結び坂)に「八木節の碑」とミュージックボックスがあり、左手(参道石段)側に「創造のひろば」があります。

創造のひろば入口

創造のひろば入口

<足利織物の偉大な指導者たち>

「創造のひろば」には、織物の町足利を育てた偉大な指導者たちの歴史と功績が刻まれています。

足利織物業界の指導者の石碑

足利織物業界の指導者の石碑

足利織物業界の指導者の石碑の説明文

足利織物業界の指導者の石碑の説明文

足利織物業界に貢献した偉人の銅像

足利織物業界に貢献した偉人の銅像足利トリコットの創製、発展に寄与された3人の銅像です。

「足利トリコットの歴史」碑

「足利トリコットの歴史」碑足利のトリコットの歴史について、詳しく解説されています。

<現代美術家:長 重之氏のモニュメント>

現代美術家の作品「視床-thalamus]

現代美術家の作品「視床-thalamus]長 重之氏の作品です。

「視床」は領域や境界に関わる作品で、時空を超えて感性に響くとき、思考の領域まで示唆する作品です。

作品の鑑賞位置を示す●ポイント

作品の鑑賞位置を示す●ポイント●黒丸の視点に立ち、足利トリコットの歴史とともに、「視床」を見つめてください。そして自身の領域を探求しましょう。

人の思考の領域は無限の可能性を秘めて存在します。

それに向かってチャレンジする次世代を担う方々へ、期待を込めたメッセージのひろばです。

「創造の広場」説明 K.HAYAMA より

<足利織姫神社:正面大鳥居で縁結びパワーが倍増>

「創造のひろば」から下り、111段で正面大鳥居に戻ります。

「足利灯り物語」期間中の風景

階段を下りて見る景色も、また趣があって、いい感じです。

そして、夜景サミット2023は、足利市で開催されます。

神社の入り口、正面大鳥居まで下りてきました。

さあ、あなたも、大切な人と一緒に、足利織姫神社で縁結び、ぜひお越しくださいね。

「足利灯り物語」の詳細は、

足利灯り物語:足利学校、鑁阿寺、織姫神社、物外軒を御覧ください

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…