足利七福神めぐり 「徒歩と自動車コース」を御紹介します。

足利の名所旧跡も、あわせてめぐるとバラエティーに富んだ散策となるでしょう。

本記事では、社寺のみを御紹介していますので、名所旧跡の詳細は、当ブログ内の関連記事を御覧いただけたら幸いです。

行程は、自動車走行距離:24.1km(名草厳島神社から、長林寺まで)徒歩と自動車 1日コースです。

参拝時間:名草厳島神社は1時間、太平記館周辺の散策は、昼食を含め2時間30分、足利公園周辺散策は2時間を目安としています。

- 予想される、みなさんの御要望は?

- 「もっと、くわしい順路が知りたい!」

- 「車はどこに駐車したらいいの?」

そんな、あなたのお悩みに、少しでも、お役に立てることを目指します。

また、家に帰ってから、神社仏閣の由緒を改めて見てみると、「大切なところを見逃していた!」なんてことは、よくありますよね。

そんなわけで、歴史と自然豊かな足利市をよりいっそう楽しんでいただくため、

お出かけ前に、本稿を御覧いただき、下調べの代りとして御活用くだされば幸いです。

目次

【足利七福神めぐり:スタンプラリー<2025>】

<2025>足利七福神スタンプラリー台紙

<2025>足利七福神スタンプラリー台紙2024年も(一社)足利市観光協会主催による足利七福神めぐり:スタンプラリーが始まりました。

新春に心を込めてご参拝 スタンプを集めて心のこもったプレゼント

ご朱印めぐりもご一緒に社寺では、まず心を込めてお参りを!『足利七福神めぐりスタンプラリー2025』台紙より

毎年、大好評! 楽しくて心温まるスタンプラリーです。

| 開催期間 | 令和7年(2025)1月5日(日)~1月26日(日) |

|---|---|

| 参加方法 | 1 スタンプラリーの台紙を入手 配布場所:太平記館、足利観光交流館「あし・ナビ」(足利市駅内)

* 七福神社寺にも、若干用意があります。(一人1枚:多くの方々に御参加いただくため) * 台紙は下記HPからダウンロードできます。 2 七福神社寺をめぐり、心を込めてお詣(参)りを! 3 境内にある七福神スタンプを台紙に押印! 4 七福神すべてのスタンプを集めたら、太平記館スタッフに台紙を提示しましょう。 5 応募券をもらい必要事項を記入のうえ応募箱に投函します。「お守りカード」が進呈されます。 6 抽選で、7名:「金の福袋」(足利の名産品等)11名:七福神社寺直筆特別色紙がプレゼントされます。 |

| 応募締切 | 令和7年(2025)1月26日(日)まで |

| 注意事項 | 鑁阿寺(ばんなじ)のみスタンプ押印:100円 |

| 公式HP | 足利市観光協会公式サイト |

| 備 考 | *台紙に掲載されている社寺が対象です。

当ブログの記事内には、スタンプラリー対象外の施設等も含まれていますので予め御確認ください。 |

【足利七福神めぐり:サマリー】

足利市観光協会の『足利七福神めぐり』では、足利市内18の社寺が紹介されています。

<足利七福神めぐり:モデル4コース>

1 「徒歩コース」(足利市HPで御紹介のモデルコース:約3時間)

2 「自転車コース」(西の足利七福神めぐり:約5時間)

3 「自転車コース」(東の足利七福神めぐり:約4時間)

④ 「徒歩と自動車コース」(旧跡の散策も!:約1日)

出典・引用:一般社団法人 足利市観光協会

『足利七福神めぐり』より[一般社団法人 足利市観光協会]〒326-0053 栃木県足利市伊勢町3丁目6-4

TEL:0284-43-3000 FAX:0284-43-3333

上記の1~4コースの社寺は、七福神を効率よくめぐるために、コースが設定されており、各コース間で重複する社寺があります。

重複する内容を極力削減するため、1「徒歩コース」の7社寺(心通院、本城厳島神社、長林寺、西宮神社、常念寺、福巌寺、鑁阿寺)を基準として詳細を御案内しています。

そのため、1「徒歩コース」の7社寺が、他のコースで頻繁に登場しますが、そのコース内での御案内は簡素化し、新たに登場した社寺を中心に詳細を記述しています。

各社寺の概要(一覧表:まとめ記事)は、

足利七福神めぐり4コース:19社寺「鑁阿寺」から「長尾弁財天」を御覧ください。

本稿による御案内は、④ 「徒歩と自動車コース」です。

* 行程表(起点:名草厳島神社)

- 名草厳島神社 ⇒ ② 萬福寺 ⇒ 太平記館 ⇒ ③ 鑁阿寺 ⇒ 足利学校 ⇒

- 伊勢神社 ⇒ 太平記館 ⇒ 足利公園 ⑤ 八雲神社 ⇒ ⑥ 福厳寺 ⇒

- 常念寺 ⇒ 足利公園 ⇒ 草雲美術館 ⇒ 足利公園 ⇒ ⑧ 長林寺

| 順路 | 場 所 | 七福神名 (距離・時間) |

|---|---|---|

| 名草厳島神社 駐車場 |

起点:スタート | |

| ↓ 🚶 | 徒歩 約20分 | |

| ① | 名草厳島神社 社殿 |

弁財天 |

| ↓ 🚗 | 15.5km 車 40分 |

|

| ② | 萬福寺 | 恵比寿神 |

| ↓ 🚗 | 5.5km 車 14分 |

|

| 太平記館 駐車場 |

駐車 | |

| ↓ 🚶 | 442m 徒歩 5分 |

|

| ③ | 鑁阿寺 | 大黒天 |

| ↓ 🚶 | 240m 徒歩 3分 |

|

| 足利学校 | 見学 | |

| ↓ 🚶 | 490m 徒歩 6分 |

|

| ④ | 伊勢神社 | 寿老人 |

| ↓ 🚶 | 400m 徒歩 5分 |

|

| 太平記館 駐車場 |

出発 | |

| ↓ 🚗 | 2km・車 5分 | |

| 足利公園 八雲神社駐車場 | 駐車 | |

| ↓ 🚶 | 50m 徒歩 1分 |

|

| ⑤ | 八雲神社 | 大黒天 |

| ↓ 🚶 | 290m 徒歩 4分 |

|

| ⑥ | 福厳寺 | 布袋尊 |

| ↓ 🚶 | 410m 徒歩 5分 |

|

| ⑦ | 常念寺 | 毘沙門天 |

| ↓ 🚶 | 560m 徒歩 7分 |

|

| 足利公園 八雲神社駐車場 | 駐車場を徒歩で素通り | |

| ↓ 🚶 | 340m 徒歩 4分 |

|

| 草雲美術館 | 見学 | |

| ↓ 🚶 | 340m 徒歩 4分 |

|

| 足利公園 八雲神社駐車場 | 出発 | |

| ↓ 🚗 | 1.1km 車 3分 |

|

| ⑧ | 長林寺 | 福禄寿 |

【足利七福神めぐり:徒歩と自動車1日コース: 起点】

<名草厳島神社:駐車場>

名草厳島神社:駐車場前の鳥居

名草厳島神社:駐車場前の鳥居駐車場には、売店と「弁天釣り堀」があります。

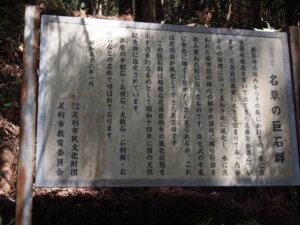

売店前に、国指定 天然記念物 名草の巨石群

県立自然公園 ハイキングコース「厳島神社入り口」の案内板があります。

案内プレート

案内プレート駐車場から、案内プレートの矢印方向に、厳島神社の赤い鳥居があります。

足利七福神めぐり : ①【名草厳島神社】

名草厳島神社

名草厳島神社弘仁年間、弘法大師空海によって勧請されたと伝えられ、江戸時代中期には、別当である金蔵院(こんぞういん)によって、巨石の上に石宮が建立されました。

後に、弁財天像(現在も金蔵院弁財天堂に祭られています)が建立されました。

江戸時代の祭典の祭には、弁財天を運び祭礼を行っていましたが、明治維新の神仏分離により、厳島神社となり、平成元年、新たに弁財天を造立しました。

弁財天が鎮座している名草巨石群は、国指定の天然記念物です。

勧請(かんじょう):神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること。

別当(べっとう):本来、律令制において本官を持つ者が他の官司の職務全体を統括・監督する地位に就いた時に補任される地位。

<名草厳島神社:基本情報>

| 正式名称 | 名草厳島神社 (なぐさいつくしまじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 名草弁天<福徳財宝・家内和合> |

| 所在地 | 〒326-0001 足利市名草上町4990 |

| 電話 | 0284-41-9977(名草公民館) |

| アクセス・駐車場から | 社殿まで、徒歩約20分 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:訳20分 北関東自動車道 太田気流IC:車40分 東北自動車道 佐野藤岡IC:車40分 |

| 駐車場 | 無料(数台) |

<名草厳島神社:弁財天>

名草弁財天「安産・子宝 弁財天」

弁財天は、七福神の中で唯一の女神です。

元は、インドの水の神と崇拝されていましたが、川のせせらぎが奏でる音色から、音楽の女神とも呼ばれています。

そのため、広く技芸、文芸などの才能をもたらす神となりました。現在は、福徳財宝を授ける神としても信仰されています。

名草厳島神社:参拝スタンプ

名草厳島神社:参拝スタンプ駐車場の売店に設置されています。

<名草厳島神社参道:巨石群>

鳥居をくぐり、けっこう急な山道を登ります。

しばらく行くと、左側に案内プレートが見えてきます。

「名草巨石群]は、厳島(いつくしま)神社境内の奥、弁天沢の中にありますと、表示されています。

そして、巨石群の特徴は、花崗岩(かこうがん)特有の「玉ねぎ風化」という

風化現象による、丸みをおびた大岩です。

二つ目の鳥居が見えてきました。

いよいよ、巨石群が現れてきます。

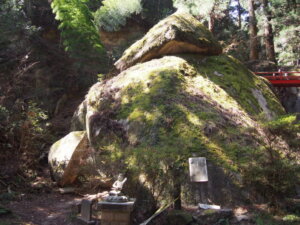

「弁慶の割石」

「弁慶の割石」角度を変えて見ても、見事な割れ方をしていますね。

このような神聖な巨石は、全国で数カ所におよび紹介されています。

それぞれが「鬼滅の刃」の聖地とされています。(全国で、楽しく盛り上がりましょうね)

上の写真と比べると、見る角度によって、巨石の割れ幅が変化しているように見えます。

まるで、巨石が呼吸しているかのようですね。

馬頭観音堂

馬頭観音堂

「胎内くぐり」で知られている、高さ11m以上の巨石です。

この巨石には、ちょうど一人分の隙間があり、子どものころ、よく潜りました。

(今は、立ち入れません)

足利七福神めぐりの一つです。

「安産 子宝 弁財天」と、ありました。

厳島神社の社殿が見えてきました。

社殿から、「胎内くぐり」に架けられた橋です。

石段を登り、社殿に着きました。

「胎内くぐり」から、社殿方向の景観です。

名草厳島神社:桟橋を渡る美人

名草厳島神社:桟橋を渡る美人

体内くぐり:巨石の間を通る道

体内くぐり:巨石の間を通る道人がやっと通れるほどの隙間が空いています。

下山して、駐車場に戻ります。

駐車場の隣には、楽しそうな釣り堀があります。

お子様と一緒に過ごせそうですね。

名草厳島神社(名草弁財天)の詳細は、<聖地巡礼>「炭次郎が切った岩?」鬼滅の刃と栃木県足利市を御覧ください。

足利七福神めぐり: ②【萬福寺】

萬福寺 参道

萬福寺 参道<萬福寺:本堂>

萬福寺:扁額

萬福寺:扁額

萬福寺:本堂

萬福寺:本堂

萬福寺本堂:須弥壇

萬福寺本堂:須弥壇時宗大沼田山金蓮院萬福寺は、七百年以上の歴史ある寺院で、古墳群が散在する大沼田町大坊山麓の地に在ります。

昔、大沼山萬福寺と称し、後に大沼田山萬福寺となりました。

かつては、大沼田全域を一箇寺の大きな寺院でしたが。世代の移り変わりと共に、現在に至ります。

萬福寺:基本情報>

| 正式名称 | 大沼田山金蓮院萬福寺 (おおぬまたやま きんれんいん まんぷくじ) |

|---|---|

| 七福神 | 恵比寿神<除災招福・商売繁盛> |

| 宗 派 | 時宗 |

| 創 建 | 不明 元天台宗 |

| 遊行二祖 | 真教上人により永仁5年(1297) 時宗に改宗 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来座像 |

| 本 山 | 清浄光寺(遊行寺) |

| 所在地 | 〒326-0011 足利市大沼田町1436 |

| 電話 FAX |

0284-91-0251 0284-91-0435 |

| アクセス・名草厳島神社から | 15.5km 車40分 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:13分 JR足利駅:車13分 徒歩56分 東武足利市駅:車17分 徒歩70分 |

| 駐車場 | 無料 |

| 料金 | 志納料:300円(1面) |

| 特記事項 | 御朱印は、1面~6面まで対応可能。 最初の参拝の祭は、阿弥陀如来様の御朱印、2回目胃以降は佛様を選べます。 * 対応日は、SNS(インスタグラム、ツイッター)で予告します。 * 予約は不可です。 |

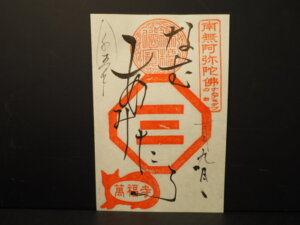

<萬福寺:阿弥陀如来の御朱印>

<萬福寺:恵比寿神と御朱印>

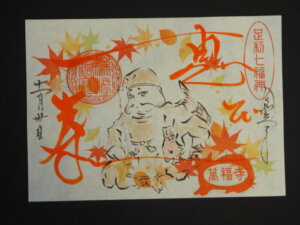

萬福寺:恵比寿神

萬福寺:恵比寿神

恵比寿神:御朱印

恵比寿神:御朱印

萬福寺:参拝スタンプ

萬福寺:参拝スタンプ

七福神の中で、唯一日本出身の神です。

人々に福と安全を授ける守護神、商売繁盛や漁業、除災招福の神として、

信仰と人気を集めています。

ふくよかな笑顔(えびす顔)が特徴です。

<萬福寺:境内>

阿弥陀如来像と念仏小僧

阿弥陀如来像と念仏小僧参道入り口の阿弥陀如来立像(右)と、念仏小僧(左)です。

聖観音菩薩像

聖観音菩薩像

子育て・安産地蔵尊

子育て・安産地蔵尊

十三印塔

十三印塔

六地蔵尊

六地蔵尊萬福寺は、本堂に向かう参道の両側に、諸仏が鎮座しています。

霊験あらたかな、大坊山のふところに抱かれた自然豊かな寺院です。

萬福寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<⑱ 萬福寺:御朱印がユニーク>を御覧ください。

足利七福神めぐり :③【鑁阿寺】

鑁阿寺(ばんなじ):「太鼓橋」と「山門」

鑁阿寺(ばんなじ):「太鼓橋」と「山門」

鑁阿寺:「山門」の扁額

鑁阿寺:「山門」の扁額 「大御堂(おおみどう):本堂」

「大御堂(おおみどう):本堂」

鑁阿寺本堂に続く灯り(足利灯り物語)

鑁阿寺本堂に続く灯り(足利灯り物語)鑁阿寺は、鎌倉時代、建久7年(1196)に、足利義兼によって建立された真言宗大日派の

本山です。山号は、金剛山。本尊は、大日如来です。(源氏、足利氏の守り本尊)

約4万平方メートルに及ぶ敷地は、元々、足利氏の館(やかた)であり、現在でも、

四方に門を設け、土塁と堀がめぐらされています。平安時代後期による、武士の館の面影が残されており、「史跡 足利氏宅跡」として、国の史跡に指定されました。(大正10年3月指定、現在「日本の名城百選」になる)

寺院としては、鎌倉時代初期、建久7年(1196)源姓足利氏二代目の足利義兼(よしかね)が発心得度し、邸宅内に持仏堂を建てたのが始まりとされます。

義兼の死後、三代目の義氏(よしうじ)が堂塔伽藍(がらん)を建立し、足利一門の氏寺としました。

寛喜元年(1229)に落雷により焼失しましたが、足利貞氏(さだうじ)が禅宗方式を取り入れ、改修しました。

日本の禅宗様式への最初の転換期にあたります。

大いちょう(天然記念物)

大いちょう(天然記念物)鑁阿寺は、春は桜、秋は大いちょうの紅葉が見事で、市民には「大日様」と呼ばれ

親しまれています。

<鑁阿寺:基本情報>

| 正式名称 | 金剛山 鑁阿寺 (ばんなじ) |

|---|---|

| 七福神 | 大黒天<福徳・財宝> |

| 宗 派 | 真言宗 大日派 |

| 創 建 | 建久7年(1196) |

| 開 山 | 理真上人 |

| 開 基 | 足利義兼 |

| 本 尊 | 大日如来 |

| 本 山 | 鑁阿寺 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

| 電話 | 0284-41-2627 |

| アクセス・太平記館から | 442m 徒歩5分 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩10分 東武足利市駅:車7分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:45分 |

| 駐車場 | あり(無料)太平記館 観光駐車場 |

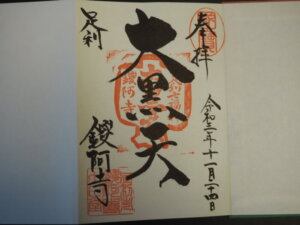

<鑁阿寺:大黒天と御朱印>

鑁阿寺: 校倉(宝庫)大黒天

鑁阿寺: 校倉(宝庫)大黒天

鑁阿寺:大黒天

鑁阿寺:大黒天

鑁阿寺:大黒天の御朱印

鑁阿寺:大黒天の御朱印

鑁阿寺:参拝スタンプ(有料)

鑁阿寺:参拝スタンプ(有料)福徳や財宝を与える福の神として、祀られています。

米俵(こめだわら)の上に立ち、右手に打ち出の小槌、左肩に大きな袋を背負った優しい笑顔の神様です。

大国主命(おおくにぬしのみこと)と神仏習合したものと言われています。

参拝スタンプは、本堂の受付にあります。

有料(100円)で押印してもらいます。

鑁阿寺の詳細については、国宝鑁阿寺:地元足利から御案内「歴史と伝説の散歩道」

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<㉝ 鑁阿寺:真言宗 大日派の本山>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ④【伊勢神社】

伊勢神社:鳥居

伊勢神社:鳥居

伊勢神社:内宮

伊勢神社:内宮

伊勢神社:祭壇

伊勢神社:祭壇

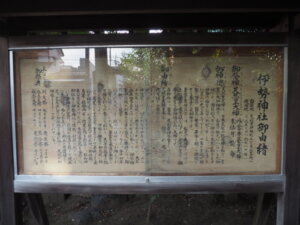

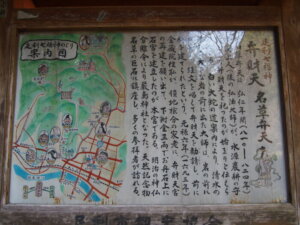

伊勢神社:御由緒

伊勢神社:御由緒<伊勢神社の由緒沿革について>

* 境内の御由緒書は、「途中かすれて読めない部分がある」との御指摘もありましたので、以下に抜粋を示します。

当神社は、社伝によると、

足利庄伊勢宮として、皇祖天照皇大神(あまてらすすめのおおかみ)を奉斎して鎮祭され、新田、足利両家の尊崇を受け、鎌倉時代には源氏、殊(こと)に足利氏、尊氏、持氏、成氏等累代や衆生の人々が連綿と崇敬され、足利尊氏の父貞氏の文書によれば、鑁阿寺の東南にある伊勢宮の勧請は、足利家の武運を祈るためのものであり、先例に任せ怠慢なきようとのしじがあり、この伊勢宮に由来するものと考えられる。それは古く平安時代の仁平元年(1151)の創建と伝えられる。

1845年に社殿を復興造営して、以来1881年、1906年に社殿の再興を行い、1913年には足利町民が挙って、伊勢神宮御用材の「お木曳行事」に斎行して、

御社殿などを造営した。

奉斎(ほうさい):神仏などを慎んでまつること。

鎮祭(ちんさい):諸神をまつり、その土地をしずめ固めるための祭儀。また、それを行うこと。

挙って(こぞって):関係者がそろって、一斉に。

お木曳行事(おきひきぎょうじ):伊勢神宮の式年遷宮で、御用材を両宮の宮域に運搬する行事。

斎行(さいこう):お祭りや祈祷(きとう)を行うこと。

<伊勢神社:基本情報>

| 正式名称 | 伊勢神社 (いせじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 寿老人<五穀豊穣・幸福長寿> |

| 所在地 | 〒326-0053 足利市伊勢町2-3-1 |

| 電話 | 0284-41-5347 |

| アクセス・鑁阿寺から | 490m 徒歩6分 |

| アクセス | JR足利駅:車2分 東武足利市駅:車10分 北関東自動車道 足利IC:12分 |

| 駐車場 | 無料(15台) |

| 特記事項 | オリジナル御朱印帳。直書きのみお渡し可。 |

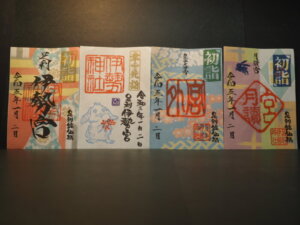

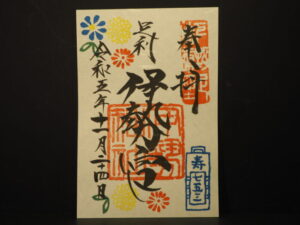

<伊勢神社:御朱印>

伊勢神社:御朱印

伊勢神社:御朱印

寿老人

寿老人にこやかな微笑みをたたえ、

手には巻物をくくり付けた杖、亀を手にのせた姿でも知られています。

巻物は、人名の長寿をしるし、亀は長寿を司る使者とされています。

延命長寿、福徳円満の神とされています。

伊勢神社境内:七福神

伊勢神社境内:七福神境内の小さな社には、恵比寿、大黒天、布袋尊などの七福神が鎮座しています。

伊勢神社:参拝スタンプ

伊勢神社:参拝スタンプ

手水舎

手水舎

絵馬かけ場

絵馬かけ場伊勢神社:外宮(豊受皇大神)

外宮に向かう鳥居と参道

外宮に向かう鳥居と参道

外宮

外宮外宮には、豊受皇大神(とようけのおおかみ)が祀られています。

伊勢神社:月讀宮(月讀命)

月讀宮の鳥居

月讀宮の鳥居

月讀宮

月讀宮月讀宮(つきよみのみや)の御祭神は、月讀命(つきよみのみこと)で、天照大御神の

弟神:月を読む神です。

月の満ち欠けは、生命の誕生に深く関わっていることから、子授け・安産・運(ツキ)気上昇の神とされています。

伊勢神社:破魔矢

伊勢神社:破魔矢伊勢神社には、オリジナル御朱印帳も用意されています。

まちなかのコンパクトな神社で、私たち市民にとっても、たいへん親しみ深い神社です。

足利七福神めぐり: ⑤【總社 八雲神社】

足利總鎮守 總者 八雲神社

足利總鎮守 總者 八雲神社

八雲神社:社殿

八雲神社:社殿

八雲神社:拝殿

八雲神社:拝殿

八雲神社:厨子天神

八雲神社:厨子天神

八雲神社:本殿

八雲神社:本殿八雲神社は、およそ1100年ほど前(平安時代)貞観11年(869)、清和天皇により創建されました。

当時、三陸沖で発生した大地震の鎮守のため、右大臣藤原基経(もとつね)に命じて、

須佐之男命2神を祀り、安堵(あんど)を祈らせました。その東国の第一祈願所として当神社が創建されました。

あしかが輝き大使である、歌手の森高千里さんの『渡良瀬橋』で歌われたことで、全国から参拝者が訪れています。

しかし、平成24年(2021)12月3日に焼失。

八雲神社再建にあたり、伊勢神宮の式年遷宮年(平成25年・第62回)のおり、「天照大神弟神の月讀荒御魂宮」の本殿・幣殿一式と、その一部が

譲与されました。御社をそのまま譲り受け、移築されることは、極めて希なことで、新たに月讀荒御魂宮が

合祀されました。そして、平成29年12月9日、10日の2日間、焼失から5年を経過して、復元された新社殿の竣工式が行われました。

式年遷宮(しきねんせんぐう):一定の周期毎に、新殿を造営して、旧殿の神体を移すこと。

伊勢神宮の20年一度の式年遷宮はもっとも有名。

月讀荒御魂宮(つきよみのあらみたまのみや)

<八雲神社:基本情報>

| 正式名称 | 足利祖鎮守 總社 八雲神社 (そうじゃ やぐもじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 大黒天<五穀豊穣・諸願成就> |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町1-3776 |

| 電話 | 0284-64-8864(奉賛会事務局) 0284-21-8801(社務所) |

| FAX | 0284-64-8864(奉賛会事務局) 0284-21-8802(社務所) |

| アクセス・太平記館から | 2km 車5分 |

| アクセス | JR足利駅:車5分、徒歩約30分 東武足利市駅:車4分 徒歩約25分 北関東自動車道 足利IC:車15分 北関東自動車道 太田桐生IC:車12分 |

| 駐車場 | 足利公園 八雲神社駐車場(無料) |

| 拝観・開館時間 | 御朱印等授与所での対応 9:00~16:00 |

| 料金 | 初穂料:500円 |

| 特記事項 | 御朱印は、基本的に毎日対応可。 (授与所が時間外で留守の場合でも、 社務所にお声掛け頂ければ、宮司が 対応できる場合もあります) |

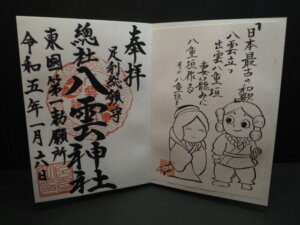

<八雲神社:御朱印と大黒天・参詣スタンプ>

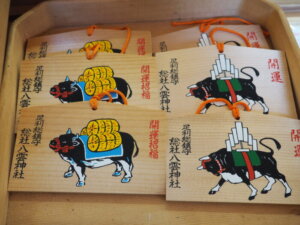

總社 八雲神社:大黒天

總社 八雲神社:大黒天

八雲神社:御朱印

八雲神社:御朱印

八雲神社:参拝スタンプ

八雲神社:参拝スタンプ

福徳や財宝を与える福の神として、祀られています。

米俵(こめだわら)の上に立ち、右手に打ち出の小槌、左肩に大きな袋を背負った優しい笑顔の神様です。

大国主命(おおくにぬしのみこと)と神仏習合したものと言われています。

八雲神社:お守り

八雲神社:お守り「渡良瀬橋」のお守りや、絵馬もあります。

「渡良瀬橋」のデザインは、先代の宮司さん(筆者の恩師)によるものです。

八雲神社:絵馬

八雲神社:絵馬

絵馬掛場

絵馬掛場<八雲神社:境内>

手水舎

手水舎

手水舎:龍

手水舎:龍八雲神社の鳥居をくぐると、左手側に手水舎があります。

手水舎は、社寺によって、いろいろな特色があって、味わい深く趣がありますね。

森高千里さんが植樹した藤

森高千里さんが植樹した藤

植樹記念の立札

植樹記念の立札森高千里さんは、2013年3月に行われたライブコンサートの前日、「足利一日市長」を

勤められました。

その際に、足利フラワーパークの藤の苗木を足利学校と八雲神社境内に植樹されました。

藤もずいぶん大きくなってきましたね。

森高さんの植樹した藤の詳細は、足利学校と八雲神社「森高千里さんが植えた藤」はどこにある?を御覧ください。

足利七福神めぐり: ⑥【福厳寺】

福厳寺を示す道標

福厳寺を示す道標足利公園 八雲神社駐車場にある道標です。

道標には、幅厳寺まで240m、3分とあります。

福厳寺の次に訪問する草雲美術館は、反対方向200m、3分のところにあります。

福厳寺 本堂

福厳寺 本堂福厳寺の寺伝によれば、伊豆走場山般若寺の僧「理真」(りしん:足利義兼が帰依していた高僧)により開山されました。

源平合戦に活躍した、足利義兼の妻「時子」が懐妊の折、姉の「政子」の依頼により、理真が足利に来て、当福厳寺で男子変成の祈祷(きとう)をしたと伝えられます。

境内に子安観音があります。

男子変成:変成男子(へんじょうなんし)によります。

木造 釈迦如来坐像

木造 釈迦如来坐像福厳寺の本尊 釈迦如来坐像は、15世紀ごろ(室町時代)の作です。

法量は、像高:52.5cm、膝張り:40.2cm、坐奥:37.3cm、

光背総高:93.5cmです。

釈迦如来坐像は、本堂中央の須弥壇(しゅみだん)上に座しています。本体は檜材寄木造り、表面黒漆塗りで、眼には玉顔が入れられています。

足利市教育委員会 より抜粋

布袋尊像

布袋尊像<福厳寺:基本情報>

| 正式名称 | 多宝山 福厳寺 (ふくごんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 布袋尊<福徳円満・家内安全> |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 創 建 | 永寿元年(1182)、康永2年(1343)に臨済宗建長寺派となる。 |

| 開 基 | 藤姓足利又太郎忠綱 |

| 開 山 | 理真上人(後世、実堂権禅師を開山として臨済宗建長寺派とんる) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 建長寺(鎌倉) |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270 |

| 電話 | 0284-21-6990 |

| アクセス・八雲神社から | 240m 徒歩3分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車7分 徒歩20分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

<福厳寺:御朱印と参拝スタンプ>

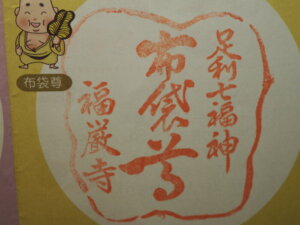

福巌寺:布袋尊の御朱印

福巌寺:布袋尊の御朱印

福巌寺:参拝スタンプ

福巌寺:参拝スタンプ布袋尊は、他の6人の神と異なり、ただ一人、中国・唐の時代に実存した僧侶です。

おおらかな笑顔、何もこだわらない楽天的な生き方が、当時の禅僧をはじめ、人々に

「至福」の象徴と受け入れられたそうです。

笑門来福、夫婦円満、子宝の神として

信仰されています。

参拝スタンプが置かれた本堂

本堂内に用意された「参拝スタンプ」

本堂内に用意された「参拝スタンプ」布袋尊スタンプは、本堂の須弥壇の左隣の部屋に用意されていました。

参拝者に対する、あまりにも丁寧なお心遣いに、言葉にならないほど、感激しました。

布袋尊像

布袋尊像

子安観世音菩薩像

子安観世音菩薩像<民話 『福厳寺の子安観音さま』>

『足利の民話』山本倶子(やまもと みなこ)著 随想舎より

足利公園の入り口のところに福厳寺というお寺があります。

ここに、子安観音さまが祀られています。高さ約十センチの子どもを抱いた銀の立像です。

この観音さまにこれからお話しする伝説があります。

源姓足利氏二代目の義兼(よしかね)さまの頃のことですから、今から八百年以上も前のことになります。(後略)

たいへん興味深い民話が紹介されていました。

救世観音菩薩像

救世観音菩薩像<福厳寺:子安観世音菩薩堂>

常念寺(次にめぐる寺)の西隣には、福厳寺 子安観世音菩薩堂があります。

常念寺の隣から登る石段

常念寺の隣から登る石段

福厳寺:子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩像

福厳寺:子安観世音菩薩像福厳寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

⑧ 福厳寺:義兼公と時子姫の持仏と伝わる観音様>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ⑦【常念寺】

常念寺入り口:看板

常念寺入り口:看板

常念寺:本堂

常念寺:本堂 本堂:扁額

本堂:扁額

常念寺:本堂須弥壇

常念寺:本堂須弥壇 常念寺は、平安末期、康治2年(1143)の創建と伝えられ、時宗の宗祖 一遍上人の法孫遊行中、荒廃した寺の再建に尽力されました。

本堂は、昭和61年に新築され、布教活動の場として面目を一新しました。

すぐれた仏像の中に、仏法護持の毘沙門天が、威風堂々のお姿で祀られ、足利市内の反映を守護しています。

財宝福徳、子孫繁栄を授け、北門の守り神です。

本堂の厨子には、素戔嗚尊(すさののみこと)、稲田姫命(くしなだひめみこ)御神像二体があります。

スリランカの仏舎利奉安の寺です。

毎年、8月16日 大施餓鬼を厳修します。

施餓鬼(せがき):餓鬼道で苦しむ衆生に、食事を施して供養することで、特定の先祖への供養でなく、広く一切の諸精霊に対して修されます。

<常念寺:基本情報>

| 正式名称 | 称名山 常念寺 (しょうみょうざん じょうねんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 毘沙門天<除災招福・心願成就> |

| 宗 派 | 時宗 |

| 創 建 | 康治2年(1143) |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 清浄光寺(遊行寺) |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094 |

| 電話 | 0284-21-2016 |

| アクセス・福厳寺から | 410m 徒歩5分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩23分 東武足利市駅:車5分 徒歩24分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:20分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

<常念寺:毘沙門天>

毘沙門天像

毘沙門天像<常念寺:御朱印と参拝スタンプ>

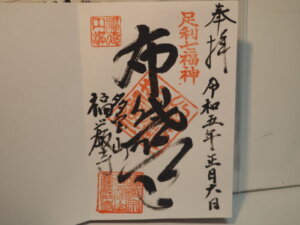

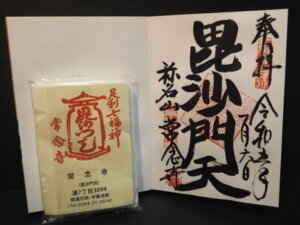

常念寺:御朱印

常念寺:御朱印

常念寺:参拝スタンプ

常念寺:参拝スタンプ

四天王の一仏で、別名「多聞天」とも呼ばれ、甲胃を身に着け、武将の姿で勇ましい顔をしています。

除災招福・心願成就の神とされ、江戸時代以降は、勝負事にも、ご利益ありと崇められています。

参拝スタンプとスイッチ

参拝スタンプとスイッチ参拝スタンプは、本堂入り口にあります。

平日は、スタンプの隣に押しボタンがあり、ボタンを押すと、本堂内の祭壇に灯りが点ります。

常念寺:鐘楼

常念寺:鐘楼

常念寺:一遍上人像

常念寺:一遍上人像

馬頭観音像

馬頭観音像 常念寺の関連記事は、足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など15名所の御案内

6 【足利逆さ川散歩コース:④ 定年寺】を御覧ください。

足利七福神めぐり:⑧ 【西宮 長林寺】

長林寺:駐車場

長林寺:駐車場

長林寺:参道と山門

長林寺:参道と山門

長林寺:山門の扁額

長林寺:山門の扁額

長林寺:本堂

長林寺:本堂

長林寺:本堂の扁額

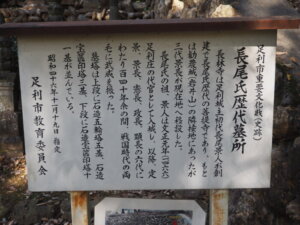

長林寺:本堂の扁額長林寺は、室町時代の文安5年(1448)足利長尾氏の初代影人の創建によるもので、

大見禅竜禅師が開山し、長雲寺と称しました。のちの享徳2年(1453)竜沢山長林寺と現在の名に改めました。

長尾氏代々の菩提寺となり、寺運も隆盛しましたが、戦国時代末期、小田原北条家に付いた足利長尾氏は、小田原の陣で、北条家没落と命運を共にしました。

そのため、長林寺も一時衰微しますが、元和元年(1615)に再建され、さらに元禄年間(1688~1704)に別格地となり、明治維新まで多くの僧侶の道場となりました。

長林寺由緒書より、一部引用

長雲寺:勧農城(岩井山)の麓(ふもと)にありました。

岩井山については、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋 14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

<西宮 長林寺:基本情報>

| 正式名称 | 大祥山 長林寺 (だいしょうざんちょうりんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 福録寿尊<幸福・富貴・長寿> |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 文安5年(1447) |

| 開 山 | 大見禅龍禅師 |

| 開 基 | 長尾影人 |

| 本 尊 | 聖観音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 電 話 | 0284-21-5636 |

| アクセス・足利公園 八雲神社駐車場から | 1.1km 車3分 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

<西宮 長林寺:福禄寿>

長林寺:福禄寿尊堂

長林寺:福禄寿尊堂

長林寺:福禄寿尊像

長林寺:福禄寿尊像長い頭、長いあごひげ、大きな耳たぶを持ち、年齢は、数千歳と言われています。

鴨を伴い経巻(きょうかん)を結んだ杖をついているのが特徴です。幸福と富貴、長寿を兼ね備えた招徳人望の神とされています。

<西宮 長林寺:参拝スタンプ>

長林寺:参拝スタンプ

長林寺:参拝スタンプ福録寿尊のお堂の前に、設置されています。

長林寺:仏足石

長林寺:仏足石本堂前にある仏足石です。

仏足石は、お釈迦さまの足跡の彫刻で、釈迦如来を象徴的に表現したものです。

足に手を触れ、親しくお詣りください。仏足石の碑文 より

長林寺:狛犬

長林寺:狛犬左前足で、小さな狛犬をおさえています。

長林寺:狛犬

長林寺:狛犬右前足で、玉をおさえています。

社寺にある狛犬をよく見ると、いろいろです。

角がある狛犬もいますね。

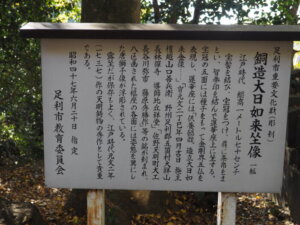

長林寺:大日如来坐像(足利市重要文化財)

長林寺:大日如来坐像(足利市重要文化財)

田崎草雲墓所(市史跡)

田崎草雲墓所(市史跡)

長林寺:田崎草雲の墓石

長林寺:田崎草雲の墓石

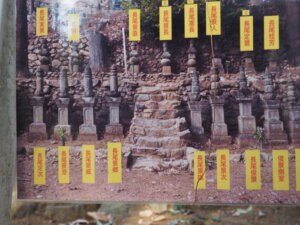

足利長尾氏:墓所(市史跡)

足利長尾氏:墓所(市史跡)

山門前:スイレン池

山門前:スイレン池長林寺山門前の心おちつくスイレン池です。

西宮 長林寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<⑨ 西宮 長林寺:間近に見られる大日如来坐像>を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…