おおらかな「自然いっぱいコーナー」「足利七福神めぐり 自転車西コース」を御紹介します。

行程は、28.8km(太平記館起点)自転車約5時間コースです。(参拝時間:各社寺10分、最勝寺は20分、太平記館周辺の散策60分を含みます)

まずは、みなさんのお声は ?

「事前に、もう少し詳しい見どころが知りたい」「自転車は、どこで借りるの?」・・・。

そんな、率直で現実的な御意見に、少しでも、お役に立てたら幸いです。

目次

【足利七福神めぐり:スタンプラリー2025】

<2025>足利七福神スタンプラリー台紙

<2025>足利七福神スタンプラリー台紙2025年も(一社)足利市観光協会主催による足利七福神めぐり:スタンプラリーが始まりました。

新春に心を込めてご参拝 スタンプを集めて心のこもったプレゼント ご朱印めぐりもご一緒に

社寺では、まず心を込めてお参りを!『足利七福神めぐりスタンプラリー2024』台紙より

毎年、大好評! 楽しくて心温まるスタンプラリーです。

| 開催期間 | 令和7年(2025)1月5日(日)~1月26日(日) |

|---|---|

| 参加方法 | 1 スタンプラリーの台紙を入手 配布場所:太平記館、足利観光交流館「あし・ナビ」(足利市駅内)

* 七福神社寺にも、若干用意があります。(一人1枚:多くの方々に御参加いただくため) * 台紙は下記HPからダウンロードできます。 2 七福神社寺をめぐり、心を込めてお詣(参)りを! 3 境内にある七福神スタンプを台紙に押印! 4 七福神すべてのスタンプを集めたら、太平記館スタッフに台紙を提示しましょう。 5 応募券をもらい必要事項を記入のうえ応募箱に投函します。「お守りカード」が進呈されます。 6 抽選で、7名:「金の福袋」(足利の名産品等)11名:七福神社寺直筆特別色紙がプレゼントされます。 |

| 応募締切 | 令和7年(2025)1月26日(日)まで |

| 注意事項 | 鑁阿寺(ばんなじ)のみスタンプ押印:100円 |

| 公式HP | 足利市観光協会公式サイト |

| 備 考 | *台紙に掲載されている社寺が対象です。

当ブログの記事内には、スタンプラリー対象外の施設等も含まれていますので予め御確認ください。 |

【足利七福神めぐり:サマリー】

足利市観光協会の『足利七福神めぐり』では、足利市内18の社寺が紹介されています。

<足利七福神めぐり:モデル4コース>

1 「徒歩コース」(足利市HPで紹介のモデルコース:約3時間)

② 「自転車コース」(西の足利七福神めぐり:約5時間)

3 「自転車コース」(東の足利七福神めぐり:約4時間)

4 「徒歩と自動車コース」(旧跡の散策も!:約1日)

出典・引用:一般社団法人 足利市観光協会『足利七福神めぐり』より

[一般社団法人 足利市観光協会]〒326-0053 栃木県足利市伊勢町3丁目6-4

TEL:0284-43-3000 FAX:0284-43-3333

上記の1~4コースの社寺は、七福神を効率よくめぐるために、コースが設定されており、各コース間で重複する社寺があります。

重複する内容を極力削減するため、1「徒歩コース」の7社寺(心通院、本城厳島神社、長林寺、西宮神社、常念寺、福巌寺、鑁阿寺)を基準として詳細を御案内しています。

そのため、1「徒歩コース」の7社寺が、他のコースで頻繁に登場しますが、そのコース内での御案内は簡素化し、新たに登場した社寺を中心に詳細を記述しています。

各社寺の概要(一覧表:まとめ記事)は、足利七福神めぐり4コース:19の社寺「鑁阿寺」から「長尾弁財天」を御覧ください。

本稿の御案内は、② 「自転車:西コース」です。

- 行程表(起点:太平記館)

- 表内大文字の社寺は、本コース(② 「自転車:西コース」)のみの登場となりますので、本記事で詳細を記します。

太平記館 ⇒ ① 福厳寺 ⇒ ② 東光寺 ③ 最勝寺 ⇒ ④ 長林寺 ⇒ ⑤ 西宮神社 ⇒ ⑥ 吉祥寺 ⇒ ⑦ 心通院 ⇒ 太平記館

| 順路 | 場 所 | 七福神名 (距離・時間) |

|---|---|---|

| 太平記館 | 起点:スタート | |

| ↓ | 1.9km・8分 | |

| ① | 福厳寺 | 布袋尊 |

| ↓ | 6.2km・30分 | |

| ② | 東光寺 | 大黒天 |

| ↓ | 7.2km・36分 | |

| ③ | 最勝寺 | 毘沙門天 |

| ↓ | 4.4km・22分 | |

| ④ | 長林寺 | 福録寿 |

| ↓ | 800m・4分 | |

| ⑤ | 西宮神社 | 恵比寿神 |

| ↓ | 4.5km・18分 | |

| ⑥ | 吉祥寺 | 弁財天 |

| ↓ | 2km・8分 | |

| ⑦ | 心通院 | 寿老人 |

| ↓ | 1.8km・7分 | |

| 太平記館 | 終点:ゴール |

<足利七福神めぐり:レンタサイクルの御案内>

レンタサイクルは、足利観光交流館「あし・ナビ」と、「太平記館」で借りられます。(相互、乗り捨て可)

七福神めぐりは、徒歩で廻るのが基本とされていますが、社寺が広範囲にわたるため、「太平記館」「あし・ナビ」でのレンタサイクル、もしくはお車での御訪問をお勧めいたします。

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 貸出・減却場所 | 太平記館 :伊勢町3丁目6-4 TEL0284-40-1570

あし・ナビ:東武足利市駅構内 TEL0284-73-3631 |

| 受付時間 | 9:00~16:00 |

| 料 金 | 普通自転車 3時間 400円~

電動アシスト 3時間 600円~ |

| 特記事項 | 貸し出し時には、身分証明書(免許証、保険証などをご提示ください。 |

* レンタサイクル利用の詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー! 2 【足利 レンタサイクル利用規約】を御覧ください。

「あし・ナビ」「太平記館」の詳細は、足利市観光拠点【まとめ】4施設の特色:大公開!を御覧ください。

足利七福神めぐり 起点:【太平記館】

太平記館

太平記館

お土産コーナー

お土産コーナー

所在地:足利市伊勢町3-6-4

電 話:0284-43-3000

営業時間:9:00~17:00

休業:12月29日~12月31日

商 品:和菓子、洋菓子、スイーツ、ファンシーグッズ等

ランチ:~1000円

レンタサイクル:3時間400円、1日1200円(電動あり)

レンタサイクル利用についての詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

2 【足利 レンタサイクル利用規約】を御覧ください。

<太平記館までのルート>は、足利市駅から行く「太平記館」と「足利学校」を御覧ください。

<JR足利駅からのルート>は、「渡良瀬橋」車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを画像で紹介【JR足利駅】●⑴北口から「渡良瀬橋・歌碑」ルートを御覧ください。

「多機能トイレ」は、レジを右手側にして進み、突き当たりにあります。

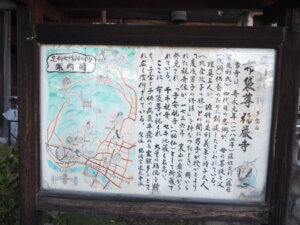

足利七福神めぐり: ①【福厳寺】

福厳寺(ふくごんじ):石塔

福厳寺(ふくごんじ):石塔

足利公園・八雲神社・福厳寺を示す道標

足利公園・八雲神社・福厳寺を示す道標福厳寺石塔の隣に立てられた道標です。

福厳寺は、森高千里さんの歌『渡良瀬橋』の歌詞に登場する「八雲神社」の近くにあります。

福厳寺 :本堂

福厳寺 :本堂福厳寺の寺伝によれば、伊豆走場山般若寺の僧「理真」(りしん:足利義兼が帰依していた高僧)により開山されました。

源平合戦に活躍した、足利義兼の妻「時子」が懐妊の折、姉の「政子」の依頼により、理真が足利に来て、当福厳寺で男子変成の祈祷(きとう)をしたと伝えられます。

境内に子安観音があります。

男子変成:変成男子(へんじょうなんし)によります。

木造 釈迦如来坐像

木造 釈迦如来坐像福厳寺の本尊 釈迦如来坐像は、15世紀ごろ(室町時代)の作です。

法量は、像高:52.5cm、膝張り:40.2cm、坐奥:37.3cm、光背総高:93.5cmです。

釈迦如来坐像は、本堂中央の須弥壇(しゅみだん)上に座しています。本体は檜材寄木造り、表面黒漆塗りで、眼には玉顔が入れられています。

足利市教育委員会 より抜粋

観音像

観音像<福厳寺:基本情報>

| 正式名称 | 多宝山 福厳寺 (ふくごんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 布袋尊<福徳円満・家内安全> |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 創 建 | 永寿元年(1182)、康永2年(1343)に臨済宗建長寺派となる。 |

| 開 基 | 藤姓足利又太郎忠綱 |

| 開 山 | 理真上人(後世、実堂権禅師を開山として臨済宗建長寺派とんる) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 建長寺(鎌倉) |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270 |

| 電話 | 0284-21-6990 |

| アクセス・八雲神社から | 240m 徒歩3分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車7分 徒歩20分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

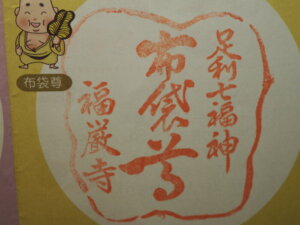

<福厳寺:参拝スタンプ>

福巌寺:参拝スタンプ

福巌寺:参拝スタンプ布袋尊は、他の6人の神と異なり、ただ一人、中国・唐の時代に実存した僧侶です。

おおらかな笑顔、何もこだわらない楽天的な生き方が、当時の禅僧をはじめ、人々に

「至福」の象徴と受け入れられたそうです。

笑門来福、夫婦円満、子宝の神として信仰されています。

参拝スタンプが置かれた本堂

本堂内に用意された「参拝スタンプ」

本堂内に用意された「参拝スタンプ」布袋尊スタンプは、本堂の須弥壇の左隣の部屋に用意されていました。

参拝者に対する、あまりにも丁寧なお心遣いに、言葉にならないほど、感激しました。

布袋尊像

布袋尊像

セキ地蔵尊

セキ地蔵尊

和顔菩薩(わげんぼさつ)

和顔菩薩(わげんぼさつ)

救世観音菩薩像

救世観音菩薩像<福厳寺:子安観世音菩薩>

常念寺の西隣には、子安観世音菩薩堂があります。

常念寺の隣から登る石段

常念寺の隣から登る石段

福厳寺 子安観世音菩薩堂

福厳寺 子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩像

福厳寺:子安観世音菩薩像福巌寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」8 足利七福神めぐり:⑥【福巌寺】

福厳寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑧ 福厳寺:義兼公と時子姫の持仏と伝わる観音様>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ②【東光寺】

東光寺参道

東光寺参道 東光寺:山門

東光寺:山門

東光寺:六地蔵

東光寺:六地蔵

東光寺:本堂

東光寺:本堂

東光寺:本堂の扁額

東光寺:本堂の扁額足利市指定文化財を3点所蔵する寺です。

江戸時代後期(1834年)作の木造大黒天立像が祀られています。

大日堂にある鉦は、天明5年(1785)に作られたもので、天明鋳物の歴史上、たいへん貴重です。(直径:23.5cm、高さ9.5cmの青銅製)

足利七福神めぐり社寺の一つで、大黒天の寺です。

* 天明鋳物:佐野市天明で作られた鋳物。

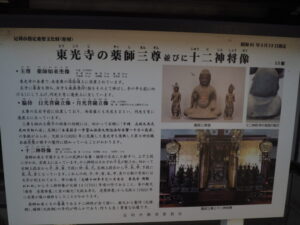

<東光寺:薬師如来三象像と十二神将>

薬師三尊像と十二神将

薬師三尊像と十二神将<足利市指定重要文化財(彫刻)>薬師如来坐像は、東光寺の御本尊で、本堂奥の須弥壇に安置されています。

脇侍に、日光菩薩立像・月光菩薩立像が控えています。

この画像は、住職様の特別なお計らいで撮影させていただきました。

<薬師三象像と十二神将の説明>

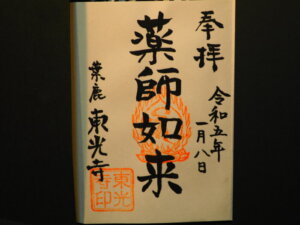

<東光寺薬師如来:御朱印>

薬師如来:御朱印

薬師如来:御朱印<東光寺:基本情報>

| 正式名称 | 医王山 東光寺 (いおうさん とうこうじ) |

|---|---|

| 七福神 | 大黒天<五穀豊穣・福徳海運> |

| 宗 派 | 真言宗 新養真言宗 |

| 創 建 | 仁寿元年(851) |

| 開 基 | 円仁(慈覚大師) |

| 本 尊 | 薬師如来 |

| 本 山」 | 根来寺(和歌山県) |

| 所在地 | 〒326-0143 足利市葉鹿町224 |

| 電 話 | 0284-62-0473 |

| アクセス・福厳寺から | 6.2km 自転車30分 |

| アクセス・その他 | 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 JR小俣駅:タクシー5分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

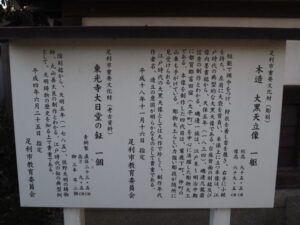

<東光寺:大黒天>

東光寺:大黒天

東光寺:大黒天<足利市重要文化財>江戸時代後期の木造大黒天立像です。

大黒天は、本堂右隣の建物内に安置されています。

<東光寺:大黒天の説明>

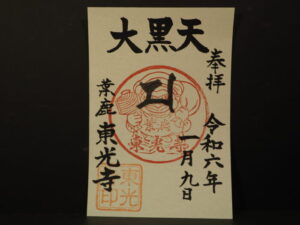

<東光寺:大黒天の御朱印>

大黒天の御朱印

大黒天の御朱印令和6年(2024)から、新たにお目見えした大黒天の御朱印です。

<東光寺:大黒天のスタンプ>

東光寺:参拝スタンプ

東光寺:参拝スタンプ

東光寺:大黒天と参拝スタンプ

東光寺:大黒天と参拝スタンプ参拝スタンプは、大黒天の前に設置されています。

<東光寺:境内>

東光寺:山門から見る本堂

東光寺:山門から見る本堂

足利七福神めぐり: ③【最勝寺】

毘沙門天(最勝寺):本堂に通じる石段

毘沙門天(最勝寺):本堂に通じる石段 山門から臨む鐘楼

山門から臨む鐘楼

最勝寺:本堂

最勝寺:本堂

天平17年(745年)、行基菩薩により、大岩山毘沙門天:大岩山多聞院最勝寺は

開山されました。翌年の天平18年(746)に、聖武天皇の勅願により、本堂を含む諸堂が建立されました。

大岩山毘沙門天、多聞院最勝寺の建物は、天平17年(745)の開山以来、落雷等による

火災で焼失、再建を繰り返してきました。文安4年(1447)5月の雷火により、山門を残し、諸堂の全てを焼失しています。

その後、再建されましたが宝暦7年(1757)に本堂が再び焼失しました。

宝暦12年(1762)に再建され、現在に至ります。

最勝寺:本堂入り口

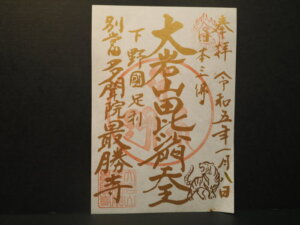

最勝寺:本堂入り口<最勝寺:御朱印>

最勝寺:御朱印

最勝寺:御朱印本堂前の社務所で御朱印を授与された後、本堂に入り住職様が御祈祷くださいます。

<最勝寺:基本情報>

| 正式名称 | 大岩山毘沙門天 多門院最勝寺 (おおいわやま びしゃもんてん たもんいん さいしょうじ) |

|---|---|

| 七福神 | 毘沙門天<除災招福・必勝祈願> |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 創 建 | 天平17年(745) |

| 開 基 | 聖武天皇(勅願) |

| 開 山 | 行基菩薩 |

| 本 尊 | 毘沙門天(毘沙門天・吉祥天・善膩師童子) |

| 本 山 | 豊山神楽院長谷寺 |

| 所在地(毘沙門天本堂) (最勝寺本坊) |

〒326-0841 足利市大岩町570 足利市大岩町264 |

| 電話(毘沙門天本堂) (最勝寺本坊) |

0284-21-0211 0284-21-8885 |

| アクセス・東光寺から | 7.2km 自転車36分 |

| アクセス・その他 | 北関東自動車道 足利IC:30分 北関東自動車道 太田桐生IC:25分 東北自動車道 佐野藤岡IC:60分 東武足利市駅・JR足利駅:タクシー20分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

* 毘沙門天本堂は、大岩山の頂上付近にあり、 最勝寺本坊(住職の居宅)は、大岩山のふもとにあります。

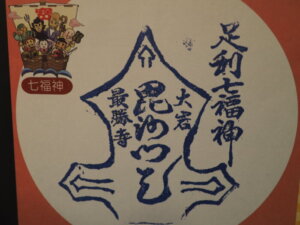

<最勝寺:参拝スタンプ>

最勝寺:参拝スタンプ

最勝寺:参拝スタンプ参拝スタンプは、本堂前に設置されています。

【毘沙門天:山王権現社】

山王権現社(桃山時代:大岩山内で最古)

山王権現社(桃山時代:大岩山内で最古)本堂の西側に、大黒天とともに、山王権現社が鎮座しています。

聖武天皇の御字、行基上人が大和国、菅原寺に滞在した際のことです。

行基上人は、聖徳太子作、閻浮檀金(えんぶだごん)でできた毘沙門天像を常に所持していました。

そして、関東地方へ行き霊地を開き、この毘沙門像を安置して衆生を救済したいと誓っていました。

ある夜の夢に、山王権現が現れ、「関東の足利の霊山に登れば、所願が叶う」とし、行基菩薩を大岩山のある足利の地へといざないました。

閻浮檀金(えんぶだごん):質の良い金のこと。

【毘沙門天:スギ】

毘沙門天のスギ

毘沙門天のスギ本堂の東側に、ひときわ目立つスギがあります。(スギの左手側奥に、公衆トイレがあります)

<毘沙門天本堂西側:大黒天>

大黒天の祠

大黒天の祠毘沙門天本堂の西側に、山王権現社とともに、大黒天が祀られています。

大黒天の隣にある祠(ほこら)

大黒天の隣にある祠(ほこら)

最勝寺の詳細は、大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験社気分で山登り!

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑦ 最勝寺:日本三大・関東最古の毘沙門天>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ④【西宮 長林寺】

長林寺:山門(足利市指定有形文化財)

長林寺:山門(足利市指定有形文化財)

長林寺山門:扁額

長林寺山門:扁額

長林寺:本堂

長林寺:本堂

長林寺本堂:扁額

長林寺本堂:扁額長林寺は、室町時代の文安5年(1448)足利長尾氏の初代影人の創建によるもので、

大見禅竜禅師が開山し、長雲寺と称しました。のちの享徳2年(1453)竜沢山長林寺と現在の名に改めました。

長尾氏代々の菩提寺となり、寺運も隆盛しましたが、戦国時代末期、小田原北条家に付いた足利長尾氏は、小田原の陣で、北条家没落と命運を共にしました。

そのため、長林寺も一時衰微しますが、元和元年(1615)に再建され、さらに元禄年間(1688~1704)に別格地となり、明治維新まで多くの僧侶の道場となりました。

長林寺由緒書より、一部引用

朝雲寺:勧農城(岩井山)の麓(ふもと)にありました。

岩井山については、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋 14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

<西宮 長林寺:基本情報>

| 正式名称 | 大祥山 長林寺 (だいしょうざんちょうりんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 福録寿尊<幸福・富貴・長寿> |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 文安5年(1447) |

| 開 山 | 大見禅龍禅師 |

| 開 基 | 長尾影人 |

| 本 尊 | 聖観音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 電 話 | 0284-21-5636 |

| アクセス・足利公園 八雲神社駐車場から | 1.1km 車3分 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

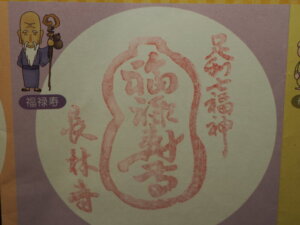

<長林寺:参拝スタンプ>

長林寺:参拝スタンプ

長林寺:参拝スタンプ福録寿尊のお堂の前に、設置されています。

長い頭、長いあごひげ、大きな耳たぶを持ち、年齢は、数千歳と言われています。

鴨を伴い経巻(きょうかん)を結んだ杖をついているのが特徴です。

幸福と富貴、長寿を兼ね備えた招徳人望の神とされています。

<西宮 長林寺:福禄寿堂>

福禄寿:お堂

福禄寿:お堂お堂の右側に、参拝スタンプがあります。

福禄寿尊

福禄寿尊

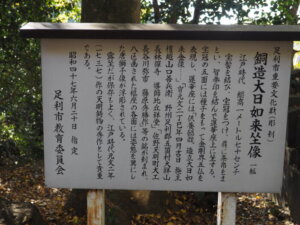

大日如来坐像(足利市重要文化財)

大日如来坐像(足利市重要文化財)

山門前:スイレン池

山門前:スイレン池長林寺山門前のスイレン池です。

木々の紅葉の季節とスイレン・・・、静けさの中、とてもいい雰囲気です。

長林寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」5 足利七福神めぐり:③【長林寺】

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑨ 西宮 長林寺:間近に見られる大日如来坐像>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ⑤【西宮神社】

西宮神社:鳥居

西宮神社:鳥居

西宮神社鳥居:神額

西宮神社鳥居:神額

西宮神社:本殿

西宮神社:本殿西宮神社は、慶長8年(1603)代官小林重郎左衛門が、摂津国(兵庫県)の

西宮神社を勧請し、創建しました毎年11月19日~20日に行われる「恵比寿講」の際には、開運や商売繁盛を願う人々で賑わいます。

勧請(かんせい):神仏の分身・分霊を他の地に移して祀ること。

<西宮神社:基本情報>

| 正式名称 | 西宮神社 (にしのみやじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 恵比寿神<商売繁盛・財福清康> |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2931 |

| 電話 | 0284-21-6790 |

| アクセス・長林寺から | 800m 自転車4分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車7分 東武足利市駅:車5分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料)恵比寿講:臨時駐車場 |

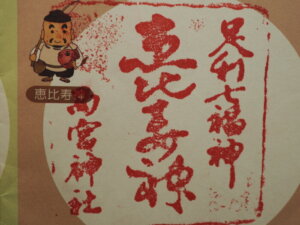

<西宮神社:参拝スタンプ>

西宮神社:参拝スタンプ

西宮神社:参拝スタンプスタンプは、石段左側にある社務所の前にあります。

由緒書や書置の御朱印が戴けます。

祭りの日は、宮司さんが御朱印帳に記入してくれます。

また、由緒書は、太平記館にも用意されています。

七福神の中で、唯一日本出身の神です。

人々に福と安全を授ける守護神、商売繁盛や漁業、除災招福の神として、信仰と人気を集めています。

ふくよかな笑顔(えびす顔)が特徴です。

恵比寿講:ポスター

恵比寿講:ポスター

神楽殿 秋季大祭の恵比寿請では、神楽が奉納されます。

本殿裏の摂社・末社

本殿裏の摂社・末社本殿の裏には、稲荷神社、秋葉神社、神名宮、八坂神社、山神社などの末社・摂社があります。

摂社・末社:本社に付属し、主祭神と縁故の深い神を祀った神社。

摂社は、本社と末社の間に位し、本社の境内にあるものを境内摂社・末社といいます。

西宮神社の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」6 足利七福神めぐり:④【西宮神社】を御覧ください。

足利七福神めぐり: ⑥【吉祥寺】

吉祥寺:参道

吉祥寺:参道

東国花の寺:百ケ寺「あじさい寺」

東国花の寺:百ケ寺「あじさい寺」

アジサイと燈籠

アジサイと燈籠吉祥寺がある足利市江川町には、筆者の母親の生家があります。

生前、母はアジサイの花が大好きでした。

そして、母の残した俳句を再び思い出しました。

鐘の音の 余韻は花に 和らかし

境内に咲くアジサイ

境内に咲くアジサイ

境内に咲くサザンカ

境内に咲くサザンカ

鐘楼

鐘楼

吉祥寺本堂:扁額

吉祥寺本堂:扁額

吉祥寺:本堂

吉祥寺:本堂

弘長年間(1261~1263)源姓足利氏5代の頼氏が、覚恵和尚を開山として創建したと伝

えられ、頼氏の供養塔が残されています。頼氏は、4代目泰氏の三男で、初めは利氏と称しました。

しかし、母が北条時頼の娘だったことから時頼が出家(最期寺入道)した康元元年(1156)8月、外祖父の諱(いみな)により頼氏と改名しました。

治部大輔(従五位下三河守)として、鎌倉幕府に出仕していた頼氏は、公安3年(1280)入道して義任と号しました。

<吉祥寺:基本情報>

| 正式名称 | 義任山 吉祥寺 (ぎにんざん きちじょうじ) |

|---|---|

| 七福神 | 弁財天<商売繁盛・諸芸上達> |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 創 建 | 弘長年間 |

| 開 山 | 覚恵和尚 |

| 開 基 | 足利頼氏公 |

| 本 尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 本 山 | 比叡山 延暦寺 |

| 所在地 | 〒326-0067 足利市江川町245 |

| 電 話 | 0284-42-6006 |

| アクセス・西宮神社から | 4.5km 自転車18分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車10分 東武足利市駅:車15分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

<本堂前:おみくじ>

吉祥寺:本堂前のおみくじ

吉祥寺:本堂前のおみくじ本堂の前に「おみくじ」がありました。

木箱の中にサイコロが置かれていて、出た目の数の引き出しの中に、おみくじが入っていました。

なんとなく元気づけられ、うれしい気持ちになりました。

<吉祥寺:観音堂>

観音堂

観音堂

吉祥寺:観音堂仏壇

吉祥寺:観音堂仏壇観音堂に祀られている観音像は、安産子育ての「子安観音」として信仰を集めています。

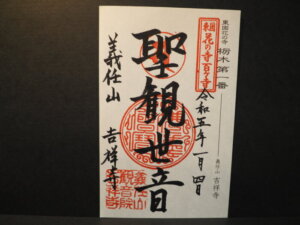

吉祥寺:聖観世音の御朱印

吉祥寺:聖観世音の御朱印<吉祥寺:弁天堂>

池の中の弁天堂

池の中の弁天堂

鐘楼唐見た弁天堂

鐘楼唐見た弁天堂

吉祥寺:御開帳された弁天堂

吉祥寺:御開帳された弁天堂池の中に建てられた弁天堂には、裸弁財天が奉安されています。

<吉祥寺:御朱印と参拝スタンプ>

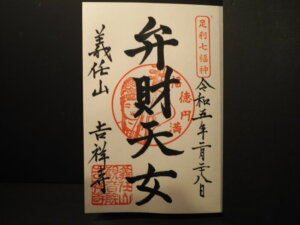

吉祥寺:弁財天の御朱印

吉祥寺:弁財天の御朱印

吉祥寺:参拝スタンプ

吉祥寺:参拝スタンプ

弁財天は、七福神の中で唯一の女神です。

元は、インドの水の神と崇拝されていましたが、川のせせらぎが奏でる音色から、音楽の女神とも呼ばれています。

そのため、広く技芸、文芸などの才能をもたらす神となりました。現在は、福徳財宝を授ける神としても信仰されています。

弁財天は、古くからインドでは河の神様として知られています。

日本では商売繁盛・技芸上達を授ける女天として、広く信仰されています。

* 御開帳は、巳の日と弁天祭りだけに限られています。

<吉祥寺:あじさい弁天まつり>

アジサイ弁天まつり

アジサイ弁天まつり吉祥寺の南側の斜面には、15種1.500株のアジサイが植栽されており、アジサイの咲く6月に「アジサイ弁天祭り」が開催されます。

吉祥寺:アジサイ弁天まつりの案内

吉祥寺:アジサイ弁天まつりの案内「アジサイ弁天まつり」では「バランス整体」、「セラピーコーチング」、「ハンドパン演奏」など、いろいろなイベントが開催されます。

ハンドパンとギターの演奏会

ハンドパンとギターの演奏会

<ハンドメイド『ルクール ド フードル 』>

ハンドメイド オリジナル プロダクト

ハンドメイド オリジナル プロダクト境内のマルシェで、ひときわ目をうばわれてしまった可愛いくてセンスのあるお店と出逢いました。

水面に浮かぶキャンドル

水面に浮かぶキャンドルまるで花手水のように、とてもキュートな雰囲気。

金魚すくいならぬ「キャンドルすくい」に朝鮮!

キャンドルすくい

キャンドルすくい「おねえさん、たくさんすくっちゃってごめん!」それでも優しく笑うインストラクターのお姉さんでした。

栃木県日光市 ポーセラーツサロン:インストラクター

栃木県日光市 ポーセラーツサロン:インストラクターポーセラーツ:porcelain(磁器)とart(芸術)を組み合わせた造語。株式会社 日本ヴォーグ社の登録商標。

なんと、白い磁器に、オリジナルデザインを施す専門家のみななさんでした。

キャンドルすくいでいただいたとてもおしゃれなキャンドル、たくさんいただきました。

キャンドルすくいでいただいたとてもおしゃれなキャンドル、たくさんいただきました。芯のついたキャンドルは、火をつけて浮かべます。

さすがサロンの名前のとおり、「一目惚れ」しちゃいました。

<吉祥寺アジサイ弁天まつり:ギャラリー>

吉祥寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説> ⑫ 吉祥寺:アジサイ寺として有名>を御覧ください。

足利七福神めぐり:⑦【心通院】

心通院山門:石段

心通院山門:石段足利七福神 寿老人 心通院(しんつういん)

心通院山門:扁額

心通院山門:扁額

心通院:本堂

心通院:本堂当寺は、永禄9年(1566)足利長尾五代目政長が、両親 憲長夫妻 菩提のため創建されました。

昭和38年 鉄筋立て八角形の本堂を再建しました。

釈迦牟尼仏をご本尊とし、「己を無にして、他のために尽くす」<利他行>に

生きる感謝報恩合掌の生活を教えとしています。ここに、海運、福寿、智恵の寿老人が祀られ、安産子育延命地蔵菩薩、ぼけ除け観音菩薩とともに、霊験あらたかなため、延命長寿、海運厄除け、家内安全等を願い、広く信仰されています。

境内 由緒書 より 抜粋

<心通院:基本情報>

| 正式名称 | 大圓山 心通院 (だいえんざん しんつういん) |

|---|---|

| 七福神 | 寿老人<長寿・富貴・招福> |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 永禄9年(1566) |

| 開 山 | 学英宗益和尚 |

| 開 基 | 長尾政長 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1742 |

| 電 話 | 0284-41-3202 |

| アクセス・太平記館から | 1.8km 徒歩24分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車8分 徒歩30分 東武足利市駅:車10分 徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:車15分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 特記事項 | 御朱印は発行していません。 |

<心通院:寿老人>

寿老人

寿老人にこやかな微笑みをたたえ、手には巻物をくくり付けた杖、鹿を従えた姿で知られています。

巻物は、人名の長寿をしるし、鹿は長寿を司る使者とされています。

延命長寿、福徳円満の神とされています。

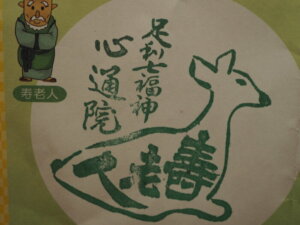

<心通院:参拝スタンプ>

心通院:参拝スタンプ

心通院:参拝スタンプ<心通院:境内>

心通院の鐘楼(しょうろう)

心通院の鐘楼(しょうろう)山門を通ると、左手側に鐘楼があります。

そして、山門の左脇の休憩所入り口に、七福神めぐりのスタンプが用意されています。

六地蔵

六地蔵

地蔵堂

地蔵堂寿老人が祀られています。

地蔵堂の扁額

地蔵堂の扁額

心通院の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」3 足利七福神めぐり:①【心通院】を御覧ください。

足利七福神めぐり:【心通院から太平記館へ】

心通院入り口にある信号

心通院入り口にある信号心通院入り口の交差点を南(山側と反対)に進みます。

ひたすら直進すると、鑁阿寺の北門に着きます。

心通院から、太平記館までは、1.8km・7分です。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…