「炭治郎が割った岩?」の巨石群に連なる霊山、大岩山には、関東最古 日本三大毘沙門天(びしゃもんてん):最勝寺があります。

『鬼滅の刃』とゆかりのありそうな岩は、「名草巨石群」にあります。

名草の巨石群からは、「行道山」「石尊山」「大岩山」「両崖山」など、足利の山々を縦走することができ、古くから、修験者の修行の場(霊山)とされてきました。

本稿では、足利市内から大岩山毘沙門天(最勝寺)と、大岩山の頂上「剣ヶ峯」を目指します。

初めてお越しになる方のために、足利市内から登山口までのルートを含め、

画像で詳しく御案内いたします。

そして、みなさんの、楽しくて安全なハイキングのためのお手伝いができたら幸いです。

目次

【大岩山毘沙門天(最勝寺):基本情報】

毘沙門天(最勝寺):本堂

毘沙門天(最勝寺):本堂

| 正式名称 | 大岩山多聞院最勝寺(大岩山毘沙門天) (さいしょうじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 御本尊 | 毘沙門天 |

| 所在地 | 〒326-0841 足利市大岩町264番地(最勝寺本坊) 足利市大岩町570番地(毘沙門天本堂) |

| 電 話 | 0284-21-8885(最勝寺本坊) 0284-21-0211(毘沙門天本堂) |

| アクセス | R両毛線足利駅:車約20分 徒歩約120分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車20分 徒歩約120分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:60分 |

| 駐車場 (無料) |

大岩山公園:10台 毘沙門天参道石段下:3~4台 男坂口駐車場:20台~ 本坊下駐車場:15台 |

| 特記事項 | 期間限定御朱印 ・毎月1日。正月三が日 |

| 毎月1日 | 例祭護摩祈願 |

|---|---|

| 毎寅日 | 開運金運護摩祈願 |

| 12月31日 | 悪口祭(あくたいまつり) |

| 1月1日 | 滝流しの式 初日の出遥拝式 |

| 1月1日~3日 | 新春 夢叶初護摩祈願 |

| 1月14日 | どんと焼き |

| 2月3日 | 節分会 |

| 2月21日 | 山林火災 火難除祈願 |

| 4月1日 | 春季大祭 |

| 7月7日 | 七夕祭り |

| 10月1日 | 秋季大祭 |

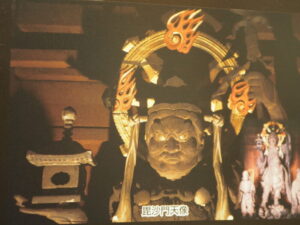

【日本三大・関東最古の毘沙門天】

最勝寺:毘沙門天像

最勝寺:毘沙門天像

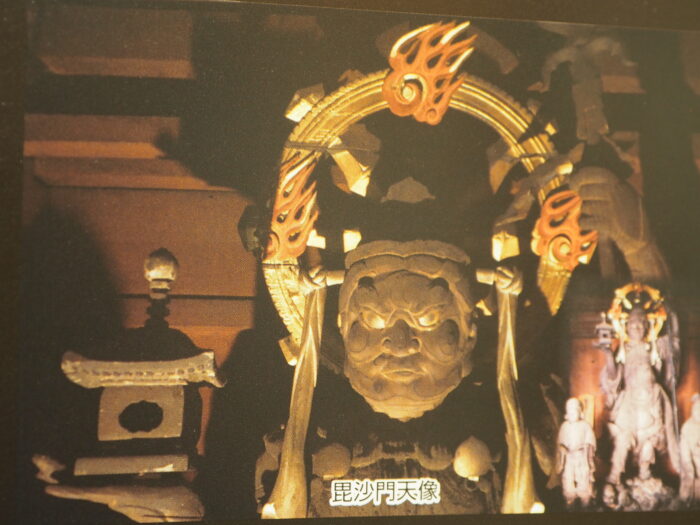

* 『足利の国宝と日本三大宝仏』パンフレットより

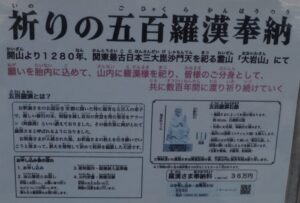

最勝寺(大岩山毘沙門天)には、日本三大・関東最古の毘沙門天が安置されています。

国宝鑁阿寺の詳細は、国宝鑁阿寺:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」

日本三大・五百羅漢尊の詳細は、足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース8 ⑥ 【徳蔵寺】を御覧ください。

【足利市内~大岩毘沙門天・登山口までのルート】

足利市通七丁目交差点からの御案内です。

通七丁目交差点には、森高千里さんの歌『渡良瀬橋』の歌詞に登場する「床屋さん」と「公衆電話」があります。

通七丁目交差点は、県道40号(足利環状線)と、県道67号(桐生岩舟線:中央通り)が交差する地点です。

通七丁目交差点

通七丁目交差点反対側歩道のマンション下に、「床屋さん」と「公衆電話」がありますね。

駅から通七丁目交差点までのルートは、

「渡良瀬橋」車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを画像で紹介「通二丁目交差点」(第1キーポイント)などを御覧ください。

県道67号線(中央通り)に沿って進む

県道67号線(中央通り)に沿って進む「床屋さん」と「公衆電話」を右手側にして、県道67号線(中央通り)の歩道を西に進みます。

歩道を進むと、右手側に「常念寺」(じょうねんじ)と保育園があります。

反対側の歩道にある常念寺と保育園

反対側の歩道にある常念寺と保育園

県道67号線(中央通り)の切通し

県道67号線(中央通り)の切通し歩道は、上り坂で、切通しになっており、上りきると、Y字路交差点になります。

切通しの坂を上ったところの交差点

切通しの坂を上ったところの交差点切通を上りきると、交差点があり、右側(北)の道路へ進みます。

右折した風景

右折した風景

手押しの信号機

手押しの信号機(通7丁目交差点から、903m)2つ目の切通しの前に着きます。

切通しの前には、手押しの信号機があります。

坂の勾配は、8%です。

レンタサイクルだと、けっこう良い運動になりますよ。

丁字路

丁字路(通7丁目交差点から、1.42km)切通しの坂を下りると、まもなく丁字路に着きます。

丁字路を右折(北)し、直進します。

突き当たりを左にカーブする道

突き当たりを左にカーブする道(通7丁目交差点から、1.77km)丁字路をしばらく進むと、道路は左側に、90度カーブしています。

道なりに左折します。

右にカーブする道

右にカーブする道道路は、間もなく、今度は右に90度カーブしています。

突き当たりの、ゴミ収集ステーションが目印です。

北に向かう道

北に向かう道(通7丁目交差点から、1.93km)道なりに、ひたすら北(前方の山)に向かって進みます。

右手側に見える神社の鳥居

右手側に見える神社の鳥居(通7丁目交差点から、2.46km)右手側に、「東神社」があります。

さらに北に進みます。

Y字路

Y字路(通7丁目交差点から、2.9km)左側「金丸五十部(よべ)通り」との交差点です。

さらに北へ直進します。

北関東自動車道

北関東自動車道(通7丁目交差点から、3.2km)北関東自動車道のガード下を進みます。

鹿島神社

鹿島神社(通7丁目交差点から、3.30km)北関東自動車道のガード下を通ると、すぐ左手側に、鹿島神社」があります。

神社から臨む北関東自動車道

神社から臨む北関東自動車道

道路の中央に鎮座する祠(ほこら)

道路の中央に鎮座する祠(ほこら)

祠(ほこら)

祠(ほこら)さらに道路を北に進むと、だんだんと勾配が増してきます。

やがて、道路の中央に鎮座する祠が見えてきます。

祠を通過すると、マウンテンバイクでも、結構きつい坂になってきます。

最勝寺本坊入り口

最勝寺本坊入り口立て札には、「毘沙門天本堂 修復寄進受付所」と記されています。

毘沙門天は、大岩山多聞院「最勝寺」が管理しており、立て札のある山道を登ると、「最勝寺本坊」です。

毘沙門天本堂は、この先、大岩山山頂付近にあります。

男坂駐車場の手前にある自動販売機

男坂駐車場の手前にある自動販売機周辺にコンビニがなく、登山口の駐車場にも自動販売機はありません。

ありがたいポイントに、ただ一つの販売機があり、良心的な価格(すべて100円)で、ミネラルウォーターなどが購入できます。

男坂口駐車場の案内板

男坂口駐車場の案内板(通7丁目交差点から、3.76km)

道路の右側に、男坂口駐車場があります。

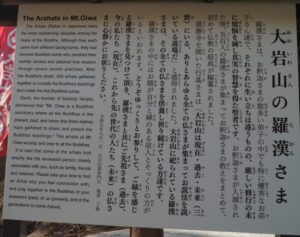

男坂入り口から続く五百羅漢像

男坂入り口から続く五百羅漢像男坂口駐車場の相向かい左側に、「男坂」登山口があります。

男坂口駐車場の上から臨む風景

男坂口駐車場の上から臨む風景男坂入り口から、奉納羅漢像が整備されています。

上の画像は過去のものですが、左手側は公衆トイレと駐車場で、右手側に毘沙門天本堂に向かう、「男坂」登山口があります。

駐車場には、乗用車が30台ほど駐車可能です。

<大岩山毘沙門天・男坂駐車場から先の駐車場>

* 幅員減少・側溝注意

| 駐車場名 | 収容台数(台) |

|---|---|

| 女坂口 | 10 |

| 境内石段下 | 5 |

| 西公園 公衆トイレ |

20 |

【大岩毘沙門天:本堂に向かう3コース】

大岩山のふもとから、毘沙門天本堂(最勝寺本堂)へ続く参道は、3コースあります。

(以下、毘沙門天本堂と記します)

| コース名 | 所要時間(分) | 距離(m) |

|---|---|---|

| 男坂経由 | 徒歩(25) | 600 |

| 女坂経由 | 徒歩 (30) | 600 |

| 道路 | 徒歩 (40) 車 (5)分 | 1700 |

<大岩山毘沙門天:男坂コース>

大岩山多聞天寺標と男坂登山口

大岩山多聞天寺標と男坂登山口毘沙門天本堂へ続く参道のうち、もっとも険しいコースです。

男坂駐車場の横にある「大岩山多聞天」と刻まれた寺標の奥に、男坂入り口の石段があります。

男坂は、尾根をつたって、真っ直ぐに本堂に向かう山道で、傾斜面は特に入り口付近が岩場で、急になっています。

男坂の山道

男坂の山道<大岩山毘沙門天:女坂コース>

大岩山毘沙門天:御字か入り口

大岩山毘沙門天:御字か入り口毘沙門天本堂へ向かう参道のうち、2番目に険しいコースです。

女坂入り口は、男坂入り口より自動車道を5分ほど上ると、左手側の山裾に女坂入り口があります。

<女坂公園>

女坂入り口にある女坂公園

女坂入り口にある女坂公園駐車場から続く羅漢像を上にたどって上ると、女坂坂入り口前の広場「女坂公園」があります。

女坂公園の五百羅漢像

女坂公園の五百羅漢像五百羅漢は、永代祈願として奉納されたもので、現在では(2024.2.8現在)百十余を数えます。

<女坂入り口>

大岩山毘沙門天:御字か入り口を山道へ

大岩山毘沙門天:御字か入り口を山道へ

女坂の山道

女坂の山道女坂は、谷筋を登る山道で、男坂に比べて緩やかです。

女坂の終点付近は、やや急斜面のつづら折りになっています。

<大岩山毘沙門天:自動車道コース>

自動車道

自動車道3つの参道のうち、もっとも緩やかなコースです。

参道は、すべてアスファルトで舗装されており。

毘沙門天本堂入り口まで通じています。

さらに自動車道は、毘沙門天本堂入り口から先へ、西公園、東公園まで続いています。

西公園(公衆トイレ)

西公園(公衆トイレ)

東公園(行道山・剣ヶ峰入り口)

東公園(行道山・剣ヶ峰入り口)【大岩山毘沙門天:最勝寺本堂へ】

男坂と女坂の合流地点

男坂と女坂の合流地点男坂と女坂から登ると、合流点に到達します。

合流点から、数メートル登ると、石段下駐車場に到達します。

毘沙門天本堂石段下の駐車場

毘沙門天本堂石段下の駐車場 <大岩山毘沙門天:石段下駐車場へのアクセス>

| 場 所 | 距離} (km) |

時間 (分) |

|---|---|---|

| JR足利駅 | 8 | 車:25 |

| JR山前駅 | 6 | 車:15 徒歩:60 |

| 東武足利市駅 | 8 | 車:20 |

| 市バス(松田線) 三重郵便局前 |

4 | 徒歩:40 |

<大岩山毘沙門天:山門に向かう石段>

山門に向かう石段

山門に向かう石段石段下駐車場から、59段の石段が続いています。

山門前の石段(市重要文化財:歴史資料)

山門前の石段(市重要文化財:歴史資料)59段の石段を上ると、平坦地になり、さらに23段の石段が続いています。

<大岩山毘沙門天:山門(仁王門)>

大岩毘沙門天山門(開口3間 奥行2間)

大岩毘沙門天山門(開口3間 奥行2間)毘沙門天本堂にいたる石段の下に山門があり、両側には「金剛力士像」が立っています。

過日の両崖山(りょうがいさん)の山火事によって、仏像等が緊急避難され、損傷状態の調査を行う予定です。(皆様の理解ある浄財を御願いしています)

浄財を募る看板

浄財を募る看板大岩山ふもとの山坊入り口の看板です。

山林火災のため、金剛力士像のお顔も非難されたため、拝見できませんでした。

山門は、元禄6年(1693)の改築とされています。

山門の構造は、木造、入母屋・桟瓦葺です。

礎石は2段重ねになっており、上段には御影石が使われています。

桟瓦葺(さんがわらぶき):桟(さん)木に引っかけて、瓦を固定する工法。

手水舎

手水舎

山門の扁額(へんがく)

山門の扁額(へんがく)

賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)

賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)山門に賓頭盧尊者(釈迦の弟子)が鎮座しています。

筆者は、頭と顔を撫でました。

「おびんずるさま」

賓頭盧尊者は、釈迦の弟子で十六羅漢(らかん)の一番目で、卓越した神通力(じんつうりき)をもち「おびんずるさま」と呼ばれ、親しまれてきました。

釈迦に、この世に留まり衆生を救うという命を受け、「撫で仏」として知られています。

自分の悪いところと、「おびんずるさま」の同じ部分を交互に撫でると、病気が治ると言われています。

由緒書より 抜粋

山門に置かれた鐘

山門に置かれた鐘

本堂に向かう石段

本堂に向かう石段山門の上に、本堂へ向かう石段が続きます。

上まで41段の石段の途中、27段目に鐘楼(しょうろう)へ通じる通路があります。

<大岩山毘沙門天:鐘楼堂>

山門から臨む鐘楼

山門から臨む鐘楼

鐘楼堂(しょうろうどう)

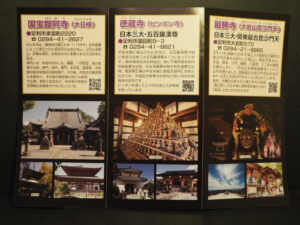

鐘楼堂(しょうろうどう)大岩山毘沙門天の縁起によると、行基菩薩が天平17年(745)に大岩山毘沙門天を開山したのち、聖武天皇の勅願により、鐘楼堂が建立されました。

太平洋戦争時、鰐口・梵鐘を供出したため、昭和28年(1953)に鰐口・梵鐘が奉納されましたが、損傷のため、新しい鐘が奉納され現在に至ります。

* 勅願(ちょくがん):天皇の命令による祈願。

* 鰐口(わにぐち):寺社の軒先に掛け、全面に垂れた緒(お)で打ち鳴らす金属製仏具。

鰐口の名前は、鈴を平たくしたような形状で、大きく口が開いているので、鰐口といいます。

* 梵鐘(ぼんしょう):仏教法具としての釣鐘(つりがね)。

* 撞木(しゅもく)で撞(つ)き鳴らします。

撞木と梵鐘

撞木と梵鐘一撞き100円です。「お値段以上!」の重く余韻のある響きでした。

<大岩毘沙門天:本堂>

毘沙門天本堂

毘沙門天本堂(間口3間、奥行4間、木造入母屋造り)

天平17年(745年)、行基菩薩により、大岩山毘沙門天:大岩山多聞院最勝寺は

開山されました。翌年の天平18年(746)に、聖武天皇の勅願により、本堂を含む諸堂が建立されました。

毘沙門天本堂(最勝寺)

毘沙門天本堂(最勝寺)大岩山毘沙門天、多聞院最勝寺の建物は、天平17年(745)の開山以来、落雷等による

火災で焼失、再建を繰り返してきました。文安4年(1447)5月の雷火により、山門を残し、諸堂の全てを焼失しています。

その後、再建されましたが宝暦7年(1757)に本堂が再び焼失しました。

宝暦12年(1762)に再建され、現在に至ります。

本堂入り口

本堂入り口【大岩毘沙門天:山王権現社】

山王権現社(桃山時代:大岩山内で最古)

山王権現社(桃山時代:大岩山内で最古)本堂の西側に、大黒天とともに、山王権現社が鎮座しています。

聖武天皇の御字、行基上人が大和国、菅原寺に滞在した際のことです。

行基上人は、聖徳太子作、閻浮檀金(えんぶだごん)でできた毘沙門天像を常に所持していました。

そして、関東地方へ行き霊地を開き、この毘沙門像を安置して衆生を救済したいと誓っていました。

ある夜の夢に、山王権現が現れ、「関東の足利の霊山に登れば、所願が叶う」とし、行基菩薩を大岩山のある足利の地へといざないました。

* 閻浮檀金(えんぶだごん):純金のこと。

毘沙門天像(ご本尊)は、一寸八分(約5.4cm)で、閻浮檀金というのは、梵語で閻浮堤の大森林を流れる河で産する砂金のこと。

【大岩毘沙門天:スギ】

毘沙門天のスギ

毘沙門天のスギ本堂の東側に、ひときわ目立つスギがあります。(スギの左手側奥に、公衆トイレがあります)

<大岩毘沙門天のスギ:大きさと樹齢>

| 項 目 | 単位(m) 樹齢(年) |

|---|---|

| 太 さ | 目通り 7 |

| 高 さ | 29 |

| 枝張り | 東西 16 南北 33 |

| 樹齢’推定) | 約 600 |

毘沙門天のスギ

毘沙門天のスギ<大岩毘沙門天:スギについて>

(足利市重要文化財:天然記念物)

毘沙門天のスギは、市内最大です。

枝は、ほとんどが下に曲って、逆さスギを思わせるような形です。

落雷にあったらしく、幹の南西側の一部が下から上まで縦に裂けた跡があり、頂上の

部分も枯れ落ちています。樹皮は厚くて、縦に大きく亀裂があり、いかにも古木らしい様相です。

樹勢はなお盛んで、葉の緑も若々しいです。

昭和40年3月1日 指定 足利教育委員会

【大岩毘沙門天:絵馬、おみくじ】

絵馬奉納所

絵馬奉納所

絵馬と護摩木

絵馬と護摩木 おみくじ納所

おみくじ納所【大岩毘沙門天:本堂から剣ヶ峰へ】

大岩毘沙門天本堂から、大岩山剣ヶ峰までは、0.6km 徒歩約20分です。

毘沙門天本堂から、西公園、東公園を経由して、大岩山山頂417mの剣ヶ峰を目指します。

<大岩毘沙門天:本堂西側の大黒天>

大黒天の祠

大黒天の祠毘沙門天本堂の西側に、山王権現社とともに、大黒天が祀られています。

大黒天の隣にある祠(ほこら)

大黒天の隣にある祠(ほこら)大黒天を右手側にして、西に進むと、簡易トイレがあり、「暖地性植物自生地」の

案内板があります。

<大岩山:暖帯性植物自生地の説明板>

天然記念物 毘沙門天 暖帯性植物自生地

天然記念物 毘沙門天 暖帯性植物自生地足利市は、暖帯植物のほぼ北限に位置しています。

行道山浄因寺を示す道標

行道山浄因寺を示す道標毘沙門天本堂を西に、3分ほど進むと、行道山浄因寺を示す道標があります。

道標方向に、山肌を登ると、西公園に着きます。

道標方向に進まず、西に直進すると、自動車道路と合流し、鋪装道路を上っても、

西公園に到達します。

西公園のベンチ

西公園のベンチ

西公園から臨む風景

西公園から臨む風景西公園から東に、5分ほど進むと、東公園に着きます。

東公園の広場には、「行道山」と「名草の巨石郡」を示す道標が立っています。

しかし、道標には「剣ヶ峰」の名前はありませんでした。

東公園の広場にある道標

東公園の広場にある道標「大岩山・行道山」の方向へ進みます。

行道山までは、大岩山剣ヶ峰経由で、石尊山見晴台を巡る90分のルートです。

大岩山の頂上(剣ヶ峰)を目指します。

山頂へ続く山道

山頂へ続く山道

ハイキングコースの道標

ハイキングコースの道標整備された山道を登ると、間もなく「野山ハイキングコース」と「剣ヶ峰」の

分岐点に到着します。

大岩山の頂上

大岩山の頂上ハイキングコースの分岐点道標から、5分ほどで頂上(剣ヶ峰)に到着しました。

山頂にある道標

山頂にある道標

大岩山の三角点と標識

大岩山の三角点と標識ハイキングコースは、「関東ふれあいの道」になっています。

栃木県:6・山なみのみち:厳島神社~行道産浄因寺栃木県:7・歴史のまちを臨むみち:行道山浄因寺~JR両毛線足利駅

剣ヶ峰から、行道山浄因寺までは、1.5km。

JR足利駅までは、7.5kmの表示版が設置されていました。

【大岩毘沙門天:叶権現(かのうごんげん)】

毘沙門天本堂に向かう石段下駐車道の道標

毘沙門天本堂に向かう石段下駐車道の道標剣ヶ峰から、毘沙門天本堂に戻り、石段を下りました。

石段下駐車場には、「月谷町・両崖山・織姫神社」と「叶権現・男坂・女坂」方面を示す道標が立っています。

石段下駐車場から、叶権現を目指します。

男坂と女坂の合流地点

男坂と女坂の合流地点石段下駐車場のすぐ下の、男坂と女坂の合流地点に戻りました。

叶権現を示す道標

叶権現を示す道標男坂・女坂合流地点の隣に、叶権現を示す道標が立っています。

叶権現までは、合流地点から、下る山道になっています。

下る山道

下る山道合流地点から、叶権現に下る山道は、人通りが多くないようで、道は確保されていますが、

足下があまり良くありません。

叶権現の赤い鳥居

叶権現の赤い鳥居山道を下り、5分ほどで叶権現に到着します。

祠は、断崖絶壁に鎮座していました。

山道は、鳥居の前で終点になっています。

急な階段を上り、祠に向かいます。

叶権現鳥居の神額

叶権現鳥居の神額

断崖絶壁に鎮座する祠

断崖絶壁に鎮座する祠

叶権現の祠

叶権現の祠叶権現は、鑁阿寺(ばんなじ)の開祖である足利義兼の孫、足利泰氏が祀ったものとされています。

階段下に鎮座するもう一つの祠

階段下に鎮座するもう一つの祠足利泰氏が山下平石の智光寺より大岩山へ、「百ヶ日の祈願」をこめて、参拝していました。

九十九日目に、行基堂のそばを通りかかった際に、一匹の白蛇が、岩の間から現れたのを目にしました。

願いがかなった印だと思い、白蛇を捕らえて、岩穴に納め、一間四面の茅葺き伝堂を建てて、叶権現と称し祀ったものと言われています。

叶権現は、その名のとおり、願いごとはなんでも叶うと伝えられている神社です。

境内由緒書より 抜粋

【大岩山毘沙門天:大岩山の石】

駒立岩(大岩七石の一つ)

駒立岩(大岩七石の一つ)毘沙門天本堂に向かう石段下にある駒立岩です。

奈良・平安・鎌倉時代の武士が駒を止め、休みし岩といわれ、触れることによって、

健脚俊敏になると伝えられています。毘沙門天 当山主

子種岩(大岩七石の一つ)

子種岩(大岩七石の一つ)男坂と女坂の合流点に、子種岩があります。

当時、八人の白衣の金剛童子が忽然と姿を消し、化石となりました。

叶権現・毘沙門天信仰をなし、子供のなき人が、岩を触ったところ、授かったという伝説があります。

毘沙門天 当山主

【大岩山毘沙門天:石造層塔】

大岩山 石造層塔(せきぞうそうとう)

大岩山 石造層塔(せきぞうそうとう)男坂を登りきると、東屋と石造層塔があります。

背面の銘文から、建長8年(1256)に建立されたものとされます。

足利氏4代、足利泰氏により、父義氏の供養のために建てたものと考えられます。

全体的に、鎌倉初期から中期の特徴を良く表しており、紀年銘を持つ層塔としては、栃木県内で最も古い層塔として、貴重な文化財です。

栃木県教育委員会・足利市教育委員会より 抜粋

【大岩山毘沙門天:男坂を下る】

男坂にある東屋

男坂にある東屋急斜面の男坂を登ってkたときは、東屋を見てほっとしました。感謝の気持ちをこめて、

幾度も深呼吸するほどです。

帰りは、少し余裕な心持ちで、下山しましょう。

男坂から臨む風景

男坂から臨む風景男坂から、足利市の街並を眺めていると、毘沙門天の鐘の音が聞こえてきます。

ふと、母の俳句が思い浮かびました。

「鐘の音の 余韻は花に 和らかし」

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…