<2026年>足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

足利の街並をゆったりと!「足利七福神めぐり 自転車:東コース」を御紹介します。

行程は、24.45km(太平記館起点)自転車約4時間コースです。

(参拝時間:各社寺10分、太平記館周辺の散策60分を含みます)

まずは、みなさんのお声から・・・。

「足利市の東部へは、フラワーパークしか行ったことがない」

「効率よくめぐりたいけど、どんな順路がいいの?」

そんな、あなたのお悩み解決のために、少しでも、お応えできることを目指します。

家に帰ってから、神社仏閣の由緒をよく読むと、「大切なところを見逃していた!」なんてことは、筆者もよくあることです。

そんなわけで、歴史と自然豊かな足利市をよりいっそう楽しんでいただくため、お出かけ前に、当ブログを御覧いただき、下調べの代りとして御活用くだされば幸いです。

目次

【足利七福神めぐり:スタンプラリー<2026>】

2026年も(一社)足利市観光協会主催による足利七福神めぐり:スタンプラリーが始まりました。

2026年も(一社)足利市観光協会主催による足利七福神めぐり:スタンプラリーが始まりました。

新春に心を込めてご参拝 スタンプを集めて心のこもったプレゼント

ご朱印めぐりもご一緒に社寺では、まず心を込めてお参りを!『足利七福神めぐりスタンプラリー2025』台紙より

毎年、大好評! 楽しくて心温まるスタンプラリーです。

| 実施期間 | 令和8年(2026)1月4日(日)~1月25日(日) |

|---|---|

| 参加方法 | 1 スタンプラリーの台紙を入手 配布場所:太平記館、足利観光交流館「あし・ナビ」(足利市駅内)

* 七福神社寺にも、若干用意があります。(一人1枚:多くの方々に御参加いただくため) * 台紙は下記HPからダウンロードできます。 2 七福神社寺をめぐり、心を込めてお詣(参)りを! 3 境内にある七福神スタンプを台紙に押印! 4 七福神すべてのスタンプを集めたら、太平記館スタッフに台紙を提示しましょう。 5 応募券をもらい必要事項を記入のうえ応募箱に投函します。「お守りカード」が進呈されます。 6 抽選で、20名:「足利の美味しいもの」詰め合わせセット、9名:特別直筆色紙がプレゼントされます。 * 開催年によって、プレゼントの内容が異なる場合がありますので、予めご確認ください。 |

| 応募締切 | 令和8年(2026)1月31日(土)まで |

| 注意事項 | 鑁阿寺(ばんなじ)のみスタンプ押印:100円 |

| 公式HP | 足利市観光協会公式サイト |

| 備 考 | *台紙に掲載されている社寺が対象です。

当ブログの記事内には、スタンプラリー対象外の施設等も含まれていますので予め御確認ください。 |

【足利七福神めぐり:サマリー】

足利市観光協会の『足利七福神めぐり』では、足利市内18の社寺が紹介されています。

<足利七福神めぐり:モデル4コース>

1 「徒歩コース」(足利市HPで紹介のモデルコース:約3時間)

2 「自転車コース」(西の足利七福神めぐり:約5時間)

3 「自転車コース」(東の足利七福神めぐり:約4時間)

4 「徒歩と自動車コース」(旧跡の散策も!:約1日)

出典・引用:一般社団法人 足利市観光協会『足利七福神めぐり』より

[一般社団法人 足利市観光協会] 〒326-0053 栃木県足利市伊勢町3丁目6-4

TEL:0284-43-3000 FAX:0284-43-3333

上記の1~4コースの社寺は、七福神を効率よくめぐるために、

コースが設定されており、各コース間で重複する社寺があります。

重複する内容を極力削減するため、1「徒歩コース」の7社寺(心通院、本城厳島神社、長林寺、西宮神社、常念寺、福巌寺、鑁阿寺)を基準として詳細を御案内しています。

そのため、1「徒歩コース」の7社寺が、他のコースで頻繁に登場しますが、そのコース内での御案内は簡素化し、新たに登場した社寺を中心に詳細を記述しています。

各社寺の概要(一覧表:まとめ記事)は、足利七福神めぐり【まとめ】19の社寺と4つのモデルコースを御覧ください。

本稿の御案内は、③ 「自転車:東コース」です。

- 行程表(起点:太平記館)

- 表内大文字の社寺は、本コース(③ 「自転車:東コース」)のみの登場となりますので、本記事で詳細を記します。

太平記館 ⇒ ① 伊勢神社 ⇒ ② 龍泉寺 ⇒ ③ 萬福寺 ⇒④ 寺岡山元三大師 ⇒ ⑤ 正善寺 ⇒ ⑥ 徳蔵寺 ⇒ ⑦ 長林寺 ⇒ 太平記館

| 順路 | 場 所 | 七福神名 (距離・時間) |

|---|---|---|

| 太平記館 | 起点:スタート | |

| ↓ | 350m・2分 | |

| ① | 伊勢神社 | 寿老人 |

| ↓ | 1.5km・6分 | |

| ② | 龍泉寺 | 布袋尊 |

| ↓ | 2.7km・11分 | |

| ③ | 萬福寺 | 恵比寿神 |

| ↓ | 6.4km・26分 | |

| ④ | 寺岡山元三大師 | 毘沙門天 |

| ↓ | 6.1km・24分 | |

| ⑤ | 正善寺 | 弁財天 |

| ↓ | 900m・4分 | |

| ⑥ | 徳蔵寺 | 三面大黒天 |

| ↓ | 4.7km・19分 | |

| ⑦ | 長林寺 | 福禄寿 |

| ↓ | 1.8km・8分 | |

| 太平記館 | 終点:ゴール |

<レンタサイクルの御案内>

東武足利市駅内「あし・ナビ」レンタサイクル

東武足利市駅内「あし・ナビ」レンタサイクルレンタサイクルは、足利観光交流館「あし・ナビ」と、「太平記館」で借りられます。(相互、乗り捨て可)

七福神めぐりは、徒歩で廻るのが基本とされていますが、社寺が広範囲にわたるため、「太平記館」「あし・ナビ」でのレンタサイクル、もしくはお車での御訪問をお勧めいたします。

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 貸出・減却場所 | 太平記館 :伊勢町3丁目6-4 TEL0284-40-1570 あし・ナビ:東武足利市駅構内 TEL0284-73-3631 |

| 受付時間 | 9:00~(返却16:45まで) |

| 料 金 | 普通自転車 3時間 400円~ 電動アシスト 3時間 600円~ |

| 特記事項 | 貸し出し時には、身分証明書(免許証、保険証などをご提示ください。 |

* レンタサイクル利用の詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

2 【足利 レンタサイクル利用規約】を御覧ください。

「あし・ナビ」「太平記館」の詳細は、足利市観光拠点【まとめ】4施設の特色:大公開!を御覧ください。

足利七福神めぐり 起点:【太平記館】

太平記館

太平記館

お土産コーナー

お土産コーナー

所在地:足利市伊勢町3-6-4

電 話:0284-43-3000

営業時間:9:00~17:00

休業:12月29日~12月31日

商 品:和菓子、洋菓子、スイーツ、ファンシーグッズ等

ランチ:~1000円

レンタサイクル:3時間400円、1日1200円(電動あり)

<太平記館までのルート>は、足利市駅から行く「太平記館」と「足利学校」

を御覧ください。

<JR足利駅からのルート>は、「渡良瀬橋」車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを画像で紹介【JR足利駅】●⑴北口から「渡良瀬橋・歌碑」ルートを御覧ください。

* 太平記館内の「多機能トイレ」は、レジを右手側にして進み、突き当たりにあります。

足利七福神めぐり: ①【伊勢神社】

伊勢神社の鳥居

伊勢神社の鳥居

伊勢神社:内宮

伊勢神社:内宮

伊勢神社:祭壇

伊勢神社:祭壇<伊勢神社:基本情報>

| 正式名称 | 伊勢神社 (いせじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 寿老人<五穀豊穣・幸福長寿> |

| 所在地 | 〒326-0053 足利市伊勢町2-3-1 |

| 電話 | 0284-41-5347 |

| アクセス・太平記館から | 350m 自転車2分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車2分 東武足利市駅:車10分 北関東自動車道 足利IC:12分 |

| 駐車場 | 無料(15台) |

| 特記事項 | オリジナル御朱印帳。直書きのみお渡し可。 |

<伊勢神社:御朱印>

伊勢神社:御朱印

伊勢神社:御朱印<伊勢神社:寿老人>

寿老人

寿老人

にこやかな微笑みをたたえ、手には巻物をくくり付けた杖、亀を手にのせた姿でも知られています。

巻物は、人名の長寿をしるし、亀は長寿を司る使者とされています。

延命長寿、福徳円満の神とされています。

<伊勢神社:参拝スタンプ>

伊勢神社 参拝スタンプ

伊勢神社 参拝スタンプ伊勢神社の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩と自動車:1日コース」6 足利七福神めぐり:④【伊勢神社】を御覧ください。

足利七福神めぐり: ②【助戸 龍泉寺】

龍泉寺 表門(山門:仁王門)

龍泉寺 表門(山門:仁王門)

龍泉寺 表門の提灯

龍泉寺 表門の提灯

表門の金剛力士像:阿形

表門の金剛力士像:阿形

表門の金剛力士像:吽形

表門の金剛力士像:吽形戦前の『足利音頭』一節に、

♬ だれに見しょとて十七島田 元三大師の初詣

春が来ました機場の街に 小唄まじりのオサの音 ♬

- 島田:島田髷

- オサ:経糸を整え、緯糸を打ち込む機織具

龍泉寺 本堂

龍泉寺 本堂1月3日は、元三大師の例祭で、名物のダルマ市が開かれます。

不滅の法燈と釈迦如来坐像

不滅の法燈と釈迦如来坐像当寺は、元久2年(1205)3月の開創であり、権現堂と称し比叡山の末直寺です。

開山は、叡海地蔵上人様であり、足利厄除大師(あしかがやくよけだいし)として、

近郷近在の多くの人々の信仰をあつめています。叡海地蔵上人は、紀州那智(和歌山県)の人で、諸国の霊場巡礼を行っていました。

巡礼中、此の地(下野国足利郡)に霊感を感得し、一堂を建立して熊野権現を勧請し安置しました。

これが権現堂の由来となりました。

時に上人御年66歳、翌年元久3年、上人は当地において入寂(にゅうじゃく)しました。

室町幕府時代の末までは足利氏の帰依が厚く、特に第14代将軍足利義栄は当寺に、福聚(じゅ)山心性教院竜泉寺の号を定め、命により永禄11年、天台座主 ニ品応胤親王(にほんおういんしんのう)より比叡山戒心谷の永大末寺に定められ、

末寺十八寺を擁(よう)する地方の本寺格となった。

桃山時代に入り、足利城主長尾担馬守顕長は、当時の霊山を厚く帰依信仰し、館林に楞嚴寺、及び薬師12神将を寄進しました。

しかし、長尾家滅びし後、当山も衰退し、江戸正徳の頃、当山の元三大師(厄除け大師)を再興し、厄除けの守護仏として、その名を近郷近在に知られました。

元旦より2月3日は、大祭を就行します。

- 擁(よう)する:だきかかえる、いだく、所有する。

- 寺格(じかく):勅願寺・祈願時・門跡(もんぜき)寺院、また、本山・別院・末寺などの類。

- 仏教寺院の寺格制度:一宗派の中心となって統轄する本寺、(→本山)と、それに付属する寺院である末寺により構成される重層的な制度および制度をいう。

<助戸 龍泉寺:基本情報>

| 正式名称 | 福聚山 龍泉寺 (ふくじゅさん りゅうせんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 布袋尊<開運・良縁・無病息災> |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 創 建 | 元久2年(1205) |

| 開 鉐 | 叡海地蔵上人 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 所在地 | 〒326-0044 足利市助戸1丁目652 |

| 電話 | 0284-41-5685 |

| アクセス・伊勢神社から | 1.5km 自転車6分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩20分 東武足利市駅:徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道 佐野藤岡IC:20分 |

| 駐車場 | 無料(表門前):100台 |

<龍泉寺:本堂>

龍泉寺:阿弥陀如来と不滅の法燈

龍泉寺:阿弥陀如来と不滅の法燈不滅の法燈

天台宗を開かれた「伝教大師様」が、今から1200年の昔、比叡山根本中堂の

薬師如来の御宝前に「明らけく、後の仏の御世までも、光伝えよ法の灯しび」と、御心を込められて点灯された尊火です。

この灯しびは、私たちに明るい知恵に満ちた人生と平和を願い転用され、油断のない人生を送ることの大切さを論された尊火であり、

昭和60年3月30日、比叡山延暦寺第253代天台座主猊(げい)下より、日本で第8番目に竜泉寺に分灯され、厄除け大師御宝前に御安置され、あかあかと灯されています。

* 猊(げい):仏のすわる座、高僧の座、狻猊(さんげい)、獅子のことなどの意味をもつ漢字。

元三大師坐像

元三大師坐像中央に、元三大師坐像、左に大黒天、右に不動明王が安置されています。

元三大師(912年~985年)は名を良源、大師号を慈恵大師と言いました。

「厄除け」「おみくじ」等は、お大師様が創始者であり、俗に元三大師と言われるのは、

正月三日に亡くなられたからです。当山に安置されている元三大師様は、「足利厄除け大師様」として親しまれ、古くから近郷近在の多くの人々の信仰を集めています。

正月一日から七日にかけて大祭が開催され、「縁起ガラマキ式」「富くじ」「ダルマ市」等でたいへんにぎわっています。

正月以降も随時祈願を受け付けています。

水子観音菩薩

水子観音菩薩「父に慈恩あり、母に悲御あり」「人のこの世に生まれるは、父母をえにしとせり、父あらざれば生まれず、母あらざれば育てられず」

と。この世に生命を受けながら、きずなを断った我が子の供養を致しましょう。

* 慈恩:いつくしみぶかい恩、厚い情け。

* 悲恩:身をもって我が子を抱きしめ守る母性愛。

聖観音菩薩

聖観音菩薩

元三大師御影(角大師)

元三大師御影(角大師)門札(かどふだ)は、比叡山中興の祖として仰がれた慈恵大師良源(じえだいしりょうげん:元三大師)さまのお姿です。

平安時代、国内に疫病が蔓延し、その病がお大師さまをも襲った時、自らの体内に疫病を封じ込め、夜叉(やしゃ)の姿となって疫病を退治しました。

その時鏡に写った姿は、骨ばかりの鬼のようでした。

そのお姿を写しとり角大師(つのだいし)と呼びました。

その姿を置くところ、疫病や災難から守り、福を授くといわれます。

なお、このお札は、玄関など御家の出入り口に貼り付け、一年間お祀りください。

なんとありがたいお札でしょうか。コロナが蔓延する昨今、足利厄除け大師竜泉寺では、「一日も早い疫病の終息と皆様の健康安全」が祈念されています。

竜泉寺美術館は、本堂の地下にあり、本堂入り口の右側より入館します。

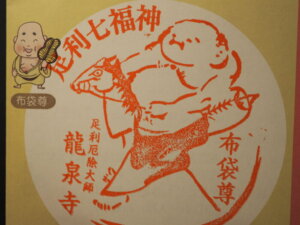

<助戸 龍泉寺:御朱印と布袋尊の掛け軸>

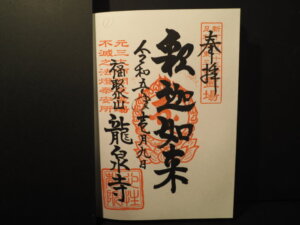

龍泉寺:御朱印

龍泉寺:御朱印

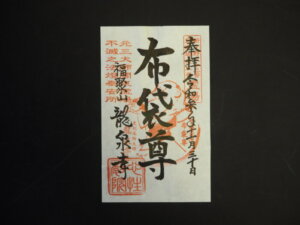

龍泉寺:布袋尊の御朱印

龍泉寺:布袋尊の御朱印

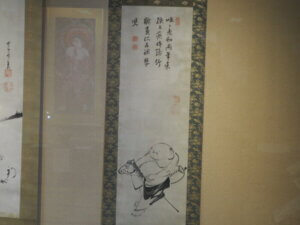

龍泉寺:伊藤若冲「布袋尊」

龍泉寺:伊藤若冲「布袋尊」龍泉寺美術館内に所蔵されている掛け軸です。(龍泉寺には、布袋尊像はありません)

布袋尊は、他の6人の神と異なり、ただ一人、中国・唐の時代に実存した僧侶です。

おおらかな笑顔、何もこだわらない楽天的な生き方が、当時の禅僧をはじめ、人々に

「至福」の象徴と受け入れられたそうです。

笑門来福、夫婦円満、子宝の神として信仰されています。

<助戸 龍泉寺:参拝スタンプ>

龍泉寺:参拝スタンプ

龍泉寺:参拝スタンプ参拝スタンプは、御朱印受付で押してもらえます。

<助戸 龍泉寺:境内>

龍泉寺観音堂

龍泉寺観音堂

龍泉寺:観音菩薩像

龍泉寺:観音菩薩像

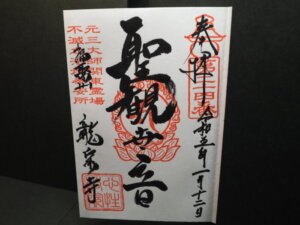

聖観世音菩薩:御朱印

聖観世音菩薩:御朱印

いぼとり地蔵

いぼとり地蔵龍泉寺の表門(山門:仁王門)から境内に入ると、すぐ左手側に、いぼとり地蔵が鎮座しています。

長寿健康観世音菩薩

長寿健康観世音菩薩御神木(楠:くすの木)がある観音堂の前に、長寿健康観世音菩薩が鎮座しています。

楠の西の広場では、正月に櫓(やぐら)が建ち、「ガラマキ」が行われます。

昔、近所の友だちと、この広場で野球をして、和尚さんに叱られたことが、今ではなつかしく思い出されます。

カミングアウト:筆者は、龍泉寺保育園の○十年前の卒園生です。(どうでもいいでしたね!)

龍泉寺は、関東三十三観音霊場:第二十四番札所とされています。

伝教大師尊像

伝教大師尊像観音堂と本堂の間に、伝教大師尊像が鎮座しています。

天台宗の開祖、総本山比叡山を開かれた伝教大師は、最澄上人様(766年~822年)であり、「悪事は己に向かえ、好事は他に与え、己を忘れて他を利するは、慈悲の極みなり」

「一隅を照らす、是即ち国宝なり」と、人の道をさとられました。

すばらしい御言葉ですね。

仏教の慈悲は、キリスト教のアガペー(Agape)と似ています。

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)鐘楼の東側に、龍泉寺保育園があります。

十三仏霊場

十三仏霊場樹齢150年の藤棚の下には。十三仏霊場があります。

昔、この霊場ができる前は、針供養塔がありました。

助戸 龍泉寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

㉙ 助戸 龍泉寺:御朱印をいただく間に美術館へ>

足利市内の美術館 おすすめ5選【まとめ】刀剣乱舞「山姥切国広」他を御覧ください。

足利七福神めぐり: ③【萬福寺】

萬福寺 参道

萬福寺 参道

<萬福寺:本堂>

萬福寺:扁額

萬福寺:扁額

萬福寺:本堂

萬福寺:本堂

東光寺:本堂須弥壇

東光寺:本堂須弥壇時宗大沼田山金蓮院萬福寺は、七百年以上の歴史ある寺院で、古墳群が散在する大沼田町大坊山麓の地に在ります。

昔、大沼山萬福寺と称し、後に大沼田山萬福寺となりました。

かつては、大沼田全域を一箇寺の大きな寺院でしたが世代の移り変わりと共に、現在に至ります。

萬福寺:基本情報>

| 正式名称 | 大沼田山金蓮院萬福寺 (おおぬまたやま きんれんいん まんぷくじ) |

|---|---|

| 七福神 | 恵比寿神<除災招福・商売繁盛> |

| 宗 派 | 時宗 |

| 創 建 | 不明 元天台宗 |

| 遊行二祖 | 真教上人により永仁5年(1297) 時宗に改宗 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来座像 |

| 本 山 | 清浄光寺(遊行寺) |

| 所在地 | 〒326-0011 足利市大沼田町1436 |

| 電話 FAX |

0284-91-0251 0284-91-0435 |

| アクセス・名草厳島神社から | 15.5km 車40分 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:13分 JR足利駅:車13分 徒歩56分 東武足利市駅:車17分 徒歩70分 |

| 駐車場 | 無料 |

| 料金 | 志納料:300円(1面) |

| 特記事項 | 御朱印は、1面~6面まで対応可能。 最初の参拝の祭は、阿弥陀如来様の御朱印、2回目胃以降は佛様を選べます。 * 対応日は、SNS(インスタグラム、ツイッター)で予告します。 * 予約は不可です。 |

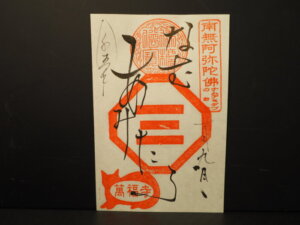

<萬福寺:御朱印>

萬福寺:阿弥陀如来の御朱印

萬福寺:阿弥陀如来の御朱印

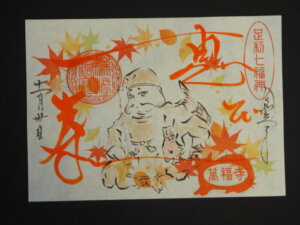

萬福寺:恵比寿神の御朱印

萬福寺:恵比寿神の御朱印<萬福寺:恵比寿神と参拝スタンプ>

萬福寺:恵比寿陣神

萬福寺:恵比寿陣神

萬福寺:参拝スタンプ

萬福寺:参拝スタンプ

七福神の中で、唯一日本出身の神です。

人々に福と安全を授ける守護神、商売繁盛や漁業、除災招福の神として、信仰と人気を集めています。

ふくよかな笑顔(えびす顔)が特徴です。

<萬福寺:境内>

阿弥陀如来像と念仏小僧

阿弥陀如来像と念仏小僧参道入り口の阿弥陀如来立像(右)と、念仏小僧(左)です。

聖観音菩薩像

聖観音菩薩像

子育て・安産地蔵尊

子育て・安産地蔵尊

十三印塔

十三印塔

六地蔵尊

六地蔵尊萬福寺は、本堂に向かう参道の両側に、諸仏が鎮座しています。

霊験あらたかな、大坊山のふところに抱かれた自然豊かな寺院です。

萬福寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>⑱ <萬福寺:御朱印がユニーク>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ④【寺岡山元三大師】

寺岡山元三大師:山門

寺岡山元三大師:山門

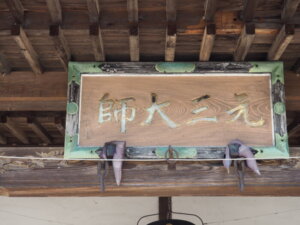

寺岡山元三大師 山門の扁額

寺岡山元三大師 山門の扁額

寺岡山元三大師 参道

寺岡山元三大師 参道寺岡山元三大師が繁栄を極めていたのは昭和初期の頃でした。

なんと、両毛線に臨時列車が運行され、富田駅から寺までのトテ馬車が走り、参道には、多くの露天商が建ち並びました。

そして、寺の前の河原には、サーカス小屋なであったそうです。

<寺岡山元三大師:本堂>

寺岡山元三大師 本堂:扁額

寺岡山元三大師 本堂:扁額

寺岡山元三大師:本堂

寺岡山元三大師:本堂当山の正式名称は、寺岡山施藥院(せやくいん)薬師寺です。

寺伝によると、聖徳太子の命によって建立され、「下野八薬師」と称されていたと伝えられています。

江戸時代、崇保院宮前天台座主(ざす)准三后一品公寛法親王が上野東叡山寛永寺(輪王寺門跡第六世門主)をされていた時、

足利市寺岡町出生の亀田庄左衛門則重公が、永年身命を賭(と)しての忠節を認められ

【日本に三幅しか現存しない】元三慈恵大師尊影御真筆を拝領しました。

その後、尊影御真筆を寺岡山施藥院薬師寺に奉納するに至り、以来、寺岡山薬師寺は

寺岡山元三大師として厄除け・商売繁盛の祈願寺として、江戸の人々の信仰を受けました。檀家をとらず、祈願寺のみの寺院として歩んできた経緯には、当時の栄華と信仰の顕れが伺えます。

<寺岡山元三大師:基本情報>

| 正式名称 | 施藥院薬師寺 (せやくいん やくしじ) 寺岡山元三大師 (てらおかさん がんざんだいし) |

|---|---|

| 七福神 | 毘沙門天<開運厄除・家内安全> |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 創 建 | 古代 |

| 開 山 | 宗養法印 |

| 開 基 | 山本義光の妻 |

| 本 尊 | 元三大師御真影 |

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 所在地 | 〒329-4213 足利市寺岡町871 |

| 電話 FAX |

0284-91-3236 0284-91-3441 |

| アクセス・萬福寺から | 6.4km 自転車26分 |

| アクセス・その他 | JR富田駅:徒歩19分 東武足利市駅:車25分 徒歩120分 北関東自動車道 足利IC:20分 |

| 駐車場 | 500台 (無料) |

| 拝観・開館時間 | 御朱印授与 9:00~16:00(1月のみ~17:00) |

| 料金 | 志納料:反面300円 見開き:500円 |

| 特記事項 | 土日も含め御朱印対応可能。(平日仏滅はお休みとなります) 基本的に書置きをお渡ししています。 元三大師の御朱印のほか、七福神毘沙門天や不動明王・如意輪観音・文殊菩薩ばどの御朱印もあります。 |

施薬院:貧しい病人に薬を与え療養させる施設。

聖徳太子が仏教の慈悲の思想に基づき、その地に薬草を栽培し、けがや病気で苦しむ人を救うために四天王寺内に作ったと言われる施設。

如意輪観音:「如意」とは、意のままに智慧や財宝、福徳をもたらす如意宝珠という宝の珠。

「輪」は、煩悩を打ち砕く法輪。

本堂の須弥壇

本堂の須弥壇本堂の須弥壇には、如意輪観世音菩薩、不動明王、出世三面大黒天などが安置されています。

如意輪観世音菩薩

如意輪観世音菩薩

不動明王

不動明王

出世三面大黒天:大黒天・毘沙門天(左)・弁財天(右)

出世三面大黒天:大黒天・毘沙門天(左)・弁財天(右)出世三面大黒天は、豊臣秀吉公が三面大黒天に誓い、出世し天下人となったことから、出生三面大黒天と呼ばれるようになりました。

<寺岡山元三大師:御朱印>

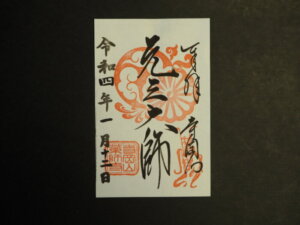

寺岡山元三大師:御朱印

寺岡山元三大師:御朱印

寺岡山元三大師:御朱印

寺岡山元三大師:御朱印

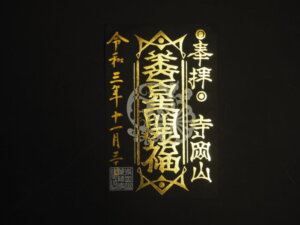

護符;御朱印

護符;御朱印寺岡山元三大師には、元三大師、毘沙門天、文殊菩薩、不動明王など、数多くの御朱印が

頂けます。(毘沙門天の御朱印は、通常は授与されていません)

<寺岡山元三大師:参拝スタンプ>

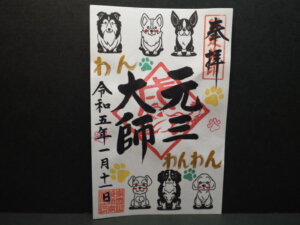

寺岡山元三大師:参拝スタンプ

寺岡山元三大師:参拝スタンプ<寺岡山元三大師:境内>

<十二支八体仏>

十二支八体仏

十二支八体仏金文字で書かれたこの御朱印は、十二支八体仏のものです。(有名なライターによるものだそうです)

四天王の一仏で、別名「多聞天」とも呼ばれ、甲胃を身に着け、武将の姿で勇ましい顔をしています。

除災招福・心願成就の神とされ、江戸時代以降は、勝負事にも、ご利益ありと崇められています。

<手水舎>

手水舎

手水舎参道の石段を上ると、手水舎があります。

龍の口から、水が出ています。

手水舎の龍

手水舎の龍<夢観音>

夢観音

夢観音本堂の相向かいに鎮座する夢観音です。

夢観音に、夢を切願すると叶えてくださると伝えられています。

<薬師堂>

薬師堂(瑠璃光殿)

薬師堂(瑠璃光殿)本堂の左隣にある薬師堂です。

薬師堂:須弥壇

薬師堂:須弥壇薬師堂には、御本尊の薬師如来像が安置されています。

寺岡山元三大師は、寺の通称で、祈願の祭の御本尊で、薬師如来とは別の存在になっています。

<如意輪観世音菩薩>

如意輪観世音菩薩

如意輪観世音菩薩如意輪観世音菩薩は、薬師堂の左隣に鎮座しています。

<結縁石(けちえんいし)>

結縁石(けちえんいし)

結縁石(けちえんいし)昔から縁ある人とは、赤い糸で結ばれているといわれます。

また、雛(ひな)はたまごからかえるのです。

この結縁石は、それを表しております。

どうぞ元三大師さまとのご縁により、すべての良い縁が成就いたしますように

ご祈願しております。

| 結縁石の色 | 結べる縁 |

|---|---|

| 金色 | 金財運 |

| 白色 | 仕事運 |

| 桃色 | 恋愛運 |

| 緑色 | 健康運 |

| 黄色 | 家庭運」 |

赤い卵形の御神体にある「五縁」の中で、お願いしたい色の縁をなでながら、

ゆっくりと心の中でお願いしてください。なでている画像などは、お守りの代わりとなりますので、大切に保存してください。

<三十三身豆大師>

三十三身豆大師

三十三身豆大師如意輪観世音菩薩の右隣には、豆大師が、整然と鎮座しています。

元三大師の御朱印にも記されている角大師とともに、豆大師の護符はたいへん有名です。

<いじめ除観音>

いじめ除け観世音菩薩

いじめ除け観世音菩薩

いじめ除け観音堂の扁額

いじめ除け観音堂の扁額

いじめ除け観世音菩薩

いじめ除け観世音菩薩関東地区では初めての、すべてのいじめを除ける観音様です。(昭和58年、九州・鹿児島の西牟田美津氏より寄進)

<招魂塔>

招魂塔

招魂塔明治39年1月建立 富田、吾妻地区のに日露戦争における英霊供養塔

<水子地蔵尊>

水子地蔵尊

水子地蔵尊岡崎山古墳、第2号墳の石室内に安置。

水子、有縁、無縁、三界、萬霊の供養にお詣りください。

寺岡山元三大師:薬師寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑳ 薬師寺:かわいい動物の御朱印が大人気>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ⑤【正善寺】

正善寺:山門

正善寺:山門<正善寺:本堂>

正善寺 本堂

正善寺 本堂

本堂の扁額

本堂の扁額本堂は、尊影権大僧都 延亭二年(1745)寂によって建立。当時のご本尊は、釈迦如来立像。

昭和46年、本堂の屋根の葺き替えと庫裡の建立。

昭和51年、日光山輪王寺より定朝(じょうちょう)様式の「阿弥陀如来坐像」を譲り受け、新しく当寺のご本尊として安置。

昭和53年、鐘楼堂落慶 鋳匠は人間国宝香取正彦氏の弟子で、足利の鴇田力氏。(銅は戦艦陸奥に使われていたもの)

昭和56年、日光山より「弁財天」を勧請(かんじょう)正善寺古墳の石室に奉安。

平成16年、「常見不動尊」奉安。

お寺が前方後円墳の上に建てられており、石室から観音像が出土されています。

古墳は6世紀のもので、歴史的価値の高いものです。

僧都(そうず):僧官である僧網の一つ。

僧正に次いで僧侶を統轄するもの。

大僧都、権大僧都、少僧都、権少僧都の四階級があった。

僧網(そうごう):日本における仏教の僧尼を管理するためにおかれた僧官の職。

僧正(そうじょう):僧綱の最上位。

<正善寺 基本情報>

| 正式名称 | 明星山 神楽院 正善寺 (みょうじょうざん かぐらいん しょうぜんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 弁財天<技芸上達・開運招福> |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 創 建 | 鎌倉時代初期か |

| 開 山 | 僧都覚永 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来坐像 |

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 所在地 | 〒326-0022 足利市常見町1-12-15 |

| 電話 FAX |

0284-41-4555 |

| アクセス・寺岡山元三大師から | 6.1km 自転車24分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車8分 徒歩40分 東武足利市駅:車10分 徒歩50分 東武和泉駅:徒歩42分 東武福居駅:徒歩44分 北関東自動車道 足利IC:15分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 料金 | 志納料:お気持ちをお納めください。 |

| 特記事項 | 直書きのみお渡し可。 ご住職不在の場合は対応できないため、事前確認がおすすめ。 |

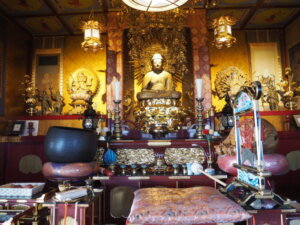

本堂:須弥壇

本堂:須弥壇正善寺の御本尊様(中央)阿弥陀如来坐像 馬頭観世音菩薩(左)、千手観世音菩薩(右)

正善寺本尊「阿弥陀如来坐像」

正善寺本尊「阿弥陀如来坐像」正善寺の阿弥陀如来は、昭和51年に日光山輪王寺より勘請(かんじょう)された仏像です。

身の丈約1メートル、当時、奈良博物館の館長、石田茂作氏の鑑定による書簡では、

鎌倉中期の制作とされ、日本で最初の仏師とされる定朝様式(じょうちょうようしき)の阿弥陀如来とされています。

一番の特徴はその「肉髻(にくけい)」で、通常は頭上のやや前にみえるかたちであるのがほとんどです。

正善寺の御本尊の肉髻は、頭頂におかれていて、その相は国内でも珍しいとされています。

また、光背も放射状に描かれており、阿弥陀来迎図にあるそのままの姿を表しています。

- 勧請(かんじょう):神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること。

- 肉髻(にくけい):髪を中央から左右に分けて、両耳のあたりで輪に束ねた上代の成人男子の髪の結い方。

- 髻(もとどり):髪を頭の上で束ねたものあどの意味をもつ漢字。

- 定朝(じょうちょう)様式:平安時代の仏師「定朝」にはじまる和様の仏像彫刻様式。

作風は、平明で静的・絵画的な様式。 - 阿弥陀来迎図(らいごうず):阿弥陀仏が、極楽への往生を願う人の臨終に際して、

その人のもとへ来迎するさまを描いた図。

<正善寺:御朱印>

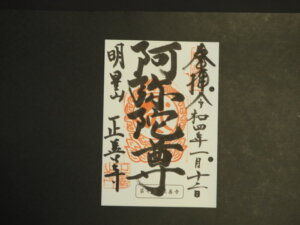

御朱印:弥陀如来

御朱印:弥陀如来

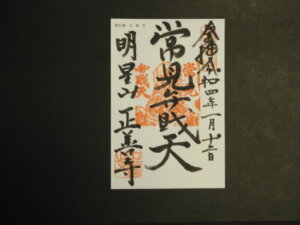

御朱印:常見弁財天

御朱印:常見弁財天

弁財天は、七福神の中で唯一の女神です。

元は、インドの水の神と崇拝されていましたが、川のせせらぎが奏でる音色から、音楽の女神とも呼ばれています。

そのため、広く技芸、文芸などの才能をもたらす神となりました。現在は、福徳財宝を授ける神としても信仰されています。

<正善寺:弁財天>

正善寺:常見弁財天

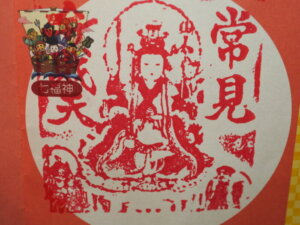

正善寺:常見弁財天<正善寺:参拝スタンプと境内>

正善寺:参拝スタンプ

正善寺:参拝スタンプ

正善寺:古墳

正善寺:古墳

正善寺:弁財天が祀られている古墳

正善寺:弁財天が祀られている古墳正善寺は、前方後円墳のくびれ部に本堂が建ち、墳丘は墓地です。

後円部に南向きの横穴式石室があり、弁財天が祀られています。

参拝スタンプは、石室開口部の前に設置されています。

鐘楼

鐘楼

山門前にある六地蔵尊

山門前にある六地蔵尊

正善寺:常見不動尊

正善寺:常見不動尊昔、正善寺のある足利市常見町のあき地で、土器のかけら拾いをして遊びました。

当時、縄目のついた土器のかけらや、黒曜石で作られた矢尻などを見つけては、

友達と歓声を上げて喜んだことを覚えています。

正善寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<㉑ 正善寺:神秘的な古墳の中の弁財天>を御覧ください。

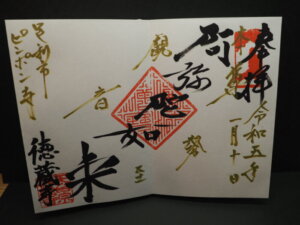

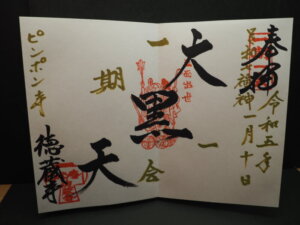

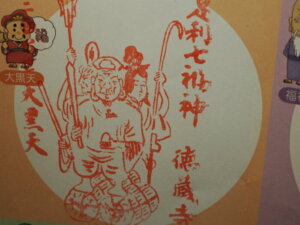

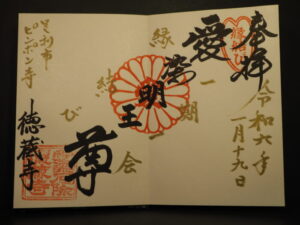

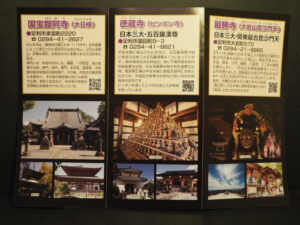

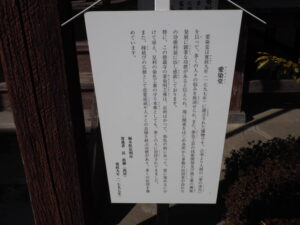

足利七福神めぐり: ⑥【徳蔵寺】

徳蔵寺:山門

徳蔵寺:山門

本堂:扁額

本堂:扁額

徳蔵寺:本堂

徳蔵寺:本堂当寺は、平安朝末の開創と伝えられています。

境内には、4つの文化財が保有されており、特に「五百羅漢尊」が有名で、

日本三大五百羅漢尊の1つとなっています。また、「千庚申塔」は県の民族重要文化財、「かな地蔵尊」は県の有形重要文化財です。

そして、「愛染明王像」は平安末期、慈覚大師円仁の作と伝えられ、市指定の文化財になっています。

<徳蔵寺:基本情報>

| 正式名称・通称 | 乾坤山 東燿光院 徳蔵寺 (けんこんざん とうようこういんとくぞうじ) ピンポン寺 |

|---|---|

| 七福神 | 三面大黒天<五穀豊穣・諸願成就> |

| 所在地 | 〒326-0023 足利市猿田町9-3 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 創 建 | 平安末期 |

| 開 山 | 龍海上人 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 電 話 | 0284-41-8621 |

| アクセス・正善寺から | 900m 自転車4分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車7分 徒歩35分 東武足利市駅:車12分 徒歩40分 東北自動車道 佐野藤岡IC:35分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:25分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 特記事項 (住職の一言より抜粋) |

ピンポン寺:お互いにピンポン玉のように、心を行ったり来たりさせ、人々が会話をはずませ、楽しめるような開放された皆様の寺として歩んできました。 |

| 9月第1日曜日 | ピンポン大会 |

|---|---|

| 9月15日 | カスリーン台風被害者供養 |

| 10月末 | 萬屋顕彰会と音楽の夕べ |

| 12月31日~1月中旬 | 足利厄除け愛染明尊大祭 |

| 毎月15日 | 法話会 |

- 栃木十三仏霊場(6番)

- 足利三十三霊場(22番)

<徳蔵寺:本堂>

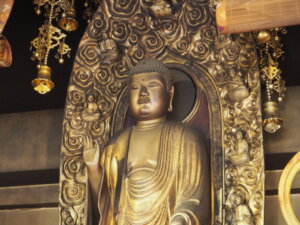

徳蔵寺 本堂の須弥壇

徳蔵寺 本堂の須弥壇御本尊は、阿弥陀如来(中央)、観音勢至菩薩、不動明王、愛染明王尊、魚籃観音、七福神、三面大黒天、釈迦涅槃図などが奉安されています。

阿弥陀如来

阿弥陀如来

観音勢至菩薩

観音勢至菩薩

魚籃観音(ぎょらんかんのん)

魚籃観音(ぎょらんかんのん)

愛染明王

愛染明王

三面大黒天

三面大黒天<徳蔵寺:御朱印>

福徳や財宝を与える福の神として、祀られています。

米俵(こめだわら)の上に立ち、右手に打ち出の小槌、左肩に大きな袋を背負った優しい笑顔の神様です。

大国主命(おおくにぬしのみこと)と神仏習合したものと言われています。

<徳蔵寺:参拝スタンプ>

<徳蔵寺 4つの文化財>

<五百羅漢堂>

五百羅漢堂 1棟 (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)

五百羅漢堂 1棟 (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)五百羅漢堂は、文化10年(1813)に建立されました。

構造は、漆喰塗り土蔵方形造り、瓦葺き平屋建てで、中には、栃木県有形文化財に指定されている513軀(く)が安置されています。

ピラミッド型に作られた台に10段を設け、その最上段に、阿弥陀如来坐像、観世音菩薩立像、勢至菩薩立像が一体ずつ安置されています。そして、段の角10段に、釈迦10大弟子立像が10体、28cm一本造りの五百羅漢坐像が500体並んでいます。

<五百羅漢尊>

五百羅漢尊 513軀 (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)

五百羅漢尊 513軀 (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)ピラミッド型に設けられた台は黒塗りで、尊像は漆塗りです。また、その上に金泥が施され、顔、胸、腕には金粉がかけられています。

尊像は、いずれも一本造りで、眼は彫眼です。

五百羅漢尊は、日本でも珍しく、鎌倉「建長寺」、九州那馬渓の「羅漢寺」とともに、日本三大五百羅漢尊と称せられています。

羅漢:古代インド語であるサンスクリット(梵語)による、「アルハット」の書訳「阿羅漢」の略。

漢語の字義に移せば、応供、真人の意味、人々の供養尊敬を受けるに値する聖人、「悟りを得た人」。

<徳蔵寺:日本三大・五百羅漢尊>

パンフレットの詳細は。足利の国宝と日本三大宝仏を御覧ください。(Posted with permission)

『足利の国宝と日本三大宝仏』の寺院詳細は、国宝 鑁阿寺:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」

大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験者気分で山登り!を御覧ください。

<かな地蔵尊>

かな地蔵尊 1基 (栃木県指定有形文化財・昭和44年10月11日指定)

かな地蔵尊 1基 (栃木県指定有形文化財・昭和44年10月11日指定)

高さ90.0cm、幅45.0~50.0cm、厚さ

30.0cm 南北朝時代安山岩製で、隅丸長方形状のやや扁平な石の前面と側面を平らにし、前面中央上部には、

種字(しゅじ)の「イ」、下の方には、「天開和尚嘉慶二戊辰三月十七日」と

刻まれています。本石碑は「かな地蔵尊」と呼ばれていますが、刻まれた梵字がイロハの「イ」字であることに由来していると考えられます。

もとは嘉慶(かけい)2年(1388)に没した天開和尚のために建てられた、供養塔とも考えられます。

その後、天開和尚の徳を慕う人々によって、「医王地蔵の碑」として信仰を集めてきました。

梵字は、藥研彫りによって刻まれていますが、制作年代の特徴をよく表しており、全体的に調和がとれています。

また、中世の墓石としても異色のものであり、銘文から制作年代も明らかとなる貴重な資料です。

- 種字(しゅじ):「梵字」一文字で阿弥陀如来や観音菩薩などを表したもの。「文字の素」の意味。

- 薬研彫り(やげんぼり):墓石に文字を刻む祭の刻み方の一つ。文字の凹みがV字になっている彫り方。

<千庚申堂>

千庚申堂

千庚申堂千庚申塔が安置されている庚申堂です。

<千庚申塔>

千庚申塔 1基(栃木県指定民族文化財・昭和52年2月15日指定)

千庚申塔 1基(栃木県指定民族文化財・昭和52年2月15日指定)高さ262cm、五層からなります。上層部は、青面金剛二童子(しょうめんこんごうにどうし)に、日、月や鬼衆(おにしゅう)を配置し浮き彫りとしています。

中央の部分は、「庚申」の文字を千個、びっしりと彫り込まれており、下層部は三猿(さんさる)や鶏(にわとり)の浮き彫りと銘文が刻まれています。

下層部の銘文から、長真勝(ちょうまさかつ)が、浅草寺別当代の渕海(えんかい)に依頼し、寛政12年(1800)庚申12月に建立したことがわかります。

建立年代、建立者が明らかであり、塔の保存状態が良好であること、彫刻が優れていることから貴重な文化財です。

* 別当:僧官の一つ。東大寺などの大寺に置かれ、網の上位にあり、一山の寺務を総括したもの。別当代は、その代理。

<愛染堂・愛染明王>

愛染堂

愛染堂

愛染堂:扁額

愛染堂:扁額

愛染明王像 付厨子(ずし) 1軀 (足利市指定重要文化財・昭和61年3月13日指定)

愛染明王像 付厨子(ずし) 1軀 (足利市指定重要文化財・昭和61年3月13日指定)愛染明王坐像は、平安末期における日本一の高僧、慈覚大師円仁の作と伝えられています。

明王像は、古来より人間の「愛の浄化」をもって、多くの人々の悩みを救済します。

また、染色工芸の技術開発と商工業の発展に関して顕著な功徳があると伝えられ、関東をはじめ各所から多数の信仰者を集めています。

そして、堂奥には、愛を誓う「愛染かつら」の木があり、縁結びの木として有名です。

* 映画『愛染かつら』の主題歌『旅の夜風』作詞:西條八十 作曲:万城目正

愛染明王尊:御朱印

愛染明王尊:御朱印

<愛染堂修復:御支援のお願い>

老朽化が著しい愛染堂(2024.1.19)

老朽化が著しい愛染堂(2024.1.19)往時の姿を再現するために、「愛染堂」を修復する方針を決めました。

修復費を賄うため、昨年(2023)末からクラウドファンディング(CF)に取り組んでいます。

御支援くださいますようお願い申し上げます。

詳細は、足利市徳藏寺復興プロジェクトを御覧ください。

また、徳藏寺 源田晃澄住職は、足利の国宝と日本三大宝仏栃木十三仏巡り

足利三十三観音霊場巡りなどの代表も務められております。

ぜひ、御覧ください。

<徳蔵寺:境内>

鐘楼

鐘楼

十二支八体仏

十二支八体仏

手水舎

手水舎

ハス池の橋

ハス池の橋

ハートの形をした飛び石

ハートの形をした飛び石愛染明王尊にちなんで、飛び石がハートになっています。

池の周辺には、手水舎や「一休さん」像などがあり、穏やかな雰囲気を感じることができます。

「一休さん」像

「一休さん」像

石仏の会話

石仏の会話今にも話し声が聞こえてきそうですね。

境内は、ピンポン寺の名にふさわしい、心の通い合う空間が広がっていました。

石庭

石庭いつ訪れても、きれいに整えられた庭です。

そして、本堂の前には、「おたすけ観音」や、「傳教大師御尊」が優しい面持ちで鎮座しています。

<徳蔵寺と茶室「物外軒」>

物外軒:秋の庭園から見た茶室

物外軒:秋の庭園から見た茶室足利市指定文化財に指定されている茶室「物外軒」(足利市通6丁目3165)は、明治初年、現在の足利市猿田町にありました。

茶室「物外軒」は、長四郎三の邸宅にあり、後に、現在の場所に移設されました。

徳蔵寺には、長四郎三の墓所があります。

住職さんが特別に、墓所まで案内してくださいました。

(公開していないとのことでしたので、本稿では御案内のみといたします)

茶室「物外軒」については、足利文化財公開!茶室「物外軒」と庭園に行こう!を御覧ください。

徳蔵寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<㉒ ピンポンのように心が通う寺>を御覧ください。

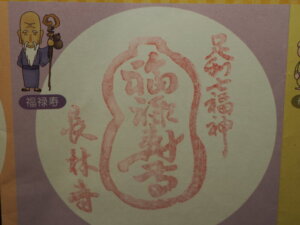

足利七福神めぐり: ⑦【西宮 長林寺】

長林寺:山門(足利市指定有形文化財)

長林寺:山門(足利市指定有形文化財)

<西宮 長林寺:本堂>

長林寺:本堂

長林寺:本堂<西宮 長林寺:基本情報>

| 正式名称 | 大祥山 長林寺 (だいしょうざんちょうりんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 福録寿尊<幸福・富貴・長寿> |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 文安5年(1447) |

| 開 山 | 大見禅龍禅師 |

| 開 基 | 長尾影人 |

| 本 尊 | 聖観音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 電 話 | 0284-21-5636 |

| アクセス・足利公園 八雲神社駐車場から | 1.1km 車3分 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

<西宮 長林寺:参拝スタンプ>

長林寺:参拝スタンプ

長林寺:参拝スタンプ福録寿尊のお堂の前に、設置されています。

長い頭、長いあごひげ、大きな耳たぶを持ち、年齢は、数千歳と言われています。

鴨を伴い経巻(きょうかん)を結んだ杖をついているのが特徴です。

幸福と富貴、長寿を兼ね備えた招徳人望の神とされています。

<西宮 長林寺:福禄寿尊>

福禄寿のお堂

福禄寿のお堂お堂の右側に、参拝スタンプがあります。

福禄寿尊

福禄寿尊西宮 長林寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」5 足利七福神めぐり:③【長林寺】

西宮 長林寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<⑨ 西宮 長林寺:間近に見られる大日如来坐像>を御覧ください。

<西宮 長林寺 ⇒ 太平記館>

長林寺から、太平記館までの距離は、1.8kmです。

所要時間は、自転車で約8分です。

お気をつけてお帰りください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…