森高千里さんの歌でも有名な「渡良瀬橋」は、栃木県日光市にもありました。

この2つの「渡良瀬橋」は、いずれも、木造橋から現在の橋に、架け替えられました。

本稿では、渡良瀬川の源流を巡りながら、日光市「渡良瀬橋」と「新渡良瀬橋」を訪ねます。

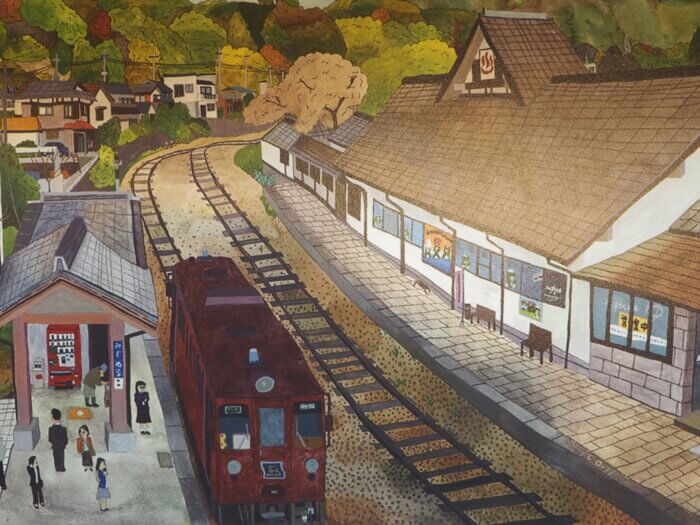

アイキャッチ画像:『秋のわたらせ渓谷鉄道』川島直人 画 2023カレンダー『直人のスケッチ』より 足利岩下書店にて好評発売中

目次

【渡良瀬川の源流:日光市・中禅寺湖】

霧にかすむ「中禅寺湖」

渡良瀬川の源、日光「中禅寺湖」から流れ出でる水を辿ります。

東北自動車道宇都宮インターから、日光宇都宮道路(日光道)を通り、第二「いろは坂」を登りました。

日光「中禅寺湖」の地図は、こちらです。

一日目は、辺り一帯、霧に覆われていました。

視界がよくなかったので、明日に散策します。

日光「中禅寺湖」

日光「中禅寺湖」中禅寺湖は、奥日光入り口に位置する、標高1269mにある湖です。

日本国内においても、標高の高い湖にランクされますが、池になると、もっと標高の高いところに存在すると聞いています。

そもそも、「湖」「沼」「池」の定義は厳格ではないため、賛否両論あるようです。

国土交通省 国土地理院によると、

湖沼等の用語については、厳密に区分することは困難ですが、スイスの湖沼学者フォーレル(1841~1912)は、湖沼の深さと水中植物の分布状況から次のように分類しています。

- 湖:水深が大きく、植物は湖岸に限られ、中央の深いところには沈水植物を見ないもの

- 沼:湖より浅く、最深部まで沈水植物が存在するもの

- 池:通常、湖や沼の小さなものをいい、特に人工的につくったもの

と、しています。

さらに、上記の定義による代表的な例として

- 湖:琵琶湖、摩周湖、田沢湖

- 沼:印旛沼、伊豆沼等

- 池:満濃池等

などがあげられますが、地域の資源としてイメージアップするなど、湖沼の変更(沼→湖)もあり、旧地名から考察する必要もあります。

また、ダムによってできた池でも「○○湖」と名前がつけられており、地図では、上記の区分と関係なく、その土地で実際に呼ばれている名称が記載されています。

と、記されています。

そうすると、日本一標高の高い湖はどこでしょうか。

第一位 「中禅寺湖」栃木県日光市

湖面標高:1269m

周囲:25km

成因:2万年前の「男体山」噴火による火山性せき止め湖 と、なります。続いて、

第二位 「榛名湖」群馬県 1084m

第三位 「山中湖」山梨県 980.5m

どの湖も、それぞれの特色があり、すばらしい湖です。

<中禅寺湖湖畔の宿で>

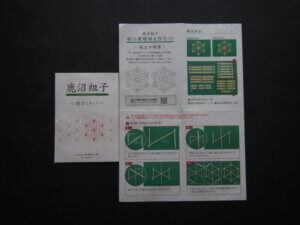

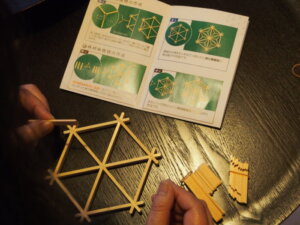

⑴「鹿沼組子」の組み立て

夕飯までの時間を利用して、温泉に入りました。

相棒は、ここでも創作活動?です。(ほんと、手作業が大好きなんですね)

なにやら、彼女はフロントに電話しながら、「○○組子・・・くみこ」の連発。

私は、「人の名前を何度も呼び捨てするなんて・・・」と、思っていたら、「鹿沼の組子さん」ではありませんでした。

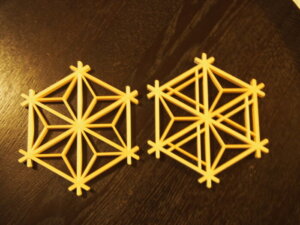

完成!「鹿沼組子」組み立てキット

完成!「鹿沼組子」組み立てキット木曽ヒノキや鹿沼杉などを用いて幾何学模様が「鹿沼組子」です。

木工のまち鹿沼市がほこる伝統工芸で、釘を一切使わず、地組(じぐみ)と呼ばれる正六角形の基本部品の内側に手作業で細かい木材部品をはめ込み、鹿沼特産の古より魔除けとされている「麻の実」などをモチーフにした繊細な幾何学模様を表現しています。

「鹿沼組子」(かぬまくみこ)とは、キットの説明書によると、

今から約350年前の江戸時代、日光東照宮は大規模な建て替え工事が何年にもわたり続きました。

鹿沼宿では、その頃材木の下準備、下ごしらえなど大量の材木の中継地として栄え、多くの人が移り住み、その中には全国から集められた優秀な匠たちもいました。

その卓越した職人の技術は、この地に根付き・・・。

と、ありました。だから、鹿沼市は今でも、木工製品の産地だったんですね。

この「組子」とは、釘を使わずに組み付ける日本独自の木工技術で、1mmの誤差も許されないそうです。

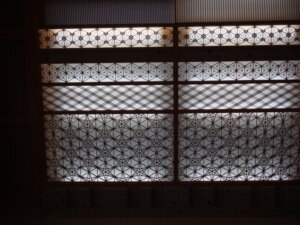

鹿沼組子の欄間

鹿沼組子の欄間

鹿沼組子の障子

鹿沼組子の障子

鹿沼組子の障子

鹿沼組子の障子

「中禅寺湖」の朝

「中禅寺湖」の朝朝食前、トレーナーといっしょに「日光下駄ストレッチ」をやりました。

男体山を見ながら、大自然のパワーをを胸一杯いただきました。

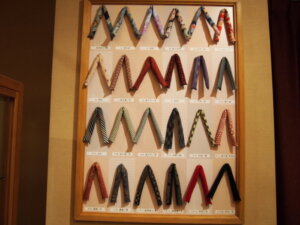

日光下駄の鼻緒

日光下駄の鼻緒なぜ日光は、「日光彫」や「日光下駄」なんでしょう?

先ほどの、「鹿沼組木」とも関係ありそうですね。

日光伝統工芸組合協議会によると、「日光下駄」は、

歴史(由来・起源):格式を重んじる社寺参入の際には「草履」を使用するのが原則でしたが、雪や坂道の多い日光社寺に対応して、江戸時代に草履の下に下駄を合わせた「御免下駄」が考案されました。

特徴(技術・材料):石や坂を歩く際の安定や、雪をつきにくくするため、下のほうが広い八開きの台木に竹の皮で編んだ草履表を麻糸で縫い付けて製造します。

夏涼しく、冬暖かいのが特徴です。

と、ありました。

やはり、ここにも匠の技が生かされていました。

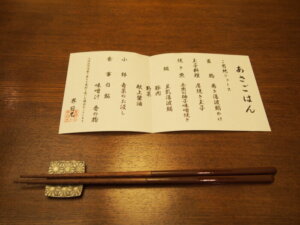

朝食の献立表

朝食の献立表

豆乳鍋「日光ゆば」

日光といえば「ゆば」も有名ですね。

今回は豆乳鍋で、日光東照宮「献上醤油、味噌」を付けて、いただきました。

⑵ 日光「華厳の滝」

中禅寺湖の北側にそびえる「男体山」

中禅寺湖の鳥居から数分歩けば、すぐ「華厳の滝」に到着します。

滝に向かう途中には、つい、入ってみたくなるような案内板がありました。

日光「自然博物館」入り口

日光「自然博物館」入り口筆者としては、とても関心の深いスポットですが、熊さんを横目に、華厳の滝を目指しました。

「華厳神社」

「華厳神社」

「華厳の滝」に行く途中の駐車場内に、「華厳神社」がありました。

「華厳の滝」に行く途中の駐車場内に、「華厳神社」がありました。

華厳神社は、日光市山内の「日光二荒山神社」が末社として、2020年6月に神霊が祀られ創建されました。

「華厳神社」御朱印

「華厳神社」御朱印「華厳神社」の御祭神は、二荒山大神(ふたらやまのおおかみ)と、水神の水波能売命(みずはのめのみこと)です。(今回は水の旅です。水神様よろしくお願いします)

滝つぼへのエレベーター乗り場

滝つぼへのエレベーター乗り場

日本三名滝の一つ「華厳の滝」

日本三名滝の一つ「華厳の滝」高さ97mぼ高さから落下する壮大な滝です。

エレベーターを利用すると、滝つぼを間近に見ることができます。

滝つぼは、爆音と、ほとばしる水しぶきとの豪快なコラボが楽しめます。

華厳の滝の発見者は、本稿のキーパーソン「勝道上人」と伝えられています。

また、「華厳の滝」は、仏教経典「華厳経」から名づけられました。

そして、前述の「勝道上人」は、日光山を開山し、渡良瀬川と命名したともされています。

「高い所から失礼します」

帰り道、歩道の脇に、さりげなく表示された標高です。

ほんと、高い所にいるんだなと、恐縮 ?しました。

ところで、標高と海抜の違いって何んでしょうか。

国土交通省 国土地理院によると、

日本の土地の測量(地図)での高さは「標高」で表し、東京湾平均海面は(1873年から1879年の平均潮位)を基準(標高0m)として測っていまます。

と、記されています。

今度は、いよいよ渡良瀬川の源流と、日光市「渡良瀬橋」を訪ねます。

【渡良瀬川の源流:日光市足尾町】

神子内(みこうち)川に架かる「神子内橋」

神子内(みこうち)川に架かる「神子内橋」宿を後に、第二いろは坂を下り、ルート122で足尾町に向かいました。

「神子内橋」周辺の地図はこちらです。

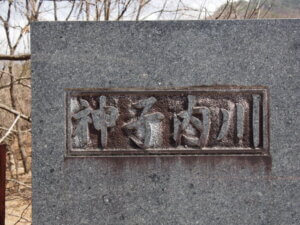

「神子内橋」の川名を示す橋名板

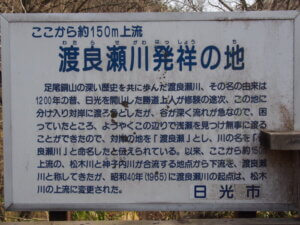

「神子内橋」の川名を示す橋名板⑴ 渡良瀬川の源流

神子内川は、日光市足尾町の薬師岳付近を源頭に足尾町を流れ、松木川と合流して渡良瀬川となる。と、されてきました。

しかし、国土地理院地図(電子国土Web)によると、皇海山(すかいさん)直下を水源とする松木川と、黒檜岳(1976m)付近を水源とする三沢(三ノ沢)との合流地点から下流と表記されています。

* 国土地理院 HP:<地理空間情報ライブラリー>

公園の説明板によると

渡良瀬川は、ここから150m上流の松木川と神子内川が合流する地点から下流を渡良瀬川と称してきたが、昭和40年(1965)に渡良瀬川の起点は、松木川の上流に変更された。

と、ありますので、上述したように、国土地理院による変更と考えられます。

ここでは、勝道上人由来による、松木川と神子内川との合流地点から下流を渡良瀬川と呼称します。

⑵ わたらせ渓谷鉄道「足尾駅」

わたらせ渓谷鉄道「足尾駅」

わたらせ渓谷鉄道「足尾駅」わたらせ渓谷鉄道「足尾駅」の地図は、こちらです。

わたらせ渓谷鉄道の車両

わたらせ渓谷鉄道の車両

駅構内の案内図の下方に、「渡良瀬橋」と記されています。

「渡良瀬橋」は、駅から徒歩で、役4分の所にありました。

わたらせ渓谷鐵道(わっしー2号)

わたらせ渓谷鐵道(わっしー2号)足利の画家 川島直人 2015年10月

まっかなもみじが、枯れた紫陽花を見守っている。

お互いに認め合い、そう・・・私達と同じだね。

2022.11 川島直人水彩画展より

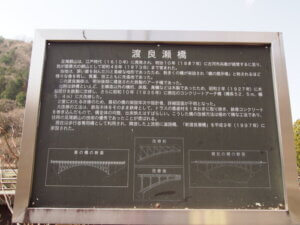

⑶ 日光「渡良瀬橋」と「新渡良瀬橋」

日光「渡良瀬橋」

日光「渡良瀬橋」

日光「渡良瀬橋」渡良瀬川右岸から臨む。

日光「渡良瀬橋」渡良瀬川右岸から臨む。車両は通行できません。

今までに、いろいろな改修工事が行われてきたことがよくわかりました。

「渡良瀬橋」の橋名板

「渡良瀬橋」の橋名板* 足利市「渡良瀬橋」の橋名板は、

渡良瀬橋から、おすすめ桜スポットの記事内を御覧ください。

日光「渡良瀬橋」の橋名板(川名)

日光の「渡良瀬橋」平仮名表記はいったい・・・。残念です。

橋名板が外されていました。

* 足利市「渡良瀬橋」の写真集は、

「渡良瀬橋」写真集「自然いっぱいコーナー」 を御覧ください。

日光「渡良瀬橋」バス停

日光「渡良瀬橋」バス停

日光市営バスも姿を見せてくれました。

左:「新渡良瀬橋」右:「渡良瀬橋」

左:「新渡良瀬橋」右:「渡良瀬橋」

「新渡良瀬橋」

「新渡良瀬橋」

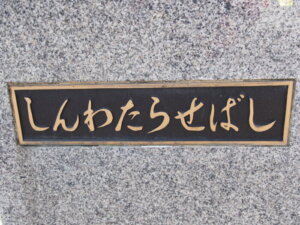

「新渡良瀬橋」の橋名板

「新渡良瀬橋」の橋名板

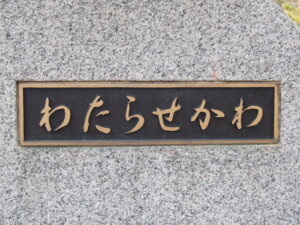

「新渡良瀬橋」橋名板(川名)

「新渡良瀬橋」橋名板(川名)日光の「新渡良瀬橋」は、「わたらせばし」と濁音表記、反対に「わたらせかわ」と、濁音はありません。

足利市の「渡良瀬橋」と反対ですね。

足利の「渡良瀬橋」を思わせる水管橋

足利の「渡良瀬橋」を思わせる水管橋この上流に行こうとしたら、看板がありました。

「大黒橋」工事のため通行禁止

「大黒橋」工事のため通行禁止足利市の「渡良瀬橋」も工事が始まりました。(とちまるくん、ここでも橋の長寿命化に貢献していました)

⑷ 日光「渡良瀬橋」上流の「大黒橋、大黒天」

工事中の「大黒橋」

工事中の「大黒橋」

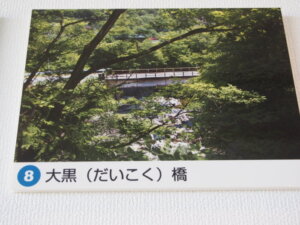

着工前の「大黒橋」

着工前の「大黒橋」渡良瀬川のふれあい館「せせら」(国土交通省渡良瀬川河川事務所)

「わたらせ川にかかる橋」より

大黒橋の袂には、なんと大黒様が・・・。

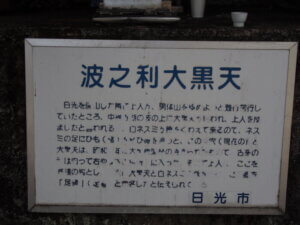

「波之利大黒天」(はしりだいこくてん)

「波之利大黒天」(はしりだいこくてん)

大黒天は、日光に伝えられている大黒天で、日光の起源に登場する神とされています。

「波之利」の由来は、説明文にもあるように、勝道上人が日光開山を祈願した折、大黒天が中禅寺湖の上に現れて、上人の願いを叶えたことによります。(勝道上人が「足尾」や「渡良瀬」の命名をなされました)

ここから先は、通行止めのため、行けませんでした。

「渡良瀬川」源流周辺

「渡良瀬川」源流周辺中禅寺湖より流れ出流る水は、やがて「渡良瀬川」となり、私たちの住む街に届きます。

最後になりますが、改めて日光市に敬意を表します。

そして、森高千里さんが「渡良瀬橋」を歌ってくれたことを心から感謝したい気持ちでいっぱいになりました。

11月間近の足尾

11月間近の足尾足利の画家 川島直人 2015年12月

昭和の知らない君の絵に、なぜか 昭和を感じてしまう・・・

誰も知らない 秋の午後あの日の声が 聴こえて来る。2022.11 川島直人水彩画展より

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…