足利市の公式HP(ホームページ)で紹介されている「足利七福神めぐりモデルコース」を散策します。

行程は、8.08km(太平記館起点)徒歩3時間15分です。(参拝時間:各社寺10分)

まずは、みなさんの声は ?

「事前に、もう少し詳しい見どころが知りたい」

「徒歩で行くのは、トイレが心配」・・・。

そんな、率直で現実的な御意見に、少しでも、お役に立てたら幸いです。

目次

【足利七福神めぐり:スタンプラリー2025】

<2025>足利七福神スタンプラリー台紙

<2025>足利七福神スタンプラリー台紙2024年も(一社)足利市観光協会主催による足利七福神めぐり:スタンプラリーが始まりました。

新春に心を込めてご参拝 スタンプを集めて心のこもったプレゼント ご朱印めぐりもご一緒に社寺では、まず心を込めてお参りを!

『足利七福神めぐりスタンプラリー2024』台紙より

毎年、大好評! 楽しくて心温まるスタンプラリーです。

| 開催期間 | 令和7年(2025)1月5日(日)~1月26日(日) |

|---|---|

| 参加方法 | 1 スタンプラリーの台紙を入手 配布場所:太平記館、足利観光交流館「あし・ナビ」(足利市駅内)

* 七福神社寺にも、若干用意があります。(一人1枚:多くの方々に御参加いただくため) * 台紙は下記HPからダウンロードできます。 2 七福神社寺をめぐり、心を込めてお詣(参)りを! 3 境内にある七福神スタンプを台紙に押印! 4 七福神すべてのスタンプを集めたら、太平記館スタッフに台紙を提示しましょう。 5 応募券をもらい必要事項を記入のうえ応募箱に投函します。「お守りカード」が進呈されます。 6 抽選で、7名:「金の福袋」(足利の名産品等)11名:七福神社寺直筆特別色紙がプレゼントされます。 |

| 応募締切 | 令和7年(2025)1月26日(日)まで |

| 注意事項 | 鑁阿寺(ばんなじ)のみスタンプ押印:100円 |

| 公式HP | 足利市観光協会公式サイト |

| 備 考 | *台紙に掲載されている社寺が対象です。

当ブログの記事内には、スタンプラリー対象外の施設等も含まれていますので予め御確認ください。 |

【足利七福神めぐり:サマリー】

足利市観光協会の『足利七福神めぐり』では、足利市内18の社寺が紹介されています。

<足利七福神めぐり:モデル4コース>

① 「徒歩コース」(足利市HPで紹介のモデルコース:約3時間)

2 「自転車コース」(西の足利七福神めぐり:約5時間)

3 「自転車コース」(東の足利七福神めぐり:約4時間)

4 「徒歩と自動車コース」(旧跡の散策も!:約1日)

出典・引用:一般社団法人 足利市観光協会『足利七福神めぐり』より

[一般社団法人 足利市観光協会] 〒326-0053 栃木県足利市伊勢町3丁目6-4

TEL:0284-43-3000 FAX:0284-43-3333

上記の1~4コースの社寺は、七福神を効率よくめぐるために、コースが設定されており、各コース間で重複する社寺があります。

重複する内容を極力削減するため、1「徒歩コース」の7社寺(心通院、本城厳島神社、長林寺、西宮神社、常念寺、福巌寺、鑁阿寺)を基準として詳細を御案内しています。

そのため、1「徒歩コース」の7社寺が、他のコースで頻繁に登場しますが、そのコース内での御案内は簡素化し、新たに登場した社寺を中心に詳細を記述しています。

各社寺の概要(一覧表:まとめ記事)は、足利七福神めぐり4コース:19社寺「鑁阿寺」から「長尾弁財天」を御覧ください。

本稿の御案内は、① 「徒歩コース」です。

* 行程表(起点:太平記館)

⓪ 太平記館 ⇒ ① 心通院 ⇒ ② 本城厳島神社 ③ 長林寺 ⇒ ④ 西宮神社 ⇒ ⑤ 常念寺 ⇒ ⑥ 福巌寺 ⇒ ⑦ 鑁阿寺 ⇒ ⓪ 太平記館

| 順路 | 場 所 | 七福神名 (距離・時間) |

|---|---|---|

| 太平記館 | スタート | |

| ↓ | 1.8km・24分 | |

| ① | 心通院 | 寿老人 |

| ↓ | 400m・5分 | |

| ② | 本城厳島神社 | 明石弁天 |

| ↓ | 2km・30分 | |

| ③ | 長林寺 | 福禄寿 |

| ↓ | 700m・10分 | |

| ④ | 西宮神社 | 恵比寿神 |

| ↓ | 1km・13分 | |

| ⑤ | 常念寺 | 毘沙門天 |

| ↓ | 230m・4分 | |

| ⑥ | 福厳寺 | 布袋尊 |

| ↓ | 1.5km・19分 | |

| ⑦ | 鑁阿寺 | 大黒天 |

| ↓ | 350m・5分 | |

| 太平記館 | ゴール |

<コース途中最寄りのトイレ>

* 各社寺境内トイレを除きます。

太平記館 ⇒ 蔵王様前 ⇒ 足利市役所 ⇒ 織姫観光駐車場 ⇔ 足利公園

⇒ 友愛会館 ⇒ 足利まちなか遊学館 ⇒ 太平記館

足利七福神めぐり 起点:【太平記館】

太平記館

太平記館「多機能トイレ」は、レジを右手側にして進み、突き当たりにあります。

お土産販売コーナー

所在地:足利市伊勢町3-6-4

電 話:0284-43-3000

営業時間:9:00~17:00

休業:12月29日~12月31日

商 品:和菓子、洋菓子、スイーツ、ファンシーグッズ等

ランチ:~1000円

レンタサイクル:3時間400円、1日1200円(電動あり)

レンタサイクル利用の詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー! 2 【足利 レンタサイクル利用規約】を御覧ください

<太平記館までのルート>は、足利市駅から行く「太平記館」と「足利学校」を御覧ください。

<JR足利駅からのルート>は、「渡良瀬橋」車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを画像で紹介【JR足利駅】●⑴北口から「渡良瀬橋・歌碑」ルートを御覧ください。

足利七福神めぐり:①【心通院】

心通院:本堂

心通院:本堂足利七福神 寿老人 心通院(しんつういん)

心通院:本堂の須弥壇

心通院:本堂の須弥壇当寺は、永禄9年(1566)足利長尾五代目政長が、両親 憲長夫妻 菩提のため創建されました。

昭和38年 鉄筋立て八角形の本堂を再建しました。

釈迦牟尼仏をご本尊とし、「己を無にして、他のために尽くす」<利他行>に

生きる感謝報恩合掌の生活を教えとしています。ここに、海運、福寿、智恵の寿老人が祀られ、安産子育延命地蔵菩薩、ぼけ除け観音菩薩とともに、霊験あらたかなため、延命長寿、海運厄除け、家内安全等を願い、広く信仰されています。

境内 由緒書 より 抜粋

<心通院:基本情報>

| 正式名称 | 大圓山 心通院 (だいえんざん しんつういん) |

|---|---|

| 七福神 | 寿老人<長寿・富貴・招福> |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 永禄9年(1566) |

| 開 山 | 学英宗益和尚 |

| 開 基 | 長尾政長 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1742 |

| 電 話 | 0284-41-3202 |

| アクセス・太平記館から | 1.8km 徒歩24分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車8分 徒歩30分 東武足利市駅:車10分 徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:車15分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 特記事項 | 御朱印は発行していません。 |

<心通院:地蔵尊>

心通院:地蔵尊

心通院:地蔵尊

地蔵尊・寿老人

地蔵尊・寿老人<心通院:参拝スタンプ>

心通院:参拝スタンプ

心通院:参拝スタンプスタンプは、休憩所前に設置されています。

御朱印は、授与されていません。(2023.1.現在)

にこやかな微笑みをたたえ、手には巻物をくくり付けた杖、鹿を従えた姿で知られています。

巻物は、人名の長寿をしるし、鹿は長寿を司る使者とされています。

延命長寿、福徳円満の神とされています。

<心通院:山門までのルート>

心通院:山門と参道

心通院:山門と参道

心通院山門:扁額(へんがく)

心通院山門:扁額(へんがく)

私事ですが、心通院は、私の母親の実家の菩提寺です。

幼少の時は、母に連れられてよく来ていたのですが、寺の周囲が、あまりにも発展していたので迷ってしまいました。

ややもすると、私のように、通り過ぎてしまいそうな道ですので、少し詳しく御案内しますね。

最も、わかりやすい道順は、鑁阿寺(ばんなじ)北門の道を北に、ひたすら進むルートです。

鑁阿寺北門を背にした風景

鑁阿寺北門を背にした風景植え込みのある石畳の道を1.15km直進します。

心通院入れ口にある信号

心通院入れ口にある信号(県道208号線:飛駒足利線)手押しの信号機を左折(西)します。

心通院入り口の石塔

心通院入り口の石塔手押しの信号機を左折して進むと、心通院入り口と本城保育園の道標があります。

道なりに、40mほど進むと心通院山門があります。

<心通院:境内>

心通院:鐘楼(しょうろう)

心通院:鐘楼(しょうろう)

心通院鐘楼に沈む夕日

心通院鐘楼に沈む夕日山門を通ると、左手側に鐘楼があります。

そして、山門の左脇の休憩所入り口に、七福神巡りのスタンプが用意されています。

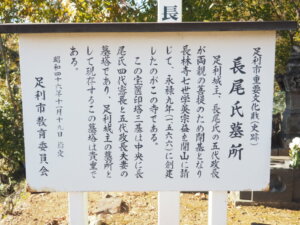

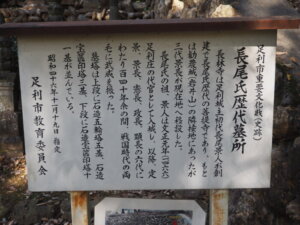

歴史的偉人の墓所を示す看板「足利長尾氏の墓所」など、市指定重要史跡があります。

長尾氏墓所

長尾氏墓所

長尾氏墓所から臨む風景

長尾氏墓所から臨む風景長尾氏の墓所は、心通院墓所の最上部にありました。

墓所から街並を一望できます。

心通院:愛光園

心通院:愛光園

六地蔵尊

六地蔵尊

地蔵尊

地蔵尊寿老人が祀られています。

地蔵尊:扁額

地蔵尊:扁額

足利七福神めぐり:②【本城厳島神社】

本城 厳島神社:鳥居

本城 厳島神社:鳥居

本城厳島神社:社殿

本城厳島神社:社殿

足利七福神 (明石弁天 美人弁天)

祭壇

祭壇寛政5年(1793)の建立で、明治維新前は、「明石弁天祀」といわれていました。

昔、この里に清い水が湧く泉があったので、水にゆかりの深い神として、奉祀したと

伝えられています。境内にある「美人弁天」は、厳島神社の御祭神、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の分身です。

奉祀:神仏・祖霊などをおまつり申しあげること。

<本城厳島神社:基本情報>

| 正式名称 | 本城厳島神社 (ほんじょう いつくしまじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 明石弁天<福徳財宝・家内和合> |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城二丁目1805 |

| 電話 | 0284-42-0525(本城厳島神社) 0284-41-1382(美人弁天事務所) |

| アクセス・心通院から | 400m 徒歩5分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車5分 徒歩25分 北関東自動車道 足利IC:車10分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 突起事項 | 「六角の宮」開扉日:第1・3日曜日 |

<美人証明書>

明石弁天:美人証明書(裏)

明石弁天:美人証明書(裏)「美人証明書」は、本城厳島神社「美人弁天」で発行される「美人」を証明するお守りです。(有料)

「美人弁天」にとっての「美人」とは、外見的な美しさではなく、全ての女性が持つ、

「女性の心のやさしさ」を守り、証明するもの、だそうです。(安心しました)

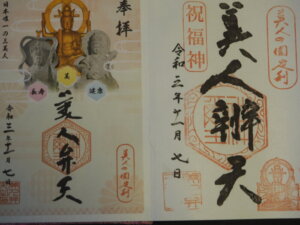

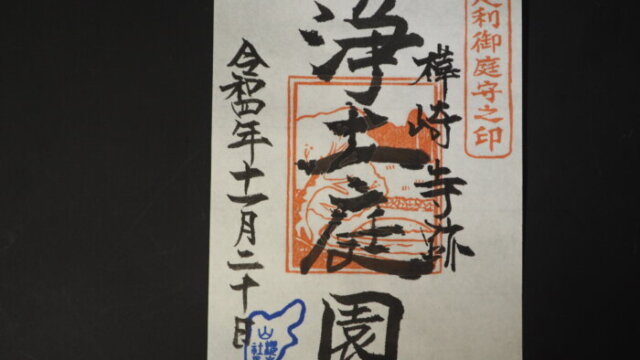

<御朱印>

明石弁財天:御朱印

明石弁財天:御朱印

本城厳島神社:御朱印

本城厳島神社:御朱印開扉日は、毎月第1・3日曜日で、開扉日以外は、「カー&サイクルタナカ」:本城二丁目

「お菓子のロア朝倉総本店」:朝倉町で発行されます。

「お守り」「証明書」など

「お守り」「証明書」など<明石弁天:参詣スタンプ>

本城厳島神社:七福神参詣スタンプ

本城厳島神社:七福神参詣スタンプ<美人弁財天>

美人弁財天

美人弁財天

弁財天は、七福神の中で唯一の女神です。

元は、インドの水の神と崇拝されていましたが、川のせせらぎが奏でる音色から、音楽の女神とも呼ばれています。

そのため、広く技芸、文芸などの才能をもたらす神となりました。現在は、福徳財宝を授ける神としても信仰されています。

<なで弁天と水かけ弁天>

「なで弁天」

「なで弁天」なでで厄災を消します。

「水かけ弁天」

「水かけ弁天」

水を掛けて厄災を流します。

<柳原用水:逆さ川>

本城厳島神社(明石弁財天)前の柳腹用水

本城厳島神社(明石弁財天)前の柳腹用水通称「さかさ川」と呼ばれている柳原用水です。

明石弁財天の前を流れる「柳原用水」は、標高の低い地点から、高い方向へ流れており、

足利の七不思議の一つになっています。

ちなみに、足利地方を流れる川の方角は、北から南に、西から東へというのが普通です。

柳原用水は、南から北に、ましてや山の方向に向かって流れています。

そんなことから、「さかさ川」と呼ばれるようになりました。

この柳原用水は、水田開発などに大きな貢献を果たしてきました。

昔、江戸時代の初期、足利地方六か村(山下、五十部、今福、五箇、助戸、江川)の灌漑用水として

寛永6年(1629)に、松田川から水が引かれました。

この際、蓮台寺のお堀を開き、北の方向に逆流させるように施工した人工の用水となりました。

- 蓮台寺:現在の足利公園にあったお寺。

- 五箇:江戸時代から明治初年頃までの足利は、五箇郷、五箇村と呼ばれていた。

- 柳原用水:昔、蓮台寺掘、五箇用水とも。

足利七福神めぐり: ③【西宮 長林寺】

長林寺 参道と山門

長林寺 参道と山門

長林寺山門:扁額

長林寺山門:扁額

長林寺:本堂

長林寺:本堂足利七福神 (福禄寿尊)

長林寺本堂:扁額

長林寺本堂:扁額長林寺は、室町時代の文安5年(1448)足利長尾氏の初代影人の創建によるもので、

大見禅竜禅師が開山し、長雲寺と称しました。のちの享徳2年(1453)竜沢山長林寺と現在の名に改めました。

長尾氏代々の菩提寺となり、寺運も隆盛しましたが、戦国時代末期、小田原北条家に付いた足利長尾氏は、小田原の陣で、北条家没落と命運を共にしました。

そのため、長林寺も一時衰微しますが、元和元年(1615)に再建され、さらに元禄年間(1688~1704)に別格地となり、明治維新まで多くの僧侶の道場となりました。

長林寺由緒書より、一部引用

朝雲寺:勧農城(岩井山)の麓(ふもと)にありました。

岩井山については、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋 14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

<西宮 長林寺:基本情報>

| 正式名称 | 大祥山長林寺 (だいしょうざんちょうりんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 福録寿尊<幸福・富貴・長寿> |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 文安5年(1448) |

| 開 山 | 大見禅龍禅師 |

| 開 基 | 長尾影人 |

| 本 尊 | 聖観世音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884 |

| 電 話 | 0284-21-5636 |

| アクセス・本城厳島神社から | 2km 徒歩30分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | 数台あり(無料) |

<西宮 長林寺:御朱印>

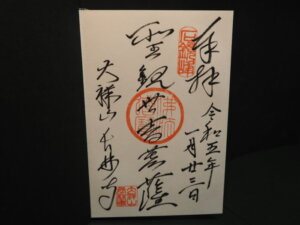

長林寺:御朱印

長林寺:御朱印<西宮 長林寺:参拝スタンプ>

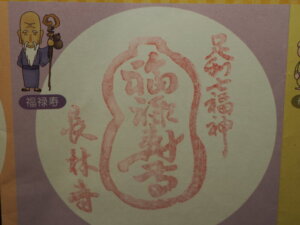

長林寺:参拝スタンプ

長林寺:参拝スタンプ福録寿尊のお堂の前に、設置されています。

長い頭、長いあごひげ、大きな耳たぶを持ち、年齢は、数千歳と言われています。

鴨を伴い経巻(きょうかん)を結んだ杖をついているのが特徴です。

幸福と富貴、長寿を兼ね備えた招徳人望の神とされています。

<西宮 長林寺:境内>

福禄寿堂

福禄寿堂お堂の右側に、参拝スタンプがあります。

福禄寿尊

福禄寿尊

仏足石

仏足石本堂前にある仏足石です。

仏足石は、お釈迦さまの足跡の彫刻で、釈迦如来を象徴的に表現したものです。

足に手を触れ、親しくお詣りください。仏足石の碑文 より

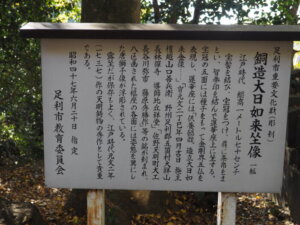

大日如来坐像(足利市重要文化財)

大日如来坐像(足利市重要文化財)

田崎草雲:墓所(市史跡)

田崎草雲:墓所(市史跡)

足利長尾氏:墓所(市史跡)

足利長尾氏:墓所(市史跡)

山門前:スイレン池

山門前:スイレン池長林寺山門前のスイレン池です。

秋には木々の紅葉と、スイレン・・・、とても落ち着いた雰囲気が味わえます。

西宮 長林寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><⑨ 西宮 長林寺:間近に見られる大日如来坐像>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ④【西宮神社】

西宮神社:参道

西宮神社:参道

西宮神社: 鳥居の神額

西宮神社: 鳥居の神額

西宮神社:手水舎

西宮神社:手水舎

西宮神社:社殿

西宮神社:社殿

西宮神社:恵比須講(11月19日~20日)

西宮神社:恵比須講(11月19日~20日)

西宮神社:拝殿

西宮神社:拝殿西宮神社は、慶長8年(1603)代官小林重郎左衛門が、摂津国(兵庫県)の

西宮神社を勧請し、創建しました毎年11月19日~20日に行われる「恵比寿講」の際には、開運や商売繁盛を願う人々で賑わいます。

勧請(かんせい):神仏の分身・分霊を他の地に移して祀ること。

<西宮神社:基本情報>

| 正式名称 | 西宮神社 (にしのみやじんじゃ) |

|---|---|

| 七福神 | 恵比寿神<商売繁盛・財福清康> |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2931 |

| 電話 | 0284-21-6790 |

| アクセス・長林寺から | 700m 徒歩10分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車7分 徒歩28分 東武足利市駅:車5分 徒歩28分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料)恵比寿講:臨時駐車場 |

<西宮神社:御朱印・御札>

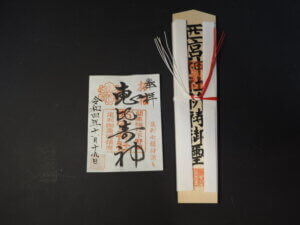

西宮神社:恵比須講の御札・御朱印

西宮神社:恵比須講の御札・御朱印

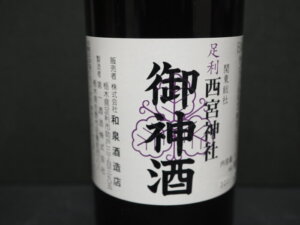

西宮神社:御神酒

西宮神社:御神酒祭りの日は、宮司さんが御朱印帳に記入してくれます。

また、由緒書は、太平記館にも用意されています。

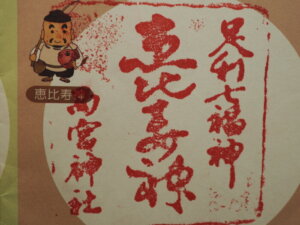

<西宮神社:参拝スタンプ>

西宮神社:参拝スタンプ

西宮神社:参拝スタンプスタンプは、石段左側にある社務所の前に

七福神の中で、唯一日本出身の神です。

人々に福と安全を授ける守護神、商売繁盛や漁業、除災招福の神として、

信仰と人気を集めています。

ふくよかな笑顔(えびす顔)が特徴です。

恵比寿講:ポスター

恵比寿講:ポスター

神楽殿

神楽殿秋季大祭の恵比寿請では、神楽が奉納されます。

西宮神社:奉納神楽

西宮神社:奉納神楽

本殿裏の摂社・末社

本殿裏の摂社・末社本殿の裏には、稲荷神社、秋葉神社、神名宮、八坂神社、山神社などの末社・摂社があります。

西宮神社:稲荷神社

西宮神社:稲荷神社

西宮神社:火防秋葉神社

西宮神社:火防秋葉神社

西宮神社:皇大神宮

西宮神社:皇大神宮

西宮神社:八坂神社

西宮神社:八坂神社

西宮神社:山神社

西宮神社:山神社摂社・末社:本社に付属し、主祭神と縁故の深い神を祀った神社。

摂社は、本社と末社の間に位し、本社の境内にあるものを境内摂社・末社といいます。

<西宮神社:恵比須講の屋台>

西宮神社:恵比須講の入口

西宮神社:恵比須講の入口

西宮神社:恵比須講の屋台

西宮神社:恵比須講の屋台

足利七福神めぐり: ⑤【常念寺】

常念寺の看板

常念寺の看板 常念寺:本堂

常念寺:本堂

常念寺:本堂の須弥壇

常念寺:本堂の須弥壇須弥壇の中央奥に、御本尊の阿弥陀如来坐像が安置されており、前方はタイの仏像が鎮座しています。

常念寺は、平安末期、康治2年(1143)の創建と伝えられ、時宗の宗祖 一遍上人の法孫遊行中、荒廃した寺の再建に尽力されました。

本堂は、昭和61年に新築され、布教活動の場として面目を一新しました。

すぐれた仏像の中に、仏法護持の毘沙門天が、威風堂々のお姿で祀られ、足利市内の反映を守護しています。

財宝福徳、子孫繁栄を授け、北門の守り神です。

本堂の厨子には、素戔嗚尊(すさののみこと)、稲田姫命(くしなだひめみこ)御神像二体があります。

スリランカの仏舎利奉安の寺です。

毎年、8月16日 大施餓鬼を厳修します。

施餓鬼(せがき):餓鬼道で苦しむ衆生に、食事を施して供養することで、特定の先祖への供養でなく、広く一切の諸精霊に対して修されます。

<常念寺:基本情報>

| 正式名称 | 称名山 供教院 常念寺 (じょうねんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 毘沙門天<除災招福・心願成就> |

| 宗 派 | 時宗 |

| 創 建 | 康治2年(1143) |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 清浄光寺(遊行寺) |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094 |

| 電 話 | 0284-21-2016 |

| アクセス・西宮神社から | 1km 徒歩13分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩23分 東武足利市駅:車5分 徒歩24分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:20分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

<常念寺:毘沙門天>

常念寺:毘沙門天

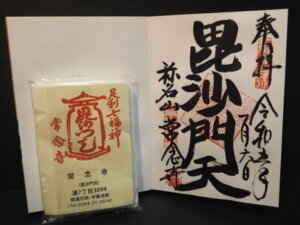

常念寺:毘沙門天<常念寺:御朱印>

常念寺:御朱印

常念寺:御朱印<常念寺:参拝スタンプ>

常念寺:参拝スタンプ

常念寺:参拝スタンプ参拝スタンプは、本堂入り口にあります。

四天王の一仏で、別名「多聞天」とも呼ばれ、甲胃を身に着け、武将の姿で勇ましい顔を

しています。

除災招福・心願成就の神とされ、江戸時代以降は、勝負事にも、ご利益ありと崇められています。

参拝スタンプとスイッチ

参拝スタンプとスイッチスタンプの隣に、押しボタンがあり、ボタンを押すと、本堂内の祭壇に灯りが点ります。

<常念寺:本堂内の諸仏>

常念寺:子育て観音像

常念寺:子育て観音像

常念寺:花祭り「花御堂」

常念寺:花祭り「花御堂」

常念寺:花御堂の誕生仏

常念寺:花御堂の誕生仏常念寺は保育園を設けており、お釈迦様の誕生を祝う仏教の行事である「花祭り」(4月8日)が行われています。

* 「花祭り」:灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(ごうたんえ)、浴仏会(よくぶつえ)とも。

<常念寺:境内>

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)

一遍上人:像

一遍上人:像常念寺のすぐ西隣には、これから参拝する福厳寺の子安観世音菩薩が安置されています。

福厳寺本堂は、ここから離れたところにありますので、よろしかったら、子安観世音菩薩を最初に参拝するとよいでしょう。

常念寺の関連記事は、足利逆さ川散歩コース:法楽寺、樹覚寺など15名所の御案内 6 足利逆さ川散歩コース:④ 常念寺を御覧ください。

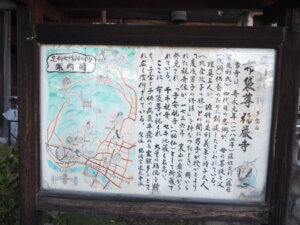

足利七福神めぐり: ⑥【福厳寺】

福厳寺(ふくごんじ):石塔

福厳寺(ふくごんじ):石塔

足利公園 八雲神社 福厳寺を示す道標

足利公園 八雲神社 福厳寺を示す道標福厳寺石塔の隣に立てられた道標です。

福厳寺は、森高千里さんの歌『渡良瀬橋』の歌詞に登場する「八雲神社」の近くにあります。

福厳寺:本堂

福厳寺:本堂福厳寺の寺伝によれば、伊豆走場山般若寺の僧「理真」(りしん:足利義兼が帰依していた高僧)により開山されました。

源平合戦に活躍した、足利義兼の妻「時子」が懐妊の折、姉の「政子」の依頼により、理真が足利に来て、当福厳寺で男子変成の祈祷(きとう)をしたと伝えられます。

境内に子安観音があります。

男子変成:変成男子(へんじょうなんし)によります。

木造 釈迦如来坐像

木造 釈迦如来坐像福厳寺の本尊 釈迦如来坐像は、15世紀ごろ(室町時代)の作です。

法量は、像高:52.5cm、膝張り:40.2cm、坐奥:37.3cm、光背総高:93.5cmです。

釈迦如来坐像は、本堂中央の須弥壇(しゅみだん)上に座しています。本体は檜材寄木造り、表面黒漆塗りで、眼には玉顔が入れられています。

足利市教育委員会 より抜粋

観音像

観音像<福厳寺 基本情報>

| 正式名称 | 多宝山 福厳寺 (ふくごんじ) |

|---|---|

| 七福神 | 布袋尊<福徳円満・家内安全> |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 創 建 | 永寿元年(1182)、康永2年(1343)に 臨済宗建長寺派となる。 |

| 開 基 | 藤姓足利又太郎忠綱 |

| 開 山 | 理真上人(後世、実堂権禅師を開山として 臨済宗建長寺派となる) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 建長寺(鎌倉) |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270 |

| 電 話 | 0284-21-6990 |

| アクセス・常念寺から | 230m 徒歩4分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車7分 徒歩20分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

<福厳寺:布袋尊>

福巌寺:布袋尊

福巌寺:布袋尊<福厳寺:御朱印>

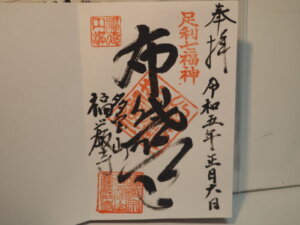

福巌寺:布袋尊の御朱印

福巌寺:布袋尊の御朱印<福厳寺:参拝スタンプ>

福巌寺:参拝スタンプ

福巌寺:参拝スタンプスタンプは、本堂の中にあります。

布袋尊は、他の6人の神と異なり、ただ一人、中国・唐の時代に実存した僧侶です。

おおらかな笑顔、何もこだわらない楽天的な生き方が、当時の禅僧をはじめ、人々に

「至福」の象徴と受け入れられたそうです。

笑門来福、夫婦円満、子宝の神として信仰されています。

参拝スタンプが置かれた本堂

参拝スタンプが置かれた本堂

本堂内に用意された「参拝スタンプ」

本堂内に用意された「参拝スタンプ」布袋尊スタンプは、本堂の須弥壇の隣の部屋に用意されていました。

参拝者に対する、あまりにも丁寧なお心遣いに、言葉にならないほど、感激しました。

布袋尊像

布袋尊像

福巌寺:太陽のように笑う布袋尊

福巌寺:太陽のように笑う布袋尊

<福厳寺:境内>

福巌寺:六地蔵堂

福巌寺:六地蔵堂

福巌寺:延命セキ地蔵尊堂

福巌寺:延命セキ地蔵尊堂

延命セキ地蔵尊

延命セキ地蔵尊延命セキ地蔵尊をとり囲むように、小さな諸仏が数多く安置されています。

それぞれが魅力的な諸仏ですが、いつも筆者の目にとまるのは、色鮮やかな仏画です。

福巌寺:横笛を吹く菩薩

福巌寺:横笛を吹く菩薩

和顔菩薩(わげんぼさつ)

和顔菩薩(わげんぼさつ)

救世観音菩薩像

救世観音菩薩像<福厳寺:子安観世音菩薩>

常念寺の西隣には、子安観世音菩薩堂があります。

常念寺の隣から登る石段

常念寺の隣から登る石段

福厳寺:子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩像

福厳寺:子安観世音菩薩像福厳寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

<⑧ 福厳寺:義兼公と時子姫の持仏と伝わる観音様>を御覧ください。

足利七福神めぐり: ⑦【鑁阿寺】

鑁阿寺(ばんなじ)「太鼓橋」と「山門」

鑁阿寺(ばんなじ)「太鼓橋」と「山門」

「大御堂:本堂」

「大御堂:本堂」

鑁阿寺:本堂の須弥壇

鑁阿寺:本堂の須弥壇鑁阿寺は、鎌倉時代、建久7年(1196)に、足利義兼によって建立された真言宗大日派の

本山です。山号は、金剛山。本尊は、大日如来です。(源氏、足利氏の守り本尊)

約4万平方メートルに及ぶ敷地は、元々、足利氏の館(やかた)であり、現在でも、四方に門を設け、土塁と堀がめぐらされています。

平安時代後期による、武士の館の面影が残されており、「史跡 足利氏宅跡」として、国の史跡に指定されました。(大正10年3月指定、現在「日本の名城百選」になる)

寺院としては、鎌倉時代初期、建久7年(1196)源姓足利氏二代目の足利義兼(よしかね)が発心得度し、邸宅内に持仏堂を建てたのが始まりとされます。

義兼の死後、三代目の義氏(よしうじ)が堂塔伽藍(がらん)を建立し、足利一門の氏寺としました。

寛喜元年(1229)に落雷により焼失しましたが、足利貞氏(さだうじ)が禅宗方式を取り入れ、改修しました。

日本の禅宗様式への最初の転換期にあたります。

大いちょう(天然記念物)

大いちょう(天然記念物)鑁阿寺は、春は桜、秋は大いちょうの紅葉が見事で、市民には「大日様」と呼ばれ親しまれています。

<鑁阿寺:基本情報>

| 正式名称 | 金剛山 鑁阿寺 (ばんなじ) |

|---|---|

| 七福神 | 大黒天<福徳・財宝> |

| 宗 派 | 真言宗 大日派 |

| 創 建 | 建久7年(1196) |

| 開 山 | 理真上人 |

| 開 基 | 足利義兼 |

| 本 尊 | 大日如来 |

| 本 山 | 鑁阿寺 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

| 電話 | 0284-41-2627 |

| アクセス・福厳寺から | 1.5km 徒歩19分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩10分 東武足利市駅:車7分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:45分 |

| (駐車場) | あり(無料)太平記館 観光駐車場 |

<鑁阿寺:御朱印>

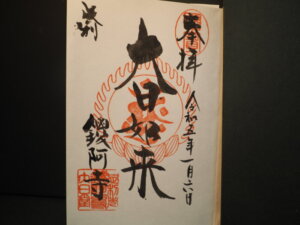

鑁阿寺:大日如来の御朱印

鑁阿寺:大日如来の御朱印<鑁阿寺:大黒天と御朱印>

鑁阿寺 大黒天

鑁阿寺 大黒天

鑁阿寺 大黒天

鑁阿寺 大黒天

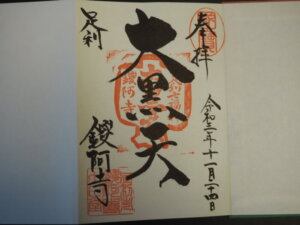

鑁阿寺:大黒天の御朱印

鑁阿寺:大黒天の御朱印福徳や財宝を与える福の神として、祀られています。

米俵(こめだわら)の上に立ち、右手に打ち出の小槌、左肩に大きな袋を背負った優しい笑顔の神様です。

大国主命(おおくにぬしのみこと)と神仏習合したものと言われています。

<鑁阿寺:参拝スタンプ>

鑁阿寺:七福神スタンプ

鑁阿寺:七福神スタンプ参拝スタンプは、本堂の受付内にあり、有料(100円)で押印してもらいます。

足利灯り物語:鑁阿寺本堂に続く灯り

足利灯り物語:鑁阿寺本堂に続く灯り足利灯り物語の詳細は、足利灯り物語:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺・足利学校・物外軒へ

鑁阿寺の関連記事は、足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説><㉝ 鑁阿寺:真言宗大日派の本山>

国宝 鑁阿寺:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」を御覧ください。

鑁阿寺を最後に、太平記館にもどります。

たくさんの楽しい想い出ができたことでしょう。

またのお越しを心よりお待いたします。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…