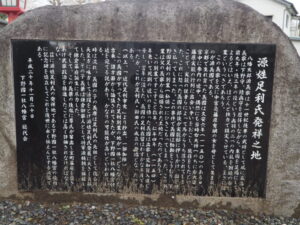

下野國一社八幡宮は、下野國第一の八幡宮として、源姓足利氏発祥の地、栃木県足利市に創建されました。

また、下野國一社八幡宮の境内にある門田稲荷神社は、京都の伏見稲荷、東京の榎木稲荷と並ぶ、全国三大縁切稲荷と称されています。

下野國一社八幡宮と門田稲荷神社は、日本有数のパワースポットとして、テレビやSNSにおいて数多くとりあげられています。

昨今、倉稲魂神を守護神とする門田稲荷神社は、「悪縁を絶ち良縁を呼び込む」日本一の稲荷神社と呼ばれるようになりました。

本稿では、霊験あらたかな、全国から注目されているパワースポット、下野國一社八幡宮と門田稲荷神社を御案内いたします。

目次

【下野國一社八幡宮と日本一の縁切り稲荷・門田稲荷神社を御案内:はじめに】

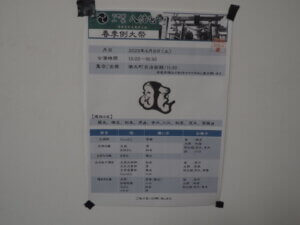

<下野國一社八幡宮:例大祭開催日の変更のお知らせ>

下野國一社八幡宮:春季例大祭(社殿)

下野國一社八幡宮:春季例大祭(社殿)

令和6年(2024)に開催される例大祭の開催日変更のお知らせです。

下野國一社八幡宮に関する一般のウエブサイトには、以前からの例大祭開催日が多く掲載されていますので、御確認のうえお詣りください。

| 例 大 祭 | 変更前開催日 | 変更後開催日 |

|---|---|---|

| 春季例大祭(春祭り) | 4月10日 ⇒ | 4月第2土曜日 |

| 秋季大祭(秋祭り) | 10月16日 ⇒ | 10月第3土曜日 |

下野國一社八幡宮:春季例大祭(2024.4.13)

下野國一社八幡宮:春季例大祭(2024.4.13)奉納 神楽・・・13:00~

(2024年:奉納 神楽は、こちらです)

奉納 八木節・・・18:30~

(2024年:奉納 八木節は、こちらです)

<下野国一社八幡宮:神主Kさんの手造り「祓い棒」>

神主Kさんが本気で製作した「祓い棒」

神主Kさんが本気で製作した「祓い棒」玄関に置いて御祓いをして家に入ります。

祓い棒:300円 <社務所でどうぞ>

祓い棒:300円 <社務所でどうぞ>全長22.5cmの祓い棒です。

とても精巧に作られおり、レアな祓い棒です。

たぶん、数量限定でしょう。

神主が本気で小さいの作ってみました。

との神主Kさんのコメメントも添えられていました。

≪2023/11/08現在≫

下野國一社八幡宮、門田稲荷神社には、親しみやすくて、何でも相談できる女性神主さん(k)がいらっしゃいます。

【下野國一社八幡宮】

下野國一社八幡宮の正面銅造鳥居

茅の輪くぐり(2024.1.1)

茅の輪くぐり(2024.1.1)

下野國一社八幡宮:神楽殿

下野國一社八幡宮:神楽殿

下野國一社八幡宮:社殿と参拝者(2024.1.1)

下野國一社八幡宮:社殿と参拝者(2024.1.1)参拝者に御祓いを施す神主(K)さん。

下野國一社八幡宮:社殿

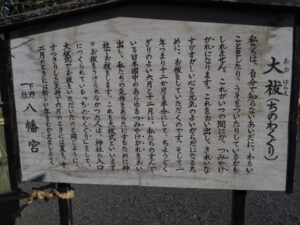

社伝によると、天喜4年(1056)、八幡太郎の名で有名な源義家が、陸奥の豪族、安倍頼時父子を討伐(前九年の役)するため当社付近の大正陣に宿営し、戦勝を氣が似て現在地に小祠を建立し、山城の国(現京都府)の男山八幡宮を勧請したといいます。

康平年間に凱旋した義家は神の恵みに感謝し、公自ら兵器を奉納しました。

文明8年(1476)8月、長尾景長は境内社木伐採の禁制を出し保護を加え、その後の元和7年(1621)11月、江戸幕府より20石の朱印社領を許されていますが、この時の設計図や費用明細書などが現存しています。

当社は八幡太郎源義家・義国父子の手厚い信仰により源姓足利氏代々の氏神として保護されてきました。

明治4年に社格が制定され、同5年郷社、同35年には県社に列せられました。

当社は古くは足利荘八幡宮と呼ばれ、下野国内第一の八幡宮として、下野国一社八幡宮、一国一社八幡宮とも称しました。

<下野國一社八幡宮:基本情報>

| 正式名称(社号) | 下野國一社八幡宮 |

|---|---|

| 御祭神 | 誉田別命(応神天皇) 大帯姫命(神功皇后) 姫大神 |

| 祭 典 | 別表 |

| 境内社 | 門田稲荷神社、八坂神社 (大山紙神社、日枝神社、 天満宮、若宮八幡宮):本殿裏 |

| 所在地 | 〒326-0824 足利市八幡町387 |

| 電話 | 0284-71-0292 社務所受付 3~10月 9:00~16:00 11~2月 9:00~15:00 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩約30分 タクシー8分 東武野州山辺駅:徒歩約10分 タクシー5分 北関東自動車道 足利IC:約20分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 |

| 駐車場 (無料) |

一般駐車場:50台(神社の東隣) 身障者用:2台(境内) 思いやり駐車場:3台(境内) 車祓い場:1台(境内) |

<下野國一社八幡宮:祭典>

| 歳旦祭(初詣) | 1月1日 |

|---|---|

| 初午祭 | 2月初めの午の日 |

| 建国祭 | 4月10日 ⇒ 第2土曜日 |

| 6月晦日の大祓式 | 6月30日 |

| 八坂神社祇園例大祭 | 7月第2日曜日 |

| 秋季大祭 | 10月16日 ⇒ 第3土曜日 |

| 七五三祈願祭 | 11月15日 |

| 新嘗祭 | 11月23日 |

| 大祓式 | 12月31日 |

<下野國一社八幡宮:文化財>

下野国一社八幡宮:幣殿

下野国一社八幡宮:幣殿

下野國一社八幡宮:拝殿:天井板絵

下野國一社八幡宮:拝殿:天井板絵

下野國一社八幡宮・拝殿:大絵馬

下野國一社八幡宮・拝殿:大絵馬

下野國一社八幡宮・拝殿:大絵馬

下野國一社八幡宮・拝殿:大絵馬

下野國一社八幡宮・拝殿:大絵馬

下野國一社八幡宮・拝殿:大絵馬

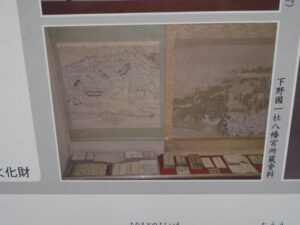

<下野國一社八幡宮:栃木県指定文化財>

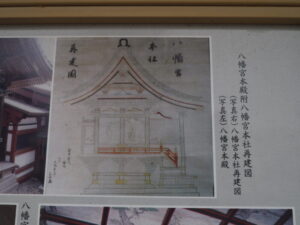

| 八幡宮本殿 | 1棟 附八幡宮本社再建図 |

|---|---|

| 八幡郷検地帳 | 1冊(室町時代) |

<下野國一社八幡宮:足利市指定文化財>

| 八幡宮拝殿・幣殿 | 1棟(江戸時代) |

|---|---|

| 延文記録 | 1巻(南北朝時代) |

| 大永化縁状 | 1巻(室町時代) |

| 下野足利領八幡山御縄打水帳 及び名寄帳 |

3冊(江戸時代) |

| 銅造鳥居 | 1基(江戸時代) |

| 八幡宮「クロマツ」 | 1本 (平成29年6月27日 指定解除) |

* 延文・・・日本の元号(年号)。室町時代’(南北朝時代)の1356年~1361年まで、後光厳天皇の代の北朝が使用した元号。

* 大永化縁状・・・大永3年(1523)に書かれた記録で、戦乱(応仁・文明の乱)によって荒廃した八幡宮の境内や社殿を復旧するため、広く資金募集を訴え祭の趣意書。

* 水帳・・・検地による土地調査の結果を記した土地台帳。

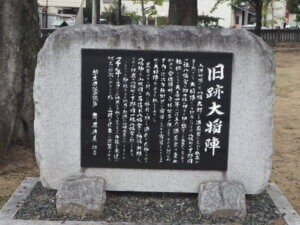

<下野國一社八幡宮:栃木県指定史跡>

| 八幡山古墳群 | 八幡宮周りから、足利市立山辺小学校裏の 八幡山の小高い丘の尾根や斜面に作られた 古墳時代後期(6世紀後半~7世紀代)群集墳。 |

|---|

下野國一社八幡宮周辺の地図です。

下野國一社八幡宮の所在地は、足利市八幡町です。

<下野國一社八幡宮:駐車場>

下野國一社八幡宮:一般駐車場

下野國一社八幡宮:一般駐車場八幡宮の東側の南大通り沿いに、一般駐車場があります。

足利市立山辺小学校校庭の南側に位置します。

<下野国一社八幡宮・駐車場内:やきそば「とみや」>

焼きそばキッチンカー:とみや

焼きそばキッチンカー:とみや下野一社八幡宮・駐車場の東隣空き地では、足利名物「ポテト焼きそば」でおなじみの

「とみや」が出店しています。(定休日:月曜日・・祝日の場合は翌日)

開店日には、八幡宮駐車場などに、「焼きそば とみや」の のぼり旗が立っています。

焼きそばキッチンカー:とみやのメニュー

焼きそばキッチンカー:とみやのメニュー八幡宮の駐車場が利用できますので、参拝のお帰りに、ぜひ御利用くださいね。

(焼きそば購入のみでも駐車できます)

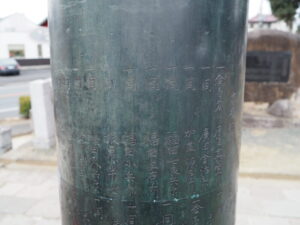

<下野國一社八幡宮:銅造鳥居>

八幡宮の銅造鳥居:足利市重要文化財

八幡宮の銅造鳥居:足利市重要文化財高さ:3.95m 周囲:3.55m

八幡宮の参道にある正面鳥居は銅造鳥居で、足利市重要文化財(工芸品)の指定を受けています。

八幡宮銅造鳥居:神額

八幡宮銅造鳥居:神額江戸時代後期、寛政4年(1792)銘の佐野天明鋳物師の合作で、近郷有志が献納したものである。

諸所に江戸時代後期の特徴をよく残しており、左右両柱には鋳物師導師慶歓の名のほか、

寄付者329名が陰刻されている。昭和42年9月19日 指定

佐野天明鋳物師の合作:荒井宗明と、丸山長暉の銘記あり。

鳥居には、寄付者329名の陰刻があり、僧侶の名も刻まれており、神仏混交の時代の名残りがうかがえます。

柱の下部は、格座間状(こうざまじょう)に縁取りし、台輪をつけて島木を支えています。

下野國一社八幡宮の鳥居は、栃木県佐野市の伝統工芸である天明鋳物で、足利市内の神社仏閣においても、広く愛用されています。

このほど、「佐野天明鋳物生産用具と背夘品」が2024年度内にも、国重要有形民族文化財に指定される見込みとなりました。

<下野國一社八幡宮:クロマツと手水舎>

下野国一社八幡宮・クロマツ(前 天然記念物)

下野国一社八幡宮・クロマツ(前 天然記念物)参道正面の銅造鳥居をくぐると、すぐ右手側にかつて市指定文化財(天然記念物)の指定を受けたクロマツがあります。

残念ですが、推定樹齢600年とされる市内最古の古木は枯れてしまい、現在では切株のみが残っています。

文明8年(1476)8月、長尾景長が境内社木伐採の禁制を出し保護を加えた歴史のとおり、今もなお大切に保存されています。(平成29年6月27日 指定解除)

下野国一社八幡宮:手水舎

下野国一社八幡宮:手水舎クロマツの前にある手水舎です。

下野一社八幡宮:手水舎の手前にあるQRコード案内板

下野一社八幡宮:手水舎の手前にあるQRコード案内板下野一社八幡宮と門田稲荷神社を御案内する「QRコード案内板」が、正面鳥居をくぐり左手側手水舎との間に設置されています。

残念ですが、神主Kさんの楽しいブログの御案内がなかったので、ここにリンクを貼っておきますので、ぜひ御覧ください。

下野一社八幡宮 神主Kさんのブログ ピンクレンジャーの独り言

下野一社八幡宮:桜

下野一社八幡宮:桜春を迎えると、正面鳥居の西側にある桜が開花します。

いよいよ春季例大祭が間近になってきました。

<下野國一社八幡宮:参道>

下野國一社八幡宮:参道

下野國一社八幡宮:参道参道を進むと、前方の石段上に社殿があり、右手側に社務所があります。

下野國一社八幡宮:参道を歩む七五三

下野國一社八幡宮:参道を歩む七五三<下野國一社八幡宮:社務所>

下野國一社八幡宮:社務所

下野國一社八幡宮:社務所<下野国一社八幡宮:授与品・御朱印>

社務所では、天照皇大神宮、下野國一社八幡宮 神札、八坂神社 神札をはじめ、破魔矢、絵馬、お守り、ステッカー、御朱印などが授与されています。

下野國一社八幡宮社務所前:御守・御札

下野國一社八幡宮社務所前:御守・御札

下野國一社八幡宮:破魔矢

下野國一社八幡宮:破魔矢

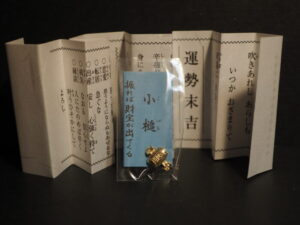

下野國一社八幡宮:おみくじ

下野國一社八幡宮:おみくじ

おみくじを開くと、小槌、カエル、大黒様などが入っています。

そして、私の運勢は・・・、内緒? です。(聞いてないし!)

請受付所(2024.1.1)

請受付所(2024.1.1)

<下野国一社八幡宮と地元のシンガー♬ いせやともか ♬さん>

余談ですが、この社務所は、当サイトでもお馴染み足利出身の歌手 ♬ いせや ともか ♬ さんの祖父(宮大工)が建てたそうです。

ちょうど、そのエピソードがユーチューブにアップされていますので添付します。

よろしかったら御覧ください。

<下野國一社八幡宮:社殿>

下野國一社八幡宮:狛犬

下野國一社八幡宮:狛犬鳥居前の狛犬です。

下野國一社八幡宮:社殿石段前の鳥居

石鳥居をくぐると短い石段があり、石段を上ると、左手側に「古札納付所」があります。

下野國一社八幡宮:社殿

下野國一社八幡宮:社殿社殿は、文化11年(1814)に再建されました。

下野國一社八幡宮:拝殿の神額

下野國一社八幡宮:拝殿の神額

下野國一社八幡宮:幣殿

下野國一社八幡宮:幣殿拝殿には彩色の「天井板絵」と、拝殿長押には「大絵馬」が掲げられています。(市指定文化財:平成18年3月24日)

下野國一社八幡宮:拝殿の天井板絵

下野國一社八幡宮:拝殿の天井板絵<下野國一社八幡宮:本殿>

下野國一社八幡宮:本殿(栃木県指定有形文化財)

下野國一社八幡宮:本殿(栃木県指定有形文化財)八幡宮本殿は、昭和40年4月6日に栃木県有形文化財に指定されました。

本殿彫刻・西側:衣川の戦いの場面

本殿彫刻・西側:衣川の戦いの場面

本殿彫刻・北側:神功皇后、三韓成敗の場面

本殿彫刻・北側:神功皇后、三韓成敗の場面

本殿彫刻・東側:八幡太郎と将兵水を得るの場面

本殿彫刻・東側:八幡太郎と将兵水を得るの場面本殿は江戸後期1814年に再建されました。

下野國一社八幡宮本殿:再建図

下野國一社八幡宮本殿:再建図当時の図面が残されており、その設計図を基に造り直され、壁面の彫刻も江戸時代後期の特徴がよくあらわされています。

<下野國一社八幡宮:例大祭>

下野國一社八幡宮:神楽殿

下野國一社八幡宮:神楽殿

例大祭:神楽殿の祭壇

例大祭:神楽殿の祭壇

下野國一社八幡宮:奉納神楽

下野國一社八幡宮:奉納神楽<下野國一社八幡宮:春季例大祭・奉納神楽>

下野國一社八幡宮:春季例大祭

下野國一社八幡宮:春季例大祭春季例大祭では、多くの参拝者が境内を訪れます。

下野國一社八幡宮:参拝者

下野國一社八幡宮:参拝者<2024年:御神楽奉納>

- 下野國一社八幡宮:春季例大祭 22024

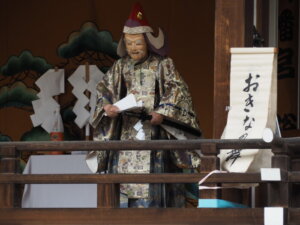

大祭では、足利市指定 無形文化財「南大町宮比講神楽」のみなさんによる神楽が奉納されています。

下野國一社八幡宮:奉納神楽「御神楽ばやし」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「御神楽ばやし」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「ひょっとこ」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「ひょっとこ」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「猿田彦の天狗の舞」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「猿田彦の天狗の舞」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「おきな」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「おきな」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「天岩戸」

下野國一社八幡宮:奉納神楽「天岩戸」

<下野國一社八幡宮:春季例大祭・奉納八木節>

< 2024年:奉納八木節>

- 下野國一社八幡宮:春季例大祭<2024>

<下野國一社八幡宮:宝物殿>

下野國一社八幡宮:宝物殿

下野國一社八幡宮:宝物殿足利市一斉文化財公開日に、見学することができます。

下野國一社八幡宮:所蔵資料

下野國一社八幡宮:所蔵資料<下野國一社八幡宮:境内社と放生会の碑>

<下野國一社八幡宮・境内社:4社>

下野國一社八幡宮:境内社

下野國一社八幡宮:境内社本殿の裏手右側には、境内社が鎮座しています。

向かって左から、山紙神社、日枝神社、天満宮、若宮八幡宮です。

<下野國一社八幡宮境内:放生会の碑>

下野國一社八幡宮:放生会の碑:足利市指定重要文化財

下野國一社八幡宮:放生会の碑:足利市指定重要文化財放生会とは、仏教の不殺生戒によって、魚や鳥などを山野池沼に放ち、

死者の霊を供養することです。

放生会は古代インドに起源をもつ行事で、中国や日本にも伝えられたとされています。

源義家は、山城国「石清水八幡宮」で元服し、自らを「八幡太郎」と称するほど、八幡信仰に篤い人物でした。

現在では、収穫祭や感謝祭の意味も含めて春や秋に全国の寺院や、宇佐神宮を始め

全国の八幡宮で開催されています。

八幡宮の放生会の碑は、平成19年3月22日、足利市指定重要文化財(考古資料)に指定されました。

* 宇佐神宮(大分県宇佐市)・・全国4万社あまりある八幡様の総本宮です。

<下野國一社八幡宮境内:社殿裏手の風景と古墳群>

下野國一社八幡宮:裏手の風景

下野國一社八幡宮:裏手の風景放生会の石碑周辺の風景です。

八幡宮の裏手は、「八幡山古墳群」であり、およそ100基近くの古墳群となっています。

(内71基が指定されています)

下野國一社八幡宮:八幡山古墳群の案内版

下野國一社八幡宮:八幡山古墳群の案内版八幡宮の東隣、足利市立山辺小学校裏にある八幡山古墳群の案内版です。

八幡山古墳群は、足利市中心街から渡良瀬川を挟んで南へ約1Kmの独立丘陵(浅間山)に続く、比高約40mの穏やかな丘陵上(憩いの森)に位置する、古墳時代後期(6世紀~7世紀)の群集墳です。-後略-

平成26年3月 公益財団法人 足利市民文化財団

足利教育委員会

八幡山古墳出土品:直刀

八幡山古墳出土品:直刀(Posted with permission)

足利市郷土資料展示室 より

足利市教育委員会 文化課

足利市には、1,300基以上の古墳があり、栃木県でもっとも古墳の多い地域です。

市内の古墳では、今から約1,650年前(4世紀中頃)に全長117mの史跡藤本観音山古墳(前方後円墳)がつくられたのが始まりとされています。

それ以後、市内の所々に古墳がつくられ、八幡山古墳群から南東約500mの明神山古墳群や、足利織姫神社の機神山古墳群などがあります。

やはり、神社の背景には、強力なパワースポットが存在していました。

下野國一社八幡宮本殿の左隣にある巨木株

下野國一社八幡宮本殿の左隣にある巨木株本殿の周辺は、巨木の切り株でさえ、今なお生命を宿して見えるほど

不思議な空間に包まれています。

そして、いつ足を運んでも、なんとなく霞がかって見えるのは気のせいでしょうか。

下野一社八幡宮社殿西側から門田稲荷神社へ通じる階段

下野一社八幡宮社殿西側から門田稲荷神社へ通じる階段<下野國一社八幡宮境内社・八坂神社:2基の神輿>

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社の神額

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社の神額門田稲荷神社の参道左手側に、八坂神社があります。

八坂神社の社殿には、2基の宮神輿が納められています。

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社の神輿(向かって左側)

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社の神輿(向かって左側)

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社の神輿(向かって右側)

下野國一社八幡宮・境内社:八坂神社の神輿(向かって右側)神輿(唐破風型)

当宮、文献によると昭和5年京都にて製作されたと伝わるこの神輿は、屋根の形状から唐破風型神輿と呼ばれ、漆塗・金箔押しで仕上げ、各所を金鍍金仕上げの錺金具(銅製)で、装飾している。

毎年、7月の八坂神社例祭の時、渡御されている。

下野國一社八幡宮 社務所 より

* 渡御(とぎょ)される・・・神輿が進むこと。

【下野國一社八幡宮・境内社:日本一の縁切り稲荷・門田稲荷神社】

<下野國一社八幡宮・境内社:門田稲荷神社・参道と鳥居>

門田稲荷神社参道と鳥居の前の看板

門田稲荷神社参道と鳥居の前の看板

門田稲荷神社:鳥居と夕日

門田稲荷神社:鳥居と夕日

門田稲荷神社:参道の鳥居

門田稲荷神社:参道の鳥居南大通りの歩道から、門田稲荷神社の正面石鳥居と幾重にも連なる朱色の鳥居が見えます。

門田稲荷神社は、下野國一社八幡宮境内の西側に鎮座しており、参道の途中、左手側に八坂神社があります。

門田稲荷神社の印象的な鳥居

門田稲荷神社の印象的な鳥居<下野國一社八幡宮・境内社:門田稲荷神社・社殿・拝殿>

門田稲荷神社:社殿

門田稲荷神社:社殿

門田稲荷神社:神額

門田稲荷神社:神額

神秘的な夕暮れの門田稲荷神社

神秘的な夕暮れの門田稲荷神社門田稲荷神社は、京都の伏見稲荷・東京の榎木稲荷と並び日本三大縁切稲荷と呼ばれております。

倉稲魂神(うかのみたまのかみ)守護神として信仰を集めておりますが、中でも昨今SNS等では日本一の縁切り稲荷と評価されつつあります。

門田稲荷神社は、下野國一社八幡宮の境内にあり、日々、「悪縁を絶ち良縁を呼び込む」稲荷神社として、悪縁・病気・男女間・賭け事・飲酒・タバコ等から縁を切りたいと願う老若男女の参拝が後を絶ちません。

通常は一般的な参拝で良いと思いますが、より想いを神様にお伝えするために、門田稲荷では絵馬に願い事を書いて奉納し縁切りお守りをお持ちになる方も多いようです。

また、祈願内容により、宮司のご祈祷も受付しておりますので、ご祈祷をお考えの方は社務所までご相談下さい。

門田稲荷神社 公式HPより

門田稲荷神社:拝殿

門田稲荷神社:拝殿

<下野國一社八幡宮・境内社: 門田稲荷神社・基本情報>

| 正式名称(社号) | 門田稲荷神社 (かどたいなりじんじゃ) |

|---|---|

| 御祭神 | 倉稲魂神 (うかのみたまのかみ) |

* 以下、境内社につき下野國一社八幡宮と同じです。

<下野國一社八幡宮・境内社:門田稲荷神社・社殿前の白狐>

門田稲荷神社:社殿前の白狐(左側)

門田稲荷神社:社殿前の白狐(左側)社殿の左右に、たくさんの白狐が並んでいました。

門田稲荷神社:社殿前の白狐(右側)

門田稲荷神社:社殿前の白狐(右側)

門田稲荷神社:社殿前の2対の白狐

門田稲荷神社:社殿前の2対の白狐参拝して社殿前をよく見ると、堀に架けられた石橋のたもとに、白狐がなんと2対も鎮座していました。

門田稲荷神社:白狐

門田稲荷神社:白狐稲荷神社の白狐は、神様(お稲荷さん)のお使いです。

いわゆる眷属の役目を果たしているんですね。

一般の神社では、一対の白狐です。

門田稲荷神社は、霊力の強い神社だからでしょうか。

ところで、上の写真の白狐は、口に何かくわえていますよ。

-

キツネがくわえている物は何?

● 稲束・・・五穀豊穣

● 倉の鍵・・富貴、豊穣、諸願成就

● 巻物・・・仏教の経典

● 宝珠・・・諸願成就

神社で白狐がくわえている法具は、一般に4つあります。

門田稲荷神社の白狐は、経典をくわえているようですね。

<下野國一社八幡宮・境内社:門田稲荷神社・絵馬掛所>

門田稲荷神社:絵馬掛所

境内にある絵馬掛所を見ると、たくさんの絵馬と穴が開けられた柄杓がありました。

門田稲荷神社:絵馬

門田稲荷神社:絵馬絵馬の中央に記された「縁切」という文字が、力強く感じられ印象的でした。

そして、絵馬に書かれた文章を読んではいけないという気持ちになり、(読む勇気もなく)静かに一礼しました。

それは、絵馬を拝見する時は「クライエント(来談者)の真剣な悩みごとを全身全霊で傾聴するセラピスト(カウンセラー)でなくてはならない」そう感じたからでした。

門田稲荷神社:穴が開けられた柄杓

門田稲荷神社:穴が開けられた柄杓そして、「どうして柄杓に穴が開いているんだろう」と不思議に思いながら絵馬掛所を立ち去りました。

すると、社務所の方から「カーン、カーン、カーン」という金属音が聞こえてきました。

恐る恐る社務所の方へ行ってみると、

下野國一社八幡宮・社務所前:柄杓の穴開け

下野國一社八幡宮・社務所前:柄杓の穴開けそれは、参拝者が社務所前に設置された作業台で、柄杓にたくさんの穴を開けている音でした。

「恐縮ですが、この柄杓は?」と筆者が尋ねると、参拝者が教えてくれました。

「穴の開いた柄杓で悪運をすくいとり、水に流すんです!」

さすが日本一の縁切り稲荷神社とあって、納得のいく儀式でした。

筆者は地元生まれなので、門田稲荷神社に関するいろいろな伝説を聞いて育ちました。

そのため、門田稲荷神社には恐れ多くて、立ち寄ることすらできませんでした。

しかし、こうして何度かお詣りするうちに、底知れぬ神秘さに包まれながらも、生命の大切さに触れたような心もちになれました。

足利市内の神社は、

八雲神社と足利18の神社めぐり【まとめ】を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこ さん、コメントありがとうございます。 地元待望のコミュニティFM『FM…

ラジオでメッセージ、聴きました! めちゃくちゃありがたい情報をありがとうござい…

こちらこそ、ありがとうございます。 相田みつをさんの詩にもありましたね, [ひと…

ブログに載せてくださりありがとうございます 出逢いに感謝♡

ハロさん、お久しぶりでした。楽しい一日でしたね。また、当ブログを御覧いただきあり…

本日、ブログを知り拝見させていただきました。幅広い分野で詳しく書かれて、参考にな…

Y/Kさん、コメントありがとうございます。 足利市内の八雲神社は、松田町と小俣…

八雲神社は、松田町のものを除き、すべてお参りさせていただきました。小俣町や五十部…

S-様、ご質問ありがとうございます。 「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき…

大変参考になりました。 質問です 中心の茎を摘芯しました。 そうしましたら…