大久保分校スタートアップミュージアム(略称OBSM)〉は、栃木県足利市にある2001年に閉校となった足利市立毛野小学校大久保分校を改築し、2022年4月に「現代アートの美術館」としてオープンしました。

目次

【なつかしい大久保分校の校舎が美術館に】

大久保分校校舎

大久保分校校舎旧大久保分校は、1660平方メートルの敷地に、1929年(昭和2年)に建てられた床面積307平方メートルの木造平屋の校舎です。

2001年の閉校になる以前は、足利市立毛野小学校の1~3年生の内、大久保町、川崎町に在住する児童が通学していました。

【大久保分校スタートアップミュージアム:イベント】

- 『アシカガアートクロス2024』作:中村 岳

- 『幸せをわかりあう』作:浅川 洋行

- 『ころころ』作:浅川 洋行

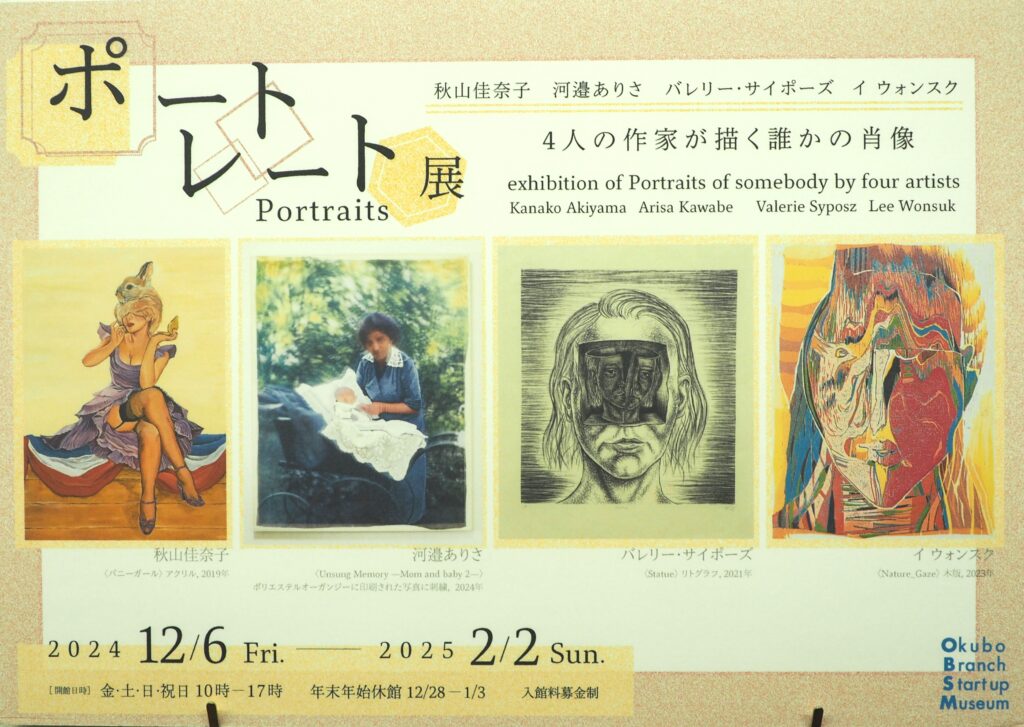

<ポートレート展:2024.12.6~2025.2.2>

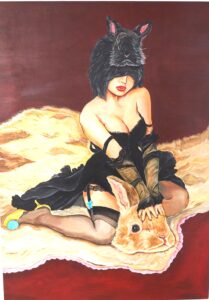

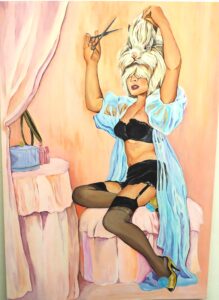

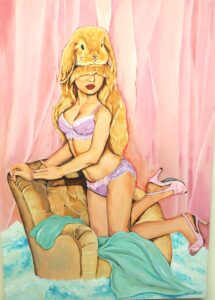

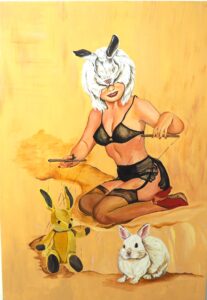

<秋山佳奈子:バニーガール・アクリル.2019年>

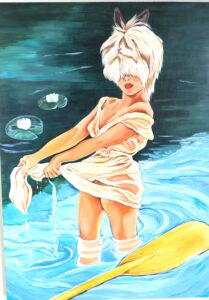

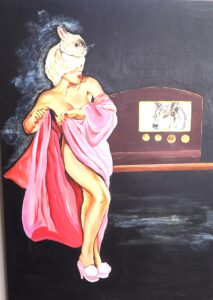

秋山佳奈子さんの作品

秋山佳奈子さんの作品

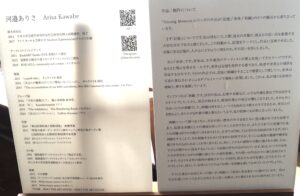

<河邉ありさ:ポリエステルオーガンジーに印刷された写真に詩集.2024年>

河邉ありさ さんの作品

河邉ありさ さんの作品

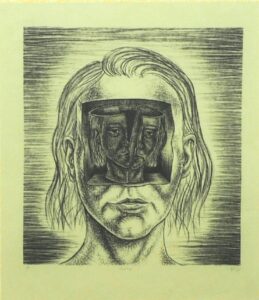

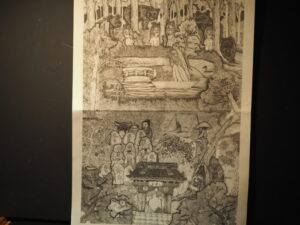

<バレリー・サイポーズ:Statue リトグラフ.2021年>

バレリー・サイポーズさんの作品

バレリー・サイポーズさんの作品

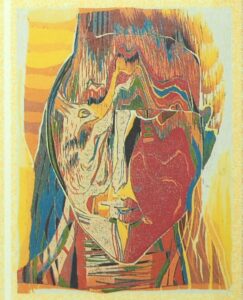

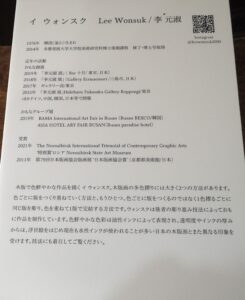

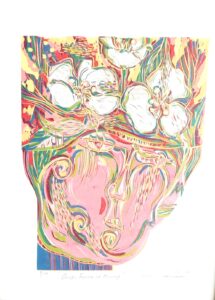

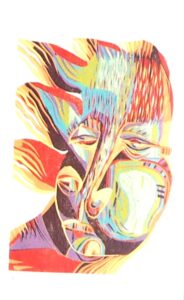

<イ ウォンスク:木版.2023年>

イ ウォンスクさんの作品

イ ウォンスクさんの作品

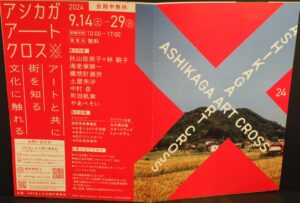

<アシカガアートクロス2024:9.14~29>

アシカガアートクロス2023で作品展示した秋山佳奈子さん、林朝子さん、やあべそいさんの作品を御紹介します。

アシカガアートクロス2023で作品展示した秋山佳奈子さん、林朝子さん、やあべそいさんの作品を御紹介します。

<秋山佳奈子×林 朝子>

顔はめパネル

顔はめパネル

バーバー リス

バーバー リス

秋山佳奈子 × 林 朝子

AKIYAMA Kanako × HAYASHI Asako足利を拠点に地域おこし活動にも取り組む秋山・林は、銅板画・ペインティングなどの絵画作品を中心に制作していますが、今回は共同でインスタレーション作品の制作に挑戦します。民話や伝承から着想を得て創作される版画や立体作品を組み合わせ、名草セミナーハウスのなかに不思議で奇妙な世界をつくりあげます。日常から束の間抜け出し、舞台に迷いこむようにお楽しみください。

アシカガアートクロス アートと共に街を知る 文化に触れる パンフレットより

<やあべそい YABESOY>

やあべそいさんの作品

やあべそいさんの作品

やあべそい YABESOY

さまざまな素材・手法を使い建築やインテリア、まちづくりの観点も踏まえて制作を行うやあべそいは、アートクロス2023で市民も参加して布を織る”ストリート織り機”を発案しました。展示後も市内の高校の美術部がそこから着想を得て作品をつくるなど広がりを見せています。今回は名草保育所に関わりのあった人々から集めることばをてがかりにして思い出を甦らせ、風景として眺める空間をストリート織り機の布を用いてつくりあげます。

アシカガアートクロス アートと共に街を知る 文化に触れる パンフレットより

やあべそい:ストリート織り機

やあべそい:ストリート織り機<アシカガアートクロス2023:5.13~28>

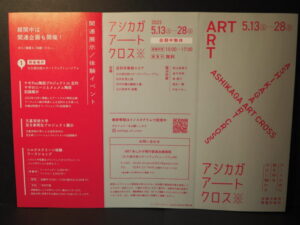

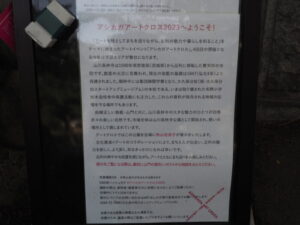

足利市内の名所で開催される「アシカガアートクロス」の御案内をいたします。

* 期間内、スタンプラリーに参加し、4つの会場を辿ると、好きな作家のサイン入りポスターがもらえます。(スタンプは、パンフレットの4か所に押してね)

アシカガアートクロスは、「アートを核としてまちを巡りながら、足利の魅力や暮らしを知ること」をテーマに始まったアシカガアートクロス。

4回目の開催となる今年は、東部エリアが舞台になります。

文化資源×アートのコラボレーションにより、まちと人、人と人が出会い、まち歩きを楽しみながら、市内の人にも市外の人にも、足利の魅力を知ってほしい。

ちょっとアートな2周間。

足利のさわやかな初夏を感じばがら、まち巡りをお楽しみください。

アシカガアートクロスパンフレット より

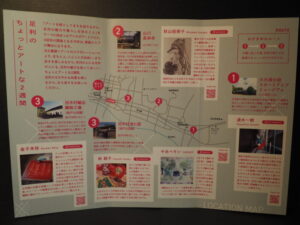

① ⇒ ② ⇒ ③ の順に観覧し、足利の街ナカを

散策するルートがおすすめです。

| 開 催 日 | 2023年5月13日(土)~28日(日) |

|---|---|

| 開場時間 | 10:00~17:00(会期中無休) |

| 観覧料 | 無料 |

| 会 場・作家名 (足利市東部エリア) |

① 大久保分校スタートアップミュージアム 早水一樹 ② 山川長林寺 秋山佳奈子 ③-1 旧木村淺七 邸 林 朝子 やあべそい ③-2 旧木村輸出織物工業 金子未弥 * ③は、すぐ隣です。 |

<① 大久保分校スタートアップミュージアム>

足利市大久保町126番地

旧毛野小学校大久保分校の木像平屋建ての建物を生かし、2022年4月に開館した現代アートの美術館。

今回はメイン会場として、展示のほかイベントやオリジナルグッズの販売も行います。

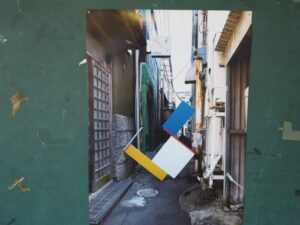

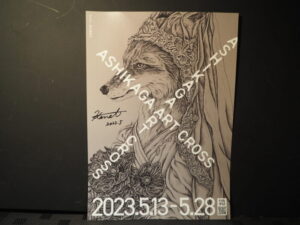

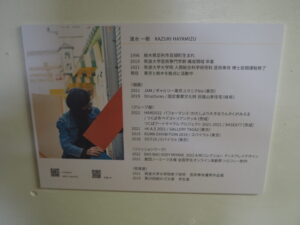

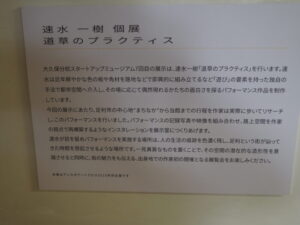

<アシカガアートクロス・作家:早水 一樹>

作家名:早水一樹 Hayamizu Kazuki

Instagram-kzk_hayamizu

ホームページArt works by Kazuki Hayamizu

既存の秩序のなかに人為が介入することで偶然現れるかたちの面白さを探る作品を制作。

近年は角材や板を都市空間などで即興的に組み立てるパフォーマンスシリーズを展開。

今回の展示では、まちなかから大久保分校へと向かう道のりでのパフォーマンの記録写真や映像を組み合わせ、足利の路上空間を独自の視点で解釈・再構築するようなインスタレーションを制作する。

<② 山川 長林寺>

アシカガアートクロス会場 ②:山川 長林寺

アシカガアートクロス会場 ②:山川 長林寺

足利市山川町1142番地

天正時代の戦乱により最初の寺院が焼失後、1590年頃常陸国(茨城県)から現在の地に移転 。

寺域全体が山川長林寺公園として開放され、四季折々の自然も美しい場所です。

アートクロスでは寺院隣の池の周囲等で作品を展示します。

長林寺の池のほとりでコーヒーを味わう人々

長林寺の池のほとりでコーヒーを味わう人々本堂東側にある池の周辺が、展示会場です。

<アシカガアートクロス・作家:秋山佳奈子>

作家名:秋山佳奈子 Akiyama Kanako

Instagram-akixxkana

版画家:秋山佳奈子さん

版画家:秋山佳奈子さん

プロフィールの詳細は、秋山佳奈子≫アート・絵画の販売 通販 - 日本橋Art.jpを御覧ください。

歴史や日々の出来事から着想を得たイメージをもとに、現実への疑問や問題提起をはらむ作品を銅版画・ペインティングを中心にインスタレーションの手法も用いながら、手掛ける。

今回は長林寺の池の中心などに、動物をモチーフにした版画作品などを点在させ、作品から作品へ、辿る鑑賞者を不思議な物語の世界へと誘う。

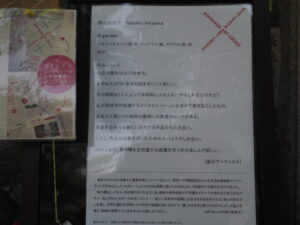

< A garden Kanako Akiyama >

長林寺山門の前のポストに、秋山さんの作品を示す地図が置いてあります。

いきなり、不思議な地図に出会いました。

戸惑いながら山門をくぐると、左手側に庚申塚と作品が展示されていました。

「見ざる・聞かざる・言わざる」、庚申の「申(さる)」ですね。

三尸の虫は、牛の頭に足が付いている虫、

獣の姿をした虫、老師の姿をした虫。

この「三尸説」については、いろいろな伝説があります。

「一晩中起きているのは ?」「その時?産れた子は、なぜ・・・」その理由は、きっと長林寺の和尚さんが教えてくだるでしょう。

秋山さんは、この庚申塚が1番気になさったようです、

筆者は、大久保分校スタートアップミュージアムの工房にいた熊が、いつの間にか長林寺に居たことに驚きました。

「きゃー、熊だ!」と思ったら、もっと怖い ・・・!?

熊の作品と人間の顔

熊の作品と人間の顔「秋山さん、ごめんなさい。つい、作品と遊んでしまいました」

秋山さんの言葉に

「・・・見えていないだけで私たちの周りにはたくさんの野生動物がひっそりとそれぞれの生活を送っている」

秋山さんの想いは、当ブログのコンセプトと、まさに、ぴったり合っているんです。

(よろしかったら、プロフィールを御覧ください)

以下、不思議な世界と自然が見事に調和した秋山さんの作品をギャラリーで御紹介します。

<③-1 旧 木村淺七 邸>

アシカガアートクロス会場 ③-1:旧木村邸

アシカガアートクロス会場 ③-1:旧木村邸

足利市助戸仲町453-2番地

旧木村輸出織物工業隣接の煉瓦塀が美しい和風建築。

名誉市民・2代目木村淺七も暮らしました。

作家2名が展示します。

個展会場入り口

個展会場入り口

個展会場玄関

個展会場玄関

木村淺七氏の紹介コーナー

木村淺七氏の紹介コーナー

居間から望む庭園

居間から望む庭園

旧木村邸庭園

旧木村邸庭園

旧木村邸庭園

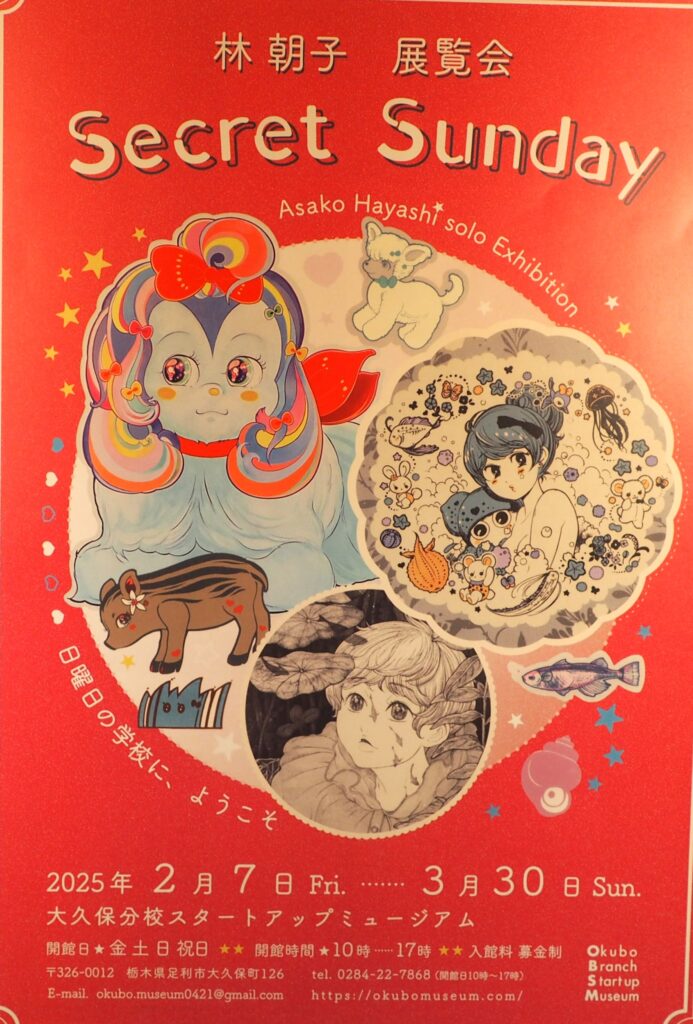

旧木村邸庭園<アシカガアートクロス・作家:林 朝子>

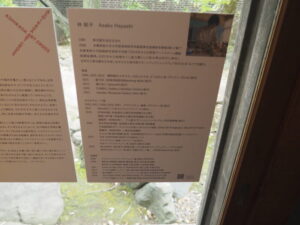

作家名:林 朝子 Hayashi Asako

Instagram-asakovsky

自らの記憶や関心を寄せる物たちをつめこんだ版画やペインティング作品を描く。

今回は、自身の記憶とまちや人々の記憶がまざりあう架空の記憶・記録”イマジナリーレコード”を手がかりに、足利銘仙を用いた作品や平面画をはじめとする作品を旧木村邸の和室に散りばめ、その場所が辿った軌跡や歴史に思いを馳せる作品を創りあげる。

<アシカガアートクロス・作家:やあべそい>

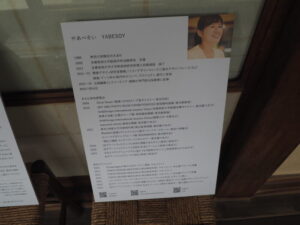

作家名:やあべそい YABESOY

Instagram-yabesoy

(やあべそい ⇒ いそべ あや)

プロフィール

さまざまな素材・手法を使い、建築やインテリア、まちづくりの観点も踏まえたアートワークを行う。

今回は旧木村邸内を舞台に、歌人と時を過ごしてきた家具や調度品などの”モノ”に敬意を表し、地域の人とともにこれらのモノたちを足利に関わる布や紙で時の流れや人々のp、思いを一緒に包み込む作品を発表する。

2023年5月20日(土)10:00~12:00 個展会場;旧木村邸において、ミニワークショップが開催されました。

<二人のコラボ資料室>

林 朝子さんと、やあべそい さんの作品や、過去に制作した作品などが紹介されています。

<③-2 旧 木村輸出織物工場(助戸公民館)>

アシカガアートクロス会場:旧木村輸出織物工場

アシカガアートクロス会場:旧木村輸出織物工場

展示会場は、白壁の平屋建て旧工場(右手側)です。

アシカガアートクロス会場 ③-2:旧木村輸出織物工場内 展示場

アシカガアートクロス会場 ③-2:旧木村輸出織物工場内 展示場

足利市助戸仲町453-2番地

明治25年(1892)、初代木村淺七が建設した市内でもっとも古い近代工場のひとつ。

外観の伝統的な土蔵造り・室内は洋風の美しい天井骨組みの組み合わせが特徴の県指定文化財です。

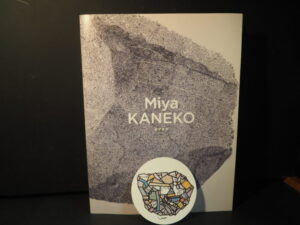

<アシカガアートクロス・作家:金子未弥>

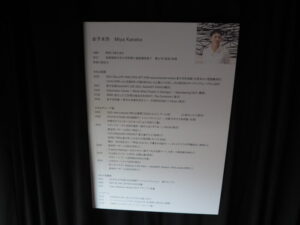

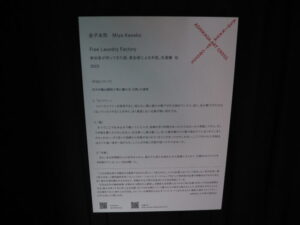

作家名:金子 未弥 Kaneko Miya

Instagram-kanekomiya

プロフィール

作家:金子未弥 さん

作家:金子未弥 さん人々の記憶にもとづいた都市をテーマに、インスタレーションや公開制作、偶然に身を委ねるオープンなワークショップ等を用いて実在しない都市の姿を顕在化させるなど、多様な手法で都市を追求した作品を発表している。

今回は衣類の交換や洗濯という行為を用いて物や人の行き来、ストーリーの循環を生み出し、かつて足利を支えた織物工場をコミュニティーの中心地として甦らせる。

【 ミュージアム:基本情報とアーカイブ>

ミュージアムの入り口

ミュージアムの入り口校舎の昇降口が、美樹館の入り口になっています。

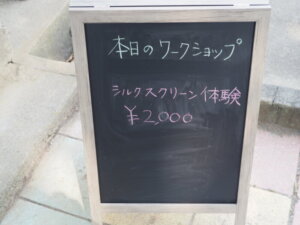

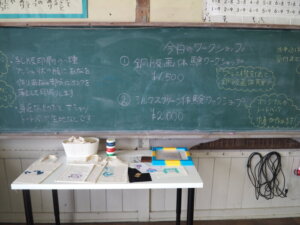

ワークショップの案内

ワークショップの案内本日のワークショップは、「シルクスクリーン体験」です。

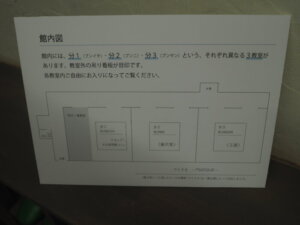

<ミュージアム館内の案内>

美樹館内には、入口側から、分1(ブンイチ)~分3(ブンサン)というそれぞれ異なる3教室があります。

教室廊下側の吊り看板が目印です。

各教室内へは、御自由にお入りになって御覧いただけます。

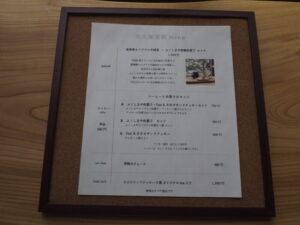

| 教室銘 | 室名 |

|---|---|

| 分1(BUNICHI) | 受付/事務室 ショップ・大久保茶館(カフェ) |

| 分2(BUNNI) | 展示室 |

| 分3(BUNSAN) | 工房 |

* 分2(展示室)+分3(工房)スペースの愛称:つくりえ -TSUCULIE- は、一般公募によって決定されました。

<分1(BUNICHI)>

カフェ & ショップ

カフェ & ショップミュージアム入り口から、1番目の教室が<分1>です。

<分1>教室には、受付・事務室・ショップ・カフェがあります。

<ショップ>

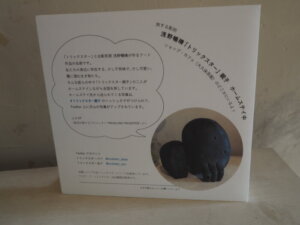

木彫作品(木村俊也 作)

木彫作品(木村俊也 作)

木彫「トリックスター」(浅野暢晴 作)

木彫「トリックスター」(浅野暢晴 作)

オリジナル作品

オリジナル作品オリジナルトートバック、巾着袋、ステッカー、画集など、各作家による作品が販売されています。

ショップでは若手アーティストや、展示作家の作品、地元ゆかりの商品が販売されています。

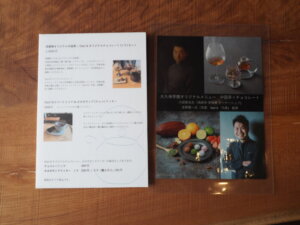

<カフェ《大久保茶館》:茶禅花>

カフェ(2022)

カフェ(2022)

カフェ(2023)

カフェ(2023)大久保茶館は、足利出身の川田智也(東京南麻布「茶禅華」オーナーシェフ)、吉野慶一氏(京都に拠点を置くチョコレートブラント「Dari K」代表)の監修による中国茶、チョコレートが提供されています。

茶禅華:ミシュランガイド東京の三つ星中国料理店。

オリジナル中国茶 & オリジナルチョコレート

オリジナル中国茶 & オリジナルチョコレート

このほど、コーヒーもメニューに加わりました。

あしかがフラワーパークや栗田美術館のお帰りに、ほっとした空間と、昔なつかしい木造校舎のぬくもりが感じられるカフェ・・・おすすめします。

<分2(BUNNI)>

<展示室>

大久保分校の分2:展示質

大久保分校の分2:展示質大久保分校スタートアップミュージアム〈OBSM〉は、昔なつかしい木造平屋建ての教室や廊下を生かし、展示とワークショップなどを行う工房です。

* OBSM:一般財団法人おもい・つむぎ財団が運営しています。

<分3(BUNSAN)>

<工房:アート体験の場と、交流の拠点として>

シルクスクリーンのワークショップ

シルクスクリーンのワークショップ

工房

工房若手アーティストへの展示機会が提供されます。

シルクスクリーンなど、版画を中心とした制作体験ができるスペースで、

定期的にワークショップが開催されています。

地元足利でもアートに触れたい人が、”みる” ことも ”つくる”こともできる、さまざまな

アート体験ができる場所となり、交流の拠点となることを目指しています。

なお、展示室においては、若手アーティストや、おもい・つむぎ財団のコレクションによる、年間約6本の企画展が開催されます。

工房〈つくりえ - TSUCULIE -〉は、分2展示質と分3工房をメインスペースとしています。

廊下に展示された児童の作品

廊下に展示された児童の作品子どもたちへの本格的な制作体験が提供されています。

地元の児童たちによる作品

地元の児童たちによる作品<ミュージアム〈OBSM〉基本情報>

| 名称 | 大久保分校スタートアップミュージアム (略称 OBSM) O:okubo B:branch(分校) S:startup M:museum |

|---|---|

| 所在地 | 〒326-0012 栃木県足利市大久保町126 |

| 電話・EMail等 | つくりえ- TSUCULIE - 0284-22-7868 okubo.museum.0421@gmail.com 一般財団法人おもい・つむぎ財団 0284-43-8913 https://www.omoi-tsumugi.org/ |

| 開館日 | 毎週、金・土・日・祝日 工房のみ月・木も開館 |

| 開館時間 | 10:00~17:00 |

| 休館日 | 毎週火・水 お盆(8/13~15) 年末年始 |

| 入館料 | 無料 |

| アクセス | JR両毛線 あしかがフラワーパーク駅 :車5分 徒歩29分 足利市生活路線バス富田線 「大久保川崎入口」下車:徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:16分 東北自動車道佐野藤岡IC:27分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 特記事項 | お問い合わせ・ワークショップ申し込み 上記、つくりえ- TSUCULIE -まで |

ミュージアム(OBSM)周辺の地図は、こちらです。

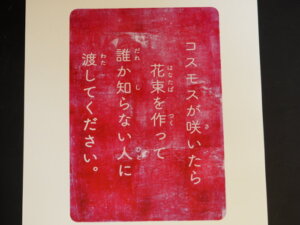

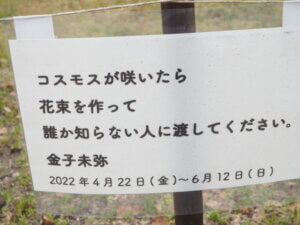

<金子未弥〈つくりえ - TSUCULIE -〉第1回展示会>

「コスモスが咲いたら

花束を作って

誰か知らない人に渡してください。」

金子 未弥(KANEKO Miya)

2022年4月22日(金)~6月12日(日)

大久保分校スタートアップミュージアム〈つくりえ - TSUCULIE -〉第1回目の展示は、金子未弥による「コスモスが咲いたら花束を作って誰か知らない人に渡してください。」を行います。

金子は、近年「記憶」から「都市」を描き出す作品を多く手掛けています。

本展示を行うにあたり、金子は足利に滞在し、大久保分校卒業生にインタビューを実施。

語られた想い出をもとに、教室のなかに日時計を制作しました。

教室内に設けられた「玉入れかごの日時計」

教室内に設けられた「玉入れかごの日時計」

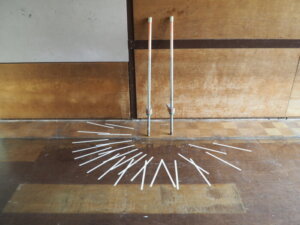

竹馬日時計

竹馬日時計

椅子日時計

椅子日時計

コンパス日時計

コンパス日時計

楠の苗木日時計

楠の苗木日時計

大久保分校スタートアップミュージアム:庭で育つクスノキの苗木(2023.5.13)

大久保分校スタートアップミュージアム:庭で育つクスノキの苗木(2023.5.13)今から1年前に作品の一部を演じていた楠木、今でも、こんなに元気に育っていました。

虫眼鏡日時計

虫眼鏡日時計

机に刻まれたフレーズ

机に刻まれたフレーズ日時計で影を作るのは、玉入れのかご、竹馬、コンパス、楠の苗木、虫眼鏡など。

これらは、卒業生との対話のなかに登場した、多くが実際に分校で使われていたものです。

作品の一部、窓際に置かれた机の表面には、あるフレーズが刻まれています。

このフレーズは、分校近所の家に咲いていたコスモスを摘み取り、家人にプレゼントしたつもりが怒られてしまったという、ほろ苦いエピソードがもとになり、今回の展示タイトルにもなりました。

校庭の一画を囲んだメッセージ

校庭の一画を囲んだメッセージ

かつての在校生に流れていた、分校で過ごしたそれぞれの時間が金子の作品で、ひとつのかたちで表されています。

新しくミュージアムとして、時を刻み始めた教室の中で、さまざまな時間を感じてみてください。

金子未弥 〈つくりえ - TSUCULIE -〉第1回展示会パンフレット より

- 1989年神奈川県生れ○ 2017年多摩美術大学大学院美術研究科博士後期課程終了

- 「KYOTO STEAM 2022国際アートコンペティション」

(京都市京セラ美術館、京都、2022年) - MIND TRAIL 奥大和 心の中の美術館」

(奈良県天川村、2021年) - 「FUTURESCAPE PROJECT」

(象の鼻テラス、横浜、2021年) - 「黄金町バザール2021」

(京急高架下、横浜、2021年) - 「都市計画」

(BankART U35 2021,BankART KAIKO、横浜、2021年) - 「ラウンドテーブル2020 遊具-遊びをくすぐる-」

(KOCA、東京、2021年)

- 2022年 KYOTO STEAM 2022国際アートコンペティション 准グランプリ

- 2018年 ART IN THE OFFICE 2018 受賞

- 2017年 Tokyo Midtown Award 2017

グランプリ受賞

【大久保分校を訪ねて】

大久保分校全景

大久保分校全景ミュージアムが開館する前々日に訪れてしまった筆者は、幸いにも、ボランティアの武政喜一さんにお会いすることができました。

武政さんは、分校内、校庭の楠、裏庭にある昔、地域で尊敬されていた医師の墓所などを

ていねいに案内してくださいました。

武政さんをはじめ、スタッフ、アーティストの皆さん、ありがとうございました。

<ミュージアムの協力者:長林寺と寺カフェ>

武政喜一さん:長林寺 寺・カフェ(2023.5.9)

武政喜一さん:長林寺 寺・カフェ(2023.5.9)武政さんと1年ぶりにお会いできました。

2023年5月13日(土)から開催される「アシカガアートクロス」の下見に出かけたところ、話題の「長林寺:寺カフェ」で偶然にも・・・。

まろやかで優しいテイストのコーヒーをいただきながら、大久保分校スタートアップミュージアムの協力者である長林寺住職 矢島道彦さんの貴重なお話もうかがいました。

長林寺 寺カフェのマスター:菊池嘉一郎さん

長林寺 寺カフェのマスター:菊池嘉一郎さんまた、毛野大坊山観光協会 副会長 田沼達夫さんにもお会いすることができました。

野鳥の撮影をする武政喜一さん

野鳥の撮影をする武政喜一さん大久保分校スタートアップミュージアムがとりなす縁結び、すばらしい人々の出会いのスタートアップとなりました。

<校庭の楠木と飼育小屋>

校庭の楠木

校庭の楠木

2023年4月

2023年4月校庭で、ひときわ存在感を示す楠。

2抱え半ほどの太さがあり、武政さんによると、「分校が建設される昭和2年より前からあったのでは」とのことでした。

楠の若葉

楠の若葉

楠の根本から見た梢

楠の根本から見た梢楠の近くに寄ると、昔、木登りをしていた子どもたちの元気な声が聞こえてくるような気がしました。

楠の下にある飼育小屋

楠の下にある飼育小屋楠の根本には、小屋がありました。

きっと、飼育係の児童を中心に、みんなでウサギを飼育していたのでしょう。

大久保分校は、ジブリのアニメに登場する楠を思い出させます。

トトロの帽子

トトロの帽子大久保分校スタートアップミュージアム(OBSM)近くの「あしかがフラワーパーク」で販売されている帽子です。

余談ですが、あまりにも可愛すぎて、つい買ってしまいました。

<偉大な医師の墓所>

分校の裏庭にある偉大な医師の墓所

分校の裏庭にある偉大な医師の墓所分校の裏庭には、昔、貧しい人々のために無償で治療したという医師の墓所がありました。

当時、たいへん信望が厚かったことをうかがわせる立派な墓所でした。

残念ながら、碑文が風化しており、名前が分かりませんでした。 卒業生の皆さんや、御存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、コメントをいただければ幸いです。

* カフェ「茶禅華」のマスター島田さんが、 教えてくださいました。

医師の名は、仁医 平塚承貞 氏でした。

島田マスター提供の記事によると、平塚医師は、慶応4年(1968)千葉佐倉の順天堂塾(じゅく)の

熟生名簿に、足利・平塚五朔の名があります。

当時の塾長 佐藤尚中は、安政4年(1857)カッテンダイケの第二次オランダ艦隊の船医、ポンペの訓育をうけた名医です。

五朔は毛野の大久保の出身、この祖父が、人医の誉れ高い平塚承貞です。

承貞は、鈴木千里に次いで足利に医術をもたらした人でしょう。

<中略> オランダ医学が苦難の道を歩み続けた江戸末期、迫害にもめげず、信ずるところに従って、足利地方に蘭学を浸透した承貞こそ、郷土の生んだ大先覚といえるでしょう。

人物風土記 ⑥ 信仰に生きた仁医 平塚 承貞 より

貴重な資料をご提供いただいた島田マスターに、感謝いたします。

<分校橋>

分校橋(尾名川右岸上流側より)

分校橋(尾名川右岸上流側より)大久保分校のすぐ前は、尾名川が流れています。

そして、川に架かる橋の名は、なんと「分校橋」でした。

分校橋の橋名板

分校橋の橋名板

橋名板の字体まで、いい感じで趣がありますね。

分校橋(尾名川右岸下流側より)

分校橋(尾名川右岸下流側より)思わず渡ってみたくなる橋です。

そして、筆者のこだわりの一つ、「平仮名の橋名板」は?

分校橋の橋名板「おなかわ」

分校橋の橋名板「おなかわ」

分校橋の橋名板「ぶんこうはし」

分校橋の橋名板「ぶんこうはし」川は、「がわ」ではなく「かわ」、橋は、「ばし」ではなく「はし」となっていますね。

橋によっていろいろですが、あえて濁点を使わないのは、「川が氾濫したり、濁ったりしないように」という建設者の願いが込められているからなんです。

橋の関連記事は、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋を御覧ください。

尾名川から見た大久保分校

尾名川から見た大久保分校

尾名川の堤防に咲くタンポポ

尾名川の堤防に咲くタンポポふと、足下を見ると、きれいなタンポポが咲いていました。

<大久保分校入り口>

ルート128沿いの横断歩道の標識

ルート128沿いの横断歩道の標識川崎町交差点の西方向、1番目にある交差点です。

分校橋に向かう道

分校橋に向かう道横断歩道のある小さな交差点を北に曲ると、右手側に大きな楠が見えます。

分校橋のたもと

分校橋のたもと分校橋を渡ると、右側が大久保分校です。

卒業生の皆さんはきっと、なつかしく御覧になられたのではないでしょうか。

大久保分校は、まさに昔の典型的な小学校の面影を今なお残してくれているのです。

分校から見た両毛線を走る電車

分校から見た両毛線を走る電車

麦秋と電車

麦秋と電車

収穫期を迎えた麦畑(県道128号線より)

収穫期を迎えた麦畑(県道128号線より)

麦秋と山並み

麦秋と山並み大坊山と麦畑、「麦秋」という言葉が浮かびました。

足利市内の美術館については、足利市の美術館5選:足利市立美術館、栗田美術館など【まとめ】を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…