「足利織物伝承館」は、織物をとおして足利のまちの歴史にふれていただくためのミュージアムです。

足利市は、織物の町として栄え、現在でもなお、貴重な織物の技術が伝承されています。

「ところで、足利銘仙(めいせん)って何 ?」

「足利市は、いつ頃から織物が栄えたの ?」

こんな疑問をすぐに解決してくれるのが、「足利織物伝承館」です。

また、ミュージアム内には、体験工房があり、[銘仙コサージュづくり][ステンシル][雪花染め][叩き染め]などのオリジナル製品がつくれます。

「足利織物伝承館」は、市内にある観光拠点である「あし・ナビ」「太平記館」「足利まちなか遊学館」

「足利まち歩きミュージアム」などでも展示・販売されている「足利銘仙」をはじめとする

織物に、特化したミュージアムです。

そして、あなたも「大正モダン」の世界にふれ、日本の代表的な文化である着物のすばらしさを「足利織物伝承館」で再発見してみませんか。

目次

足利観光スポットは「足利織物伝承館」からスタート!

足利織物会館入り口

足利織物会館入り口

足利織物伝承館の入り口(2F)

足利織物伝承館の入り口(2F)

足利織物伝承館入り口の掲示物

足利織物伝承館入り口の掲示物<足利織物伝承館の基本情報>

| 正式名称 | 足利織物傳承館 (あしかがおりものでんしょうかん) |

|---|---|

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通3丁目2589 足利織物会館 2F |

| 電話 | 0284-22-3004 |

| 開館時間 | 午前10時~午後4時 |

| 休館日 | 年末年始・お盆休み |

| 入館料 | 無料 |

| アクセス | JR足利駅:徒歩20分 東武足利市駅:徒歩20分 (タクシー:5分) 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 | 足利織物会館駐車場(有料) たかうじ君広場駐車場(無料) バス:織姫観光駐車場(1台) さいこうふれあいセンター(2台) 太平記館(足利観光協会)(10台) |

| 特記事項 | 体験コーナーや手芸教室等、 御利用の詳細は、お電話で お問い合わせください。 |

【足利織物伝承館 足利織物の歴史】

足利織物伝承館の展示スペース

足利織物伝承館の展示スペース伝承館に入ると、いきなり色鮮やかな模様が目に飛び込んできました。

美しい柄の着物、「足利銘仙」です。

<足利銘仙とは?>

足利織物伝承館 ビデオ視聴コーナー

足利織物伝承館 ビデオ視聴コーナー館内では、「とちぎの伝統文化足利の銘仙の歴史」《とちぎテレビ》のビデオが放映されています。(放映時間:4分)

銘仙は、平織りした絣の絹織物です。

足利銘仙は、江戸時代の中期頃からあったといわれています。

もともとは、太織り(ふとり)と呼ばれており、正常に糸をとることができない廃棄処分となることが多い「玉繭」や「屑繭]からとれる太い糸を緯糸に用いた丈夫な平織物でした。

厚地で丈夫な織物は、自家用の織物だったようです。

江戸時代後半ともなりますと、この太織り(ふとり)が、庶民の間に広まり、武士が普段着や略式の晴れ着として着用していたようです。

玉繭:2頭以上の蚕が一つの繭をつくってできたもので、糸を取り出す際、2本以上の糸が出るので絡みやすく、屑眉とされていたもの。

足利織物伝承館の展示物

足利織物伝承館の展示物江戸時代の後半頃から、太織り(ふとり)の「太」が「肥える」を連想させるため、女性の衣料には適当でないことから、「銘仙」という名が用いられ始めたといわれています。

経糸の本数が多くて緻密な織物だったことに由来するように、目が細かいので「目千」、

縞専門で「目専」と言われたのが転訛した説。また、銘茶や銘酒の「銘」と、仙境で織られる事を想像させるような「仙」をとり、「銘仙」としたという説もあり、消費意欲をかきたて、高級感を与えるような当て字にしたのではないかということが考えられます。

江戸時代後半から明治時代には、縞柄がほとんどでしたが、明治から大正時代になると、経糸と緯糸を故意的にずらすことで、色の境界がぼけるような柔らかい見栄えの銘仙が、

当時の流行となりました。足利銘仙は、「解し絣」が多かったようです。

大正2年(1913)には、「解し織り」が足利の根岸藤平、関川粂蔵によって特許出願34612号となり、現在では、栃木県伝統工芸品となっています。

<足利銘仙を描く画家:川島直人さん>

『僕の街・足利(銘仙)』 画:川島直人さん

『僕の街・足利(銘仙)』 画:川島直人さん* 『直人のスケッチ』より

『僕の街・足利(銘仙)』スケッチ画の説明文

『僕の街・足利(銘仙)』スケッチ画の説明文<足利の織物はいつごろから?>

足利織物産業の沿革

足利織物産業の沿革足利の織物は歴史が古く、奈良時代(710-794年)の始めの頃に、足利地方から「ふとぎぬ」を献進したというのに始まります。

奈良の大仏開眼の時には、東大寺の御領地として織物が送られています。それは、平安時代(794-1185/1192年)に入ってもなお続きました。(正倉院の文書に明記されています)

また、鎌倉時代(1185/1192-1333年)では、『徒然草』に

「さて年毎に給はる足利の染物(織物)」

とあるのは、あまりにも有名です。- 後略 –

足利織物伝承館「足利織物産業の沿革」より

<足利銘仙と美人画と歌と>

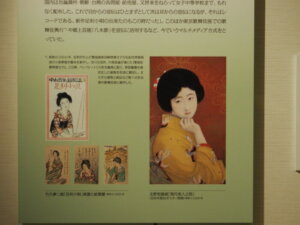

美人画のポスターとレコード

美人画のポスターとレコード足利銘仙は、いろいろな歴史を経ていることは、幼少の頃から、両親や恩師から聞かされていました。

そして、このミュージアムでも、なつかしい先生のお名前を拝見することができました。

日下部高明 著 『足利銘仙とその革新性』

当時、足利高等学校で教鞭を執られていた日下部高明先生も、足利銘仙についての造詣を

深められておられました。

日下部先生は、国土地理院にも勤務されており、「地理B」の教科書の執筆者に名を連ねていたことをよく覚えています。

足利銘仙を着た美人画

足利銘仙を着た美人画以前の足利銘仙は、粗製濫造のレッテルを貼られ、「足利」という産地名をつけて売れないほどに評判を落としてしまいました。

その後、昭和2年(1927)3月、「産地足利を本銘仙の名称により興さんと足利銘仙会を結成」し - 中略 –

昭和6年、嶄然斯界に一頭地を抜くの名声を確保しました。

それから、太平洋戦争に突入する前までの間、秩父、伊勢崎、桐生、八王子、足利という銘仙の五大地いわれる中で、隆盛を極めたのが足利です。

嶄然斯界に一頭地を抜く:「嶄然」= 一番高くぬきんでいるさま。

「斯界」= その道を専門とする社会。「一頭地を抜く」= 頭一つ抜きん出ている。

足利音頭のレコード

足利音頭のレコード こうして、幾多の努力によって到達した伝統工芸の足利銘仙は、日本一を目指すにふさわしい宣伝方法を選択したのです。

その宣伝においても、日本一の画家による美人画ポスターの制作、歌舞伎興業、

郷土芸能「八木節」など、多方面にわたるメディアが活用されたのでした。

足利銘仙を着た美人画

足利銘仙を着た美人画【足利織物伝承館 市内織物製品】

市内繊維製品スペース

市内繊維製品スペース足利織物伝承館の「足利織物の歴史スペース」の隣には、「市内繊維製品スペース」があります、

館内の展示や販売に、ご協力いただいている組合は、次のとおりです。

- 足利繊維協同組合

- 栃木県染色工業協同組合

- 栃木県ニット工業協同組合

- 栃木県トーションレース協同組合

- 足利卸商業組合

- 足利プリント整染協同組合

市内繊維製品

市内繊維製品とても美しい製品が、たくさん展示され、販売もされています。

足利のお土産としてはもちろん、外国からお越しになったお客様の散策・体験の場として、絶好のポイントです。

○ タイダイ染めのTシャツ 銘仙柄タペストリー トーションレースの端レース など

市内繊維製品

市内繊維製品○ 和柄巾着 銘仙扇子用袋 ちりめん鏡 和柄ティッシュBOXカバ- など

* 手作りの銘仙小物が大人気です。

【足利織物伝承館・体験教室】

足利織物伝承館 体験コーナー

足利織物伝承館 体験コーナー体験コーナーでは、次のような教室が予定されています。お申し込みは、定員になり次第、締め切りとなるそうです。

どなたでも参加できますので、お気軽に !

| 教室名 | 体験名(予定) |

|---|---|

| 手染め体験教室 | ガーゼ ストール手染め体験 |

| その他の教室 | <布の体験> 手ぬぐい雪花染め 銘仙コサージュ作り 針なし体験 ステンシル 絹or綿ストール染め ガミングマット 銘仙キルトピン作り |

| 特記事項 | お申し込み、日程等については、 ☎0284-22-3004まで |

体験コーナーは、ホームスティしている外国の生徒さんにも、喜んでもらえそうですね。

足利市内の観光拠点は、足利観光拠点【まとめ】5施設の特色:大公開!を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…