森高千里さんが歌う『渡良瀬橋』の歌詞に登場する「八雲神社」は、足利観光スポットの一つになっています。

足利市内には、七つの「八雲神社」が紹介されていますが、なんともう一つの「八雲神社」 がありました。

しかし、「歌詞に登場する八雲神社は、あなたの近くの神社でもいいんです」

という、千里さんのやさしい声が聞こえてきそうですが・・・。

でも、八つ目の八雲神社も気になりますよね。

なんと、もう一つの八雲神社は、「長尾弁財天」社号「厳島神社」の社の中に、

遷座(せんざ=移る)していました。

そこで、本稿では「長尾弁財天」と、足利鑁阿寺に縁のある「出世稲荷神社」、

「逆さ藤天満宮」をあわせて御案内します。

目次

【厳島神社 長尾弁財天と八雲神社】

「厳島神社 長尾弁財天」社

「厳島神社 長尾弁財天」社<厳島神社 長尾弁財天の基本情報>

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通6丁目3177 |

|---|---|

| 電話番号 | 0284-21-9940 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC~15分 〃 太田桐生IC~20分 東北自動車道 佐野藤岡IC~50分 東武伊勢崎線足利市駅 タクシー 5分 JR足利駅 〃 5分 |

| 駐車場 (無料) |

織姫観光駐車場 さいこうふれあいセンター駐車場 |

| 参拝時間 | 自由 |

<厳島神社 長尾弁財天への徒歩ルート>

織姫交番交差点

織姫交番交差点中央通り(県道67号線)とトンネル通りの交差点から御案内します。

交差点名は、「織姫交番前交差点」です。

| 所在地 | 足利市通四丁目2807-1 |

|---|---|

| JR足利駅から 東武足利市駅から |

約1.3km 徒歩約15分 |

東武伊勢崎線「足利市駅」、JR「足利駅」からは、中央通り(県道67号線)沿いの歩道を西に進みます。

JR足利駅からは、足利駅前交差点⇒通り一丁目交差点を通り、通り二丁目交差点⇒通り三丁目交差点⇒織姫神社交番前交差点へ向かいます。

東武伊勢崎線足利市駅からは、中橋を渡り、通り二丁目交差点を左折(西)し、通り三丁目交差点⇒織姫神社交番前交差点へと向かいます。

横断歩道を西に渡った風景

横断歩道を西に渡った風景織姫交番前の横断歩道を、大きな「芋ようかん」の看板方向に渡ります。

再び、織姫神社の方向(北)の横断歩道を渡ります。

お宮型の街灯

お宮型の街灯横断歩道を渡ると、右手側に、お宮型の街灯、前方に織姫神社の鳥居が見えます。

神社に向かう歩道

神社に向かう歩道織姫神社方向に進むと、間もなく「織姫神社観光駐車場」に着きます。

「織姫神社観光駐車場」

「織姫神社観光駐車場」左手側に、駐車場があります。

織姫神社前交差点

織姫神社前交差点駐車場は、織姫神社前交差点に面しています。

交差点を左(西)県道40号線を桐生方面に曲ります。

織姫神社前交差点の標識

織姫神社前交差点の標識

歩道沿いにある板べい

歩道沿いにある板べい交差点を左折して進むと、左手側に板の塀があります。

そのまま進むと、前方に鳥居が見えてきます。

厳島神社(長尾弁財天)

厳島神社(長尾弁財天)<厳島神社 長尾弁財天と八雲神社>

厳島神社 長尾弁財天の鳥居

厳島神社 長尾弁財天の鳥居長尾弁財天の鳥居は、世界文化遺産に登録(1996年)された宮島・厳島神社にある国重要文化財の大鳥居(144年ぶりに改修)を模して建立されました。

宮島・厳島神社の大鳥居

宮島・厳島神社の大鳥居

弁財天の看板

弁財天の看板

厳島神社 長尾弁財天社殿

厳島神社 長尾弁財天社殿六丁目 長尾弁財天

六丁目弁天は、足利領主三代目の長尾景長(ながおかげなが)が、西宮の長林寺に祀っ

たものであり、長尾七弁天の一つとされている。その後、明治元年(1968)の神仏分離令(廃仏毀釈=はいぶつきしゃく)により、当地に遷座し、厳島神社となった。

以来、地域の守護神として、厚く敬神され、安芸の宮島を見学して、それを模写した鳥居も奉納された。

鳥居の神額

鳥居の神額この地域は、水害、火災もなく、各家庭や町内が仲良く和合して人情も厚い、弁天様の

おかげと深く信仰され、清掃もみんなで行っている。弁天様は、水の神、芸術の神であり、財宝利得をもたらす女神である。

お祭り 五月第二日曜日

境内の池 弁天様は水の女神

境内の池 弁天様は水の女神境内の清掃は、町内で行われています。

ちょうど、神社を参拝しているときに、町内の奉賛会の方が、境内を清掃していました。

そして、社殿の中の「大山講の燈篭」(おおやまこうのとうろう)と、八雲神社のお話を

うかがうことができました。

大山講の燈篭

大山講の燈篭

大山講の燈篭の説明書き

大山講の燈篭の説明書き大山講の燈篭は、木製立燈篭で、飾り金具と屋根以外は、すべて組み立て式の構造になっています。

厳島神社

弁財天のスタンプ

弁財天のスタンプ

厳島神社社殿内の右側「八雲神社」

厳島神社社殿内の右側「八雲神社」

厳島神社の社殿内に、遷座していました。

筆者が参詣した時、境内を清掃していらっしゃった奉賛会の方のお話によると、

「八雲神社は、通り五丁目の八雲神社から分祠されたもので、当時は通り六丁目に

鎮座していましたが、区画整理によって、厳島神社に遷座されることになりました」

とのことでした。

後日、宮司さんにお会いする機会がありましたら、詳しいお話がうかがえるでしょう。

追記:令和5年1月6日のことです。

筆者が、總社八雲神社(緑町)に参詣した際、現在の宮司さん(筆者の恩師の息子さん)にうかがいました。

「長尾弁財天に、八雲神社があるって、聞きましたけど・・・」

すると櫻木宮司さんは、

そうでしたか、だから夏祭りには、うち(總社八雲神社の宮司)が呼ばれるんですね。春と秋のお祭りは、「織姫神社」の日下部宮司が担当しているんですよ。

なるほど、長尾弁財天内に八雲神社があることが濃厚になってきましたね。

しかし、残念ながら『足利市史』の記録には残っていませんでした。

そこで、長尾弁財天の近隣にあった八雲神社について調べました。

『足利市史』によると、通四丁目にあった八雲神社は、明治13年9月、通二丁目八雲神社に奉遷合祀とあります。

(足利市史 上巻の二 第二節 合祀・廃寺 一 八雲神社 無格社 通四丁目 p.1346)

また、本城一丁目にあった八雲神社は、大正12年8月、許可ありて同所無格社雷電社に合祀とあります。

(足利市史 上巻の二 第二節 合祀・廃寺 十一 八雲神社 無格社 本城一丁目 p.1351)

<長尾弁財天:八雲神社で新しい出逢いが>

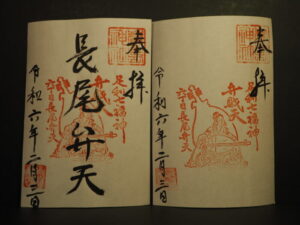

長尾弁財天:御朱印

長尾弁財天:御朱印すばらしい出逢いがありました。

筆者が両崖山(りょうがいさん)ハイキングの後、長尾弁天をお詣りした日のこと、偶然にも、昔から長尾弁天の保全に携わっておられた熊谷さんとお会いすることができました。

かねてから、この神社の御朱印をいただきたかったのですが書いてくださる人は、今はもういないということで諦めていました。

ところが、熊谷さんがボランティアで書き始めたとのことで、さっそく書いてもらうことに・・・。ラッキーでした。

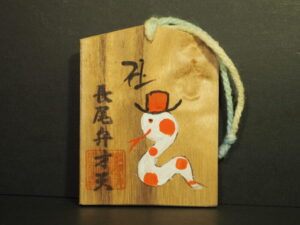

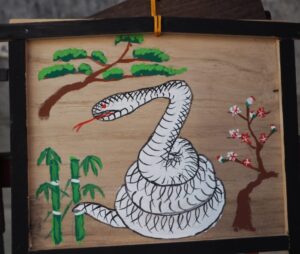

八雲神社を合祀する長尾弁財天の絵馬

八雲神社を合祀する長尾弁財天の絵馬熊谷さん作による長尾弁財天の絵馬です。

足利長尾弁財天の絵馬

足利長尾弁財天の絵馬足利市の発展のため御尽力いただいているボランティアの熊谷さんと、奉賛会のみなさまにに心より感謝申し上げます。

足利市内の八雲神社については、

「渡良瀬橋」と7つの「八雲神社」巡りを御覧ください。

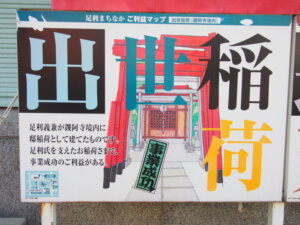

【出世稲荷神社】

出世稲荷神社(鑁阿寺境内):ご利益マップ

出世稲荷神社(鑁阿寺境内):ご利益マップ

出世稲荷神社:鳥居

出世稲荷神社:鳥居

出世稲荷神社

出世稲荷神社<出世稲荷神社(鑁阿寺境内)の基本情報>

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

|---|---|

| 電話 | 0284-41-2627(鑁阿寺) |

| アクセス | JR足利駅 0.7km 徒歩7分 東武足利市駅 1km 徒歩10分 |

| 駐車場 | 足利観光駐車場(太平記館) |

| お問い合わせ 観光振興課 |

TEL 0284-20-2165 FAX 0284-21-0643 |

鑁阿寺についての関連記事は、

足利スケッチ散策『渡良瀬橋の夕日』絵はがきの旅

2 長島喜一氏のスケッチ回想 【鑁阿寺】を御覧ください。

<出世稲荷神社 (鑁阿寺境内)>

出世稲荷大権現の石碑

出世稲荷大権現の石碑出世稲荷神社は、足利義兼が鑁阿寺境内に邸稲荷として建てたものです。

足利氏を支えたお稲荷様で、事業成功のご利益があるとされています。

出世稲荷神社:社殿

出世稲荷神社:社殿

出世稲荷神社:社殿内

出世稲荷神社:社殿内

出世稲荷神社:神額と本坪

出世稲荷神社:神額と本坪お参りをしていると、社の脇から一人の女性が表れました。昭和4年生まれの方でした。そして、「私の恩師である山越先生が、宮司さんなんです」

その方は、市内の西方にお住まいですが、毎月、お参りに来られるそうです。

戦時中の、貴重なお話もうかがうことができました。

私は、この方が、いつまでもお元気でおられることを心から願いました。

【逆藤天満宮】

逆藤天満宮の案内

逆藤天満宮の案内

逆藤天満宮

逆藤天満宮<逆藤天満宮の基本情報>

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町 |

|---|---|

| 電話 | – |

| アクセス | JR足利駅 1km 徒歩13分 東武足利市駅 1.3km 徒歩15分 |

| 駐車場 (無料) |

● たかうじ君広場駐車場 〒326-0814 足利市通2丁目2645 北関東自動車道 足利IC:10分 ● 足利太平記館観光駐車場 〒326-0053 足利市伊勢町3-6-4 東北自動車道 佐野藤岡IC:30分 北関東自動車道 足利IC:15分 |

| 観光協会の詳細HP | https://www.ashikaga-kankou.jp/access/parking |

| お問い合わせ 観光振興課 |

(一社)足利観光協会 TEL 0284-43-3000 (売店直通)0284-40-1570 FAX 0284-43-3333 |

<逆藤天満宮への徒歩ルート>

逆藤天満宮は、鑁阿寺の北門を出て、すぐ左折すると、鑁阿寺のお堀の北側に鎮座しています。

北門から、あまりにも近いためか、なかなか見つけられない方も、いらっしゃるようです。

修復中の鑁阿寺北門(2021.10現在)

修復中の鑁阿寺北門(2021.10現在)

鑁阿寺北門(修復前)

鑁阿寺北門(修復前)

北門を背にした風景

北門を背にした風景鑁阿寺の北門を出た風景です。

こう見ると、どうしても、公園のように見える前方の道を進みたくなる感じですよね。

門を出たら、すぐ左に曲り、鑁阿寺のお堀沿いを西に進みます。

鑁阿寺の北門を曲った風景

鑁阿寺の北門を曲った風景鑁阿寺のお堀沿いの歩道を進むと、1分もかからないうちに、右手側に鳥居が見えてきます。

逆藤天満宮の由緒書きと鳥居

逆藤天満宮の由緒書きと鳥居

逆藤天満宮前

逆藤天満宮前天満宮は、鑁阿寺の北堀に面しています。

<逆藤天満宮>

鳥居の神額

鳥居の神額

逆藤天満宮の社

逆藤天満宮の社逆さ藤天神

この社は、足利家守護として古くから崇敬されていたものです。祭神は、菅原道真公で、学問の神として人々の厚い信仰を集めております。

建久七年(1196)に、足利又太郎忠網(ただつな)が思いもよらない嫌疑を

きせられ無実の罪がはれるよう祈願のおり、天満宮の社前に、逆さに刺したまま置き忘れた鞭(むち)代わりの藤の枝が、芽をふき大木になったことから、「逆さ藤天神」と

よばれるようになりました。足利忠綱は、武勇の士で17歳のときに平清盛から戦功を認められ、上総介(かずさのすけ)に任ぜられました。

天満宮の由緒によると、いかに藤が強健であるかを思わされますね。

ところで、足利忠綱の「思いもよらない嫌疑」とは、いったい何だったんでしょうか。

足利の伝説によると、侍女の藤野の企てにより、足利義兼の留守中、留守を任されていた忠綱と、時子夫人が不義をした。奥方の妊娠が証拠です。

という、とんでもない嫌疑をきせられてしまいます。

忠綱は、この天満宮で無実の罪が晴れるよう祈ろうとしたとき、激怒した義兼の追手が迫ります。

追手に気づいた忠綱は、再び鞍のない裸馬で、北方の山に向かって逃げました。

その時、鞭の代わりに持っていた藤を天満宮に逆さにさしたまま、急いで馬を走らせたのです。

その後、天満宮にさした藤が発根し、大木に育ったということです。

そこで、天満宮の藤の根元を見てみると・・・。

天満宮の藤棚

天満宮の藤棚

天満宮の藤の根元

天満宮の藤の根元藤の太い主幹から伸びたツルが、上に向かって力強く伸びていました。

しかし、元来の蕗は、明治初年の廃仏毀釈により切り倒されてしまいました。

当時の記録によると、切られた藤は薪にしてなんと80束ほどになったというくらいですから、その大木ぶりがうかがえます。

なお、足利忠綱の嫌疑(伝説)の詳細は、

国宝「鑁阿寺」:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」

<鑁阿寺:七不思議:あかずの井戸>を御覧ください。

鑁阿寺の堀に浮かぶカモ

鑁阿寺の堀に浮かぶカモ古に想いを馳せながら、鑁阿寺のお堀を見ると、いつものように、カモが優雅に浮かんでいました。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこ さん、コメントありがとうございます。 地元待望のコミュニティFM『FM…

ラジオでメッセージ、聴きました! めちゃくちゃありがたい情報をありがとうござい…

こちらこそ、ありがとうございます。 相田みつをさんの詩にもありましたね, [ひと…

ブログに載せてくださりありがとうございます 出逢いに感謝♡

ハロさん、お久しぶりでした。楽しい一日でしたね。また、当ブログを御覧いただきあり…

本日、ブログを知り拝見させていただきました。幅広い分野で詳しく書かれて、参考にな…

Y/Kさん、コメントありがとうございます。 足利市内の八雲神社は、松田町と小俣…

八雲神社は、松田町のものを除き、すべてお参りさせていただきました。小俣町や五十部…

S-様、ご質問ありがとうございます。 「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき…

大変参考になりました。 質問です 中心の茎を摘芯しました。 そうしましたら…