足利市は小京都と呼ばれ、その美しい街並や、歴史的建造物、文化財、伝統行事などが京都とよく似ています。

また、南北朝時代に足利将軍家が栄えた歴史ある街であり、現在でも多くの歴史的建造物が残っています。

例えば、史跡 足利学校や国宝 鑁阿寺(ばんなじ)などは、国の重要文化財に指定されています。

また、市内には多くの寺院や神社もあり、その建築や庭園も美しく、多くの観光客に愛されています。

そこで、本稿では、足利市に在住する筆者が、足利市内の寺院について一次資料を重視し、

皆様にお伝えすることを目指しています。

そして、微力ながら、皆様が足利市にお越しになる際のお手伝いとなることを志しています。

目次

- 1 【① 鶏足寺】:足利市小俣町

- 2 【② 無量院】:足利市葉鹿町

- 3 【③ 養源寺】:足利市板倉町

- 4 【④ 東光寺】:足利市葉鹿町

- 5 【⑤ 最勝寺】:足利市大岩町

- 6 【⑥ 常念寺】:足利市通七丁目

- 7 【⑦ 福嚴寺】:足利市緑町一丁目

- 8 【⑧ 三宝院】:足利市通七丁目

- 9 【⑨ 西宮 長林寺】:足利市西宮町

- 10 【⑩ 法玄寺】:足利市巴町

- 11 【⑪ 高福寺】:足利市家富町

- 12 【⑫ 利性院・えんま堂】:足利市井草町

- 13 【⑬ 鑁阿寺】:足利市家富町

- 14 【⑭ 徳正寺】:足利市本城3丁目

- 15 【⑮ 法楽寺】:足利市本城3丁目

- 16 【⑯ 樹覚寺】:足利市本城3丁目

- 17 【⑰ 心通院】:足利市本城1丁目

- 18 【⑱ 光明寺】:足利市田島町

- 19 【⑲ 浄因寺】:足利市月谷町

- 20 【20 光得寺】:足利市菅田町

- 21 【㉑ 善徳寺】:足利市大町

- 22 【㉒ 助戸 龍泉寺】:足利市助戸町

- 23 【㉓ 萬福寺】:足利市大沼田町

- 24 【㉔ 徳蔵寺】(ピンポン寺):足利市猿田町

- 25 【㉕ 正善寺】:足利市常見町

- 26 【㉖ 寺岡山元三大師】:足利市寺岡町

【① 鶏足寺】:足利市小俣町

鶏足寺:本堂

鶏足寺:本堂大同4年(809)東大寺の定恵上人が世尊寺という寺を建てたのが鶏足寺の始まりです。

その後、比叡山の円仁上人(慈覚大師)により寺域が拡大・整備されました。

天慶2年(934)、平将門の乱平定に際し常裕法印は秀郷の請いをうけ将門調伏の修法を行いました。

功により秀郷は将門を倒し、寺も鶏足寺と改められ、寺領をふやし、寺の基礎を不動のものとしました。

(後略)昭和62年4月 財団法人 足利市民文化財団 足利市教育委員会:境内由緒書より(抜粋)

修法:密教で行う加持祈祷(かじきとう)の法。心に観念をこらし本尊と一体化することによって、目的とする願いを達成しようとするもの。

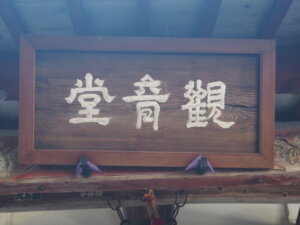

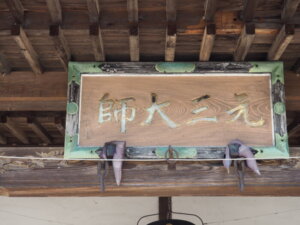

鶏足寺:本堂の扁額

鶏足寺:本堂の扁額

<鶏足寺:基本情報>

| 正式名称 | 佛手山 金剛王院 鶏足寺 (ぶっしゅざん こんごうおういん けいそくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 創 建 | 大同4年(809) |

| 開 山 | 定恵上人(奈良東大寺の高僧) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 所在地 | 〒326-0141 足利市小俣町2748番地1 |

| 電 話 | 0284-62-0276 |

| 社務所 | 9:00~12:00 13:00~16:00 |

| アクセス | JJR両毛線小俣駅:徒歩約23分 R両毛線足利駅:車約25分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車25分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:20分 東北自動車道佐野藤岡IC:65分 |

| 駐車場 (無料) |

本堂東(第1駐車場):50台 参道左前(第2駐車場):40台 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 1番札所 |

<将門の乱と「鶏足寺」の誕生>

鶏足寺:本堂

鶏足寺:本堂上述のとおり、下総国(千葉県北部)で勢力を拡大していた平将門が、板東全域を巻き込んだ大規模な反乱を起し、朝廷に反旗を翻しました。

朱雀天皇の命を受け、下野の押領使・藤原秀郷は、兵三千騎を率いて討伐に向かいました。

しかし、当時、隆盛を誇った将門の軍勢は強大で、秀郷の討伐軍は苦境に立たされました。

そして、秀郷の乞いを受けた法印は、勅願によって法を修したのでした。

土で作った将門の首を供え、百人の僧を従え、17日間、昼夜を問わず、修法を続けました。

鶏足寺:絵馬(鶏に注目ですね)

鶏足寺:絵馬(鶏に注目ですね)満願の日、さすがに疲れ果てた法印が、眠気に襲われうとうとしていると、三本足のにわとりが、血にまみれた将門の首を踏まえて、高らかにときの声をあげる夢をみました。

はっとわれにかえった法印が壇上を見ると、土首の三ヵ所ににわとりの足跡がついています。

法印は「調伏は成功した」と、なおも一心に修法を続けました。

すると、今度は七・八歳の童子がどこからともなく現れて「今、秀郷が将門を討取った」と告げたかと思うと、たちまちその姿を消して見えなくなりました。

おみくじ掛場

おみくじ掛場お告げの通り、そのとき将門は討取られたのでした。

やがて秀郷は将門の首級を世尊寺に持ち帰り、戦勝のお礼参りをした後、調伏に用いた土首をそろえて、京都の朝廷に報告しました。

この霊験により、世尊寺は「鶏足寺」と改められ、勅願・宣旨をはじめ、五大明王像・「両界まんだら」などが朝廷から下賜されました。

鶏足寺:https://keisokuji.jp/ より

<鶏足寺:参道・境内>

鶏足寺:参道入り口

鶏足寺:参道入り口

鶏足寺:山門

鶏足寺:山門山門の左手側に、第2駐車場があります。

鶏足寺:参道

鶏足寺:参道<鶏足寺:勅使門(ちょくしもん)>

鶏足寺:勅使門(足利市重要文化財・建造物)

鶏足寺:勅使門(足利市重要文化財・建造物)本堂の前にある山門は、重要文化財の嫡子門です。

鶏足寺 勅使門

勅使門とは、天皇の使者である勅使が参向する際に通る門です。(中略)正和年間(1312~1316年)の建造という寺伝のとおり、鎌倉末期の面影を残している貴重な古建築です。

足利市教育委員会 由緒書より

鶏足寺:勅使門

鶏足寺:勅使門<鶏足寺:護摩堂>

鶏足寺:護摩(ごま)堂

鶏足寺:護摩(ごま)堂

<鶏足寺:閻魔堂>

鶏足寺:閻魔(えんま)堂

鶏足寺:閻魔(えんま)堂

鶏足寺:閻魔大王

鶏足寺:閻魔大王* 当ブログでは、他院に安置されている閻魔大王を他の記事でも御紹介しています。

閻魔大王のお姿や色彩の違いなど、見比べると、たいへん興味深いです。

よろしかったら、利性院(えんま堂):地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」を御覧ください。

<鶏足寺:七福神の池>

鶏足寺:七福神の池

鶏足寺:七福神の池池に架かる橋を渡ると、池の中央に七福神が鎮座しています。

鶏足寺:七福神

鶏足寺:七福神<鶏足寺:サルスベリ>

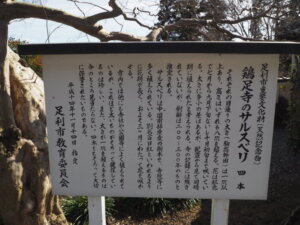

鶏足寺:サルスベリ(天然記念物)

鶏足寺:サルスベリ(天然記念物)4本のサルスベリが、重要文化財に指定されています。

平成14年11月14日指定。

樹齢200~300年のサルスベリで、太さが1mを超えるものは珍しいとされています。

よろしかったら、足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説><① 鶏足寺:勅命により寺名を改める>を御覧ください。

【② 無量院】:足利市葉鹿町

無量院:本堂

無量院:本堂天慶3年(940)に定海上人により創建

円仁上人、室町時代中頃に現在地の西の山裾に本堂を再建

円奝上人、寛永16年(1639)に現在地に本堂を再建

貞尊上人、享保年間(1716~1735)に山内を整備

無量院の梗概 <令和6年1月元旦> より抜粋

無量院:本堂の扁額

無量院:本堂の扁額<無量院:基本情報>

| 正式名称 | 鹿倉山 無量院 蓮花寺 (かくらさん むりょういん れんげじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 御本尊 | 阿弥陀三尊 (阿弥陀如来、脇侍:観世音菩薩・勢至菩薩) |

| 所在地 | 〒326-0143 足利市葉鹿町2003番地 |

| 電 話 | 0284-62-0841 |

| 社務所 | 庫裡:住職さん御在宅の祭は、 たいへん丁寧な案内あり |

| アクセス | JR両毛線 小俣駅:徒歩約15分 |

| 駐車場 (無料) |

山門前 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 2番札所 |

無量院本堂:須弥壇

無量院本堂:須弥壇

御本尊様は、阿弥陀三尊:阿弥陀如来と脇侍の観世音菩薩、勢至菩薩です。

無量院観音堂:須弥壇

無量院観音堂:須弥壇観音堂中央:聖観世音菩薩(虫封観世音)、右:阿弥陀如来、左:歓喜天(聖天様)が安置されています。

歓喜天(かんぎてん):仏教の守護神の一人で、人身象頭(じんしんぞうとう)の姿をしています。

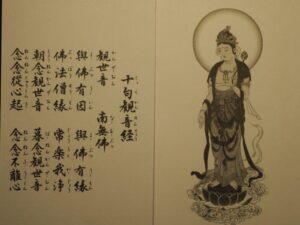

聖観世音菩薩

聖観世音菩薩聖観世音菩薩は、子女(蟲封)観音とも。

<無量院:庫裡内の所蔵>

無量院:庫裡の襖

無量院:庫裡の襖書家 根岸君子さんによる襖(ふすま)延命十句観音経(行書)です。

『足利三十三観音霊場納経帳』より

無量院:庫裡の襖(墨象)『花 舞』

無量院:庫裡の襖(墨象)『花 舞』* 書家「根岸君子」《足利市寿町在住》足利市民文化賞受賞

フランス芸術家協会(ル・サロン)永久会員

サロン・ド・トーヌ会員 他無量院の梗概 <令和6年1月元旦> より抜粋

<無量院:境内>

無量院:山門前駐車場の看板

無量院:山門前駐車場の看板山門前の駐車場です。

無量院:寺標

無量院:寺標

無量院:薬師堂

無量院:薬師堂寺標を通り杉林の参道を行くと、左手側に薬師堂があります。

薬師堂には、薬師如来『日限薬師』と十二神将(薬師如来の守護神)が安置されています。

無量院:山門から見る本堂

無量院:山門から見る本堂

無量院:本堂前の子育て地蔵

無量院:本堂前の子育て地蔵『子育て地蔵』は、1150年御遠忌を記念し、本堂前に安置されています。

無量院:修行大師(金銅像)

無量院:修行大師(金銅像)本堂前にある『お大師さま(弘法大師空海)修行像』です。

無量院:観音堂

無量院:観音堂前述いたしました聖観世音菩薩(虫封観世音)、阿弥陀如来、歓喜天(聖天様)が安置されています。

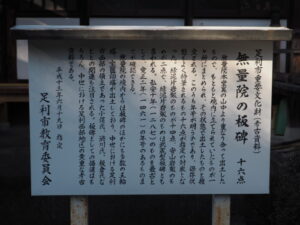

無量院の堂の改築に伴って出土した板碑は、鎌倉時代後期~南北朝時代のもので、

足利市重要文化財(考古資料)に指定されています。

板碑の画像は、無量院の板碑:足利市公式ホームページを御覧ください。

無量院:鎮守(5社)

無量院:鎮守(5社)鎮守様には、天照大神・熊野権現・天満大自在天神・伏見稲荷・堅牢地神が祀られています。

また、裏山の頂の岩場に「火雷大神(ほの いかずちの おおかみ」を祀る雷電神社があります。

無量院:六地蔵(江戸時代)

無量院:六地蔵(江戸時代)新しい六地蔵の他に、宝暦年間に造立された無縁壇前の六地蔵です。

無量院:無縁壇

無量院:無縁壇昭和32年、1坪の壇に無縁佛を祀り、平成6年に全面改修されました。

祭祀する五輪塔は、最多の火輪部から推定して、867基を数えます。

これらの五輪塔の大部分は、本堂裏から発掘され、五輪塔の多さは関東一円で他に類を見ません。

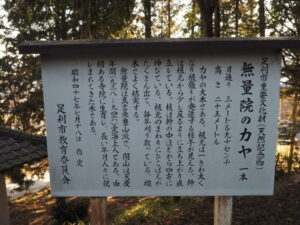

無量院:天然記念物のカヤ

無量院:天然記念物のカヤ無量院の参道には、目通り:3m90cm、高さ:25mのカヤの木が立っています。

とても力強さを感じさせるカヤで、参拝者にパワーを与えるスポットになっています。

無量院には、この他に「地蔵堂」、「位牌堂」をはじめ御紹介しきれなかった諸堂・諸尊が数多くありますので、御参拝ください。

地蔵堂:石の地蔵菩薩3躰・弘法大師・弁財天当山東の飛び地境内に安置されています。

よろしかったら、足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説><② 無量院:観音堂で唱える御真言>を御覧ください。

【③ 養源寺】:足利市板倉町

養源寺(ようげんじ):本堂

養源寺(ようげんじ):本堂養源寺は、約850年前に源義家の三男、足利義国を開基として泰亀円了和尚を迎えて開創されたと伝えられています。

養源寺は、他の寺院(足利氏ゆかり)が鑁阿寺近辺か北部~北東部にあるのですが、かなり得意な場所に建立されています。

<養源寺:基本情報>

| 名 称 | 白華山 養源寺 (はっかさん ようげんじ ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 御本尊 | 釈迦如来 |

| 所在地 | 〒326-0102 足利市板倉町155番地 |

| 電 話 | 0284-62-1068 |

| アクセス | JR両毛線小俣駅:徒歩約30分 JR両毛線山前駅:徒歩40分 |

| 駐車場 (無料) |

参道:右側に専用駐車場 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 3番札所 |

<養源寺:本堂>

養源寺:本堂

養源寺:本堂

本堂の扁額

本堂の扁額<養源寺:釈迦三尊像>

木造 釈迦三尊像(重要文化財)主尊:釈迦如来坐像

脇侍:左・文殊菩薩騎獅像 右・普賢菩薩騎象像

主尊:釈迦如来坐像 像高36.0vm 江戸時代 釈迦如来は、額に二重白毫で、両手の掌を上にし、左手を上、右手を下にして膝上に安じ、ともに蓮華座に座っています。

白毫:仏の眉間のやや上にある白い毛。

右巻に丸まり、伸すと1丈5尺(約4.5m)あるとされています。

光背は飛天光で頭光身光を具しています。

飛天光:表面に何体もの天女(飛天)が並んでいる光背。

頭光身光:仏像の頭と体から光がでているように見せる光背。

本堂前の由緒書

本堂前の由緒書定印に「七條大仏師 大■■堪作之」の朱書銘があります。

底面には「延宝八年八月壱日 七條大仏師 作之清水大輔」の墨書銘 (中略)

普賢像(無銘)も同様の大仏師の作とみられます。

足利市教育委員会 境内由緒書 より

<養源寺:地蔵堂>

地蔵堂

地蔵堂

地蔵堂の扁額

地蔵堂の扁額足利市重要文化財(彫刻)

総高 133.0cm 像高 99.0cm右手を上げ、左手に宝珠くぉもち、輪光を具して蓮華座上に立っています。

宝珠地蔵であり、白毫、玉眼、頸飾と瓔珞、僧衣をまとっています。

瓔珞:珠玉や貴金属を編んで、頭・首・胸にかける装身具。仏菩薩などの身を飾るもの。

木造 延命地蔵菩薩立像

木造 延命地蔵菩薩立像台座は髙と框と唐草文様の彫刻、その上に魚鱗茸の連弁を重ねています。(中略)

連弁:蓮の花びらの形に加工した木材に漆を塗り、その上に金箔を押したもの。台座の部品。

台座の唐草文様彫刻の底面びは墨書銘があり、「貞享五年六月吉日」などが判読されます。(以下略)

足利市教育委員会

貞享五年:1668年

<養源寺:観音堂>

観音堂

観音堂

観音堂の扁額

観音堂の扁額

観音堂の観世音菩薩

観音堂の観世音菩薩足利三十三観音:札所3番

ポックリ観音として信仰を集めています。

<養源寺:鐘楼>

鐘楼

鐘楼鐘楼から再び本堂前の参道を下り、青面金剛を過ぎ池沿いの坂道を上ると、正一位稲荷大明神があります。

養源寺:全景

養源寺:全景珱源氏は大自然に囲まれた、すばらしい古刹です。

養源寺の詳細は、足利氏ゆかりの社寺散歩コース:12名所の御案内 13 【足利氏ゆかりの社寺:⑫ 養源寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説><③ 養源寺:自然に囲まれた山寺>を御覧ください。

【④ 東光寺】:足利市葉鹿町

東光寺参道

東光寺参道

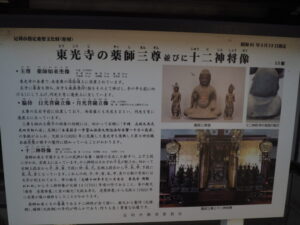

大同4年(809)、平城天皇の勅命により、東大寺の僧定恵上人が小俣に下り世尊寺(後の鶏足寺)を開きました。

その時に、上品・中品・下品に分け二十四坊が建立され、東光寺はその中の一坊でした。

仁寿元年(851)、天台宗の第二祖慈覚大師が比叡山から派遣され、世尊寺の住職になります。

大師は比叡から移された薬師如来尊像を安置して本尊とし、紺絹に金泥十二神将を画いて什物とし、寺を医王山尊覚院東光寺と名付けました。

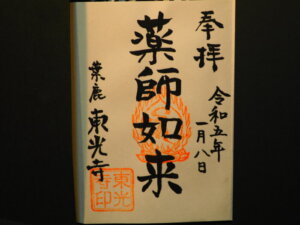

東光寺:御朱印

東光寺:御朱印天慶の乱の折、平将門に手を焼いた朱雀天皇は全国の寺に命じて将門調伏の祈祷をさせましたが、世尊寺でも東西南北及び中央に坦を設け五坦護摩法を修しました。

東光寺に建てられたのは東方の降三世坦で当寺の住職定満僧都が勤めました。

この将門調伏の功により、初鹿村(葉鹿)540余石は東光寺の領地となり、天暦4年(951)東光寺は小俣上田村(上野田)から現在地に移されました。

古来厄除けの祈祷寺として信仰されています。

足利仏教会.2021、足利の寺院 P 14

東光寺:大黒天

東光寺:大黒天足利市指定文化財を3点所蔵する寺です。

江戸時代後期(1834年)作の木造大黒天立像が祀られています。

大日堂にある鉦は、天明5年(1785)に作られたもので、天明鋳物の歴史上、たいへん貴重です。(直径:23.5cm、高さ9.5cmの青銅製)

足利七福神めぐり社寺の一つで、大黒天の寺です。

* 天明鋳物:佐野市天明で作られた鋳物。

東光寺:本堂

東光寺:本堂

薬師三尊像と十二神将

薬師三尊像と十二神将

<東光寺:基本情報>

| 正式名称 | 医王山尊覚院 東光寺 (いおうざん そんがくいん とうこうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 仁寿元年(851) |

| 開 基 | 円仁(慈覚大師) |

| 御本尊 | 薬師如来 |

| 本 山 | 根来寺(和歌山県) |

| 宗 派 | 真言宗(新義真言宗) |

| 所在地 | 〒326-0143 足利市葉鹿町224 |

| 電 話 (Fax) |

0284-62-0473 (0284-62-4556) |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 JR小俣駅:タクシー5分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

<東光寺:境内>

東光寺:山門から見る本堂

東光寺:山門から見る本堂東光寺の詳細は、足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・西:5時間コース 3 足利七福神めぐり:②【東光寺】を御覧ください。

【⑤ 最勝寺】:足利市大岩町

毘沙門天本堂

毘沙門天本堂(間口3間、奥行4間、木造入母屋造り)

天平17年(745年)、行基菩薩により、大岩山毘沙門天:大岩山多聞院最勝寺は

開山されました。翌年の天平18年(746)に、聖武天皇の勅願により、本堂を含む諸堂が建立されました。

毘沙門天本堂(最勝寺)

毘沙門天本堂(最勝寺)大岩山毘沙門天、多聞院最勝寺の建物は、天平17年(745)の開山以来、落雷等による

火災で焼失、再建を繰り返してきました。文安4年(1447)5月の雷火により、山門を残し、諸堂の全てを焼失しています。

その後、再建されましたが宝暦7年(1757)に本堂が再び焼失しました。

宝暦12年(1762)に再建され、現在に至ります。

<最勝寺:基本情報>

| 正式名称 | 最勝寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 御本尊 | 毘沙門天 |

| 所在地 | 〒326-0841 足利市大岩町264番地(最勝寺本坊) 足利市大岩町570番地(毘沙門天本堂) |

| 電 話 | 0284-21-8885(本坊) 0284-21-0211(毘沙門天本堂) |

| 社務所 | 9:00~12:00 13:00~16:00 |

| アクセス | R両毛線足利駅:車約20分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車20分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:60分 |

| 駐車場 (無料) |

参道前 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 7番札所 |

本堂入り口

本堂入り口<毘沙門天:山王権現社>

山王権現社(桃山時代:大岩山内で最古)本堂の西側に、大黒天とともに、

山王権現社が鎮座しています。

聖武天皇の御字、行基上人が大和国、菅原寺に滞在した際のことです。

行基上人は、聖徳太子作、閻浮檀金(えんぶだごん)でできた毘沙門天像を常に所持していました。

そして、関東地方へ行き霊地を開き、この毘沙門像を安置して衆生を救済したいと誓っていました。

ある夜の夢に、山王権現が現れ、「関東の足利の霊山に登れば、所願が叶う」とし、行基菩薩を大岩山のある足利の地へといざないました。

* 閻浮檀金(えんぶだごん):純金のこと。

毘沙門天像(ご本尊)は、一寸八分(約5.4cm)で、閻浮檀金というのは、梵語で閻浮堤の大森林を流れる河で産する砂金のこと。

<毘沙門天:御神木>

毘沙門天:スギ

毘沙門天:スギ本堂の東側に、ひときわ目立つスギがあります。(スギの左手側奥に、公衆トイレがあります)

<毘沙門天:スギについて>

| 項 目 | 単位(m) 樹齢(年) |

|---|---|

| 太 さ | 目通り 7 |

| 高 さ | 29 |

| 枝張り | 東西 16 南北 33 |

| 樹齢’推定) | 約 600 |

毘沙門天のスギ

毘沙門天のスギ(足利市重要文化財:天然記念物)

毘沙門天のスギは、市内最大です。

枝は、ほとんどが下に曲って、逆さスギを思わせるような形です。

落雷にあったらしく、幹の南西側の一部が下から上まで縦に裂けた跡があり、頂上の

部分も枯れ落ちています。樹皮は厚くて、縦に大きく亀裂があり、いかにも古木らしい様相です。

樹勢はなお盛んで、葉の緑も若々しいです。

昭和40年3月1日 指定 足利教育委員会

<毘沙門天:絵馬、おみくじ>

絵馬奉納所

絵馬奉納所

絵馬と護摩木

絵馬と護摩木

おみくじ納所

おみくじ納所<毘沙門天:大黒天>

大黒天の祠

大黒天の祠毘沙門天本堂の西側に、山王権現社とともに、大黒天が祀られています。

大黒天の隣にある祠(ほこら)

大黒天の隣にある祠(ほこら)大黒天を右手側にして、西に進むと、簡易トイレがあり、「暖地性植物自生地」の

案内板があります。

<毘沙門天:暖帯性植物自生地>

天然記念物 毘沙門天 暖帯性植物自生地

天然記念物 毘沙門天 暖帯性植物自生地足利市は、暖帯植物のほぼ北限に位置しています。

男坂から臨む風景男坂から、足利市の街並を眺めていると、毘沙門天の鐘の音が聞こえてきます。

毘沙門天(最勝寺)の詳細は、下記を御覧ください。

- 大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験社気分で山登り!

- 足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・西:5時間」コース

- 足利七福神めぐり4コース:19社寺「最勝寺」から「正善寺」

- 足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説><⑦ 最勝寺:日本三大・関東最古の毘沙門天>を御覧ください。

【⑥ 常念寺】:足利市通七丁目

常念寺:本堂

常念寺:本堂

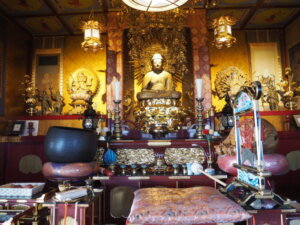

常念寺:本堂の須弥壇

常念寺:本堂の須弥壇須弥壇の中央奥に、御本尊の阿弥陀如来坐像が安置されており、前方はタイの仏像が鎮座しています。

常念寺は、平安末期、康治2年(1143)の創建と伝えられ、時宗の宗祖 一遍上人の法孫遊行中、荒廃した寺の再建に尽力されました。

本堂は、昭和61年に新築され、布教活動の場として面目を一新しました。

すぐれた仏像の中に、仏法護持の毘沙門天が、威風堂々のお姿で祀られ、足利市内の反映を守護しています。

財宝福徳、子孫繁栄を授け、北門の守り神です。

本堂の厨子には、素戔嗚尊(すさののみこと)、稲田姫命(くしなだひめみこ)御神像二体があります。

スリランカの仏舎利奉安の寺です。

毎年、8月16日 大施餓鬼を厳修します。

施餓鬼(せがき):餓鬼道で苦しむ衆生に、食事を施して供養することで、特定の先祖への供養でなく、広く一切の諸精霊に対して修されます。

<常念寺:基本情報>

| 正式名称 | 称名山 常念寺 (じょうねんじ) |

|---|---|

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094 |

| 電話 | 0284-21-2016 |

| アクセス・西宮神社から | 1km 徒歩13分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩23分 東武足利市駅:車5分 徒歩24分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:20分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

<常念寺:本堂>

常念寺:毘沙門天

常念寺:毘沙門天

常念寺:子育て観音像

常念寺:子育て観音像

常念寺:花祭り「花御堂」

常念寺:花祭り「花御堂」

常念寺:花御堂の誕生仏

常念寺:花御堂の誕生仏常念寺は保育園を設けており、お釈迦様の誕生を祝う仏教の行事である「花祭り」(4月8日)が行われています。

* 「花祭り」:灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(ごうたんえ)、浴仏会(よくぶつえ)とも。

<常念寺:境内>

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)

一遍上人:像

一遍上人:像常念寺のすぐ西隣には、これから参拝する福厳寺の子安観世音菩薩が安置されています。

福厳寺本堂は、ここから離れたところにありますので、よろしかったら、子安観世音菩薩を最初に参拝するとよいでしょう。

常念寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース 7 足利七福神めぐり:⑤【常念寺】を御覧ください。

【⑦ 福嚴寺】:足利市緑町一丁目

福厳寺:本堂

福厳寺:本堂

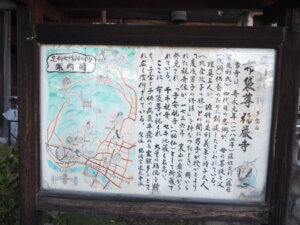

福厳寺の寺伝によれば、伊豆走場山般若寺の

僧「理真」(りしん:足利義兼が帰依していた高僧)により開山されました。源平合戦に活躍した、足利義兼の妻「時子」が懐妊の折、姉の「政子」の依頼により、理真が足利に来て、当福厳寺で男子変成の祈祷(きとう)をしたと伝えられます。

境内に子安観音があります。

男子変成:変成男子(へんじょうなんし)によります。

木造 釈迦如来坐像

木造 釈迦如来坐像福厳寺の本尊 釈迦如来坐像は、15世紀ごろ(室町時代)の作です。

法量は、像高:52.5cm、膝張り:40.2cm、坐奥:37.3cm、

光背総高:93.5cmです。

釈迦如来坐像は、本堂中央の須弥壇(しゅみだん)上に座しています。本体は檜材寄木造り、表面黒漆塗りで、眼には玉顔が入れられています。

足利市教育委員会 より抜粋

<福厳寺:基本情報>

| 正式名称 | 多宝山 福厳寺 (ふくごんじ) |

|---|---|

| 御本尊 | 釈迦如来 |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270 |

| 電話 | 0284-21-6990 |

| アクセス・常念寺から | 230m 徒歩4分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車7分 徒歩20分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 足利三十三観音霊場巡り | 8番札所 |

<福厳寺:境内>

布袋尊像

布袋尊像

福巌寺:六地蔵堂

福巌寺:六地蔵堂

福巌寺:延命セキ地蔵尊堂

福巌寺:延命セキ地蔵尊堂

延命セキ地蔵尊

延命セキ地蔵尊延命セキ地蔵尊をとり囲むように、小さな諸仏が数多く安置されています。

それぞれが魅力的な諸仏ですが、いつも筆者の目にとまるのは、色鮮やかな仏画です。

福巌寺:横笛を吹く菩薩

福巌寺:横笛を吹く菩薩

和顔菩薩(わげんぼさつ)

和顔菩薩(わげんぼさつ)

救世観音菩薩像

救世観音菩薩像<福厳寺:子安観世音菩薩>

常念寺の西隣には、福嚴寺の子安観世音菩薩堂があります。

常念寺の隣から登る石段

常念寺の隣から登る石段

福厳寺:子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩堂

福厳寺:子安観世音菩薩像

福厳寺:子安観世音菩薩像福嚴寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース 8 足利七福神めぐり:⑥【福嚴寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説> <⑧ 福厳寺:義兼公と時子姫の持仏と伝わる子安観音像>を御覧ください。

【⑧ 三宝院】:足利市通七丁目

三宝院:本堂

三宝院:本堂三寶院(浄土宗)舜智上人開創

一位置 本市通7丁目東、山麓にあり。上野國新田郡太田町大光院の末寺なり。本尊は、阿弥陀如来、現住は、第27世釆澤圓晁。

檀家250戸なり。

寺傳に「當寺は、四條天皇の延應元年(紀元1897年)の創立に係り、開山は、舜智上人なり。

往古は、今の境内の前面にありしが、度々火災に罹りしを以て、後西天皇の寛文2年(紀元2322年)、終に現地に移れり。

<後略>

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 p.1,221

<三宝院:基本情報>

| 名 称 | 供養山 三宝院 |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通七丁目3094番地 |

| 電 話 | 0284-21-5012 |

| 下馬橋古趾から | 徒歩:4分 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約24分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約18分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約19分 |

| 駐車場 (無料) |

●あり:山門前 |

| 特記事項 | 御朱印は、発行されていません。 |

三宝院:本堂の須弥壇

三宝院:本堂の須弥壇御本尊は、阿弥陀如来です。

三宝院:鐘楼

三宝院:鐘楼三宝院の詳細は、足利まちなか寺院:高福寺、法玄寺、三宝院の御案内 3 【足利まちなか寺院:三宝院】

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内を御覧ください。

【⑨ 西宮 長林寺】:足利市西宮町

長林寺:本堂

長林寺:本堂長林寺は、室町時代の文安5年(1448)足利長尾氏の初代影人の創建によるもので、

大見禅竜禅師が開山し、長雲寺と称しました。のちの享徳2年(1453)竜沢山長林寺と現在の名に改めました。

長尾氏代々の菩提寺となり、寺運も隆盛しましたが、戦国時代末期、小田原北条家に付いた足利長尾氏は、小田原の陣で、北条家没落と命運を共にしました。

そのため、長林寺も一時衰微しますが、元和元年(1615)に再建され、さらに元禄年間(1688~1704)に別格地となり、明治維新まで多くの僧侶の道場となりました。

長林寺由緒書より抜粋

朝雲寺:勧農城(岩井山)の麓(ふもと)にありました。

岩井山については、「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋 14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

<長林寺:基本情報>

| 正式名称 | 大祥山長林寺 (だいしょうざんちょうりんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884番地 |

| 電話 | 0284-21-5636 |

| 三宝院から | 徒歩:11分 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 | 数台あり(無料) |

| 足利三十三観音霊場巡り | 9番札所 |

<長林寺:境内>

長林寺:参道と山門

長林寺:参道と山門

福禄寿堂

福禄寿堂

大日如来坐像

大日如来坐像

長林寺:長尾家歴代墓所名

長林寺:長尾家歴代墓所名

長林寺の詳細は、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース 5 足利七福神めぐり:③【長林寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説><⑨ 西宮 長林寺:間近に拝観できる大日如来坐像>を御覧ください。

【⑩ 法玄寺】:足利市巴町

法玄寺(ほうげんじ):本堂

法玄寺(ほうげんじ):本堂鎌倉幕府を創設した源頼朝の妻政子の妹が、北条時子です。

時子は足利義兼の妻で、足利の地に住んでいました。

義兼が鎌倉に滞在した折時子は、側女の讒言により密通の嫌疑をかけられ自害しました。

義兼の後妻の子足利義純は、義理の母である時子の菩提のために寺院を建立することを決意し、当山が真言宗の寺として足利に創建されました。

浄土宗 法玄寺 (境内掲示より)

<法玄寺:基本情報>

| 名 称 | 帝釈山 智願院 法玄寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0805 足利市巴町2545番地 |

| 電 話 | 0284-21-2790 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約17分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約17分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約28分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 10番札所 |

<法玄寺:北条時子姫五輪塔>

北条時子姫五輪塔

北条時子姫五輪塔時子の法号は智願院殿、義純の法号は法玄大禅定門でした。

また義純の後妻は未亡人で、先夫畠山重忠は帝釈天の化身との説がありました。

そこで当山は、帝釈山、智願院、法玄寺となりました、

当山はは、戦乱の世を経て荒廃していました。

江戸幕府が開かれ平和な世になると、足利では地元の有力者である小林十郎左衛門が代官となりました。

十郎左衛門は法玄寺の再興をを決意し、慶長11年(1606)当山を浄土宗の寺として再建しました。

平成21年7月 浄土宗 法玄寺 (境内掲示より)

鑁阿寺:蛭子堂(ひるこどう)

鑁阿寺:蛭子堂(ひるこどう)北条時子を祀る鑁阿寺境内にある蛭子堂です。

法玄寺の詳細は、足利まちなか寺院:高福寺・法玄寺・三宝院の御案内 2 【足利まちなか寺院:法玄寺】

鑁阿寺:蛭児堂の詳細は、国宝「鑁阿寺」:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」4 【国宝:鑁阿寺】<鑁阿寺:おひるこさま>

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<⑩ 法玄寺:北条時子姫の墓所がある>を御覧ください。

【⑪ 高福寺】:足利市家富町

高福寺本堂

高福寺本堂高福寺(曹洞宗)宗牯和尚創建

一位置

本市西根に在り。祥林山と號す。長林寺末、本尊は、阿弥陀如来。檀徒二百六十餘戸あり。二沿革

後天王の萬治二年(紀元二三一九年)五月十五日、牛堂宗牯和尚、長林寺第十二世創建。かつて火災に罹り、舊記古録を存せず。現在は第十六世武井周峯なり。三什賓

近衛三藐院筆「趙州狗子」の書、田崎草雲筆と称する龍頭観音(墨繪)の軸物、及び故司法大臣横田千之助の書あり。足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 p.1,213

<高福寺:基本情報>

| 名 称 | 祥林山 智願院 高福寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2523 |

| 電 話 | 0284-21-6206 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約15分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約16分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約29分 |

| 駐車場 (無料) |

● たかうじ君広場駐車場:35台 (うち軽自動車11台)無料足利市営巴町駐車場:36台 ● 通二丁目広場駐車場 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 32番札所 |

<高福寺:境内>

高福寺:掲示板

高福寺:掲示板

高福寺;六地蔵

高福寺;六地蔵

菩薩像と地蔵堂(菩薩像)

菩薩像と地蔵堂(菩薩像)本堂の右手には、六地蔵、思推菩薩、蓮華手菩薩などの石仏があります。

高福寺:思推菩薩

高福寺:思推菩薩

高福寺:蓮華手菩薩

高福寺:蓮華手菩薩<高福寺:武井哲應和尚と相田みつを>

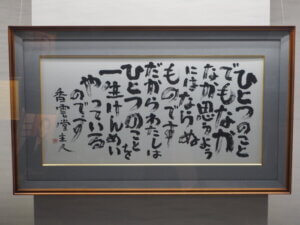

ひとつのことでも/1962年 (有)香雲堂本店様 相田みつを ふるさと展 より

ひとつのことでも/1962年 (有)香雲堂本店様 相田みつを ふるさと展 より高福寺に贈られた「相田みつを美術館のお知らせ」

NHKラジオ第2 「声でつづる昭和人物史~相田みつを」こころの時代で放送された音源が2週にわたって放送されました。

平成4年(1992)12月17日放送から「わが師を語る 武井哲應の教え」

● 第1回 3月7日(月)PM8:30~PM9:00

* 再放送 3月14日(月)AM:10:00~AM10:30

自分の人生哲学の根っこになったのは、戦死した2人の兄と師事した 武井哲應で、しっかりと自己を見つめる禅の教えを学んだことなど・・・。

● 第2回 3月14日(月)PM8:30~PM9:00

* 再放送 3月21日(月)AM10:00~AM10:30

武井哲應師の教えとは、「本当の公平とは、受ける側が

公平感を味わうもの・・・」とか、

毎日の生活の中では「人のせいにしない」「勝ち負けを考えない」といった生き方が大事だという話を相田みつをの貴重な肉声で放送します。

インターネット(ラジオ配信アプリ)で1回目より聴く事ができます。 NHK らじるらじる 聴き逃し高福寺 令和4年3月18日

心の道しるべ:中央通り(通二丁目)

心の道しるべ:中央通り(通二丁目)高福寺を示す歩行者案内板「心のみちしるべ」に記された書道家「相田みつを」の書です。

高福寺周辺の「心のみちしるべ」4箇所に、「相田みつを」の書が掲示されています。

詳細は、足利まちなか散策『心のみちしるべ』:回遊サインの名言を解説を御覧ください。

高福寺の詳細は、

足利まちなか寺院:高福寺・法法玄寺・三宝院の御案内

1 【足利まちなか寺院:高福寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<㉜ 高福寺:著名人たちが参禅した寺>を御覧ください。

【⑫ 利性院・えんま堂】:足利市井草町

利性院閻魔大王の門

利性院閻魔堂の門は、鑁阿寺の西堀(井草通り:県道208号)に面しており、閻魔堂は、井草通り商店街の路地を入ったところにあります。

利性院閻魔堂

利性院閻魔堂

閻魔大王坐像

閻魔大王坐像

<利性院閻魔堂の縁起:境内由緒書>

利性院(閻魔堂)は、瑠理山醫王寺と号し、本尊は薬師如来で、巴町にある法玄寺の末寺です。

現在は、高さ約2mの閻魔大王坐像が正面に奉られ、井草の閻魔様と親しまれています。

毎年1月16日・8月16日には大祭が行われ、「交通安全」や「学業成就」などに御利益があり、近隣の信仰の厚い方々で賑わっています。

当お寺は、幾度かの火災で記録が消失してしまい、詳しいことは分かっていませんが、古老の云い伝えや僅かな資料によりますと、明暦年間(1655~1657)

勧譽善察和尚の創建と伝えられ、明治25年2月の大火においては堂宇が焼失したのにもかかわらず、信徒の方の機転により閻魔様の頭部のみが救われたと言い伝えられています。

また、明治の大火で焼失した堂宇は、信徒等の寄付により、同年中に再建され、平成21年8月には、法玄寺住職や信徒の方々の尽力により平成の閻魔堂が完成しました。

お堂の西側には、珍しい六地蔵石灯籠や五輪塔等の石造物が奉られており、往時の信仰の深い方々の賑いが想像されます。

閻魔大王は、中国の道教の神で地蔵菩薩の化身とも言われ、地獄に墜ちた方でも地蔵菩薩が救い出すと云う信仰です。

境内由緒書 より

<利性院(閻魔堂):基本情報>

| 名 称 | 瑠璃山 醫王寺 利性院 (法玄寺の末寺) |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 御本尊 | 薬師如来 |

| 所在地 | 〒326-0811 足利市井草町2388 |

| 大 祭 | 1月16日 8月16日 |

| 電 話 | 0284-22-0181(ウチダメガネ) |

| 参観・開館時間 | 10:00~18:30 ウチダメガネ(定休日) 水曜日・第3日曜日 |

| 料 金 | 無料 |

| アクセス | 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約10分 JR両毛線足利駅:徒歩約10分 北関東自動車道足利IC:訳10分 東北自動車道佐野藤岡IC:訳30分 |

| 駐車場 (無料) |

● 閻魔堂:2台 ● 足利市通二丁目多目的広場 ● たかうじ君広場駐車場 終日開放 35代(内:軽自動車11台) https://www.ashikaga-kankou.jp/access/parking |

| 特記事項 | 御朱印・御札・御守は、 ウチダメガネで受けられます。 |

<利性院閻魔堂:1月大祭>

利性院:閻魔大王坐像

利性院:閻魔大王坐像毎年1月16日と、8月16日には大祭が開催されます。

この両日は閻魔様もお休みで、地獄の釜の蓋が開く日といわれています。

利性院閻魔堂:大祭(1月16日)

利性院閻魔堂:大祭(1月16日)リズミカルな太鼓の響きに合わせて、家内安全・無病息災・厄難消除・学業成就の御祈願が行われます。

利性院閻魔大王坐像と上人

利性院閻魔大王坐像と上人利性院(閻魔堂)は、瑠理山醫王寺と号し、本尊は薬師如来で、巴町にある法玄寺の末寺です。

大祭は、法元寺住職 和田幸信上人と、従兄弟で長野の

長谷寺(ちょうこくじ)住職 小林育道上人により挙行されました。

足利市巴町:法玄寺の詳細は、

足利まちなか寺院:高福寺・法玄寺・三宝院の御案内を御覧ください。

足利まちなかご利益マップ:閻魔④様

足利まちなかご利益マップ:閻魔④様利性院閻魔堂の詳細は、

利性院(えんま堂):地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」を御覧ください。

【⑬ 鑁阿寺】:足利市家富町

鑁阿寺:本堂(大御堂)

鑁阿寺:本堂(大御堂)鑁阿寺(呻吟宗)足利上総介義兼開基

一位置

金剛山鑁阿寺は、足利市家富町に在り。真言宗豊山派に属する特殊の本山にして、一山地なり。本尊は、大日如来・薬師如来・千手観音の三尊なり。

檀家なし。

鑁阿寺:本堂の須弥壇

鑁阿寺:本堂の須弥壇二沿革

第一創建年代より、室町幕府時代に至る。一鑁阿寺起源

足利陸奥判官義家の子、上総介義兼、北条時政の女時子(頼朝の室政子の妹)を娶り、左馬頭義氏を生む。源頼朝、兵を伊豆に起すや、義兼之を援く。

文治5年(起元1849)義兼、其の居館の貴台に、持佛堂一宇(後の大御堂)を建立す。(以下略)

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,141~1,142

<鑁阿寺:基本情報>

| 正式名称 | 金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗 大日派 |

| 御本尊 | 大日如来 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

| 電 話 FAX |

0284-41-2627 0284-41-1136 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利ICから10分 JR両毛線足利駅から徒歩10分 東武足利市駅から15分 |

| 公式URL | http://www.ashikaga-bannaji-org/ |

| 営業時間 | 午前9:00~午後4:00 |

| 収容台数 | 乗用車50台 |

| 駐車場 | 境内(無料) |

| 足利三十三観音霊場巡り | 33番札所 |

<鑁阿寺:境内>

鑁阿寺正門(西門)

鑁阿寺正門(西門)

鑁阿寺東門

鑁阿寺東門

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)

多宝塔

多宝塔

経堂(一切経堂)

経堂(一切経堂)<鑁阿寺:文化財>

| 文化財 | 指定物品 |

|---|---|

| 国 宝 | 本堂(大御堂) |

| 国指定重要文化財:建造物 | 鐘楼、経堂(一切経堂) |

| 〃:書 跡 | 紙本墨書 仮名法華教、 鑁阿寺文書(615通) 紙本墨書 魯論抄 |

| 認定重要美術品:工芸品 | 青磁浮牡丹 香炉・花瓶 金銅鑁字御正体 |

| 栃木県指定文化財:建造物 | 多宝塔、桜門、東門及び西門 御霊屋、太鼓橋 |

| 〃:天然記念物 | イチョウ |

| 〃:歴史資料 | 巡礼札 |

| 〃:工芸品 | 太刀銘 家俊、花鳥文刺繍天鵞絨 青磁人物燭台、金剛透釣燈篭 刀(薙刀直し) |

| 〃:書 物 | 大般若経、紺紙金字法華経 |

| 〃:彫 刻 | 木造 足利歴代将軍坐像 木造 金剛力士立像 |

| 〃:絵 画 | 絹本墨画 雲龍図、 絹本著色 釈迦八大菩薩像、 絹本著色 涅槃図、 絹本墨画 淡彩不動明王二童子像 絹本著色 真言八祖像 絹本著色 弘法大師四所明神像 |

数多くの国宝と文化財を所蔵する寺です。

足利市内にある足利氏ゆかりの寺院は、ここ鑁阿寺が中心となって建立されています。

鑁阿寺:大いちょう

鑁阿寺:大いちょう

鑁阿寺の詳細は、

国宝鑁阿寺:地元足利から御案内「歴史と伝説の散歩道」

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<㉝ 鑁阿寺:真言宗 大日派の本山>を御覧ください。

【⑭ 徳正寺】:足利市本城3丁目

徳正寺:本堂

徳正寺:本堂

徳正寺:須弥壇

徳正寺:須弥壇行基山 徳正寺は、天平3年(731)、奈良時代の高僧行基上人によって開かれました。

古くから足利では虚空蔵様と呼ばれて親しまれ、毎年1月13日には『まゆ玉市』が開かれています。

昔は養蚕が盛んなこの地で「蚕や繭が育つように」という行事でしたが、近年では「織物・家業が繁盛しますように」と商売繁盛を願い、参道では「まゆ玉」が売られ、大勢の人で賑わいます。

行基山 徳正寺HPより

<徳正寺:基本情報>

| 名 称 | 行基山 福智院 徳正寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2090番地 |

| 電 話 | 0284-21-5797 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約16分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約15分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

<徳正寺:虚空蔵堂>

徳正寺:虚空蔵堂

徳正寺:虚空蔵堂

徳正寺虚空蔵堂:須弥壇

徳正寺虚空蔵堂:須弥壇1月13日、恒例の「まゆ玉市」が行われます。

例年、徳正寺の境内や参道には、商売繁盛や家内安全を願う参拝者で賑わいます。

徳正寺には、虚空蔵菩薩像が祭られており、市は江戸時代中期(1789年)、同像を修復した際に始まったと伝えられています。

現在に至るまで、280年の歴史的伝統行事となっており、市が継続的に行われているのは、全国でも珍しいといわれています。

参道や境内では、色とりどりの「まゆ玉飾り」、「だるま」、「招き猫」などの縁起物や、

一年の無事を祈る「お札」、「お守り」などが勢揃いします。

徳正寺の詳細は、

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内

11 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑨ 徳正寺】を御覧ください。

【⑮ 法楽寺】:足利市本城3丁目

法楽寺:本堂

法楽寺:本堂京都の銀閣寺を模している美しい本堂です。

正義山 法楽寺は、足利義氏によって建長元年(1249)に草創された。

法楽寺の山号と寺号は義氏公の法名「法楽寺殿正義大禅門」に因る。

天文年間(1532-54)の火災後、法楽寺は太岫玄修和尚によって弘治3年(1557)、曹洞宗として再興される。

その後正徳2年(1712)二代足利藩主戸田忠囿は、法楽寺を戸田家の菩提寺としたが、万延元年(1860)再度の火災を被ってしまう。

足利の伝説「片葉の葦」は、法楽寺山門外にあった「阿弥陀ヶ池」にまつわるものである。

曹洞宗 正義山 法楽寺 由緒

<法楽寺:基本情報>

| 名 称 | 正義山 法楽寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2067番地 |

| 電 話 | 0284-21-5884 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約25分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約25分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 特記事項 | ・志納料:お気持ちを納める。 御朱印(書き置き)実施日 ・第1第3水曜日/月 10:00~15:00 ・第2第4日曜日/月 13:00~16:00 ・B6(128×182mm) ・A6(105×148mm) (2種類から選択) ・2~3ヶ月おきに御朱印の 絵を変更予定。 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 11番札所 |

<法楽寺:片葉の葦>

法楽寺:山門

法楽寺:山門法楽寺大門の左手側前に、10㎡ほどの池があって、弥陀の池(阿弥陀ヶ池)と呼ばれていました。

現在では、埋め立てられてしまいました。

いい伝えによると、義氏が引退してここに居を構えて間もないある夜のこと、夢の中にあらわれた阿弥陀如来から、「早く池の中から出してくれるように・・・」というお告げをうけました。

さっそく、池をさらったところ、底の方から泥にまみれた仏像が出てきたので、これを本尊として法楽寺を造営したということです。

義氏は、この池を弥陀の池と名づけ、「浮世をば、渡良瀬川に みそぎして

弥陀の池辺に 住むぞうれしき」と詠じています。ところで、この弥陀の池に生える葦は、どういう理由かわかりませんが、片方にしか葉がないため「片葉の葦」と尾ばれて、足利の七不思議にあげられています。

台 一雄 (1997).足利の伝説 岩下書店 pp.164-167

<法楽寺:境内>

法楽寺:鐘楼

法楽寺:鐘楼

山から望む法楽寺

山から望む法楽寺と市内の風景

山から望む法楽寺と市内の風景法楽寺の詳細は、

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内

12 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑩ 法楽寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<⑪ 法楽寺:「片葉の葦の伝説」とは>を御覧ください。

【⑯ 樹覚寺】:足利市本城3丁目

樹覚寺:参道と山門

樹覚寺:参道と山門樹覚寺(眞宗)宗覺和尚創建

一位置 本市本城三丁目に在り、明石山樹覺寺といふ。眞宗本願寺派に属す。本尊は阿弥陀如来なり。

二沿革 孝明天皇の嘉永六年(紀元2513年)十月、越後の僧宗覺和尚の創建なり。

近年、檀家田村彦七其の他の寄進喜捨により、本堂・庫裡を改築し、山門・鐘樓を新築し、境内及び墓地の整理を行ひ、一山の面目ために更新せり。

現在、佐藤宗善、檀家百三十戸あり。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,223-1,224

現住職:佐藤 純英 和尚

<樹覚寺:基本情報>

| 名 称 | 明石山 樹覚寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土真宗本願寺派(西本願寺) |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2055番地 |

| 電 話 | 0284-21-4407 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約22分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約22分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約27分 北関東自動車道足利IC:14分 北関東自動車道佐野藤岡IC:34分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 特記事項 | 足利市で唯一の浄土真宗本願寺派の寺。 |

<樹覚寺:本堂>

樹覚寺:本堂の扁額

樹覚寺:本堂の扁額本堂の扉に貼られた参拝者への案内を拝見して、思わず心が温まりました。

「どうぞ、本堂に入ってお参りください」

樹覚寺本堂:須弥壇

樹覚寺本堂:須弥壇「どんな話も、聴いてくださる」

そんな優しい本堂の雰囲気に、ただただ感動します。

<樹覚寺:境内>

樹覚寺:あけし安穏道(納骨堂)

樹覚寺:あけし安穏道(納骨堂)

樹覚寺:あけし安穏堂「六字名号」

樹覚寺:あけし安穏堂「六字名号」親鸞聖人が「世の中安穏なれ、仏法広まれ」と願われた、誰もが心豊かに生きられる社会の実現を願っています。

樹覚寺 HPより

やさしい陽をあびる樹覚寺:鐘楼

やさしい陽をあびる樹覚寺:鐘楼

樹覚寺:こころの言霊

樹覚寺:こころの言霊「最後の 一瞬まで 今を 生きる」

樹覚寺の詳細は、

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内

13 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑪樹覚寺】を御覧ください。

【⑰ 心通院】:足利市本城1丁目

心通院:本堂

心通院:本堂

心通院:本堂の須弥壇

当寺は、永禄9年(1566)足利長尾五代目政長が、両親 憲長夫妻 菩提のため創建されました。

昭和38年 鉄筋立て八角形の本堂を再建しました。

釈迦牟尼仏をご本尊とし、「己を無にして、他のために尽くす」<利他行>に

生きる感謝報恩合掌の生活を教えとしています。ここに、海運、福寿、智恵の寿老人が祀られ、安産子育延命地蔵菩薩、ぼけ除け観音菩薩とともに、霊験あらたかなため、延命長寿、海運厄除け、家内安全等を願い、広く信仰されています。

境内 由緒書 より 抜粋

<心通院:基本情報>

| 正式名称 | 大圓山 心通院 (だいえんざん しんつういん) |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 御本尊 | 釈迦如来 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城一丁目1742番地 |

| 電話 | 0284-41-3202 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車8分 徒歩30分 東武足利市駅:車10分 徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:車15分 |

| (駐車場) | あり(無料) |

| 特記事項 | 御朱印は発行されていません。 |

<心通院:境内>

心通院:地蔵尊

心通院:地蔵尊

心通院の鐘楼

心通院の鐘楼

長尾氏墓所

長尾氏墓所

長尾氏墓所から臨む風景

長尾氏墓所から臨む風景心通院の詳細は、

足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間」コース

3 足利七福神めぐり:①【心通院】

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など13名所の御案内を御覧ください。

【⑱ 光明寺】:足利市田島町

光明寺(こうみょうじ):山門

光明寺(こうみょうじ):山門光明寺は、仏満禅師大喜法忻大和尚を開山とされるお寺です。

建立の正確な年代は不明ですが、仏満禅師示寂の年が西暦1368年と伝わることから創建はその後10年を超えない間では無いかと考えられます。

開山である仏満禅師は今川氏の出身であり同時代に活躍した足利尊氏と祖をひとつとする足利氏一門です。

尊氏は足利氏の始祖・足利義兼から数え八代目の直径子孫にあたり、仏満禅師は鎌倉幕府で活躍し足利氏繁栄の礎を築いた足利氏三代目・足利義氏公の長男・長氏から別れた兼康七代目の子孫にあたります。

(後略)萬壽山 光明寺 - ぼたん寺 - 光明寺の開山 より

<光明寺:基本情報>

| 名 称 | 萬壽山 光明寺 (まんじゅさん こうみょうじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 御本尊 | 釈迦如来 |

| 所在地 | 〒326-0061 足利市田島町1717番地 |

| 電 話 | 0284-41-8986 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:車10分 東武伊勢崎足利市駅:車15分 北関東自動車道足利IC:5分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 (無料) |

70台:山門前 |

| 催し物 | ぼたん祭り・精進料理・座禅会・ヨガ * 詳細は、光明寺HP を御覧ください。 |

<光明寺:本堂>

光明寺:本堂

光明寺:本堂 光明寺:本堂の扁額

光明寺:本堂の扁額

光明寺:須弥壇中央:本尊、釈迦如来像、右:達磨大師像 左:仏満禅師大喜法忻大和尚像

<光明寺:境内>

<光明寺:子育百壽地蔵尊>

光明寺:子育百壽地蔵尊

光明寺:子育百壽地蔵尊

光明寺:地蔵堂の前の水子供養塔

光明寺:地蔵堂の前の水子供養塔

光明寺:地蔵堂の前の水子地蔵

光明寺:地蔵堂の前の水子地蔵<光明寺水琴窟:光明の響>

光明寺水琴窟:光明の響

光明寺水琴窟:光明の響水琴窟の響きを聴いて、心が安らかになりました。

<光明寺:鐘楼>

光明寺:鐘楼 足利市重要文化財

光明寺:鐘楼 足利市重要文化財この鐘楼は寺の前西側に位置する。板張りの袴腰の上に吹き放しの鐘楼をのせた形で、袴腰上の床には高欄をめぐらしている。

屋根は入母屋造り、桟瓦葺き 天井を格天井につくる。

床から天井までは約2.8mあり、袴腰内側の天井より

やや高い。(中略)

光明寺:鐘楼の扁額

光明寺:鐘楼の扁額江戸時代中期、宝暦6年(1756)の建立とされているが、過去に二度の大改修が施され、屋根瓦、天井板、高欄、袴腰、階段などは新しい部材になっているものの、柱や床梁などの構造材は創建時のものである。

財団法人 足利市民文化財団 足利市教育委員会

境内由緒書より 抜粋

光明寺:鐘楼と石仏

光明寺:鐘楼と石仏光明寺の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺散歩コース:14名所の御案内を御覧ください。

【⑲ 浄因寺】:足利市月谷町

浄因寺本堂

浄因寺本堂栃木県指定 名勝 行道山浄因寺

行道山は今から約1,200年前、和銅年間に行基上人により開かれたと伝えられる。

その後、法徳禅師が禅寺とし、室町時代には、学問の道場として修行僧が多く集い〝関東の高野山〟と呼ばれた、

元和9年(1,623)には、雷火のため堂塔が焼失したが、幕府から寺領20石の朱印をうけ、往時の寺勢をもりかえした。

当時のおもかげは、木版刷りの文献などによって、うかがい知ることができる。

山頂に近い「奥の院」には、寝釈迦(石仏)を中心に多くの石仏(49院)や石塔が周囲をとりまいている。

ここは、行基上人が分骨入定された聖地である。

昭和60年9月 (財)足利市民文化財団

足利市教育委員会

<行道山 浄因寺:基本情報>

| 正式名称 | 行道山 浄因寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 所在地 | 〒326-0068 足利市月谷町1579番地 |

| 電 話 | 0284-43-3000(足利市観光協会) |

| アクセス | 北関東自動車道 足利ICから 約10分 〃 太田桐生ICから 約30分 東北自動車道 佐野藤岡ICから 約40分 JR両毛線足利駅から車で 約20分 東武伊勢崎線足利市駅から車で 約25分 路線バス(行道線)下車 徒歩で 約40分 |

| 駐車場 | 浄因寺への参道階段下に、普通車 約20台 * 駐車場から浄因寺まで、徒歩 約20分 |

| 参拝時間 | 自由 |

| その他 | 毎年、4月8日直前の日曜日に、「花たつり」 が行われます。「厄除け一杯めし」がふるまわれます。 |

*「厄除け一杯めし」:参拝者にお斎(とき)として出される筍御飯のことで、誰にでも、どんな理由があっても一杯と決められています。

一杯めしは、中国の五台山の例にならった行事だそうですが、その起源は明らかではありません。

この一杯めしを食べると、現世での災難を逃れ、死後、極楽へ行けると言い伝えられています。

* 斎(とき):寺などでいう食事のこと。食すべき時の食事の意。

* 五台山:中国山西省五台県の東北にある五つの峰をもつ山。

最高峰は3,400m。

四川省の峨眉山、浙江省の天台山とともに中国仏教三霊場の一つ。

<浄因寺:境内>

本堂前の鐘楼

本堂前の鐘楼二つ目の山門を過ぎると、間もなく鐘楼が見えてきます。

鐘楼を過ぎると、右手側に庫裡(くり)と本堂があります。

<浄因寺:清心亭>

清心亭

清心亭本堂前の「本堂跡礎石群」の奥に、葛飾北斎の『足利行道山雲のかけ端』

として描かれた「清心亭」があります。

清心亭は、巨石の上に建てられた茶室で、古くから文人墨客が多く訪れ有名です。

天高橋

右手側の岩場から、切通しに架かった天高橋(てんこうきょう)です。

天高橋を渡って、清心亭に入室します。

かつて、葛飾北斎が描いた『足利行道山雲のかけ橋』で全国に広く紹介されています。

残念ですが、台風による被災のため、モノレールの運行と清心亭の拝観は、

当面の営業が中止されていました。

<浄因寺:熊野心月堂>

熊野心月堂

熊野心月堂浄因寺本堂の横の階段を進むと、熊野心月堂(熊野社)があります。

<行道山:浄因寺 奥の院「寝釈迦」へ>

石尊山見晴台と寝釈迦の道標

石尊山見晴台と寝釈迦の道標(浄因寺から尾根に向かうと、この道標があります)

寝釈迦に向かう尾根の道です。

展望スポット

展望スポット途中にあった、展望スポットです。

みなさんは、行道山十勝を御存知でしょうか。

それは、阿吽の滝、母止石、宿竜池、雨請台、不明堂、涅槃台、地蔵嶽、天高橋、清心亭、雷電窟をいいます。

寝釈迦は、このうちの涅槃台に安置されています。

<行道山:奥の院「寝釈迦」>

石仏群(奥の院)

行道山(剣が峰)山頂付近には、石仏群があります。

寝釈迦の上をおおうように枝を伸ばした大きな松は、「天蓋の松」と呼ばれています。

* 天蓋:仏像の頭上にかざす蓋(きぬがさ)のこと。

天空にあって、常に仏の頭上にある。

「奥の院」は、行基上人(後に大菩薩)が分骨入定された聖地です。

岩場

石仏群は、岩場の上に鎮座しています。

あまりにも多い石仏(49院)のため、初めて来られた方は寝釈迦を探すのに、

戸惑ってしまいそうですね。

しかし、それも一つの楽しみとして、みんなで探してみましょう。

寝釈迦

寝釈迦長さ65cmほどの小さな寝釈迦です。

右手を枕に西向きに寝ています。

「想像より小さかった」と思われるほど、がっかりする方も多いようです。

しかし、この根釈迦を侮ってはなりません!

私たち地元の言い伝えによると、昔、寝てばかりいらっしゃるお釈迦様を気遣って、

石仏を立てた人がおりました。

また、ある近所の子どもたちが遊びで、お釈迦様を立てたこともありました。

その結果は、いずれも悲惨な災いを被ってしまったとのことです。

このように、多くの寝釈迦伝説は、今でも、現実の話として、伝えられているのです。

でも、見るからに、かわいらしい寝釈迦ですよね。

ある日、突然、連れ去られたこともあったくらいです。

展望スポットから臨む風景

展望スポットから臨む風景行道山 浄因寺の詳細は、

足利 行道山:浄因寺の清心亭と寝釈迦を御覧ください。

【20 光得寺】:足利市菅田町

光得寺(こうとくじ):山門

光得寺(こうとくじ):山門

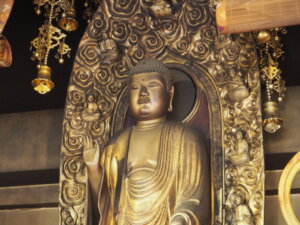

光得寺:本堂

光得寺:本堂寺伝によれば、開山は、鑁阿上人 勅謚赤御堂八幡大菩薩(足利義兼公)、開基は、光得寺殿正義大禅定門(足利義氏公)である。

寺内にある厨子入大日如来座像、五輪塔、寺外墓地地蔵堂の黒衣地蔵は、開山、開基、足利氏、及び樺崎八幡宮、法界寺に縁のものであるが、明治時代に当寺に移されたと考えられている。(後略)

菅田山 光得寺 境内由緒書より抜粋

<光得寺:基本情報>

| 正式名称 | 菅田山 光得寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗妙心寺派 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 観世音菩薩 勢至菩薩 |

| 所在地 | 〒326-0007 足利市菅田町892番地 |

| 電 話 | 0284-41-1978 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:タクシー15分 東武伊勢崎線足利市駅:タクシー15分 北関東自動車道足利IC:1分 |

| 駐車場 | あり無料(境内) |

<光得寺:大日如来坐像>

樺崎寺(樺崎八幡宮:西隣)が明治の神仏分離令で廃寺となり、八幡境内大日堂に安置されていた運慶作とされる大日如来坐像(國重要文化財)や、五輪塔(19基)が法縁のある当寺に移されました。

現在、大日如来坐像は、東京国立博物館に寄託されています。

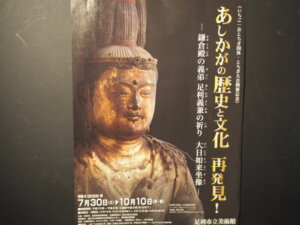

大日如来坐像公開ポスター

大日如来坐像公開ポスター2022年7月30日~10月10日、足利市立美術館において、《あしかがの歴史と文化 再発見!》- 釜浦殿の義弟 足利義兼の祈り 大日如来坐像 -

と題して、32年ぶりの里帰りとなった大日如来坐像が、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」開催記念で行う足利市立美術館の企画展で展示されました。

* 本展は国立博物館収蔵品貸与促進事業の特別協力を受けるとともに、公益財団法人 足利市民文化財団40周年記念事業の一環として実施されました。

<光得寺:五輪塔>

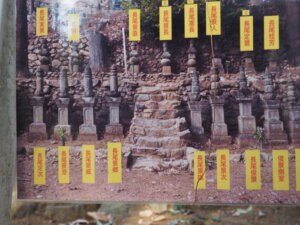

光得寺:五輪塔の覆屋(光得寺境内)

光得寺:五輪塔の覆屋(光得寺境内)光得寺の五輪塔群は、その特徴から鎌倉時代後期から室町時代につくられた足利氏歴代と、重臣の供養塔です。

光得寺:五輪塔

五輪塔は、光得寺境内西側の囲い屋の中に、2列に並んで安置されています。

光得寺:五輪塔の説明板

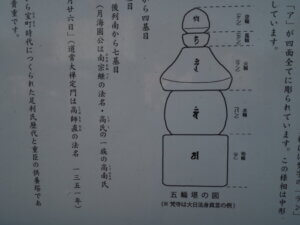

光得寺:五輪塔の説明板五輪塔は、主に供養塔やお墓として使われる塔の一種です。

密教の教理に基づいて作られた形で、上図のように上から空・風・火・水・地という五大と呼ばれる宇宙を構成する5つの元素を表現しています。

この五大で形成された五輪塔で供養することによって、故人は宇宙(五大)に還元され、極楽浄土に往生できるとされています。

<光得寺:境内>

光得寺:境内の仏像

光得寺:境内の仏像境内に安置されていた仏像のお顔が、あまりにも優しく思わず引き寄せられてしまいました。

光得寺:六地蔵尊

光得寺:六地蔵尊山門の前にある六地蔵尊と地蔵菩薩です。

光得寺:地蔵菩薩像

光得寺:地蔵菩薩像合掌して感謝すると、心が安まりました。

光得寺の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺散歩コース:14名所の御案内を御覧ください。

【㉑ 善徳寺】:足利市大町

善徳寺(ぜんとくじ):山門と鐘楼

善徳寺(ぜんとくじ):山門と鐘楼

善徳寺:本堂

善徳寺:本堂善徳寺(臨済宗)尊氏将軍開基

一位置

本市大町、尋常小学校東校の東に在り。東光山善徳寺と號す。

往古は、鎌倉圓覺寺末、後、行道山浄因寺末たりしが、明治27年、京都妙心寺派に屬す。

現時は、同派別格地一級の寺格たり。

古くは、毛野村岩井にありしが、慶長年中(紀元2256-74)現在の地に移轉せり。

本尊は、薬師如来にして、檀戸五百あり。

尋常小学校東校:現在の史跡足利学校

善徳寺:本堂の扁額

善徳寺:本堂の扁額二沿革

『寺記』によれば、當山の開基は、足利尊氏にして、開山は佛満禅師といふ。佛満禅師は、鎌倉圓覺寺の開山佛光國師四世の法孫にして、建長・圓覺・浄智の各山に歴住せしことあり。

其の血統は、足利氏の支流なる今川氏にして、今川基氏の子法圻なり。禅師は鎌倉續燈院の開山にして、當寺の外、北郷村田島光明寺も、亦創建せり。

善徳寺:山門

善徳寺:山門當山安置の本尊薬師如来は、今川了俊の父範國(禅師の實弟)の持念佛にして、恵心僧都の作と傳ふ。

範國は、正平20年、(貞治4年・紀元2025)4月毎日卒。

年69。兄佛満禅師の示寂に先立つこと4年なり。

正平13年(延文3年・紀元2018)4月、尊氏薨去の後、其の木坐像及び霊牌を安置すといふ。

但し現在の坐像は、後代の作ならむ。霊牌には「等持院殿贈大相國一品仁山義公大禅定門」とあり。

當時、圓覺寺の直末となり、宿坊を續燈院といふ。

善徳寺:本堂前の庭園

善徳寺:本堂前の庭園尚『寺記』によれば、當寺は、代々頭堂職を賜はり、正平23年(應安元年・紀元2028)9月14日、開山示寂の後、二百數十年間、圓覺寺の末寺たりしといふ。

後陽成天皇の慶長5年(紀元2260)、徳川家康関ヶ原合戦の前、結城秀康小山に在りて、

上杉影勝の進出を防止せむとするや、當山第10世丘甫和尚を陣中に召され、

吉凶勝敗の卜を仰付けられ、吉卦を得しに、果たして大捷せしかば、秀康是より、和尚を崇敬し、種々の下賜品ありしといふ。

善徳寺:庭園

善徳寺:庭園中興の僧を、圭峯和尚といふ。

妙心寺末、出羽國米澤法泉寺の分法にて、名正天皇の寛永10年(紀元2293)3月、當寺住職となり、後光明天皇の正保3年(紀元2306)10月21日、示寂せり。

(過去帳)仁孝天皇の天保2年(紀元2491)正月、當寺は、足利學校と共に、火災に遇ひて、殿堂什寶等の多くの灰燼に附せり。

第廿一世紀天和尚之が再建を志し、刻苦悴礪、遂に現在の大伽藍、其の他を竣工せり。

現在柴田慈孝(曹庵)、寺門の繁栄と、法風の興隆とに努力し、享保19年(紀元2394)、天慧和尚の代に作りし鐘及び諦宗の代建造せる鐘樓を、焼失せるを嘆きて、再建を志し、大正13年4月、鐘及び鐘樓の落慶式を挙行せり。

善徳寺:鐘樓

善徳寺:鐘樓明治維新前には、寺内に常照庵・寶島庵の二寺ありしも、後、當寺に合併せらる。

當寺の定紋を㊁(足利紋)となすは、足利氏関係を示す爲ならむか。

足利氏家紋:二つ引兩(鑁阿寺大御堂)

足利氏家紋:二つ引兩(鑁阿寺大御堂)

善徳寺:境内稲荷社

善徳寺:境内稲荷社足利郡毛野村岩井本城の地蔵堂あり。

本尊は地蔵菩薩なり。

明治44年6月、境内佛堂として、その筋の許可あり。

尚地蔵堂には、「乳房地蔵尊」あり。

丈6尺の石造なり。

乳なき者祈願して、効驗著しといふ。

その由緒不明なるも、恐らく千年寺関係のものにはあらざるか。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,193-1,196

乳房地蔵の詳細は、

「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋

「赤城神社」のお隣「乳房地蔵尊」を御覧ください。

<善徳寺:基本情報>

| 正式名称 | 東光山 善徳寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 本 尊 | 薬師如来 |

| 所在地 | 〒326-0056 足利市大町1-2番地 |

| 電 話 | 0284-41-2890 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩6分 東武伊勢崎線足利市駅:徒歩11分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道太田桐生IC:30分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 | 太平記館観光駐車場(無料) |

| 足利三十三観音霊場巡り | 31番札所 |

<善徳寺:境内>

善徳寺関連記事は、

足利氏ゆかりの社寺散歩コース:14名所の御案内

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<㉛ 善徳寺:足利氏ゆかりの寺>を御覧ください。

【㉒ 助戸 龍泉寺】:足利市助戸町

龍泉寺 本堂

1月3日は、元三大師の例祭で、名物のダルマ市が開かれます。

不滅の法燈と釈迦如来坐像

不滅の法燈と釈迦如来坐像当寺は、元久2年(1205)3月の開創であり、権現堂と称し比叡山の末直寺です。

開山は、叡海地蔵上人様であり、足利厄除大師(あしかがやくよけだいし)として、

近郷近在の多くの人々の信仰をあつめています。叡海地蔵上人は、紀州那智(和歌山県)の人で、諸国の霊場巡礼を行っていました。

巡礼中、此の地(下野国足利郡)に霊感を感得し、一堂を建立して熊野権現を勧請し安置しました。

これが権現堂の由来となりました。

時に上人御年66歳、翌年元久3年、上人は当地において入寂(にゅうじゃく)しました。

室町幕府時代の末までは足利氏の帰依が厚く、特に第14代将軍足利義栄は当寺に、福聚(じゅ)山心性教院竜泉寺の号を定め、命により永禄11年、天台座主 ニ品応胤親王

(にほんおういんしんのう)より比叡山戒心谷の永大末寺に定められ、末寺十八寺を擁(よう)する地方の本寺格となった。

桃山時代に入り、足利城主長尾担馬守顕長は、当時の霊山を厚く帰依信仰し、館林に楞嚴寺、及び薬師12神将を寄進しました。

しかし、長尾家滅びし後、当山も衰退し、江戸正徳の頃、当山の元三大師(厄除け大師)を再興し、厄除けの守護仏として、その名を近郷近在に知られました。

元旦より2月3日は、大祭を就行します。

* 擁(よう)する:だきかかえる、いだく、所有する。

* 寺格(じかく):勅願寺・祈願時・門跡(もんぜき)寺院、

また、本山・別院・末寺などの類。

* 仏教寺院の寺格制度:一宗派の中心となって統轄する本寺、

(→本山)と、それに付属する寺院である末寺により構成

される重層的な制度および制度をいう。

<龍泉寺:基本情報>

| 正式名称 | 福聚山 龍泉寺 (ふくじゅさん りゅうせんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 御本尊 | 釈迦ぬお来 |

| 所在地 | 〒326-0044 足利市助戸1丁目652番地 |

| 電話 | 0284-41-5685 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:徒歩20分 東武足利市駅:徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道 佐野藤岡IC:20分 |

| 駐車場 | 無料(表門前):100台 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 29番札所 |

<龍泉寺:本堂>

龍泉寺:阿弥陀如来と不滅の法燈

龍泉寺:阿弥陀如来と不滅の法燈不滅の法燈

天台宗を開かれた「伝教大師様」が、今から1200年の昔、比叡山根本中堂の薬師如来の御宝前に「明らけく、後の仏の御世までも、光伝えよ法の灯しび」と、御心を込められて点灯された尊火です。この灯しびは、私たちに明るい知恵に満ちた人生と平和を願い転用され、油断のない人生を送ることの大切さを論された尊火であり、

昭和60年3月30日、比叡山延暦寺第253代天台座主猊(げい)下より、日本で第8番目に竜泉寺に分灯され、厄除け大師御宝前に御安置され、あかあかと灯されています。

* 猊(げい):仏のすわる座、高僧の座、狻猊(さんげい)、獅子のことなどの意味をもつ漢字。

元三大師坐像

元三大師坐像中央に、元三大師坐像、左に大黒天、右に不動明王が安置されています。

元三大師(912年~985年)は名を良源、大師号を慈恵大師と言いました。

「厄除け」「おみくじ」等は、お大師様が創始者であり、俗に元三大師と言われるのは、

正月三日に亡くなられたからです。当山に安置されている元三大師様は、「足利厄除け大師様」として親しまれ、

古くから近郷近在の多くの人々の信仰を集めています。

正月一日から七日にかけて大祭が開催され、「縁起ガラマキ式」「富くじ」「ダルマ市」等でたいへんにぎわっています。

正月以降も随時祈願を受け付けています。

水子観音菩薩

水子観音菩薩「父に慈恩あり、母に悲御あり」「人のこの世に生まれるは、父母をえにしとせり、「父あらざれば生まれず、母あらざれば育てられず」と。

この世に生命を受けながら、きずなを断った我が子の供養を致しましょう。

* 慈恩:いつくしみぶかい恩、厚い情け。

* 悲恩:身をもって我が子を抱きしめ守る母性愛。

聖観音菩薩

聖観音菩薩<龍泉寺:境内>

龍泉寺観音堂

龍泉寺観音堂

龍泉寺:観音菩薩像

龍泉寺:観音菩薩像

いぼとり地蔵

いぼとり地蔵龍泉寺の表門(山門:仁王門)から境内に入ると、すぐ左手側に、いぼとり地蔵が鎮座しています。

長寿健康観世音菩薩

長寿健康観世音菩薩御神木(楠:くすの木)がある観音堂の前に、長寿健康観世音菩薩が鎮座しています。

楠の西の広場では、正月に櫓(やぐら)が建ち「ガラマキ」が行われます。

龍泉寺は、関東三十三観音霊場:第二十四番札所とされています。

伝教大師尊像

伝教大師尊像観音堂と本堂の間に、伝教大師尊像が鎮座しています。

天台宗の開祖、総本山比叡山を開かれた伝教大師は、最澄上人様(766年~822年)であり、「悪事は己に向かえ、好事は他に与え、己を忘れて他を利するは、慈悲の極みなり」「一隅を照らす、是即ち国宝なり」と、人の道をさとられました。

すばらしい御言葉ですね。

仏教の慈悲は、キリスト教のアガペー(Agape)と似ています。

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)鐘楼の東側に、龍泉寺保育園があります。

十三仏霊場

十三仏霊場樹齢150年の藤棚の下には。十三仏霊場があります。

昔、この霊場ができる前は、針供養塔がありました。

龍泉寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

3 足利七福神めぐり:②【龍泉寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<㉙ 助戸 龍泉寺:御朱印をいただく間に美術館へ>

龍泉寺美術館については、

足利市内の美術館 おすすめ5選【まとめ】刀剣乱舞「山姥切国広」他を御覧ください。

【㉓ 萬福寺】:足利市大沼田町

萬福寺 参道

萬福寺 参道

萬福寺:本堂

萬福寺:本堂

萬福寺:扁額

萬福寺:扁額

東光寺:本堂須弥壇

東光寺:本堂須弥壇時宗大沼田山金蓮院萬福寺は、七百年以上の歴史ある寺院で、古墳群が散在する大沼田町大坊山麓の地に在ります。

昔、大沼山萬福寺と称し、後に大沼田山萬福寺となりました。

かつては、大沼田全域を一箇寺の大きな寺院でしたが。

世代の移り変わりと共に、現在に至ります。

<萬福寺:基本情報>

| 正式名称 | 時宗大沼田山金蓮院萬福寺 (じしゅう おおぬまたやま きんれんいん まんぷくじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 時宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0011 足利市大沼田町1436番地 |

| 電話 FAX |

0284-91-0251 0284-91-0435 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車13分 徒歩56分 東武足利市駅:車17分 徒歩70分 北関東自動車道 足利IC:13分 |

| 駐車場 | 無料 |

| 料金 | 志納料:300円(1面) |

| 特記事項 | 御朱印は、1面~6面まで対応可能。 最初の参拝の祭は、阿弥陀如来様の御朱印、2回目胃以降は佛様を選べます。 * 対応日は、SNS(インスタグラム、ツイッター)で予告します。 * 予約は不可です。 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 18番札所 |

<萬福寺:境内>

阿弥陀如来像と念仏小僧

阿弥陀如来像と念仏小僧参道入り口の阿弥陀如来立像(右)と、念仏小僧(左)です。

聖観音菩薩像

聖観音菩薩像

子育て・安産地蔵尊

子育て・安産地蔵尊

十三印塔

十三印塔

六地蔵尊

六地蔵尊萬福寺は、本堂に向かう参道の両側に、諸仏が鎮座しています。

霊験あらたかな、大坊山のふところに抱かれた自然豊かな寺院です。

萬福寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

4 足利七福神めぐり:③【萬福寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<⑱ 萬福寺:御朱印がユニーク>を御覧ください。

【㉔ 徳蔵寺】(ピンポン寺):足利市猿田町

徳蔵寺:山門

徳蔵寺:山門

徳蔵寺:本堂

当寺は、平安朝末の開創と伝えられています。

境内には、4つの文化財が保有されており、特に「五百羅漢尊」が有名で、

日本三大五百羅漢尊の1つとなっています。また、「千庚申塔」は県の民族重要文化財、「かな地蔵尊」は県の有形重要文化財です。

そして、「愛染明王像」は平安末期、慈覚大師円仁の作と伝えられ、市指定の文化財になっています。

<徳蔵寺:基本情報>

| 正式名称・通称 | 乾坤山 東燿光院 徳蔵寺 (けんこんざん とうようこういんとくぞうじ) ピンポン寺 |

|---|---|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0023 足利市猿田町9-3番地 |

| 電話 | 0284-41-8621 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車7分 徒歩35分 東武足利市駅:車12分 徒歩40分 東北自動車道 佐野藤岡IC:35分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:25分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 特記事項 (住職の一言より抜粋) |

ピンポン寺:お互いにピンポン玉のように、心を行ったり来たりさせ、人々が会話をはずませ、楽しめるような開放された皆様の寺として歩んできました。 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 22番札所 |

<徳蔵寺:本堂>

徳蔵寺 本堂の須弥壇

徳蔵寺 本堂の須弥壇御本尊は、阿弥陀如来(中央)、観音勢至菩薩、不動明王、愛染明王尊、魚籃観音、七福神、三面大黒天、釈迦涅槃図などが奉安されています。

阿弥陀如来

阿弥陀如来

観音勢至菩薩

観音勢至菩薩

魚籃観音(ぎょらんかんのん)

魚籃観音(ぎょらんかんのん)

愛染明王

愛染明王<徳蔵寺:4つの文化財>

<五百羅漢堂>

五百羅漢堂 1棟 (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)

五百羅漢堂 1棟 (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)<五百羅漢尊>

五百羅漢尊 513軀(く) (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)

五百羅漢尊 513軀(く) (栃木県指定有形文化財・昭和43年3月12日指定)<かな地蔵尊>

かな地蔵尊 1基 (栃木県指定有形文化財・昭和44年10月11日指定)

かな地蔵尊 1基 (栃木県指定有形文化財・昭和44年10月11日指定)

<千庚申堂>

千庚申堂

千庚申堂千庚申塔が安置されている庚申堂です。

<千庚申塔>

千庚申塔 1基(栃木県指定民族文化財・昭和52年2月15日指定)

千庚申塔 1基(栃木県指定民族文化財・昭和52年2月15日指定)<愛染堂・愛染明王>

愛染堂

愛染堂

愛染明王像 付厨子(ずし) 1軀 (足利市指定重要文化財・昭和61年3月13日指定)

愛染明王像 付厨子(ずし) 1軀 (足利市指定重要文化財・昭和61年3月13日指定)<徳蔵寺:境内>

鐘楼

鐘楼

十二支八体仏

十二支八体仏

手水舎

手水舎

石庭

石庭境内は、ピンポン寺の名にふさわしい、心の通い合う空間が広がっていました。

<徳蔵寺と茶室「物外軒」>

物外軒:秋の庭園から見た茶室

物外軒:秋の庭園から見た茶室足利市指定文化財に指定されている茶室「物外軒」(足利市通6丁目3165)は、

明治初年、現在の足利市猿田町にありました。

茶室「物外軒」は、長四郎三の邸宅にあり、後に、現在の場所に移設されました。

徳蔵寺には、長四郎三の墓所があります。

住職さんが特別に、墓所まで案内してくださいました。

(公開していないとのことでしたので、本稿では御案内のみといたします)

茶室「物外軒」については、

足利文化財公開!茶室「物外軒」と庭園に行こう!

徳蔵寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイ足利レンタサイクル・東:4時間」コース

7 足利七福神めぐり:⑥【徳蔵寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<㉒ 徳蔵寺:ピンポンのように心が通う寺>を御覧ください。

【㉕ 正善寺】:足利市常見町

正善寺:山門

本堂は、尊影権大僧都 延亭二年(1745)寂によって建立。当時のご本尊は、釈迦如来立像。

昭和46年、本堂の屋根の葺き替えと庫裡の建立。

昭和51年、日光山輪王寺より定朝(じょうちょう)様式の「阿弥陀如来坐像」を譲り受け、新しく当寺のご本尊として安置。

昭和53年、鐘楼堂落慶 鋳匠は人間国宝 香取正彦氏の弟子で、足利の鴇田力氏。

(銅は戦艦陸奥に使われていたもの)昭和56年、日光山より「弁財天」を勧請(かんじょう)正善寺古墳の石室に奉安。平成16年、「常見不動尊」奉安。

お寺が前方後円墳の上に建てられており、

石室から観音像が出土されています。

古墳は6世紀のもので、歴史的価値の高いものです。

僧都(そうず):僧官である僧網の一つ。

僧正に次いで僧侶を統轄するもの。

大僧都、権大僧都、少僧都、権少僧都の四階級があった。

僧網(そうごう):日本における仏教の僧尼を管理するためにおかれた僧官の職。

僧正(そうじょう):僧綱の最上位。

<正善寺 基本情報>

| 正式名称 | 明星山 神楽院 正善寺 (みょうじょうざん かぐらいん しょうぜんじ) |

|---|---|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0022 足利市常見町1-12-15番地 |

| 電 話 FAX |

0284-41-4555 |

| アクセス・その他 | JR足利駅:車8分 徒歩40分 東武足利市駅:車10分 徒歩50分 東武和泉駅:徒歩42分 東武福居駅:徒歩44分 北関東自動車道 足利IC:15分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| 料金 | 志納料:お気持ちをお納めください。 |

| 特記事項 | 直書きのみお渡し可。 ご住職不在の場合は対応できないため、事前確認がおすすめ。 |

| 足利三十三観音霊場巡り | 21番札所 |

本堂:須弥壇

正善寺の御本尊様(中央)阿弥陀如来坐像 馬頭観世音菩薩(左)、千手観世音菩薩(右)

正善寺本尊「阿弥陀如来坐像」

正善寺本尊「阿弥陀如来坐像」正善寺の阿弥陀如来は、昭和51年に日光山輪王寺より勘請(かんじょう)された仏像です。

身の丈約1メートル、当時、奈良博物館の館長、石田茂作氏の鑑定による書簡では、

鎌倉中期の制作とされ、日本で最初の仏師とされる定朝様式(じょうちょうようしき)の阿弥陀如来とされています。

一番の特徴はその「肉髻(にくけい)」で、通常は頭上のやや前にみえるかたちであるのがほとんどです。

正善寺の御本尊の肉髻は、頭頂におかれていて、その相は国内でも珍しいとされています。

また、光背も放射状に描かれており、阿弥陀来迎図にあるそのままの姿を表しています。

* 勧請(かんじょう):神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること。

* 肉髻(にくけい):髪を中央から左右に分けて、両耳のあたりで輪に束ねた上代の成人男子の髪の結い方。

* 髻(もとどり):髪を頭の上で束ねたものあどの意味をもつ漢字。

* 定朝(じょうちょう)様式:平安時代の仏師「定朝」にはじまる和様の仏像彫刻様式。

作風は、平明で静的・絵画的な様式。

* 阿弥陀来迎図(らいごうず):阿弥陀仏が、極楽への往生を願う人の臨終に際して、

その人のもとへ来迎するさまを描いた図。

正善寺:古墳

正善寺:弁財天が祀られている古墳

正善寺:弁財天が祀られている古墳正善寺は、前方後円墳のくびれ部に本堂が建ち、墳丘は墓地になっています。

後円部に南向きの横穴式石室があり、弁財天が祀られています。

鐘楼

鐘楼

山門前にある六地蔵尊

山門前にある六地蔵尊

正善寺:常見不動尊

正善寺:常見不動尊昔、正善寺のある足利市常見町のあき地で、土器のかけら拾いをして遊びました。

当時、縄目のついた土器のかけらや、黒曜石で作られた矢尻などを見つけては、

友達と歓声を上げて喜んだことを覚えています。

正善寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

6 足利七福神めぐり:⑤【正善寺】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<㉑ 正善寺:神秘的な古墳の中の弁財天>を御覧ください。

【㉖ 寺岡山元三大師】:足利市寺岡町

寺岡山元三大師:本堂

寺岡山元三大師:本堂

当山の正式名称は、寺岡山施藥院(せやくいん)薬師寺です。

寺伝によると、聖徳太子の命によって建立され、「下野八薬師」と称されていたと伝えられています。

江戸時代、崇保院宮前天台座主(ざす)准三后一品公寛法親王が上野東叡山寛永寺

(輪王寺門跡第六世門主)をされていた時、足利市寺岡町出生の亀田庄左衛門則重公が、

永年身命を賭(と)しての忠節を認められ【日本に三幅しか現存しない】元三慈恵大師尊影御真筆を拝領しました。

その後、尊影御真筆を寺岡山施藥院薬師寺に奉納するに至り、以来、寺岡山薬師寺は

寺岡山元三大師として厄除け・商売繁盛の祈願寺として、江戸の人々の信仰を受けました。檀家をとらず、祈願寺のみの寺院として歩んできた経緯には、当時の栄華と信仰の顕れが伺えます。

<寺岡山元三大師:基本情報>

| 正式名称 | 施藥院薬師寺 (せやくいん やくしじ) 寺岡山元三大師 (てらおかさん がんざんだいし) |

|---|---|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 御本尊 | 薬師如来 |

| 所在地 | 〒329-4213 足利市寺岡町871番地 |

| 電話 FAX |

0284-91-3236 0284-91-3441 |

| アクセス・その他 | JR富田駅:徒歩19分 東武足利市駅:車25分 徒歩120分 北関東自動車道 足利IC:20分 |

| 駐車場 | 500台 (無料) |

| 拝観・開館時間 | 御朱印授与 9:00~16:00(1月のみ~17:00) |

| 料金 | 志納料:反面300円 見開き:500円 |

| 特記事項 | 土日も含め御朱印対応可能。(平日仏滅はお休みとなります) 基本的に書置きをお渡ししています。 元三大師の御朱印のほか、七福神毘沙門天や不動明王・如意輪観音・文殊菩薩ばどの御朱印もあります。 |

施薬院:貧しい病人に薬を与え療養させる施設。

聖徳太子が仏教の慈悲の思想に基づき、その地に薬草を栽培し、けがや病気で苦しむ人を救うために四天王寺内に作ったと言われる施設。

如意輪観音:「如意」とは、意のままに智慧や財宝、福徳をもたらす如意宝珠という宝の珠。

「輪」は、煩悩を打ち砕く法輪。

本堂の須弥壇

本堂の須弥壇には、如意輪観世音菩薩、不動明王、出世三面大黒天などが安置されています。

如意輪観世音菩薩

如意輪観世音菩薩

不動明王

不動明王

出世三面大黒天:大黒天・毘沙門天(左)・弁財天(右)

出世三面大黒天は、豊臣秀吉公が三面大黒天に誓い、出世し天下人となったことから、出生三面大黒天と呼ばれるようになりました。

<寺岡山元三大師:境内>

<十二支八体仏>

十二支八体仏

十二支八体仏金文字で書かれたこの御朱印は、十二支八体仏のものです。(有名なライターによるものだそうです)

四天王の一仏で、別名「多聞天」とも呼ばれ、甲胃を身に着け、武将の姿で勇ましい顔を

しています。

除災招福・心願成就の神とされ、江戸時代以降は、勝負事にも、ご利益ありと崇められています。

<手水舎>

手水舎

手水舎参道の石段を上ると、手水舎があります。

龍の口から、水が出ています。

手水舎の龍

手水舎の龍<夢観音>

夢観音

夢観音本堂の相向かいに鎮座する夢観音です。

夢観音に、夢を切願すると叶えてくださると伝えられています。

<薬師堂>

薬師堂(瑠璃光殿)

薬師堂(瑠璃光殿)本堂の左隣にある薬師堂です。

薬師堂:須弥壇

薬師堂:須弥壇薬師堂には、御本尊の薬師如来像が安置されています。

寺岡山元三大師は、寺の通称で、祈願の祭の御本尊で、薬師如来とは別の存在になっています。

<如意輪観世音菩薩>

如意輪観世音菩薩

如意輪観世音菩薩如意輪観世音菩薩は、薬師堂の左隣に鎮座しています。

<結縁石(けちえんいし)>

結縁石(けちえんいし)

結縁石(けちえんいし)昔から縁ある人とは、赤い糸で結ばれているといわれます。

また、雛(ひな)はたまごからかえるのです。この結縁石は、それを表しております。

どうぞ元三大師さまとのご縁により、すべての良い縁が成就いたしますように

ご祈願しております。

| 結縁石の色 | 結べる縁 |

|---|---|

| 金色 | 金財運 |

| 白色 | 仕事運 |

| 桃色 | 恋愛運 |

| 緑色 | 健康運 |

| 黄色 | 家庭運」 |

赤い卵形の御神体にある「五縁」の中で、お願いしたい色の縁をなでながら、

ゆっくりと心の中でお願いしてください。なでている画像などは、お守りの代わりとなりますので、大切に保存してください。

<三十三身豆大師>

三十三身豆大師

三十三身豆大師如意輪観世音菩薩の右隣には、豆大師が、整然と鎮座しています。

元三大師の御朱印にも記されている角大師とともに、豆大師の護符はたいへん有名です。

寺岡山元三大師の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

5 足利七福神めぐり:④【寺岡山元三大師】

足利市の神社については、

八雲神社と足利23の神社めぐり【まとめ】

足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺~㉝ 鑁阿寺<完全解説>

<⑳ 薬師寺:かわいい動物の御朱印が大人気>を御覧ください。

どうぞ皆様、小京都足利へお越しください、お待ちしております。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…