日本遺産 史跡足利学校には、現代版字降松(かなふりまつ)があります。

疑問に思ったことを現代版字降松に質問してみました。

すると、さっそく字降松から回答が届きましたので、足利学校を御紹介する前に、この素晴らしい企画について最初にお知らせすることにしました。

そして、日本遺産 「史跡足利学校」の見どころや所在地、アクセス(所要時間)、駐車場、入場料などについても詳しく御案内いたします。

皆様が本稿を御覧になり、足利学校の全体像を把握いただけると幸いです。

そのため、長いコンテンツになりますが、どうぞ、目次や関連記事のリンクを御利用いただきながら、必要な部分を選択して御覧くださいね。

目次

- 1 【足利学校:松竹梅の伝説】

- 2 【足利学校:観光情報】

- 3 【足利学校:JRと東武線からの徒歩ルート】

- 4 【足利学校:歴史】

- 5 【足利学校:校内】

- 5.1 <足利学校:入徳門>

- 5.2 <足利学校:管理事務所>

- 5.3 <足利学校:旧・入校ゲート>

- 5.4 <足利学校入校:新・心のゲート>

- 5.5 <足利学校:ビデオシアター>

- 5.6 <足利学校:孔子立像>

- 5.7 <足利学校:學校門>

- 5.8 <足利学校:遺蹟図書館>

- 5.9 <足利学校:遺蹟図書館前の名木>

- 5.10 <足利学校:字降松(かなふりまつ)>

- 5.11 <足利学校:杏壇門(きょうだんもん)>

- 5.12 <足利学校:孔子廟大成殿(たいせいでん)>

- 5.13 <足利学校:釋奠(せきてん)>

- 5.14 <足利学校:南庭園>

- 5.15 <足利学校:方丈 外観>

- 5.16 <足利学校:庫裡(くり)>

- 5.17 <足利学校:庫裡の前の宥座之器(ゆうざのき)>

- 5.18 <足利学校:庫裡の土間>

- 5.19 <足利学校:展示コーナー>

- 5.20 <足利学校:脇玄関の孔子像>

- 5.21 <足利学校:書院>

- 5.22 <足利学校:蔵書>

- 5.22.1 <足利学校の国宝(指定書籍4種77冊)>

- 5.22.2 <国宝 宋刊本 文選(もんぜん)>

- 5.22.3 <国宝 宋版 尚書正義(しょうしょせいぎ) >

- 5.22.4 <国宝 宋版 礼記正義(らいきせいぎ) >

- 5.22.5 <国宝 宋版 周易注疏(しゅうえきちゅうそ) >

- 5.22.6 <年筮(ねんぜい) >

- 5.22.7 <年筮献上の日程>

- 5.22.8 <足利市指定重要文化財『足利学校記録』第87冊>

- 5.22.9 <足利市指定重要文化財 足利学校記録 雑記 第43冊 >

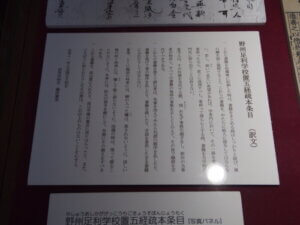

- 5.22.10 <『野州足利学校置五経疏本条目』 >

- 5.22.11 2023年:卯年にちなんで<特設コーナー >

- 5.22.12 『翻刻植物学』とその版木<特別展示 >

- 5.22.13 2024:『文選』織姫と彦星が記された最古の本<特別展示 >

- 5.23 <足利学校曝書(ばくしょ):実施概要>

- 5.24 <足利学校:北庭園>

- 5.25 <足利学校:裏門>

- 5.26 <足利学校:藤棚>

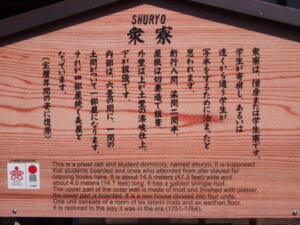

- 5.27 <足利学校:衆寮(しゅうりょう)>

- 5.28 <足利学校:上杉憲実(うえすぎ のりざね) 顕彰碑>

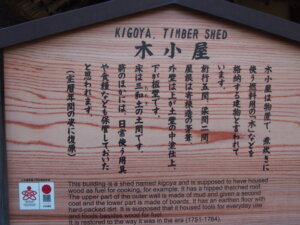

- 5.29 <足利学校:木小屋(きごや)>

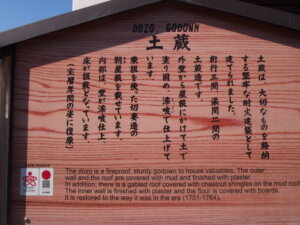

- 5.30 <足利学校:土蔵>

- 5.31 <足利学校:菜園場(サエンバ)>

- 5.32 <足利学校:北庭園側から望む風景>

- 5.33 <足利学校:土塁から望む風景>

- 5.34 <足利学校:歴代庠主(校長)・代官の墓所>

- 5.35 <足利学校:収蔵庫>

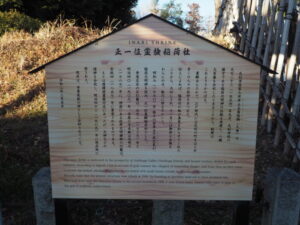

- 6 【足利学校:正一位霊験稲荷社】

- 7 【足利学校:門前マルシェ】

- 8 【足利学校:特別展<例>】

- 9 【足利学校:人気のマンホール】

- 10 【足利学校:紅葉とライトアップ】

【足利学校:松竹梅の伝説】

<松:字降松(かなふりまつ>

足利学校内:字降松

足利学校の学校門と杏壇門の間に、字降松(かなふりまつ)があります。

(校内の詳細は、後述いたします)

最初に字振松って何? という疑問にお答えします。

<足利学校:字降松の伝説>

字降松の伝説

学徒が読み方のわからない字や、意味の解らない言葉などを紙に書いてこの松に結んでおくと、翌日には、ふり仮名や注釈がついていたそうです。答えは、「九華」(きゅうか)が書いていたと言われています。

そうしたことから、「かなふり松」と呼ばれるようになったと伝えられています。

* 九華(1500~1578)とは、名は玉崗(ぎょくこう)、諱(いみな)は、瑞璵(ずいよ)、号は九華(足利学校での学徒名)、大隅国(おおすみのくに)(現在の鹿児島県の一部)にて生まれ、伊集院(いじゅういん)氏(島津氏の一支族)の出身です。足利学校第7代庠主(校長)

筆者は昔、この「字降松」の分枝を試み、勤務先の庭に、植えようとしました。

市長さんも協力してくださったのですが・・・。(松の分枝は困難と知って、やむなく断念しました)

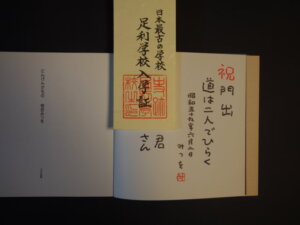

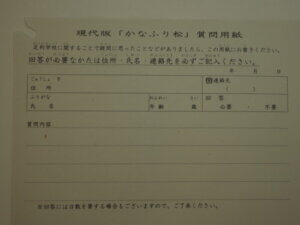

<足利学校:現代版字降松>

字降松のすぐ近く(方丈側に、「字降松質問箱」があります。

足利学校に関する質問を住所と名前を添えて投函すると、なんと、自宅に回答が送られてきます。

とても楽しくて勉強になるシステムですね。

このシステムを考えた人は、天才だと思いました。

筆者は感動のあまり、皆様にお知らせしたく、質問用紙をいただきました。

質問用紙は、遺蹟図書館でもらえますので、ぜひ御活用ください。

<竹:小野篁(たかむら)と竹伝説>

『耶馬台詩(歌行詩)』の注釈によれば、竹から生れたのはかぐや姫だけではなく、小野篁(おののたかむら)も竹から生れたとありますが、足利学校ではどのように伝えられているのでしょうか。(伝説を含む)

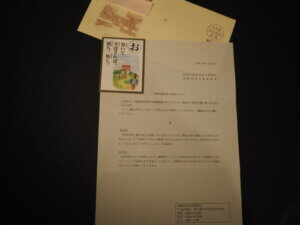

<現代板字降松からの回答>

足利学校には、小野篁について、創健者の一人という伝承はありますが、小野篁がどのような人かという伝承はありません。したがって、小野篁が竹から生れたというような話は伝説を含めて把握しておりません。

お忙しいところ、御回答いただきありがとうございました。

ライトアップされた小野篁坐像

ライトアップされた小野篁坐像小野篁坐、839年(平安時代)足利学校を創立するとの説があります。

このように、親しみ深い現代版字降松があります。

ぜひ、みなさんも御来校いただき、疑問に思ったことを質問してみてはいかがでしょうか。

きっと、楽しい課題研究になることでしょう。

足利学校:竹林

足利学校:竹林蛇足ですが、小野篁と竹の伝説は、7世紀後半から8世紀前半にかけて成立したと推測されている『邪馬台国風土記』に逸話が記されているようです。

いずれにしろ、足利学校には竹林があり、竹は常に伸び続けることや、しなやかな強さがあることから、学問の道に励む人々の心を励ます存在とされています。

足利灯り物語:足利学校

足利灯り物語:足利学校足利灯り物語の詳細は、

足利灯り物語:足利学校、鑁阿寺、織姫神社、物外軒を御覧ください。

<梅:西階の不断梅>

足利学校:西階の不断梅

足利学校:西階の不断梅松、竹とくれば、もちろん梅ですよね。

「孔子廟の西側の階段」ということで、「西階の不断梅」と呼ばれています。

なんだか、とても縁起のいい話になってきましたが、孔子廟(大成殿)の前庭には、不断梅が植えられています。

足利学校:「西階の不断梅」の開花

足利学校:「西階の不断梅」の開花この不断梅は、一般的な梅と同様に実をつけますが、その実はほとんど落ちないとされています。

なぜ実が落ちにくいかというと、不断梅の種子が他の梅に比べて大きく、樹上に長く残ることで、種子が十分に熟し、自然環境下でも発芽しやすいという説があります。

このような理由から、早春に咲く梅の花と、落ちない実ということで、多くの受験生が

合格祈願に訪れています。

そして、梅と言えば菅原道真公の「飛梅」が思い出されますが、いずれも学問と結びついていますね。

現在の足利学校「不断梅」の開花は、3月中旬頃です。(足利学校管理事務所:回答)

以上のように、松竹梅そろった縁起のいいお話の後、足利学校の詳細について御案内いたします。

足利学校:「西階の不断梅」

足利学校:「西階の不断梅」2023年3月9日現在の不断梅です。

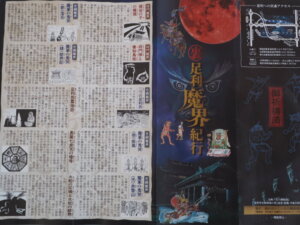

<裏・足利魔界紀行:足利学校 松竹梅の伝説>

足利の「怨霊」や「魔界」をテーマにしたガイドマップ

「裏・足利魔界紀行」が発行され、2023年3月1日から配布されています。

配布場所:足利商工会議所「友愛会館」、「太平記館」など。

足利学校 学業成就の松竹梅 霊験稲荷神社

小野篁:閻魔宮と往還した足利学校創始者 <抜粋>

詳細は、裏・足利魔界紀行を発行=縁がおいしい北の郷探偵団を御覧ください。

【足利学校:観光情報】

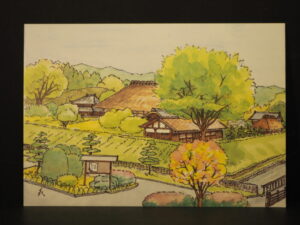

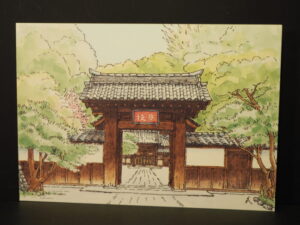

足利学校:長島喜一 画

足利学校:長島喜一 画絵はがき集『足利スケッチ散策』のお求めは、プロフィールを御覧ください。

<史跡足利学校事務所:元所長>

史跡足利学校事務所:所長 塩島 啓嗣 さん

史跡足利学校事務所:所長 塩島 啓嗣 さん今年度(令和5年)から史跡 足利学校の所長さんに就任された塩島啓嗣さんです。

この日は土曜日とあって。足利学校には多くの訪問者があり、車椅子でお越しになった訪問者に、やさしい言葉で気遣っていました。

そして、「足利学校来訪30万人」の抱負を延べていらっしゃいました。

また、このほど御退職となった前所長 立野公克さんに、心から感謝申し上げます。

<足利学校:所在地・問合わせ・ホームページ>

| 所在地 | 〒326-0817 足利市昌平町(しょうへいちょう)2338番地 |

|---|---|

| 問合わせ | 史跡足利学校事務所 電話:0284-41-2655 Fax:0284-41-2082 |

| 公式HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/ |

<足利学校:案内アプリ>

足利学校:まちなかご利益マップ

足利学校:まちなかご利益マップまず最初に、公式アプリを御案内いたします。

< SHISEKI ASHIKAGA GAKKO STARS TO DELIVER

A GUIDE APPLICATION >

お持ちのスマホが、足利学校を案内します。

(日本語、英語、中国語、韓国語)

<ダウンロード方法 HOW TO USE>

「スマホ オーディオツアー」’多言語音声案内ガイド)は、お持ちのスマホに、史跡足利学校のアプリをダウンロードしていただき、足利学校を御案内するアプリ

(4ヶ国音声ガイド)です。

Sumaho audio tour is an audio guide app of Ashikaga Gakko There are four languages versions. You can download and utilize the app on your smartphone.

1.Google Playで「足利学校」を検索。

2.アプリ詳細説明画面で「インストール」

ボタンを押してください。

1.App Store で「足利学校」を検索。

2.アプリ詳細説明画面で「インストール」

ボタンを押してください。

- アプリは無料ですが、ダウンロード時のみ通信料が発生します。通信料はご自身の負担になりますのでご了承ください。

- 通信の際の接続トラブルにつきましては、責任を負いかねます。

* 以上、足利学校パンフレットより引用しました。

<足利学校:営業時間と休業日>

足利学校稲荷社と足利学校への入口ゲート

足利学校稲荷社と足利学校への入口ゲートゲートの右手側に入場受付(事務所)があります。

| 4月~9月 | 午前9時~午後4時30分 |

|---|---|

| 10月~3月 | 午前9時~午後4時 |

| 休館日 | 原則第3水曜日 |

* 受付は、終了時間の30分前までです。

<足利学校:参観料>

| 一 般 | 480円(団体:400円) * 団体:20名以上 |

|---|---|

| 高校生 | 240円(団体:200円) * 団体:20名以上 |

| 小中学生(市外) | 120円(団体:100円) |

| 未就学児 | 無料 |

| 障がい者手帳提示者 | 無料 * 付き添い1名を含む |

| 電子決済 | Suica (スイカ)、 PASMO(パスモ)、PayPay(ペイペイ) |

<足利学校:アクセス・所要時間>

| 東北自動車道佐野藤岡IC | 15分 |

|---|---|

| 北関東自動車道足利IC | 15分 |

| 北関東自動車道太田桐生IC | 20分 |

| 北関東自動車道佐野田沼IC | 20分 |

<史跡足利学校:カーナビ入力情報>

| 名 称 | 史跡 足利学校 |

|---|---|

| 〒 | 326-0813 |

| 電 話 | 0284-41-2655 |

<足利学校:4つの駐車場(無料)>

| ① | 史跡足利学校多目的駐車場 | 〒326-0813 足利市昌平町2345 |

|---|---|---|

| ② | 太平記館観光駐車場 | 〒326-0053 足利市伊勢町3-6-4 |

| ③ | 通二丁目多目的広場駐車場 | 〒326-0814 足利市通2丁目2631-8 |

| ④ | 美樹館通り駐車場 | 〒326-0814 足利市通2丁目13-2 |

<①: 史跡足利学校多目的駐車場>

足利学校:多目的駐車場

足利学校:多目的駐車場史跡足利学校の東隣にある最も近い駐車場です。

| 収容台数 | 普通乗用車:8台 |

|---|---|

| 利用時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |

<②: 太平記館観光駐車場>

太平記館 観光駐車場

太平記館 観光駐車場

| 収容台数 | 普通乗用車:40台 大型バス:10台 |

|---|---|

| 利用時間 | 午前9時00分~午後5時00分 |

<③: 通二丁目多目的広場駐車場>

通二丁目多目的広場

通二丁目多目的広場

| 収容台数 | 普通乗用車:39台 |

|---|---|

| 利用時間 | 24時間(1回:3時間以内) |

<④: 美術館通り駐車場>

美術館通り駐車場

美術館通り駐車場

| 収容台数 | 普通乗用車:21台 |

|---|---|

| 利用時間 | 24時間(1回:3時間以内) |

【足利学校:JRと東武線からの徒歩ルート】

| ① | JR両毛線足利駅 | 足利学校まで:徒歩10分 |

|---|---|---|

| ② | 東武伊勢崎線足利市駅 | 足利学校まで:徒歩15分 |

<①:JR両毛線足利駅 からのルート>

<● JR足利駅下車:北口へ>

JR両毛線足利駅:北口

JR両毛線足利駅:北口

駅の待合室には、「あしかが輝き大使」である森高千里さんのコーナーが大きく掲示されています。

JR両毛線足利駅の電車発着メロディーも、 ♬『渡良瀬橋』♬ です。

<● 北口から足利駅入口交差点へ>

JR両毛線足利駅前ロータリー

JR両毛線足利駅前ロータリーJR両毛線足利駅北口を出ると、駅前ロータリーを渡る横断歩道があります。

横断歩道を渡り、「足利駅入口交差点」に向かいます。(北口から徒歩約1分)

JR両毛線「足利駅入口交差点」

JR両毛線「足利駅入口交差点」中央通り(県道67号線)を西に渡り、さらに中央通りに沿って西に進みます。

「足利駅入口交差点」の北西側に、歩行者用道標『心の道しるべ』:回遊サインがあります。

『心の道しるべ』:回遊サイン-

『心の道しるべ』:回遊サイン-『心の道しるべ』には、以下の案内が表示されています。

| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ← | フラワーパーク ASHIKAGA FLOWER PARK 栗田美術館 KURITA ART MUSEUM |

車で 20分 |

| → | 足利学校・鑁阿寺 市立美術館 ASHIKAGA GAKKO BANNAJI TENPLE ASHIKAGA MUSEUM OF ART |

500m 7分 |

| → | 織姫神社 ORIHIME SHRINE |

1.3km 20分 |

足利まちなかの『心の道しるべ』:回遊サインの位置・解説は、足利まちなか散策『心の道しるべ』:回遊サインの名言を解説を御覧ください。

<● 足利駅入口交差点から通一丁目交差点へ>

小さな交差点

小さな交差点地下道のある通一丁目交差点に向かう途中、小さな交差点を渡り、直進します。

<● 通一丁目交差点から「まちなか遊学館」へ>

地下道がある通一丁目交差点

地下道がある通一丁目交差点通一丁目交差点は、東西を走る中央通り(県道67号線)と南北を走る昭和通り(国道293号線)の交差点です。

通一丁目交差点

通一丁目交差点交差点の角(北東側)に、『心の道しるべ』:回遊サインがあります。

『心の道しるべ』には、以下の案内が表示されています。

| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ← | JR足利駅 JR ASHIKAGA STATION |

350m 5分 |

| → | 足利学校・鑁阿寺 市立美術館 ASHIKAGA GAKKO・BANNAJI TENPLE ASHIKAGA MUSEUM OF ART |

250m 3分 |

| ↓ | 太平記館 TAIHEIKI-KAN |

200m 3分 |

通一丁目交差点の国道293号線横断歩道を渡り、さらに西に進みます。

<● 通一丁目交差点から「まちなか遊学館」前へ>

足利まちなか遊学館前

足利まちなか遊学館前遊学館前には、3つ目の『心の道しるべ』:回遊サインがあります。

『心の道しるべ』:回遊サイン

地下道のある通一丁目交差点を中央通りに沿って、さらに西に向かうと、右手側に「足利まちなか遊学館」があります。

回遊サインは、まちなか遊学館の玄関前にあり、足利学校へ向かう「学校様通り」入口に立っています。

『足利まちなかご利益マップ』:学校さま

『足利まちなかご利益マップ』:学校さま『足利まちなかご利益マップ』による観光スポット案内は、

足利まちなかご利益マップ:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺など11戦を御覧ください。

| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ← | JR足利駅 JR ASHIKAGA STATION |

450m 7分 |

| → | 織姫神社 ORIHIME SHRINE |

950m 14分 |

| → | 市立美術館 ASHIKAGA MUSEUM OF ART |

250m 4分 |

<足利学校:ランチやお土産などの観光案内は遊学館で>

足利まちなか遊学館

足利まちなか遊学館足利まちなか遊学館内に、休憩スペース、トイレなどがあります。

館内では、足利学校周辺はもちろん、足利市の観光案内やお土産、おすすめランチなどの情報が満載です。

ぜひ、御利用くださいね。

足利まちなか遊学館内の御案内は、

足利観光案内・着付け体験は「足利まちなか遊学館」からスタート!を御覧ください。

学校さま通り入口

学校さま通り入口遊学館玄関の隣にある孔子立像と、学校さま通りです。

石畳の通りを進むと、突き当たりに史跡足利学校があります。

史跡足利学校入口:「入徳門」

史跡足利学校入口:「入徳門」

入徳門を入り、右手側にある管理事務所に入場受付があります。

下記の期間中、無料で参観できます。

日時:令和5年1月1日(日)~3日(火)午前10時~午後4時

参観場所:入徳門~大成殿前、南庭園が公開されます。

* 遺跡図書館、方丈は開館されません。

* 1月4日(水)からは通常どうり有料の公開となります。

<②:東武伊勢崎線足利市駅 からのルート>

以下で御案内の渡良瀬川に架かる「中橋」は、架け替え事業のため橋体の解体移設工事が行われます。

そのため、2024年秋から2028年春まで、最短でも3年と6ヵ月、同橋が通行止めになる見通しです。

* 迂回ルートについては、栃木県・足利市からの発表の後、当サイトでもお知らせいたします。

<● 東武伊勢崎線足利市駅下車 出口2へ>

東武伊勢崎線足利市駅出口2(北口)

東武伊勢崎線足利市駅出口2(北口)

足利市駅改札(構内)の手前に森高千里さんの「渡良瀬橋」展示コーナーがあります。

足利市駅の電車発着メロディーも、♬『渡良瀬橋』♬です。

『心のみちしるべ』:回遊サイン

『心のみちしるべ』:回遊サイン市駅出口2(北口)を出ると、回遊サインがあります。

論語が記されていますが、この口語訳等の解説は、

足利まちなか散策『心の道しるべ』:回遊サインの名言を解説を御覧ください。

| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ↑← | 足利学校・鑁阿寺 ASHIKAGAGAKKO・ BANNAJI TEMPLE |

1.0km 15分 |

| ↑← | 市立美術館 ASHIKAGA MUSEUM OF ART |

700m 10分 |

| → | あしかがフラワーパーク ASHIKAGA FLOWER PARK 栗田美術館 KURITA ART MUSEUM |

車で 20分 |

<● 出口2(北口)から東武駅北交差点へ>

東武駅北交差点

足利市駅出口2(北口)を出て、「中橋」を目指します。

北口から東武駅北交差点までは、歩道を進み徒歩1分です。

中橋を通る道路は「中橋通り」です。

横断歩道の手前には、「渡良瀬河川公園」の石碑と、最寄りの観光スポットを示す道標が立てられています。

市駅北交差点角にある石碑『渡良瀬河川公園』

市駅北交差点角にある石碑『渡良瀬河川公園』

市駅北交差点角の道標<足利学校・ばん阿寺 0.8km>

市駅北交差点角の道標<足利学校・ばん阿寺 0.8km>「渡良瀬橋」へは、市駅北交差点の歩道を西の方向へ渡りますが、足利学校へはそのまま、

中橋方向へ横断します。

渡良瀬橋への車椅子や徒歩によるルートの御案内は、

「渡良瀬橋」まで車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを画像で紹介を御覧ください。

中橋のたもと(東武伊勢崎線足利市駅を背に)(渡良瀬川右岸、下流側)

中橋のたもと(東武伊勢崎線足利市駅を背に)(渡良瀬川右岸、下流側)歩道を進み、中橋へ向かいます。

中橋の歩道は狭いため、自転車や歩行者と接触しないよう、注意が必要です。

<● 東武駅北交差点から通二丁目交差点へ>

中橋:自転車・歩行者用側道

中橋:自転車・歩行者用側道

中橋北交差点

中橋北交差点中橋の歩道を進むと、渡良瀬川左岸、下流側のたもとに着きます。

そして、中橋北交差点の歩道(中橋通り)を直進します。

交差点の歩道を渡った風景

交差点の歩道を渡った風景

次の交差点(信号機がありません)

この横断歩道を直進して、JR両毛線の踏切に向かいます。

JR両毛線「来宝社街道」踏切

JR両毛線「来宝社街道」踏切歩道を下りて踏切を渡りますが、道幅が狭く、自転車やバイクに注意が必要です。

踏切を渡ったすぐの十字路

踏切を渡ったすぐの十字路十字路横断歩道の右手側に、「足利市立美術館」があります。

『心のみちしるべ』:回遊サイン:中橋通り

『心のみちしるべ』:回遊サイン:中橋通り通二丁目交差点の手前の銀行前に、回遊サインが立っています。

| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ← | 東武足利市駅 TOBU ASHIKAGA STATION |

700m 10分 |

| ↑ | 織姫神社 ORIHIME SHRINE |

700m 10分 |

通二丁目交差点

東西を走る中央通り(県道67号線)と、南北を走る中橋通りの交差点です。

交差点を北に渡ります。

『心のみちしるべ』:回遊サイン:中央通り

『心のみちしるべ』:回遊サイン:中央通り横断歩道を渡り、来た道を振り返ると回遊サインがあります。

| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ← | 足利学校 ASHIKAGA GAKKO |

450m 7分 |

| ← | まちなか遊学館 MACHINAKA YUUGAKU-KAN HALL |

250m 4分 |

| ← | JR足利駅 JR ASHIKAGA STATION |

650m 9分 |

| → | 織姫神社 ORIHIME SHRINE |

700m 10分 |

| ↑ | 東武足利市駅 TOBU ASHIKAGA STATION |

700m 10分 |

<● 通二丁目交差点から「まちなか遊学館」へ>

横断歩道を渡った右手側の風景

横断歩道を渡った右手側の風景歩道(中央道り沿い)を東に直進し、遊学館を目指します。

間もなく、鑁阿寺(ばんなじ)の入り口参道「大日大門通り」に着きます。

「大日」とは、鑁阿寺に大日如来が祀られていることから、「大日さま」と呼ばれています。

『足利ご利益マップ』:大日さま

『足利ご利益マップ』:大日さま

鑁阿寺入り口、「大日大門通り」:鑁阿寺参道

鑁阿寺入り口、「大日大門通り」:鑁阿寺参道大門通りの入口に、回遊サインがあります。

『心のみちしるべ』:回遊サイン-:鑁阿寺参道

『心のみちしるべ』:回遊サイン-:鑁阿寺参道| 方 向 | 目 的 地 | 庠時間 |

|---|---|---|

| ← | まちなか遊学館 MACHINAKA YUUGAKU-KAN HALL |

80m 1分 |

| ↑ | 市立美術館 ASHIKAGA MUSEUM OF ART |

150m 2分 |

中央通りをさらに東に進みます。

からくり時計:足利学校

からくり時計:足利学校間もなく、左手側に足利学校を模した「からくり時計」が見えてきます。

「足利まちなか遊学館」前

「足利まちなか遊学館」前からくり時計の隣に「足利遊学館」があります。

足利まちなか遊学館内に、休憩スペース、トイレなどがあります。

ぜひ、御利用くださいね。

足利まちなか遊学館内の御案内は、

足利観光案内・着付け体験は「足利まちなか遊学館」からスタート!を御覧ください。

学校さま通り入口

学校さま通り入口遊学館前を曲ると、石畳の「学校さま通り」です。

石畳を進むと、突き当たりに史跡足利学校入口、「入徳門」があります。

東武伊勢崎足利市駅からの詳細ルート解説は、

足利市駅から徒歩や車椅子で行く「太平記館」と「足利学校」ルートを御覧ください。

【足利学校:歴史】

史跡足利学校:學校門

史跡足利学校:學校門

學校門と寒紅梅の花(1月中旬)

足利学校:長島喜一 画

足利学校:長島喜一 画

足利灯り物語

足利灯り物語足利学校の創立

足利学校の創立については、室町時代からさまざまな説があるが、そのおもなものは、次の通りである。イ 国学遺制の説

国学は律令制下の地方教育機関で、国ごとに国衙の所在地にあり、儒学、医学等の教育を行ったが平安後期には衰えたようである。足利学校はその国学の流れを引き継ぐものという説が室町時代から行われた。

五山文学僧の岐陽方秀(1361~1424)と、上杉憲実(1411~1466)などが国学遺制の説をとったが、この説は近代まで続いた。

国衙:日本の律令制において国司が地方政務を執った役所が置かれていた区画。

方丈内の上杉憲実公 木像

方丈内の上杉憲実公 木像

上杉憲実公彰碑(史跡足利学校内)

上杉憲実公彰碑(史跡足利学校内)ロ 小野篁 説

平安時代の公卿・学者・漢詩人・歌人であった小野篁(802~852)が創立者であるという説で、室町後期に書かれた軍記『鎌倉大草紙』に登場し、江戸時代まで続く。江戸時代の足利学校の由緒書・来由書等は小野篁説をとっている。

大成殿内の小野篁坐像

大成殿内の小野篁坐像ハ 足利義兼 説

足利尊氏七代前の先祖である足利義兼が足利学校の創立者という説。江戸時代の漢学者・和学者の篠崎東海(1687~1740)の説で、現代まで行われている。

このほか、足利尊氏説、上杉憲実説等があるが、イ、ロ、ハを含め、状況証拠に頼っていて、確実な資料はなく、足利学校創立のなぞの解明は先のことになりそうである。

足利學校 - 日本最古の学校 学びの心とその流れ -

(2004), 史跡足利学校事務所 足利市立美術館編

足利学校略史 倉澤 昭壽 足利市教育委員会 pp.20

征夷大将軍 足利尊氏公像(鑁阿寺参道)

足利灯り物語

足利灯り物語史跡足利学校のあゆみ(平安時代~令和時代)は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

7 【足利学校】<足利学校のあゆみ>を御覧ください。

【足利学校:校内】

<足利学校:入徳門>

足利学校「入徳門」前

足利学校「入徳門」前足利学校に入る最初の門です。

足利学校「入徳門」

足利学校「入徳門」「学校様通り」の突き当たりに、入徳門があります。

地元では、足利学校を「学校様」と呼んでいました。

寛文8年(1668)徳川幕府第4代将軍「家綱」の時につくられますが、天保2年(1831)鑁阿寺(ばんなじ)安養院(あんよういん)の火災により焼失、同11年(1840)頃修築。

その後、明治の末頃に移転修築したと伝えられています。

扁額(へんがく)「入徳」は、紀伊徳川家第11代藩主大納言「徳川斎順」(とくがわなりゆき)(1801~1846)の書です。

出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

足利学校:歴史・あゆみ(書籍返還)の詳細は

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

7 【足利学校】・<足利学校のあゆみ>を御覧ください。

<足利学校:管理事務所>

参観券売り場

参観券売り場入徳門を入り、参道を進むと、右手側に管理事務所があります。

受付で、参観料金を支払います。

<足利学校:旧・入校ゲート>

参観入り口ゲート(リニューアル前のゲート)

参観入り口ゲート(リニューアル前のゲート)今ではなつかしい入校ゲートとなりました。

参観案内の看板

参観案内の看板大型連休中や、予約等によって、ガイドさんが学校内の説明をしてくれる制度があります。

足利観光協会に問い合わせたところ、このボランティアガイドさんは、

<例>:令和3年の場合

4月29日(木)~5月9日(日)までは毎日、5月15日(土)と、16日(日)が案内日でした。

平日は、10名以上の団体で10日前までの申し込みが必要です。

お問い合わせ:足利観光協会 電 話:0284-43-3000

<足利学校入校:新・心のゲート>

足利学校稲荷社と足利学校への入口ゲート

足利学校稲荷社と足利学校への入口ゲート2022年10月1日より、学校門の手前にある「正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)」は、

無料で参拝できることがわかりやすくなりました。

足利学校と稲荷社の入口(スペースの区分)

足利学校と稲荷社の入口(スペースの区分)ゲートの左側を進むと、孔子像隣の稲荷社に着きます。

足利学校内を参観される方は、ゲートを右に進み、受付で参観チケットを購入します。

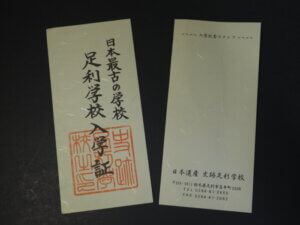

足利学校:学生証(ロゴ:日本遺産と学校門)

足利学校:学生証(ロゴ:日本遺産と学校門)参観受付で参観料を支払うと、「学生証」と「入学証」がいただけます。

足利学校「入学証」

足利学校「入学証」入学証の裏は、入学記念スタンプが押せる余白があります。

(筆者は、未だ卒業できず、留年中です・・・。)

学生証は、シールになっていますので、しっかり胸に付けて入学しましょう。

(シールの返却は不要です)

事務所前の観光案内所

事務所前の観光案内所事務所の前に、無料の観光案内所が設けられています。

実施時間:9時15分~16時11分

所要時間:概ね20分程度

* 足利市観光ボランティアガイド協会

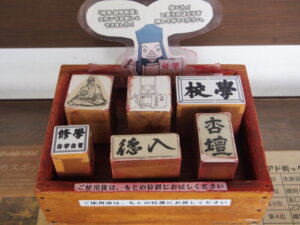

<足利学校:入学記念スタンプ>

足利学校入学記念スタンプ

足利学校入学記念スタンプ足利学校の入学記念スタンプです。

入学証の裏面に、スタンプを押す余白があります。

初めてお越しになった方は、見過ごしてしまうかも知れませんので、御案内しますね。

参観記念スタンプは、参観券売り場のカウンターではなく、ビデオ観賞室の入り口の左カウンターにあります。

足利学校:三門のスタンプや孔子様のイラストなど、足利学校ならではのオリジナルスタンプです。

平成27年4月24日、史跡足利学校跡を含む「近世日本の教育遺産群-学ぶ心・礼節の本源-」が、「日本遺産」に認定されました。

足利学校の模型

足利学校の模型(友愛会館 まちなかミュージアムより)

1988年:足利学校復旧工事、江戸時代中期の絵図をもとに開始されました。

受付を済ませ、学校門に向かう前に!

まずは、ビデオを鑑賞しましょう。

ビデオシアターは、受付の隣の部屋にあります。

このビデオは、足利学校についての概略を、わかりやすく説明しています。

<足利学校:ビデオシアター>

ビデオ鑑賞室

ビデオ鑑賞室1549年(室町時代)、ザビエル九州に来て、キリスト教を伝える。

また、インドのゴアのポルトガル政庁に足利学校を「板東の大学」と紹介しました。

足利学校の歴史について、ビデオ鑑賞をとおし、理解を深めることができます。

放映時間は、14分です。

管理事務所内に、ビデオシアターとトイレがあります。

<足利学校:孔子立像>

孔子立像(石造)

孔子立像(石造)学校門の手前(左手側)の孔子立像です。

孔子像は平成3年(1991)、鑁阿寺参道の尊氏公像とともに設置されました。

足利学校:孔子像と夜桜

足利学校:孔子像と夜桜<足利学校:學校門>

史跡足利学校:學校門

史跡足利学校:學校門史跡足利学校を象徴する「學校門」です。

寛文8年(1668)に創建され、現在、足利学校の象徴的な門になっています。

扁額「學校」の文字は、名人「蒋 龍渓」(しょう りゅうけい)が弘治元年(1555)

来日した時の書を、寛文8年(1668)幕府の楽人で儒学者「林鵞峰」(はやしがほう)

門弟「狛高庸」(こまたかやす)が縮模したものです。出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

1972年:學校門復原完成

足利学校内には、「入徳門」「学校門」「杏壇門」(きょうだんもん)の三門があります。

(裏門もありますが・・・)

足利学校は、江戸時代中期を基準として、方丈や庫裡など建物が7棟、庭園が2ヶ所、周囲の堀と土塁などが復原されました。

昭和56年(1981)の保存整備事業の着手から10年という長い年月をかけ、平成2年(1900)、現代によみがえりました。

足利学校の全体模型

足利学校の全体模型

學校門と寒紅梅の花

學校門と寒紅梅の花毎年、1月になると寒紅梅が開花します。

足利学校:学校門と寒紅梅

足利学校:学校門と寒紅梅

寒紅梅は、樹齢約50年、高さ約5mで、例年、1月上旬に開花し、2月上旬まで咲いています。

足利学校:学校門と梅の花

足利学校:学校門と梅の花また、3月になると白梅も開花します。

<足利学校:遺蹟図書館>

足利学校内:遺蹟図書館

學校門を通ると、すぐ左手側に、「足利学校遺蹟図書館」があります。

足利学校遺蹟図書館は、「慶應義塾図書館」(重要文化財)旧金山図書館(群馬県太田市指定文化財) 旧帝国図書館などとならぶ貴重な図書館です。

(ちびっ子たちが喜ぶ手裏剣も)

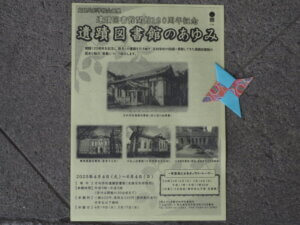

遺蹟図書館開館120周年記念「遺蹟図書館のあゆみ」として。開館120周年を記念し、数多くの書籍を引き継ぎ、足利学校の保護に貢献してきた遺蹟図書館の歴史と魅力、意義について紹介されます。

2023年4月4日(火)~6月4日(日)

《 学芸員ギャラリートーク 4月16日(日)・5月14日(日)

午前11時~午前11時30分 定員:15名程度 事前申込不要・

先着順 》

足利学校遺蹟図書館は、足利学校伝来の書籍を

保存するために、明治36年(1903)3月に誕生しました。

現在の建物が完成したのは、大正4年(1915)です。

そして、平成2年(1990)3月まで、公共図書館として、開放されていました。

遺蹟図書館

遺蹟図書館遺蹟図書館は現在、展示と閲覧の場となっています。

図書館内は、撮影禁止になっています。

図書館の企画展や特別展のうち、例として令和4年には、市制100周年記念として、「相田みつを」、「足利学校打の刀剣」などの特別展が開催されました。

<足利学校:遺蹟図書館前の名木>

足利学校:遺蹟図書館前の風景

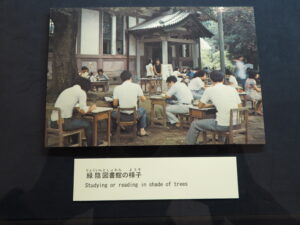

足利学校:遺蹟図書館前の風景私も、小学生の頃、夏休みになると、この図書館の前で宿題をやりました。

当時は、図書館前のスペースに、机と椅子がたくさん用意されていたのです。

児童たちは、学校から配布された宿題集『夏休みの友』がありました。

(私は、あまり友だちになりたくなかったのですが・・・)

それでも、楷樹の木陰に並べられた机に向かって、静かに本を読んでいると、楽しい気分になったことを今でも覚えています。

<足利学校:楷樹(ナンバンハゼ)>

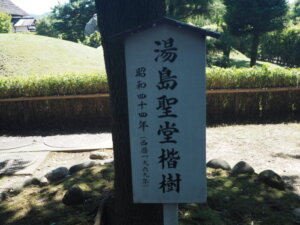

楷樹(遺蹟図書館前)

楷樹(遺蹟図書館前)栃木県指定 天然記念物の楷樹です。

この楷樹は、中国、孔子の墓の楷樹の種を育て、大正11年(1922)に植樹されました。

楷樹(ナンバンハゼ)

この木は日本、特に東日本には自生しない珍しい木であり、別称「孔子の木」「楷」「トネリバハゼ」などがあるが、学名を「ピスタシア・シネンシス」といって、ウルシ科の落葉樹である。現在目通りの太さ3.0メートル、雌木だけであるから花は咲くが実は結ばない。

寄贈者 白澤 保美 林学博士

年月日 大正11年 3月7日

昭和31年6月15日 栃木県指定足利市教育委員会

また、学校門を入ると、すぐ右手にも楷樹が植栽されています。

紅葉した足利学校のナンバンハゼ(楷樹)

紅葉した足利学校のナンバンハゼ(楷樹)とイチョウ

毎年、11月になると、校内の木々が鮮やかに紅葉します。

築山の向こうに見える「方丈」と「庫裡」

築山の向こうに見える「方丈」と「庫裡」遺跡図書館から、方丈方向を臨む風景です。

<足利学校:字降松(かなふりまつ)>

史跡足利学校:字降松

史跡足利学校:字降松学校門と杏壇門の間に、字降松(かなふりまつ)があります。

前述しましたので詳細は省略いたします。

<足利学校:杏壇門(きょうだんもん)>

史跡足利学校:杏壇門(きょうだんもん)

史跡足利学校:杏壇門(きょうだんもん)

杏壇門の扁額

杏壇門の扁額寛文8年(1668)につくられますが、明治25年(1892)学校西方の火災により、

屋根、門扉が焼け、その後再建したものです。扁額(へんがく)は、紀伊徳川家第10代藩主大納言徳川治宝(とくがわ はるとみ)

(1771~1852)の書です。出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

<足利学校:孔子廟大成殿(たいせいでん)>

孔子廟(聖廟:大成殿)

孔子廟(聖廟:大成殿)「杏壇門」を入ると、「孔子廟」(こうしびょう)があります。

現在の孔子廟は、1668年に再興されました。

足利灯り物語

足利灯り物語また、平成7年(1995)、足利学校復興五周年記念「全国孔子廟サミット」が開催されました。

そして、令和2年(2020)、足利学校大成殿『平成・令和の大修理』が完了しました。

「孔子廟」は、「聖廟」(せいびょう)とも呼ばれ、孔子が祀られている廟です。

建物の名前は「大成殿」(たいせいでん)で、寛文8年(1668)に造営され、

現存する日本最古の孔子廟です。

大成殿の扁額

大成殿の扁額有栖川宮熾仁親王(ありすがわみやたるひとしんのう)の子で、のちに京都知恩院門跡となった尊超法親王(そんちょうほっしんのう)(1802~1852)の書です。

出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

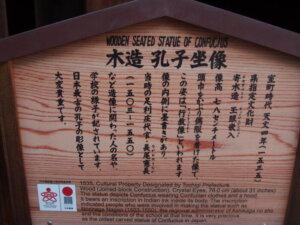

孔子坐像

孔子坐像大成殿には、孔子の坐像が安置されています。

1535年(室町時代)、現在の孔子像が完成しました。

孔子の像として、坐している姿は、たいへん珍しいと言われています。

天保2年(1832)画家の渡辺崋山(わたなべかざん)などによって、

蔵の胎内名などが発見され、天文4年(1535)に製作され、収めら

れたことが明らかになっています。出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

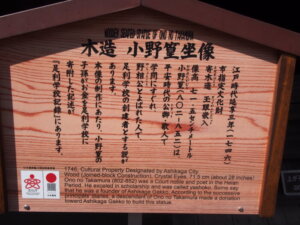

孔子坐像のお隣に祀られているのは、足利学校の創健者とされている小野篁(おのの たかむら)坐像です。

小野篁坐像

小野篁坐像

古くから、「足利学校は、小野篁の創建なり・・・」と伝えられており、創始者として江戸中期に造立し、向かって右側に祀られたものです。

出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

小野篁は、平安時代初期の公家、文人、学者として、学問にたいへん優れていたことから、「学問の神様」とも言われています。

大成殿の鯱

大成殿の鯱孔子廟の鯱(しゃちほこ)は、あまり例をみないそうです。

どこか変わったところがあるのでしょうか。

今度、ガイドさんに聞いてみましょうね。

それとも、字降松の質問箱に質問用紙を入れてみましょう。

黒ロウバイの花(2023.3.9現在)

黒ロウバイの花(2023.3.9現在)

当ブログ、「自然いっぱいコーナー」としては、このロウバイの花を見過ごすことはできません。

なんと黒いロウバイの花です。香りはありませんが、4月の下旬に咲いています。

西階の不断梅

西階の不断梅前述しましたが、西階の不断梅(さいかいのふだんばい)は、実がなっても他の梅と異なり、いつまでも実を樹上に付けており、「落ちない」梅として有名です。

まさに、「合格祈願」にふさわしい名木ですね。

また、大成殿前提には、手植えの月桂樹があります。

- 東郷平八郎 手植

- 上村彦之丞 手植

- 伊東祐享 手植

| 階級・氏名 | 植樹年月日 |

|---|---|

| 海軍大将 東郷平八郎 | 明治39年12月23日 |

| 海軍中将 上村彦之丞 | 明治39年12月23日 |

| 元帥 海軍大将 伊東祐享 | 明治39年12月23日 |

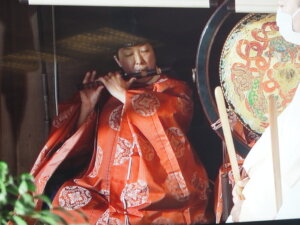

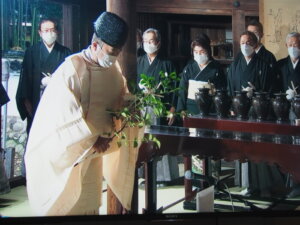

<足利学校:釋奠(せきてん)>

釈奠当日の入徳門

釈奠当日の入徳門

釋奠当日の學校門

釋奠当日の學校門足利学校釋奠は、平成20年(2003)足利市重要文化財(民族文化財)に指定されました。

釋奠(孔子奉)は、毎年11月23日に行われる足利学校の伝統行事です。

釋奠の「釋」も「奠」もお供え物を置く、並べるという意味。

孔子は、今から2.500年前の中国に生きた聖人であり、儒学の始祖です。

足利学校では、室町時代の中期以降、儒学を中心に教育が行われてきたことから、同校でも釋奠が行われてきたと考えられます。

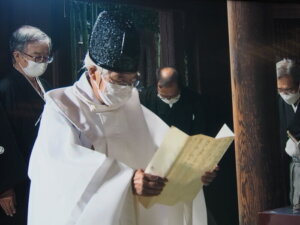

現在の釋奠は、明治~大正時代を経て、11月23日に種々の祭器を用いて野菜類ほか米、餅、鯛、牛肉、酒等を供え、祝文を朗読し捧げています。

祭官の入場

祭官の入場

学校門から杏壇門に向かう祭官です。

祭官は、足利市民を主体とした史跡足利学校釋奠保存委員会のみなさんです。

平成19年(2007)、釋奠が民間(足利学校遺蹟釋奠保温委員会)に移管して行われるようになりました。

雅楽師

雅楽師厳かに雅楽が演奏される中、祭官たちが大成殿に昇堂(入場)します。

大成殿に昇堂した祭官

大成殿に昇堂した祭官

御祓いを受ける祭官

御祓いを受ける祭官

大麻行事:祓主による祓詞

大麻行事:祓主による祓詞

迎神の儀

迎神の儀

孔子像と小野篁像が開扉されます。

孔子坐像

孔子坐像

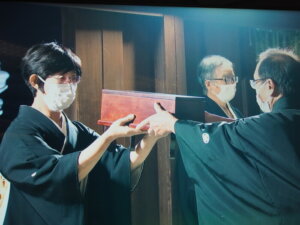

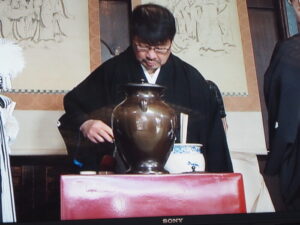

祭官と祭器

祭官と祭器15人の祭官により、最初に簠・簋(米・餅)、籩(魚)、豆(野菜)、俎(肉・魚)、

次いで罇(酒)が供えられます。

「釋奠」で使用する祭器

史跡足利学校「釋奠」(孔子祭)より

| 祭器名 | 供え物 |

|---|---|

| 簠(ほ) | 米・餅 |

| 簋(き) | 米・餅 |

| 籩(へん) | 鯛 |

| 豆(とう) | 野菜(白菜・大根など) |

| 俎(そ) | 牛肉・鯉 |

| 爵(しゃく) | 酒 |

| 犠罇(ぎそん) | 酒樽(牛の繪) |

| 象罇(しょうそん) | 酒樽(象の繪) |

祭器で孔子・四配に供す

四配:顔子・曽子・子思子・孟子

献香

献香

送神の儀

送神の儀足利市の歴史に、1881年「足利学校遺跡保存のため内務省より千円下附される 釋奠復興」の記録があります。

論語の素読

論語の素読閉式後、参列者と共に、論語の素読が行われます。

閉式後。退場する神主

閉式後。退場する神主

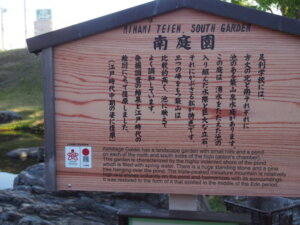

<足利学校:南庭園>

史跡足利学校:南庭園

足利灯り物語

足利灯り物語書院庭園の形態をもつ築山泉水庭園です。

ライトアップされた足利学校庭園

ライトアップされた足利学校庭園「足利灯り物語」開催期間には、校内が鮮やかにライトアップされます。

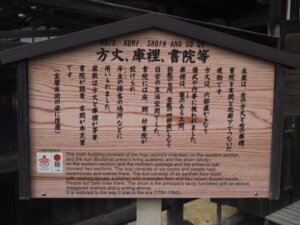

<足利学校:方丈 外観>

南庭園から臨む方丈

南庭園から臨む方丈平成2年(1990)、方丈・庫裡など江戸中期(150年代)の建物に復原されました。

「方丈」(ほうじょう」は、寄せ棟造りで、屋根は茅葺き禅宗寺院の本堂形式であるのが特徴です。

梁間11m、桁行17m、軒桁までの高さ5m、外側の柱から茅の先(軒先)までが2.8mあります。

また、地上から大棟までの高さは、13.8mです。

南庭園から見た方丈の縁

南庭園から見た方丈の縁

方丈の縁でくつろぐ人々

方丈の縁でくつろぐ人々

方丈玄関

方丈玄関本瓦葺で、唐破風が付いています。

ここからは、入場できません。

お隣の庫裡(くり)へどうぞ。

方丈の鬼瓦

方丈の鬼瓦鬼瓦の「學」の字は、足利学校を中興した上杉憲実の筆跡を模写したものです。

少し硬いお話が続いていますので、ちょっと一息 !

足利市のスーパースター「たかうじ君」を御紹介します。

足利市のゆるキャラ:「たかうじ君」

足利市のゆるキャラ:「たかうじ君」右手に『論語』を持っていました。

たかうじ君は、足利學校と足利尊氏公の兜をかたどった帽子をかぶっています。

足利学校:方丈と梅の花

足利学校:方丈と梅の花

玄関へのアプローチ

玄関へのアプローチ

足利学校:裏門と土塁

足利学校:裏門と土塁<足利学校:庫裡(くり)>

史跡足利学校:庫裡

史跡足利学校:庫裡参観者は、この庫裡から方丈へ入ります。

庫裡は、竈のある土間、板敷きの台所、畳敷きの四部屋へとつづき、その奥には湯殿などがあり、庠主(校長)や学生の日常生活の場として使われていました。

<足利学校:庫裡の前の宥座之器(ゆうざのき)>

足利学校:庫裡の前にある「宥座の器」

足利学校:庫裡の前にある「宥座の器」

足利学校:「宥座の器」

足利学校:「宥座の器」傾いた器が吊り下がっています。

器の下にある水を柄杓ですくい、器に注ぐと、やがて、傾いていた器が水平になります。

さらに器へ水を注ぎ続けると、再び器が傾き、注がれた器の水が、全部下にこぼれてしまいました。

孔子の教えに「中庸」という言葉がありましたね。

説明書によると、「腹八分目がよい」と・・・。

筆者は、○○年前に受けた採用試験の問題を思い出しました。

「中庸と中道の違いについて述べよ」

この問いも、「字降松の質問箱」に入れておきましょうか ?!

<足利学校:庫裡の土間>

竈(かまど)

竈(かまど)庫裡に入ると、土間に竈が置いてあります。

参観者のお姉さん、シャッターを押しながら、小声で、「炭治郎・・・!」とか。(鬼滅の刃)

「炭治郎」が、修行中に切った?と言われる巨石は、

<聖地巡礼>「炭治郎が切った岩?」鬼滅の刃と栃木県足利市を御覧ください。

小屋組

小屋組庫裡の天井を仰ぎ見ると、見事な茅葺き屋根の裏側の構造を見ることができます。

太い松丸太の梁が3層に重ねられ、茅は大小の竹に荒縄で結ばれています。

大黒柱

大黒柱足利学校では、しばしば貴重な特別展が開催されています。

一例として、以下に御紹介します。

足利市制100周年記念特別展「相田みつをと足利学校」

令和3年4月22日(木)~5月30日(日)

展示場所:足利学校内遺跡図書館

参観料は、足利学校参観料金のみです。

* 庫裡入口に、資料が用意されています。

<資料名-例->

- 「史跡 足利学校案内アプリ配信!!」

- 「足利学校で学んだ主な人々」

- 「足利学校を訪れた主な人々」

- 「足利学校の歴史-用語解説-」

- 「復原建物見学順路」

- 「足利学校 Q&A」

など

<足利学校:展示コーナー>

展示コーナー

展示コーナー

庫裡の畳敷き4部屋では、展示コーナーとして、足利学校の歴史を中心に、ゆかりある資料が展示されています。

<足利学校:脇玄関の孔子像>

足利学校:脇玄関

足利学校:脇玄関脇玄関には、孔子をはじめ孟子、曽子像が安置されています。

孔子像

孔子像

仏殿の間・尊牌の間

仏殿の間・尊牌(そんぱい)の間は、本漆(ほんうるし)で黒と朱で塗られた

須弥壇(しゅみだん)があります。

その後ろには、2本の来迎柱(らいごうばしら)が立っています。

尊牌室(そんぱいしつ)

尊牌室(そんぱいしつ)徳川幕府歴代将軍の位牌が、安置されています。

右から、三大 徳川家光(いえみつ)から、十一代 徳川家斉(いえなり)の位牌です。

さらに、左側には、桂昌院(けいしょういん)大師の位牌が安置されています。

仏殿の間「脇仏壇」

仏殿の間「脇仏壇」仏壇の左側には、脇仏壇があります。

ここに、徳川家康(東照大権現)の位牌が、安置されています。

曲彔(きょくろく)

曲彔(きょくろく)曲彔とは、禅僧(ぜんそう)の導師(どうし)が、説法(せっぽう)・法要(ほうよう)に際して用いる大椅子。

座面の裏側の墨書名(ぼくしょめい)によると、実厳宗和(じつがんそうわ)足利学校十九世庠主(しょうしゅ)に就任する前、玉林山本源寺(ぎょくりんざんほんげんじ)

(現足利市久保田町)住職のとき[天明六年(1786)]につくられている。

方丈内の漢字試験場

方丈内の一角には、漢字試験場があります。

方丈内で漢字試験を受ける人々

方丈内で漢字試験を受ける人々参観者が自由に挑戦でき、「自学自習」により、自分で採点して、「納得したら卒業」だそうです。

平成9年(1997)、足利学校を会場として行われました行われました。

方丈内部

方丈内部

方丈南縁側

足利学校方丈:着物を着た淑女

足利学校方丈:着物を着た淑女成人式を迎えられた淑女の記念撮影です。

足利学校と着物姿が見事にマッチしていますね。

「御成人 おめでとうございます」

圃場から見た南庭園

南庭園:梅の花

南庭園:梅の花

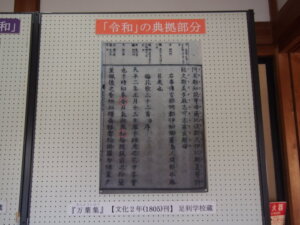

元号由来の書籍

元号由来の書籍仏殿の間の隣に、「足利学校所蔵書籍にみる元号」として、明治から令和にいたる元号の

由来となった書籍が紹介されています。

平成30年(201)、足利学校で企画展『元号』が開催され、32,000人を超える入場者でにぎわいました。

国宝『宋刊本 文選』は、中国南宋時代のもので、足利学校に所蔵されています。

足利学校:学習室

足利学校:学習室論語が学べる学習室があります。

平成22年(2010)、足利学校で初めて『全国論語素読の集い』が開催され、

『論語のまち・足利』が全国に発信されました。

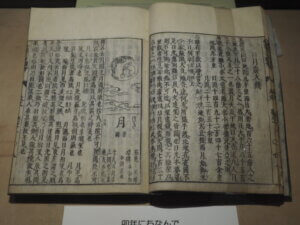

令和5年(2023)の特設コーナー

<卯年にちなんで>

寺島良安著

- 正徳2年(1712)自序

- 全百五巻

江戸時代中期に発刊された全百五巻からなる百科事典です。

展示したのは、第一巻 天部の月の解説の部分で、月の中でうさぎが臼と杵を使って餅つきする姿が描かれています。

東アジアの人々は、古来より月に餅つきをするうさぎを見ていました。

満月は日(太陽)と相望むことから「望」と書いて「もちつき」と詠みました。これが「餅つき」につながったという説もあります。

「釋奠」の祭器

「釋奠」の祭器釋奠(せきてん):孔子や弟子を祀ること。

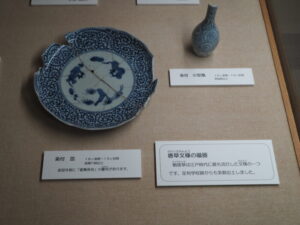

展示コーナー

展示コーナー足利学校の歴史を中心に、ゆかりのある資料が、庫裡の畳敷き4部屋に、数多く展示されています。

昭和57年(1982)4月より開始された発掘調査によって、硯・灯明具・焙烙・花瓶・徳利など、学校での勉強や生活のようすを伝える道具が数多く出土しました。

焙烙:茶葉、塩、米、豆、銀杏などを炒ったり蒸したりする際に用いる低温で焼かれた底が平たく縁が低い土器。

方丈と書院をつなぐ北廊下

方丈と書院をつなぐ北廊下

<足利学校:書院>

書院

書院

書院 上の間

書院 上の間書院の屋根は、栗の板を重ねた木賊葺きで、8畳2間の書院造りになっています。

書院の内部は、床の間、違い棚、付書院(花頭窓や松皮菱欄間付)があり、

庠主の接客の場として使われたところです。

書院で行われる「曝書」(ばくしょ:虫干し)

書院で行われる「曝書」(ばくしょ:虫干し)<足利学校:蔵書>

足利学校に所蔵されている古書は、17,000冊以上といわれています。

国宝に指定された漢書は、以下に御紹介のとおりたいへん有名ですが、9,300冊以上が国書です。

この国書の中には『万葉集』や『太平記』などがあり、たいへん興味深い貴重な古書が多く所蔵されています。

<足利学校の国宝(指定書籍4種77冊)>

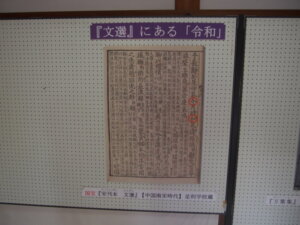

| 宋本本 | 『文選』(もんぜん)(北条氏政寄進)

『文選』は、中国南宋時代の明州(寧波)刊本です。 中国の春秋時代から梁(りょう)までの、約1,000年間の代表的詩文人の作品を800編ほど集めた詩文集(選集)です。 |

|---|---|

| 宋 版 | 『周易注疏』(しゅうえきちゅうそ)(上杉憲忠寄進)

『周易』は、中国周時代の易占いの書です。 |

| 宋 版 | 『尚書正義』(しょうしょせいぎ)(上杉憲実寄進)

『尚書』は、孔子が編定したといわれ、『書経』ともいい、中国伝説時代の虞夏商から周の時代の政道を記したものです。 |

| 宋 版 | 『礼記正義』(上杉憲実寄進)

『礼記』は、中国の周時代末から奏・漢時代の礼儀作法や釈奠(せきてん)等の儀礼を記したものです。 |

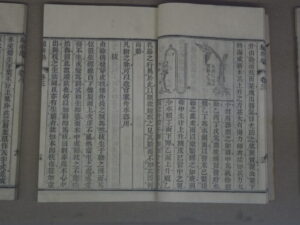

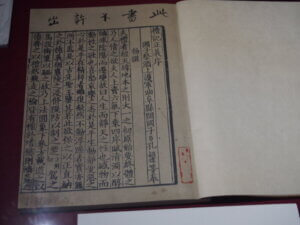

<国宝 宋刊本 文選(もんぜん)>

- 12世紀 中国南宋時代

- 二十一冊

- 金澤文庫旧蔵本

国宝 宋刊本 文選 [複製]中国の春秋(しゅんじゅう)から、梁(りょう)時代までの代表的な詩文をまとめた詩集です。

永禄3年(1560)に、小田原城主 北条氏政が、九華の学識に敬意をあらわし贈ったものです。

「字降松」(かなふりまつ)

「字降松」(かなふりまつ)* 九華が答えを書いていたと伝えられています。

はたして、この時の九華は、学徒だったのか、第7世庠主のころなのか?

足利学校歴代庠主名は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

7 【足利学校】・<足利学校歴代庠主(校長)一覧>を御覧ください。

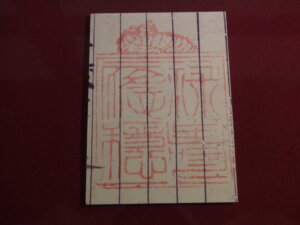

『文選』には、本の末尾に北条氏の虎の朱印があります。

虎のうずくまる形の下には、「禄寿應穏」(ろくじゅおうおん)の4文字が、刻まれています。

「禄(財産)と寿(生命)は、応(まさ)に、穏(おだ)やかなるべし」「領民全ての禄と寿を北条氏が守っていく」という意味になるようです。

印の大きさは、虎の部分を含めると、高さ9.6cm、方形部分は縦7.4cm、横7.3cm

の二重郭(かく)になっています。

<国宝 宋版 尚書正義(しょうしょせいぎ) >

- 孔穎達注(くえいたつ ちゅう)

* 孔穎達:中国初唐の儒学者 - 12世紀 中国南宋時代

- 八冊

- 版本

孔子が編纂(へんさん)したといわれる『尚書』の注釈本です。『尚書』は、『書経』ともいいます。

中国の伝説の王朝「虞(ぐ)」から、周(しゅう)時代(前6世紀頃~前3世紀)の政治方法を記してあります。

<国宝 宋版 礼記正義(らいきせいぎ) >

- 孔穎達注(くえいたつ ちゅう)

- 12世紀 中国南宋時代

- 三十五冊

- 版本

『礼記』は、周(しゅう)末から前漢時代(前3世紀~3世紀)の礼儀作法や釈奠(せきてん)などの礼儀、それに基づく理想的な政治のあり方などが架かれています。

「正義」とは、正しい注釈という意味です。

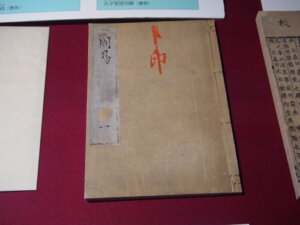

<国宝 宋版 周易注疏(しゅうえきちゅうそ) >

- 12世紀 中国南宋時代

- 十三冊

- 版本

中国古代の易経(卜筮=ぼくぜい・占い)の本で、五経(易経・書経・詩経・礼記・春秋)のなかでも特に重要とされました。

注疏(ちゅうそ)とは、解説のことです。

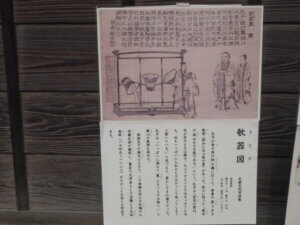

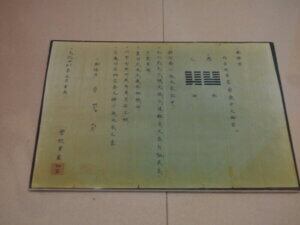

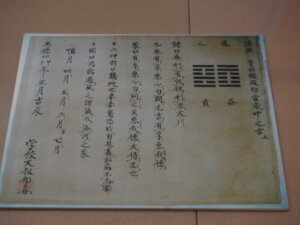

<年筮(ねんぜい) >

- 第19世庠主「実巌宗和」(じつがんそうわ)筆

- 紙盆墨書

- 縦36.0cm 横50.4cm

- 文化4年(1807)1月

年筮とは:その年の吉凶を占った結果。

文化4年(1807)正月に第19世庠主実巌宗和が献上した11代将軍徳川家斉(とくがわいえなり)に対する年筮の[控え]です。

占いの結果は、中国宋代の『周易』を参考にして書いています。

足利学校には、第13世庠主「伝英元教」(でんえいげんきょう)の年筮(寛文=かんぶん9年 1669)を最古として、将軍家へ献上した40枚の年筮[控え]が

遺っています。

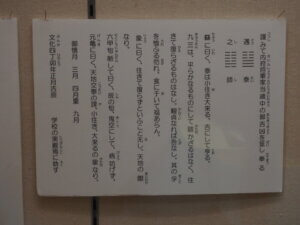

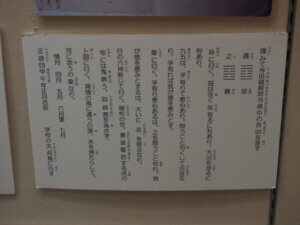

<年筮献上の日程>

| 日 付 | 内 容 |

|---|---|

| 11月上旬 | 諸侯の年筮勘考始める。 |

| 冬至 | 将軍家の年筮勘考。 |

| 12月下旬 | 年筮町内近村へ配る。 |

| 1月上旬 | 江戸へ行く支度をする。 |

| 3~4日 | 足利学校出発。 |

| 4~5日 | 江戸金地院(こんちいん)到着。 |

| 15日 | 江戸城本丸白書院にて将軍に念頭の挨拶をする。 |

| 16日 | 江戸城大広間にて将軍家年筮献上。 |

| 1月下旬 | 帰国準備。 |

| 〃 | 江戸金地院出発。 |

| 〃 | 足利学校到着 |

* 金地院:崇伝は、元和4年(1618)、二代目将軍秀忠より、江戸城北の丸に約2000坪の土地を拝領しました。

翌年、亡き徳川家康公を開基に仰いで、金地院を建立したと言われています。

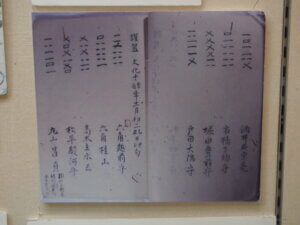

<足利市指定重要文化財『足利学校記録』第87冊>

- 第19世庠主「実巌宗和」(じつがんそうわ)筆

- 紙本墨書

- 縦27.8cm 横19.1cm

足利学校第19世庠主「実巌宗和」が占った将軍家以外の年筮の結果と名前が記されて

います。大名や和尚など、様々な人物の名前が192あり、その中には「戸田大隅守」(足利版

藩主)の名前もあります。

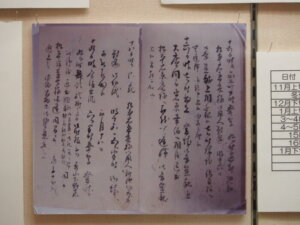

<足利市指定重要文化財

足利学校記録 雑記 第43冊 >

- 第19世庠主「実巌宗和(じつがんそうわ)」筆

- 紙本墨書

- 縦24.1cm 横15.7cm

- 文化4年(1807)~文化5年(1808ね)

『足利学校記録』は、延宝(えんぽう)8年(1680)から元治(げんじ)元年(1864)までの足利学校を集録したものです。

「雑記」第43冊は、第19世庠主実巌宗和が書き留めた文化4年・翌5年の記録です。

この1月16日のところに、将軍家への年筮献上の記録があります。

<『野州足利学校置五経疏本条目』 >

(やしゅうあしかががっこうちごきょうそぼんじょうもく)● 第10世庠主「竜派禅珠(りゅうはぜんしゅ)」書写

- 江戸時代 慶長(けいちょう)8年(1603)

- 埼玉県川口市 大智山(だいちさん)

- 「長徳寺(ちょうとくじ)」蔵

足利学校を再興した上杉憲実(うえすぎのりざね)が、永享(えいきょう)11年(1439)に定めた書籍の取り扱い規則です。

足利学校の文化財の詳細は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

6 【足利学校文化財一覧】を御覧ください。

2023年:卯年にちなんで<特設コーナー >

寺島良安(てらしまりょうあん)著

- 正徳2年(1712)自序

- 全105巻

- 第一巻 天部の月:解説

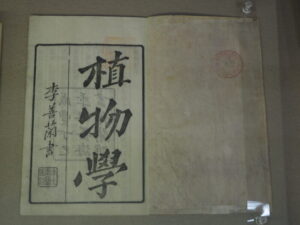

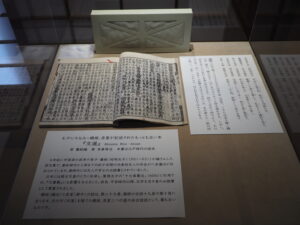

『翻刻植物学』とその版木<特別展示 >

植物学者・牧野富太郎も参考にしたという『翻刻植物学』です。

『植物学』は、イギリスのジョン・リンドレーが書いた植物についての解説書です。

もともとは英語でしたが、清国(中国)にいた宣教師のアレキサンダー・ウィルソンが翻訳し、李善蘭が編集して漢文ににまとめました。

そして、清国の咸豊8年(1858)に墨海書館から発刊されたものです。

日本では幕末の慶応3年(1867)に『翻刻植物学』として発刊されています。

全8巻からなり、その内容は、根、幹、枝、葉、花、種子や細胞のことなど、植物全般について図入りで詳しく延べられています。

さらに、観察や分類の方法についても書かれています。

現代の植物研究で使われていることばの多くが、この本を参考にしており、日本における植物分類学を確立した牧野富太郎博士も、日本植物学の糸口になったものとほめたたえたそうです。

足利学校には、足利藩校の求道館から伝わった『翻刻植物学』の版木が全55枚遺され、足利市の重要文化財に指定されています。

この本の製作にあたっては、足利藩士の佐藤伝三が深く関わりました。

末尾には木邨嘉平とあり、幕末から明治時代にかけて江戸で5代にわたって活躍した版木師の木村嘉平によって彫られたものとわかります。

このたび、版木とそれを使って昭和14年(1939)に印刷した本を特別に展示します。

史跡足利学校の<文化財:国指定・県指定・市指定>は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

7 【足利学校】<文化財一覧>を御覧ください。

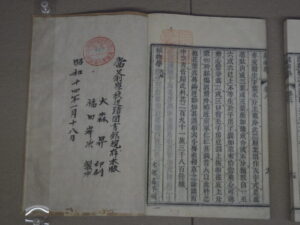

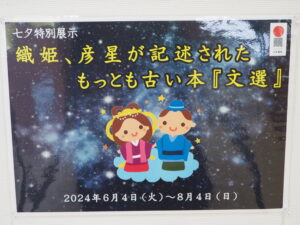

2024:『文選』織姫と彦星が記された最古の本<特別展示 >

<足利学校曝書(ばくしょ):実施概要>

書院

屋根は栗の板を重ねた「木賊葺き」(とくさぶき)で、8畳2間の書院造りになっています。

書院の内部は、床の間、違い棚、付書院(花頭窓や松皮菱欄間付)があり、蒋主の接客の場として使われたところです。

出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

史跡足利学校では、蔵書している貴重な古書を守るために、書院において曝書が行われてrいます。

曝書は、江戸時代から行われていた記録もあり、秋の風物詩にもなっています。

| 期 間 | 9月下旬~11月中旬 |

|---|---|

| 時 間 | 概ね午前10時00分~午後2寺30分 |

| 場 所 | 史跡足利学校復元建物 書院 |

| 蔵 書 | 国宝77冊、國重要文化財98冊、 市指定重要文化財727冊を含む 約1万7千冊。 曝書は、年約800冊を予定。 |

| 注 意 | ・天候、温湿度、足利学校事業実施等の 状況により、中止となる場合があります。 (雨天でないこと、湿度が40~70%以内) ・日曜日は、実施して居ません。 (原則火・木・土曜日) ・作業している場所に、立ち入ることは できません。(やや離れた位置からの見学) |

* 曝書:和装本の紙を食害する紙魚(しみ)を外気にさらして駆除すること。蔵書点検も。

足利学校南庭園の築山

足利学校南庭園の築山書院庭園の形態をもつ、築山泉水庭園です。

曝書の作業を終えた職員のみなさんが、蔵書を遺跡図書館に持ち帰ります。

日頃から、大切な文化財を管理してくださり、ありがとうございます。

足利学校の秋の庭園に咲く花にも、奥ゆかしさを感じました。

<足利学校:北庭園>

書院側から見た北庭園と孔子廟

書院側から見た北庭園と孔子廟築山泉水庭園で、奥の庭として南庭園より格が高く、亀の形をした中の島を配し、

そこには、弁天を祀る石の祠(ほこら)があります。出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

「足利灯り物語」:足利学校北庭園

「足利灯り物語」:足利学校北庭園

足利学校:稲荷社

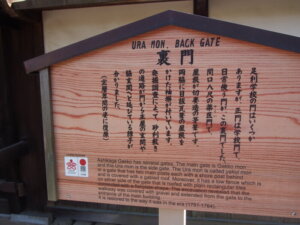

足利学校:稲荷社<足利学校:裏門>

史跡足利学校:裏門

史跡足利学校:裏門太平記館から歩くと、最初に出会う門です。

裏門の説明板

庫裡を出て、南に進み藤棚を通り過ぎると、裏門があります。大学の裏口? ですか。

足利学校は、学生一人に対して、教師が一人担当していたそうです。

また、入学や卒業も学生自身の判断で、自由に決められた、とのことです。

校外から見た足利学校の裏門

校外から見た足利学校の裏門太平記館から歩くと、最初に出会う門です。

ここからは入校できませんが、南向きの立派な門です。

<足利学校:藤棚>

庫裡の前の藤棚:隠寮 跡

庫裡の前の藤棚:隠寮 跡庫裡の南側の隠寮跡に、藤棚があります。

隠寮:師家または長老の居所。

この藤棚の南東の角には、『渡良瀬橋』を歌う森高千里さんが植樹した藤がありました。

史跡足利学校:森高千里さんが植樹した藤

史跡足利学校:森高千里さんが植樹した藤

森高さんが実際に植えた場所は、裏門付近だったそうですが、後日、史跡内(庫裡の前)に移植されました。

残念ですが、史跡内のため表示はありませんが、参観の折に、ぜひ御覧ください。

(由緒ある「上杉憲実公顕彰碑」の前に植えられています)

森高千里さんが植えた2本の藤は、

足利学校と八雲神社「森高千里さんが植えた藤」はどこにある?を御覧ください。

<足利学校:衆寮(しゅうりょう)>

史跡足利学校:衆寮

史跡足利学校:衆寮

衆寮内部

衆寮内部僧房または学生寮です。

遠くから通う僧侶や学生のための寮で、写本などでも利用されていたようです。

<足利学校:上杉憲実(うえすぎ のりざね) 顕彰碑>

上杉憲実(のりざね)顕彰碑

上杉憲実(のりざね)顕彰碑1439年(室町時代)上杉憲実、足利学校を再興し、書物を寄贈しました。

「足利学校中興の祖」として、平成2年(1990)中興550年祭の折、この石碑が建立されました。

<上杉憲実の中興>

上杉憲実:木像

上杉憲実:木像室町時代中期、関東管領となった上杉憲実は、永享11年(1439)に書籍及び領地を寄進し、学則を定め、鎌倉の円覚寺から快元を招いて第一世庠主(校長)にするなど、衰えていた学校を大いに整備し、後の発展の基礎を築きました。

寄進の書籍には、『宋版尚書正義』『宋板礼記正義』『宋刊本附釈音毛詩註疏』『宋刊本附釈音春秋左傳註疏』などの蘭学の経典、他に『宋版唐書』があります。

これらは、中国宋代のもので、当時から大変貴重な書籍でしたが、現在も国宝などに指定され大切に保管されています。(後略)

足利学校 展示解説文より

<足利学校:木小屋(きごや)>

史跡足利学校:木小屋

史跡足利学校:木小屋木小屋は、薪(まき)や農具置き場、漬け物など、食料品の保管場所として利用されていました。

木小屋の前に薪束が置かれていて、いい雰囲気です。

<足利学校:土蔵>

史跡足利学校:土蔵

史跡足利学校:土蔵貴重品を格納するために建てられました。

周囲は漆喰仕上げで、屋根は栗板の栩葺きで、耐火性に優れた土蔵です。

<足利学校:菜園場(サエンバ)>

足利学校:菜園場に咲く梅の花

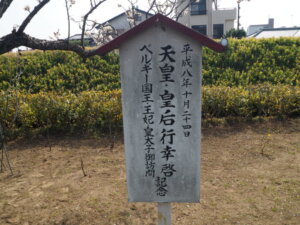

足利学校:菜園場に咲く梅の花平成八年十月二十四日 天皇・皇后行幸啓 ベルギー国王・王妃・皇太子御訪問記念

行幸啓:天皇、皇后が同列で外出されること。

校内の菜園場(サエンバ)

校内の菜園場(サエンバ)土蔵の北側にも、野菜が栽培されていました。

現在でも、遠方から学びに来た学生が、寮で暮らしているかのような雰囲気ですね。

<足利学校:北庭園側から望む風景>

足利学校:北庭園から望む風景

足利学校:北庭園から望む風景

書院の廊下前には、北庭園より出土した弁財天を祀った祠が展示されています。(発掘調査:昭和57年(1982~)石祠には、「奉造営 弁天宮 當処 内田文左衛門平勝

元文三戊午天(1738)十一月吉日」と文字が掘られています。

この石祠は、絵図面にあるように北庭園池の中島に祀られていました。(現在、中島に鎮座している祠は複製)弁財天:七福神の一神。もとは、インドの河の神。

サラスバティ(Sarasvati)。神徳は、楽才・知恵・弁財・

福徳財宝など。

足利七福神めぐりは、

足利七福神めぐり4コース:19社寺「最勝寺」から「正善寺」を御覧ください。

<足利学校:土塁から望む風景>

足利学校(北土塁)から鑁阿寺を臨む

足利学校(北土塁)から鑁阿寺を臨む足利学校の北隣りにある、鑁阿寺(ばんなじ)の堀です。

たくさんのカモが優雅に浮かんでいます。

足利学校(北西土塁)から鑁阿寺を臨む

足利学校(北西土塁)から鑁阿寺を臨む鑁阿寺の太鼓橋と山門(桜門)が見えます。

太鼓橋の架かる堀には、エサを求める鯉が、たくさん集まってきます。

<足利学校:歴代庠主(校長)・代官の墓所>

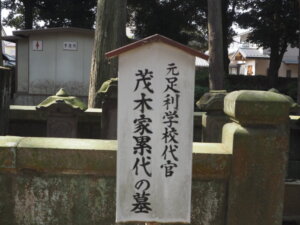

歴代庠主(しょうしゅ)の墓

歴代庠主(しょうしゅ)の墓

1869年、足利学校の最後の庠主謙堂が足利を去りました。

足利学校:代官の墓所

足利学校:代官の墓所

足利学校歴代庠主(校長)一覧は、

足利学校歴代庠主(校長)一覧は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!

7 【足利学校】・<足利学校歴代庠主(校長)一覧>を御覧ください。

<足利学校:収蔵庫>

史跡足利学校:収蔵庫

史跡足利学校:収蔵庫遺蹟図書館の北側にある収蔵庫です。

収蔵庫の前で咲くロウバイ

収蔵庫の前で咲く梅

収蔵庫の前で咲く梅

竹林

竹林大成殿の西側には、すがすがしい竹林があります。

春になると、竹の子も元気に伸びてきます。

ここにも、自然の息吹が感じられますね。

足利学校竹林の竹の子

昔、足利学校の学生さんも、この竹の子を食べたのかも知れませんね。

渡良瀬橋ブログ オリジナル作品集を御用意しました。

よろしかったら、

「絵手紙」作品集「自然いっぱいコーナー」を御覧ください。

【足利学校:正一位霊験稲荷社】

孔子像の隣にある足利学校稲荷社

孔子像の隣にある足利学校稲荷社正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)は、合格祈願の御利益があるとされています。

足利学校稲荷社の拝殿

足利学校稲荷社の拝殿正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)は、合格祈願の御利益があるとされています。

絵馬掛け処

絵馬掛け処

足利灯り物語

足利灯り物語<足利学校稲荷社:合格祈願絵馬・お守り>

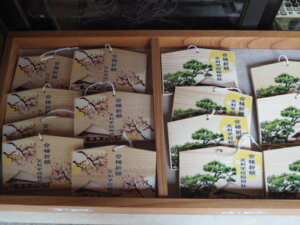

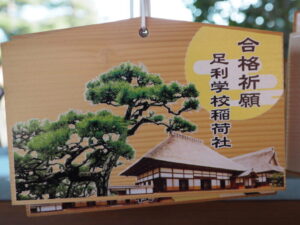

足利学校稲荷社:絵馬

足利学校稲荷社:絵馬絵馬は、受付で販売しています。

稲荷社のお詣りの後、絵馬架け処に掛けましょう。

絵馬掛け処

絵馬掛け処絵馬掛け処は、稲荷社の鳥居前にあります。

絵馬架け処

絵馬架け処

足利学校合格祈願絵馬:かなふり松

足利学校合格祈願絵馬:かなふり松

足利学校合格祈願絵馬:孔子

足利学校合格祈願絵馬:孔子

足利学校合格祈願絵馬:小野篁

足利学校合格祈願絵馬:小野篁みな様の合格、心から応援しています。

| 絵馬・お守り | 初穂料 |

|---|---|

| 足利学校稲荷社・絵馬 合格祈願 |

700円 |

| 足利学校稲荷社・絵馬 梅・松 |

800円 |

| 足利学校稲荷社・合格お守り | 700円 |

足利学校:絵馬

足利学校:絵馬足利学校事務所の受付けカウンターには、合格祈願の絵馬とお守りが授与されています。

稲荷神社の絵馬やお守りは、 早川 尚秀 市長の定例記者会見で、史跡足利学校事務所の業務の一部を2022年10月1日から足利市観光協会に委託するという発表によるものです。

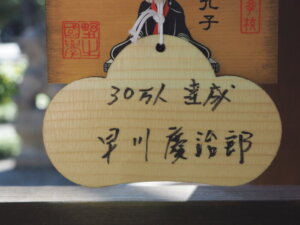

早川市長は、「集客のノウハウを持つ観光協会の力を借り、参観者数30万人を目指したい」ということでした。

足利学校:御守り

足利学校:御守り当ブログでも、全面的に応援させていただきます。

* 足利学校参観者数・・・2017年度 約17万8千人 2019年度 約14万2千人

2020年度 約6万人(感染症の影響)2021年度 約10万9千人まで回復。

足利学校稲荷社:合格祈願のお守り

<足利学校稲荷社:不断倍の御朱印>

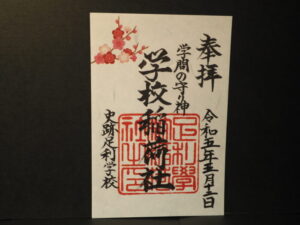

足利学校内稲荷社:御朱印の案内

足利学校内稲荷社:御朱印の案内

足利学校稲荷社:御朱印

足利学校稲荷社:御朱印このほど、孔子廟の前にある「不断梅」をあしらった御朱印の領付が始まりました。

御朱印授与は、4月~9月は午前9時~午後4時30分、10月~3月は午後4時までで、初穂料は500円です。

<足利学校:ザビエルの金平糖(こんぺいとう)>

足利学校:ザビエルの金平糖

足利学校:ザビエルの金平糖御守りと絵馬のとなりに、ザビエルと足利学校をあしらった缶に入った金平糖が販売されています。

受付の案内によると、

足利学校を「日本国中最も大にして、最も有名な板東の大学」と世界に紹介したイエズス会宣教師。

一般では、イエズス会が日本へのお土産として献上したのが金平糖だったとか。

足利学校のお土産としていかがでしょうか ?

この金平糖は、うれしいことに3種類のテイストがあり、受験生に御守りに添えてプレゼントしてもいいですね。

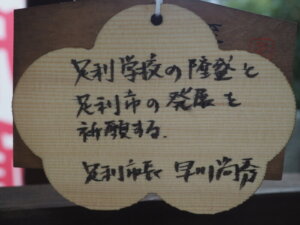

足利市長 早川尚秀氏の絵馬

足利市長 早川尚秀氏の絵馬

足利観光協会代表理事 早川慶治郎氏の絵馬

足利観光協会代表理事 早川慶治郎氏の絵馬

正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)の詳細は。

正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社):日本最古の学校で合格祈願を御覧ください。

【足利学校:門前マルシェ】

足利学校:門前マルシェ入口(2022.10.2)

足利学校:門前マルシェ入口(2022.10.2)学校様通り(まちなか遊学館~入徳門)が歩行者天国となり門前マルシェが開催されました。

足利門前マルシェは、2018年から開催され、今年で4年目を迎えました。

足利学校入徳門前のマルシェ

足利学校入徳門前のマルシェ

マルシェ内に用意されたテーブルと椅子

マルシェ内に用意されたテーブルと椅子マルシェで購入したソフトドリンクや、ピザの飲食や、休憩スペースとして、

ところどころにテーブルと椅子が用意されていました。

マルシェの各ブースには、普段はなかなか購入できない帽子や食器などのビンテージ、オリジナル製品や、新鮮で無農薬栽培の果物・野菜が販売されています。

足利学校門前マルシェの詳細は、

足利学校門前マルシェ・足利鑁阿寺境内マルシェを御覧ください。

北仲通りの七夕まつり

北仲通りの七夕まつり足利の画家 川島 直人 2017年10月

そっと結んだ 青い短冊 そこに書かれた母の願い「直人と お話ができますように・・・」

2022.11 川島直人水彩画展より

【足利学校:特別展<例>】

足利学校では、企画展・特別展が開催されます。

一例を挙げると、過去に次のような特別展が開催されました。

< 市制100周年記念特別展 >

《 相田みつをと足利学校 》

期日:令和3年4月22日(木)~5月30日(日)

魅力的なのは、いつもの足利学校参観料のみで特別展等が拝見できることです。

《 足利学校打の刀剣 》

期日:令和4年2月11日(金)~3月27日(日)

足利学校は、我が国唯一の公開学校として戦国時代に最盛期をむかえ、全国から多くの学徒が集まりました。

当時は儒学を中心とした学問を教えるとともに、医学や兵学などの実学も教えました。

足利学校は、戦国武将や軍師が憧れる場所となっていき、第9世庠主(しょうしゅ)閑室元佶三要(かんしつげんきつさんよう)の時代に、日向国(宮崎県)出身の刀工 堀川国広が(ほりkわくにひろ)が「足利学校打」の刀を打ちました。その後、江戸時代になっても足利学校の名声は続き、「足利学校打」の当県が打たれました。

本展では、「足利学校打」の銘のある江戸時代後期の源景国の刀、「足利作之」の銘のある下坂継正の脇指等を展示します。

< 展示リスト >

| 史 料 名 | 詳 細 | 指定・所蔵 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 刀 名

晴雲齋源景國 |

元治2年(1865)初代景国が足利学校で 鍛えた刀 刃長 75.3cm 反り 1.3cm 銘表 「晴雲齋源景國足利於學校」 裏 「千時六十九歳而造之 元治二丑年二月吉日」 |

栃木県指定文化財

足利市 |

| 2 | 刀 名

晴雲齋源景國 |

慶応4年(1868) 刃長 56.6cm 反り 0.8cm 銘表 「新田家臣尾内修理十八代孫上野産晴雲齋尾内七郎源景國」 裏 「慶應四戊辰年二月吉日於足利學校造之」 |

足利市指定重要文化財

足利市 |

| 3 | 刀 名

越前住下坂継正 |

江戸時代

刃長 54.5cm 反り 1.4cm |

栃木県指定文化財

(公財) |

| 4 | 脇指 銘

環 |

江戸時代 刀工 源清麿、青年期の傑作

刃長 40.4cm 反り 0.9cm |

栃木県指定文化財

足利市 |

| 5 | 刀 銘

大和守安定 |

江戸時代

刃長 82.8cm 反り 2.0cm |

足利市 |

| 6 | 刀 銘

清光 |

江戸時代 金沢の名工 加州清光の作

刃長 69.3cm 反り 1.4cm |

足利市 |

<相田みつを氏と私>

足利学校:「相田みつを」さんの特別展と聞いて、なつかしく思い出されたことがあります。

私ごとで恐縮ですが、相田みつをさんからいただいた本を御紹介して、本稿をおわります。

相田みつをさんの直筆

私の結婚式のお祝いとして、いただいた本です。

『にんげんだもの』1984年4月15日 第一刷発行『祝 門出 道は二人でひらく』

昭和59年6月2日 みつを

【足利学校:人気のマンホール】

足利学校がデザインされたマンホール

足利学校がデザインされたマンホール足利市では、土地柄を反映させたマンホール蓋があります。

字降松がデザインされたマンホール

字降松がデザインされたマンホール「史跡足利学校」と「かなふり松」(2種類)のマンホールカードが、無料で配布されています。

* 太平記館で配布:史跡足利学校(Aカード)* 足利まちなか遊学館で配布:かなふり松(Bカード)

足利学校マンホールカード:かなふり松

足利学校マンホールカード:かなふり松カードを提示すると、足利学校入場料が割引されます。

詳細は、足利市公式HPで御確認ください。

【足利学校:紅葉とライトアップ】

<足利学校:紅葉>

紅葉した史跡足利学校のイチョウ

紅葉した史跡足利学校のイチョウ

史跡足利学校:秋の孔子廟と北庭園

史跡足利学校:秋の孔子廟と北庭園<足利学校:足利灯り物語>

恒例の「足利灯り物語」は、11月に約20日間の日程で、史跡足利学校がライトアップされます。

「あしかがフラワーパーク」とのコラボレーションによるライトアップです。

花手水と足利銘仙行燈(めいせん あんどん)

花手水と足利銘仙行燈(めいせん あんどん)

字降松:(かなふりまつ)

竹林と竹灯り

竹林と竹灯り「大成殿」西側の竹林ですが、昼とは、まったく違う雰囲気をかもし出していました。

孔子廟(こうしびょう):大成殿

「杏壇門」(きょうだんもん)と「大成殿」(たいせいでん)のライトアップです。

孔子廟の孔子坐像

孔子廟の孔子坐像

南庭園を飾る傘

南庭園を飾る傘

北庭園のライトアップ

北庭園のライトアップ

學校門

學校門遺蹟図書館の前では、文星芸術大学によるアニメーションが放映されていました。

字降松

字降松

足利灯り物語の詳細は、

足利灯り物語:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺・足利学校・物外軒へ

を御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこ さん、コメントありがとうございます。 地元待望のコミュニティFM『FM…

ラジオでメッセージ、聴きました! めちゃくちゃありがたい情報をありがとうござい…

こちらこそ、ありがとうございます。 相田みつをさんの詩にもありましたね, [ひと…

ブログに載せてくださりありがとうございます 出逢いに感謝♡

ハロさん、お久しぶりでした。楽しい一日でしたね。また、当ブログを御覧いただきあり…

本日、ブログを知り拝見させていただきました。幅広い分野で詳しく書かれて、参考にな…

Y/Kさん、コメントありがとうございます。 足利市内の八雲神社は、松田町と小俣…

八雲神社は、松田町のものを除き、すべてお参りさせていただきました。小俣町や五十部…

S-様、ご質問ありがとうございます。 「かき菜の中心の茎を摘心・・その後、かき…

大変参考になりました。 質問です 中心の茎を摘芯しました。 そうしましたら…