日本遺産第一号の史跡足利学校は、日本最古の学校として有名ですが、学問の神様、正一位霊験稲荷社(以下、足利学校稲荷社)で学業成就や合格を祈願するのはなぜでしょう。

それは、読めない文字などを書いて枝に掛けておくと、翌日に答えが書いてあるという「字降り松」の伝説によるものでしょうか。

実は、それだけではありません。

足利学校内にある「孔子廟」の庭に、実が落ちないという梅があるんです。

もともと「梅」といえば、「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花主なしとて春をわするな」との歌でおなじみの「飛梅」の話が思い浮かびます。

現在、学問・受験の神として親しまれる菅原道真と梅との伝説は、シンガーソングライター ♬ さだまさし ♬さんも歌っていましたね。

そんなわけで、史跡足利学校と学問の守り神との関係を簡単にまとめると、次のようになるでしょう。

- 足利学校は、日本最古の学校

- 字降松は、解答を導く幸運の松「神を待つ」

- 孔子廟の庭に植栽されている梅の実は「落ちない」

- 孔子は、儒教の祖、学問の神様といわれた小野篁

- 足利学校稲荷社の狐は、災いを避ける眷属

以上の他に、史跡足利学校は、学問にまつわる史実の宝庫でもあります。

筆者は、史跡足利学校と足利学校稲荷社が、日本一の「学業成就」と「合格祈願」のスポットであることを信じてやみません。

【 正一位霊験稲荷社(足利学校稲荷社)】

足利学校稲荷社の入口

足利学校稲荷社の入口史跡足利学校「學校門」の手前にある「正一位霊験稲荷社」です。

現在は、学問の守り神「足利学校稲荷社」としても信仰を集め、学業成就や合格を祈願する参拝者が、全国各地から訪れています。

足利学校稲荷社は、創建500年前とも伝えられ、日本最古の学校にある学問の守り神として霊験あらたかで、絵馬やお守りも授与されています。(授与は、チケット売り場です)

<足利学校稲荷社:基本情報>

| 正式名称 | 正一位霊験稲荷社 (足利学校稲荷社) |

|---|---|

| 主祭神 | 稲倉魂命 (うかのみたまのみこと) |

| 祭 日 | 2月初午 |

| 所在地 | 〒326-0813 足利市昌平町2338 |

| 電話・Fax | 電話:0284-41-2655 Fax:0284-41-2082 |

| 参拝時間 | 終日 |

| 料 金 | 無料(足利学校参観は有料) |

| アクセス | 東北自動車道佐野藤岡 IC:15分 北関東自動車道足利 IC: 15分 北関東自動車道太田桐生 IC: 20分 北関東自動車道佐野田沼 IC: 20分 |

| 駐車場 (無慮) |

史跡足利学校多目的駐車場:乗用車8台 太平記館観光駐車場:乗用車40台 バス:10台 たかうじ君広場駐車場:乗用車35台 (内・軽自動車11台) |

| 足利学校公式HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp |

<足利学校稲荷社:境内>

足利学校稲荷社

足利学校稲荷社

足利学校稲荷社:社殿

足利学校稲荷社:社殿

足利学校稲荷社:拝殿

足利学校稲荷社:拝殿

足利学校稲荷社:神前の佐野天明鋳物の灯籠 安政4年(1857)に寄進

足利学校稲荷社:神前の佐野天明鋳物の灯籠 安政4年(1857)に寄進<足利学校稲荷社:御朱印>

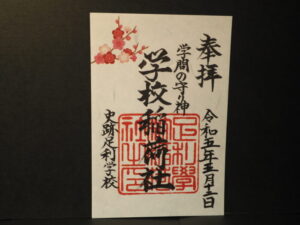

足利学校稲荷社:御朱印

足利学校稲荷社:御朱印足利学校事務所棟の受付で授与されています。

御朱印授与:4月~9月 午前9時~午後4時30分 10月~3月 午前9時~午後4時までです。

<足利学校稲荷社:境内由緒書>

足利学校第7世庠主玉崗瑞璵(九華)は天文23年(1554)9月、足利学校の鎮守である

稲荷大明神の社殿を再建し、八幡大菩薩を合祀したとあることから、創建はこれよりさかのぼる。霊験あらたかで、江戸時代には足利の町をはじめ多くの人々の信仰をあつめた。

伝えによれば、稲荷社の狐が異変を知らせてくれたことから、大切にされ、11月には御供小豆飯をわらにのせ、狐穴に供えたという。

* 足利学校歴代庠主(校長)の詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー! 7【足利学校】・<足利学校歴代庠主(校長)一覧>を御覧ください。

足利学校稲荷社:幣殿の狐

足利学校稲荷社:幣殿の狐明和7年(1770)第16世庠主千渓元泉が、稲荷大明神を改め、正一位霊験稲荷社とした。

参道左右の石灯籠は、元文2年(1737)と明治40年(1907)、水屋の手水鉢は天明7年(1787)に、神前にある佐野天明鋳物の灯籠は、安政4年(1857)に寄進されたものである。

足利学校稲荷社:榊と灯籠

足利学校稲荷社:榊と灯籠

足利学校稲荷社:参道にある灯籠と本榊

足利学校稲荷社:参道にある灯籠と本榊

足利学校稲荷社:手水舎

足利学校稲荷社:手水舎

足利学校稲荷社:手水舎の手水鉢(天明7年:1787年奉納)

足利学校稲荷社:手水舎の手水鉢(天明7年:1787年奉納)もとは遺蹟図書館付近にあったが、天神などの諸神を合祀し、明治42年(1909)に現在地に移された。

現在は、学業成就の神として信仰されている。

令和2年3月吉日 境内由緒より

足利学校稲荷社:幣殿

足利学校稲荷社:幣殿神前には、眷属の金色の狐と木製の狐が控えています。

* 眷属:神様の使者。

* 御神体:本殿にあり、神は、祭礼が行われる度に神域である「常世(とこよ)」より降臨し、人間の住む世である「現世(うつしよ)」に来訪する「依り代」(よりしろ)をいう。

「依り代」は、「御霊代(みたましろ)」とも呼ばれ、神職ですら触れることは許されない物も存在しています。

<足利学校稲荷社:「足利市史」由緒>

足利学校稲荷社:500年余の歴史を刻む幣殿

足利学校稲荷社:500年余の歴史を刻む幣殿24 稲荷神社(無格社)昌平町

本市昌平町聖廟外道路の西に在り。もと境内にありたるを、明治42年、現在の地に移さる。祭神は、稲倉魂命。祭日は、2月初午。

社殿は、開口3間・奥行4間半。境内に、5社明神あり。

祭神は、太田命・稲倉魂命・保食命、大巳貴命・大宮姫命の5柱なり、由緒未詳なるも、「足利學校の鎮守」として祀りしものなるべし。

足利學校諸建物繪圖(寛文年中作製)中に、境域の西南に、此の社あり、境内に、元文5年(紀元2400年)、奉納の石燈籠の1對あり。

足利市役所(編纂)(1977), 第三篇 第一章 神社

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,130

【足利学校稲荷社:魅力的な文化観光を促進】

<足利学校稲荷社:社殿内のリニューアル>

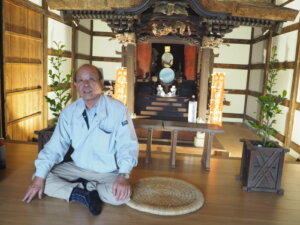

足利学校稲荷社:宮大工

足利学校稲荷社:宮大工足利学校稲荷社内をもっと見やすくする目的で、巧みな技と、細心の注意を要するリニューアル作業が行われていました。

このほど、史跡足利学校の業務の一部が10月1日(2022)から、足利市観光協会(早川慶治郞代表理事)に委託されました。

その際、幣殿の神具を慎重に調整する宮大工髙橋 英二さんにお会いしました。

髙橋さんは、新潟県柏崎市の御出身で、現在、足利市八椚町にお住まいの宮大工さんです。

このほど、たいへん貴重なお話を数多くうかがうことができ、当ブログへの写真掲載も、快く承諾してくださいました。

宮大工:髙橋 英二 氏

宮大工:髙橋 英二 氏髙橋氏は、總社八雲神社(緑町)の再建に、筆者の恩師である故 櫻木宮司と共に手がけ、

伊勢神宮に足を運びました。

また、足利織姫神社の縁結び坂にある「七色の鳥居」の製作者であり、「足利灯り物語」の足利銘仙行燈も一手に製作されています。

「足利灯り物語」:学校門前のライトアップ

「足利灯り物語」:学校門前のライトアップ* 足利灯り物語の詳細は、足利灯り物語:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺・足利学校へを御覧ください。

今回の髙橋氏の奉納は、足利学校稲荷社の御賽銭箱で、欅を釘1本使わずに製作されていました。

足利学校稲荷社:御賽銭箱

足利学校稲荷社:御賽銭箱欅の木目が見事に生かされた手作りの御賽銭箱は、見れば見るほど美しく、精巧に仕上げられているのがよくわかります。

これぞ、「匠の成せる技」なんだと感銘しました。

足利学校稲荷社:神額と本鈴

足利学校稲荷社:神額と本鈴

足利学校稲荷社:新旧の御賽銭箱

足利学校稲荷社:新旧の御賽銭箱拝殿にある歴史を感じさせる旧御賽銭箱と、鈴緒の下に奉納された新御賽銭箱です。

参拝した日が、ちょうど新御賽銭箱の奉納日で、なんと筆者の御賽銭が最初になりました。

「(あなたは)なんと運のよいことでしょう」と、髙橋氏がつぶやきました。

これぞ神の御導き、八雲神社の櫻木宮司との縁なのでしょう。

そして、筆者は翌日のこと、櫻木宮司の同僚だったY先生とも十数年ぶりにお会いすることもできました。

なんとも不思議な、そして偉大なパワーを感じるかけがえのない出来事となりました。

鳥居の上にある賽銭箱:山口県長門市にある元乃隅神社の大鳥居

鳥居の上にある賽銭箱:山口県長門市にある元乃隅神社の大鳥居御賽銭箱といえば、元乃隅神社にある鳥居の上に設置されている御賽銭箱を思い出します。

鳥居の上の賽銭箱

鳥居の上の賽銭箱123基の鳥居が100m以上にわたって並ぶ元乃隅神社の境内には、高さ約6mの大鳥居の上部に御賽銭箱が設置されています。

参拝者は、この賽銭箱めがけて御賽銭を投げ上げますが、なかなか入りません。

参拝者は、願い事を叶えるべく、10回以上投げ入れる人もいます。

鳥居の下の御賽銭箱

鳥居の下の御賽銭箱御賽銭が入らなかった人のために、鳥居の下にも小さな御賽銭箱があります。

参拝者の願い、全員叶いますように・・・。

<足利学校稲荷社:新しくなった看板とゲート>

足利学校稲荷社:新しくなった看板

足利学校稲荷社:新しくなった看板鳥居の前に設置された新しい看板によって、足利学校稲荷社の存在がさらによくわかるようになりました。

さらに、ゲートの工夫改善によって、稲荷社が無料で参拝できることを示す有料区間も明確に区分され、役立てられていました。

工夫改善されたゲート

工夫改善されたゲート<足利学校稲荷社:絵馬とお守り>

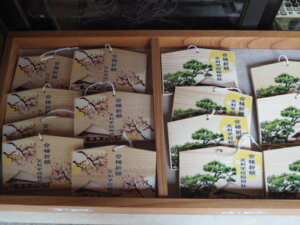

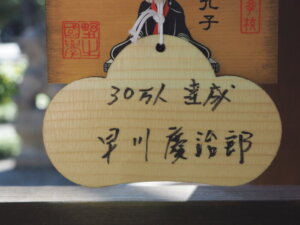

足利学校稲荷社:絵馬

足利学校稲荷社:絵馬足利学校稲荷社では、学業成就・合格祈願の絵馬とお守りが授与されています。(2022.10.1より)

従来の五角形(家型)絵馬は、梅と松があります。

(頒布価格:700円)

足利学校稲荷社:お守り

足利学校稲荷社:お守りお守りは、ピンクの「梅」色と、グリーンの「松」色です。

(頒布価格:700円)

足利学校稲荷社:松の絵馬

足利学校稲荷社:松の絵馬

足利学校稲荷社:絵馬

足利学校稲荷社:絵馬絵馬は、松型と梅型の2種類があります。

(頒布価格:800円)

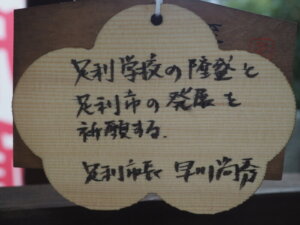

足利市長の絵馬

足利市長の絵馬

足利観光協会代表理事の絵馬

足利観光協会代表理事の絵馬* 詳細は、足利市観光協会公式サイト学び舎のまち足利史跡足利学校、学問の守り神・足利学校稲荷社を御覧ください。

* 足利学校稲荷社近隣の神社の詳細は、八雲神社と足利24の神社めぐり【まとめ】を御覧ください。

【足利学校:学業成就と合格祈願】

<足利学校参観案内>

足利学校「學校門」

足利学校「學校門」足利学校稲荷社へは無料で参拝できますが、學校門からの入場は、参観料が必要です。

事務所チケット売り場で、チケットが購入できます。

なお、チケット売り場のカウンターに、絵馬とお守りも用意されています。

| 参観時間 | 4月~9月:午前9:00~午後5:00 (受付は午後4:30まで) 10月~3月:午前9:00~午後4:30 (受付は午後4:00まで) |

|---|---|

| 休館日 | 原則第3水曜日 (10月、11月は第2水曜日 祝日、 振替休日の祭は翌日) 年末(12月29日~12月31日) * 施設整備のため臨時休業あり。 |

| 参観料 | 一般:個人420円 団体(20名以上)350円 高校生:個人220円 団体(〃)170円 * 中学生以下無料、障がい者の方は 障害者r手帳のご提示で無料です。 (付き添いの方1名も無料となります) |

| アクセス・問合わせ等 | 上記:足利学校稲荷社と同じ。 |

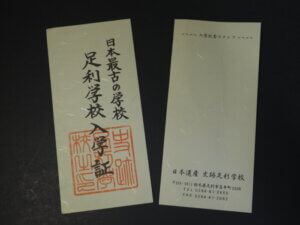

<入学証と學生証>

足利学校「入学証」

足利学校「入学証」

足利学校「學生証」

足利学校「學生証」有料参観者に発行される入学証と學生証です。

學生証はシールになっており、参観の際、衣服に付けられるようになっています。

(返却は不要)

また、入学証の裏面には、参観記念スタンプを押すためのスペースがあります。

なお、参観記念スタンプは、事務所受付の隣、ビデオシアター側のカウンターに用意されています。

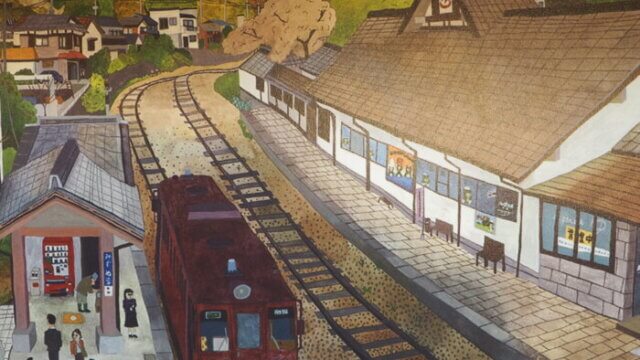

<字降松は、神を待つ>

かなふり松

かなふり松学校門と杏壇門の間に、字降松(かなふりまつ)があります。

字降松の伝説

学徒が読み方のわからない字や、意味の解らない言葉などを紙に書いて

この松に結んでおくと、翌日には、ふり仮名や注釈がついていたそうです。答えは、「九華」(きゅうか)が書いていたと言われています。

そうしたことから、「かなふり松」と呼ばれるようになったと伝えられています。

* 九華(1500~1578)とは:名は玉崗(ぎょくこう)、諱(いみな)は、瑞璵(ずいよ)、号は九華(足利学校での学徒名)、大隅国(おおすみのくに)(現在の鹿児島県の一部)にて生まれ、伊集院(いじゅういん)氏(島津氏の一支族)の出身です。

足利学校:字降松の質問箱

足利学校:字降松の質問箱

足利学校:字降松の質問箱

足利学校:字降松の質問箱字降松の根元のすぐ近く(方丈側に、「字降松質問箱」があります。

足利学校に関する質問を住所、氏名を添えて投函すると、なんと、自宅に回答が送られてきます。

とても楽しくて勉強になるシステムですね。

質問用紙は、遺蹟図書館でもらえますので、ぜひ御利用ください。

足利学校に古くから伝わる「字降松」の伝説は、「松」が転じて「神を待つ」という意味があるとされています。

<梅は、合格に通ず>

足利学校:「西階の不断梅」

足利学校:「西階の不断梅」足利学校の孔子廟には、「西怪の不断梅」があります。

西階とは、孔子廟の西側の階段を示しており、不断梅とは、実がいつまでも落ちない梅をいいます。

ということで、孔子廟西側階段の近くに植栽されたいつまでも実を付けている梅です。

不断梅は、他の梅に比べて、実が黒くなるまで樹上にあるとされています。

もともと梅は学問を好む樹木で、学問に励むと花が咲き、怠ると散ってしおれる「好文木」とも言われています。

【好文木】(中国、晋の武帝が学問に励んでいる時は梅の花が開き、学問を怠る時は散りしおれていたと「晋起居注」に見えたといわれる故事から)梅の異称。

国語大辞典[縮刷版](1974)第4巻 P.593 小学館

いずれにしても、好文木(梅)だけでも学問との関係が深く、さらに「実が落ちない」となれば、合格祈願としては最強であり、日本最古の学校ともあれば、申し分ありませんね。

<儒教の祖:孔子と学問の神:小野篁>

足利学校:大成殿内の孔子坐像

足利学校:大成殿内の孔子坐像大成殿には、孔子の坐像が安置されています。

天保2年(1832)画家の渡辺崋山(わたなべかざん)などによって、

蔵の胎内名などが発見され、天文4年(1535)に製作され、収めら

れたことが明らかになっています。出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

孔子坐像のお隣に祀られているのは、足利学校の創健者ともされている

小野篁(おのの たかむら)坐像です。

足利学校:大成殿内の小野篁坐像

足利学校:大成殿内の小野篁坐像古くから、「足利学校は、小野篁の創建なり・・・」と伝えられており、創始者として江戸中期に造立し、向かって右側に祀られたものです。

出典:『足利学校』

史跡 足利学校事務所(2000-2019)

足利学校の徹底解説は、足利学校と「松竹梅の伝説:現代版かなふり松の回答!」を御紹介を御覧ください、

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…