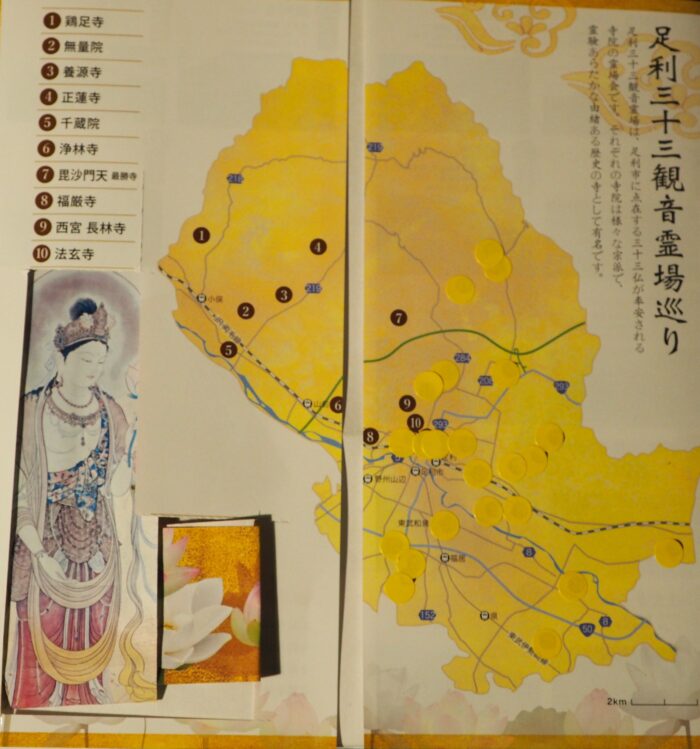

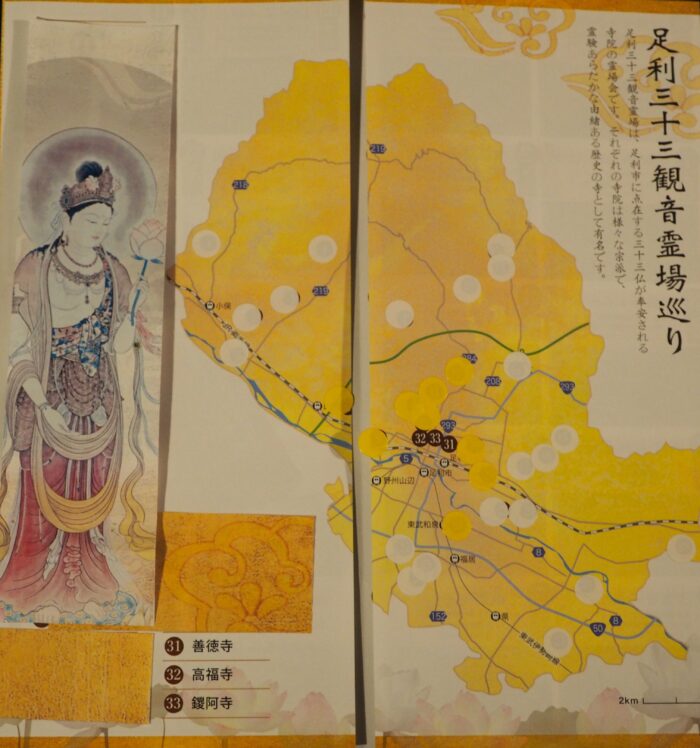

足利三十三観音霊場巡り:①鶏足寺~㉝鑁阿寺<完全解説>

各地の観光案内コーナーには、「○○七福神巡り」、「○○霊場巡り」、「○○聖地巡礼の旅」など、ワクワクする企画が満載の、見ているだけでも楽しめるパンフレットがたくさん用意されています。

そして、実際に出かける前に、行き先の見どころをチェックし、アクセス情報をカーナビへ入力したり、正確な位置をグーグルマップで調べたりと、いろいろと準備しますよね。

しかし、ようやく参拝先や名所旧跡に到着したものの、なんと、そこには詳しい由緒書がなかったり、わかりやすい案内表示板がなかったりと、なんだかモヤモヤした気分になったことはありませんか。

私ごとですが、帰宅して参拝先でいただいた資料を見ると、「見どころスポットを見逃していた !」なんてこともしばしばです。

訪問先が近くだったら、再度行けばいいだけのことですが、遠方だと、なかなかそうもいきませんよね。

本記事では令和3年に改めて開創された『足利三十三観音霊場巡り』をとりあげ、市内に在住する筆者が、予め各寺院を参拝してきました。

参拝先で疑問に感じたことを直接住職さんに尋ねたり、『足利市史』、『足利の伝説』、足利の寺院』等を拝読し、歴史的背景を調べたりして得られた一次資料のみを各寺院ごとに簡潔にまとめました。

公式パンフレットとともに、本記事を御覧いただくことで、これからお越しになる方や、すでに参拝を済まされた方々でもより一層、各寺院の理解を深め、御満足いただける巡礼となるでしょう。

どうぞ参拝の思い出として、本記事を末永く御活用いただければ幸いです。

みなさまのお越しを心からお待ち申し上げます。

目次

- 1 【足利三十三観音霊場巡り:はじめに】

- 2 【足利三十三観音霊場:一覧表】

- 3 【足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺 ~ ⑩ 法玄寺】

- 4 【足利三十三観音霊場巡り:⑪ 法楽寺~⑳薬師寺】

- 5 【足利三十三観音霊場巡り:㉑ 正善寺 ~ ㉚ 定年寺】

- 6 【足利三十三観音霊場巡り:㉛ 善徳寺 ~ ㉝ 鑁阿寺】

- 7 【足利三十三観音霊場巡り:まとめ】

【足利三十三観音霊場巡り:はじめに】

福厳寺花まつり:子安観音像(秘仏)(2024.4.8)

福厳寺花まつり:子安観音像(秘仏)(2024.4.8)<足利三十三観音霊場巡り:一覧表>

| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 所 在 地 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 仏手山 金剛王院 鶏足寺 |

聖観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0141 足利市小俣町 2748-1 |

| 2 | 鹿倉山 無量院 蓮花寺 |

聖観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0143 足利市葉鹿町 2003 |

| 3 | 白華山 養源寺 | 円通観世音菩薩 | 臨済宗 妙心寺派 |

〒 326-0102 足利市板倉町155 |

| 4 | 鎮護山 正蓮寺 | 聖観世音菩薩 | 真言宗 高野山派 |

〒 326-0103 足利市粟谷町477 |

| 5 | 諏訪山 千蔵院 | 千手観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0143 足利市葉鹿町308 |

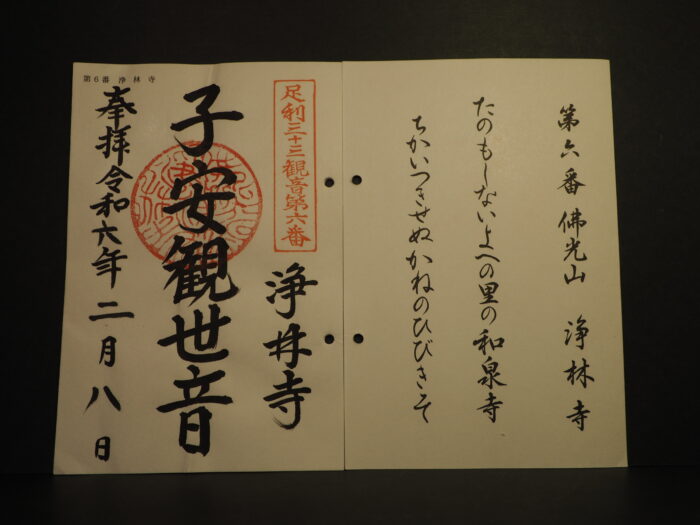

| 6 | 仏光山 浄林寺 | 子安観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 |

〒 326-0843 足利市五十部町1172 |

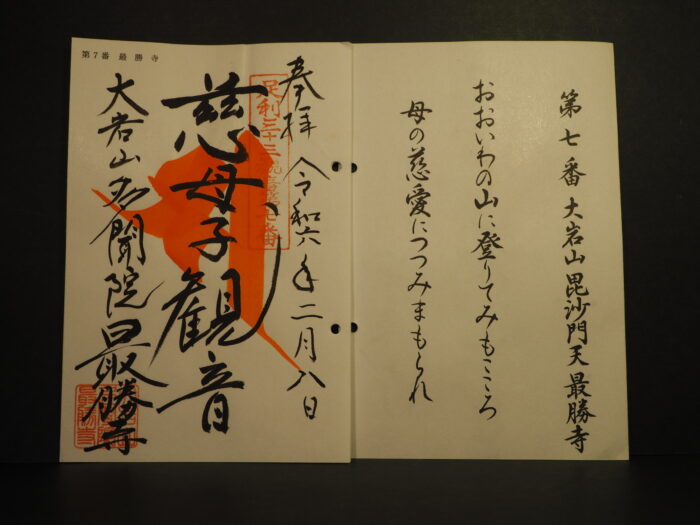

| 7 | 大岩山 多聞院 最勝寺 |

慈母子観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0841 足利市大岩町570 |

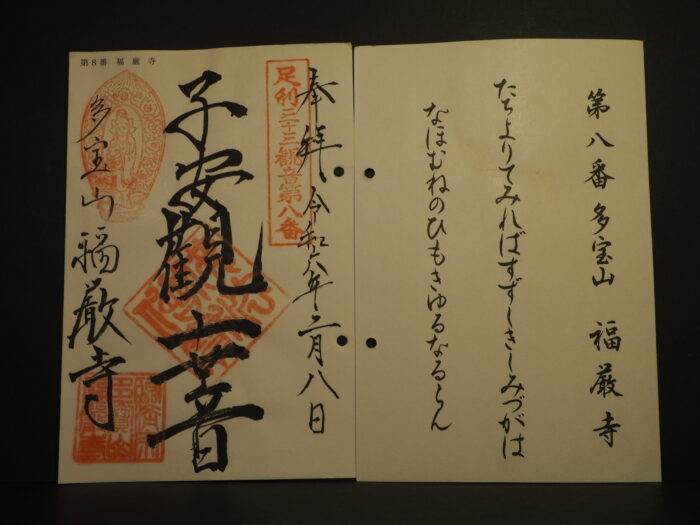

| 8 | 多宝山 福厳寺 | 子安観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 |

〒 326-0816 足利市緑町1-3270 |

| 9 | 大祥山 長林寺 | 聖観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0817 足利市西宮町2884 |

| 10 | 帝釈山 智願院 法玄寺 |

白衣観世音菩薩 | 浄土宗 | 〒 326-0805 足利市巴町2545 |

| 11 | 正義山 法楽寺 | 子安観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0808 足利市本城3-2067 |

| 12 | 義任山 観音院 吉祥寺 |

聖観世音菩薩 | 天台宗 | 〒 326-0067 足利市江川町245 |

| 13 | 天王山 東光寺 | 如意輪観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0061 足利市田島町1195 |

| 14 | 名龍山 金蔵院 | 聖観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0002 足利市名草中町1190 |

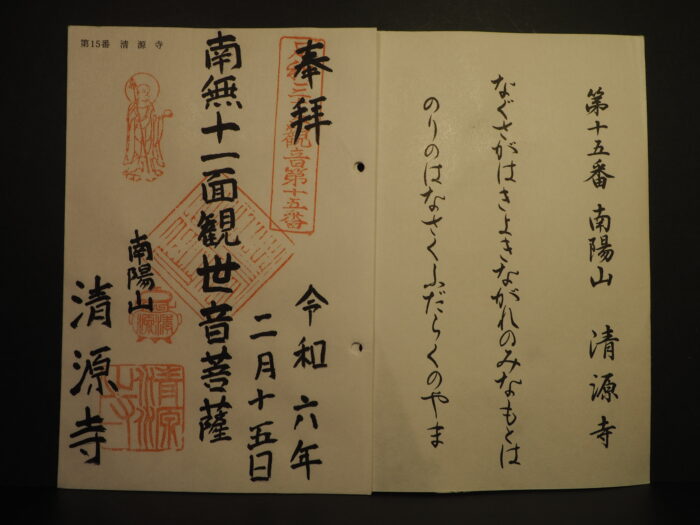

| 15 | 南陽山 清源寺 | 十一面観世音菩薩 | 臨済宗 円覚寺派 |

〒 326-0002 足利市名草中町3513 |

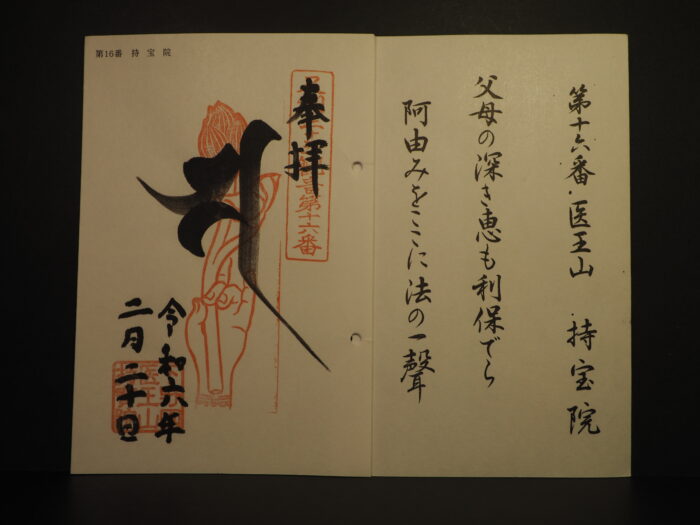

| 16 | 医王山 持宝院 | 聖観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0006 足利市利保町172 |

| 17 | 福聚山 長林寺 | 十一面千手観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0021 足利市山川町1142 |

| 18 | 大沼田山 萬福寺 | 聖観世音菩薩 | 時宗 | 〒 326-0011 足利市大沼田町1436 |

| 19 | 大林山 清雲寺 | 千手観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0011 足利市大沼田町723 |

| 20 | 寺岡山 施薬院 薬師寺 |

如意輪観世音菩薩 | 天台宗 | 〒 329-4213 足利市寺岡町871 |

| 21 | 明星山 神楽院 正善寺 |

千手観世音菩薩 | 天台宗 | 〒 326-0022 足利市常見町1-12-15 |

| 22 | 乾坤山 徳蔵寺 | 魚籃観世音菩薩 | 天台宗 | 〒 326-0023 足利市猿田町9-3 |

| 23 | 玉林山 本願寺 | 聖観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 |

〒 326-0324 足利市久保田町1275 |

| 24 | 赤城山 長昌寺 | 聖観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0325 足利市高松町450 |

| 25 | 稲荷山 覚性院 | 十一面観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 | 〒 326-0337 足利市島田町838 |

| 26 | 明厳山 覚本寺 | 十一面観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 | 〒 326-0337 足利市島田町871 |

| 27 | 青蓮山 宝性寺 | 十一面観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

〒 326-0831 足利市堀込町2023 |

| 28 | 集雲山 龍泉寺 | 白衣観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 |

〒 326-0338 足利市福居町2148 |

| 29 | 福聚山 心性教院 龍泉寺 |

聖観世音菩薩 | 天台宗 | 〒 326-0044 足利市助戸1-652 |

| 30 | 虎嘯山 定年寺 | 如意輪観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0044 足利市助戸3-1794 |

| 31 | 東光山 善徳寺 | 聖観世音菩薩 | 臨済宗 妙心寺派 |

〒 326-0056 足利市大町1-2 |

| 32 | 祥林山 高福寺 | 観世音菩薩 | 曹洞宗 | 〒 326-0803 足利市家富町2220 |

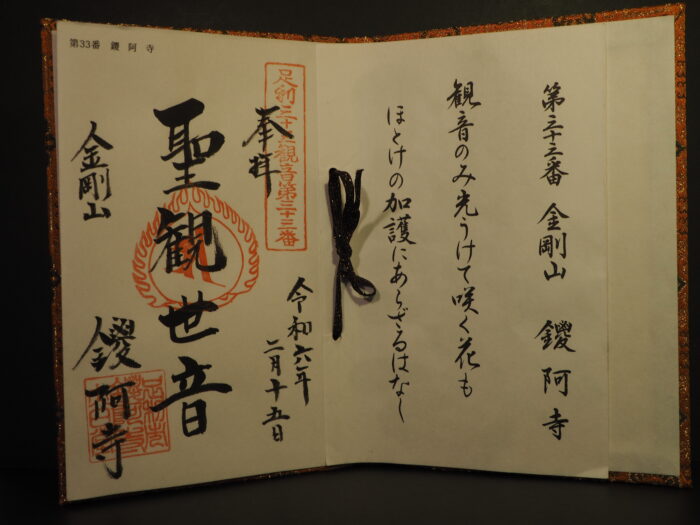

| 33 | 金剛山 仁王院 鑁阿寺 |

聖観世音菩薩 | 真言宗 大日派 |

〒 326-0803 足利市家富町2220 |

<観音菩薩は三十三身に変化(へんげ)する>

「三十三観音霊場巡り」は、観音菩薩(ぼさつ)が命ある人々を悟りの世界へ導くため、三十三身に姿を変えるという教えに基づき、全国各地で巡礼が行われてきました。

なので観音様は「唯一」の存在です。

観世音菩薩の定番の変化身は、六道に現れ、衆生(しゅじょう)を含む、あらゆる生物を救済するといわれています。

六道とは、六道輪廻(ろくどうりんね)における六つの世界のことで、すべての生命はこの世界への生まれ変わりを繰り返すとされています。

| 観 音 名 | 尊 各 |

|---|---|

| 聖観世音菩薩 (正観音・観自在菩薩) |

地獄道(じごく道)

生きとし生けるすべて(衆生)を救済するため、人間に近い姿をしている。 |

| 十一面観世音菩薩 | 修羅道(しゅらどう)

本来の顔以外に10~11個の顔をもつ。 10種類の現世利益(十種勝利)と4種類の来世での果報(四種功徳)をもたらす。 |

| 千手観音 | 餓鬼道(がきどう)

千の手と千の目を持つ観音様。 一般に顔11個、腕が42本(十一面四十二臂)で胸前で合唱する2本の手を除く40本の手がある。それぞれの手が「25の世界」を救う。(40本×25世界=1,000)→ 千手 掌にはそれぞれ1個の目があり。 すべての衆生をも漏らさずに救う。 |

| 如意輪観音 (にょいりんかんのん) |

天道(てんどう)

6本の腕(六臂)を持ち坐像か半跏像(片膝を立てて座る)がほとんどで、うち2本の腕に如意宝珠と法輪を持っている。 如意宝珠によって全ての願いを叶え、法輪によってあらゆる煩悩を打ち砕き、迷いの世界から救済する。 |

| 准胝観音 (じゅんでいかんのん) |

人道(じんどう)

1個の顔に3つの目、18本の腕(一面三目十八臂)の姿が多く、千手観音と混同されやすい。 人々の心の働きを清浄にし、悟りに導き無數の仏を誕生させるという仏教の真理が擬人化された観音。 |

| 馬頭観音 | 畜生道(ちくしょうどう)

吊り上がった目、天を衝く髪、牙を剥いた口などの怒りの顔(憤怒逢相)。頭に馬の頭を載せ、胸前では馬の口を模した「根本馬口印」を汲む。 馬が草を食むように、人々の煩悩を食す。 |

| 不空羂索観音菩薩 (ふくうけんじゃくかんのん)天台宗系では、准胝観音の代わりに加え六観音とされます。 |

8本の手と3つの目の像容が基本。

鹿皮の袈裟を着ているため鹿皮観音とも。 手には羂索、蓮華などを持つ。 「羂索」とは、インドで使われた捕縛ようの縄、あらゆる人々の悩みを逃さずに救済する。 |

<足利三十三観音霊場で拝観できる観音様>

* 聖観世音菩薩、十一面観世音菩薩、千手千眼観世音菩薩、子安観世音(正観音)、慈母子観音、十一面千手観音、如意輪観音、魚籃観世音菩薩、白衣観音。

<観音様の名前の多さに戸惑うことも>

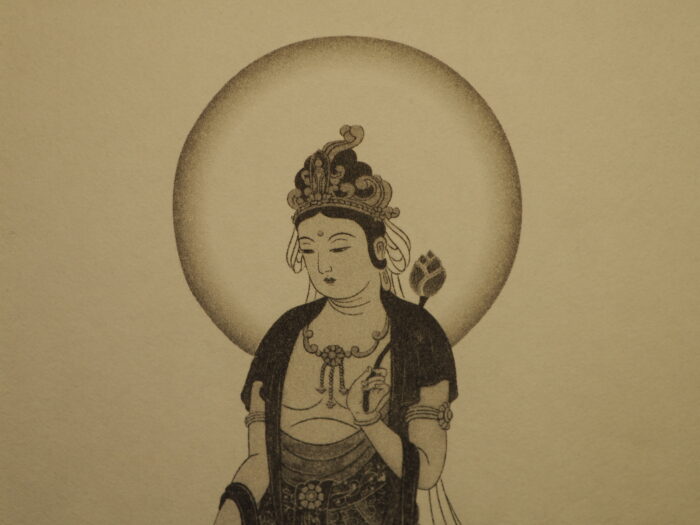

定年寺:第七番 蓮我(れんが)観音

定年寺:第七番 蓮我(れんが)観音上の表でまとめましたが、六観音? それとも七観音?

本来ならば、巡礼を終えた筆者が感じたこととして、記事の「まとめ」でお話するところですが、これから巡礼する方々のために、観音様の御名前を整理させていただきます。

* 霊場を巡っているうちに、いろいろな御名前の観音様が、どんどん登場なさいますので、私は少し混乱してしまいました。

<混乱してしまったことは次のとおりです>

| 疑 問 点 | 調 べ た こ と |

|---|---|

| 六観音? (宗派によって異なる) 七観音とも六観音に加え、さらに三十三漢音 ? |

聖・十一面・千手千眼・如意輪(にょいりん) ・馬頭・不空羂索(けんじゃく)<准胝(じゅんてい) または 不空羂索> * 宗派によって入れ替わることも。* 足利市には、定年寺の普照殿の周りに三十三観音像が安置されています。 |

定年寺:十八番 岩戸観音

定年寺:十八番 岩戸観音

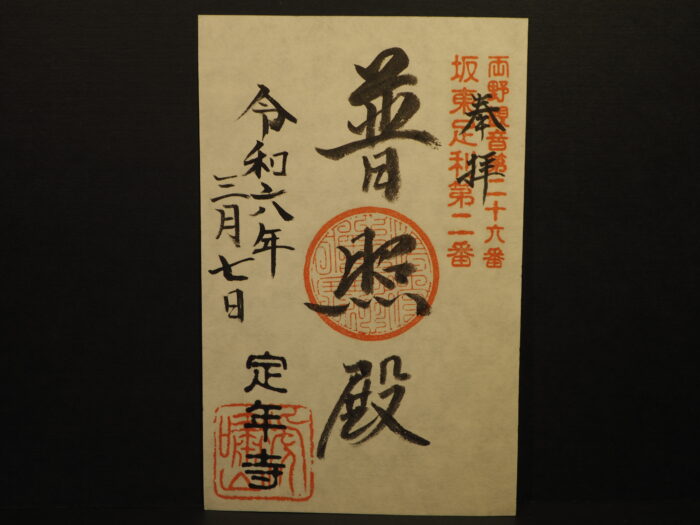

定年寺普照殿:御朱印

定年寺普照殿:御朱印六道の観音様に加え「三十三身」に変化し、それぞれに御名前があります。

以下の表は、定年寺 普照殿の周囲に安置されている観音様の御名前をまとめたものです。

| 番 号 | 菩 薩 名 | 番 号 | 菩 薩 名 |

|---|---|---|---|

| 1 | 楊柳 (ようりゅう) |

18 | 岩戸 (いわと) |

| 2 | 龍頭 (りゅうず) |

19 | 能静 (のうじょう) |

| 3 | 持経 (じきょう) |

20 | 阿耨 (あのく) |

| 4 | 円光 (えんこう) |

21 | 阿魔提 (あまだい) |

| 5 | 遊戯 (ゆげ) |

22 | 葉衣 (ようえ) |

| 6 | 白衣 (びゃくえ) |

23 | 瑠璃 (るり) |

| 7 | 蓮臥 (れんが) |

24 | 多羅尊 (たらそん) |

| 8 | 滝見 (たきみ) |

25 | 蛤蜊 (こうり、はまぐり) |

| 9 | 施薬 (せやく) |

26 | 六時 (ろくじ) |

| 10 | 魚籃 (ぎょらん) |

27 | 普悲 (ふひ) |

| 11 | 徳王 (とくおう) |

28 | 馬郎婦 (めろうふ) |

| 12 | 水月 (すいげつ) |

29 | 合掌 (がっしょう) |

| 13 | 一様 (いちよう) |

30 | 一如 (いちにょ) |

| 14 | 青頚 (しょうけい) |

31 | 不二 (ふじ) |

| 15 | 威徳 (いとく) |

32 | 持蓮 (じれん) |

| 16 | 延命 (えんめい) |

33 | 灑水 (しゃすい) |

| 17 | 衆宝 (しゅうほう) |

法華経のなかの「観世音菩薩普門品第二十五」によると、観世音菩薩は、人々を救済するために様々なお姿で現れます。

したがって、三十三という数に執着せず「ありとあらゆる姿」ととらえ、観世音菩薩は唯一ですから、変化身それぞれのお姿をありがたく拝観することにしました。

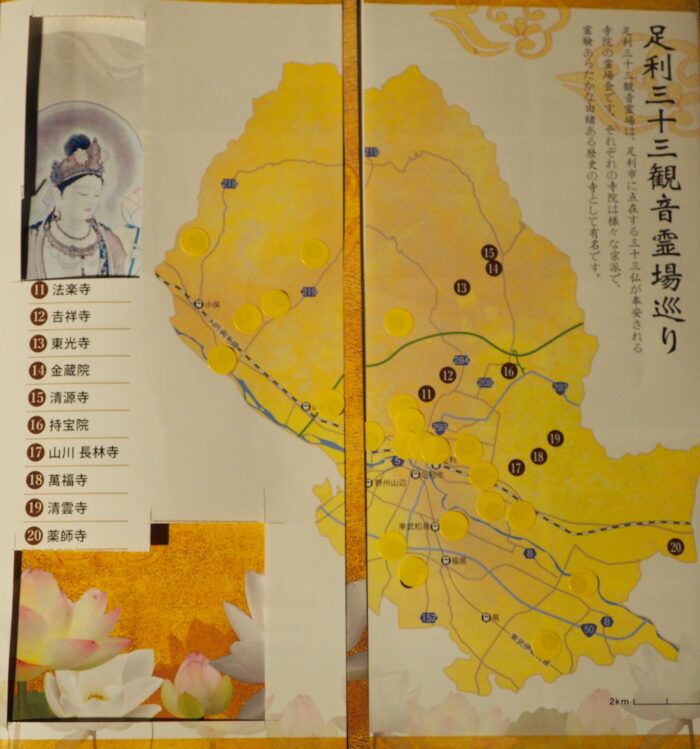

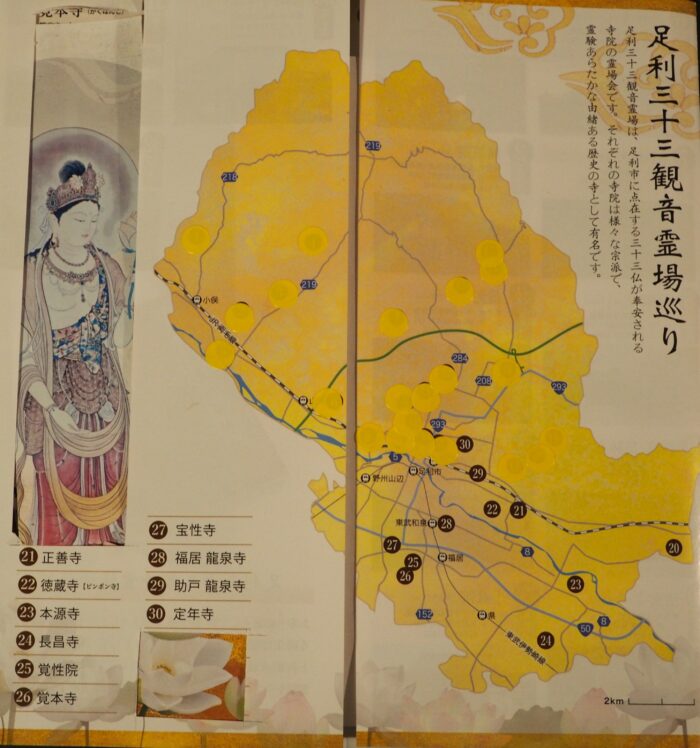

<令和3年に開創された足利三十三観音霊場巡り>

『足利三十三観音霊場巡り』は、徳蔵寺(猿田町)の源田晃澄(こうちょう)住職を霊場会長として、令和3年(2021)5月、足利仏教会により、足利市制100周年記念として開創されました。

足利市には、以前より(江戸時代と大正時代開創の)群馬県の寺を含む霊場がありましたが、この機会に、新たに霊場札所の選定とともに霊場会が立ち上がりました。

現在、 龍泉寺(福居町)が事務局となっています。

なお、仏様の法印である御朱印帳は、普段から携帯すると祈願成就すると言い伝えられています。

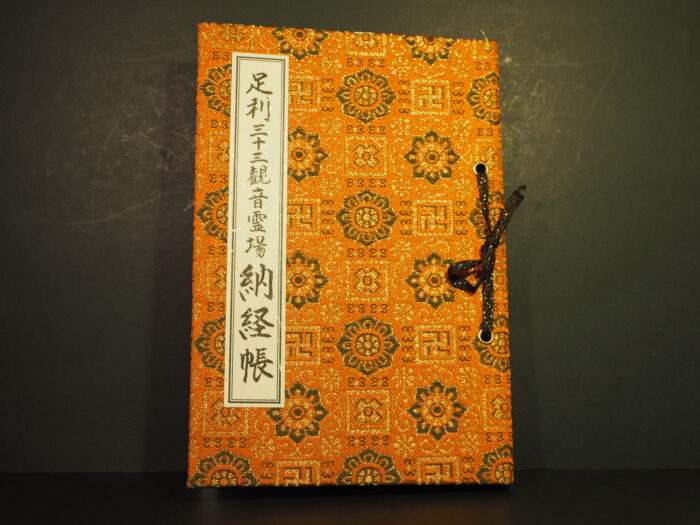

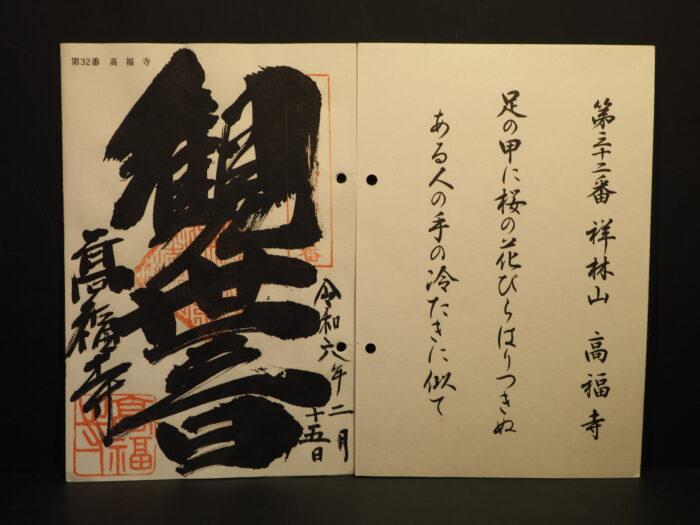

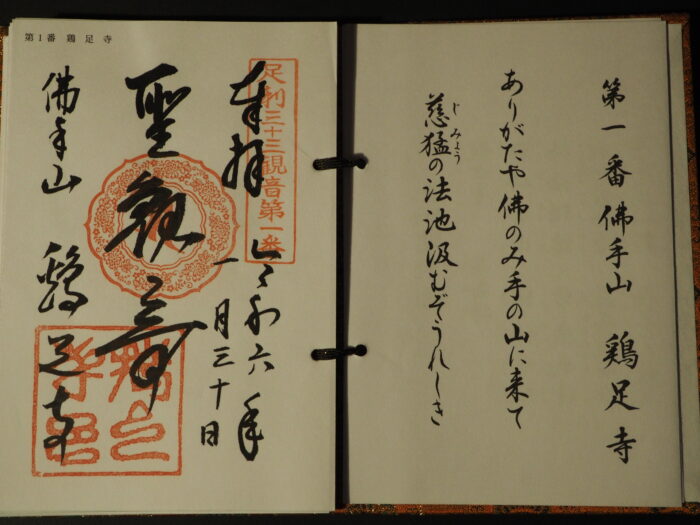

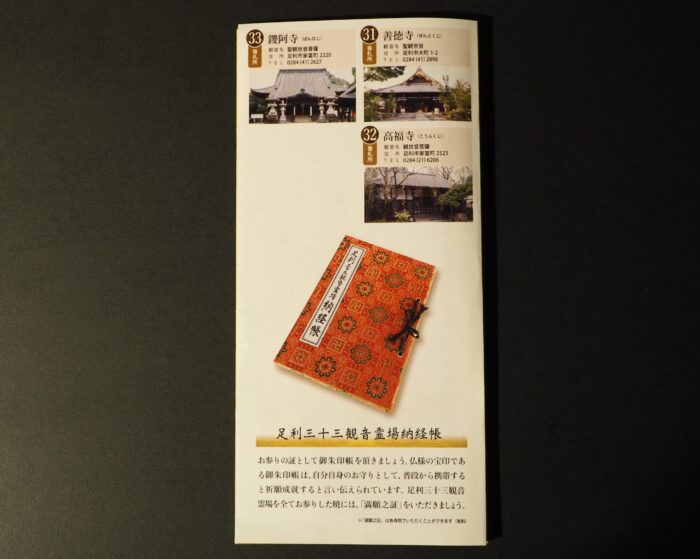

<足利三十三観音霊場巡り:納経帳(御朱印帳)と満願之証>

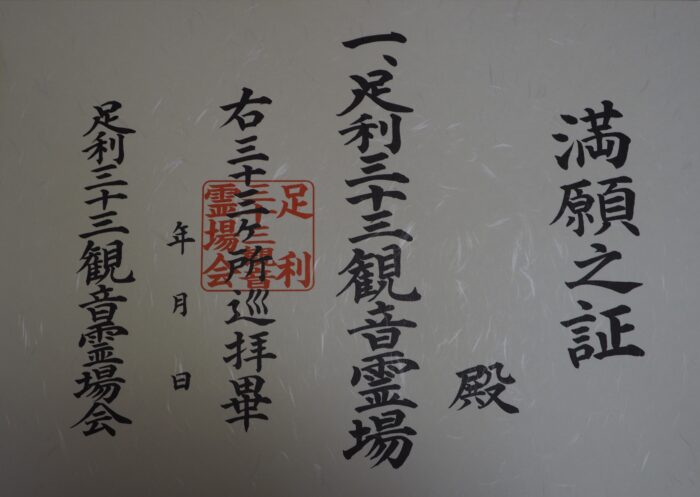

足利三十三観音霊場を全て参拝すると、「満願之証」が授与されます。

満願の証(2,000円)

満願の証(2,000円)* 満願之証とオリジナル納経帳(御朱印帳)は、各寺院に用意されています。

オリジナル納経帳(御朱印帳)

オリジナル納経帳(御朱印帳)- * 御朱印:各寺院(500円)

* 納経帳(御朱印帳):一冊 (1,800円)

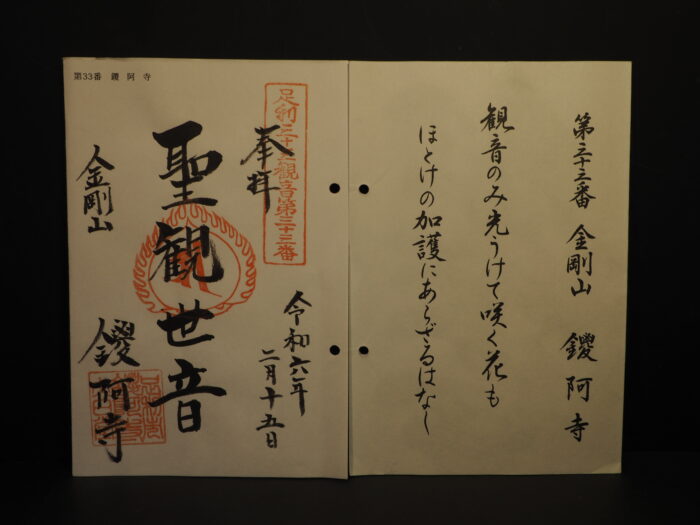

納経帳(御朱印帳)は、右頁が御詠歌、左頁が御朱印となり、各寺院(33)の御詠歌は、予め納経帳(御朱印帳)に納められています。

そのため、書置きの御朱印は、該当寺院の頁を差しかえる必要がありますので、上の画像のように中綴じにしておくと便利です。

どうぞ、足利の歴史に触れながら、《 やすらぎの古都名刹巡礼 の旅 》をお楽しみください。

<公式パンフレットと見比べて便利さアップ !>

足利三十三観音霊場の札所番号は、足利市西部から時計回りに① 鶏足寺から始まり、近隣の ② 無量院、③ 養源寺 ~ ㉝ 鑁阿寺と周回しています。

本記事では、便宜的に①~⑩、⑪~⑳、㉑~㉚、㉛~㉝と4グループに分け、ユーザーの皆様が、公式パンフレットと照合しやすいように校正されています。

【観音霊場一覧表】から各寺院へのリンクがありますので、必要に応じて御利用ください。

各寺院のグーグルマップを活用して、円滑な巡礼を。

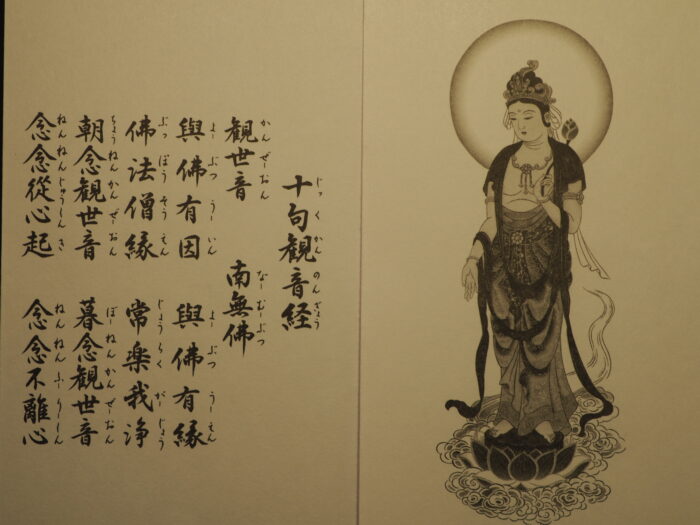

<観音経の十句の意味は ?:仏と同じ因と縁あり>

<十句観音経:読み下し>十句観音経。観世音。南無仏。仏と因あり。

仏と縁あり、仏法僧と縁あり。常楽我浄なり。

朝に観世音を念じ、暮れに観世音を念じ、心から(信を)越し、念念に心から(観世音を)離さず。

<和訳>観世音菩薩に帰依いたします。

仏に帰依いたします。わたくしどもは仏と同じ因、仏と同じ縁をもった世界に生きております。

そして、それは仏・法・僧の三宝とひとつにつながっている世界です。

この世界は常・落・我・浄の理想世界です。

朝に観世音菩薩を念じ、夕べに観世音菩薩を念じます。

その一念一念はすべて悟りの世界から起こったものであり、悟りの世界を離れたものはなにひとつありません。

<「鹿倉山 無量院 蓮華寺」資料より引用 >

【足利三十三観音霊場:一覧表】

* 寺院名をクリックすると、各寺院の詳細へジャンプします。

| 札所数 | 33(番号付き札所:33 客番・番外札所:0) |

|---|---|

| 事務局 | 福居 龍泉寺 〒326–0338 足利市福居町2148 ☎ 0284-71-0334 |

| 開創年・開創者 | 令和3年(2021)5月 足利仏教会 霊場会長:徳蔵寺 源田晃澄住職 |

| 備 考 | 足利市制100周年記念として開創 |

| 情報掲載日・最終更新日 | 令和7年(2025)1月5日 |

① 鶏足寺

① 鶏足寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ① | 佛手山 金剛王院 鶏足寺 | 聖観世音菩薩 | 曹洞宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0141 足利市小俣町2748番地1 ☎ 0284-62-0276 |

|---|---|

| 御詠歌 | ありがたや 仏の御手の 山に来て 慈猛の法池 汲むぞ嬉しき |

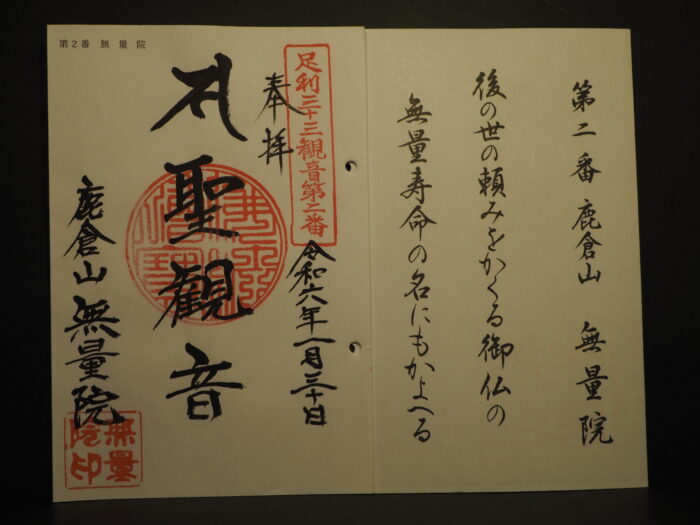

② 無量院

② 無量院| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ② | 鹿倉山 無量院 蓮花寺 | 聖観世音菩薩 | 曹洞宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0143 足利市葉鹿町2003番地 ☎ 0284-62-0841 |

|---|---|

| 御詠歌 | 後の世の 頼みをかくる 御仏の 無量寿命の 名にもかよへる |

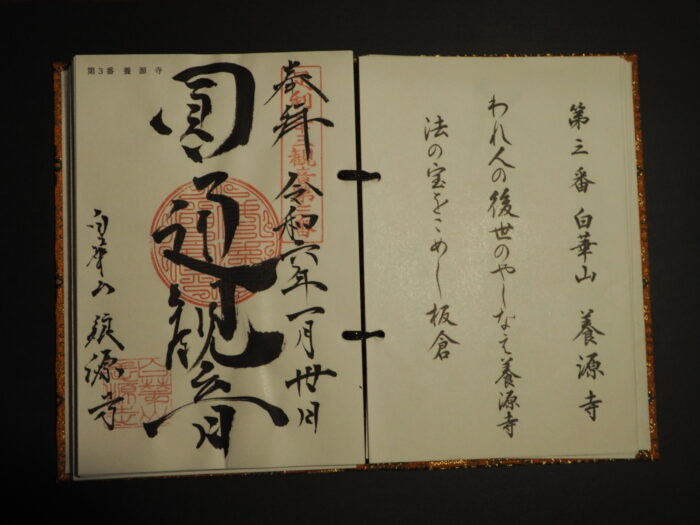

③ 養源寺

③ 養源寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ③ | 白華山 養源寺 | 円通観世音菩薩 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0102 足利市板倉町155番地 ☎ 0284-62-1068 |

|---|---|

| 御詠歌 | われ人の 後世の養なえ 養源寺 法の宝を こめし板倉 |

④ 正蓮寺

④ 正蓮寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ④ | 鎮護山 正蓮寺 | 聖観世音菩薩 | 高野山 真言宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0103 足利市粟谷町477 ☎ 0284-62-1246 |

|---|---|

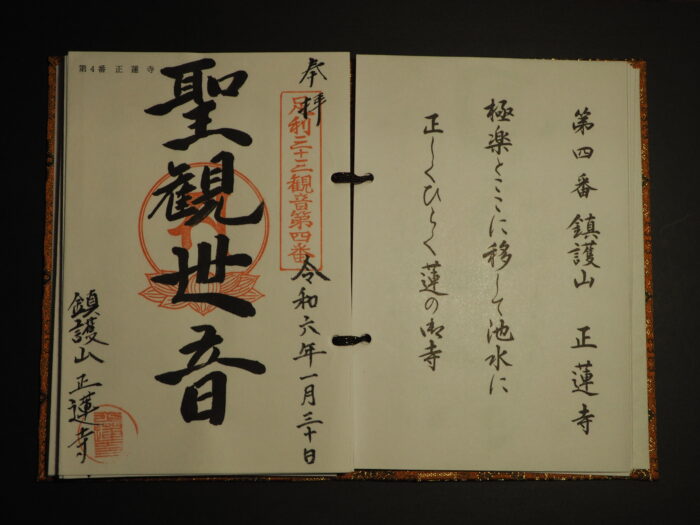

| 御詠歌 | 極楽と ここに移して 池水に 正しく開く 蓮の御寺 |

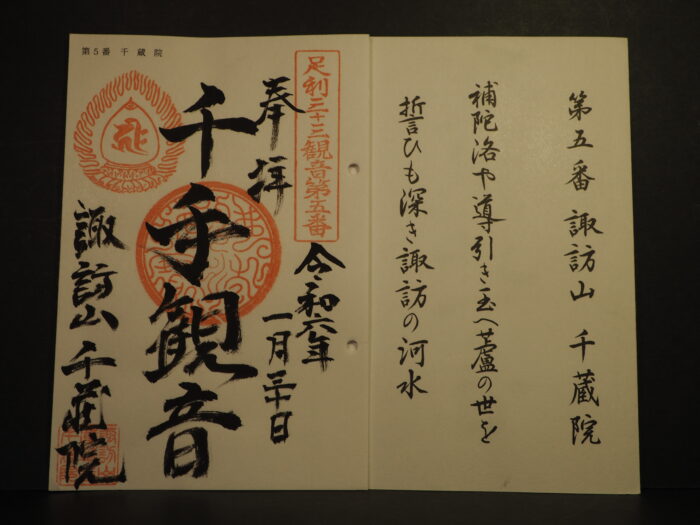

⑤ 千蔵院

⑤ 千蔵院| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑤ | 諏訪山 千蔵院 | 千手観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0143 足利市葉鹿町308 ☎ 0274-62-1622 |

|---|---|

| 御詠歌 | 補陀洛や 導引き玉へ 蘆の世を 誓いも深き 諏訪の河水 |

⑥ 浄林寺

⑥ 浄林寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑥ | 仏光山 浄林寺 | 子安観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0843 足利市五十部町1172 ☎0284-21-0305 |

|---|---|

| 御詠歌 | たのもしな いよへの里の 和泉寺 誓い尽きせぬ 鐘の響きそ |

⑦ 最勝寺

⑦ 最勝寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ⑦ | 大岩山 多聞院 最勝寺 | 慈母子観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 | 大岩山毘沙門天 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0841 足利市大岩町570番地 ☎ 0284-21-0211 |

|---|---|

| 御詠歌 | 大岩の 山に登りて 身も心も 母の慈愛に 包み護られ |

⑧ 福厳寺

⑧ 福厳寺 | 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ⑧ | 多宝寺 福厳時 | 子安観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 | 足利七福神 足利板東33観音 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0816 足利市緑町一丁目3270無っm値 ☎ 0284-21-6990 |

|---|---|

| 御詠歌 | 立ち寄りて 見れば涼しき 清水川 なおむねのひも 消ゆるなるらん |

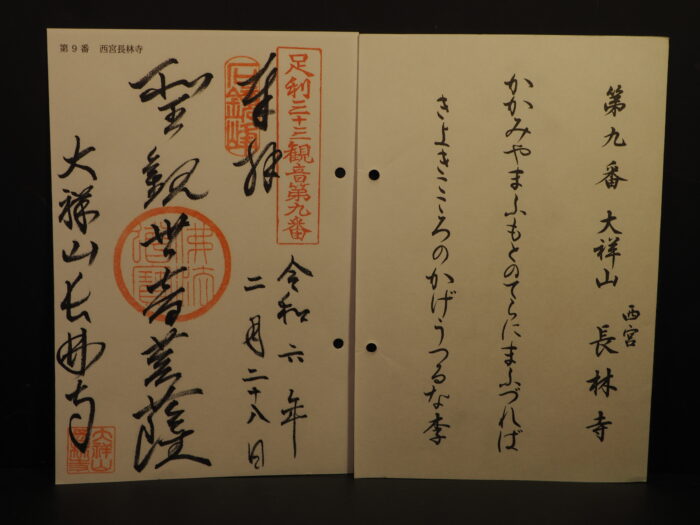

⑨ 西宮 長林寺

⑨ 西宮 長林寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ⑨ | 大祥山 長林寺 | 聖観世音菩薩 | 曹洞宗 | 足利七福神 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0817 足利市西宮町2884 ☎ 0284-21-5636 |

|---|---|

| 御詠歌 | かかみやま 麓の寺に 詣ふづれば 清き心の 影写るかな |

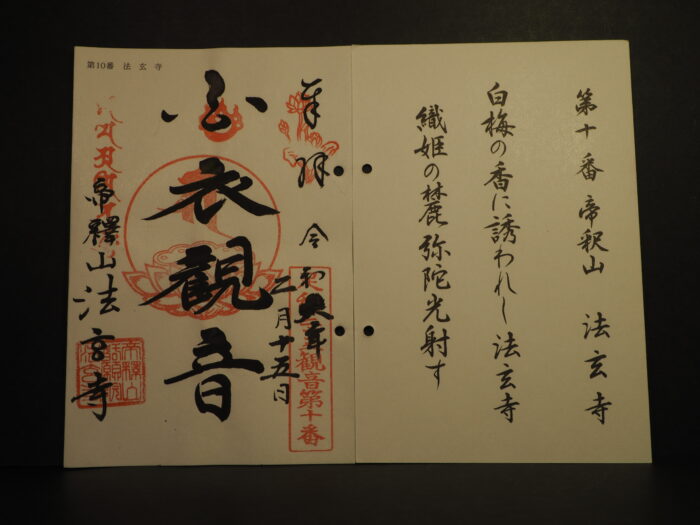

⑩ 法玄寺

⑩ 法玄寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑩ | 帝釈山 智願院 法玄寺 | 白衣観世音菩薩 | 浄土宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0805 足利市巴町2545 ☎ 0284-21-2790 |

|---|---|

| 御詠歌 | 白梅の 香に誘われし 法玄寺 織姫の麓 弥陀光射す |

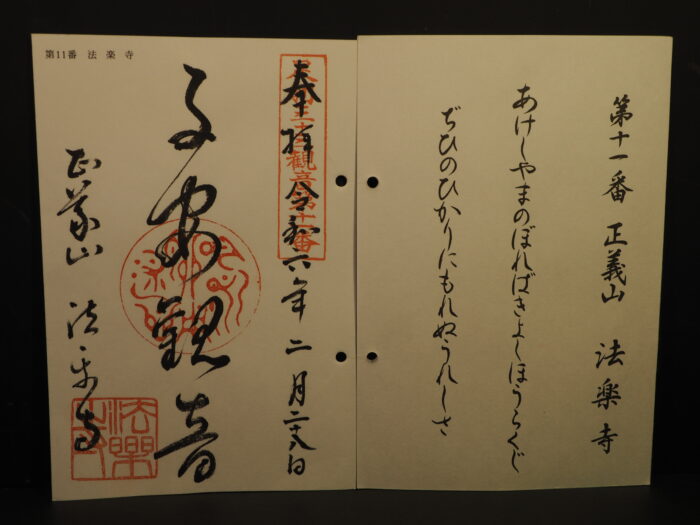

⑩ 法楽寺

⑩ 法楽寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑪ | 正義山 法楽寺 | 子安観世音菩薩 | 曹洞宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0808 ☎ 0284-21-5884 |

|---|---|

| 御詠歌 | あけしやま のぼればきよし 法楽寺 慈悲の光に 濡れぬ嬉しさ |

⑫ 吉祥寺

⑫ 吉祥寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑫ | 義任山 観音院 吉祥寺 | 聖観世音菩薩 | 天台宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0067 足利市江川町245 ☎ 0284-42-6006 |

|---|---|

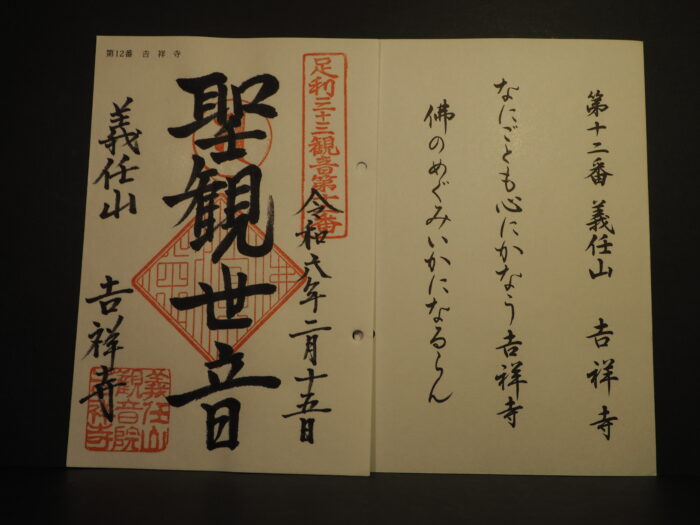

| 御詠歌 | なにごとも 心にかなう 吉祥寺 仏の恵み いかになるらん |

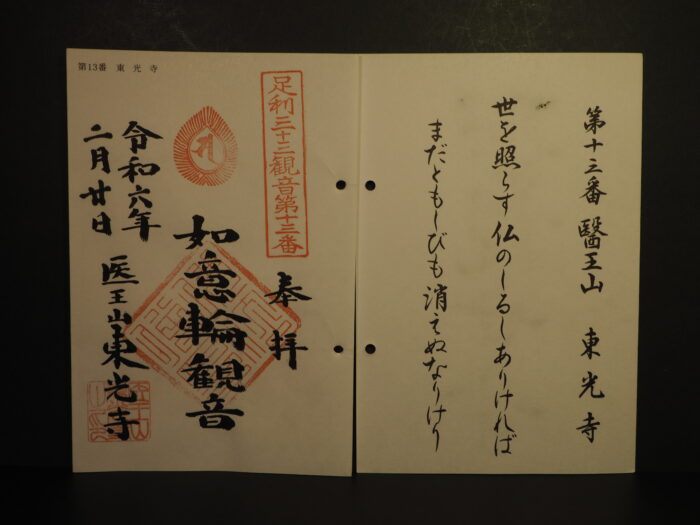

⑬ 東光寺

⑬ 東光寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑬ | 医王山 東光寺 | 如意輪観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0061 足利市田島町195 ☎ 0284-42-0381 |

|---|---|

| 御詠歌 | 世を照らす 仏のしるし ありければ まだともしびも 消えぬなりけり |

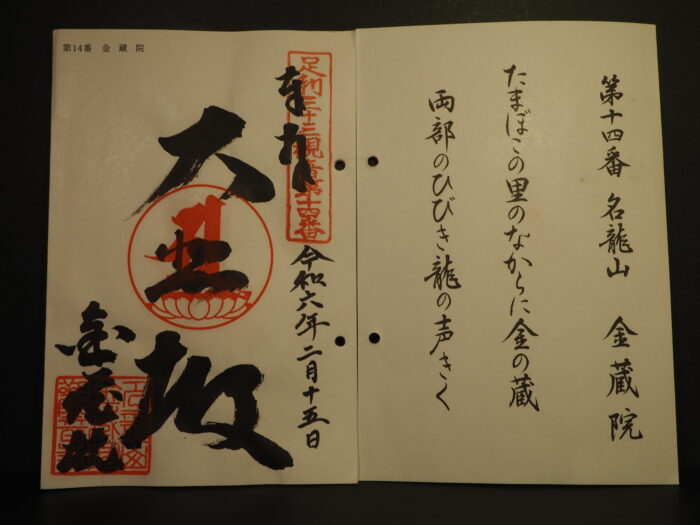

⑭ 金蔵院

⑭ 金蔵院| 札 番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑭ | 名龍山 観音寺 金蔵院 | 聖観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0002 足利市名草中町1190 ☎ 0284-41-9247 |

|---|---|

| 御詠歌 | たまぼこの 里のなからに 金の蔵 両部の響き 龍の声きく |

⑮ 清源寺

⑮ 清源寺| 札 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ⑮ | 南陽山 清源寺 | 十一面観世音菩薩 | 臨済宗 円覚寺派 | 円覚寺100観音 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0002 足利市名草中町3513 ☎ 0284-41-9503 |

|---|---|

| 御詠歌 | 名草川 清き流れの 源は 法の花咲く 補陀洛の山 |

⑯ 持宝院

⑯ 持宝院| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑯ | 医王山 持宝院 | 聖観世音菩薩 | 真言宗豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0006 足利市大月町172 ☎ 0284-41-1798 |

|---|---|

| 御詠歌 | 父母の 深き恵みも 利保寺 阿由みをここに 法のひと聲 |

⑰ 山川 長林寺

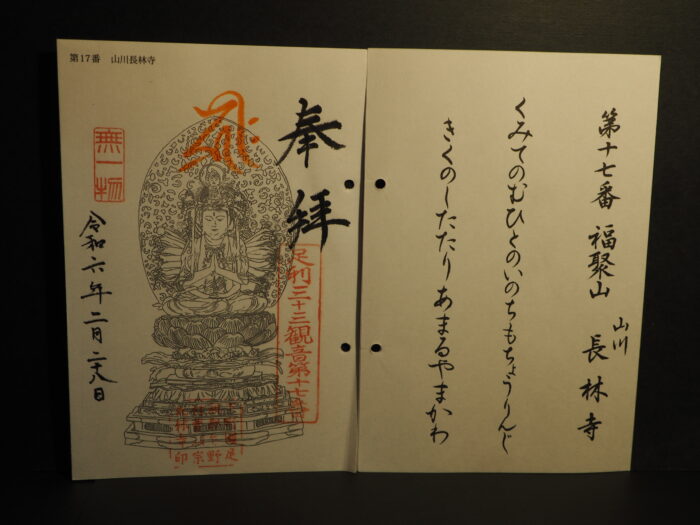

⑰ 山川 長林寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ⑰ | 福聚山 長林寺 | 十一面千手観世音菩薩 | 曹洞宗 | 足利板東33観音 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0021 足利市山川町1142 ☎ 0284-41-7488 |

|---|---|

| 御詠歌 | 汲みて飲む 人の命も 長林寺 きくのしたたり あまる山川 |

⑱ 萬福寺

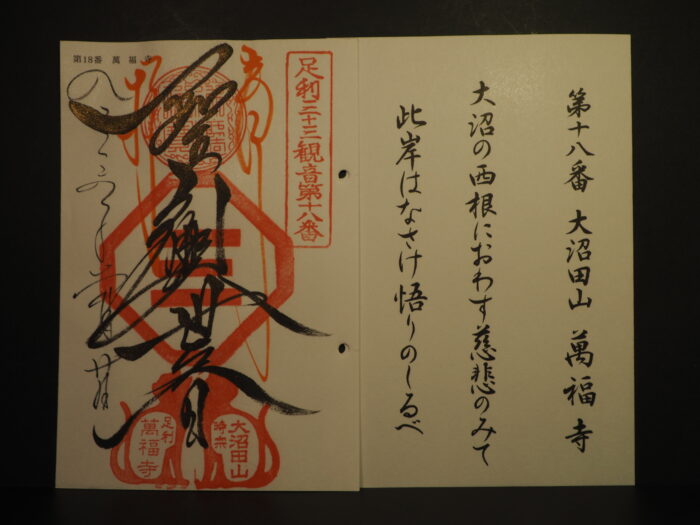

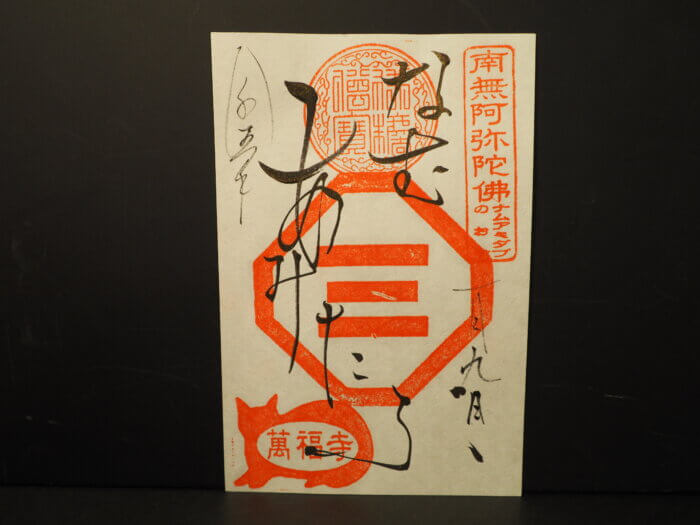

⑱ 萬福寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑱ | 大沼田山 萬福寺 | 聖観世音菩薩 | 時宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0011 足利市大沼田町1436 ☎ 0284-91-0251 |

|---|---|

| 御詠歌 | 大沼の 西根におわす 慈悲の御手 此岸はなさけ 悟りのしるべ |

⑲ 清雲寺

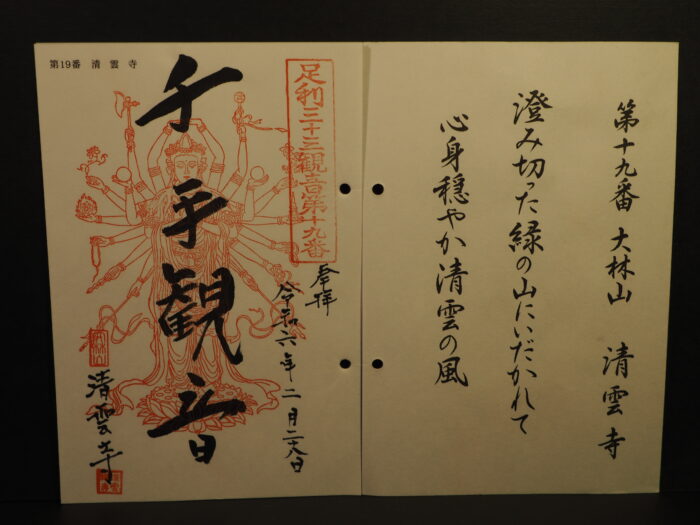

⑲ 清雲寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ⑲ | 大林山 清雲寺 | 千手観世音菩薩 | 曹洞宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0011 足利市大沼田町723 ☎ 0284-91-0148 |

|---|---|

| 御詠歌 | 澄み切った 緑の山に 抱かれて 心身穏やか 清雲の風 |

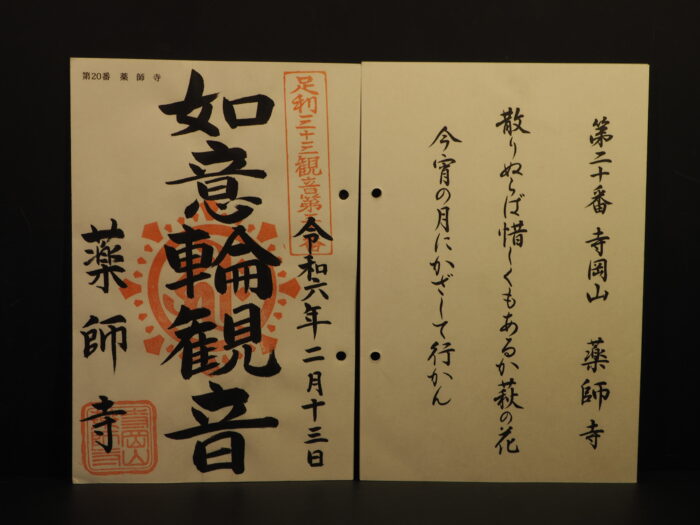

⑳ 薬師寺

⑳ 薬師寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ⑳ | 寺岡山 施薬院 薬師寺 | 如意輪観世音菩薩 | 天台宗 | 寺岡山元三大師 |

| 所在地・電話 | 〒 329-4213 足利市寺岡町871 ☎ 0284-91-3236 |

|---|---|

| 御詠歌 | 散りぬらば 惜しくもあるか 萩の花 今宵の月に かざして行かむ |

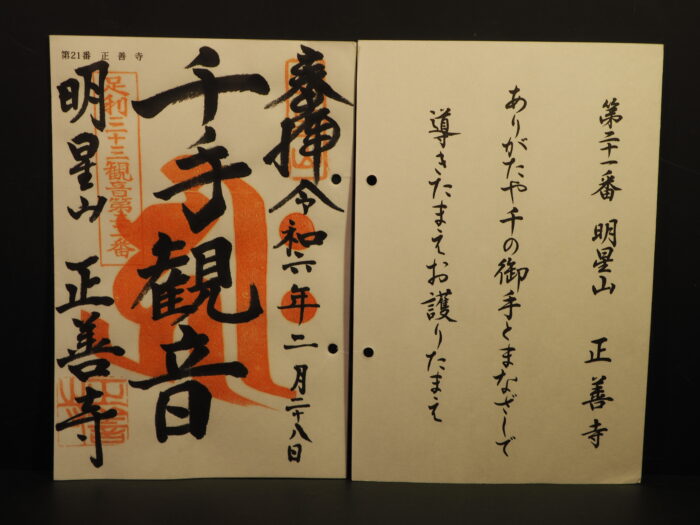

㉑ 正善寺

㉑ 正善寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉑ | 明星山 神楽院 正善寺 | 千手観世音菩薩 | 天台宗 | 栃木13仏 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0022 足利市常見町一丁目12-15 ☎ 0284-41-4555 |

|---|---|

| 御詠歌 | ありがたや 千の御手と 眼差しで 導きたまえ お護りたまえ |

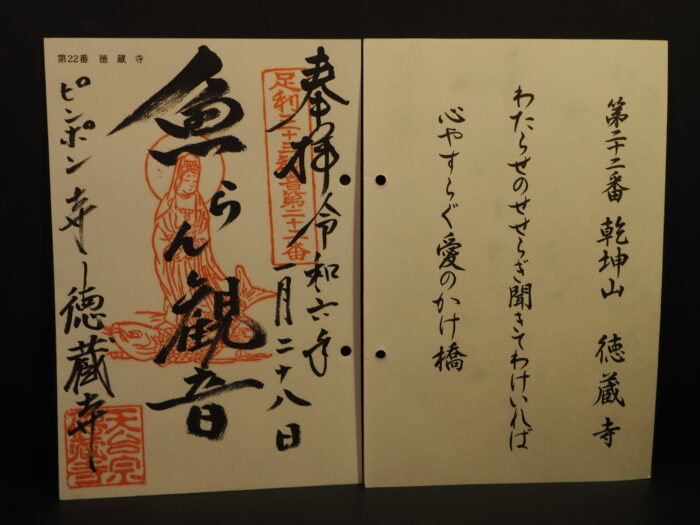

㉒ 徳蔵寺

㉒ 徳蔵寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉒ | 乾坤山 徳蔵寺 | 魚籃観世音菩薩 | 天台宗 | ピンポン寺 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0023 足利市猿田町93 ☎ 0284-41-8621 |

|---|---|

| 御詠歌 | 渡良瀬の せせらぎ聞きて 分け入れば 心安らぐ 愛のかけ橋 |

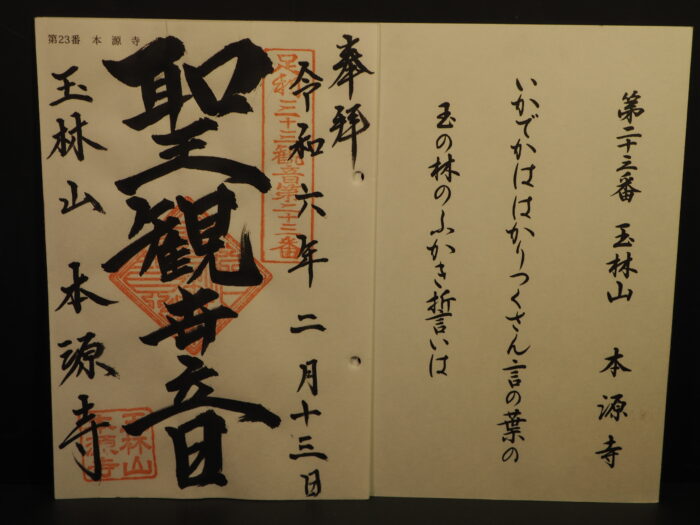

㉓ 本源寺

㉓ 本源寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ㉓ | 玉林山 本源寺 | 聖観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0324 足利市久保田町1275 ☎ 0284-71-9820 |

|---|---|

| 御詠歌 | いかでかは はかりつくさん 言の葉の 玉の林の 深き誓いは |

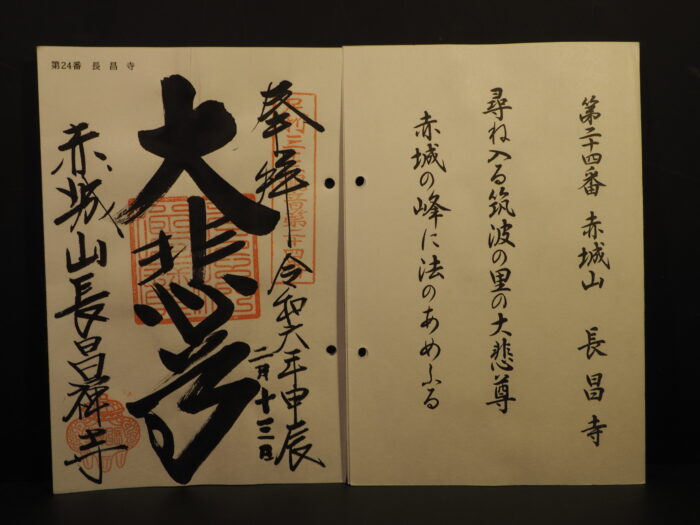

㉔ 長昌寺

㉔ 長昌寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ㉔ | 赤城山 長昌寺 | 聖観世音菩薩 | 曹洞宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0325 足利市高松町450 ☎ 0284-73-0751 |

|---|---|

| 御詠歌 | 尋ね入る 筑波の里の 大悲尊 赤城の峰に 法の雨降る |

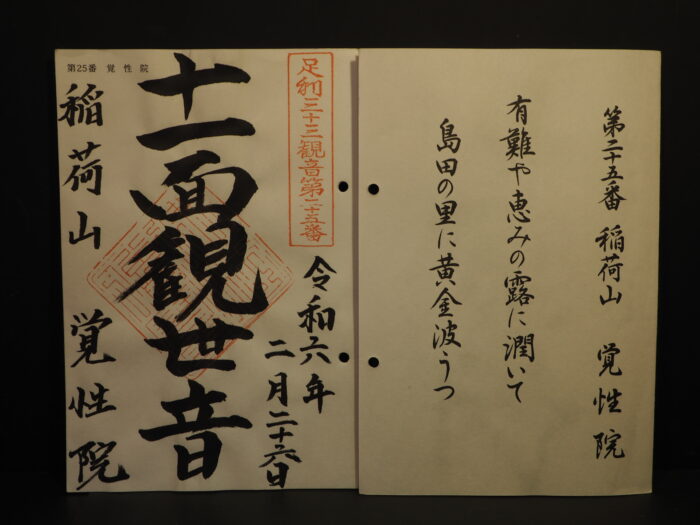

㉕ 覚性院

㉕ 覚性院| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ㉕ | 稲荷山 覚性院 | 十一面観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0337 足利市島田町838 ☎ 0284-71-6326 |

|---|---|

| 御詠歌 | ありがたや 恵みの露に 潤いて 島田の里に 黄金波うつ |

㉖ 覚本寺

㉖ 覚本寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ㉖ | 明厳山 覚本寺 | 十一面観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0337 足利市島田町871 ☎ 0284-71-4047 |

|---|---|

| 御詠歌 | いかでかは 妙なる法の 覚本寺 すずりの海も 深きしまだに |

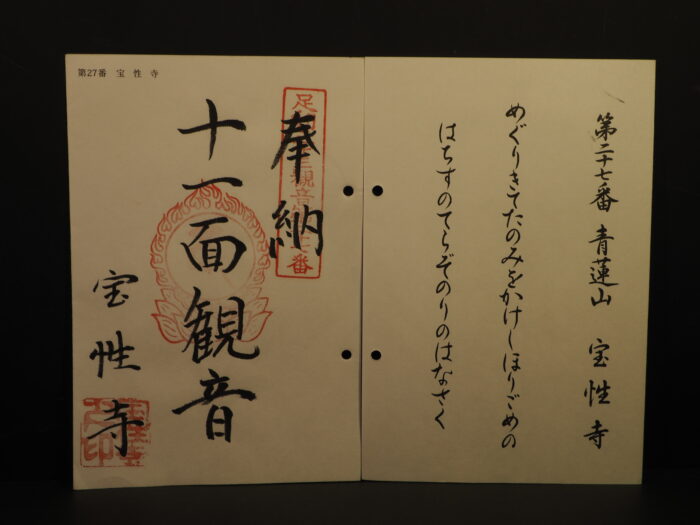

㉗ 宝性寺

㉗ 宝性寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉗ | 青蓮山 宝性寺 | 十一面観世音菩薩 | 真言宗 豊山派 | 堀込薬師 関東88霊場 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0831 足利市堀込町2023 ☎ 0284-71-2743 |

|---|---|

| 御詠歌 | めぐりきて たのみをかけし 堀込の はちすの寺ぞ 法の花咲く |

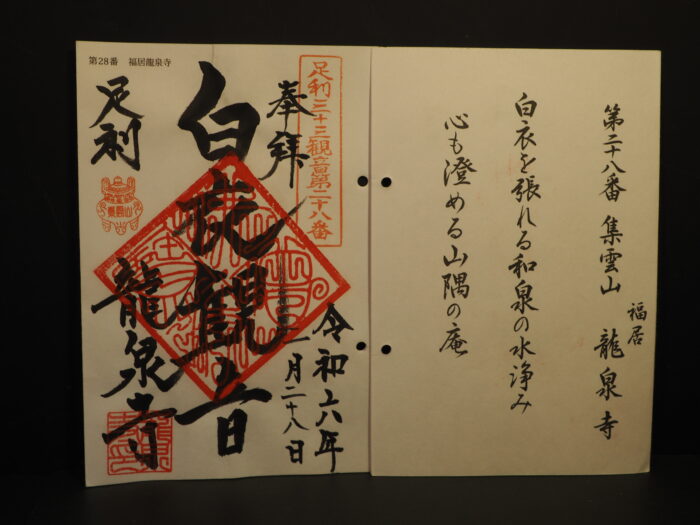

㉘ 福居 龍泉寺

㉘ 福居 龍泉寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉘ | 集雲山 龍泉寺 | 白衣観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 | 足利板東33観音 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0338 足利市福居町2148 ☎ 0284-71-0334 |

|---|---|

| 御詠歌 | 白衣を 張れる和泉の 水浄み 心も澄める 山隅の庵 |

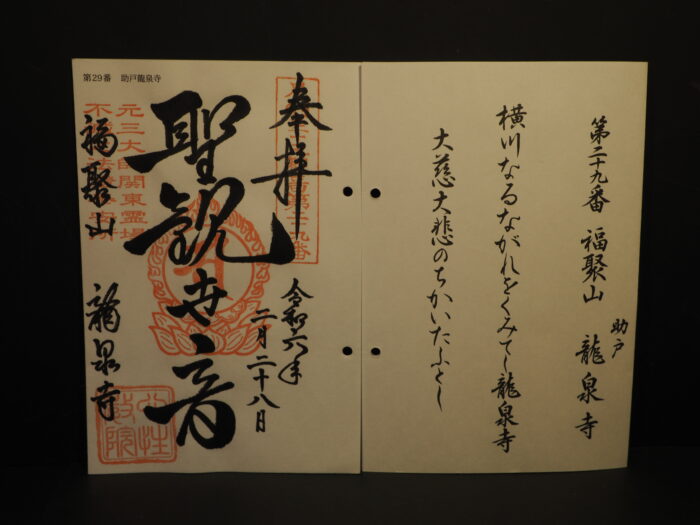

㉙ 助戸 龍泉寺

㉙ 助戸 龍泉寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉙ | 福聚山 心性教院 龍泉寺 | 聖観世音菩薩 | 天台宗 | 関東108地蔵 足利板東33観音 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0044 足利市助戸1-652 ☎ 0284-41-5685 |

|---|---|

| 御詠歌 | 横川なる 流れをくみして 龍泉寺 大慈大悲の 誓い導し |

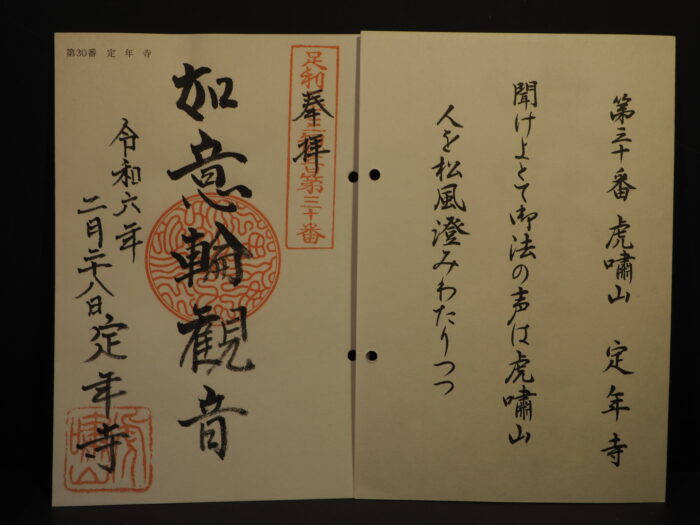

㉚ 定年寺

㉚ 定年寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉚ | 虎嘯山 定年寺 | 如意輪観世音菩薩 | 曹洞宗 | 足利板東33観音 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0044 足利市助戸町3丁目定年寺境内第1号 ☎ 0284-41-6224 |

|---|---|

| 御詠歌 | 聞けよとて 御法の声は 虎嘯山 人を松風 澄み渡りつつ |

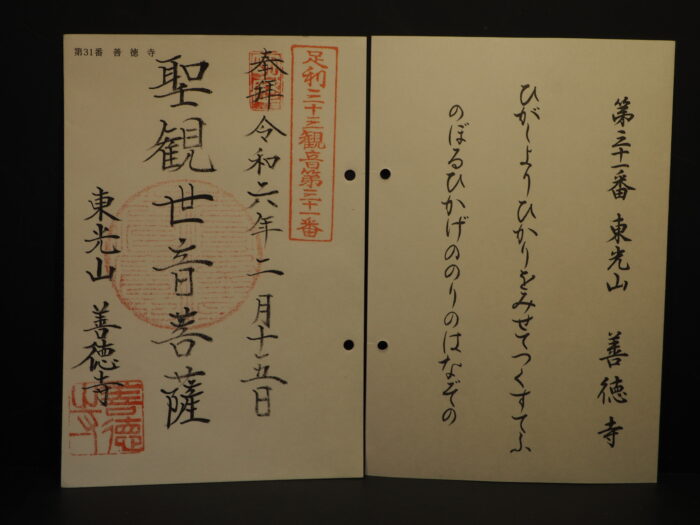

㉛ 徳徳寺

㉛ 徳徳寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ㉛ | 東光山 善徳寺 | 聖観世音菩薩 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0056 足利市大町1-2 ☎ 0284-41-2890 |

|---|---|

| 御詠歌 | 東より 光りを見せて つくすてふ 上る日陰の 法の花園 |

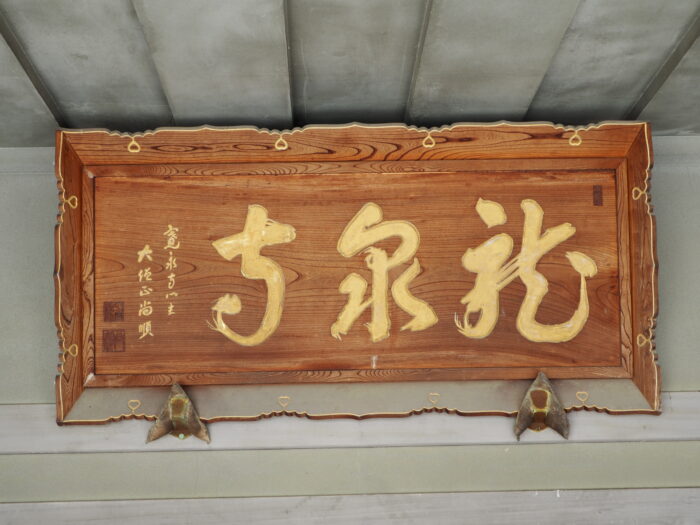

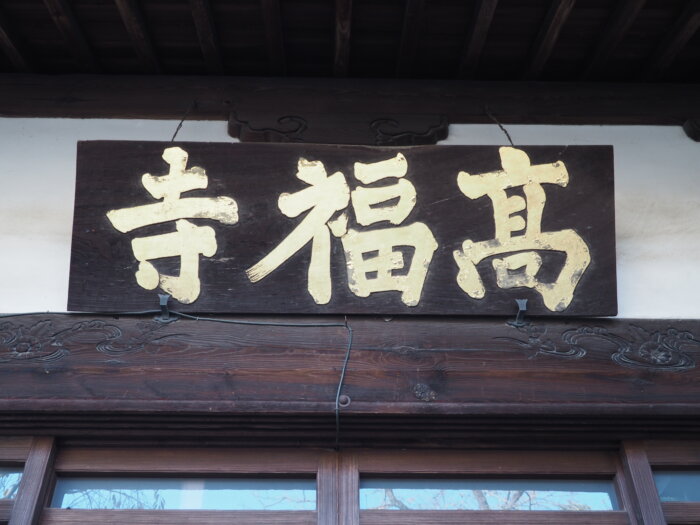

㉜ 高福寺

㉜ 高福寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 |

|---|---|---|---|

| ㉜ | 祥林山 高福寺 | 観世音菩薩 | 曹洞宗 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0803 足利市家富町2523 ☎ 0284-21-6206 |

|---|---|

| 御詠歌 | 足の甲に 桜の花びら 張り付きぬ ある人の手の 冷たきに似て |

㉝ 鑁阿寺

㉝ 鑁阿寺| 札番 | 山・院・寺号 | 霊場御本尊 | 宗 派 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| ㉝ | 金剛山 仁王院 鑁阿寺 | 聖観世音菩薩 | 真言宗 大日派 | 足利七福神 関東88霊場 |

| 所在地・電話 | 〒 326-0803 足利市家富町2220 ☎ 0284-41-2627 |

|---|---|

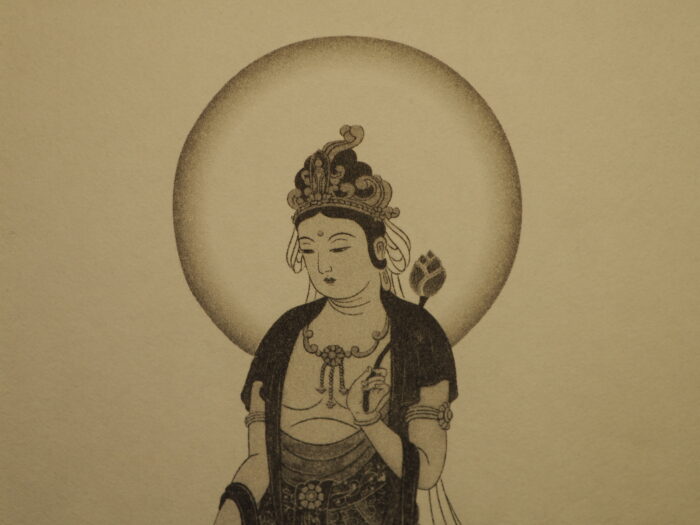

| 御詠歌 | 漢音の 御光うけて 咲く花も 仏の加護に あらざるはなし |

【足利三十三観音霊場巡り:① 鶏足寺 ~ ⑩ 法玄寺】

* 寺院の番号は、公式パンフレット記載によるものです。

足利三十三観音霊場 ① 鶏足寺~⑩ 法玄寺

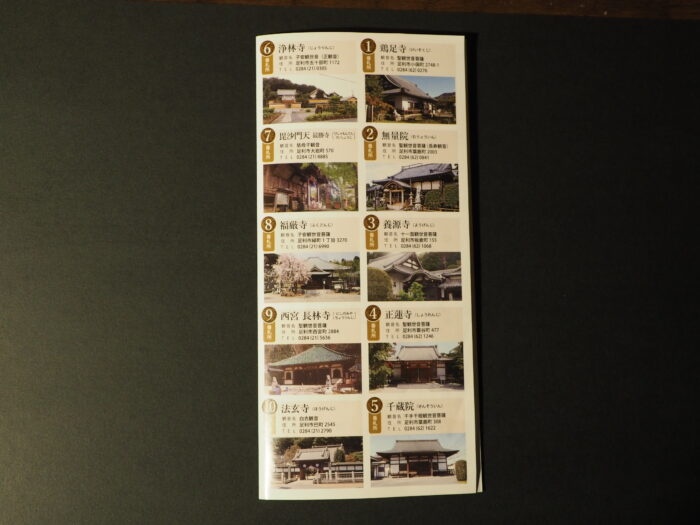

『足利三十三観音霊場巡り』公式パンフレットは、こちらです。

(Posted with permission)

| 札所番号 | 寺 院 名 | 観 音 名 | 所 在 地 | 電 話 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 鶏足寺 (けいそきじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0141 足利市小俣町 748-1 |

0284 (62)0276 |

| ② | 無量院 (むりょういん) |

聖観世音菩薩 (長寿観音) |

〒326-0143 足利市葉鹿町 2003 |

0284 (62)0841 |

| ③ | 養源寺 (ようげんじ) |

十一面観世音菩薩 | 〒326-0102 足利市板倉町 155 |

0284 (62)1068 |

| ④ | 正蓮寺 (しょうれんじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0103 足利市粟谷町 477 |

0284 (62)1246 |

| ⑤ | 千蔵院 (せんぞういん) |

千手千眼観世音菩薩 | 〒326-0143 足利市葉鹿町 308 |

0284 (62)1622 |

| ⑥ | 浄林寺 (じょうりんじ) |

子安観音(正観音) | 〒326-0843 足利市五十部町 1172 |

0284 (21)0305 |

| ⑦ | 毘沙門天最勝寺 (びしゃもんてん さいしょうじ) |

慈母子観音 | 〒326-0841 足利市大岩町 570 |

0284 (21)8885 |

| ⑧ | 福厳寺 (ふくごんじ) |

子安観世音菩薩 | 〒326-0816 足利市緑町1丁目3270 |

0284 (21)6990 |

| ⑨ | 西宮 長林寺 (にしのみや ちょうりんじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0817 足利市西宮町 2884 |

0284 (21)5636 |

| ⑩ | 法玄寺 (ほうげんじ) |

白衣観音 | 〒326-0805 足利市巴町 2545 |

0284 (21)2790 |

<① 鶏足寺:勅命により寺名を改める>

鶏足寺:本堂

鶏足寺:本堂大同4年(809)東大寺の定恵上人が世尊寺という寺を建てたのが鶏足寺の始まりです。

その後、比叡山の円仁上人(慈覚大師)により寺域が拡大・整備されました。

天慶2年(939)、平将門の乱平定に際し常裕法印は、秀郷の請いをうけ将門調伏の修法を行いました。

功により秀郷は将門を倒し、寺も鶏足寺と改められ、寺領をふやし、寺の基礎を不動のものとしました。

(後略)昭和62年4月 財団法人 足利市民文化財団 足利市教育委員会:境内由緒書より(抜粋)

調伏:己の心身を制し修め、外的や悪を教化し、正道に至る障害を取り除くという調和制状。

修法:密教で行う加持祈祷(かじきとう)の法。

心に観念をこらし本尊と一体化することによって、目的とする願いを達成しようとするもの。

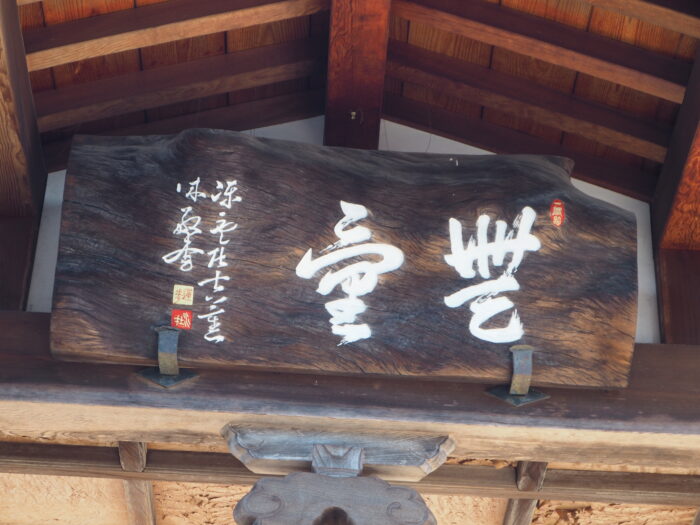

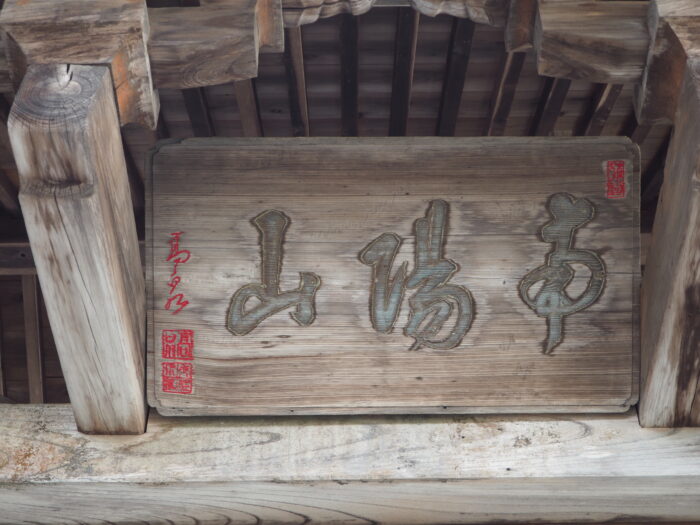

鶏足寺本堂:扁額

鶏足寺本堂:扁額

<鶏足寺:基本情報>

| 名 称 | 佛手山 金剛王院鶏足寺 (ぶっしゅざんこんごうおういん けいそくじ) |

|---|---|

| 創 建 | 大同4年(809) |

| 開 山 | 定恵上人(奈良東大寺の高僧) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0141 足利市小俣町2748番地1 |

| 電 話 | 0284-62-0276 |

| 社務所 | 9:00~12:00 13:00~16:00 |

| アクセス | JJR両毛線小俣駅:徒歩23分 R両毛線足利駅:車25分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車25分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:20分 東北自動車道佐野藤岡IC:65分 |

| 駐車場 (無料) |

本堂東(第1駐車場):50台 参道左前(第2駐車場):40台 |

| 札所番号・観音名 | 1番札所:聖観世音菩薩 |

<鶏足寺:御朱印>

鶏足寺:閻魔大王

鶏足寺:閻魔大王鶏足寺の詳細は、

足利の寺院めぐり<26古刹>:鶏足寺~寺岡元三大師【まとめ】

1【①鶏足寺】:足利市小俣町を御覧ください。

<② 無量院:観音堂で唱える御真言>

無量院:山門から見る本堂

無量院:山門から見る本堂天慶3年(940)に定海上人により創建

円仁上人、室町時代中頃に現在地の西の山裾に本堂を再建

円奝上人、寛永16年(1639)に現在地に本堂を再建

貞尊上人、享保年間(1716~1735)に山内を整備

無量院の梗概 <令和6年1月元旦> より抜粋

無量院:本堂の扁額

無量院:本堂の扁額

<無量院:基本情報>

| 名 称 | 鹿倉山 無量院 蓮花寺 (かくらさん むりょういん れんげじ) |

|---|---|

| 創 建 | 天慶3年(940) |

| 開 山 | 法印定海上人 |

| 本 尊 | 阿弥陀三尊 (阿弥陀如来、脇侍:観世音菩薩・勢至菩薩) |

| 本 山 | 長谷寺(奈良県桜井市) |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0143 足利市葉鹿町2003番地 |

| 電 話 | 0284-62-0841 |

| 社務所 | 庫裡:住職さん御在宅の祭は、 たいへん丁寧な案内あり |

| アクセス | JR両毛線 小俣駅:徒歩約15分 |

| 駐車場 (無料) |

山門前 |

| 札所番号・観音名 | 2番札所;聖観世音菩薩 (長寿観音) |

<無量院:御朱印>

無量院:観音堂須弥壇

無量院:観音堂須弥壇聖観世音菩薩御真言:「おん あろりきゃ そわか」

無量院の詳細は、

足利の寺院めぐり<26古刹>:鶏足寺~寺岡元三大師【まとめ】

2 【無量院】:足利市葉鹿町を御覧ください。

<③ 養源寺:自然に囲まれた山寺>

養源寺:本堂

養源寺:本堂養源寺は、約850年前に源義家の三男、足利義国を開基として泰亀円了和尚を迎えて開創されたと伝えられています。

養源寺は、他の寺院(足利氏ゆかり)が鑁阿寺近辺か北部~北東部にあるのですが、かなり離れた場所に建立されています。

養源寺:本堂の扁額

養源寺:本堂の扁額

<養源寺:基本情報>

| 名 称 | 白華山 養源寺 (はっかさん ようげんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 平安末期 |

| 開 山 | 泰亀円了 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 妙心寺 |

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 所在地 | 〒326-0102 足利市板倉町155番地 |

| 電 話 | 0284-62-1068 |

| アクセス | JR両毛線小俣駅:徒歩約30分 JR両毛線山前駅:徒歩40分 |

| 駐車場 (無料) |

参道:右側に専用駐車場 |

| 札所番号・観音名 | 3番札所:十一面観世音菩薩 |

<養源寺:御朱印>

養源寺:庚申塔

養源寺:庚申塔無量院の詳細は、

足利の寺院めぐり<26古刹>:鶏足寺~寺岡元三大師【まとめ】

3【無量院】:足利市板倉町を御覧ください。

<④ 正蓮寺:昔あった蓮池が由縁>

正善寺:本堂

正善寺:本堂寺伝によれば、今から800有余年前、建久年間(1190~99)新田大炊助義重公(義貞公の祖)が鎮如法印を開山とし、新田金山(現在の太田市)の鬼門除けとして創建された寺院です。

1660年3月22日の火災により堂宇の全てを失いましたが1670年7月に再建され、その後本尊を大日如来としました。

正蓮寺パンフレット より(一部編集)

正蓮寺本堂:扁額

正蓮寺本堂:扁額当時は境内に蓮池があったことから青蓮院と称しました。

ところが、徳川家康公から朱印地50石を賜った際、誤って正蓮寺と記入されたため、寺号を青蓮寺から正蓮寺に改めたと伝えられます。

正蓮寺HPより

<正蓮寺:基本情報>

| 名 称 | 鎮護山 正蓮寺 (ちんごさん しょうれんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 建久年間(1190年~1199年) |

| 開 山 | 鎮如法印 |

| 本 尊 | 大日如来(胎蔵界) |

| 本 山 | 高野山金剛峯寺 |

| 宗 派 | 真言宗 高野山 |

| 所在地 | 〒326-0103 足利市粟野谷町477 |

| 電 話 | 0284-62-1246 |

| アクセス | 北関東自動車道 太田桐生IC

国道50号原宿南交差点を バス:坂西北小前から 徒歩10分 |

| 駐車場 (無料) |

山門前 |

| 札所番号・観音名 | ④番札所:聖観世音菩薩 |

<正蓮寺:御朱印>

正蓮寺:山門

正蓮寺:山門

正蓮寺:鐘楼

正蓮寺:境内

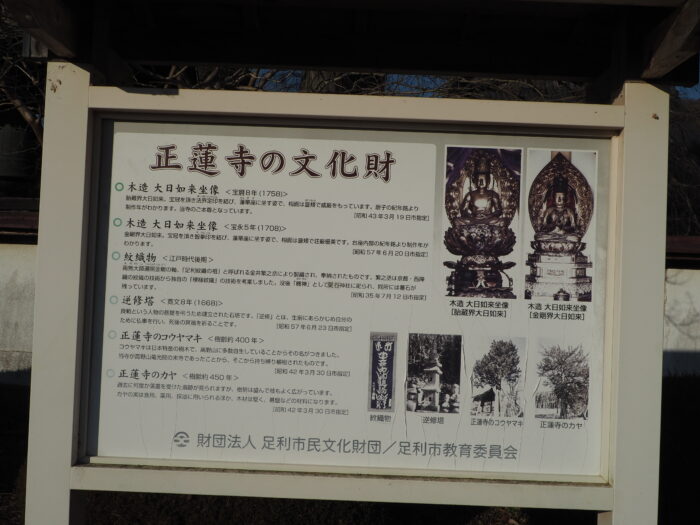

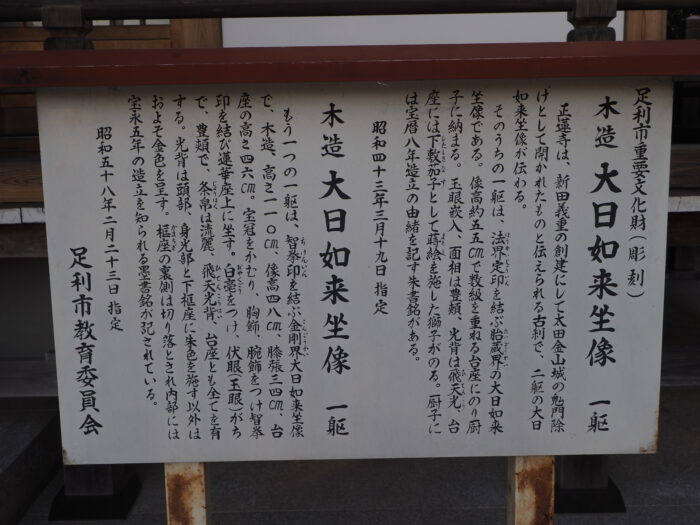

正蓮寺:境内<正蓮寺:文化財>

木像 大日如来坐像

正蓮寺・コウヤマキ:市指定文化財

正蓮寺・コウヤマキ:市指定文化財正蓮寺には、大日如来坐像をはじめ数多くの文化財が奉安されています。

正蓮寺の山門を入ると、左側にある鐘楼の側に、一際目立つ大木が立っており、これが市指定文化財のコウヤマキです。

コウヤマキは、足利教育委員会の資料によると、高さ:20m、目通り:3.15m、枝張り:6.0mです。

正蓮寺:コウヤマキ

正蓮寺:コウヤマキコウヤマキは、日本の特産で、紀州の高野山に多数自生いることから、この名がつけられました。

正蓮寺は、古義真言宗で、高野山竜光院の末寺であることから、この木は高野山から記念のために持ち帰り植樹したと伝えられています。

<⑤ 千蔵院:閻魔大王が!ここにも>

千蔵院:本堂

千蔵院:本堂当山は武田氏の末裔、青木家が創建との伝承あり。

開祖は万治二年示寂の俊圀僧都。<中略>

旧街道に面する山門には磯部儀左エ門信秀銘の彫刻が施されている。

脇の標石柱には千蔵院の御詠歌が見える。

「補陀洛や導引玉へ芦のよを誓も深き諏訪の河水」

<後略>足利仏教会(2021)足利の寺院 千蔵院 p.27

<千蔵院:基本情報>

| 名 称 | 諏訪山 千蔵院 (すわざん せんぞういん) |

|---|---|

| 創 建 | 江戸時代初期 |

| 開 山 | 俊圀僧都 |

| 本 尊 | 千手千眼観世音菩薩 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0143 足利市葉鹿町308 |

| 電 話 | 0284-62-1622 |

| アクセス | JR両毛線小俣駅:徒歩22分 |

| 駐車場 (無料) |

本堂裏 |

| 札所番号・観音名 | 5番札所:千手千眼観世音菩薩 |

<千蔵院:御朱印>

千蔵院:山門

千蔵院:山門山門の右手側には、閻魔堂があります

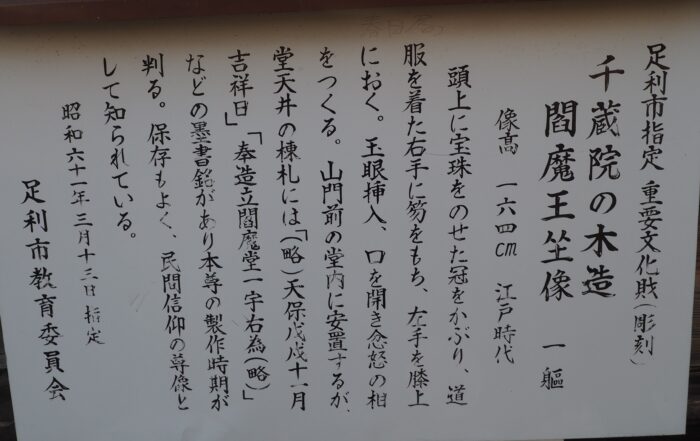

木像 園魔王坐像:像高 164.0cm 江戸時代

木像 園魔王坐像:像高 164.0cm 江戸時代園魔王坐像は、頭上に装飾の冠をかぶり、右手に笏(しゃく)をもち、左手を膝の上に置き、口は怒りの表情を表しています。

台座は中央間に炊けと虎、両脇間に花を配してあります。

園魔王坐像の案内によると、閻魔堂天井の棟札(むなふだ)には、天保9年(1838)に、この閻魔堂が建立されたことが記されており、閻魔像も江戸時代に作られたとされています。

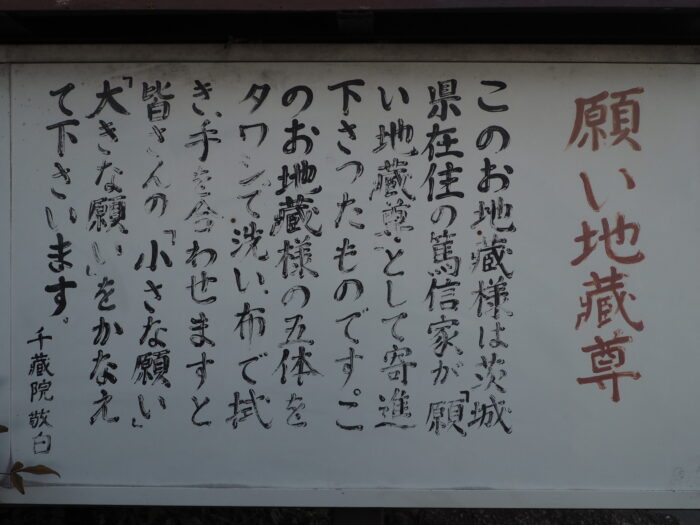

千蔵院:願い地蔵

千蔵院:願い地蔵閻魔堂の隣には、願い地蔵があります。

願い地蔵をタワシで洗い布で拭き、手を合わせると願いがかなうそうです。

今度来るときは、タワシを持参しましょうか ?

山門前の石仏

山門前の石仏山門前に、たくさんの石仏が奉安されています。

子育て地蔵尊

子育て地蔵尊

六地蔵尊

六地蔵尊山門を入ると、六地蔵尊があり、それぞれの地蔵尊の名前や尊各(御利益)が示されています。

よく拝見すると、なるほどと感銘いただけるでしょう。

<⑥ 浄林寺:渡辺崋山と「からくり屋敷」>

浄林寺本堂

浄林寺本堂大本山建長寺開山大覚禅師(蘭渓道隆)の侍者職を勤めた無及徳註禅師が、唐に使いして帰朝の後、建長6年(1254)5月に下野国足利郡余戸郷に遊び、霊鷲山定林寺と称した。

<後略>足利仏教会(2021)足利の寺院 浄林寺 p.65

浄林寺本堂:扁額

浄林寺本堂:扁額

<浄林寺:基本情報>

| 名 称 | 佛光山 浄林寺 (ぶっこうざん じょうりんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 慶長6年(1254) |

| 開 山 | 無及徳註禅師 |

| 開 基 | 五十部小太郎長泉 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 建長寺 |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 所在地 | 〒326-0843 足利市五十部町1172 |

| 電 話 (Fax) |

0284-21-0305 (0284-21-0318) |

| アクセス | JR両毛線山前駅:徒歩23分 |

| 駐車場 (無料) |

境内前の道路沿い |

| 札所番号・観音名 | 6番札所:子安観世音(正観音) |

<浄林寺:御朱印>

浄林寺:山門

浄林寺:山門

浄林寺:離れ(からくり屋敷)

浄林寺:離れ(からくり屋敷)浄林寺山門の左手側に、「離れ」があります。

この建物は寺伝によれば、天保3年(1832)頃、当寺、五十部村の代官岡田立助の勧めにより、浄林寺15世月間(げっかん)和尚の隠居所という名目で建てられたが、もう一つには、南画家渡辺崋山を隠まうために建てたといわれる。(中略)

建物の特異な構造は随所にみられ隠れ座敷などがあるところから「からくり屋敷」と呼ばれる。

江戸時代の建造物としての存在は貴重で、昭和61年9月に市重要文化財の指定を、同62年度に保存修理を実施した。

(財)足利市民文化財団 足利市教育委員会

<からくり屋敷の構造は、まるで忍者屋敷?>

浄林寺:「からくり屋敷」

浄林寺:「からくり屋敷」『続々足利の伝説』によると、まず、2階に通ずる幅90cmほどの空間を利用して、引き出しが作られています。

これは昔の建物ではよく見られることで、別に不思議でも何でもありませんが、(この引き出しをあけると、奥行きが60cmくらい)これを引き抜くと、その奥にもう一つ20cm足らずの引き出しがあります。

さらに、引き出しを抜いたあとは、縁の下に通ずる抜け穴になっています。

それから、2階の隠し部屋や、誰にも知られずに下り、墓地へ逃げたり、墓地から入ったり。

隠し戸や囲炉裏の底板を開けると、廊下の押し入れに通じていたり・・・。

そして、天井が全部桐張りなっており、天井に潜んでも音がしない仕掛けになっています。

浄林寺が「忍者寺」と呼ばれた理由ですね。

* 参考文献:台 一雄.続々足利の伝説 ,1978, pp. 91-98

浄林寺の他に、渡辺崋山が身を寄せた名所「巌華園」があります。

よろしかったら御覧ください。

足利「御庭守之印」:物外軒・新藤氏庭園・浄土庭園・巌華園

<⑦ 最勝寺:日本三大・関東最古の毘沙門天>

毘沙門天 最勝寺:本堂

毘沙門天 最勝寺:本堂大岩山毘沙門天、多聞院最勝寺の建物は、天平17年(745)の開山以来、落雷等による

火災で焼失、再建を繰り返してきました。文安4年(1447)5月の雷火により、山門を残し、諸堂の全てを焼失しています。

その後、再建されましたが宝暦7年(1757)に本堂が再び焼失しました。

宝暦12年(1762)に再建され、現在に至ります。

毘沙門天 最勝寺:本堂

毘沙門天 最勝寺:本堂<最勝寺:基本情報>

| 名 称 | 大岩山多聞院 最勝寺 (おおいわさん たもんいん さいしょうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 天平17年(745) |

| 開 基 | 聖武天皇(勅願) |

| 開 山 | 行基菩薩 |

| 本 尊 | 毘沙門天(毘沙門天・吉祥天・善膩師童子) |

| 本 山 | 豊山嗅神楽院 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0841 足利市大岩町264番地(最勝寺本坊) 足利市大岩町570番地(毘沙門天本堂) |

| 電 話 | 0284-21-8885(最勝寺本坊) 0284-21-0211(毘沙門天本堂) |

| アクセス | R両毛線足利駅:車約20分 徒歩約120分 東武伊勢崎線駅足利市駅:車20分 徒歩約120分 北関東自動車道足利IC:30分 北関東自動車道太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:60分 |

| 駐車場 (無料) |

大岩山公園:10台 毘沙門天参道石段下:3~4台 男坂口駐車場:20台~ 本坊下駐車場:15台 |

| 特記事項 | 期間限定御朱印 ・毎月1日。正月三が日 |

| 札所番号・観音名 | 7番札所:慈母子観音 |

<大岩山毘沙門天 最勝寺:御朱印>

最勝寺:本堂

最勝寺:本堂

大岩山毘沙門天 最勝寺の詳細は、

大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験者気分で山登り!を御覧ください。

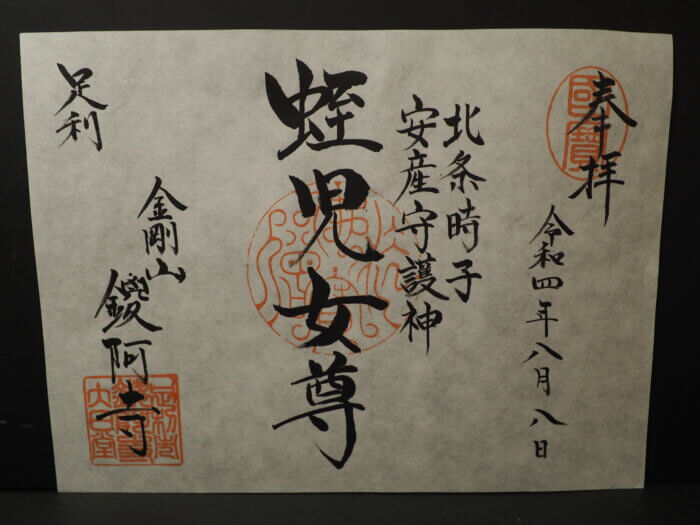

<⑧ 福厳寺:義兼公と時子姫の持仏と伝わる観音様>

福厳寺:本堂

福厳寺:本堂福厳寺の寺伝によれば、伊豆走場山般若寺の僧「理真」(りしん:足利義兼が帰依していた高僧)により開山されました。

源平合戦に活躍した、足利義兼の妻「時子」が懐妊の折、姉の「政子」の依頼により、理真が足利に来て、当福厳寺で男子変成の祈祷(きとう)をしたと伝えられます。

境内に子安観音があります。

男子変成:変成男子(へんじょうなんし)によります。

<福厳寺:基本情報>

| 名 称 | 多宝山 福厳寺 (たほうざん ふくごんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 永寿元年(1182)、 康永2年(1343)に臨済宗 建長寺派となる。 |

| 開 基 | 藤姓足利又太郎忠綱 |

| 開 山 | 理真上人(後世、実堂権禅師を 開山として臨済宗建長寺派となる) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 建長寺(鎌倉) |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 所在地 | 〒326-0816 足利市緑町一丁目3270番地 |

| 電話 | 0284-21-6990 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩25分 東武足利市駅:車7分 徒歩20分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道 佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 8番札所:子安観世音菩薩 |

<福厳寺:御朱印>

福厳寺本尊: 釈迦如来坐像

福厳寺本尊: 釈迦如来坐像

福厳寺花まつり:子安観音像

福厳寺花まつり:子安観音像

福厳寺の詳細は、

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など15名所の御案内

4 【足利逆さ川沿い散歩コース:② 福厳寺】を御覧ください。

福厳寺のお隣にある『渡良瀬橋』の歌にまるわる八雲神社は、

『渡良瀬橋』の歌と7つの「八雲神社」巡り

5 【八雲神社】足利市緑町を御覧ください。

<⑨ 西宮 長林寺:間近に見られる大日如来坐像>

長林寺 本堂

長林寺 本堂長林寺は、室町時代の文安5年(1448)足利長尾氏の初代影人の創建によるもので、

大見禅竜禅師が開山し、長雲寺と称しました。のちの享徳2年(1453)竜沢山長林寺と現在の名に改めました。

長尾氏代々の菩提寺となり、寺運も隆盛しましたが、戦国時代末期、小田原北条家に付いた足利長尾氏は、小田原の陣で、北条家没落と命運を共にしました。

そのため、長林寺も一時衰微しますが、元和元年(1615)に再建され、さらに元禄年間(1688~1704)に別格地となり、明治維新まで多くの僧侶の道場となりました。

長林寺由緒書より、一部引用

長雲寺:勧農城(岩井山)の麓(ふもと)にありました。

岩井山については、

「渡良瀬橋」と「渡良瀬川」に架かる12の橋

14 渡良瀬川に架からない【岩井橋】の神社を御覧ください。

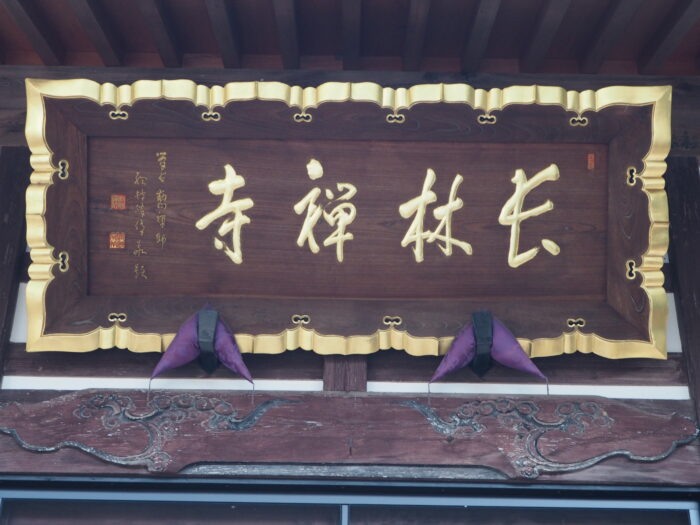

長林寺・本堂:扁額

長林寺・本堂:扁額

<西宮 長林寺:基本情報>

| 名 称 | 大祥山 長林寺 (だいしょうざん ちょうりんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 文安5年(1448) |

| 開 山 | 大見禅龍禅師 |

| 開 基 | 長尾影人 |

| 本 尊 | 聖観世音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 所在地 | 〒326-0817 足利市西宮町2884 |

| 電話 | 0284-21-5636 |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車5分 徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:50分 |

| 駐車場 (無料) |

山門前 |

| 札所番号・観音名 | 9番札所:聖観世音菩薩 |

<西宮 長林寺:御朱印>

長林寺:大日如来坐像(市指定文化財)

長林寺:大日如来坐像(市指定文化財)境内に安置されている大日如来坐像は、いつでも間近に拝覧できます。

西宮 長林寺の詳細は、

足利七福神めぐり「徒歩と自動車:1日」コース

11 足利七福神めぐり:⑧ 【長林寺】を御覧ください。

<⑩ 法玄寺:北条時子姫の墓所がある>

法玄寺:本堂

法玄寺:本堂法玄寺(浄土宗)畠山義純創建 一位置 本市巴町、機神山の東南麓に在り。

帝釋山智願院法玄寺と號す。上野國新田郡太田町大光院の末寺にして、本尊は、阿弥陀如来なり。

足利市史

本堂の扁額

本堂の扁額<法玄寺:基本情報>

| 名 称 | 帝釈山 智願院 法玄寺 (たいしゃくざん ちがんいん ほうげんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 1200年頃 |

| 再 建 | 慶長11年(1606) |

| 開 山 | 再建時は寂蓮社照誉芳陽上人 |

| 開 基 | 再建時は小林十郎左衛門 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 知恩院 |

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 所在地 | 〒326-0805 足利市巴町2545 |

| 電 話 | 0284-21-2790 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約17分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約17分 東武伊勢崎野州山辺駅:徒歩約28分 |

| 駐車場 (無料) |

● 境内;20台 ● 織姫観光駐車場 |

| 札所番号・観音名 | 10番札所:白衣観音 |

<法玄寺:御朱印>

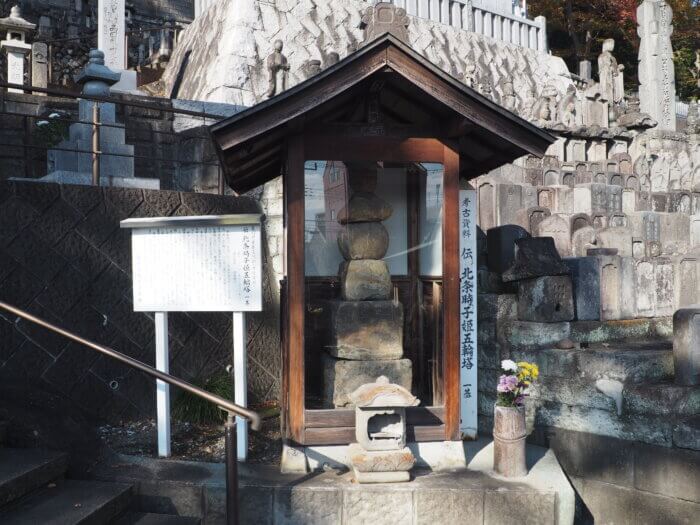

法玄寺:北条時子姫五輪塔

法玄寺:北条時子姫五輪塔

法玄寺の詳細は、

足利なちなか寺院:高福寺・法玄寺・三宝院の御案内

2 【足利まちなか寺院:法玄寺】を御覧ください。

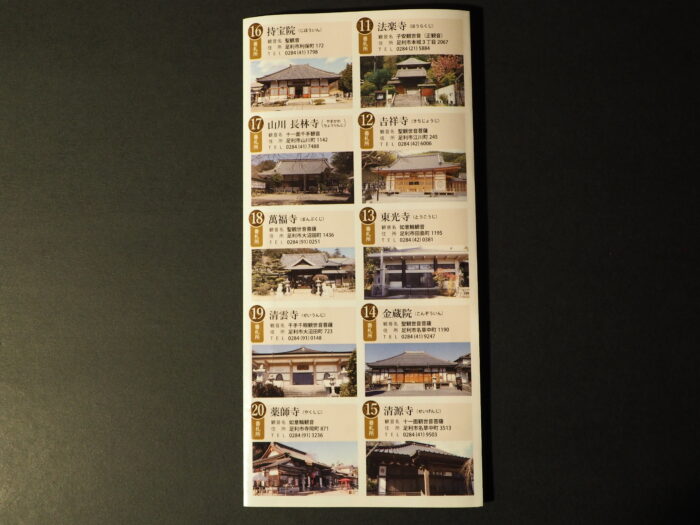

【足利三十三観音霊場巡り:⑪ 法楽寺~⑳薬師寺】

* 寺院の番号は、公式パンフレット記載によるものです。

『足利三十三観音霊場巡り』公式パンフレットは、こちらです。

(Posted with permission)

| 札所番号 | 寺 院 名 | 観 音 名 | 所 在 地 | 電 話 |

|---|---|---|---|---|

| ⑪ | 法楽寺 (ほうらくじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0808 足利市江川町 245 |

0284 (42)6006 |

| ⑫ | 吉祥寺 (きちじょうじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0067 足利市江川町 245 |

0284 (42)6006 |

| ⑬ | 東光寺 (とうこうじ) |

如意輪観音 | 〒326-0061 足利市田島町 1195 |

0284 (42)0381 |

| ⑭ | 金蔵院 (こんぞういん) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0002 足利市名草中町 1190 |

0284 (41)9247 |

| ⑮ | 清源寺 (せいげんじ) |

十一面観世音菩薩 | 〒326-0002 足利市名草中町 3513 |

0284 (41)9503 |

| ⑯ | 持宝院 (じほういん) |

聖観音 | 〒326-0006 足利市利保町172 |

0284() |

| ⑰ | 山川 長林寺 (やまがわ ちょうりんじ) |

十一面千手観音 | 〒326-0021 足利市山川町 1142 |

0284 (41)7488 |

| ⑱ | 萬福寺 (まんぷくじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0011 足利市大沼田町 1436 |

0284 (91)0241 |

| ⑲ | 清雲寺 (せいうんじ) |

千手千眼観世音菩薩 | 〒326-0011 足利市大沼田町 723 |

0284 (91)0148 |

| ⑳ | 薬師寺 (やくしじ) |

如意輪観音 | 〒329-4213 足利市寺岡町 871 |

0284 (91)3236 |

<⑪ 法楽寺:「片葉の葦の伝説」とは>

法楽寺:本堂

法楽寺:本堂正義山 法楽寺は、足利義氏によって建長元年(1249)に草創された。

法楽寺の山号と寺号は義氏公の法名「法楽寺殿正義大禅門」に因る。

天文年間(1532-54)の火災後、法楽寺は太岫玄修和尚によって弘治3年(1557)、曹洞宗として再興される。

その後正徳2年(1712)二代足利藩主戸田忠囿は、法楽寺を戸田家の菩提寺としたが、万延元年(1860)再度の火災を被ってしまう。

足利の伝説「片葉の葦」は、法楽寺山門外にあった「阿弥陀ヶ池」にまつわるものである。

曹洞宗 正義山 法楽寺 由緒より

法楽寺:参道と山門

法楽寺:参道と山門

足利まちなか遊学館:法楽寺の模型

足利まちなか遊学館:法楽寺の模型「片葉の葦」・・・昔、法楽寺の大門の左手前に、10㎡ほどの小さな池があって、「弥陀の池」(阿弥陀ヶ池)と呼ばれていました。

今ではもう埋め立てられてしまいました。

言い伝えによると、足利義氏が引退してここに居を構えて間もないある夜のこと、

夢の中に現れた阿弥陀如来から、「早く池の中から出してくれるように・・・」

さっそく池をさらうと、中から仏様が出てきました。

これを本尊として法楽寺を造営したとのことです。

なぜか阿弥陀の池に生える葦は、片方にしか葉がないため「片葉の葦」と呼ばれ、「足利七不思議」の一つにあげられています。

法楽寺の模型が展示されている「足利まちなか遊学館」の詳細は、

足利観光案内・着付け体験は「足利まちなか遊学館」からスタート!を御覧ください。

<法楽寺:基本情報>

| 名 称 | 正義山 法楽寺 (しょうぎざん ほうらくじ) |

|---|---|

| 創 建 | 建長元年(1249) |

| 開 山 | 太岫玄修大和尚 |

| 開 基 | 足利義氏公 |

| 本 尊 | 釈迦牟尼佛 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来 |

| 所在地 | 〒326-0808 足利市本城三丁目2067番地 |

| 電 話 | 0284-21-5884 |

| アクセス | JR両毛線足利駅:徒歩約25分 東武伊勢崎足利市駅:徒歩約25分 北関東自動車道足利IC:15分 北関東自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 特記事項 |

|

| 札所番号・観音名 | 11番札所:子安観世音(正観音) |

<法楽寺:御朱印>

山から望む法楽寺と市内の風景

山から望む法楽寺と市内の風景法楽寺の詳細は、

足利逆さ川沿い散歩コース:法楽寺、樹覚寺など15名所の御案内

13 【足利逆さ川沿い散歩コース:⑪ 法楽寺】を御覧ください。

<⑫ 吉祥寺:あじさい寺として有名>

吉祥寺:本堂

吉祥寺:本堂弘長年間(1261~1263)源姓足利氏5代の頼氏が、覚恵和尚を開山として創建したと伝えられ、頼氏の供養塔が残されています。

頼氏は、4代目泰氏の三男で、初めは利氏と称しました。

しかし、母が北条時頼の娘だったことから時頼が出家(最期寺入道)した康元元年(1156)8月、外祖父の諱(いみな)により頼氏と改名しました。

治部大輔(従五位下三河守)として、鎌倉幕府に出仕していた頼氏は、公安3年(1280)入道して義任と号しました。

吉祥寺本堂の扁額

吉祥寺本堂の扁額

<吉祥寺:基本情報>

| 名 称 | 義任山観音院 吉祥寺 (ぎにんざん かんのんいん きちじょうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 弘長年間 |

| 開 山 | 覚恵和尚 |

| 開 基 | 足利頼氏公 |

| 本 尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 本 山 | 比叡山 延暦寺 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 所在地 | 〒326-0067 足利市江川町245 |

| 電 話 | 0284-42-6006 |

| アクセス | JR足利駅:車10分 東武足利市駅:車15分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 札所番号・観音名 | 12番札所:聖観世音菩薩 |

<吉祥寺:御朱印>

吉祥寺・御朱印:聖観世音菩薩

吉祥寺・御朱印:聖観世音菩薩

吉祥寺:聖観世音菩薩像

吉祥寺:聖観世音菩薩像

吉祥寺:境内のアジサイ

吉祥寺:境内のアジサイ本寺の南側の斜面に植えられた15種1500のアジサイが見事に咲き誇ります。

毎年6月中旬に、「あじさい弁天まつり」が開催され、境内では、雑貨、和小物、フードコーナーなどのマルシェ、本堂前では、アーティストによるコンサートが開かれます。

吉祥寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・西:5時間」コース

8 足利七福神めぐり:⑧ 【吉祥寺】を御覧ください。

<⑬ 東光寺:緑にかこまれた山寺>

東光寺:本堂

東光寺:本堂安永9年(1780)の火災で古記録を焼失し、創建に関わる詳細は不明ですが、江戸時代初期と言われております。

開山は宗學法印です。

なお、歴代の住職が別当を兼ねた星宮神社が隣接してあります。

明治になった時、神仏分離で虚空蔵菩薩と護摩壇が星宮神社から東光寺へ移され、虚空蔵菩薩に対する進行が東光寺へと移って続いております。<後略>

足利仏教会(2021)足利の寺院 東光寺 p.32

東光寺本尊:地蔵菩薩

東光寺本尊:地蔵菩薩地蔵菩薩の足下には、餓鬼界への入り口が開いていると説かれており、地蔵菩薩に水を注ぐと地下で永い苦しみに喘ぐ餓鬼の口にその水が入るとされております。

足利仏教会(2021)足利の寺院 東光寺 p.32

<東光寺:基本情報>

| 名 称 | 醫王山 東光寺 (いおうざん とうこうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 不詳(江戸時代初期) |

| 開 山 | 宗學法印 |

| 本 尊 | 地蔵菩薩 |

| 本 山 | 長谷寺・護国寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0061 足利市田島町1195 |

| 電 話 | 0284-42-0381 |

| アクセス | JR足利駅:4.9km 東武足利市駅:5.2km |

| 駐車場 (無料) |

境内 |

| 札所番号・観音名 | 13番札所:如意輪観音 |

<東光寺寺:御朱印>

東光寺:寺標

東光寺:寺標道沿いにある東光寺の寺石標です。

東光寺は、「ココ・ファーム・ワイナリー」の北西約1.5kmの所に位置します。

「ココ・ファーム・ワイナリー」については、

<聖地巡礼>「炭次郎が切った岩?」毀滅の刃と栃木県足利市

3 巨石群から「ココ・ファーム・ワイナリー」へを御覧ください。

東光寺:無縁仏

<千灯供養>

東光寺には、多数の無縁物があります。

偶数年の9月第3土曜日18時から、無縁仏前で千灯供養が行われています。

東光寺参道:六地蔵尊

東光寺参道:六地蔵尊

東光寺:参道

東光寺:参道

東光寺本堂前:聖観世音菩薩立像

東光寺本堂前:聖観世音菩薩立像観音像の足下に「慈眼視衆生」とあります。

慈眼視衆生(じげんじ しゅじょう)とは、

(「法華経-普門品」の一句の音読)観世音菩薩が慈悲の目で一切衆生を平等に見るという意。

<後略>日本大辞典刊行会(1989).日本国語大辞典[縮刷版]小学館 第五巻 p.467

東光寺:観音堂

東光寺:観音堂

観音堂:如意輪菩薩像

観音堂:如意輪菩薩像

東光寺:弘法大師修行像

東光寺:弘法大師修行像

<⑭ 金蔵院:弁天池が印象的>

金蔵院:本堂

金蔵院:本堂今からおよそ600年前(室町幕府6代将軍足利義教の頃)の永享初年(1429)、足利氏の重臣であった南氏宅跡に、真言宗醍醐寺の俊海法印により開山されました。

境内は、一町(約109m)四方を有し名草の沢のほぼ中心に位置しております。

江戸時代には、9ヶ寺の末寺を持つ中本寺であり、入山名草弁財天の別当寺でもありました。<後略>

足利仏教会(2021)足利の寺院 金蔵院 p.19

金蔵院本堂:扁額

<金蔵院:基本情報>

| 名 称 | 名龍山 観音寺 金蔵院 (めいりゅうざん かんのんじ こんぞういん) |

|---|---|

| 創 建 | 永享初年(1429) |

| 開 山 | 真言宗 醍醐寺 俊海法印 |

| 本 尊 | 聖観世音菩薩 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0002 足利市名草中町1190 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-9247 (0284-43-8287) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩 1時間17分 (6.1km) 東武足利市駅:徒歩 1時間24分 (6.7lm) |

| 駐車場 (無料) |

境内(50台) |

| 札所番号・観音名 | 14番札所:聖観世音菩薩 |

<金蔵院:御朱印>

金蔵院:山門

金蔵院:山門金蔵院山門は、江戸時代に建立された長屋門です。

昭和11年(1936)、屋根を瓦葺き、土間をコンクリートに改修、昭和41年(1966)、西へ5m曳家(ひきや)されました。

さらに、瓦の葺き替え、外板の張り替えが、平成17年(2005)に行われました。

曳家(ひきや):建物を解体せずにそのまま移動すること。

金蔵院山門前:八坂神社

金蔵院山門前:八坂神社山門前にある八坂神社です。

石祠に「牛頭天王」と記されています。

金蔵院境内:石仏

金蔵院境内:石仏山門をくぐると右手側に、日限地蔵尊、六地蔵尊、庚申塔、五輪塔が並んでいます。

金蔵院にも、多くの文化財や寺宝があり、この五輪塔や庚申塔も足利市の重要文化財に指定されています。

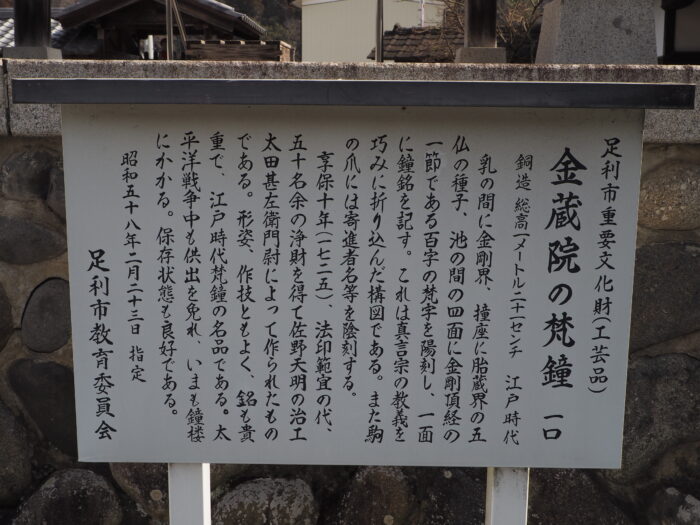

<金蔵院:文化財と寺宝>

<足利市指定文化財>

金蔵院:鐘楼堂

金蔵院:鐘楼堂

| 名 称 | 説 明 |

|---|---|

| 金蔵院の梵鐘 | 享保10年(1725)に佐野市天明鋳物師、 太田甚左衛門尉藤原秀次によって作られる。乳の間に金剛界、撞座に胎蔵界の五仏が 種子を陽刻されている。池ノ間の四面には、百字の梵字を陽刻し、 真言宗の教義を巧みに折り込んだ珍しい構図。 |

| 南氏の五輪塔 | 地輪正面には『永興寺殿法名性雨』、 『永和元年(1375)十二月二十三日』の 銘が入っており、南北朝時代の五輪塔として 貴重で優品。 |

| 銅像 毘沙門天立像 | 鎧に作者の銘が入っている。

この人物は、当院にある梵鐘・半鐘と同じ作者で、 |

<金蔵院:寺宝>

金蔵院:西本堂

金蔵院:西本堂

| 名 称 | 説 明 |

|---|---|

| 名草弁財天尊像 | 正徳3年(1713)、当院と南宝寺が 願主となり造立し、別当寺である当院にお祀りし、 祭典の際には、入山の拝殿まで運び、 祭礼を行っていた。 |

| 鎧地蔵尊 | 享保10年(1725)に、石造の宮殿と共に 建立された |

| 五大明王像・聖天尊像 十王図・半鐘 |

<略> |

| 石造仏 | 十九夜観音・日限地蔵尊・六地蔵 百観音供養塔・三界萬霊塔 開山俊海法印供養塔 |

金蔵院:弁財天堂

金蔵院:弁財天堂

金蔵院:弁天池

金蔵院:弁天池池の周りで、のんびりくつろぐと心も癒やされます。

<⑮ 清源寺:開花が楽しみな境内の垂れ桜>

清源寺本堂

清源寺本堂延文2年(1357)の創建。開山は京都東福寺28世大道一以大和尚。開基は南遠江守宗継。

本尊は観世音菩薩。

南宗継は正平7年(1352)、足利尊氏から丸木郷を賜り、居館(現・金蔵院境内)を構え、出身地の紀州名草郷の名に変える。

そして居館より乾の方(北西)の勝地に、菩提寺として当時を建立。

のち鎌倉円覚寺の末寺となる。天正19年(1591)、徳川家康より寺領5石を賜る。

<後略>

足利仏教会(2021)足利の寺院 清源寺 p.74

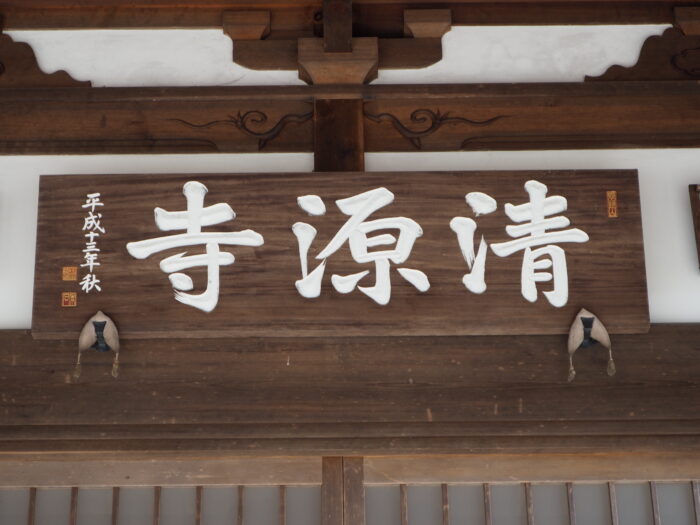

清源寺本堂:扁額

清源寺本堂:扁額

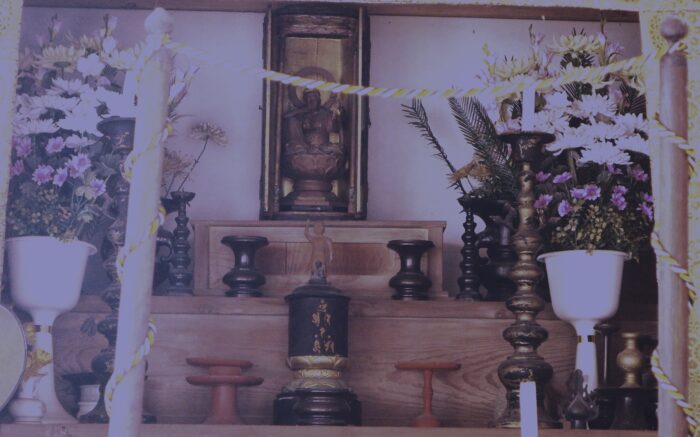

清源寺:本堂須弥壇

清源寺:本堂須弥壇<清源寺:基本情報>

| 名 称 | 南陽山 清源寺 (なんようざん せいげんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 延文2年(1357) |

| 開 山 | 京都東福寺28世 大道一以大和尚 |

| 開 基 | 南遠江守宗継 |

| 本 尊 | 南無十一面観世音菩薩 |

| 本 山 | 円覚寺 |

| 宗 派 | 臨済宗 円覚寺派 |

| 所在地 | 〒326-0002 足利市名草中町3513 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-9503 0284-41-9374 |

| アクセス | JR足利駅:6.2km 東武足利市駅:6.7km 北関東自動車道 足利IC: 東北自動車道佐野藤岡IC: |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 15番札所:十一面観世音菩薩 |

<清源寺:御朱印>

清源寺山門前:寺石標と参道

清源寺山門前:寺石標と参道

清源寺:山門

清源寺:山門

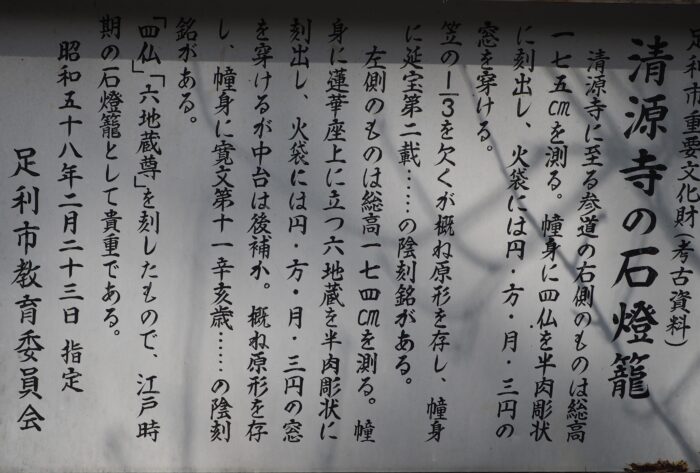

清源寺山門前の石燈籠:市重要文化財

清源寺山門前の石燈籠:市重要文化財

山門前にある石灯籠2基(花崗岩製)が足利市重要文化財に指定されています。

山門に向かって右側の燈籠は、総高175.0cm、憧身(どうしん)は四角柱で各面に蓮華座上に四仏を半肉彫状に刻出し、その脇に延宝(えんぽう)2年(1674)の陰刻銘があります。

左側の燈籠は、総高174.0cm、憧身は六角柱で各面に蓮華坐上に立つ六地蔵を半肉彫状に刻出し、寛文(かんぶん)11年(1671)の年号が刻まれています。

足利市教育委員会によると、江戸時代の石燈籠として貴重であるとされています。

清源寺山門:扁額

清源寺山門:扁額

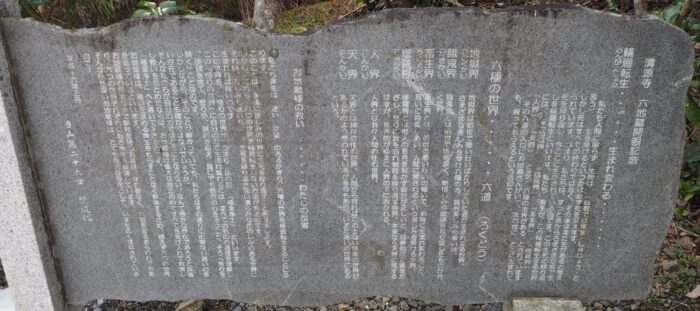

清源寺:六地蔵尊

清源寺:六地蔵尊

六地蔵について詳しく、そしてわかりやすく解説されており、筆者も思わずうなずきました。

清源寺本堂前:垂れ桜

本堂前には、印象的な垂れ桜の巨木があります。

福厳寺(⑧番札所)の垂れ桜も見事ですが、清源寺の垂れ桜も春の開花がとても楽しみです。

清源寺:南無観世音菩薩立像

清源寺:南無観世音菩薩立像<⑯ 持宝院:村人を助ける「手伝い地蔵」>

持宝院:本堂

持宝院:本堂創建年次は不詳であるが、四世住職(心海)の時、寛保2年(1742)12月17日の火災で古記録を焼失した由、近世初期か中世末期の創建かと。

開山、開基は不詳。本尊は薬師如来座像。(後洛)

足利仏教会(2021)足利の寺院 清源寺 p.26

持宝院本堂:扁額

持宝院本堂:扁額

持宝院本堂:本尊「薬師如来坐像」

持宝院本堂:本尊「薬師如来坐像」本堂に奉安されている本尊である薬師如来坐像は、木像、像高30cmで、延享2年(1745)の墨書銘がります。

<持宝院:基本情報>

| 名 称 | 医山山 持宝院 (いおうざん じほういん) |

|---|---|

| 創 建 | 不詳 |

| 開 山 | 不詳 |

| 開 基 | 不詳 |

| 本 尊 | 薬師如来坐像 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0006 足利市利保町172 |

| 電 話 | 0284-41-1798 |

| アクセス | JR足利駅:徒歩 42分(3.4km) 東武足利市駅:徒歩 52分(4.1km) |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 16番札所:聖観音 |

<持宝院:御朱印>

持宝院:地蔵堂

持宝院:地蔵堂本堂の右手側に、朱塗りの地蔵堂(約16.5㎡)があります。

持宝院:地蔵菩薩立像(手伝い地蔵菩薩)

持宝院:地蔵菩薩立像(手伝い地蔵菩薩)地蔵菩薩立像は木像、総高235cmで、右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持ち、蓮華座上に立っています。

この地蔵尊は、「手伝い地蔵」として親しまれており、宝暦年間(1751~63)に書かれた『足利郡四十九院地蔵尊』の筆頭にあげられている地蔵尊です。

昔のこと、田甫で大人たちが働いている間に、独りでいた幼児が危ない目に合うと何処からともなく綺麗な小僧さんが現れて、幼児を安全な場所に抱き移して遊ばせた。<後略>

持宝院十四世 海導和尚 手伝地蔵菩薩の由来より

昔話によると、不思議な小僧さんは、いろいろな場面に現れ、たびたび村人たちを助けました。

この小僧さんが持宝院の地蔵と分かり、村人たちは心から感謝したそうです。

昔話は、台 一雄 1974.続 足利の伝説 十二話 手伝地蔵 - 奇特な小僧、実はお地蔵さま -p. 146 においても紹介されていますので御覧ください。

持宝院:参道

持宝院:参道持宝院は、自然に囲まれた開放的な開放的な寺院です。

持宝院:六地蔵尊

持宝院:六地蔵尊持宝院の寺石標を入ると、六地蔵尊、左手側に十二夜供養塔などの石仏があります。

持宝院:境内の石仏

持宝院:境内の石仏<⑰ 山川 長林寺:市民の憩いの寺・「カフェ寺」>

山川 長林寺:本堂

山川 長林寺:本堂長林寺は、当初は金剛山東林寺と号し、明応8年(1499)天助高順開山、岡見左近将監を開基として、常陸国河内庄小茎郷(茨城県つくば市)に開創されました。

天正の末頃(1590年頃)、常陸国から下野国足利郡山川村(現在地)へと移転してきました。

江戸時代には、徳川幕府から20石の朱印地を賜り、地域の中心的な寺院の一つになりました。<後略>

足利仏教会(2021)足利の寺院 長林寺 p.94

山川 長林寺本堂:扁額

山川 長林寺本堂:扁額

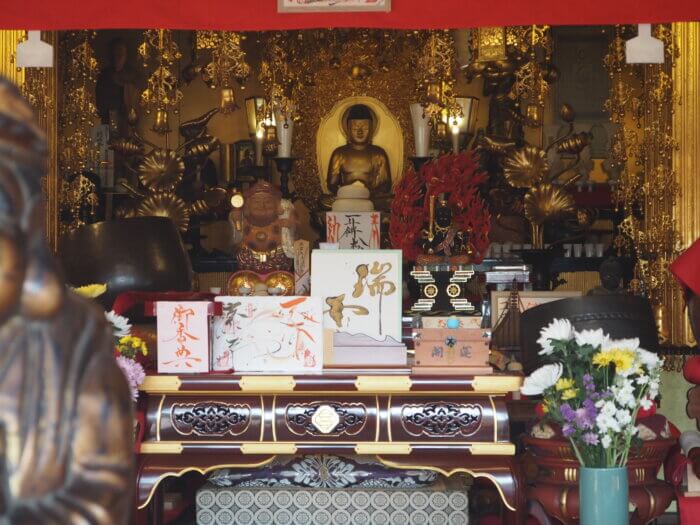

山川長林寺:須弥壇

山川長林寺:須弥壇

<山川 長林寺:基本情報>

| 名 称 | 福聚山 長林寺 (ふくじゅさん ちょうりんじ) (通称:山川 長林寺) |

|---|---|

| 創 建 | 明応8年(1499) |

| 開 山 | 天助高順大和尚 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 永平寺・總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 所在地 | 〒326-0021 足利市山川町1142 |

| 電 話 | 0284-41-7488 |

| アクセス | JR足利駅:車 7分 東武足利市駅:車 10分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC:40分 |

| 駐車場 (無料) |

山門東 |

| 札所番号・観音名 | 17番札所:十一面千手観音 |

<山川 長林寺:御朱印>

山川 長林寺参道:寺標

山川 長林寺参道:寺標参道入り口にある寺標です。

参道入り口には、「たらちねの松」と「天狗のねじり杉」というユニークな木が

大切に保護されています。

参道にある「たらちねの松」

参道にある「たらちねの松」

参道にある「天狗のねじり杉」

参道にある「天狗のねじり杉」

山川 長林寺:参道

山川 長林寺:参道

山川 長林寺:寺石標と参道

山川 長林寺:寺石標と参道

山川 長林寺:山門

山川 長林寺:山門

山川 長林寺山門:扁額

山川 長林寺山門:扁額

山川 長林寺:観音堂

山川 長林寺:観音堂千手観音を祀る観音堂は、平成26年の開山五百大遠忌の記念事業として本堂とともに、改修・新築工事が行われました。

山川 長林寺観音堂:扁額

山川 長林寺観音堂:扁額

山川長林寺:十一面千手観音菩薩座像

山川長林寺:十一面千手観音菩薩座像

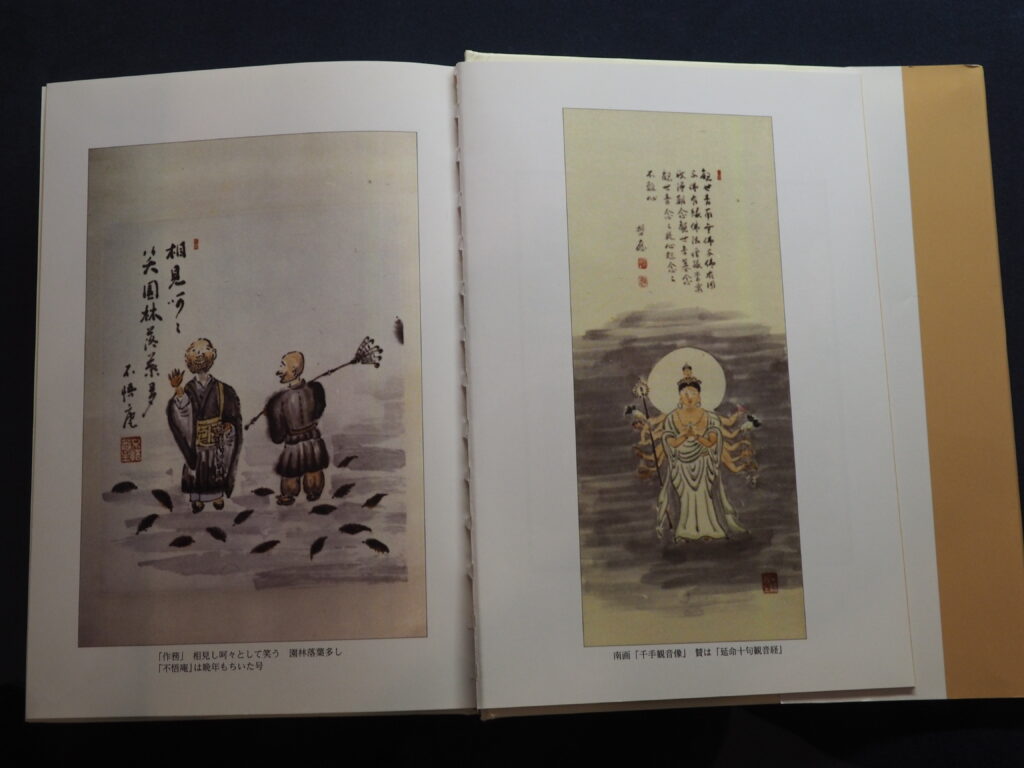

福聚山 長林寺.【図9】NO.4 祖師像 【図11】十一面千手観音菩薩座像『山川長林寺の歩みと文化財』山川長林寺資料調査会[編],2014.p.57

山川 長林寺:庚申塚

山川 長林寺:庚申塚

弁天池

弁天池本堂の東側に池があり、弁財天像が鎮座しています。

弁財天像

弁財天像長林寺域の全体が「山川長林寺公園」として開放され、人々の憩いの場となっています。

池には年間をとおしてカワセミの姿が見られ、裏山には、ワシやタカなどが生息する大坊山国有林です。

境内は早春の若葉や秋の紅葉も美しく、「寺カフェ」も人気の一つになっています。

長林寺の池のほとりでコーヒーを味わう人々

長林寺の池のほとりでコーヒーを味わう人々寺カフェの詳細は、足利市内の美術館:大久保分校スタートアップミュージアム・OBSM

4 【大久保分校を訪ねて】・<ミュージアムの協力者:長林寺と寺カフェ>を御覧ください。

<⑱ 萬福寺:御朱印がユニーク>

萬福寺:本堂

萬福寺:本堂萬福寺は古墳が点在する大沼田町の大坊山山麓の景勝地に在って大沼山 萬福寺と称し、後に大沼田山 萬福寺となった。

かつては、大沼田全域で一ヶ寺の大きな寺院であったが時代の移り変わりと共に、現在にみるような小規模ながら現住職45世を数える。<後略>

足利仏教会(2021)足利の寺院 萬福寺 p.114

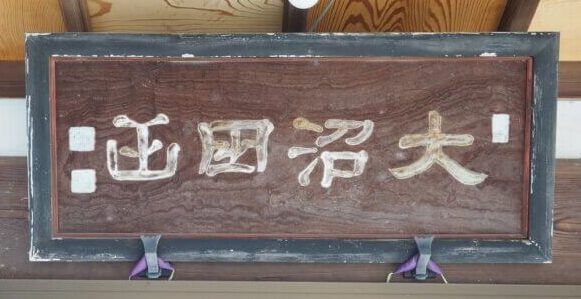

萬福寺本堂:扁額

萬福寺本堂:扁額

<萬福寺:基本情報>

| 名 称 | 大沼田山 萬福寺 (おおぬまたさん まんぷくじ) |

|---|---|

| 創 建 | 不明 元天台宗 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来坐像 |

| 本 山 | 清浄光寺(遊行寺) |

| 宗 派 | 時宗 遊行二祖 真教上人により 永仁5年(1297)時宗に改宗 |

| 所在地 | 〒326-0011 足利市大沼田町1436 |

| 電 話 (fAX) |

0284-91-0251 (00284-94-0435) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩 56分 車 13分 東武足利市駅:徒歩 70分 車 17分 北関東自動車道 足利IC:13分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 18番札所:聖観世音菩薩 |

<萬福寺:御朱印>

萬福寺:参道

萬福寺:参道

萬福寺本堂:阿弥陀如来坐像

萬福寺本堂:阿弥陀如来坐像

萬福寺の詳細は、足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

5 足利七福神めぐり:③ 【萬福寺】を御覧ください。

<⑲ 清雲寺:大坊山に抱かれた山寺>

清雲寺:本堂

清雲寺:本堂清雲寺は初め勧農北袋にあったが、万治年間(1658~60)の大洪水で現在地に移建。

-それは「勧農車塚」なる大型前方後円墳(推定5世紀)の大半を削平して、南面する本堂と墓地となっている。<後略>

足利仏教会(2021)足利の寺院 清雲寺 p.96

清雲寺本堂:扁額

清雲寺本堂:扁額

<清雲寺:基本情報>

| 名 称 | 大林山 清雲寺 (だいりんざん せいうんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 天正2年(1574) |

| 開 山 | 歳厳門芸和尚 |

| 開 基 | 芳岷和尚 |

| 本 尊 | 千手観世音菩薩 |

| 本 山 | 永平寺・總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 所在地 | 〒326-0011 足利市大沼田町723 |

| 電 話 (Fax) |

0284-91-0148 (同) |

| アクセス | JRあしかがフラワーパーク駅:2.5km 徒歩 32分 JR富田駅:3.3km 徒歩41分 |

| 駐車場 (無料) |

あり:山門前 |

| 札所番号・観音名 | 19番札所:千手千眼観世音菩薩 |

<清雲寺:御朱印>

清雲寺:参道

清雲寺:参道

清雲寺:山門

清雲寺:山門

清雲寺山門:扁額

清雲寺山門:扁額

六地蔵尊

六地蔵尊

延命地蔵尊(子育て・安産)

延命地蔵尊(子育て・安産)

十三印塔

十三印塔

聖観音像

聖観音像

永代供養塔

永代供養塔

勢至菩薩立像

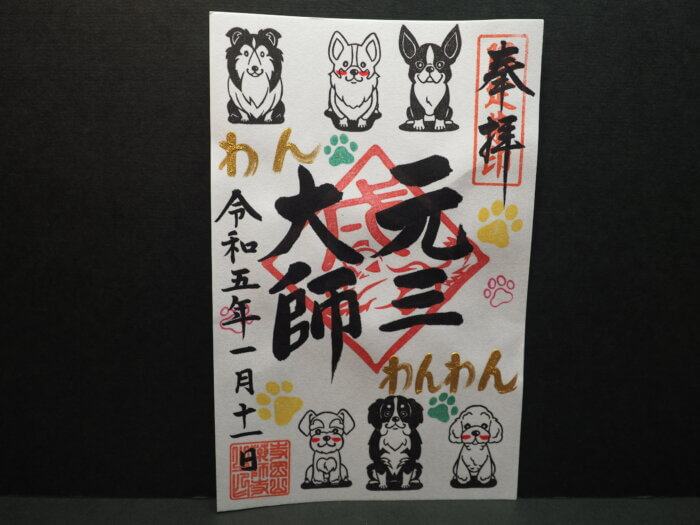

勢至菩薩立像<⑳ 薬師寺:かわいい動物の御朱印が大人気>

寺岡山元三大師(薬師寺)本堂

寺岡山元三大師(薬師寺)本堂創建は古代と伝承されるが、安土・桃山に再興と。

開山は宗養法印か。開基は山本義光の妻。

本尊は、元三大師の御真影(絹布、縦90cm、横45cn、聖護院の宮の作)と。<以下、下表>

足利仏教会(2021)足利の寺院 薬師寺 p.8

| 寺宝名 | 説 明 |

|---|---|

| 阿弥陀如来立像 | 木造 像高57cm 正保5年(1648) |

| 薬師如来立像 | 木造 像高31xm 江戸時代 作 |

| 不動明王立像 | 木造 像高54cm |

| 二童子像 | 木造 於迦羅童子像 像高28cm 木造 制多迦童子像 像高26cm |

| 開山塔 | 石造 宝塔 総高268cm以上 延享2年(1745)作 |

| 法印堪栄墓塔 | 石造五輪塔形 安政2年(1855)作 |

薬師寺本堂:扁額

薬師寺本堂:扁額

<薬師寺(寺岡山 元三大師):基本情報>

| 名 称 | 寺岡山施薬院 薬師寺 (てらおかさん せやくいん やくしじ) |

|---|---|

| 創 建 | 古代 |

| 開 山 | 宗養法印 |

| 開 基 | 山本義光の妻 |

| 本 尊 | 元三大師の御真影 |

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 所在地 | 〒329-4213 足利市寺岡町871 |

| 電 話 (Fax) |

0284-91-3236 (0284-91-3441) |

| アクセス | 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生ICIC:20分 東北自動車道佐野藤岡IC:18分 |

| 駐車場 (無料) |

あり:山門周辺 |

| 札所番号・観音名 | 20番札所:如意輪漢音 |

<薬師寺:御朱印>

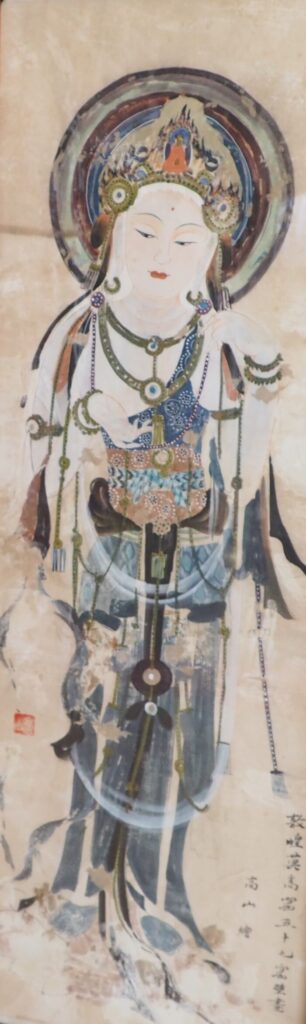

如意輪観音

如意輪観音

薬師寺(寺岡山 元三大師)の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

足利七福神めぐり:④ 【寺岡山 元三大師】を御覧ください。

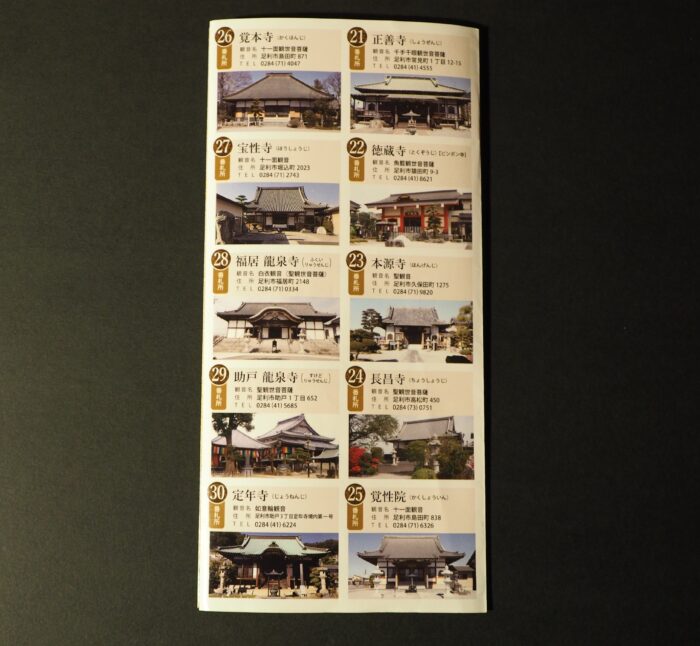

【足利三十三観音霊場巡り:㉑ 正善寺 ~ ㉚ 定年寺】

* 寺院の番号は、公式パンフレット記載によるものです。

『足利三十三観音霊場巡り』公式パンフレットは、こちらです。

(Posted with permission)

| 札所番号 | 寺 院 名 | 観 音 名 | 所 在 地 | 電 話 |

|---|---|---|---|---|

| ㉑ | 正善寺 (しょうぜんじ) |

千手千眼観世音菩薩 | 〒326-0022 足利市常見町1丁目 12-15 |

0284 (41)4555 |

| ㉒ | 徳蔵寺 (とくぞうじ) |

魚籃観世音菩薩 | 〒326-0023 足利市猿田町9-3 |

0284 (41)8621 |

| ㉓ | 本源寺 (ほんげんじ) |

聖観音 | 〒326-0324 足利市久保田町1275 |

0284 (71)9820 |

| ㉔ | 長昌寺 (ちょうしょうじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0325 足利市高松町450 |

0284 (73)0751 |

| ㉕ | 覚性院 (かくしょういん) |

十一面観音 | 〒326-0337 足利市島田町838 |

0284 (71)6326 |

| ㉖ | 覚本寺 (かくほんじ) |

十一面観世音菩薩 | 〒326-0337 足利市島田町871 |

0284 (71)4047 |

| ㉗ | 宝性寺 (ほうしょうじ) |

十一面観音 | 〒326-0831 足利市堀込町2023 |

0284 (71)2743 |

| ㉘ | 福居 龍泉寺 (ふくい りゅうせんじ) |

白衣観音 (聖観世音菩薩) |

〒326-0338 足利市福居町2148 |

0284 (71)0334 |

| ㉙ | 助戸 龍泉寺 (すけど りゅうせんじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0044 足利市助戸1丁目652 |

0284 (41)5685 |

| ㉚ | 定年寺 (じょうねんじ) |

如意輪観音 | 〒326-0044 足利市助戸3丁目 定年寺境内第一号 |

0284 (41)6224 |

<㉑ 正善寺:神秘的な古墳の中の弁財天>

正善寺:本堂

正善寺:本堂開山の祖は、僧都覚永。《宝永3年(1706)寂》本尊は、権大僧都尊影《延享2年(1745)寂》によって建立。

当時のご本尊は釈迦如来立像。

昭和46年、本堂の屋根の葺き替えと庫裡の建立。

昭和51年には、日光山輪王寺より定朝様式の「阿弥陀如来坐像」を譲り受け、新しく当寺のご本尊として安置。

昭和53年、鐘楼堂落慶。鋳匠は人間国宝 香取正彦の弟子で、足利の鴇田力氏。銅は戦艦陸奥に使われていたもの。

昭和56年、日光山より「弁財天」を勧請。正善寺古墳の石室に奉安。平成16年、「常見不動尊」奉安。

足利仏教会(2021)足利の寺院 正善寺 p.6

正善寺本堂:扁額

正善寺本堂:扁額

<正善寺:基本情報>

| 名 称 | 明星山神楽院 正善寺 (みょうじょうざんかぐらいん しょうぜんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 鎌倉時代初期か |

| 開 山 | 僧都覚永 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 所在地 | 〒326-0022 足利市常見町一丁目12-15 |

| 電 話 | 0284-41-4555 |

| アクセス | JR足利駅:車8分 徒歩40分 東武足利市駅:車10分 徒歩50分 北関東自動車道 足利IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:25分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 21番札所:千手千眼観世音菩薩 |

<正善寺:御朱印>

正善寺・本堂:須弥壇

正善寺・本堂:須弥壇

正善寺:弁財天

正善寺:弁財天まさに神秘的な空間、古墳の中に奉安されている弁財天です。

正善寺:参道

正善寺:参道正善寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

7 足利七福神めぐり:⑤【正善寺】を御覧ください。

<㉒ 徳蔵寺:ピンポンのように心が通う寺>

徳蔵寺:本堂

徳蔵寺:本堂開創年代は平安朝末の頃行学兼修の大徳龍海大阿闍梨が民衆強化のために草庵を結び道場として開創された。

足利学校についで徳蔵寺の寺子屋ができ現在の三つの小学校(毛野、助戸東山、桜)となった。

北猿田村にあった円融寺の本尊等は徳蔵寺に安置されている。

ピンポン寺の由来:昭和51年より始めた地域の人々との和合を図り精神的、肉体的健全育成、家族円満を願ってピンポンを始めたのがきっかけでテレビ放映等によりなずけた名前である。

足利仏教会(2021)足利の寺院 徳蔵寺 p.7

徳蔵寺本堂:扁額

徳蔵寺本堂:扁額

徳蔵寺:仮名地蔵

徳蔵寺:仮名地蔵

| 有形重要文化財 | 説 明 |

|---|---|

| かな地蔵尊 | 鎌倉時代末期(1388) 医学救済の地蔵尊の 梵字あり。 |

| 日本三大羅漢 五百羅漢(堂) |

文化10年(1813)建立 |

| 民族重要文化財 | 説 明 |

|---|---|

| 千庚申塔 (悪病・災難除け) |

総高 262cm 銘 寛政12年(1800) 庚申12月 記述文:浅草寺別当代法印権大僧都淵海 |

徳蔵寺:愛染堂

徳蔵寺:愛染堂

| 重要文化財 | 説 明 |

|---|---|

| 愛染明王像 (足利厄除愛染明王像) |

木彫 極彩色坐像 平安末期に於ける日本唯一の 高僧慈覚大師円仁の作で、愛と平和の世界を護る佛様である。 |

<徳蔵寺:基本情報>

| 名 称 | 乾坤山 東曜光院 徳蔵寺 (けんこんざん とうようこういん とくぞうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 平安末期 |

| 開 山 | 龍海聖人 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

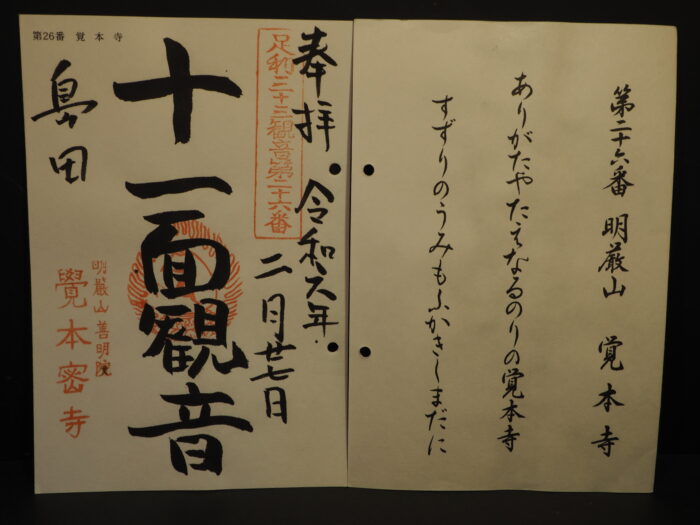

| 本 山 | 比叡山延暦寺 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 所在地 | ピンポン寺 〒326-0023 足利市猿田町9-3 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-8621 (0284-41-8940) |

| アクセス | JR足利駅:車7分 東武足利市駅:車12分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:35分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 22番札所:魚籃観世音菩薩 |

<徳蔵寺:御朱印>

徳蔵寺:山門

徳蔵寺:山門

徳蔵寺:境内

徳蔵寺:境内徳蔵寺住職は、「足利三十三観音霊場巡り」の会長を努めています。

社務所で、いつもあたたかく接してくださる住職さん。

皆様の御参拝を心よりお待ちくださっております。

徳蔵寺の詳細は、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

8 足利七福神めぐり:⑥【徳蔵寺】を御覧ください。

<㉓ 本源寺:風格ある鐘楼門>

本源寺:本堂

本源寺:本堂創建は弘安4年(1281)。そもそも開山は普覚禅師、開基不詳。本尊は地蔵菩薩。<以下、下表にまとめる>

足利仏教会(2021)足利の寺院 本源寺 p.71

| 寺宝名 | 説 明 |

|---|---|

| 地蔵菩薩坐像 | 木造 総高38.5cm |

| 大仏師法橋 | 元禄6年(1693)福田康円作 |

| 聖観音坐像 | 木造 像高21.5cm もともと久保田地内の寺に あった由。 |

| 石造層塔 (軸部のみ) |

凝灰岩製 縦47cm、横38cm、 厚み35cm、尊像を半肉彫りした 初重軸部を存する。 |

| 宝篋印塔 (傘部のみ) |

石造 最大幅35cm、高さ22cn、 4段、隅飾りを欠く。推定鎌倉時代作実現 |

| 実厳和尚墓塔 (基礎を欠く) |

石造 総高80cm、 文政4年(1821)陰刻銘。 足利学校再興第19代庠主を努める。 |

| 大梁和尚慕塔 (基礎を欠く) |

石造 総高70cm、 文政7年(1824)の陰刻銘。 足利学校再興第20代庠主を努める。 |

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー

7 【足利学校】・<足利学校歴代庠主(校長)一覧>を御覧ください。

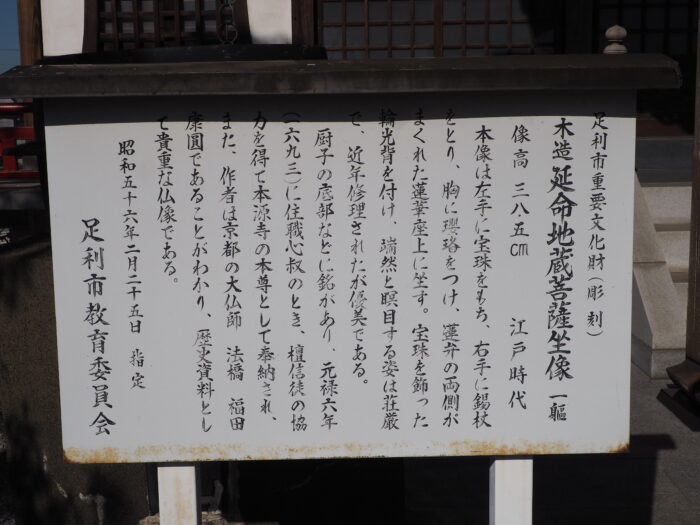

延命地蔵菩薩は、足利市重要文化財(彫刻)に指定されています。

本源寺本堂:扁額

本源寺本堂:扁額

<本源寺:基本情報>

| 名 称 | 玉林山 本源寺 (ぎょくりんざん ほんげんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 弘安4年(1281) |

| 開 山 | 普覚禅師 |

| 開 基 | 不詳 |

| 本 尊 | 地蔵菩薩 |

| 本 山 | 建長寺 |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 所在地 | 〒326-0324 足利市久保田町1275 |

| 電 話 | 0284-71-9820 |

| アクセス | 東武伊勢崎線 多々良駅:徒歩33分 東武伊勢崎線 県駅:徒歩35分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 23番札所:聖観音 |

<本源寺:御朱印>

本源寺:山門(鐘楼門)

本源寺:山門(鐘楼門)本源寺の山門は、鐘楼門で風格たっぷりのたたずまいです。

本源寺山門:扁額

本源寺山門:扁額

本源寺山門前の石仏

本源寺山門前の石仏鐘楼門の前に、青面金剛像、如意輪観音、十王碑(閻魔大王像)が奉安されています。

本源寺鐘楼門東の石仏群

本源寺鐘楼門東の石仏群鐘楼門の東側に歴史を物語る石仏群が鎮座しています。

本源寺:不動明王

本源寺:不動明王

本源寺:境内

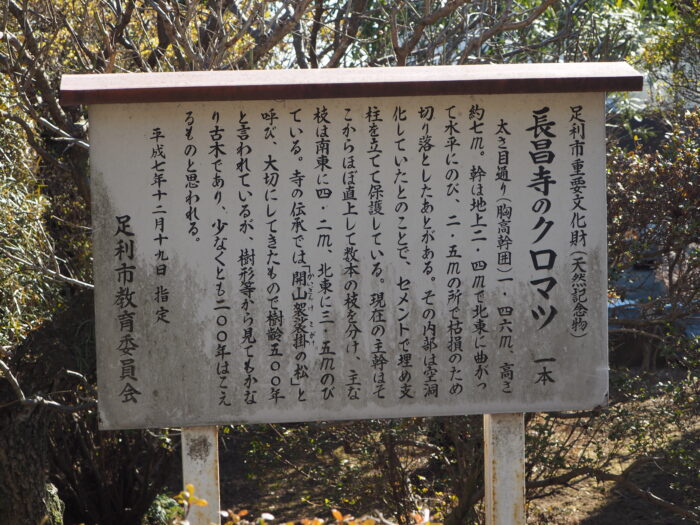

本源寺:境内<㉔ 長昌寺:天然記念物になった「袈裟掛けの松」>

長昌寺:本堂

長昌寺:本堂長昌寺は今から500年前の文亀3年(1503)に、臨済宗の玄甫蔵主によって開創される。

玄甫蔵主が永正12年(1515)に亡くなると、大永6年(1526)に浦和市の曹洞宗国昌寺の2世大雲文龍大和尚が晋住し、曹洞宗に改宗される。

大雲文龍は朝廷に参内し、禅の宗要を説くほどの人物で、朝廷より紫衣と「仏日金蓮禅師」の勅賜号が謚られた。

その後、長昌寺は幾たびの火災に遭遇し、長い間仮の本堂であったが、30世大乗孝文大和尚の平成7年に本堂、庫裡等の伽藍を復興した。

足利仏教会(2021)足利の寺院 長昌寺 p.97

長昌寺本堂:扁額

長昌寺本堂:扁額

<長昌寺:基本情報>

| 名 称 | 赤城山 長昌寺 (せきじょうざん ちょうしょうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 文亀3年(1503) |

| 開 山 | 大雲文龍大和尚 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 永平寺・總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 所在地 | 〒326-0325 足利市高松町450 |

| 電 話 (Fax) |

0284-73-0751 (0284-73-0752) |

| アクセス | 東武伊勢崎線 多々良駅:徒歩18分 東武伊勢崎線 県駅:徒歩36分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 24番札所:聖観世音菩薩 |

<長昌寺:御朱印>

長昌寺:参道

長昌寺:参道

長昌寺:参道に立っている印象的な木

長昌寺:参道に立っている印象的な木

長昌寺:観音堂

長昌寺:観音堂長昌寺の中庭にある観音堂に祀られている聖観世音菩薩像は、大きさ一尺八寸、制作年代は不詳。

西国移し両野三十三観音札所の結願所となったのが宝暦4年(1754)で、今から250年前と推定されます。

* 結願所:33番札所

長昌寺・観音堂:扁額

長昌寺・観音堂:扁額

長昌寺:六地蔵尊

長昌寺:六地蔵尊

長昌寺:鐘楼堂

長昌寺:鐘楼堂

長昌寺:天然記念物の松

長昌寺:天然記念物の松中庭には、『開山袈裟(けさ)掛けの松』があり、開山が「お袈裟」を掛けたと伝えられる松があります。

この松は、平成7年に足利市の天然記念物に指定されました。

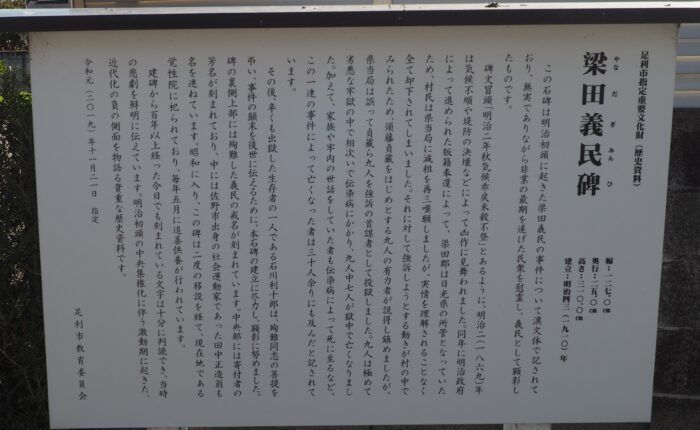

<㉕ 覚性院:「梁田義民」に合掌>

覚性院:本堂

覚性院:本堂縁記は古記録の消失により詳細に知ることが出来ないが、古来より伝わる茶吉天像(秘仏)で祭られている。

もとは島田鎮守稲荷神社の本地仏であった仏像である。

豊川稲荷と同じ茶吉尼天像で商売繁盛、五穀豊穣で有名な仏像である。

境内の二十三夜堂は、勢至菩薩が安置され、古くから「さんや様」と親しまれ信仰され縁日には、御詠歌が奉詠されていたが長年絶えていた。

勢至堂が平成23年4月に新築され、覚性院御詠歌講により縁日御詠歌奉詠が復活し、今も続いている。

足利仏教会(2021)足利の寺院 覚性院 p.24

* 本地仏:仏が人々を救済するために神の姿をかりて現れるという「本地垂迹説」にもとずく。

鎌倉~室町時代にかけ、全国の神社において本地仏が定められていた。後、明治元年の

神仏分離令により散逸。

覚性院本堂:扁額

覚性院本堂:扁額

<覚性院:基本情報>

| 名 称 | 稲荷山極楽坊 覚性院阿弥陀寺 覚性院(いなりさん ごくらくぼう かくしょういんあみだじ かくしょういん) |

|---|---|

| 創 建 | 不詳 |

| 開 山 | 覚性上人 |

| 開 基 | 不詳 |

| 本 尊 | 胎蔵界大日如来 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0337 足利市島田町838 |

| 電 話 | 0284-71-6326 |

| アクセス | 東武伊勢崎線福居駅:徒歩11分 東武伊勢崎線東武和泉駅:徒歩17分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 25番札所:十一面観音 |

<覚性院:御朱印>

覚性院:山門

覚性院:山門

覚性院:手水舎

覚性院:手水舎

覚性院:六地蔵尊

覚性院:六地蔵尊

覚性院:二十三夜堂

覚性院:二十三夜堂

覚性院・勢至菩薩堂:扁額

覚性院・勢至菩薩堂:扁額

覚性院:勢至菩薩像(さんや様)

覚性院:勢至菩薩像(さんや様)

覚性院:梁田義民碑(市重要文化財)

覚性院:梁田義民碑(市重要文化財)梁田義民を顕彰する石碑です。

心より合掌。

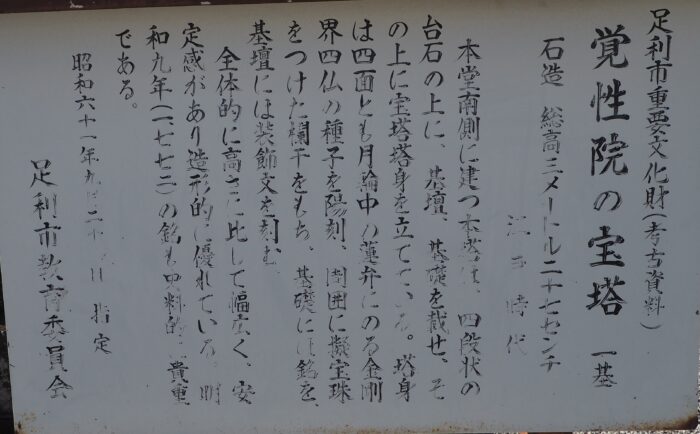

覚性院:宝塔(市重要文化財)

覚性院:宝塔(市重要文化財)

覚性院境内:天満宮

覚性院境内:天満宮

覚性院境内・天満宮:扁額

覚性院境内・天満宮:扁額二十三夜堂(勢至堂)の隣に鎮座する天満宮です。

弘法大師像

弘法大師像本堂前の弘法大師像です。

<㉖ 覚本寺:「けまん」と「ばん」って何?>

覚本寺:本堂

覚本寺:本堂草創は五十部の覚本寺谷で、いまも遺址(礎石)があるという。

開山は覚本上人(真言宗、慈猛上人〈慈猛流〉の高弟)、本尊は金剛界大日如来。(以下、下表にまとめる)

足利仏教会(2021)足利の寺院 覚本寺 p.18

| 寺 宝 | 説 明 |

|---|---|

| 金剛界大日如来坐像 | 木造 像高47cm 江戸時代作 |

| 愛染明王坐像 | 木造 像高20cm 江戸時代作 |

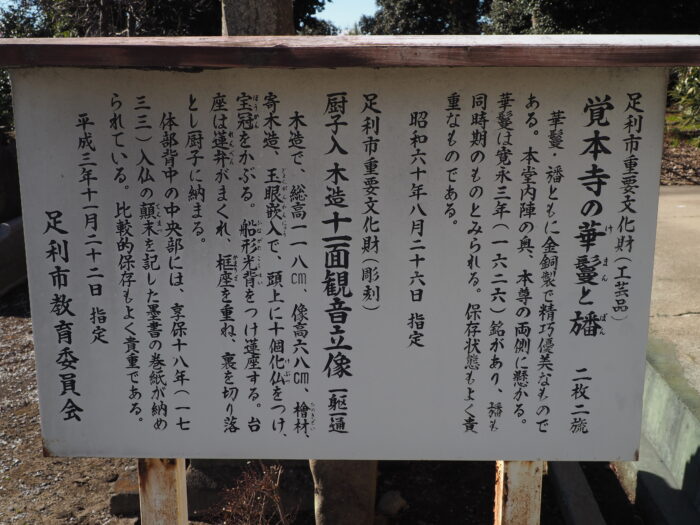

| 華鬘(けまん)と 旙’ばん) |

華鬘は2枚で金銅製、 身部は、縦23cm、横26cm 旙は2旒(りゅう)で金銅製 総長85cm 華鬘は寛永3年(1626)などの 陰刻銘がある。 |

| 薬師三尊 | 木造 十二神将像 像高26~27cm 木造 薬師如来坐像 像高35cm 木造 日光菩薩立像 像高45cm 木造 月光菩薩立像 像高45cm |

| 十一面観世音菩薩立像 | 木造 像高68cm 胎中の巻紙に享保18年(1733)入仏 などの記事の墨書銘がある。 |

| 宝篋印陀羅尼経塔 | 石造 総高380cm 寛永3年(1750) などの陰刻銘がある。 |

| 覚本上人墓塔 | 石造 総高145cm 火輪、地輪は 鎌倉時代と推定。 |

覚本寺:山門

覚本寺:山門

<覚本寺:基本情報>

| 名 称 | 明厳山善明院 覚本寺 (みょうげんざん ぜんみょういん かくほんじ) |

|---|---|

| 開 山 | 覚本上人 |

| 本 尊 | 金剛界大日如来 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0337 足利市島田町871 |

| 電 話 | 0284-71-4047 |

| アクセス | 東武伊勢崎線福居駅:徒歩16分 東武伊勢崎線東武和泉駅:徒歩20分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 26番札所:十一面観世音菩薩 |

<覚本寺:御朱印>

覚本寺:参道

覚本寺:参道

覚本寺山門前:萬善地蔵尊

覚本寺山門前:萬善地蔵尊* 萬膳:仏語。すべての善行、善事。

覚本寺:六地蔵尊

覚本寺:六地蔵尊

覚本寺境内:瑠璃殿

覚本寺境内:瑠璃殿* 瑠璃殿:薬師如来を祀るお堂。薬師如来を「薬師瑠璃光如来」とも。

覚本寺・瑠璃殿:扁額

覚本寺・瑠璃殿:扁額

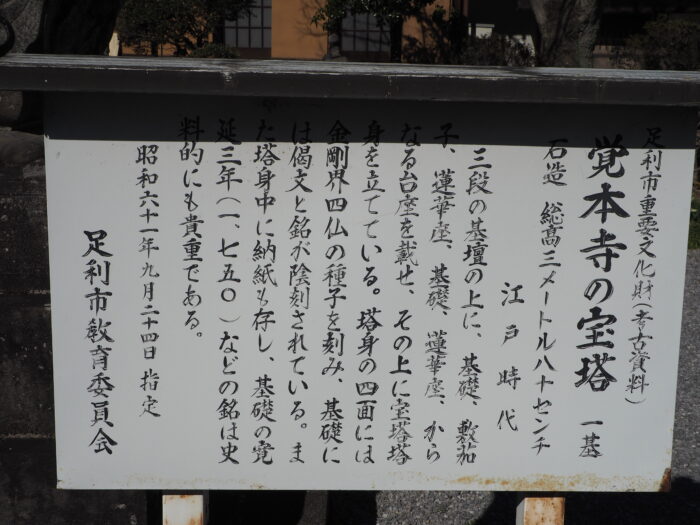

覚本寺・宝塔 :市重要文化財

覚本寺・宝塔 :市重要文化財塔に刻印された銘は、史料的にも重要。

華鬘(けまん)と旙(ばん)

華鬘(けまん)と旙(ばん)(イメージ画像)

御本尊の左右に荘厳(しょうごん)されます。

* 華鬘(けまん):仏殿の内陣や欄間を荘厳する仏具。* 内陣:本尊を安置する場所。

* 幡(ばん):法要や説法のとき、寺院の境内や堂内に立てる飾り布。

<㉗ 宝性寺:「八木節」の唄が聞こえてきそうな堀込薬師>

宝性寺:本堂

宝性寺:本堂鎌倉中期文永4年(1167)に開創以来、十一面観音を本尊として700年余の法灯を護持している。

また、厄除、交通安全の祈願寺として薬師如来を安置していることから「堀込薬師」として多くの参詣者が訪れている。

薬師如来はその名のごとき、人々の苦しむ病をいやしてくれる仏様、古来から広く信仰され、毎年1月4日の薬師如来縁日には、厄除け、交通安全、家内安全等を祈願する人達で賑わっている。

当寺には、八木節の宗家、初代堀込源太の墓がある。

本名渡辺源太郎。堀込村(足利市堀込町)の出身で、盆踊り唄を今のようなリズミカルな唄にして、八木節を全国に普及した功労者である。(後略)

足利仏教会(2021)足利の寺院 宝性寺 p.30

宝性寺本堂:扁額

宝性寺本堂:扁額

<宝性寺:基本情報>

| 名 称 | 青蓮山観音院 宝性寺 (せいれんざん かんのんいん ほうしょうじ) |

|---|---|

| 創 建 | 不詳 |

| 開 山 | 不詳 |

| 本 尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 本 山 | 長谷寺 |

| 宗 派 | 真言宗 豊山派 |

| 所在地 | 〒326-0831 足利市堀込町2023 |

| 電 話 (Fax) |

0284-71-2743 (0284-73-1942) |

| アクセス | JR足利駅:車10分 東武足利市駅:車7分 北関東自動車道 足利IC:20分 北関東自動車道 太田桐生IC:15分 東北自動車道佐野藤岡IC:40分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 27番札所:十一面観音 |

<宝性寺:御朱印>

宝性寺:寺石標

宝性寺:寺石標

宝性寺本堂前:香炉

宝性寺本堂前:香炉

宝性寺本堂・須弥壇:十一面観世音菩薩像

宝性寺本堂・須弥壇:十一面観世音菩薩像

宝性寺本堂脇:平和観音立像

宝性寺本堂脇:平和観音立像

堀込薬師大祭

堀込薬師大祭

宝性寺:堀込源太翁の碑

宝性寺:堀込源太翁の碑宝性寺前(南)の「堀込町南交差点」歩道脇にある『八木節元祖 堀込源太翁之碑』です。

堀込薬師:堀込源太翁の墓所

堀込薬師:堀込源太翁の墓所堀込源太翁の墓所:碑の裏手側(境内駐車場の南)

<㉘ 福居 龍泉寺:お寺のフラワーパーク>

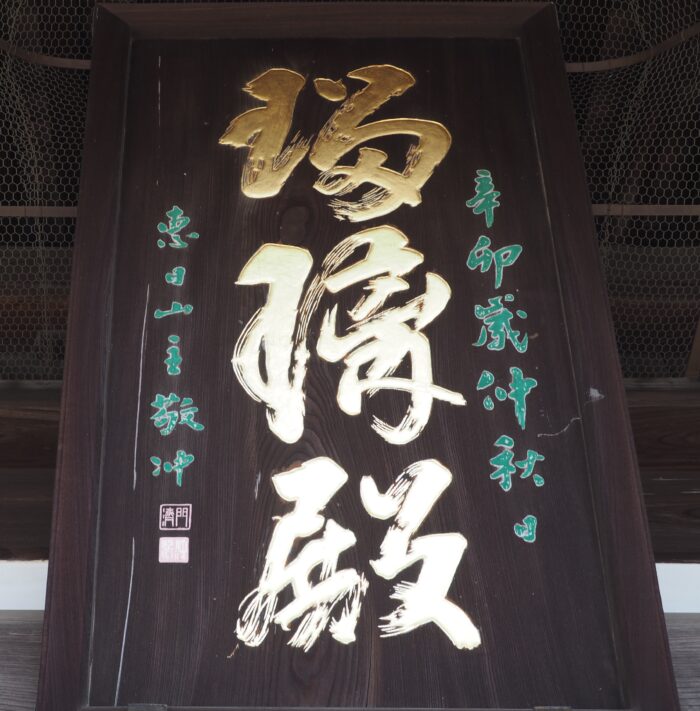

福居 龍泉寺:本堂

福居 龍泉寺:本堂龍泉寺は延文元年(1356)、足利氏河南の鎮護として、足利貞氏(足利尊氏の父)の勧請により、那須雲厳寺開山仏国国司三世仏厳禅師(南峰妙譲)により建立開山となりました。

本山は鎌倉建長寺であり、現住職は34世であります。

(後略)足利仏教会(2021)足利の寺院 龍泉寺 p.69

福居 龍泉寺本堂:扁額

福居 龍泉寺本堂:扁額天井絵も見応えがあります。

<福居 龍泉寺:基本情報>

| 名 称 | 集雲山 龍泉寺 (しゅううんざん りゅうせんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 延文元年(1356) |

| 開 山 | 仏厳禅師(南峰妙譲) |

| 開 基 | 足利貞氏 |

| 本 尊 | 南無東方薬師瑠璃光如来 |

| 本 山 | 建長寺 |

| 宗 派 | 臨済宗 建長寺派 |

| 所在地 | 〒326-0338 足利市福居町2148 |

| 電 話 | 0284-71-0334 |

| アクセス・その他 | 東武伊勢崎線 東武和泉駅:徒歩2分 東武伊勢崎線 福居駅:徒歩13分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 28番札所:聖観世音菩薩 |

<福居 龍泉寺:御朱印>

本堂に安置されている脇本尊南無聖観世音菩薩は、白衣観音で、明治までは観音堂があったとされています。

福居 龍泉寺:参道

福居 龍泉寺:参道

福井 龍泉寺:参道入り口の石仏

福井 龍泉寺:参道入り口の石仏寺石標(左側)の青面金剛、如意輪観音、庚申塔です。

福井 龍泉寺:参道入り口の地蔵尊

福井 龍泉寺:参道入り口の地蔵尊寺石標(右側)に立っている「ぽっくり地蔵尊」。

福居 龍泉寺:参道

福居 龍泉寺:参道山門まで160mにわたる表参道には、左右に11本ずつ22本の銀杏が並び、牡丹、水仙などが植えられています。

福居 龍泉寺:山門前

福居 龍泉寺:山門前境内には、藤棚やツツジ、椿、サザンカなど、四季折々の花が楽しめるようになっており、

「東は、あしかがフラワーパークへ、寺は龍泉寺へ」と、住職の奥様がおっしゃっていました。

境内は、バギーや車椅子でも走行しやすいように、バリアフリーになっています。

福居 龍泉寺:山門

福居 龍泉寺:山門

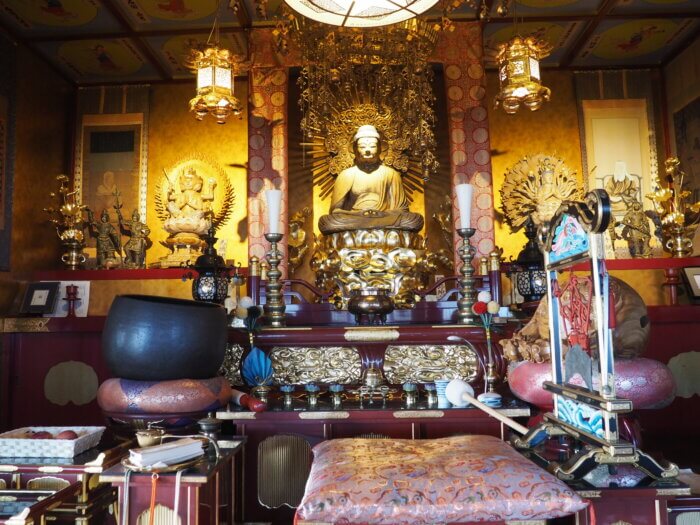

福居 龍泉寺本堂:本尊

福居 龍泉寺本堂:本尊本堂に安置されている御本尊は、南無東方薬師瑠璃光如来です。

福居 龍泉寺:鐘楼

福居 龍泉寺:鐘楼

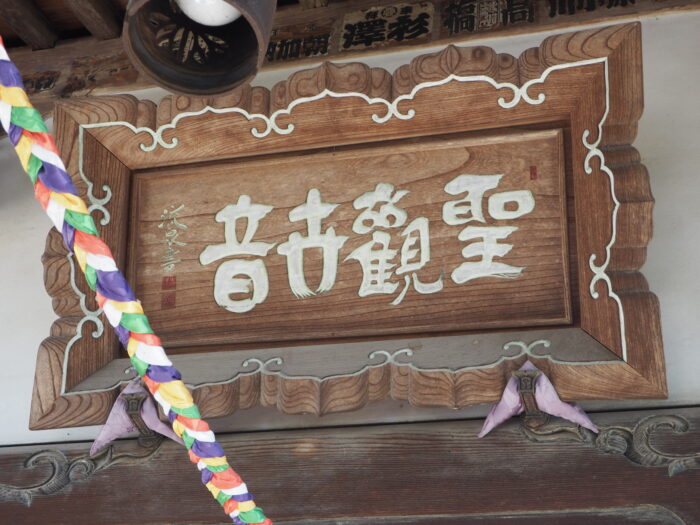

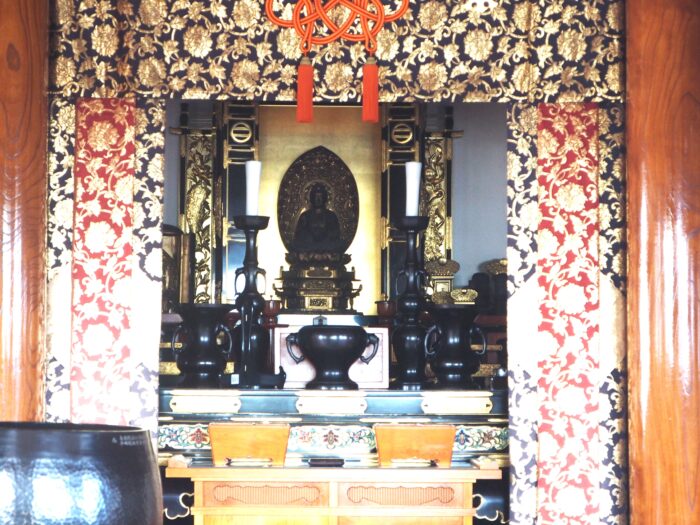

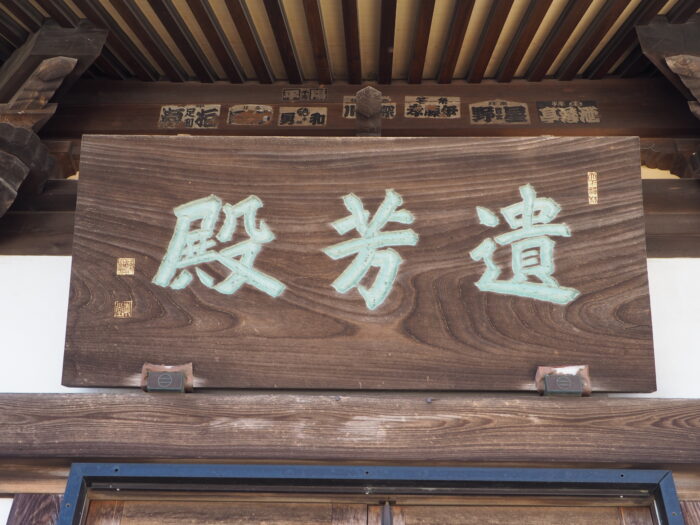

福居 龍泉寺:遣芳殿(位牌堂)

福居 龍泉寺:遣芳殿(位牌堂)

福居 龍泉寺・遣芳殿:扁額

福居 龍泉寺・遣芳殿:扁額八角堂の遣芳殿には、御位牌が奉安されています。

福居 龍泉寺境内にある稲荷神社

福居 龍泉寺境内にある稲荷神社寺の鬼門(東北)にあたる場所に、正一位金塚稲荷大明神が鎮座しています。

正一位 金塚稲荷大明神:神額

正一位 金塚稲荷大明神:神額

正一位 金塚稲荷大明神:拝殿

正一位 金塚稲荷大明神:拝殿金塚稲荷大明神は、平安時代末期、交易に砂金を扱った奥州栗原郷の大商人「金売り吉次」の墓が、この位置にあったとされ、それを祭る正一位 金塚稲荷大明神

(金塚稲荷神社)が建立されました。

福居 龍泉寺:地蔵堂(別所墓地)

福居 龍泉寺:地蔵堂(別所墓地)

地蔵堂:扁額

地蔵堂:扁額福居 龍泉寺の別所墓地には、地蔵堂が建立されています。

地蔵堂(所在地:〒326-0338足利市福居町665)

<㉙ 助戸 龍泉寺:御朱印をいただく間に美術館へ>

助戸 龍泉寺:本堂

助戸 龍泉寺:本堂当寺は、元久2年3月(1205)の開創であり、権現堂と称し比叡山の直末寺である。

開山の叡海地蔵上人様は紀州那智の人である。上人様は諸国巡礼の中でこの地に霊感を感得し、一堂を建立、熊野権現を勧請し安置する。

これが権現堂の由来で、既に800年の時を数える。

室町時代、第14代将軍足利義栄(よしひで)により福聚山心性院龍泉寺の号を定め、永禄11年(1568)、天台座主 一品応胤親王より比叡山戒心谷の永代末寺に定められる。

また、比叡山延暦寺に連綿と輝き続ける「不滅の法燈」が、昭和60年に分灯されて以後本堂中央御宝前に安置し、世界恒久平和を祈願している。

足利仏教会(2021)足利の寺院 龍泉寺 p.2

助戸 龍泉寺本堂:扁額

助戸 龍泉寺本堂:扁額

<助戸 龍泉寺:基本情報>

| 名 称 | 福聚山心性教院 龍泉寺 (ふくじゅさんしんしょうきょういん りゅうせんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 元久2年(1205) |

| 開 山 | 叡海地蔵上人 |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 本 山 | 比叡山 延暦寺 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 所在地 | 〒326-0044 足利市助戸1-652 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-5685 (0284-40-1555) |

| アクセス | JR足利駅:車5分 東武足利市駅:車7分 北関東自動車道 足利IC:10分 北関東自動車道 太田桐生IC:25分 東北自動車道佐野藤岡IC:40分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 29番札所:聖観世音菩薩 |

<助戸 龍泉寺:御朱印>

御朱印をお願いすると、番号札が渡され、御朱印が書き上がる時間に「龍泉寺美術館」

(本堂の下階)の鑑賞が無料です。

* 美術館入館料:500円(税込)・(写経、御朱印、御札御祈願の方は無料)

助戸 龍泉寺:美術館

助戸 龍泉寺:美術館龍泉寺美術館の特徴は、撮影が許されていることで、後に説明書を熟読し、展示物の理解を深めることができます。

助戸 龍泉寺:聖観音菩薩立像

助戸 龍泉寺:聖観音菩薩立像

助戸 龍泉寺:釈迦如来坐像と不滅の法燈

助戸 龍泉寺:釈迦如来坐像と不滅の法燈

元三大師大祭:子どもガラマキ式

元三大師大祭:子どもガラマキ式助戸 龍泉寺の詳細は、足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース

4 足利七福神めぐり:② 【龍泉寺】

足利の美術館5選:足利市立美術館、栗田美術館など【まとめ】

4 【足利の美術館:龍泉寺美術館】を御覧ください。

<㉚ 定年寺:普照殿を囲む三十三観音>

定年寺:本堂

定年寺:本堂本寺 千葉県市川市 国府台総寧寺

土井能登守の家臣大野市左衛門定年(殿嘯山吟虎)は、家老であったが、飛領地のため足利助戸町植木七兵衛宅をあてて、地区の政務を執っていた。

定年は篤く仏教に帰依し、七兵衛に命じて堂宇を建立し、助戸仲町の永明庵を移して、自ら開基となり、その名をとって定年寺を創立した。

(1652年)大野定年は千葉県国分台の総寧寺22世住職智堂光紹和尚を敬慕し、和尚を請して開祖とした。(後略)

足利仏教会(2021)足利の寺院 定年寺 p.88

定年寺本堂:扁額

定年寺本堂:扁額

<定年寺:基本情報>

| 名 称 | 虎嘯山 定年寺 (こしょうざん じょうねんじ) |

|---|---|

| 創 建 | 大永6年(1526) |

| 開 継 | 慧輸永明禅師智堂光紹大和尚 |

| 開 基 | 大野市左衛門定年 |

| 本 尊 | 釈迦牟尼仏 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 所在地 | 〒326-0044 足利市助戸町3丁目 定年寺境内第1号 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-6224 (0284-41-6691) |

| アクセス | JR足利駅:車5分 徒歩15分 東武足利市駅:車10分 徒歩30分 北関東自動車道 足利IC:10分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 30番札所:如意輪観音 |

<定年寺:御朱印>

定年寺:山門

定年寺:山門

定年寺・山門:扁額

定年寺・山門:扁額

定年寺:普照殿

定年寺:普照殿昭和63年、庫院(くいん)を修し普照殿を建立。

殿内には、本尊の釈迦牟尼仏像、薬師如来像などが奉安されています。

普照殿を囲む観音像

普照殿を囲む観音像普照殿の周りには、三十三観音が鎮座しています。

普照殿を囲む第三十番:一如観音

普照殿を囲む第三十番:一如観音普照殿の周りには、三十三の観音様が鎮座しています。

それぞれの御姿に趣があり、それぞれゆっくりとお参りするといいでしょう。

- 六番 白衣観音

- 八番 滝見観音

- 十番 魚籃観音

- 十五番 威徳観音

普照殿の周りに咲く河津桜

普照殿の周りに咲く河津桜毎年、定年寺では早咲きの河津桜が見事に咲き誇ります。

鐘楼堂

鐘楼堂鐘楼は先の大東亜戦争の際に供出されました。

定年寺:鐘楼

定年寺:鐘楼開祖禅師300回遠忌記念事業とし、香取正彦氏の鋳造により昭和42年5月に鐘楼堂は再建されました。

* 香取正彦(かとり まさひこ)・・・日本の工芸作家。

昭和52年(1977)梵鐘の分野で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。

交通安全聖観音像

交通安全聖観音像【足利三十三観音霊場巡り:㉛ 善徳寺 ~ ㉝ 鑁阿寺】

* 寺院の番号は、公式パンフレット記載によるものです。

『足利三十三観音霊場巡り』公式パンフレットは、こちらです。

(Posted with permission)

| 札所番号 | 寺 院 名 | 観 音 名 | 所 在 地 | 電 話 |

|---|---|---|---|---|

| ㉛ | 善徳寺 (ぜんとくじ) |

聖観世音 | 〒326-0056 足利市大町1-2 |

0284 (21)2890 |

| ㉜ | 高福寺 (こうふくじ) |

観世音菩薩 | 〒326-0803 足利市家富町2523 |

0284 (21)6206 |

| ㉝ | 鑁阿寺 (ばんなじ) |

聖観世音菩薩 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

0284 (41)2627 |

<㉛ 善徳寺:足利氏ゆかりの寺>

善徳寺:本堂

善徳寺:本堂正平23年(応安元年:1368)の創建。

始めは毛野村岩井にあったが、慶長年中(1596~1614)、現在地に移る。

開山は仏満禅師開基(勧請開基)は足利尊氏。

本尊は薬師如来。天保2年(1831)の火災で、殿堂、什宝等の多くを失う。

なお仏満禅師は、足利義氏の長子の曽尊に当たる。

(以下、持宝は下表にまとめる)

足利仏教会(2021)足利の寺院 善徳寺 p.58

善徳寺本堂:扁額

善徳寺本堂:扁額

| 寺 宝 | 説 明 |

|---|---|

| 薬師如来坐像 (薬師三尊像の主尊) |

総高 164cm 仏満禅師の実弟今川範国の念持仏。 恵心僧都作(平安時代)と伝う。 |

| 多聞天像 | 木造 総高230cm 中世作か。 |

| 足利尊氏公位牌 | 木造 総高89cm 「等持院殿贈大相国一品仁山義公大禅定門」の銘記。 |

| 本堂 | 木造 入母屋瓦葺の堂々たる建造物で、 元治元年(1964)の再建。 |

| 聖観音像 | 木造 総高147cm 元禄5年(1692)の朱書銘。 |

| 頂相(ちんぞう) | 木造 仏満禅師(総高96cm)他3人の 清掃した禅僧(総高88~86cm)の 曲彔(きょくろく)に坐す。 |

| 五輪塔 | 凝灰岩製 平重盛の供養塔(平安末か鎌倉時代初期、 もと市内萬徳寺蔵) |

| 宝篋印陀羅尼経塔 | 宝暦8年(1758)の銘を刻む。 |

善徳寺:山門

善徳寺:山門

<善徳寺:基本情報>

| 名 称 | 東光山 善徳寺 (とうこうざん ぜんとくじ) |

|---|---|

| 創 建 | 正平23年(応安元年:1368) |

| 開 山 | 仏満禅師 |

| 開 基 | 足利尊氏 |

| 本 尊 | 薬師如来 |

| 本 山 | 妙心寺(京都市) |

| 宗 派 | 臨済宗 妙心寺派 |

| 所在地 | 〒326-0056 足利市大町1-2 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-2890 (0284-41-2869) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩5分 東武足利市駅:徒歩10分 北関東自動車道 足利IC:15分 北関東自動車道 太田桐生IC:30分 東北自動車道佐野藤岡IC:30分 |

| 駐車場 (無料) |

あり 太平記館駐車場 |

| 札所番号・観音名 | 31番札所:聖観世音 |

<善徳寺:御朱印>

善徳寺:庭園

善徳寺:庭園

善徳寺:本堂と境内に咲く梅

善徳寺:本堂と境内に咲く梅善徳寺の詳細は、

足利氏ゆかりの社寺散歩コース:14名所の御案内

11 【足利氏ゆかりの社寺:⑩ 善徳寺】を御覧ください。

<㉜ 高福寺:著名人たちが参禅した寺>

高福寺本堂

高福寺本堂中世に阿弥陀信仰として草創された古庵があった。

万治2年(1659)に牛堂和尚が玄修和尚を勧請し、曹洞宗として開創。

現在の本堂と庫裡は天明2年(1782)当時第10世道富和尚の代に、書院は昭和49年(1974)第17世哲庵和尚の代に建立。

門を入り正面の本堂、右手六地蔵、恩惟菩薩、蓮華手菩薩などの石仏と地蔵堂(閻魔堂)在り。

足利仏教会(2021)足利の寺院 高福寺 p.87

高福寺本堂:扁額

高福寺本堂:扁額

<高福寺:基本情報>

| 名 称 | 祥林山 高福寺 (しょうりんざん こうふくじ) |

|---|---|

| 草 創 | 中世 |

| 創 建 | 万治2年(1659) |

| 開 山 | 太岫玄修和尚 |

| 本 尊 | 阿弥陀三尊仏 |

| 本 山 | 永平寺 總持寺 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2523 |

| 電 話 (Fax) |

0284-21-6206 (0284-21-6218) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩15分 東武足利市駅:徒歩16分 |

| 駐車場 (無料) |

あり |

| 札所番号・観音名 | 32番札所:観世音菩薩 |

<高福寺:御朱印>

高福寺:御御朱印

高福寺:御御朱印

高福寺:地蔵堂

高福寺:地蔵堂地蔵菩薩、閻魔大王及び十王、計12体を祀る。

地蔵は延命地蔵で、当寺第4世の門宅和尚が天和2年(1682)に修復dsれたが、どういう訳か、首が傾いてしまった。という、不思議な伝説も・・。

高福寺:掲示板

高福寺:掲示板高福寺の坐禅会は、故武井哲應和尚の会下で歌人の松葉直助、書家詩人の相田みつを、

画家の石井壬子夫などが参禅していました。

高福寺で内観したイメージが、それぞれの作品に色濃く繁栄されていると言っても過言ではないでしょう。

* 坐禅会:毎週日曜日 朝6時30分~毎月第4土曜日 夜7時~

高福寺の詳細は、

足利まちなか寺院:高福寺・法玄寺・三宝院の御案内

1 【足利まちなか寺院:高福寺】を御覧ください。

<㉝ 鑁阿寺:真言宗 大日派の本山>

国宝 鑁阿寺:大御堂(本堂)

国宝 鑁阿寺:大御堂(本堂)今から800年前の建久7年(1196)鎌倉時代に足利義兼公により開創された真言宗の古刹。

足利市の中央に位置し、山号を金剛山、院号を仁王院、房号を法華房、寺号を鑁阿寺と称する。

創建当初は紀州高野山の末寺、室町時代より江戸中期迄は京都醍醐寺の末寺、江戸後期より昭和20年迄、大和長谷寺直末で、戦後大日派を文部省より認証され、現在真言宗大日派本山として一貫して真言密教を歩む信徒寺である。

足利仏教会(2021)足利の寺院 鑁阿寺 p.15

<鑁阿寺:文化財>

| 国 宝 | 説 明 |

|---|---|

| 大御堂(本堂) | 鎌倉時代 本尊 大日如来

脇本尊 護摩壇に薬師如来 左壇に聖観世音菩薩と聖天様 後方壇に弘法、興教の二大師 |

鑁阿寺:経堂(一切経堂)

鑁阿寺:経堂(一切経堂)

| 国指定重要文化財 | 説 明 |

|---|---|

| 鐘 楼 | 鎌倉時代 |

| 経 堂(一切経堂) | 室町時代 |

| 金銅鑁字懸仏 | 鎌倉時代 |

| 青磁浮牡丹香炉 | 足利尊氏公寄進 |

| 青磁浮牡丹花瓶一対 | 足利義満公寄進 |

| 仮名法華経八巻 | 鎌倉時代 |

鑁阿寺:桜門(山門)

鑁阿寺:桜門(山門)

| 県指定有形文化財 | 説 明 |

|---|---|

| 御霊殿 多宝塔 | 塔婆 |

| 桜門(山門) | 室町時代 |

| 東門・西門 | 鎌倉時代 |

| 大日如来坐像 | 鎌倉時代 |

鑁阿寺:蛭子堂

鑁阿寺:蛭子堂

| 市指定文化財 | 説 明 |

|---|---|

| 宝 庫 | 校蔵 |

| 安産守護仏 蛭子女尊 (おひるこさま) |

北条時子を祀る |

| 両界曼荼羅図 (胎蔵界) |

鎌倉時代 |

| 史 跡 | 足利氏宅跡 |

|---|

<鑁阿寺:基本情報>

| 名 称 | 金剛山 鑁阿寺 (こんごうさん ばんなじ) |

|---|---|

| 創 建 | 建久7年(1196) |

| 開 山 | 理真上人 |

| 開 基 | 足利義兼 |

| 本 尊 | 大日如来 |

| 本 山 | 鑁阿寺 |

| 宗 派 | 真言宗 大日派 |

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

| 電 話 (Fax) |

0284-41-2627 (0284-41-1136) |

| アクセス | JR足利駅:徒歩10分 東武足利市駅:徒歩15分 北関東自動車道 足利IC:10分 東北自動車道佐野藤岡IC: |

| 駐車場 (無料) |

あり 太平記館 観光駐車場 |

| 札所番号・観音名 | 33番札所:聖観世音菩薩 |

<鑁阿寺:御朱印>

鑁阿寺:大銀杏

鑁阿寺:大銀杏

鑁阿寺の詳細は、

国宝 鑁阿寺:地元足利から御紹介「歴史と伝説の散歩道」を御覧ください。

【足利三十三観音霊場巡り:まとめ】

「 観音の 慈悲にあふれる巡礼は 生きる力と喜びを知る」 よしと

| こんな事・こんな時 | 気づいたこと |

|---|---|

| < 巡礼のペース > 急ぎ過ぎずに、ゆっくりと <老若男女の憩いの場>若い人こそ、いらっしゃい! |

三十三の寺院は、それぞれ特色があることは言うまでもありませんね。

ゆっくり巡れば、自然や文化財などの魅力を十分に楽しめますよ。 寺院は「生きる意味、命の尊さ、この一瞬を一所懸命楽しく生きる」ことが自然に感じとれる憩いの場所でした。 |

| <参拝の回数> <意外な発見と出逢い> <何度でも参拝したくなる> <お気に入りの寺院が見つかる> |

|

| <寺院がお留守の時> | 参拝するタイミングにより寺院の法事などで御朱印がいただけないこともあります。

何度もお越しになれない方は、 |

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…