シュンギクの種まきから収穫までの方法について、初心者の方でも簡単に育てられるポイントを御紹介します。

なお、記録画像や記事内容は、2021年に加え具体性をより高めるために、必要に応じて最新の画像や記事を追記して掲載しています。

最新の画像には、西暦.月.日を明記していますので、過去の画像と比較して御覧ください。

子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や農園芸などの環境教育活動に携わってきました。

本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。

【クイズ】 シュンギクは、何科の野菜?

- キク科

- アブラナ科

- アカザ科

- セリ科

* 正解は、【シュンギク:基本情報】を御覧ください。

目次

【シュンギク:基本情報】

シュンギクの種の入ったパッケージ

シュンギクの種の入ったパッケージ春菊「きくまろ」は、生でもたべられるほど、おいしいシュンギクです。

パッケージにもありますように、「きくまろ」という名前もユニークですね。

[品種名] :生でも美味しい きくまろ 春菊

香りマイルドフレッシュサラダで

サカタのタネ 美咲シリーズ® 923272

[科・属名]:キク科 キク属 (クイズの答え)

[原産地] :地中海沿岸

[生産地] :デンマーク

特 徴

株張り型の中大葉シュンギクです。マイルドな香りと、柔らかい葉が特徴です。

火の通りが早いので、鍋では「さっとくぐらせる」だけでOK。

生でサラダにしてもおいしいです。

| まき時:暖かい地域 | 1~4月 トンネル3~4月 8~12月 |

|---|---|

| :寒い地域 | 3~4月 8~9月 トンネル11月中旬~4月上旬 |

| 収穫の目安 | 9月まき:9月の平均気温22℃の地域で、35~45日 |

| 収穫部位 | 株張りタイプ |

| 数量 | 40ml |

| 発芽率 | 55%以上 |

| 採苗品数(間引き前) | 約2500本 |

| 発芽までの日数 | 4~7日 |

| 発芽適温(地温) | 20℃前後 |

| 生育適温 | 15~20℃前後 |

シュンギクは、収穫方法が2タイプあります。

- ① 根こそぎタイプ・・・抜き取り収穫

- ② つみとりタイプ・・・つみ取って何度も収穫

御紹介のシュンギク「きくまろ」は、① 根こそぎタイプです。根から株ごと引き抜いて、収穫します。(つみとり収穫は不向き)

なお、② つみとりタイプは、中葉種のシュンギクを選びましょう。

種まきは、庭に直まきします。

野菜の培養土、肥料等の詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」を御覧ください。

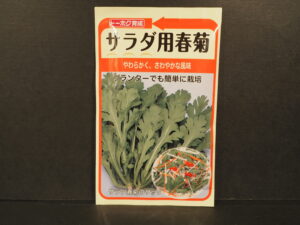

シュンギクの種の入ったパッケージ

シュンギクの種の入ったパッケージ「サラダ用春菊」は、やわらかく、さわやかな風味、プランターでも簡単に栽培できます。

[品種名] :トーホク育成「サラダ用春菊」

[品種番号]:04941

[科・属名]:キク科 キク属 (クイズの答え)

[生産地] :デンマーク

特 性

サラダに適したやわらかで爽やかな風味の品種です。生育旺盛で株張り型の中葉種。

病気や害虫もつきにくいので作りやすく、プランターでも手軽に栽培することができます。

| まき時:暖かい地域 | 3~5月上旬

8月下旬~10月 |

|---|---|

| :中間地 | 3月下旬~5月中旬

8月中旬~10月 |

| :寒い地域 | 4月中旬~5月

8月~9月上旬 |

| 収穫の目安 | 春まき:30~40日

秋まき」30~50日 |

| 収穫部位 | 下葉から順次摘むか、株ごと抜き取る |

| 数量 | 35ml |

| 発芽率 | 55%以上 |

| 発芽適温 | 15~25℃ |

| 生育適温 | 15~25℃前後 |

- 好光性の種:発芽に光りが必要な止め、タネにかける土はごく薄くします。

- 春の遅まきはトウ立ちしやすいので裂けましょう。

【シュンギク:栽培場所の選定と準備】

<栽培場所の選定>

土壌に対する適応性は広いですが、乾燥に弱いので、地下水位の高い場所を好みます。

シュンギクは、2年ほどあけて作付けします。

野菜類では少ない「キク科」ですから、アブラナ科の野菜との輪作に適します。

<栽培場所の準備>

<土壌酸度の調整>

有機石灰を散布

有機石灰を散布種まき4週間前に、石灰を散布し、耕します。(1㎡あたり:150g)

アルカリ性の強さや速効性は、

消石灰 → 苦土石灰 → 有機石灰(カキ殻など)

の順に、強 → 弱 速効性 → 緩効性 となります。

また、粒状と粉状があり、速効性には粉状、緩効性には粒状などと、使い分けましょう。

<施肥:1㎡あたり>

少量の種まき(作条うね):植え溝に(間土5~6cm下に)元妃:化成肥料100g、堆肥バケツ1杯

* 作条うね → くわ幅1列のまき溝

多量の種まき(ベッドうね):種まき1週間前、元肥を全面にまいて、すき込みます。

石灰の散布は、単に土壌酸度の調整のみならず、苦土石灰(マグネシウム、カルシウム)消石灰(カルシウム)など、NPK(チッソ、リン酸、カリ)に加え、野菜の5大栄養素として考えましょう。

肥料などの詳細は、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー! 2 【農園芸資料】を御覧ください。

<ウネづくり>

うね作り

うね作りうね幅、100cmの「ベッドうね」をつくります。

メジャーなどで印をつけ、たこ糸を張ってクワなどで、さくを切ると便利です。

うねの中央部分が少し高くなるようにすると、うね内の水はけが良くなり、雨水がたまりにくくなります。

【シュンギク:種まき】

種のまき溝をつくる

種のまき溝をつくる種をまく溝は、木板を使います。

木板を横に立て、うねの上を滑らせながら、種をまく溝をつくります。

まき溝作り

まき溝作り1m幅のうねに、条間20cm、深さ約1cmの溝をを作ります。

作業に慣れていない方は、メジャーとたこ糸を使うと便利です。

種まきの溝

種まきの溝まき溝に、種が1cm間隔になるようにスジまきします。

種にかける土は、種がわずかに隠れる程度にします。

厚くかけ過ぎると、発芽不良になります。

種まき後、板で軽く押さえる(8月24日)

種まき後の転圧(2022.9.7)

種まき後の転圧(2022.9.7)種をまいた後、種が隠れるくらい土をかけた後、まき溝の上を板で軽く押さえます。

転圧(てんあつ)効果・・・種の発芽を揃えることができます。

・まき溝の底面が平らで、かけられた土が平らになり、発芽がそろいます。

・さらに、転圧することで、うね表面の乾燥を防ぎます。

【シュンギク:種まき後の管理】

種まきを終えたウネに、白の寒冷紗をかけます。

寒冷紗によって、猛暑による高温を回避できます。

また、発芽した「貝割れ」を鳥や虫に食害されることも防ぐことができます。

<寒冷紗を用いずに、鳥の食害を防ぐ方法>

- 種をまいた「うね」上、高さ20~30cmの位置に水糸を張ります。

- 不要になった、CD(コンパクトディスク)を吊します。

発芽したシュンギク(8月28日)

発芽したシュンギク(8月28日)部分的に発芽してきました。

他の野菜のためのスプリンクラーの水が、まばらにかかってしまったようです。

(種を直まきした場合は、水をやりません。

もし、水やりをしたら、雨が降るまで毎日水をあげ続けましょう)

この段階は、やはり、横着しないで、手作業に限りますね。

発芽したシュンギク(2022.9.14)

発芽したシュンギク(2022.9.14)下に落ちたサクランボの葉が散乱していますが、今年(2022)は、発芽がそろいました。

と言いたいところですが、4本のスジまきの溝の内、1本が、全く発芽していませんでした。

種のまき忘れでした。(残念!)

<日照不足が心配>

発芽が不揃いなシュンギク(9月4日)

発芽が不揃いなシュンギク(9月4日)種まきの際、不均等に土がかかっているよです。

写真手前の列は、発芽していません。

土をかけすぎたのかもしれませんね。

そして、日照不足と相まって、成長が良くありません。

<まばらな発芽>

まばらなシュンギクの発芽(9月10日)

まばらなシュンギクの発芽(9月10日)発芽がまばらな場合は、ある程度成長した段階で、適切な間隔をとって植え替えます。

シュンギク:発芽(2022.9.21)

シュンギク:発芽(2022.9.21)写真では、向かて左側1列目は、モロヘイヤの日陰に、2列目は、まばらな発芽、3列目は種の蒔き忘れ、そして、4列目は正常に生育しています。

<中耕と追肥>

表面がかたくなったウネ

表面がかたくなったウネ雨が降ったり、晴れたりを繰り返しているうちに、ウネの表面はヒビ割れ、かたくなってきます。

そこで、株と株の間(条間)の土に指を差し入れ、ラッセル車(雪かき)のように指先を移動させます。

すると、指によって、かき分けられた土が、株元に集まり、寄せ土になります。

中耕してできた溝に追肥

中耕してできた溝に追肥中耕してできた溝によって、排水を促します。

さらに、野菜の根に、空気、水、肥料を適度に運べるようになります。

条間の中耕・追肥・土寄せをしたシュンギク

条間の中耕・追肥・土寄せをしたシュンギク2回目の中耕作業は、スコップを使い、条間の土をほぐします。

条間の土をほぐす前に、少量の化成肥料をまいておくと、寄せ土による肥効性をいっそう高まります。

土寄せは、苗を両側から挟む感覚で行いましょう。

作業を終えたシュンギク

作業を終えたシュンギク中耕・追肥・土寄せ作業を終えたシュンギクです。

種まきの祭に、4条まき(4列の筋まき)でしたが、写真左から3列目の種を、4列目に重ねてまいてしまいました。

「ボーと生きてんじゃねーよ!」という、農家だった父の声が聞こえてきそうです。

ついでに、「真っ直ぐ柵が切れねーのは、根性が曲ってるからだ!」とも・・・。

シュンギク

シュンギク雨あがりのシュンギクは、元気です。

だんだんと成長するシュンギク

だんだんと成長するシュンギク肥料が効いてきたようすです。

しかし、成長がまばらですね。

大きくなってきたシュンギク(10月6日)

大きくなってきたシュンギク(10月6日)【シュンギク:収穫】

シュンギク(10月13日)

シュンギク(10月13日)もう、必要に応じて収穫しています。

先日は、ごま和えにして、いただきました。

シュンギク(10月17日)

シュンギク(10月17日)収穫して食べてます。

やわらかくて美味しいですよ。

収穫期を迎え始めたシュンギク

収穫期を迎え始めたシュンギク

収穫したシュンギク

収穫したシュンギク

シュンギク(10月30日)

シュンギク(10月30日)どんどん収穫しています。

栽培初期は、発芽がまばらで、植え替えも検討していましたが、

その必要は、なかったようです。

今年は、霜が降りる前に、ビニールトンネルをかけて、保温してみます。

シュンギク(11月5日)

シュンギク(11月5日)

種まきを遅くしたシュンギク

種まきを遅くしたシュンギク例年より気温が高かった2024年の秋。

種まきを約1ヵ月ほど遅くしました。

草丈は例年より低いですが、そろそろお鍋の具になりそうです。

収穫したシュンギク(11月13日)

収穫したシュンギク(11月13日)今後の作業は、ビニールトンネルをかけて、霜よけ対策をします。

【シュンギク:霜よけ】

ビニールを掛けたシュンギク

ビニールを掛けたシュンギク生でも美味しく食べられ、大好評のシュンギクです。

摘みとって収穫しています。

太くてやわらかい枝が次々に出てきます。

しかし、霜が降りると、とたんに弱ってしまいやがて枯れてしまいますので、その前に

ビニールトンネルに入れてあげましょう。

越冬中のシュンギク

越冬中のシュンギクビニールトンネルの中で元気に育っています。

生でも美味しい きくまろ 春菊 香りマイルドフレッシュサラダで

サカタのタネ美咲シリーズ® 923272

シュンギクを入れたサラダ

シュンギクを入れたサラダサラダや鍋に入れて美味しくいただいています。

1月の『サラダ用春菊』

1月の『サラダ用春菊』2023年の秋にまいて育てたシュンギクは、トーホク育成(品種番号:04941)『サラダ用春菊』で、やわらかく、さわやかな風味が味わえます。

そして、栽培して特に分かることは、草丈が低く、病気や虫にも強いため無農薬栽培や、

プランター栽培に適した品種です。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…