遊印は、竹の根やアカザの切り株を乾燥して印材とし、自由な文言を篆刻します。

好みの印材を得るために、自ら野山に分け入り、自然に形成された素材の美を追究します。

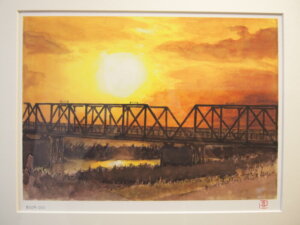

また、心に染みてくる光景を水彩画で、ありのままに表現する足利出身の二人の芸術家の作品を御紹介します。

本稿を御覧いただくと、草木や河原の石でさえ、立派な印材や画材になるような気がして、

新たな創作活動のインスピレーションが沸いてきます。

目次

【遊印とはなんでしょう ?】

竹の根(左)とアカザ(右)の「遊印」

竹の根(左)とアカザ(右)の「遊印」いったい、小林先生の「遊印」とは、何でしょう?

それは、作者:小林信雄 氏によると、「竹の根やアカザの切り株を印材とし、

それに、自由な感覚で篆刻(てんこく)したもの」だそうです。

また、遊印についてウィキペディア(Wikipsdia)によると、

遊印(ゆういん)は、姓名や雅号、商号や屋号など特定の個人や法人に帰属しない文字を印文にした印章のことである。

詞句印ともいう。文字や思想などを表現した語句が選ばれることが多く、篆刻家が好んで作印する。

なお、遊印に対立する印章を恒操印という。

つまり、自由気ままに、楽しく遊ぶハンコを彫ると、いうことなんでしょう。

この「遊印」が、あまりにもユニークだったため、日本を代表する画家として有名な岡本太郎さんが、わざわざ見に来たほどでした。

* 当時、岡本太郎さん、足利市の作者の自宅に着くやいなや、「もう、帰ろうよ!」東京から足利市まで、車に乗ってこられたため、

ずいぶんお疲れだったんでしょうね。(いかにも、太郎さんらしい名言 ?)

小林信雄・・・栃木県公立学校教員、元 栃木県立足利工業高洋学校校長、木村半兵衛顕彰会会長 他

【水彩画『渡良瀬橋の夕日』と遊印】

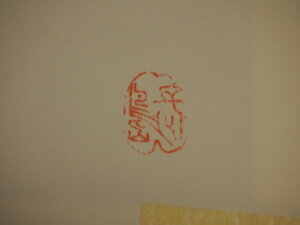

遊印:長島(小林 信雄 作)

遊印:長島(小林 信雄 作)この印は、足利スケッチ散策『渡良瀬橋の夕日』長島喜一氏 水彩画 (ジグレー版画)の

裏に押されていました。

長島稔さん(喜一氏の長男)からもお聞きしていましたが、版画の裏側に、遊印が押されていました。

印影は、竹の根の形をしていますね。

そして、右から「長島」と印されています。

この形を見て、小林先生との会話をなつかしく思い出されました。

「遊印」の作者は、故 小林信雄先生の雅号は、「草竹」です。

当ブログのヘッダー画像『渡良瀬橋の夕日』の詳細は、【プロフィール】を御覧ください。

【岡本太郎さんが見に来た遊印作品集】

<田崎草雲美術館の遊印>

田崎草雲美術館

田崎草雲美術館

田崎草雲美術館にある遊印

田崎草雲美術館にある遊印田崎草雲美術館の来館記念スタンプの一つに、アカザを印材とした遊印があります。

アカザの遊印:「草雲」

アカザの遊印:「草雲」

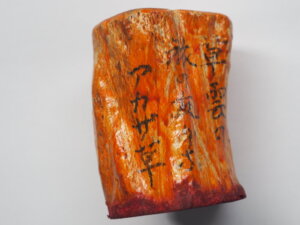

遊印の頭に刻まれた言葉

遊印の頭に刻まれた言葉遊印の頭に「大地の恵みアカザ草」と刻まれています。

遊印の胴に刻まれた俳句

遊印の胴に刻まれた俳句「層雲の旅の友かなアカザ草」

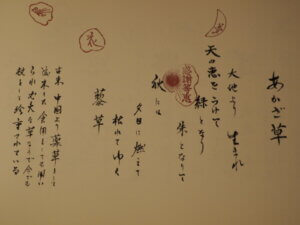

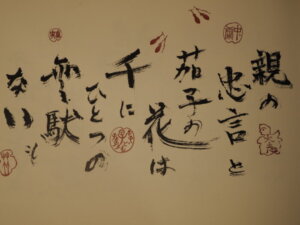

「遊印」作品集:「あかざ草」より

「遊印」作品集:「あかざ草」より<遊印作品集:『遊印漫筆』>

「遊印」作品集:『遊印漫筆』

「遊印」作品集:『遊印漫筆』小林信雄先生の遊印作品集です。

小林信雄(1994). 遊印漫筆

日本芸術出版社

作品集には、先生が製作した多くの遊印が、独創的な詩や言葉に押されています。

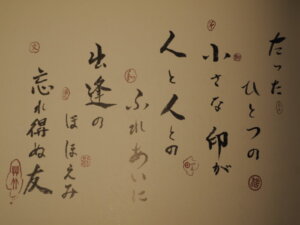

「遊印」作品集:『小さな印』より

「遊印」作品集:『小さな印』より<筆者所蔵の遊印>

上に示した印は、「迎喜」と彫られています。

いかにも小林先生らしい、ポジティブな言葉の作品です。

アカザの切り株を乾燥させて印材とし、篆刻したものです。

十二支のはじめの「子年」の「子」を表しています。

「丑年」の印ですが、とてもユーモラスなデザインです。

「モー春だ」と読み取れますね。

この印材は、真竹の根を乾燥させて仕上げられています。

「寅年」の印です。

印材を見てもわかりますが、竹の根の形や色合いも厳選して作られています。

単に丸くなく、楕円形を好んで選別されています。

十二支を一つ飛ばして、「辰年」の「辰」です。

小林先生の「十二支」シリーズを全部揃え持っている人は、足利市内でも数少ないでしょう。

なぜなら、年末になる度毎に、先生が自宅までわざわざ、届けてくださっていたからです。

(筆者はたまに、もらい損ねていたようです・・・)

画家 長島喜一氏も、全部は揃えられなかったようです。

先生は、相田みつを氏とも交流があり、「みつを」と篆刻した遊印を数本さしあげていました。

「午年」の「馬」の篆書体です。

ちょうど、印の形が「ひづめ」のようで面白いですね。

それより、先生、「馬」の印、二つの代わりに、「卯年」と「巳年」をくださいな・・・。

なんだか、羊の顔のようですね。

印材も、しぶくていい感じです。

真竹の根といっても様々なんですよ。

「特に、アスファルト(道路の舗装)などにも負けず、その下を伸びていこうとする根が、とてもいい」

と、先生はよくおっしゃっていました。

だから、楕円形になるんですね。

「申年」の「申」です。

竹根の特徴であるくぼみの位置が、よく生かされています。

特に、枯れかけた根は、独特の色合いをにじませてくれます。

印材の斑点がいい感じですが、竹根が枯れすぎてしまうと、全体が黒一色になってしまいます。

「酉年」の「酉」の印ですが、なんと3つもありました。

さすが、それぞれが手作りのため、同じ形は二つとありません。

「酉」の位置に注目です。

左右になっているところも、趣がありますね。

「戌年」の「いぬ」です。

平仮名で表現されています。

犬の顔と尾の部分が、なんとも可愛く表現されています。

先生は、犬が好きだったんですね。

縁起のいい松の葉と、「和」を組み合わせた印です。

穏やかな感じの印ですね。

先生は、「竹は、厳しい風雪にも耐え、なお、しなやかだ。

そんな竹の株元で作られた尺八の音色は、特にすばらしい!」と、口にされていました。

雅号を「草竹」とされたことがよく感じられますね。

ダルマの形が連想させる印です。

「こころ」、この言葉も、先生が好きだった一つでした。

「リンゴ」の印です。

朱色に魅せられて、赤いリンゴをイメージされたのでしょうね。

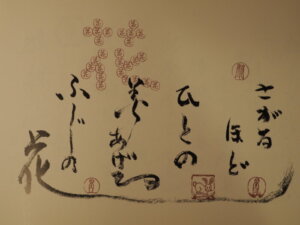

「花」の印です。

「遊印」作品集:藤

「遊印」作品集:藤字体の雰囲気が少し違っています。

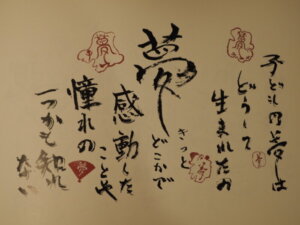

また、先生は「夢」という印もよく作られていました。

「遊印」作品集:「夢」より

「遊印」作品集:「夢」よりここまで御覧いただくと、「遊印」の意味が御理解いただけたのではないでしょうか。

先生は、詩人であり書家だった相田みつお氏や、岡本太郎氏、漫画家の水森亜土さん、

女優の八千草薫さんたちとも交流を深めておられました。

【遊印の印材にまつわる作品】

最後に、先生がよく作ってくれたユニークな作品を

二つ御紹介します。

この不思議な人形? は、何でしょう。

これは、茄子の枝で作った「ツボ押し」です。

その一つ一つに、心を込めた言葉が添えられています。

その一つに、「気 こころは○く 命・・・・し」と、いう言葉が記されています。

「心、まるく穏やかに生きよ、さすれば命永し」それとも、「命、短し」なんでしょうか。

お年寄りの方々に、この「ツボ押し」をプレゼントされておられました。

「遊印」作品集:「茄子の花」より

「遊印」作品集:「茄子の花」より

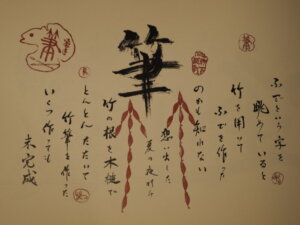

「黒竹の筆」です。

「川面になびく竹の根は、最高の筆になる」とも・・・。

先生は、木槌(きづち)で、丹念に竹の繊維をほぐして、作ってくれた筆です。

未だに、もったいなくて、一度も使うことはできません。

「遊印」作品集:「筆」より

「遊印」作品集:「筆」より【小林 信雄先生と遊印】

小林信雄先生が、遊印を作り出す契機となったのは、かつて県立足利工業高校野球部の部長をなさっていた頃のことでした。

聴覚障害のある、野球部生徒の努力を称え、賞状を授与することになった時のことです。

その際に、残念ですが賞状に押す学校印の使用が許可されませんでした。(学校印の規定による)

そのため先生は、自分で印を作成し、授与したのが「遊印」作りの初めとなったのでした。

「印鑑無用論」が叫ばれる今日ですが、この時、心あたたまるエピソードがひとつ、印されたことを、いつまでも語り継ぎたいと感じました。

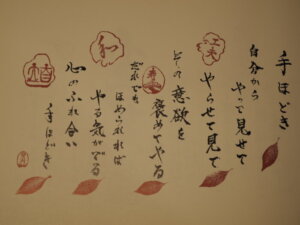

「遊印」作品集:「手ほどき」より

「遊印」作品集:「手ほどき」より【遊印の作者:小林先生の著書】

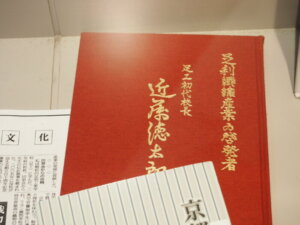

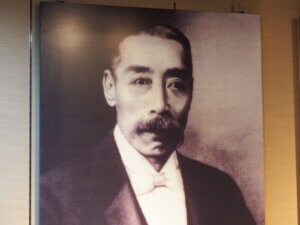

『近藤徳太郎 伝』

『近藤徳太郎 伝』近藤徳太郎伝刊行会・代表 小林信雄(1995).足利繊維産業の啓発者 足工初代校長 近藤徳太郎伝

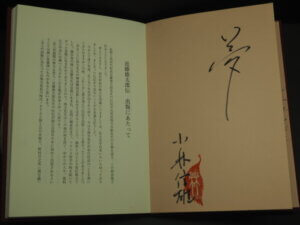

小林信雄先生のサインと遊印

小林信雄先生のサインと遊印

足利織物産業の啓発者 近藤徳太郎氏

足利織物産業の啓発者 近藤徳太郎氏(こんどう とくたろう:1856~1920)足利商工会議所 友愛会館

<足利まちあるきミュージアム> より

文末で、たいへん恐縮ですが、小林先生が執筆された本を御紹介しました。

書籍は、先生が御退職の時に出版されました。

この書籍は、現在、足利友愛会館「足利まち歩きミュージアム」と、「足利織物伝承館」に展示されています。

最後まで御覧くださり、ありがとうございました。

岩手のSoaさん、FM DAMONOでは、御希望の方々にステッカーを配布してい…

先月、FM DAMONOを拝聴しに岩手県から足利へ行きました。 番組開始前だっ…

あゆみちゃん、元気になってね。 お大事に! 今日は、しおりさんの素敵なお姉様(マ…

こんにちは! しおりさんの観覧してる後ろ姿やりこさんとネギネギと写真撮って頂き…

Rikoさんにお会いでき、とてもうれしかったです。そして写真まで撮らせていただき…

本日お話していただきありがとうございましたあ。 だものTシャツお似合いでした。…

まいにちしあわせ さん、FM DAMONOでいつもメッセージ聴いてます。ブログ内…

まいにちしあわせです。いつもありがとうございます。ラジオやスポーツ応援が好きなフ…

ピピコさん、お久しぶりです。こちらこそ、よろしくお願いします。これから、「八木節…

ひでじい様、こんにちは〜 今日の伝言板で、こちらの記事が紹介されていたのを聴い…