オクラは、「直まきがよい」と、聞いたことはありませんか?

確かに、そのとおりです。

オクラの根は直根性ですから・・・。

それでは、市販されているポット苗の定植はどうするの?

そんな疑問に、お答えします。

結論から言うと、オクラはポットに種をまいても定植できるんです。

これから、オクラの育て方のポイントを御紹介しますね。

目次のリンクから、必要な部分からお読みいただければ幸いです。

(筆者紹介:野菜栽培歴40年、しかし、まだ40回、勉強中!)

目次

【オクラの育て方:種まき】

白丸莢オクラの種

白丸莢オクラの種白丸莢オクラの種 昨年収穫したオクラの種で、2回目の自家どりの種です。

種を莢(さや)から取り出すときに、莢のささくれが指に刺さる場合がありますので、注意して取り出しましょう。

オクラの発芽(2022.4.27)

オクラの発芽(2022.4.27)さすがに自家どりの種だけあって、発芽率がよくありません。

オクラの双葉

オクラの双葉オクラの双葉です。

これでは、満足のいく収穫が望めませんね。

やはり、新しく購入した種をまく方が、リスクは少ないですよね。

まず、最初にお知らせします。

令和4年4月1日から施行された種苗法の改正により、「許諾に基づく自家増殖」は、登録品種を自家増殖する際にも、育成者権者の許諾が必要になりました。

登録品種の表示は義務化されていますので、種袋の表示をよく見て厳守しましょう。

なお、一般の品種については、これまでどおり許諾がなくても自由に自家増殖を行うことができます。

そこで、今回は種の紹介を兼ねて、2回目の種まきをしました。

【オクラの育て方:種まき】

オクラの種袋:トーホク

オクラの種袋:トーホク☆ サクサクした食感で美味しい ☆

[品種名] :トーホク育成 やわらか 白オクラ

[品種番号]:02671 株式会社 トーホク

[品種登録]:第23758号

[登録銘] :トーホク白1号

[科・属名]:アオイ科 トロロアオイ属

[原産地] :アフリカ北東部

[生産地] :ベトナム

特性

大きくなってもやわらかくおいしい丸さやの白系オクラです。とてもやわらかく、サクサクとした食感のおいしい品種です。

オクラの種袋:サカタ

オクラの種袋:サカタ✩ やわらかく、おいしい丸莢オクラ ✩

[品種名] :みどり丸ノ助

[品種番号]:美咲シリーズ

[品種登録]:921371

[登録会社]:株式会社 サカタのタネ

[科・属名]:アオイ科 アオイ属

[原産地] :東北アフリカ

[生産地] :フィリピン

特長

角莢オクラと比べ、採り遅れても固くなりにくい丸莢オクラです。スジが入りにくく、小果~大果まで長く収穫できます。

育てやすく多収性で夏の健康野菜としておすすめです。

| まき時:寒地・寒冷地 | 5月~5月下旬(トンネル栽培) |

|---|---|

| :温暖地 | 4月~4月下旬(トンネル栽培) 6月下旬 |

| :暖地 | 3月下旬~4月中下旬(トンネル栽培) 7月上旬 |

| 初釜での日数 | 3~5日 |

| 発芽適温(地温) | 25~30℃ |

| 生育適温 | 20~30℃ |

| 数量 | 12ml |

| 粒數目安 | 100粒 |

| 発芽率 | 75%以上 |

| 薬剤処理 | キャプタン:1回 |

<オクラ種:前処理>

野菜の種をまく前に、種を水やぬるま湯に浸したり、硬い種は種の表面をこすったりします。

農家でよく知られているのは、種をガーゼに包み風呂の水に一昼夜ほど浸して。発芽を促進させる方法があります。

筆者は、HB-101の希釈液に種を浸してから種をまいています。

オクラの種をまいたポット(2022.5.18)

オクラの種をまいたポット(2022.5.18)オクラは、発芽適温が高いことから、一般的には、ポリマルチを強いて地温を上げ、直まきをします。

1回目の種まきは、ビニールトンネルの中で発芽させました。

2回目は、露地で発芽さることにしました。

瓫記事のテーマは、「オクラのポットまき」です。

定植時の植え痛みを考えて、大きめの3号ポットに種を3粒ずつまきました。

発芽したオクラ(5月29日)

発芽したオクラ(5月29日)

オクラが見事にそろって発芽しました。

上昇した気温の効果もあるのでしょうが、やはり、購入した種は最適でしたね。

オクラの苗(6月8日)

オクラの苗(6月8日)以下、昨年の栽培記録を含めて掲載します。

【オクラの育て方:発芽】

発芽したオクラ

オクラは、直根性の植物です。

だから、植え替えは慎重にしましょう。

ダイコンやニンジンは、さすがにポット苗で市販されていませんね。

それは、直根性の代表選手で、移植が困難だからです。

ダイコンに比べ、オクラは、幼苗のころなら、移植ができますので、心配いりません。

その証拠に、ポット苗がホームセンターなどで、流通していますからね。

上に示す写真の種は、昨年栽培したオクラから採取したもので、今年は、どのようなオクラになるかわかりません。

なぜなら、「丸莢 白オクラ」でしたが、一代交配種(F!)である場合は、違った実が付く可能性があるからです。

これも、家庭菜園の面白さの一つと思い、栽培してみることにしました。

(結論:白オクラが順調に収穫できました)

| 野菜名 | オ ク ラ |

|---|---|

| 発芽適温 | 地温 20℃~25℃ |

| 生育適温 | 25℃~30℃ (夜間:20℃~23℃) |

| 収穫の目安 | 莢の長さが8cm~10cm |

| 生育地 | 熱帯性一年草 |

種まき:オクラは、種が硬いため、そのまままくと、発芽しなかったり、不揃いになったりします。前日から、水につけておくといいでしょう。

<オクラの双葉>

発芽した「白丸さやオクラ」

【オクラの育て方:定植場所の準備】

肥料、輪作の方法などの基礎資料は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!を御覧ください。

<オクラに適した土壌>

土質は、あまり選びませんが、保水生の良い土を好みます。

ただし、過湿は嫌います。

耕土は、できるだけ深く耕します。

<オクラの輪作>

一度栽培したら、2~3年間は、同じ場所を避けましょう。

<オクラの施肥(/㎡)>

元妃:鶏糞300g、有機化成肥料100g(鶏糞の代替え:有機化成肥料を多めに施す)

<オクラ:定植日までの準備>

定植1週間前に、元妃を散布し耕しておきます。

土壌の状態によって、2週間前に苦土石灰を散布します。

石灰と堆肥などの有機物を、直接混ぜてしまうと、植物に有害なガスが発生する場合があるからです。

また、石灰は、散布したら放置せず、すぐに土に混ぜた方が、野菜の成長に効果的と言われています。

<オクラの畝(うね)づくり>

畝幅90cm、畝高10cm、株間30cm

【オクラの育て方:苗の定植】

定植する穴を掘る

定植する穴を掘る畝(うね)を立て、約30cm間隔の植え穴を掘ります。

この時、「球根植え器」を使うと便利です。

植え穴を掘り、水を注ぐ

植え穴を掘り、水を注ぐ

オクラの根は、直根性だからです。

オクラの根

オクラの根一般に、オクラの本葉が、2~3枚のころに定植します。(ここでは、早植えにしています)

オクラの根は、真っ直ぐに伸びる「直根性」ですから、定植が遅れるほど、その後の生育は不良になります。

直根性の代表的な野菜は、ダイコンやニンジンなどですが、これこそ、直まき栽培で、ポット苗は流通していませんね。

定植したオクラ

定植したオクラ直根性のオクラを定植する際のポイントは、ポットから、苗を出す前に水やりを済ませておくことです。

水やりをすませておくことで、根鉢が崩れず、定植による植えいたみが緩和されます。

また、植え穴に根鉢を植えた後、強く押さえないようにします。

【オクラの育て方:定植後の管理】

定植した苗は、1ポットに1本~3本の苗があります。

私は、この苗を間引かずに定植し、植え痛みのなかった苗を見極めます。

そして、苗が活着したら、生育の良いものを残し、他は早めに間引きます。

株元に堆肥を施したオクラ

株元に堆肥を施したオクラオクラを定植した頃は、降雨と晴れ間を頻繁に繰り返す季節です。

そのため、土の表面が硬くなってしまいます。

土の表面の硬化を防ぐには、敷きワラ当が有効で水がなかなか手に入りません。

そこで、株元に少量の堆肥を施すことで、土の硬化を防ぎます。

土中の微生物の働きによって、土質が団粒構造化するのでしょう。

「土は、上から耕す」という農家の言い伝えもあり、理にかなっているのだと感じます。

<オクラの土寄せ>

株元の中耕と土寄せをしたオクラ(6月18日)

株元の中耕と土寄せをしたオクラ(6月18日)本葉が4枚ころまでは、生育がゆっくりしています。

しかし、その後、急に大きく成長し始めます。

大きくなり始めたオクラ

大きくなり始めたオクラ気温の上昇とともに、大きく育つオクラです。

オクラは、樹勢がたいへん強いため、

- 混植して樹勢を押さえ気味に育てる。

- 収穫した実の下葉は切り取る。

混植したオクラ

混植したオクラ

この頃に、草勢の強い株は土寄せのみ行い、弱い株へは、土寄せをかねて、化成肥料を追肥します。

* オクラの寄せ土と、追肥についての関連記事は、

家庭菜園 初心者おすすめ【野菜の中耕・追肥】の方法と効果

2 家庭菜園【土寄せと追肥】●<オクラ>を御覧ください。

<オクラの肥料>

オクラは、吸肥力が非常に強く、窒素(N)が多過ぎると、過繁茂になり、その結果、落花、曲がり果、イボ果などが増えてしまいます。

植物は、リン酸(P)、カリ(K)に比べ、窒素(N)を無制限に吸収してしまう傾向があります。

追肥は、草勢を見ながら、1株で1~2果収穫後、2~3回に分けて施します。

前述したように、草勢の強い株へは、追肥を遅らせます。

また、反対に葉が小さく、硬くなるような株は、草勢が弱いので、早めに追肥しましょう。

<オクラの摘葉①>

急速に大きくなるオクラ(7月18日)

急速に大きくなるオクラ(7月18日)7月中旬になると、今までゆっくりだったオクラは、急速に育ち始めます。

中には、すでに花を咲かせている株もあります。(花は、6~8節から上に咲きます)

この頃、葉陰に隠れて結実した実を取り残すと、株の栄養が実に集中してしまい、

株の成長が抑制されてしまいます。

初期に結実した実は、小さいうちに収穫しましょう。

また、オクラは、株元まで光が当たるようにすると、側枝の発生や莢付きがよくなります。

葉を摘み取る方法は、樹勢によって異なります。

一般に、収穫した莢のすぐ下の葉を1~2枚残して、さらにその下の葉を摘み取ります。

なお、草勢の弱い株は、収穫果の下3枚を残します。

また、成長点の近くに、花や莢が付いてしまうのも、草勢の弱さを呈しています。

対策は、その花や実を摘み取り、追肥と水やりを行い、草勢を回復させます。

* オクラの7月の栽培方法は、

家庭菜園 収穫を長くしたい野菜16種【夏の作業ポイント】

3 【オクラ】を御覧ください。

<オクラの病虫害>

密植を避け、日当たりと風通しをよくします。

除葉を適切に行い、丈夫な株を保ちましょう。

<オクラ:豪雨に注意>

豪雨で倒れかけたオクラ

豪雨で倒れかけたオクラ必要に応じて、支柱で株を保護してやりましょう。

【オクラの育て方:収穫】

大きく成長するオクラ(7月23日)

大きく成長するオクラ(7月23日)大きい株の草丈は、110gmです。

写真手前の株は、サクランボの木陰になるため、成長がゆっくりです。

オクラが、どれほど日光を好むかよくわかりますね。

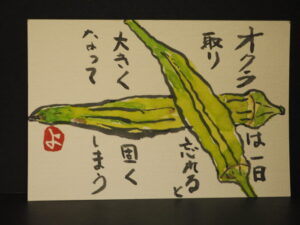

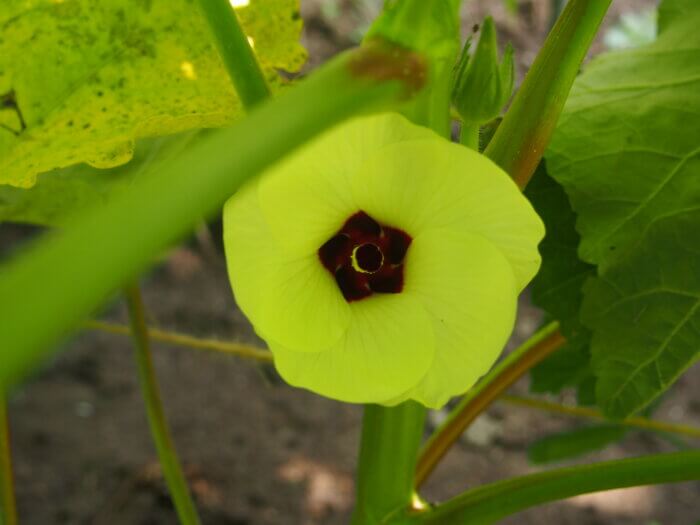

オクラの花

オクラの花夏の太陽を浴びて、元気よく花を咲かせます。

収穫適期を迎えたオクラの実(7月23日)

収穫適期を迎えたオクラの実(7月23日)オクラの実は、たいへん成長が早いので、とり遅れに注意が必要です。

収穫したオクラ(7月23日)

収穫したオクラ(7月23日)収穫したオクラの長さは、10~20cmです。

実際に茹でたところ、10cmより大きくなるほど硬くなり、15cmほどになると、包丁でも切りづらく、食べられませんでした。

上の写真の中で、食べることができたのは3本でした。

白オクラの収穫適期は、莢の長さが10cm前後です。

どうしても、最初の収穫時期はオクラの草丈が低く、実が葉に隠れて上から見えず、遅れ気味になってしまいます。

まして、オクラの葉のイガイガする感触が苦手で、葉をかき分けて見ることは不得意です。

みなさんは、手っ甲を付けて作業することをお勧めします。

<オクラ:収穫期の追肥>

収穫期を迎えたら、化成肥料を50/㎡追肥します。

しかし、オクラ樹勢が旺盛名場合は必要ありません。

また、化成肥料については、NPK:888を標準とします。

なお、肥料が効きすぎると、草丈の節間が長くなり、その分、収穫量が減ってしまいます。

そうです、オクラは節の脇(葉のつけ根)に結実するからです。

オクラをたくさん召し上がって、夏バテを予防しましょうね。

<オクラの摘葉②>

オクラの実を収穫したら、収穫した実の下にある葉を2~3枚残して、葉柄から切り落としましょう。

ただし、樹勢の強い株は1~2枚残すなど、加減するとよいでしょう。

いずれにしろ、摘葉は、「樹勢を抑え気味に育てる」ということを目的としながら、株元の通風・採光を促します。

オクラ(8月15日)

オクラ(8月15日)それでは、オクラの樹勢のバロメーターは ?

茎の太さと、葉の形で分かります、

茎が太いのは、親指くらい、そして葉は、切れ込みが比較的、穏やかです。

定植したばかりのオクラの葉は、葉の切れ込みが目立ちませんよね。

だんだん成長して、肥料が不足してくると、まるでヤツデの葉のように、

葉の切れ込みが際だってきます。

追肥のタイミングは、摘葉や実の成長具合を見ながら判断しましょう。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…