気軽に、家庭菜園を楽しもう !

失敗したって、いいじゃないか !

をテーマに、小中学生のお子さんをおもちの方はもちろん、自由研究の感覚で、野菜を育てるコーナーです。

とても小さな種いもから、美味しいジャガイモがたくさん採れる様子を観察してみましょう。

ちょっと大げさな言い方ですが、生命のたくましさと尊さをお子さんと、

一緒に体験してみましょう。

そして、できるだけ安全、安心な野菜を家族みんなで味わうという「食育」の楽しさも

体験しましょう。

題して、家庭菜園 初心者おすすめ「○○の育て方」

筆者も、あなたといっしょに野菜を育てる感覚で、野菜づくりの解説をしてまいります。

そうそう、家庭菜園ですから、畑なんていりませんよ。

野菜にもよりますが、スーパーでもらってきたポリ箱や、肥料の入っていた袋でも十分です。

本稿では、あえて「畑」という言葉は、使用せず、地植えの場合は「庭」「植える場所」

などと表現しています。

また、野菜を栽培する過程で、自由研究のテーマになりそうなポイントにも触れてまいります。

ほら、小中学生のみなさん! 7月になってから夏休みの課題で悩む前に、春のうちから

準備しておきましょうね。

子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や農園芸などの環境教育活動に携わってきました。

本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。

【クイズ】 一般的に、種まきや植えつけの直後は水やりが必要ですが、水やりしなくてもよい野菜は次のうちどれでしょう?

- ジャガイモ

- ニンジン

- コマツナ

- レタス

* 正解は、最後のページを御覧ください。

【初心者おすすめ!【ジャガイモの育て方】

<ジャガイモ:植え場所の準備>

ジャガイモの「種いも」を植えつける前に、植えたい場所の調整をしておきます。

| 石 灰 | 土面に薄く散布し、直ぐにすき込む。(土と混ぜる) | 植えつけ、2~3週間前に行っておく。石灰は、土の表面に、いつまでも放置しないで、直ぐ混ぜる。

量が多すぎると、ジャガイモの病気を引き起こすので要注意! 消石灰と苦土石灰の違いを参考に! |

| 堆 肥 有機化成肥料 |

堆肥や肥料をまき、耕す。 | 石灰と同時にまくのは厳禁!化学反応を引き起こし、作物に悪影響を及ぼすことも。

堆肥の種類はいろいろあるが、完熟したものなら、特にこだわらない。 化成肥料は、有機入りのものを使用したい。 |

ジャガイモを栽培して楽しむ場所は、はっきり言って、どこでもいいんです。

他の野菜もそうですが、栽培と収穫を楽しむだけなら、畑なんかいりません。

べつに、市場に出荷するわけでもないんですから、気楽にいきましょう。

<ジャガイモ:種いも・肥料の準備>

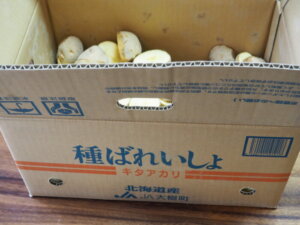

ジャガイモ:種いも(キタアカリ)

ジャガイモ:種いも(キタアカリ)

北海道から取り寄せた「キタアカリ」

北海道から取り寄せた「キタアカリ」毎年、10kg入りを2軒で分けています。

ホームセンターでも、同じ物が販売されています。

ジャガイモの品種は、お好みに合わせて選びましょう。

「キタアカリ」は、「男爵」と「メイクイーン」の両方の性質を併せもった品種といえます。

例えば、「男爵よりもウエッティで、メイクイーンよりホクホク」と、言うような感じでしょうか。

肥料等の詳細については、渡良瀬橋ブログ「資料集」自然いっぱいコーナー!を御欄ください。

上の写真の肥料には、「8 8 8」と記されています。

これは、チッソ:8% リン酸:8% カリ:8% という意味です。

ここで、合わせて覚えておきたいことは、チッソ=葉肥 リン酸=花・実肥 カリ=根肥

と、いう具合に、野菜(植物)に、どのように働くかというポイントをつかんでおきましょう。

ですから、ジャガイモの場合、地下茎ですから、カリ肥料を多めに与えます。

他の肥料では、チッソ分を控え、カリを多めに配合したものもあります。

一般的には、「888」肥料がいいでしょう。

これは、切ったジャガイモの切り口に付ける「草木灰」です。(無くても大丈夫!)

パッケージにも記されていますが、「天然のリン、カリ肥料」で、種いもの腐敗防止にも

役立ちます。(無くても大丈夫!)

● 植物の3要素って何?葉肥、花(実)肥、根肥について

台所のジャガイモは、種いもとして使えるの?種いもの大きさと収穫との関係性は?種いもを逆さ(切り口を上)にして植えたらどうなる?

<ジャガイモ:植え場所の耕耘>

前もって、石灰、肥料等を施した栽培場所を面積に応じて、スコップ、クワ、耕耘機などで耕し、整地します。

その際、石なども一緒に、取り除きましょう。

前作に、ナス科の野菜を育てたところは裂けましょう。

<ジャガイモ:種いもの切り方>

発芽したジャガイモ

発芽したジャガイモ今頃(3月)の種イモは、すでに芽が出ているものもあります。

この芽を折らないようにしましょうね。

また、ペンで記したように、大きく、くぼんでいる部分(赤色)は、芽ではなく、

茎が付いていたところです。

ここを切ってしまっても大丈夫です。

できるだけ、芽が均等に残るように切りましょう。

(種イモが大きい場合は、3等分にしても可)

芽を多く残しすぎると、たくさんの芽が出ます。

その分、芽かきがたいへんになってしまいます。

芽が出た種イモ

芽が出た種イモ

ジャガイモ:種イモに草木灰をつける

ジャガイモ:種イモに草木灰をつける

草木灰のつけ過ぎに注意が必要です。

草木灰を皿などに少量移し、一回だけ、スタンプを押す感覚でおこないます、

<ジャガイモ:植えみぞの掘り方>

植え溝:例(60cm間隔)

植え溝:例(60cm間隔)

植え溝:例(65cm感覚)

植え溝:例(65cm感覚)整地したら、植え溝(さく)を掘ります。

植え溝は、南向きになるように、東西を長くします。

これは、より多くの太陽光を取り入れるためです。

ちなみに、夏野菜は反対に、南北に長い畝をつくる場合もあります。

植えみぞ:北側に土を寄せる

植えみぞ:北側に土を寄せる植えみぞの土は北側に寄せると、南側からの日光により地温が上がり、ジャガイモの生長を促します。

掘り上げた土は、北側に高く盛っていきます。

北風を避け、日だまりをつくるためで、地温が上がり、ジャガイモの生育を促します。(マルチ不使用の場合)

溝の深さは、20cm程度とします。新ジャガイモは、種いもの上にできてきますから、浅いと外に出て、日光に当たり、いわゆる「青たん」になってしまいます。

<ジャガイモ:種いもの植え方>

植え幅の目安となる角材などを置き、均等に並べます。

慣れたら、自分の足の幅(一足長)を目安とします。

ここでは、少し狭めの25cmとしました。

切り口を下にして、等間隔に植え付けます。

画像の右側が南です。

左側が北で、掘った土を盛り上げています。

種イモの植え付け

種イモの植え付け<ジャガイモ:肥料の施し方>

先に紹介した肥料をかるく、一つかみ(約40g)ずつ、種いもに触れぬように施します。(間に肥料を置く感覚で)

有機入り肥料は、土の中で、バクテリア等によって分解され、最終的には、植物が吸収可能な、無機質のチッソ、リン酸、カリとなります。

種イモの間に肥料を施す

種イモの間に肥料を施す有機物が腐熟し、分解されていく過程で生じる、酵母菌、納豆菌などの有用菌が、土を肥やし、野菜の健全な成長を促します。

ただし、速効性のある肥料は化成肥料です。

<ジャガイモ:土かけ・転圧の効果と方法>

種イモに土をかけていきます。

前述したように、新ジャガイモは、種いもより上にできることを念頭においておきましょう。

土をかけ終えたら、クワや板を使って、かけた土を軽く押さえます。

表面の土を落ち着かせることで、種いもと土の間にできた隙間をなくします。

土を転圧することで、極度の乾燥を避けたり、隙間に水が留まって種いもが、だめになったりすることを未然に防ぐことができます。

種イモの植え付け作業終了

種イモの植え付け作業終了<ジャガイモ:マルチング栽培法>

一般に、ジャガイモの植え付けは、霜の心配がなくなってから行います。

霜の心配がなくなれば、マルチングは必要ありません。

まだ霜の心配があり、早く植えたい場合は、マルチを掛けて保護します。

また、黒マルチは、坊草対策にも役立ちます。

すべての畝にマルチを掛けて、作業は終わりです。

ジャガイモは、霜にたいへん弱い野菜で、早植えには、注意が必要です。

暖かくなると、土の表面から芽が出てきます。

マルチが持ち上がってきますので、芽をいためないようにして、マルチを切って、芽を外に出してあげましょう。

【初心者おすすめ:ジャガイモ定植後の作業】

<ジャガイモ:マルチの開放>

早く外に出して!と、言わんばかりの芽

早く外に出して!と、言わんばかりの芽「私はここに居ます」と聞こえてくるような感じ。

マルチを少し破ってやると、下からジャガイモの芽が出てきました。「フー!」という声が聞こえそうですね。

芽は、光合成ができず、淡い色合いです。(黒マルチは、土壌保温、坊草効果があります)

マルチを破った部分は、土で押さえ、穴をふさぎます。

そうしないと、そこからマルチ内の熱風が外に出てきて、芽や株に当たり、作物を衰弱させてしまうからです。

ジャガイモの芽

ジャガイモの芽今年は、マルチを敷かない方法で、ジャガイモを栽培しています。

ところどころから、芽を出しはじめました。

<ジャガイモ:芽かきの方法と効果>

マルチから出て、葉を展開し始めたジャガイモ

マルチから出て、葉を展開し始めたジャガイモ

発芽したジャガイモ:マルチなし

発芽したジャガイモ:マルチなし

発芽したジャガイモ

発芽したジャガイモ発芽したジャガイモは株元が不安定で、芽が数本出る場合があります。

遅霜の心配がなくなった春に「芽かき」をします。

ジャガイモの芽かき作業:1本仕立て

ジャガイモの芽かき作業:1本仕立て一つの種芋から、たくさんの芽が出ているところがあります。

上野画像の右側のジャガイモは、芽かきして1本仕立てし、左側は、芽かき前のジャガイモです。

1本仕立てにすると、ずいぶん葉數が少なくなりますが心配いりません。

芽かき後は株元に土寄せし、株を安定させておきましょう。

芽を1~2本だけ残して、あとは間引きましょう。

芽が多すぎると、栄養が分散してしまい、とても小さな子いもが、たくさんできてしまいます。

たくさんの芽が出たジャガイモ(4月上旬)

たくさんの芽が出たジャガイモ(4月上旬)芽かきをするときは、片手で株元を押さえないと、種芋まで抜けてしまうことがあるので、注意が必要です。

間引かれたジャガイモの芽

間引かれたジャガイモの芽

<ジャガイモ普通栽培:芽かきの方法>

地面から芽を出したジャガイモ(2022.4.11)

地面から芽を出したジャガイモ(2022.4.11)ジャガイモの芽が出てきました。

表面の土は平らで、ずいぶん硬くなっています。

ジャガイモの土寄せ

ジャガイモの土寄せ芽の周りの硬くなった土をほぐしながら、土寄せをします。

土寄せ作業とともに、複数出た芽を欠きとり、芽を1~2本残します。

(肥料の効き具合に寄りますが、残した芽の数により新ジャガの大きさが異なってきますので、大き過ぎる新ジャガをつくらないためには、一株につき2~3本立ちにすると良いでしょう)

ジャガイモの芽かき:1回目(4月上旬頃)

ジャガイモの芽かき:1回目(4月上旬頃)

芽かきの際、株元を抑えて丁寧に行いましょう。

抜けてしまった種イモ

抜けてしまった種イモ株元を抑えずに無造作に芽かきをしてしまうと、種イモまで引き抜いてしまうことも・・・。

ジャガイモの追肥

ジャガイモの追肥芽の周りの土を中耕しながら、土寄せを行い、余分な芽を欠きとりました。

そして、少し離れた芽の周辺に、有機化成肥料や化成肥料を一握り(約40g)追肥しました。

追肥と土寄せ作業を施したジャガイモ

追肥と土寄せ作業を施したジャガイモ株まわりに追肥し、株元に土寄せをしましょう。

- 化学肥料のみを施していると、土がカチカチに硬くなってきます。

- 有機化成肥料や配合肥料を与えたり、堆肥などの有機物を投入したりすることを忘れないようにしましょう。

- 未熟な有機肥料を施すと根が傷んだり、アブラムシが多発することがありますので注意が必要です。

耕されたジャガイモの畝閒

耕されたジャガイモの畝閒硬くなった畝閒も同時に耕しておくと、排水性や通気性を高めることができます。

芽の周りに施した堆肥

芽の周りに施した堆肥また、土が再び硬くなることを防ぐため、芽の周りに、堆肥をまいておくとよいでしょう。

ジャガイモの土寄せ

ジャガイモの土寄せ株元に耕した畝閒の土を寄せます。

ジャガイモの畝閒の作業

ジャガイモの畝閒の作業種イモを植える際に、北側の土を高くして南側からの日光を利用し地温を高め、発芽を促進する方法を用いた場合は株元の北側の土と比べ南側の土が不足しているため、クワを使って南側の土を株元に寄せていくと株元が安定します。

株元を安定させておくと、ジャガイモの生長に伴う倒伏を緩和させることができ、新ジャガイモの露出も防ぐことができます。(新ジャガが日光に当ると、青く変色します。ソラニン

による)

ジャガイモの土寄せ

ジャガイモの土寄せ

2回目の芽かき後の土寄せ(4月中旬)

2回目の芽かき後の土寄せ(4月中旬)すべての株もとに、土を寄せました。

中耕、追肥(有機化成+堆肥)、土寄せ作業によって、排水性、保水性、通気性、保肥性の向上が図れました。

マルチを使用しないことで、雨水による土中の肥効性が失われがちになります。

また、新しくできたジャガイモが、地表から露出すると、青色に変色しますので、

土寄せ作業が、特に重要になってきます。

(ジャガイモの青色化:有害物質ソラニンによる)

葉を展開しはじめたジャガイモ

葉を展開しはじめたジャガイモ

1回目の芽かきの後、後から出てくる芽があります。

2回目のジャガイモの芽かき(4月中旬頃)

2回目のジャガイモの芽かき(4月中旬頃)栽培目的に応じて、必要ならばその芽も欠きとりましょう。

芽の数が多いと、小さい新ジャガイモばかりがが多くなってしまい、ほど良い大きさの新ジャガイモが少なくなってしまいます。

また、この頃のジャガイモの葉は柔らかく、葉の裏にアブラムシが付いてしまうことがあります。

木酢液を使って予防します。

どうしても農薬に頼らざるを得ない場合は、アブラムシが飛び回るくらいになってから、

散布するようにします。

処置が遅れると、アブラムシによって、樹液を吸われてしまい、ちぢれたり、ウイルス病の原因になってしまいます。

農薬に慣れていない人は、市販の「野菜用スプレー」をおすすめします。

農薬には、適応している野菜が決まっています。

できるだけ、適応範囲が広く、できるだけ新しく開発された商品を選びます。

農薬には、殺虫剤、殺菌剤、殺菌殺虫剤があり、初心者の方は、家庭菜園用の殺菌殺虫剤が無難でしょう。

だんだん大きくなってきたジャガイモの葉

だんだん大きくなってきたジャガイモの葉ジャガイモの葉が十分に展開するころには、葉も丈夫になり、アブラムシも付きにくくなってきます。

2度目の芽かき作業が少し遅れてしまいました。

基準は1本立ちを目指していますが、大きくなってしまった芽は、無理に欠き取らず2本立ちにしておきましょう。

<ジャガイモ:花芽の摘芯>

ジャガイモの様子(5月上旬)

ジャガイモの様子(5月上旬)ずいぶん大きくなってきたジャガイモです。

そろそろ、花芽が立ち上がってくるでしょう。

ジャガイモのつぼみ

ジャガイモのつぼみ

つぼみも出て大きく育ったジャガイモ

つぼみも出て大きく育ったジャガイモところで、あなたは、花を放置する派?それとも摘み取る派?

収穫には、さほど関係ないようですが、私は、摘み取る派です。でも、可愛い花ですよね。

ジャガイモの花

ジャガイモの花<ジャガイモ:試し掘り(1回目)>

倒れ始めたジャガイモの茎(5月下旬)マルチ栽培

倒れ始めたジャガイモの茎(5月下旬)マルチ栽培

新ジャガイモ(マルチ栽培)

新ジャガイモ(マルチ栽培)ジャガイモの茎が、倒れ始めました。

いよいよ、収穫の時がやってきたサインです。

試しに一株、掘ってみました。

この畝は、サヤエンドウの陰になっていた部分で、あまり成育が良くなかったのですが、

Mサイズが5個と、ピンポン球サイズが5個とれました。

マルチを張らなかったジャガイモ(5月下旬)

マルチを張らなかったジャガイモ(5月下旬)遅霜の心配がなくなってから、種いもを植えたジャガイモです。

マルチ栽培に比べて、種いもを植える時期は遅れますが、追肥が容易に行えるというメリットもあります。

1回目の試し掘りをしたジャガイモ

1回目の試し掘りをしたジャガイモ マルチを張らずに育ったジャガイモです。

追肥がしっかり効いていたようで、マルチ栽培よりも、大きく収量も多いようです。

なんと言っても、家庭菜園の利点は、お店に流通する前に食べられることです。

そして、新鮮で安全(無農薬)な野菜が食べられることでしょう。

このジャガイモも、有機肥料によるオーガニック栽培です。

<ジャガイモ:試し掘り(2回目)>

2回目の試し掘り(全量の1/3):6月4日

2回目の試し掘り(全量の1/3):6月4日マルチなしの約4mのウネを、2列ばかり掘ってみました。

左側のカートから、特大、大、中。小、極小の順番で分けました。

特大はのイモは、まだ表面の亀裂はありません。

小さいイモがまだ多いことから、本格的に掘るのは6月の下旬にします。

青々と育つジャガイモの株(6月上旬)

青々と育つジャガイモの株(6月上旬)マルチ栽培と比べ、種いもを植え付けた日が半月ほど遅かったため、まだ青々としています。

倒れ始めたジャガイモの株(5月下旬)

倒れ始めたジャガイモの株(5月下旬)

【初心者おすすめ:ジャガイモの収穫】

<ジャガイモ:マルチ栽培>

掘りおこした新ジャガイモ

掘りおこした新ジャガイモ 2回目の試し掘りです。

もう少し大きくしたいので、様子をみることにしました。

すべての掘りあげは、後日とします。

6月になると、ジャガイモの株が倒れ、収穫の適期を知らせてくれます。

(マルチ栽培)

幸い晴天が続いたので、掘りおこしました。

マルチ栽培のジャガイモ全量:種いも5kg

マルチ栽培のジャガイモ全量:種いも5kg今年は、一株2~3本立ちにして栽培したためか、小さいイモが多くなってしまったようです。

収穫したジャガイモは、直射日光を避け、なるべく光の当らない、風通しの良いところで

保管しましょう。

また、秋口になると、発芽してきますので、こまめに芽をかきとりましょう。

そして、小さいイモを取り残してしまうと、翌春に発芽し、他の作物の邪魔になってしまうので、できるだけ丁寧に掘りおこしましょう。

ネギの間から発芽した昨年のジャガイモ。

ネギの間から発芽した昨年のジャガイモ。<ジャガイモ:露地栽培>

露地栽培のジャガイモ2/3 :種いも5kg

露地栽培のジャガイモ2/3 :種いも5kg[● 追肥を2回おこなった際、チッソ分がやや過剰となり、

過繁茂となり、株の大きさのわりに収穫量が少ない。

● 2/6ウネがサクランボの木陰であったため、 日光が十分に得られず、2ウネの収穫量が 他のウネに比べて極端に少なかった。/box04]

<ジャガイモ:枝先についた珍しい実>

地上に成ったジャガイモの実

地上に成ったジャガイモの実ジャガイモの収穫中に、珍しいものを見つけました。

ジャガイモの花は、できるだけ摘みとっていますが実をつけた株もありました。

まるで、ミニトマトのようですね。

ナス科(トマト、ナス、ジャガイモなど)の特徴がうかがえます。

ジャガイモ栽培は、毎年行っていますが、地上に成った実を見るのは初めてです。

キタアカリなどは、地上に実を付けやすい品樹とのことですが、珍しいので記録しました。

ちなみに、未熟な果実は植物毒アルカロイドが含まれていますので、食べてはいけません。

<ジャガイモ:収穫後の芽欠き>

ジャガイモから出た芽

ジャガイモから出た芽収穫したジャガイモは、秋になると芽が出てきます。

この芽を放置しておくと、だんだんと伸びてきてそれとともにジャガイモがしぼんでしまいます。

芽が出てきたら、滑り止めのついた作業用手袋をつけて、芽をこすり取ってください。

欠き取ったジャガイモの芽

欠き取ったジャガイモの芽欠き取った芽は毒性がありますので、慎重に処分しましょう。

ジャガイモの芽は、再び出てくることが多いため、おいしさを保つため、根気よく作業を繰り返しましょうね。

また、ジャガイモの芽止めの法として、リンゴのエチレンガスを利用する方法もあります。

芽が出始める前に、ジャガイモとリンゴを黒色ポリ箱に詰め、発泡スチロールの箱に入れ、

冷暗所に保存しておくと、萌芽を抑制する効果があります。

ぜひ、いろいろ試してみましょう。

【クイズの答え】:ジャガイモ

* レタスなどの定植の際は、植え穴に十分な水を注いでから定植します。種については種まき直後に水やりした場合は、その後の乾燥に留意が必要です。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…