家庭菜園 初心者おすすめ!【ダイコン】の育て方

秋に種をまいて栽培するダイコンの育て方について、昨年の栽培記録と比較しながら御紹介いたします。

昨年の秋に栽培した大根は、「冬自慢」でした。

今年(2022)は、「秋の彩」と「サラダ大根」です。

昨年の記録写真は、西暦の記載がなく、今年2022年の記録写真は、2022.○.○と示します。

それぞれの品種による「育て方のちがい」は、ほとんどありません。

昨年と共通する作業がほとんどですが、必要に応じて新しい記録写真を追加掲載いたします。

ぜひ、みなさんも御一緒に、おいしいダイコンを育ててみましょうね。

子どもたちといっしょに、38年間、自然観察や農園芸などの環境教育活動に携わってきました。

本稿では農家の知識と技術を家庭菜園向きに応用し基本的な「野菜の育て方」について解説いたします。

【クイズ】 ダイコンが日本で普及した主な理由はどれでしょう?

- 生で食べられたから

- 気候が適していたから

- 漬け物に利用できたから

- 土壌が合っていたから

* 正解は、最後のページを御覧ください。

目次

【ダイコンの育て方:基本情報】

<ダイコン:冬自慢>

ダイコンの種のパッケージ

あまうまダイコンは、あまくて高原でとれたように、みずみずしいダイコンです。

パッケージにもありますように、「あまうま」というキャッチフレーズについ、引き込まれてしまいます。

[品種名] :サカタ交配 あまうま 冬自慢

天候不順に強い、年内どり青首大根

サカタのタネ 美咲シリーズ® 925009

[科・属名]:アブラナ科 ダイコン属

[原産地] :地中海沿岸、華南高地、中央アジア

[生産地] :群馬県

特 徴

病気に強く、作りやすい秋まき青首ダイコンです。

葉が広がらずコンパクトにまとまり、密植できます。

尻づまりがよく、肌なめらかでツヤがあります。

ス入り遅く、すぐれた肉質で、とてもおいしい品種です。

| まき時:暖かい地域 | 9中旬~10月上旬 |

|---|---|

| :温暖地 | 9月 |

| :寒い地域 | 7~10月 |

| 収穫の目安 | 種まき後、約65日~88日 |

| 収穫部色 | 青首 |

| 数量 | 10ml |

| 発芽率 | 85%以上 |

| 採苗品数(間引き前) | 約200本 |

| 発芽までの日数 | 3~5日 |

| 発芽適温(地温) | 25℃前後 |

| 生育適温 | 20℃前後 |

野菜の培養土、肥料等の詳細は、

渡良瀬橋ブログ「資料集」を御覧ください。

<ダイコン:秋の彩>

ダイコンの種のパッケージ

ダイコンの種のパッケージ[品種名] :トーホク交配 「秋の彩」

病気に強い青首大根

[品種番号]:05823

[生産地] :アメリカ

特 性

耐病性のある作りやすい青首総太り大根です。やわらかい肉質で美味しく、みずみずしい味わいが楽しめます。

耐寒性もあり、す入りも遅いので収穫適期も長いのが特徴です。

| まき時:暖かい地域 | 8月下旬~10月上旬 |

|---|---|

| :中間地 | 8月下旬~9月 |

| :寒い地域 | 8月 |

| 収穫の目安 | 種まき後、約70日で長さ38cm |

| 収穫部色 | 青首 |

| 数量 | 11ml |

| 発芽率 | 85%以上 |

| 発芽適温 | 15~30℃ |

| 生育適温 | 15~25℃ |

<ダイコン:サラダ大根>

ダイコンの種のパッケージ

ダイコンの種のパッケージ[品種名] :トーホク交配「サラダ大根」

[品種番号]:04777

[生産地] :アメリカ

特 性

みずみずしくシャッキリとした歯ざわりで、甘味のあるサラダに最適なダイコンです。長さは35cm位で春と秋にまくことができます。(春巻きは、トンネル栽培)

| まき時:暖かい地域 | 8月中旬~10月上旬 |

|---|---|

| :中間地 | 8月中旬~9月 |

| :寒い地域 | 7月~8月 |

| 収穫の目安 | 種まき後、約70日で長さ38cm |

| 収穫部色 | 青首 |

| 数量 | 3ml |

| 発芽率 | 85%以上 |

| 発芽適温 | 15~30℃ |

| 生育適温 | 15~25℃ |

<ダイコン:秋祭(あきまつり)>

ダイコンの種のパッケージ

ダイコンの種のパッケージ[品種名] :トーホク交配「秋祭り」青首大根

病気に強く、ス入りが遅い

[品種番号]:05803

[生産地] :アメリカ

特 性

葉が大きくしっかりできますので冬の寒さに強く、またゆっくり太るのでス入りも遅く、畑に長く置くことが出来ます。

肉質やわらかく、ダイコン本来の旬の味を楽しめる品種です。

| まき時:暖かい地域 | 8月中旬~10月上旬 |

|---|---|

| :中間地 | 8月中旬~9月 |

| :寒い地域 | 7月~8月 |

| 収穫の目安 | 種まき後、約70日で長さ38cm |

| 収穫部色 | 青首 |

| 数量 | 11ml |

| 発芽率 | 85%以上 |

| 発芽適温 | 15~30℃ |

| 生育適温 | 15~25℃ |

【ダイコンの育て方:栽培場所の選定】

土質は選びませんが、耕土が深く、排水性がよいところが適します。

ダイコンは、連作すると肉質がち密になり、形状もよくなります。

なんと、むしろ「連作の方がいい」なんて、意外に思われた方も多いのでは・・・。

当然、野菜にもよりますが、土中にできるサツマイモや根菜類に、連作を好むものがみられます。

【ダイコンの育て方:施肥/1㎡】

元妃:化成肥料150g

(種まき前、1週間前に全面散布)

追肥:1回目 化成肥料30g

2回目 〃

(それぞれ、間引き後に、土寄せの際に)

ダイコンの根の下に、肥料の塊や石があると、マタ根の原因になります。

<ウネづくり>

排水と乾燥度合いを考え、砂壌土や火山灰土は低く、耕土の浅いところや粘質土では高ウネにします。

【ダイコンの育て方:種まき】

木片を用いて種をまく溝をつける

木片を用いて種をまく溝をつける種をまく溝は、木片を使います。

ビンの底や、キャップなどを用いてもいいですが、

底が平らなものを使うと、発芽が均一になります。

種まきの位置を決める

種まきの位置を決めるウネ間50cm、株間25cmの位置に、スタンプを押すように、深さ2~3cmほどの溝をつけます。

ダイコンの種まき(2022.9.6)

ダイコンの種まき(2022.9.6)2022年は、株間30cmで、種をまきました。

昨年より、15日ほど遅く種をまきましたが、どのように育つでしょうか。

ダイコンの種まき(2022.9.6)

ダイコンの種まき(2022.9.6)2列目は、1列目の間に、3列目は、1列目と同じ位置に、植え溝をつけます。

種は、一箇所に5~6粒まき、覆土します。

種に覆土(土をかける)際は、片手で土をすくい取り、両手をこすに合わせながら種の上にかけるようにします。

昔の農家は、この作業を「土を拝む」と言います。

田畑の神を崇拝することで、豊作を祈っていたんでしょうね。

実際は、土を両手でこすり合わせることにより土中の小石を除いたり、土の塊をほぐすことができます。

手で土を拝むと、均一に土をかけることができるというわけです。

【ダイコンの育て方:種まき後の管理】

<寒冷紗を活用>

ウネにかけた寒冷紗(8月22日)

ウネにかけた寒冷紗(8月22日)種まきを終えたウネに、白の寒冷紗をかけます。

寒冷紗によって、猛暑による高温を回避できます。

また、発芽した「貝割れ」を鳥や虫に食害されることも防ぐことができます。

寒冷紗を使いこなすことで、順調な野菜栽培が行えるようになります。

ぜひ、御活用くださいね。

寒冷紗は、苗の様子をみながら開閉しましょう。

時には、まくり上げて、充分な日光を浴びせたり、夕方、完全に覆ったりを繰り返します。

うっかり、覆い放しにすると、苗が軟弱になってしまうことがあります。

<ダイコンの発芽>

発芽したダイコン(8月26日)

寒冷紗の中で、ダイコンが発芽しました。

発芽したダイコン(2022.9.10)2022年は、寒冷紗をかけない代わりに、鳥による双葉の

食害を避けるため、「鳥除け」を設置しました。

発芽したダイコン

発芽したダイコン昨年の寒冷紗内の発芽のようすと比較すると、双葉の徒長が抑えられています。

<ダイコン:土寄せ>

倒れたダイコンの芽

倒れたダイコンの芽種まきの際、土かけが不十分なところは、芽が倒れています。

土寄せ前のダイコン

土寄せ前のダイコン軽く土を寄せ、芽を立たせました。

芽が倒れたまま、放置してしまうと、葉に土が付いたり、虫に食害されたりします。

また、起き上がろうとして、茎が曲ります。

できるだけ早期に、土寄せをしましょう。

軽い土寄せによって立ったダイコンの芽

軽い土寄せによって立ったダイコンの芽

中耕を兼ねて土寄せしたダイコン

中耕を兼ねて土寄せしたダイコン

土寄せしたダイコン

土寄せしたダイコン9月になると台風が接近し、暴風雨によって苗が折れてしまうことが多々あります。

台風が来る前に、株元へ土を寄せ、寄せた土を両手でしっかり押さえておきましょう。

普段は軽い土寄せを行ってから、2~3日様子を見てから、間引きます。

再び倒れたダイコンの芽

再び倒れたダイコンの芽猛暑のため、乾燥が続き夕立もこない時は散水しましましょう。

翌日、寒冷紗を開けてみると、芽が再び倒れていることもあります。

様子をみて必要な苗に、再び土を寄せます。

土寄せをしたダイコンの芽(8月28日)

土寄せをしたダイコンの芽(8月28日)昼の猛暑にそなえて、寒冷紗で覆います。

ダイコンの芽(8月30日)

ダイコンの芽(8月30日)ようやく、安定してきたダイコンの芽です。

そろそろ、1回目の間引きを行う段階です。

植物の発芽は、種が単体で発芽するより、一箇所に、複数の種が 発芽した方が、

その後の成長が良い。

種同士が、競い合うからでしょうね。

しかし、いつまでも放っておくと、徒長の原因になってしまうので、適度に間引いてやりましょう。

苗の徒長を押さえる方法の一つに、苗の先端を、「数回手でなでる」とその刺激で、徒長が抑制されるとか・・・。

昔の農家のお話です。

筆者は、実際に試したことがないので、断言できませんが、少し面白い話なので、御紹介しました。

<ダイコンの間引き>

発芽後は、順次間引いて本場5枚で1本立ちに。<間引きの目安>

- カイワレ葉が左右対称でないもの。

- 葉が食害されているもの。

- 極端に徒長しているもの。

- まき溝から、大きくずれているもの。

間引きしたダイコン(2022.9.14)

間引きしたダイコン(2022.9.14)今回(2022年)は、いっぺんに1本立ちにしました。

どのように育つか、昨年と比較してみましょう。

<ダイコン:追肥・土寄せ>

間引きした後は、追肥と土寄せを行います。

追肥の際、芽が幼いうちに与え過ぎると、枯れてしまいます。(筆者の過去の失敗談)

最初の肥料は、液体肥料をおすすめします。(液体肥料:<例> 500~1000倍希釈液)

1回目の間引きを終えたダイコン(9月1日)

発芽した芽を2本残して、間引きました。

芽を多く残しすぎると、2回目の間引きがたいへんです。

間引いた後は、土寄せを行い、苗を安定させます。

そして、液体肥料を与えたいところですが、2~3日、天候が思わしくなさそうなので、

様子をみることにしました。

ダイコンの間引き苗

ダイコンの間引き苗間引き苗は、味噌汁に入れていただきます。

自分で育てた野菜は、とても新鮮で、安心して食べられます。

特に、小さいお子さんのいる家庭では、無農薬、有機栽培の野菜を食べさせたいですよね。

<ダイコン:日照不足が心配>

少し貧弱なダイコン(9月4日)

少し貧弱なダイコン(9月4日)日照不足のため、貧弱な感じがしますね。

早く、晴れてくれることを願うばかりです。

風であおられて折れたダイコン(2022.9.21)

風であおられて折れたダイコン(2022.9.21)また、土寄せが十分でないと、台風による強風で苗が地際から折れてしまう場合があります。

本葉が大きくなってきたダイコン

本葉が大きくなってきたダイコン思い切った「1本立ち栽培」ですが、土寄せのお陰で被害にあった株は、1本だけでした。

<少しの晴れ間に>

少し大きくなってきたダイコン(9月10日)

少し大きくなってきたダイコン(9月10日)<ダイコン:間引き・中耕・土寄せ・追肥>

本葉が育ってきたダイコン(9月12日)

本葉が育ってきたダイコン(9月12日)本葉が育ってきました。

間引き前のダイコン

間引き前のダイコン双葉や本葉の形が良い苗を残し、他の苗は間引きます。

間引く際に、双葉を折らないように注意し土を寄せましょう。

間引きをして、1本立ちにします。

葉が虫に食べられている苗や、生育の劣っている苗を選んで間引きます。

このとき、残したい苗を片手でおさえながら、間引きましょう。

そうしないと、残したい苗も一緒に抜けてしまうことがあります。

施肥したダイコン

施肥したダイコン

かたくなってしまった株間の土をシャベルでほぐしながら、株元へ寄せましょう。

そして、株間を少し掘って、化成肥料を施します。

この際、洗濯洗剤の中に入っている「軽量スプーン」を使うと便利です。

分量は、化成肥料の種類によって異なりますが、スプーン半分程度でよいでしょう。

追肥作業を終えたダイコン

追肥作業を終えたダイコン追肥作業を終えたダイコンです。

肥料を施すところは、株に近すぎないように注意しましょう。

間引きダイコン

間引きダイコン

間引きダイコンのおひたし

間引きダイコンのおひたし間引き1回目の間引き苗は、味噌汁で、2回目は、おひたしにしていただきましょう。

間引きダイコンの白和え

間引きダイコンの白和え白和えも美味しいですよ。

ダイコン(9月17日)

ダイコン(9月17日)いくつか苗が育っていないところもありますが、概ね順調に大きくなってきました。

成長するダイコン(9月23日)

成長するダイコン(9月23日)肥料が効いてきました。

ウネ間の土寄せ(2022.9.26)

ウネ間の土寄せ(2022.9.26)ウネ間の土が、だんだんと平らになり、いかにも通気性が悪そうになってきました。

9月の台風による雨や、台風一過の日照りによって、ダイコンの株元や、ウネ間がだんだんとかたくなってきます。

そこで、ウネ間をクワなどを使用して耕しながら、ウネの肩に土寄せをします。

中耕と土寄せ:(2022.10.5)

中耕と土寄せ:(2022.10.5)土寄せ作業によって、ウネ間の排水性や、ダイコンへの肥効性を高めることができます。

土寄せの前に、少量の化成肥料をまいておくと、土寄せによる肥効性がいっそう高められます。

今後、ダイコンの生長にともなって、葉がウネ間をふさぐため、ウネ間に立ち入れる時期に、

中耕・土寄せ作業を済ませておきましょう。

ダイコン(2022.10.8)

ダイコン(2022.10.8)* 西暦がない月日のみの画像は、昨年(2021)のダイコンです。まいた日がことなりますので、単純には比較できませんが、参考としてくださいね。

生長するダイコン(2022.1016)

生長するダイコン(2022.1016)だんだんとウネ間の通路がうまるほど、葉が大きく展開してきました。

成長しているダイコン(9月28日)

成長しているダイコン(9月28日)葉がさらに大きくなってきました。

何カ所か、苗が枯れています。

ダイコンは、もちろん直まき栽培ですよね。

そのため、どうしても、うまく育ってくれない株も出てきます。

欠けてしまった部分に、代わりの苗を・・・、というわけにはいきません。

しかし、昔の農家は、間引き苗をそっと移植して、立派に育てあげるという技術がありました。(脱帽!)

ダイコン(10月13日)

ダイコン(10月13日)根が太ってきました。間もなく、早採りして食べましょう。

大きくなってきたダイコン(2022.11.3)

大きくなってきたダイコン(2022.11.3)

11月中旬のダイコン(2024.11.16)

11月中旬のダイコン(2024.11.16)【ダイコンの育て方:収穫】

収穫した柿とダイコン(10月24日)

収穫した柿とダイコン(10月24日)いよいよ収穫の時期を迎えました。

ダイコンは、少し小ぶりですが、このくらいのころから食べ始めないと、食べきれません。

おまけに、おいしそうな柿も収穫できました。

これからは、随時収穫していきましょう。

真冬の管理法は、後日御紹介します。

収穫したダイコン(2022.11.3)

収穫したダイコン(2022.11.3)

収穫したダイコン(2022.11.4)

収穫したダイコン(2022.11.4)写真左が「サラダ大根」、中央と右側が「秋の彩り」です。

ダイコンの葉は、まだ霜が降りていないため、しっかりしていますので、味噌汁に入れるなどして、美味しくいただきましょう。

太くなってきたダイコン

太くなってきたダイコン

収穫したダイコン(11月13日)

収穫したダイコン(11月13日)これから、大きくなり過ぎたダイコンは、亀裂が入ってきますので、早めに収穫しましょう。

<ダイコンの育て方:家庭菜園ならではの楽しみは?>

良く育たなかったダイコン(2023.12.19)

良く育たなかったダイコン(2023.12.19)土壌の環境によって、根が順調に育たなかったダイコンもあります。

原因としてm、土中の石や肥料などの障害物、ネコブセンチュウによるネマトーダなどが考えられます。

このような対策は、いろいろありますが、こんな状態でも、大根おろしなどで美味しく利用できます。

ネコブセンチュウの防除法<一例>

- 連作栽培をしない。

- コンパニオンプランツとして、マリーゴールドを植える。

(その他キク科の仲間に効果があるものも) - 米ぬかを散布しておく。

(近くのコイン精米所から、入手できます)

ダイコンを収穫する際、地中から引き抜く瞬間は、実に楽しいものです。

形の良くないものは、おすそ分けできませんが、自宅でしっかり味わってあげましょうね。

無農薬栽培ですから、葉も美味しくいただけますよ。

変形した柿の実(2023.12.19)

変形した柿の実(2023.12.19)余談ですが、ダイコンの収穫をしながら、ふと柿の木を見上げると・・・。

初めて出逢う柿の実を見つけました。

写真で記録した後、大切に自分の部屋に飾っています。

【ダイコンの育て方:冬越しの方法】

収穫したダイコン(1月3日)

収穫したダイコン(1月3日)地上部から出ている部分が凍ると、ダイコンの表面に、穴があいてしまいます。

できれば土寄せをして、表面を覆いましょう。

サクに並べた大根(2022.12.7)

サクに並べた大根(2022.12.7)北関東では、12月の中旬頃から本格的に霜が降りる季節になります。

最近、多く栽培されている「青首系」のダイコンは、収穫しやすいように、地面から上に伸びる特徴があります。(従来の白首系は、地中深くに伸びます)

その分、冬季には地上より上部水分が凍ると、穴が開いたり、軟弱になったりします。

そこで、農家が昔から行っているダイコンの貯蔵の仕方を簡単に説明します。

- ダイコンを収穫する。

- ダイコンの大きさを揃える。

- 貯蔵する植え溝を掘る。

- ダイコンの頸元を揃えて並べる。

- 頸元まで土をかける。

● ダイコンの葉は切りとらず、葉が上になように並べる。

● ダイコンの首元(葉の生え際)まで土をかける。

土をかけたダイコン(2022.12.7)

土をかけたダイコン(2022.12.7)ダイコンの葉を埋めてしまうと、葉が枯れてしまいますびで、注意が必要です。

冬越しの作業を済ませれば、必要に応じてダイコンを1本ずつ利用することが可能になります。

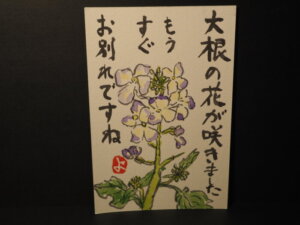

ダイコンの花(3月24日)

ダイコンの花(3月24日)貯蔵作業をしなかったダイコンは、地上部が痛んでいます。

ダイコンの花:2023.3.25

ダイコンの花:2023.3.25貯蔵作業をしたダイコンも、花が咲いてしまいました。

貯蔵作業をしたダイコンもトウが立って、花が咲きますよ。(その前に食べましょう)

それでも、きれいなダイコンの花ですね。

都会の子どもたちに、ぜひ見ていただきたい画像です。

絵手紙作品集を御用意しています。

「絵手紙」作品集「自然いっぱいコーナー」をよろしかったら御覧ください。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…